Сергей Урсуляк: «Каждый мальчик должен прочитать "Три мушкетера"»

Текст: Марина Зельцер. Фото: Владимир Мышкин

Сергей Урсуляк всегда снимает то, что ему интересно, но не всегда самым заветным, страстным желаниям было суждено сбыться. Есть книги, которые идут с ним через всю жизнь, но так и не увидели своего экранного воплощения. Совсем недавно любителей кино всколыхнула новость о том, что Урсуляк приступает к работе над «Войной и миром». То есть еще одно большое литературное произведение, дорогое его сердцу, пришло к нему как к режиссеру и должно будет увидеть свет в формате сериала. Обо всем этом и в целом о своих отношениях с литературой и не только мы и поговорили в нашем интервью.

Сережа, не так давно стало известно, что ты будешь снимать сериал по «Войне и миру», о чем ты не раз думал, так как всегда очень любил этот роман. И потому, когда предложили, не отказался, понимая всю сложность. На какой стадии находишься?

Сейчас вопрос о «Войне и мире» стоит в принципиальном плане. Без конкретики. Мне предложил канал «Россия», и я дал согласие. Теперь и предложение, и согласие должны дополниться реальными шагами. И это всегда самое сложное.

Когда снимается картина по серьезному произведению, которое к тому же было экранизировано, да еще большими мастерами, это сразу вызывает у многих странный для меня вопрос: зачем опять?

Этот вопрос мне тоже кажется диким, потому что в театре он не возникает никогда. И произведения Моцарта или Вивальди играют множество симфонических оркестров, и никто не спрашивает зачем, если это уже сыграл Большой симфонический оркестр России. Не знаю пока, что сейчас говорят, но, как только появилась информация про «Тихий Дон», мне, скажу тебе честно, сразу стал ясен круг того, за что меня будут «поливать»: «Да, на кого он руку поднял, да как он посмел». Все сводится к формуле: «Не могут чумазые на пианинах играть» (смеется).

Но, кстати, в тот период ты мне говорил, что есть вещи, за которые долгие годы еще точно браться не надо. Например, за «Войну и мир» после Бондарчука, так как это великая картина, или после Никиты Михалкова за «Обломова». И добавлял, что «Анну Каренину» можно делать еще многократно, на твой взгляд, как и Достоевского экранизировать не раз или того же Гоголя.

С того момента, как мы с тобой говорили об этом, прошло уже довольно много времени, многое меняется (улыбается), и я тоже иногда могу менять свое мнение или ошибаться.

Банальный, но сакраментальный вопрос в глобальном смысле для тебя: Толстой или Достоевский?

Толстой. Для меня в Достоевском есть некоторая чрезмерность, которая меня несколько пугает, хотя я очень люблю его юмор, странный и мрачный. Мне нравятся небольшие вещи Федора Михайловича, как «Дядюшкин сон» и «Игрок».

А Толстой для тебя – это прежде всего что?

Конечно же, «Война и мир».

Болконский или Безухов?

Не знаю. В разное время было по-разному. Сейчас, наверное, Болконский. Причем уже старик Болконский (улыбается).

Есть мнение, что чем гениальнее произведение, тем сложнее его снимать и лучше брать для экранизаций что-то крепкое хорошего среднего уровня. Ты согласен с этим?

Нет. Конечно, произведение великой литературы сложнее экранизировать адекватно, но в нем каждый может найти по своему разумению то, что ему покажется наиболее интересным. Я не знаю, зачем брать средние произведения, чтобы получилось хорошее кино. Нужно брать то, что тебе хочется брать. Это самый правильный подход.

А что с картиной по мотивам мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой», которую ты собирался снимать? Она отложена?

Мюзикл пишется. Если получится сценарий, будет продолжение разговора.

В фильме должна была звучать музыка группы «Секрет». Была ли она любима тобой в молодости?

Нет, мне просто понравился мюзикл, который я увидел, показалось, что это может лечь в основу фильма. Естественно, я знал эти песни, потому что «Секрет» и я примерно одного возраста. Мы начинали репетиции нашего спектакля в театре Аркадия Райкина, а в это время группа с приятными, милыми ребятами, да еще и нашими коллегами, они все только что окончили ЛГИТМиК, как раз появилась и сразу стала очень модной. Но я вообще не имел кумиров среди музыкантов, да и интересовала меня другая музыка.

Какая же?

Я Таривердиева, например, любил.

Неужели, приходя из школы или института, ты включал на проигрывателе или на магнитофоне Таривердиева, хотя он прекрасен?

Вряд ли это был Таривердиев и точно не «Секрет». Я любил ансамбль «Веселые ребята», и это было задолго до того, классе в восьмом-десятом. «Секрет» – это уже перестроечное время, а «Веселые ребята» – конец 60-х – начало 80-х. Тогда было много хороших групп, например, Стас Намин с «Цветами», «Песняры»...

А в каком возрасте ты начал читать?

В три года, а в четыре-пять лет в детском саду воспитатели сажали меня с книжкой и уходили, и я читал детям.

У твоего и моего поколения, и даже следующего, в детском возрасте было много чрезвычайно увлекательных книг об отношениях одноклассников, девочек и мальчиков. Но сегодня я разговариваю со многими более молодыми актерами и режиссерами, и у меня ощущение, что они выросли сразу на взрослых книгах, а человеческих детских у них и не было...

У меня все это было, конечно. Началось с Сергея Михалкова и Агнии Барто, а чуть позже в моей жизни появились «Приключения Буратино» Алексея Толстого и «Волшебник Изумрудного города» Александра Волкова. Конечно же, я обожал «Незнайку» Николая Носова и другие его произведения. Я до сих пор люблю «Денискины рассказы» Виктора Драгунского.

Это тонкая, очень нежная книга с атмосферой моего детства. Там есть чудесные поэтичные куски о любви к стране, о маме с папой, о людях живущих рядом. Эта книга стала для меня размышлением о дружбе, добре и зле. А «Волшебник Изумрудного города» – это чистое детство, чистые приключения, чистая фантазия, чистая надежда на друзей, на лучшее, на возможность изменить жизнь. Она что-то пробуждает во мне до сих пор.

Потом в моей жизни появилась Астрид Линдгрен с Малышом и Карлсоном и Пеппи Длинныйчулок и «Приключения Тома Сойера» Марка Твена. Еще я любил «Кортик» и «Бронзовую птицу» Анатолия Рыбакова. А лет в десять я, естественно, увлекся «Тремя мушкетерами» Дюма. Потом я эту книгу много раз перечитывал. И мне всегда Атос нравился больше всех. Считаю, что каждый мальчик должен прочитать «Три мушкетера» в детстве или в худшем случае в отрочестве. Это даст ему правильное направление жизни. А перечитывая во взрослом возрасте это произведение, ты ностальгируешь, вспоминаешь, каким ты был, что тебе нравилось. Это все книги, которые меня сформировали, то, что я готов читать до сих пор.

А что у Носова тебе больше всего нравилось?

Из трилогии «Незнайки» больше всего нравился «Незнайка в Солнечном городе», а «Незнайка на Луне» меньше, но, как ни странно, сейчас это наиболее актуальная вещь. Недавно я перечитывал замечательную повесть Носова «Витя Малеев в школе и дома», я ее тоже очень любил, но почувствовал, что это уже ушедшая история. А вот когда я читал младшей внучке его рассказ «Живая шляпа», понимал, что ей это интересно. «Мишкина каша» и «Дружок» – прекрасные рассказы, и некоторое время назад я начал все это заново осваивать с огромным удовольствием.

Помню, что сильное впечатление на меня произвела книжка Юрия Томина «Шел по городу волшебник». Потом даже фильм сняли про мальчика, который переламывал спичку, загадывал желание, и оно исполнялось – «Тайна железной двери». В подростковом возрасте я очень любил Анатолия Алексина. У него много хороших вещей – «Мой брат играет на кларнете», «Очень страшная история» и другие. Была масса прекрасных писателей для детей, подростков и юношества.

У тебя была хорошая школа и учитель или учителя литературы? Многие говорят, что не любили читать, потому что им вдалбливали в головы все по советским штампам и лекалам, и это было скучно...

Я сменил много школ, потому что мы часто переезжали, но я самостоятельно существовал в смысле книг и, говоря откровенно, даже не помню, кто у нас преподавал литературу. Я всегда читал очень много и без всякого давления.

Влюблялся ли ты в каких-нибудь литературных героинь в детском или в юношеском возрасте?

В детском возрасте мне нравилась Бекки Тэтчер из «Тома Сойера», а позже, пожалуй, уже не назову девочек из книжек, которым я симпатизировал. А в «Щуке» мне уже конкретные девочки нравились. Это перестало быть эфемерным.

Кроме того, что ты в детстве много читал, занимался ли чем-то еще?

Конечно. У меня была музыкальная школа по классу фортепиано, но я ее не окончил, ушел после пятого класса. Это мучение прекратилось само собой. И еще был спорт: баскетбол и самбо.

Где же ты тогда находил время на чтение?

Так я практически не учился. То, что мне нравилось, я делал легко и быстро, а на то, что мне не особенно давалось, я даже времени не тратил, в последние школьные годы тем более.

Ты не думал о том, что нужен средний балл для поступления в институт?

Средний балл у меня складывался из того, что были тройки по точным наукам и пятерки по всем остальным. Поэтому, когда я поступал, он у меня был самый высокий на курсе – четыре с половиной.

А что у тебя сейчас с физической нагрузкой? И артисты, и режиссеры говорят, что в кино без спорта не выжить...

Я никуда не хожу, было несколько попыток посещения фитнес-зала, но они ничем не кончились. И дома тоже не занимаюсь.

Даже до бассейна себя тоже не довозишь?

Нет, боже сохрани.

Ты как Черчилль, который говорил, что благодарен спорту за то, что им никогда не занимался...

Да, именно это я могу повторить за Черчиллем.

Ты дочкам читал свои любимые детские книги?

Конечно. И музыку они слушали, которую я люблю, и те же книги читали и фильмы смотрели. А иначе на чем строить дальнейшее общение. Они в этом смысле хорошо подкованы и могут разговаривать с человеком моего поколения абсолютно на равных. Но с течением времени я понимал, что какие-то вещи, очень советские, сейчас уже будут совсем непонятны моим внучкам в силу ушедшей эпохи, как скажем, «Старик Хоттабыч», которого я безумно любил.

А когда дочки повзрослели, ваши вкусы не перестали совпадать?

Естественно, у них вкусы гораздо более изощренные, чем у меня. В чем-то мы совпадаем, в чем-то не очень, но все это не доходит до трагизма. Какие-то вещи они мне даже советуют, за чем-то я к ним обращаюсь.

А с Ликой у тебя как в этом плане?

Вот с ней мы абсолютно совпадаем до патологии. Я говорю что-то, а она отвечает, что хотела это сказать, и наоборот. В мелочах мы можем не совпадать, но глобально почти всегда.

Возможна ли, на твой взгляд, близкая дружба, когда вы совсем не совпадаете в интересах и любите все разное?

Наверное, если все время не совпадаешь, вряд ли возможна дружба. И с друзьями я как раз часто расхожусь в оценках чего-то, но опять же не в глобальном смысле. Как раз из-за того, что мы совпадаем с тем, что нам дорого, то все, что происходит сегодня, лишено страсти. Поэтому: «Смотрел?» – «Смотрел». – «Как тебе?» – «По-моему, это полная ерунда». – «А мне понравилось». – «А, тебе понравилось, потому что ты старый дурак». Вот на этом все и заканчивается. А те, с кем не совпадаю с дорогим, давно уже отсеялись.

В подготовительный период к съемкам, как сейчас, получается ли что-то почитать для души?

Читаю я уже давно в основном по делу или какие-то кинематографические книжки, в том числе сборники старых сценариев. Недавно вышли мемуары Владимира Меньшова, прочел. Но чаще перечитываю старое, чтобы вспомнить, как снимать кино (улыбается).

Время от времени возвращаюсь к лекциям мастеров Высших режиссерских курсов, к юбилею они издали большую книгу. Вот ее сейчас читаю и перечитываю «Параболу замысла» Кончаловского и книгу Митты «Кино между адом и раем». Просто вспоминаю и возвращаю себе какие-то ощущения, которые уже замусорились, сверяю с мастерами то, что я делаю.

Театральных режиссеров не читаешь? Понятно, что ты их читал раньше, как Эфроса, Товстоногова...

Недавно, когда ставил спектакль в театре имени Маяковского, перечитывал и Товстоногова, и Эфроса, а когда был разговор о том, что предстоит постановка в Большом театре – Покровского. Думаю о том, каким образом это применимо в моей сегодняшней практике.

А в первый раз ты зачитывался этими книгами и чем особенно?

На меня произвели большое впечатление в юности книги «Кто держит паузу» Юрского, «Репетиция – любовь моя» Эфроса и «Парабола замысла» Кончаловского, которая потом частично вошла в его двухтомник «Низкие истины» и «Возвышающий обман». А в 1975 или 1976 году была издана первый раз. Тогда как раз вышел «Романс о влюбленных», который я очень люблю, и в книге Андрей Сергеевич рассказывает о постановке этого фильма, там его режиссерские дневники. «Парабола замысла» оказалась для меня чрезвычайно полезной и до сих пор таковой является. Прекрасная литература, скажем, сборники ленинградского театрального художника Эдуарда Кочергина. Вениамин Смехов очень хорошо пишет, сейчас у него вышел огромный том на двадцать килограмм, которым можно убить человека, и это тоже крайне интересно. Книги Гурченко – вообще отдельная история.

В последнее время я часто слышу, что перечитывать – глупое занятие, потому что есть еще столько всего непрочитанного. Но я тоже перечитываю...

Мне уже о времени беспокоиться глупо, поэтому я делаю так, как чувствую.

Сейчас в разговорах о книгах артисты нередко называют мне «Улисса», Пруста, Гессе. Причем многие мучаются, но читают. Спрашиваю: «Зачем?», отвечают, что поставили себе такую задачу или что это испытание...

Нет, я силу воли уже не воспитываю, бросил это дело, поэтому читаю только то, что мне глянется, Букер, не Букер – неважно. Я поставил на себе крест и решил развиваться естественным путем, вернее, я бы сказал, деградировать естественным путем.

А ты знаешь книгу «Тысячеликий герой»?

Нет, не знаю.

А мне рассказала молодая и, надо сказать, хорошая актриса, что все правильные сценарии пишутся на основе этой книги, мол, на Западе она лежит в портфеле у каждого сценариста и даже режиссера...

Если кому-то это помогает писать или ставить, то возникает вопрос: а чего ж пишут и ставят так плохо? Но если кому-то и правда это помогает, то я счастлив за них.

Ты поставил спектакль «Другая сказка» по Шварцу в театре Маяковского. Как ты нашел именно этого автора, что читал, перечитывал?

Я перечитывал многих советских драматургов и какие-то вещи из того, что было очень модным во второй половине прошлого века и у Розова, и Вампилова, и Рощина, даже у Володина, я нашел безвозвратно устаревшими. А Шварц оказался наиболее приближенным к реальности.

Кого из писателей ты открыл для себя в последние годы?

Иванова, Прилепина, Водолазкина. Они мне нравятся, но мое «нравится» или «не нравится» сегодня носит более практический характер. Сейчас все спокойнее. Сильнейшие очарования были в юности, а теперь я уже просто понимаю, что это очень хороший писатель, это хорошо, а это не очень, а это хорошо, но не годится для постановки.

Ты снимал «Ненастье» Алексея Иванова. Он тебе весь интересен, ведь у него даже жанры очень разные?

Иванов – большой автор, но совсем не обязательно, чтобы мне все нравилось. И в первую очередь и, может быть, единственное, что меня так зацепило у него, было «Ненастье». Я сразу понял, что этот роман надо снимать. В свое время читал и «Географа...» тоже с намерением снимать, но тогда эта вещь меня не зацепила, а вот фильм понравился.

А Водолазкин для тебя не тяжелый автор?

Тяжелый, не спорю.

Но ты его при этом любишь?

Я не люблю Водолазкина, я люблю свою жену, детей и внуков. А Водолазкина я что-то читал, что-то не читал. Ничего преувеличивать не нужно.

То есть это не Трифонов, не Токарева и не Володин для тебя...

Все, что появилось после двухтысячного года, – это не Трифонов, не Токарева, не Володин, но это не говорит о них плохо, а свидетельствует, скорее, о том, что у меня изменились критерии восприятия.

Но тебя же все равно что-то трогает?

Так, как меня волновал Трифонов, меня не волнует уже ничто. Иванов больше трогал, поэтому я снял по нему кино, а Водолазкин меньше, поэтому я и не брался за него.

Можешь сформулировать, что тебя больше всего волновало в Трифонове?

Трифонов – это ощущение проходящего времени, близкого прошлого, которое как будто находится рядом. Его герои близки мне. Я увлекся Трифоновым еще в Щукинском училище, на четвертом курсе начал писать сценарий по «Долгому прощанию». А осуществил это только в 2004 году. Я очень люблю и его «Дом на набережной», мне нравился роман о русских народовольцах «Нетерпение», и «Обмен» – прекрасная вещь. Трифонов – выдающийся писатель, и очень трудно экранизируемый. Кстати говоря, его я тоже перечитывал, готовясь к постановке в театре, и мне принесли инсценировку «Обмена», но я подумал, что, наверное, не стоит это делать, поскольку я уже снимал по Трифонову кино.

А ты видел в давние годы «Обмен» на Таганке?

Конечно, и «Дом на набережной». И вот Трифонов не устарел, кстати, вообще.

Ты говоришь, что от книг у тебя сейчас почти не бывает восторга, как раньше, а от кино и театра?

В театре случается испытать восторг, а в кино это редко бывает.

Твоя Даша – настоящий специалист по современной литературе. Для тебя фамилии авторов, которых она называет, все знакомы или хотя бы часть?

Нет, но я очень часто с ней консультируюсь и даже покупаю что-то по ее наводке, но нередко откладываю, потому что какие-то вещи мне не близки и интереса не вызывают. Но все равно в этом смысле она очень полезный для меня человек. Я прочел Наринэ Абгарян по ее наводке, правда, опять-таки с прицелом на работу, но это не случилось в силу разных обстоятельств.

Даша, как человек с наследственным чувством юмора, говорит, что ей у наших современных писателей не хватает иронии и легкости, что все очень мрачное...

Так и есть. Сейчас любовь к жизни – не самая актуальная история.

А почему, как ты думаешь?

Потому что даже у тех, кто находился в оппозиции, как тот же Войнович, все равно в основе было приятие жизни, а сейчас у людей – неприятие жизни в основном. И как с этим бороться, совершенно непонятно, но жизнь как радостный процесс практически никто не воспринимает. Почему юмор Жванецкого, фильмы Рязанова, Гайдая нам не надоедают всю жизнь? Именно потому, что при всех неприятиях идеологии существовало глобальное приятие жизни. И это передавалось от поколения к поколению. Не унылое ожидание конца, как сегодня, а глобальное приятие жизни при всех сложностях, о которых мы все прекрасно знаем. И поэтому сегодня мы смотрим те фильмы, читаем те книги, слушаем те истории без ощущения подташнивания. Но все наладится рано или поздно, я надеюсь.

А что у тебя самого с приятием жизни?

У меня, естественно, тоже так, поэтому я и обращаюсь в работе в основном к ретро. Просто выйти на улицу и начать снимать про Петю и Васю мне неинтересно. Но, рассказывая о том, что было, я ищу ответы на сегодняшние вопросы. И работа с таким материалом дает мне основание легче воспринимать сегодняшнюю жизнь.

Но у тебя же есть поводы и для радости...

Радости, безусловно, есть, но для этого определяется малый круг. А мы же привыкли жить большой радостью, и вот с этим как раз проблемы.

С какого времени ты так ощущаешь?

Уже несколько лет, наверное. Может быть, это связано с возрастом, но не думаю. Мне кажется, причина в глобальном вранье, которое я начал ощущать еще в середине 90-х, когда снимал «Летних людей». Это фильм об иллюзорности мира и о том, что мы сами себя предаем. А дальше все только усугублялось.

Тебе могут сказать, что в позднем Советском Союзе было одно сплошное вранье. Но, действительно, то, чем жили, совершенно не связывалось ни с какими лозунгами и тому подобным. А люди друг другу врали меньше и не только в кругу семьи...

Так я про это и говорю. Вранье было глобальное, а лжи было меньше в отношениях между людьми. Было очень много плохого и очень много хорошего. Если бы мы взяли оттуда все хорошее и перенесли в сегодняшний день, наша жизнь была бы замечательной. Вранья меньше не стало, а равенство и братство куда-то ушли. Мы с моим другом Мишей Ширвиндтом и еще несколькими однокурсниками и однокурсницами гуляли по вечерней Москве. Расходиться не хотелось, а вот жрать хотелось. И кто-то сказал: «Ребят, а что, если мы сейчас испечем картошку?» – «А как мы испечем картошку?» – «А вот перед нами огромный жилой дом, неужели никто нам не даст картошку?!» И мы в половине двенадцатого ночи заходим в подъезд и звоним в первую же квартиру. Открывается дверь, здороваемся и говорим: «Мы студенты Щукинского училища, мы гуляем и очень хочется есть. У вас не найдется пяти картофелин?» И нам дают эти пять картофелин. Потом краюху хлеба дали в другой квартире. Мы спускаемся вниз, разводим маленький костерок, на нем печем картошку и прекрасно существуем. Попробуй сделать то же самое сегодня. У нас не было большего счастья летним днем, чем выскочить во двор, и чтобы дворник окатил нас всех водой. Представь себе, что сейчас моя внучка выйдет во двор и дворник окатит ее водой. Вот и вся разница.

Да, раньше ничего не стоило пойти к соседям, допустим, за мукой, потому что ее вдруг не оказалось дома, а ты уже собрался что-то испечь, а сейчас на тебя посмотрят как на ненормального даже в обычном доме, не элитном...

Да. Я не знаю, но мы стали относиться к незнакомым людям как к опасности.

Так соседи не такие уж незнакомые. К нам когда-то ходил весь подъезд звонить...

Да, и звонить ходили и телевизор смотреть, я это помню. Я не знаю, почему эти изменения произошли, но мы их ощущаем и по зрителям, потому что очень разделилась аудитория. Раньше мы смотрели все вместе, и поэтому возникали общие мифы, фильмы-легенды, а теперь у каждого своя легенда, свой миф, и часто они находятся в абсолютном противоречии друг с другом.

И надо разделять страшные времена 30–50-х годов и мирные годы 70–80-х...

Конечно, абсолютно вегетарианское время было. В этом все дело и есть. Главное, что люди умели радоваться.

А ты не думал снять кино о настоящем, о том, что сейчас изменилось, о том самом приятии и неприятии жизни на примере одной семьи?

Я не знаю. Я же не планирую какие-то вещи. Они либо случаются, либо не случаются. Приходит в голову нечто, я это анализирую и понимаю, можно об этом говорить или не имеет смысла об этом даже заикаться. Я же не автор.

Так ты же сам чаще ищешь материал...

Да, «Ненастье», «Долгое прощание», «Сочинение ко Дню Победы», «Русский регтайм» и «Летние люди», да почти все нашел и инициировал я сам. Но «Жизнь и судьбу» и «Праведника» не я. По-разному бывает.

А «Неудачу Пуаро»?

Конечно, я, какой еще дурак захочет это делать?! Я прочел роман, он мне очень понравился, а развязка просто убила меня. В ней была неожиданность, парадоксальность, непредсказуемость. Я стал писать сценарий, непонятно для чего. А потом московское правительство начало давать деньги на телевизионные работы, и я вклинился в проект. Вообще я люблю Агату Кристи, но это не означает, что я все время хотел бы ее экранизировать. Я реализовал мечту, вот и все.

Ты снимал «Одесский пароход» по Жванецкому. Помнишь, когда впервые услышал его миниатюры?

Это были монологи в исполнении Аркадия Райкина, которые показывали по телевизору, наверное, в конце 60-х годов. Вдруг даже в великом Райкине возникло какое-то новое качество, новый юмор, абсолютно убойный. И тут же вопрос: «Кто автор?», и ответ – Жванецкий. А потом появились Роман Карцев и Виктор Ильченко, совершенно невероятные артисты, и тогда уже Жванецкий стал тем, кем стал. А самого Жванецкого я увидел по телевизору в программе «Вокруг смеха», а дальше он уже был желанным гостем на всех театральных вечерах и во многих передачах. Потом я работал в театре у Райкина, и Михал Михалыч вместе с Карцевым и Ильченко приезжали к Аркадию Исааковичу, и они долго о чем-то беседовали, а весь театр думал, неужели они вернутся. Но речь у них шла совсем о другом. Затем Жванецкий мне вручал приз, по-моему, за «Ликвидацию». Так что Михал Михалыч присутствовал в моей жизни. Очень многое из того, что он написал, вошло в нашу речь, и мы часто говорим, уже забыв, кому принадлежит авторство фраз. Это просто кодовые слова, которые ты произносишь, и по реакции человека понимаешь, одного ли он с тобой поля ягода.

Жванецкий появляется в финале «Одесского парохода». Каким он был в день съемки?

Он приехал подготовленным на площадку, знал, что едет сниматься, а не выступать. А так все как обычно, великие люди без гонора, в чем я многократно убеждался, вел он себя очень скромно, как будто бы не имеет к этому отношения. Был послушным, чудным, доброжелательным. Явление Жванецкого народу было счастьем для всех на площадке, тогда там были почти все: и артисты, и группа. Жванецкий – человек в огромной степени определивший стилистику юмора последней четверти прошлого века и вообще очень повлиявший на нашу страну.

А что еще, кроме простоты и честности отношений между людьми, вызывает у тебя сегодня ностальгию по тому времени?

То, что сейчас я часто выхожу из книжного магазина без покупки. Я провожу там полтора часа и ничего не покупаю, потому что все есть и ничего не хочется.

В какие отделы заходишь?

Обычно я долго стою в отделе художественной литературы, потом в отделе искусства, а после спускаюсь еще в букинистический отдел. Вот там, наверное, я провожу больше всего времени. Чаще всего заезжаю в книжный магазин «Москва» или в «Дом книги» на Арбате. Есть еще «Фаланстер» на Тверской, напротив «Москвы», там вообще все запредельно по качеству. Очень умные книжки продают. Много замечательной литературы, в том числе такой, которая мне пока недоступна и не будет доступна никогда.

А помнишь, как раньше в книжные магазины ходил?

Конечно! В Щукинском училище у нас было два часа перерыва между занятиями, и в это время у меня был обязательный обход книжных мест. Сначала я шел в московский «Дом книги» на Новом Арбате, тогда Калининском проспекте, потом на тогдашнюю улицу Герцена, ныне Большую Никитскую в магазин, где был отдел театральной и киношной книги, а затем обходил один за другим все четыре «Букиниста» на Арбате. Очень неплохой книжный отдел был при СТД на Страстном бульваре, но уже позже. Помню, как в «Доме книги» вдруг из подсобки выезжала тележка, груженная книгами. И люди бросались за ней, даже не зная, что там, и неслись в тот отдел, куда она ехала. По дороге рассматривали, что за книги в тележке. Так я купил Володина, Юрского и Кончаловского. Помню, как приобрел Юлиана Семенова. На первом курсе ко мне подошел четверокурсник, который увлекался собиранием книг и сказал, что есть возможность за шесть рублей купить первый том собраний сочинений Юлиана Семенова «Альтернатива». Этот том тогда только вышел. Но шесть рублей были немыслимые деньги по тем временам, особенно для студента, живущего в общежитии на стипендию. И я купил, и там как раз были три вещи, которые я впоследствии экранизировал. Так у меня появилось очень много хороших книг и по искусству. За годы учебы я накопил огромную библиотеку.

А библиотеки ты посещал?

Да, но специализированные. Театральную и библиотеку искусств, в которой я, кстати, недавно был и покаялся, что спер у них книжку. Когда я готовился снимать «Летних людей» по «Дачникам» Горького, то из полного собрания сочинений взял том с вариантами и черновиками пьесы и так и не вернул им. Был замечательный читальный зал ВТО, который выходит одним боком тоже на Страстной бульвар.

Во время службы в театре Аркадия Райкина, какое место занимала твоя читательская жизнь?

Огромное. Я точно так же в Ленинграде обходил все четыре или пять букинистических магазинов и «Дом книги». Начинал со Староневского, там был «Букинист», потом шел на Литейный, по дороге заходил во Дворец искусств и направлялся в «Дом книги» на Невском. Через улицу Марата возвращался обратно, где тоже был букинистический магазин. А еще нас в театре, благодаря Аркадию Райкину, обеспечивали дефицитными книгами. Приходил список, где значилось, например, «Киноповести Володина» – два экземпляра, еще чего-то – два, один экземпляр того-то, и артисты между собой разыгрывали это раз или два в месяц. Потом ты должен был идти в магазин ВТО и выкупать эти книжки. Так что у меня очень большое количество книг оттуда. В частности, я так Володина выиграл. А когда мы ездили на гастроли в какую-нибудь деревню, где обязательно был книжный магазин, то все бежали туда из автобуса наперегонки, чтобы первым успеть схватить самую ценную книжку. И я помню, как мы с Мишкой Ширвиндтом в какой-то деревне в книжный вбежали одновременно, я схватил Трифонова три тома, а он – четвертый.

И мы долго ругались, кому достанется все собрание сочинений, но потом все-таки сошлись на том, что раз я первый цапнул, то все должно принадлежать мне. Так у меня это издание и стоит. А в 1980-м году я поехал на гастроли с театром в Будапешт, где в Доме русской книги я оставил огромную часть денег. Купил там Платонова, Булгакова, Честертона, Рощина – сборник пьес, вез обратно неподъемный чемодан. И кстати, тогда действительно лучшим подарком была книга.

У вас же деньги были ограничены...

Нет, нам выдавали суточные, но мы еще снялись в телевизионной передаче, и нам заплатили совершенно громадные деньги по тем временам, мы жили очень хорошо.

Можешь сопоставить, сколько ты потратил на книги, а мог купить себе джинсы, обувь, другую одежду?

Я купил себе только джинсы, в основном вез очень много прекрасных вещей своей первой жене.

То есть не все пошло на книги...

Нет, далеко не все. Я больше всего люблю покупать женщинам и детям. И это никуда не исчезло. Больше того, дети еще три года назад говорили мне: «Зачем ты это привозишь, это все сейчас есть в Москве». Сейчас уже так не говорят. И я до сих пор бегаю с удовольствием с вещами в примерочную к Лике. Внукам я очень много привожу. Это праздник, который всегда со мной.

Не кино единым...

Да ну, что ты!

А в 90-е ты что-то вспоминаешь с ностальгией, кроме своей молодости? Тогда как раз открылся мир...

Самое главное случилось в конце 1990 – начале 1991 года – я поступил на Высшие режиссерские курсы. Это радикально поменяло мою жизнь. А дальше все шло под знаком того, что я делаю кино и двигалось от картины к картине. Все остальное задевало меня по касательной.

Ты мог бы так же заниматься кино, даже если бы ничего не изменилось в нашей жизни?

Я не знаю. Но поступил я еще до изменений 1991 года. Просто в моей жизни это был водораздел, как и в жизни страны. Я ушел из актеров и стал заниматься режиссурой, до этого безуспешно пытался несколько лет поступить. Поэтому я не говорю, что только темное было в 90-е. Но то, что это было очень лживое время, в 1995 году я уже начал понимать.

А нулевые годы какими были для тебя?

Семья, кино и больше ничего. Нет, естественно, еще и поездки по миру, и это было замечательно и давало подпитку, вне всякого сомнения. Но, по сути дела, мы на это все и променяли.

А когда ты едешь отдыхать, что берешь с собой?

Если я думаю о новой работе, то у меня с собой всегда полчемодана книг.

Раньше нельзя было дышать на книгу, одевали обложки или оборачивали. Сейчас такого не увидишь...

У меня книжки всегда жили нормально, я следил за тем, чтобы они были в хорошем состоянии, но никогда их не оборачивал. Очень не любил людей, которые загибают страницы или делают там какие-то пометки.

Ты доводил курс Меньшова во ВГИКе. Втянулся в процесс?

Два с половиной года я с ними работал и не втянулся. Мне предложили набрать курс, я отказался. Во-первых, потому что буду занят, а во-вторых, потому что не уверен, что к этому готов. Я вообще не очень понимаю, чему можно учиться пять лет, считаю, что форма Высших режиссерских курсов с двухгодичным обучением – лучшая. Архитектор Данелия – великий режиссер, и он тоже оканчивал эти курсы. Другое дело, что во ВГИКе огромное количество малолетних, необразованных студентов, но все равно два года можно учить теории, а дальше заниматься делом. Режиссура – вещь практическая. И в этом смысле не знаю, насколько я им полезен. Если я научил их хотя бы не бояться, понимать, что все в твоих руках, и что если упорно трудиться, можно чего-то добиться, то, в общем, моя функция на этом и закончилась. К сожалению, могу сказать, что вижу прерванность беспрерывной линии, которая была раньше в нашем кино. Они слишком увлечены внешним, не родным, что называется. Они хуже знают отечественное кино, а мне кажется, без этого снимать в России просто неправильно, преемственность должна существовать. А они в массе своей готовы быть наследниками корейского, американского кино, но не советского.

Ты пытался это исправить?

Безусловно. Я показывал им хорошее советское кино, которое они не знали совсем, знали только то, что входит в обязательную программу. У них в этом смысле большой пробел. Надеюсь, что в ком-то я пробудил интерес, но опять же, все не могут быть такими, как я. Им очень понравилась «Раба любви» Никиты Михалкова, я ее сам люблю. Честно говоря, уже не помню, что еще им показывал, но мы много об этом говорили, и я знаю, что в кого-то это запало.

Когда ты слышишь, что у нас все плохо с кино, и не только сейчас, но и прежде, а вот Голливуд – ориентир, что чувствуешь и говоришь в ответ?

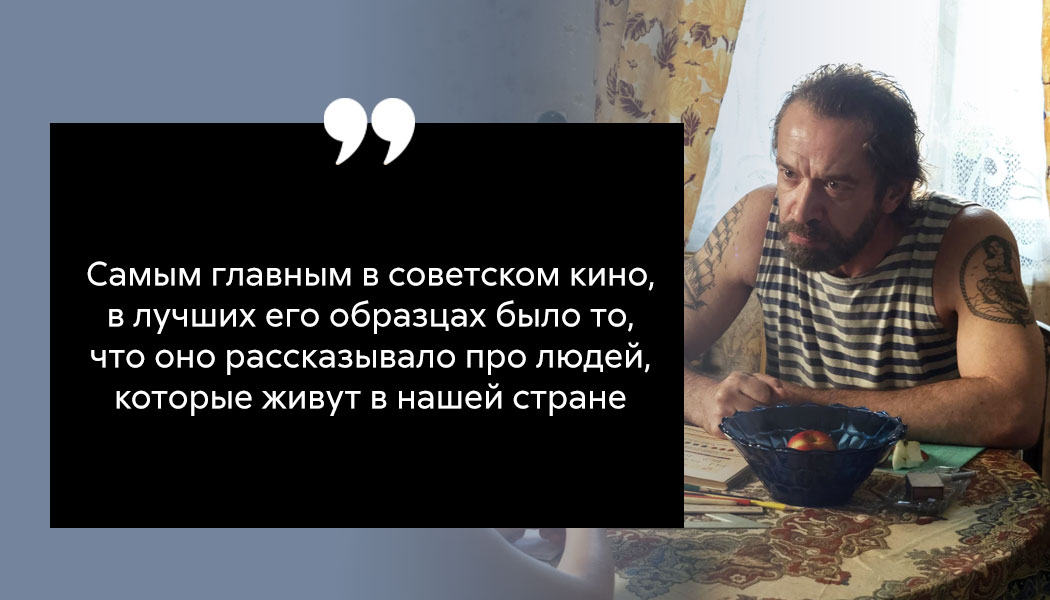

Всегда было увлечение западным кино, и подпитка тоже всегда оттуда шла, и в этом ничего плохого нет. Но самым главным в советском кино, в лучших его образцах было то, что оно рассказывало про людей, которые живут в нашей стране. А у них есть увлечение сюжетом, формой, какими-то попутными вещами, которые не являются главным, они являются способом, но не сутью.

«Мосфильм» к юбилею киностудии проводил опрос по советскому кино. Кинокритиков просят назвать три любимых фильма, три фильма, достойных мирового признания, и три для семейного просмотра. Какие картины назовешь ты?

Про мировое признание не знаю, потому что то, что признано миром, уже признано. Это «Война и мир» Бондарчука, «Броненосец Потемкин» Эйзенштейна и «Андрей Рублев» Тарковского. А любимые фильмы: «Пять вечеров», безусловно, «Бриллиантовая рука», «Романс о влюбленных». Но я не могу назвать три, минимум их пять. Это и «Берегись автомобиля», и «Москва слезам не верит», и «Осенний марафон». Даже пять очень сложно выбрать.

Не раз была у тебя на съемках, прекрасно помню, как провела несколько дней на «Жизни и судьбе» – это был непростой процесс и фильм. Но я всегда попадала в атмосферу серьезного дела, а при этом легкости и юмора. С трудом представляю, как можно было бы так же снимать военную часть той же «Жизни и судьбы» или «Праведника»...

Это просто свойство характера. Хотя, конечно, когда холодно, например, юмор сложнее сохранять, потому что хочешь, чтобы все взорвалось раз и навсегда (улыбается). Да, тяжело бывает, но шахтерам тяжелее. Поэтому преувеличивать не надо. Как бы сложно ни было, то, чем мы занимаемся, – вещь веселая. И мрачное нельзя снимать с мрачной мордой.