Kitabı oku: «Mischpoche»

Andreas Pittler

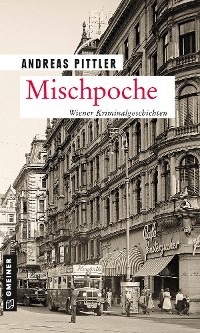

Mischpoche

14 Wiener Kriminalgeschichten

Zum Buch

WIENER KRIMINALAKTEN Wien im Jahre 1933, das Ende der ersten Österreichischen Republik. Der Polizeibeamte David Bronstein muss weisungsgemäß bei der Ausschaltung des Österreichischen Nationalrats zugegen sein. Er spürt, dass hier etwas zerbricht, und fragt sich unwillkürlich, wie es überhaupt so weit kommen konnte, liegt doch die Aufbruchstimmung nach dem Ersten Weltkrieg noch gar nicht so lange zurück …

In 14 Geschichten ermittelt Bronstein von der Wiener Mordkommission, der Abteilung „Leib und Leben“, in realen Verbrechen aus der Zeit der ersten Österreichischen Republik von 1919 bis 1933. Er und sein Ermittlerteam werden mit illustren Persönlichkeiten konfrontiert, von denen die überwältigende Mehrzahl historisch verbürgte Charaktere sind. Die Palette reicht von Bundeskanzler Johannes Schober über den Schriftsteller Hugo Bettauer bis zu Wiens Bürgermeister Karl Seitz. Verwicklungen in politische Ränkespiele der Zeit bleiben für Bronstein folglich nicht aus.

Andreas Pittler wurde 1964 in Wien geboren und absolvierte dort auch seine Ausbildung. Später wandte er sich dem Journalismus zu. Seit 1985 veröffentlicht er Sachbücher, meist historischen Inhalts, sowie Biographien. Pittler publizierte bislang 23 Romane. Seine Werke wurden bisher in acht Sprachen übersetzt. Der Autor ist als Historiker auch ein gern gesehener Gast in Radio und TV. Von Bundespräsident Heinz Fischer wurde er mit dem Berufstitel Professor und mit dem Silbernen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich ausgezeichnet.

Impressum

Personen und Handlung sind frei erfunden.

Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen

sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.

Immer informiert

Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie

regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.

Gefällt mir!

Facebook: @Gmeiner.Verlag

Instagram: @gmeinerverlag

Twitter: @GmeinerVerlag

Besuchen Sie uns im Internet:

© 2011– Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

info@gmeiner-verlag.de

Alle Rechte vorbehalten

1. Neuausgabe 2021

Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt

Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Verwendung eines Fotos von: © ullstein bild - Imagno / Sammlung Hubmann

ISBN 978-3-8392-3740-3

1933: Das Ende

›Der Nationalrat ohne Präsidium. Dramatische Auseinandersetzungen im Parlament.‹ Marktschreierisch verkündete die Titelseite der Reichspost eine weitere Krise in dem ohnehin schon arg vom Schicksal gebeutelten Land. Polizeioberst David Bronstein konnte dennoch nicht anders, als die Zeitung zur Hand zu nehmen, um den Leitartikel zu lesen. Irgendwie lag es wohl im Naturell des Wieners, dass er selbst noch im Untergang das prickelnde Bedürfnis entwickelte, diesen ganz neugierig mitverfolgen zu müssen. Man lebte in der Stadt der ›schönen Leich’‹, in der nichts im Leben wichtiger schien, als möglichst pompös beerdigt zu werden. Wer den größten Trauerzug, die meisten Sargträger und die längsten Ansprachen bei seinem Begräbnis vorweisen konnte, der war Sieger. Posthum zwar, aber gewonnen war gewonnen, und das war die Hauptsache. Und so verwunderte es auch nicht, dass jeder simple Verkehrsunfall sofort für einen gewaltigen Auflauf sorgte, denn man durfte als Einwohner der Wienerstadt keineswegs ein mögliches Remasuri verpassen. Was konnte für einen Wiener schlimmer sein, als wenn alle über eine spektakuläre Bluttat redeten und man selbst war nicht dabei gewesen? Und gerade, weil der Wiener so einen nachhaltigen Hang zum Morbiden hatte, was wohl auch dem Umstand geschuldet war, dass er in einem Land lebte, dessen Exitus schon seit 1740 stets auf’s Neue für die allernächste Zukunft prognostiziert worden war – und immer noch wurde –, und gerade, weil Bronstein ein echter Wiener war, war es alles andere als verwunderlich, dass Bronstein sich mit einem wohligen Schauer von der reißerischen Schlagzeile angezogen fühlte.

Aber natürlich tat er das mit der gebührenden Skepsis. Denn auch wenn jeder Wiener diese archetypische Lust am Verderben gleichsam genetisch in sich trug – nicht umsonst kannte das Wienerische gefühlte 120 Synonyme für das Wort ›sterben‹ –, so gab es kaum einen schlimmeren Fauxpas, als diese beinahe amikale Verbindung zum Thanatos öffentlich zu bekennen. Und wenn es einem auch hundertmal ein inneres Volksfest war, sich an fremdem Elend, gleich welcher Art, zu ergötzen, so durfte man unter gar keinen Umständen zu erkennen geben, dass man dieses Unglück ›leiwand‹ fand. Im Gegenteil: je größer die innere Erregung, umso deutlicher musste die äußerliche Gelassenheit zur Schau getragen werden. Einen Autounfall mit vier Toten hatte man in Wien gefälligst mit »Na, a scho wos!« zu kommentieren, ergänzt bestenfalls um den Hinweis, dass unlängst anderswo gleich fünf Menschen zu Tode gekommen seien, wobei damals dem Fahrer auch noch der Kopf abgetrennt worden war. Ein Brand ohne Personenschaden wurde allgemein schlimmer bewertet als eine verunglückte Burgtheaterpremiere, und recht eigentlich konnte man die Wiener Grundhaltung ganz einfach, auch ohne der Vogeldoktor vom Alsergrund zu sein, auf den simplen Punkt bringen, dass den Wiener jeder Tod deswegen so freudig stimmte, weil man sich darob, selbst trotz aller eigener Misere, so lebendig fühlen durfte. ›I war’s ned, den der Quiqui g’holt hat‹, diese Erkenntnis war des Wieners bedeutendster Triumph. Der aber, wie gesagt, mit vermeintlicher Teilnahmslosigkeit zelebriert werden musste.

Und so mimte an diesem Sonntagmorgen, an dem Bronstein gemeinsam mit seinem Kollegen Cerny Journaldienst hatte, der Herr Oberst auch äußerste Gelassenheit, als er gelangweilt die Schlagzeile der Reichspost kommentierte.

»Im Parlament haben s’ schon wieder g’stritten«, meinte er. Cerny sah auf, grinste schief und replizierte mit leicht falscher Silbenbetonung: »Im Parlament gab es wieder die üblichen hitzigen Debatten.« Bronstein kannte den Witz natürlich, doch da er in dieser Situation passte, verdiente er auch einen ansprechenden Lacher. »Ja, ja, wenn die Fetzen draußen sind, sind die Lumpen drinnen«, schob er gleich noch eine weitere Volksweisheit nach.

Doch Cerny hatte sichtlich das Interesse an den politischen Petitessen verloren und konzentrierte sich wieder auf seinen Bericht, den er am Montag im Präsidium abzugeben hatte. Bronstein sah ihm dabei noch eine Weile zu, doch als Cerny keine Anstalten machte, den Gesprächsfaden wieder aufzugreifen, blieb ihm nichts anderes übrig, als den Artikel doch zu lesen. Er zündete sich eine ›Donau‹, seine neue Leibmarke, an, und widmete sich dann den Zeitungsspalten.

Dreh- und Angelpunkt der jüngsten politischen Kalamitäten war, wie sich Bronstein, bestärkt durch die Lektüre, erinnerte, ein Streik der Eisenbahner gewesen. Die Regierung wollte die Streikführer rechtswidrig sanktionieren – noch gab es ja die Koalitionsfreiheit in diesem Land, wie Bronstein als Vertreter der Exekutive wohl wusste –, die Opposition sah die Dinge naturgemäß gänzlich anders. Und anscheinend hatte die Regierung die Abstimmung am Vorabend verloren, was üblicherweise ihrem politischen Exitus gleichkam. Allerdings, so entnahm Bronstein dem Blatt, hatte sich der rote Hinterbänkler Scheibein vergriffen und irrtümlich einen Stimmzettel seines Banknachbarn eingeworfen, sodass es zwei Stimmen des Abgeordneten Abram, aber keinen des Abgeordneten Scheibein gab. Aus diesem Umstand schöpfte die todgeweihte Regierung neue Hoffnung, da sie die Abstimmung nur mit einer Stimme Mehrheit verloren hatte. Galt also Scheibeins Votum ob des falschen Stimmzettels als obsolet, dann herrschte Stimmengleichheit, dann war der Antrag abgelehnt, dann war die Regierung gerettet.

Nun hatte aber der Parlamentspräsident, welcher der Opposition angehörte, der Abstimmung als rechtskonform den Sanktus erteilt, was die Regierungsmandatare in Wutgeheul ausbrechen ließ. Dadurch wiederum fühlte sich der Präsident beleidigt, weshalb er sein Amt niederlegte. Und da es ihm im Zuge der Debatte seine zwei Stellvertreter gleichgetan hatten, war der Hort der österreichischen Demokratie mit einem Mal führerlos. ›Es ist nun Sache der maßgebenden Parteiführer und des Verfassungsdienstes, die Lösung der schwierigen Frage, was nun zu geschehen habe, zu finden‹, schloss der Artikel.

»Na, a scho wos«, kommentierte Bronstein, »ein weiterer Sturm im Wasserglas! Dass sich diese Wastln andauernd so wichtig nehmen.«

»Na ja, David, unterschätzen tät’ ich das nicht«, bemerkte Cerny, ohne von seinem Akt aufzublicken.

»Ah, ned? Na, was soll schon sein? Im schlimmsten Fall hamma Neuwahlen! Und?«

»Nein, David«, und jetzt legte Cerny seinen Stift weg, um sodann seinem Vorgesetzten direkt in die Augen zu sehen, »im schlimmsten Fall haben wir kein Parlament mehr. Wie seinerzeit in der Monarchie.«

»Ach was«, schnalzte Bronstein mit der Zunge und legte die Zeitung nieder. »Lass dir das von einem alten Hasen erklären, der schon die Zeit des Kurienwahlrechts miterlebt hat. Das ist alles nur Schauspiel! Die machen das absichtlich so dramatisch, damit dann alle nach der gütlichen Regelung der jeweiligen Angelegenheit sagen: ›Na, Gott sei Dank!‹ Als wäre Gott für die jeweilige Regierung und den Unsinn, denn sie anstellt, verantwortlich – oder auch nur für die überaus begrenzte Weisheit der Mandatare.«

»Na, ich weiß nicht …«

»Aber ich weiß. Als anno 97 die fünfte Kurie eingeführt wurde, haben die Politiker geschrien: ›Jetzt geht die Welt unter!‹ Und was ist passiert? Nix. Als zehn Jahre später das allgemeine Männerwahlrecht umgesetzt wurde, haargenau dasselbe. Na, und vor 14 Jahren das Frauenwahlrecht? Wieder: Weltuntergang und dann gar nix. Also glaub’ mir: so ein Parlamentskriserl ist nix als Theaterdonner.«

»Aber wenn man nach Deutschland …«

»Papperlapapp! Deutschland! Die Germanen sind ja ganz anders als wir. Das kannst gar nicht vergleichen. Die machen alles, was sie machen, mit deutscher Gründlichkeit. Entweder sie haben ein Parlament, dann regiert auch nur das. Oder sie haben keins, dann fackeln sie’s gleich ab. Bei uns ist immer alles lauwarm, bei uns heißt’s nicht ›entweder- oder‹, sondern immer ›sowohl als auch‹ oder zumindest ›wenn schon, dann aber‹. Die Deutschen, die haben dieses Marschall-Vorwärts-Denken. Bei uns geht immer alles schön gemütlich. Wirst sehen: gar nix wird passieren. Die setzen sich morgen z’samm, und am Abend werden s’ wieder verkünden, dass gestern eigentlich gar nix passiert ist. Würd’ mich nicht wundern, wenn das sogar der Renner selber sagt, und das nur, damit er wieder Präsident sein darf. Krise! Ha, wenn ich das Wort Krise nur hör’, dann krieg ICH die Krise. Dass ich ned lach’!«

»Du, ich weiß, wir sind Beamte und haben als solche quasi per definitionem unpolitisch zu sein, aber ich sag’ dir, der Dollfuß, der ist ein unguter Patron. Der wird nach Italien und, wer weiß, nach dem heutigen Wahltag in Deutschland auch dorthin schauen, und dann wird er sich sagen, was brauch’ ich ein Parlament. Da haben s’ einen Führer, dort haben s’ einen Führer, also bin ich ab sofort in Österreich der Führer.«

»Und warum, bitte schön, sollt’ der Millimeternich so etwas machen?«

»Weil er Neuwahlen fürchten muss wie der Teufel das Weihwasser. Wenn es jetzt bei uns Neuwahlen gibt, dann zerbröselt’s seine Koalitionspartner und wahrscheinlich auch seine eigene Partei, dann kommen die Nazis ins Parlament, und er kann seine Sachen packen und wieder in Niederösterreich Bauernbunddirektor spielen.«

Bronstein setzte eine skeptische Miene auf. Diese aber spornte Cerny zu weiteren Ausführungen an.

»Erinnere dich, wie das 1914 gewesen ist …«

»Da warst du noch keine …«

»Aber ich kann lesen, David. Auch wenn ich damals noch ein Dreikäsehoch war, so weiß ich doch, was damals alles passiert ist. Die Grund- und Freiheitsrechte wurden außer Kraft gesetzt, die Arbeitszeit auf 13 Stunden verlängert, Arbeitspausen und Sonntagsruhe abgeschafft, das Briefgeheimnis aufgehoben und, und, und. Und das alles unter dem Deckmantel eines vermeintlichen Staatsnotstandes. Was also soll den Dollfuß daran hindern, wieder von einer existenzgefährdenden Krise des Landes zu sprechen, die im Interesse der Sicherheit der Bürger solche Maßnahmen erforderlich mache? Er schwingt sich zum Diktator auf und lässt sich dabei noch als Retter des Vaterlandes feiern. DAS kann passieren, wenn es kein Parlament mehr gibt.«

»Cerny, Cerny! Du bist ein notorischer Schwarz-Seher. Kein Wunder bei deinem Namen übrigens. Aber ich sage dir, so heiß wird nix gegessen, egal, wie’s gekocht wird. Die spielen halt jetzt alle ein bisserl mit den Muskeln, und dann werden sie sich schon wieder beruhigen. Gerade, weil sie wissen, was geschehen kann, wenn man auf Konfrontation statt auf Ausgleich setzt. Damals haben s’ die Monarchie verspielt mit ihrer Starkmeierei. Glaubst du, die riskieren so etwas noch einmal?«

Cerny schwieg. Aber sein Gesichtsausdruck sprach Bände.

»Weißt was, schreib’ lieber deinen Bericht«, trug ihm Bronstein indigniert auf, »ich erfülle in der Zwischenzeit meine staatsbürgerliche Pflicht.«

»Was jetzt genau heißt?«

»Ich geh’ was essen.«

»Ah, und inwiefern ist das Erfüllung staatsbürgerlicher Pflicht?«

»Na, erstens nützt ein verhungerter Beamter niemandem, weil er seine amtlichen Obliegenheiten nicht erledigen kann, und zweitens kurble ich mit meiner Konsumation die Binnennachfrage an und stütze damit die heimische Volkswirtschaft.« Dabei grinste Bronstein breit.

»Das ist dir jetzt wieder peinlich, dass du solch unangenehme Arbeiten übernehmen musst, gell. Wenn’s da keine dienstliche Weisung gäb’ dafür, dann tät’st ja glatt hungern wie dieser indische Fakir da, der sich dauernd mit den Engländern anlegt.«

»Ach ja, der, der da dauernd irgendein Spinnradl dreht. Na, Cerny, keine Sorge, ich spinn’ nicht. Ich sage nur: Mahlzeit!«

»Ja, du mich auch.«

Bronstein war schon fast bei der Tür, als er sich noch einmal umdrehte: »Soll ich dir was mitbringen?«

»Du, nein danke, ich hab’ meine Vesper mit. Augsburger mit G’röste. Das passt schon. Aber danke, dass d’ g’fragt hast.«

Neun Tage später saß Bronstein müde und verspannt an seinem Schreibtisch und blickte auf eine ereignisreiche Woche zurück. Am Dienstag hatte Dollfuß tatsächlich erklärt, das Parlament habe sich selbst ausgeschaltet, weshalb nun die Regierung genötigt sei, alle Kompetenzen an sich zu ziehen, um die Aufrechterhaltung von Ordnung und Sicherheit zu gewährleisten. Cernys ›Hab ich’s nicht gesagt‹ hatte er an jenem Tag gebraucht wie den sprichwörtlichen Kropf. Er hasste es, wenn sein jüngerer Kollege recht hatte und er nicht. Der Kanzler berief sich dabei auf das sogenannte Kriegswirtschaftliche Ermächtigungsgesetz, das auf wundersame Weise den Untergang der Monarchie überlebt hatte. Diese Tatsache störte Bronstein gleichwohl wesentlich weniger als der Umstand, dass Cerny auf so erdrückende Weise recht behalten hatte.

Doch gar so leicht wollte die Opposition nicht klein beigeben. Der Dritte Präsident widerrief gleichsam seinen Rücktritt und stellte die Wiederaufnahme der Nationalratssitzung für den 15. März in Aussicht. Genau das schien die Regierung verhindern zu wollen, und genau deshalb war Bronstein verspannt. Wie alle anderen leitenden Beamten auch war er vom neuen Polizeipräsidenten Brandl zum Rapport befohlen worden. Was er dort erfahren hatte, schlug sich ihm nachhaltig auf den Magen.

»Schauen S’, Herr Kollege. Die Sache ist vertrackt«, war Brandls Beginn gewesen, »die Regierung hat natürlich g’hört, was die Opposition will. Sie steht aber auf dem Standpunkt, dass man einen Rücktritt nicht widerrufen kann, dass es also keine rechtliche Möglichkeit gibt, die Sitzung vom 4. dieses Monats legal fortzusetzen. Wenn sich also morgen irgendwelche Abgeordnete im Parlamentsgebäude treffen, dann ist das, sagt die Regierung, nichts als eine nicht genehmigte Versammlung, die ergo ex lege von der Polizei, also uns, aufgelöst werden muss.«

»Meinen Sie das auch, Herr Präsident?«, hatte Bronstein sanft Widerspruch signalisiert.

»Was ich mein’, ist da leider sekundär, Herr Kollege.« Ein leichtes Zucken umspielte den Mund Brandls. Dann beugte er sich leicht nach vorn und begann zu flüstern: »Ich hab’ mich eh ganz weit aus dem Fenster g’lehnt, als mir der Dollfuß aufgetragen hat, im Parlament Tabula rasa zu machen. Ich hab’ nämlich g’fragt, ob das eine Weisung ist. Da hat er z’erst g’schaut wie ein Maikäfer, wenn’s blitzt, und dann hat er so laut Ja gebrüllt, dass ich glaubt hab’, das Haus fallt z’samm. Und stellen S’ Ihnen vor«, und dabei grinste Brandl schief, »ich hab’ mich nicht umblasen lassen, sondern hab noch g’meint: ›Gut, die hätt’ ich dann aber gern schriftlich.‹ Na, mehr hab’ ich nicht ’braucht.« Er machte eine ebenso bedeutungsschwangere wie verschwörerische Miene und lehnte sich zurück.

»Und haben Sie sie gekriegt?«

»Was?« Brandl zeigte sich verwirrt.

»Na, die schriftliche Weisung.«

»Ach so. Ja. Aber fragen Sie nicht, wie ich jetzt dasteh’. Und darum müssen wir jetzt die Anweisungen der Regierung auch punktgenau befolgen. Und zwar mit Mann und Maus. Da gibt’s jetzt keine Extrawürscht mehr.«

Bronstein begann Übles zu schwanen. »Sie wollen, dass wir an der Verhinderung der Sitzung mitwirken?«

»Wollen? Von Wollen kann keine Rede mehr sein. Wir müssen! Und wie Sie sich vorstellen können, Herr Kollege, kann ich da jetzt nicht mehr den Bezirksinspektor Meier und den Revierinspektor Müller hinschicken, da müssen schon die Prätorianer ausrücken … Also unter anderen Sie, Herr Kollege.«

Bronstein starrte fassungslos auf den Präsidenten: »Herr Präsident, ich bin vom Mord. Sie glauben doch nicht ernsthaft, dass ich für so etwas …, ich mein’, … das geht doch nicht! Da können S’ mich ja gleich den Verkehr an der Opernkreuzung regeln lassen.«

Brandls Lächeln schlug nun ins Sardonische um: »Herr Kollege, das ist eine Weisung. Und die können S’, wenn S’ wollen, gerne schriftlich haben. Sie finden sich morgen um 14 Uhr vor dem Parlamentsgebäude ein. Die Leitung der Aktion hat der Kollege Steinhäusl als Leiter des Sicherheitsbüros. Bei dem melden Sie sich dort… Danke!«

In Brandls Büro waren die Temperaturen merklich gefallen. So frostig war es nicht einmal auf der Straße, und dass der Präsident Bronstein entließ, ohne ihm wenigstens einen guten Tag zu wünschen, ließ darauf schließen, wie verstimmt er war. Doch dieser Umstand bedrückte Bronstein weit weniger als der Hinweis, Steinhäusl würde der Kommandant vor Ort sein. »Ausgerechnet dieser Nazi«, dachte er angewidert, »das hat mir g’rad’ noch gefehlt.«

Aber Brandl, das musste Bronstein eingestehen, hatte recht. Weisung war Weisung, und wenn sie nicht mit der geltenden Gesetzeslage in Widerspruch stand, dann musste sie befolgt werden. Da gab es keinerlei Ermessensspielraum. Ob ihm das privat nun passte oder nicht, das war Nebensache. Er nickte, erhob sich und wünschte dem Präsidenten aufgeräumt einen guten Tag.

»Gleichfalls«, kam es schneidend zurück.

»Der Oasch, der!« Bronstein konnte nicht an sich halten und schimpfte wie ein Rohrspatz, kaum, dass er wieder bei Cerny in seinem Amtsraum war.

»Wer? Der Brandl?«

»Genau der! Macht dem Dollfuß den Stiefelknecht! Wir sollen morgen die Abgeordneten kassieren. So als wären die irgendwelche Schränker oder sonstige Bazi. Glaubt man das? Der Brandl muss narrische Schwammerl gessen haben.«

»Ich tät’ ihn nicht vorschnell verurteilen, den Brandl. Für seine Lage hält er sich ganz wacker«, erklärte Cerny.

»Ganz wacker? Weil er eine schriftliche Weisung verlangt hat? Na, a scho wos!«

»Nein. Weil er die Hahnenschwanzler genauso unter die Lupe nehmen lässt wie die Parlamentarier.«

»Ha?«

»Er hat erfahren, dass morgen der Fey in der böhmischen Hofkanzlei Hof hält. Dorthin sind Hunderte Heimwehrmänner hinbeordert, die offenbar dem Kanzler den Rücken stärken sollen, falls die Sozis sich ihre Demontage nicht schweigend gefallen lassen. Und damit der Ersatz-Mussolini gar nicht erst zum Zug kommt, sollen morgen Abordnungen der Wiener Polizei den Judenplatz und die Wipplingerstraße abriegeln. Das Kommando führt der alte Pamer, den der Präsident extra aus dem Ruhestand zurückgeholt hat… Mich haben sie auch dorthin eingeteilt.«

»Was? Wirklich? Na servas. Ich muss ins Parlament«, stöhnte Bronstein und beneidete Cerny um seine Aufgabe, die wesentlich weniger degoutant wirkte.

»Na ja, im Parlament wird’s wenigstens gefahrlos abgehen. Was am Judenplatz nicht so sicher ist«, gab Cerny zu bedenken.

»Das kann schon sein. Aber der Tag ist mir jedenfalls versaut. Und zwar gründlich.« Bronstein dämpfte energisch seine Zigarette aus und erhob sich. »Mir reicht’s für heute. Ich mach’ Dienstschluss. Sollen sie mich doch suspendieren, wenn’s ihnen nicht passt. Wir seh’n uns in der Früh. Servus.«

»Ja, servus.«

Bronstein mutmaßte eine kleine Weile, der Schweinsbraten liege ihm zu schwer im Magen und deswegen könne er nicht einschlafen. Doch bald gestand er sich ein, dass es die politischen Ereignisse waren, die ihn nicht ruhen ließen. Er konnte sich noch sehr gut an die Tage am Beginn der Republik erinnern, wo es allerorten geheißen hatte, nun werde alles anders. Das war wohl ein vorschneller Schluss gewesen. Oder auch nicht, denn es wurde tatsächlich alles anderes. Nur nicht besser, wie man es vielleicht erhofft haben mochte, sondern noch schlechter. Ob er sich am nächsten Morgen krank melden konnte? Nein, das würde ihm zu Recht als Feigheit ausgelegt werden. Er würde anrücken müssen, es führte kein anderer Weg nach Küßnacht, das stand fest. Und erneut erhob er sich aus seinem Bett, um ein weiteres Glas Wein zu trinken und noch eine Zigarette zu rauchen. Es dämmerte schon fast, ehe er endlich eingeschlafen war.

Dementsprechend verkatert war er am Morgen aufgewacht. Er hatte zwei Tassen Kaffee und fünf Zigaretten gebraucht, ehe er endlich in der Lage gewesen war, sich anzukleiden und die Wohnung zu verlassen. Mit mürrischer Miene bewegte er sich durch die Stadt, und mit einem Ausdruck des extremsten Widerwillens betrat er wenige Minuten nach 9 Uhr morgens das Büro.

Dort saß Cerny schon hinter dem Schreibtisch. »Die Regierung macht Ernst«, begrüßte er Bronstein, »die geben wirklich nicht nach. Die anderen übrigens auch nicht. Vor dem Parlament haben s’ in der Früh schon die Fahnen aufgezogen.«

»Das heißt, die Weisungen von gestern bleiben aufrecht?« Bronsteins letzte Hoffnung zerrann wie ein Schneemann in der Märzsonne.

»Schaut ganz so aus.«

»Na, servas! Ich glaub’, mir wird schlecht.« Bronstein verzog den Mund, als hätte er eben in eine Zitrone gebissen. »Ich brauch’ einen Magenbitter«, sagte er mit matter Stimme, »ich hab’ so ein flaues Gefühl im Magen.«

Nicht, dass er sich Sorgen machte, es könnte in den hehren Hallen für ihn gefährlich werden. Dazu waren die Sozialdemokraten viel zu gesittet. Noch vor einer Woche hatten sie die Muskeln spielen lassen, hatten auf das Versammlungsverbot der Regierung, das diese auf Basis des Kriegswirtschaftlichen Ermächtigungsgesetzes erlassen hatte, mit 73 Versammlungen in ganz Wien reagiert. Doch dann waren die Sozis ganz brav in ihren Sektionen geblieben und hatten auf ›geschlossene Veranstaltung‹ gemacht, um jeden Konflikt von vornherein zu vermeiden. So würde es wohl auch bei der Sitzung des Nationalrates abgehen. Immer noch appellierten die Roten an die Schwarzen, diese mochten sich doch bitte an die Spielregeln halten. Doch Letztere zeigten mit jedem Tag mehr Entschlossenheit, der Demokratie den Garaus zu machen. Vergeblich beriefen sich die Sozialdemokraten auf die Verfassung, aber die hatte in den Augen ihrer Gegner ihre Schuldigkeit längst getan. Genauso gut hätten sich Renner, Bauer und Konsorten auf das Februarpatent Kaiser Franz Josefs beziehen können. Noch am Samstag hatten sich die Genossen im Arbeiterheim in Favoriten wechselseitig den Schwur abgenommen, die Freiheit und die Verfassung zu verteidigen, aber Bronstein war sich sicher, zuerst würden sie bei der Regierung um Erlaubnis fragen, selbiges tun zu dürfen. Und wenn dann das erwartete Nein kam, dann würde die Wiener Arbeiterschaft einfach mit den Schultern zucken und meinen, es habe eben nicht sein sollen.

Doch berechtigte diese kleinmütige Haltung der parlamentarischen Opposition auch ihn, Bronstein, dazu, auch die Verfassung zu vergessen? Er wusste selbst nicht, weshalb ihm mit einem Mal nach vielen Jahren wieder Jelka einfiel. Die hatte ihm immer wieder gesagt, das eigene Gewissen stehe über allem Recht, und wenn das Recht zweifelhaft sei, dann wäre es die Verpflichtung des einzelnen, es zu ignorieren. Lex dubia non obligat, hatte sie dabei einmal einen Jesuitengeneral zitiert, was ihn, Bronstein, naturgemäß über alle Maßen amüsiert hatte, dass nämlich eine Kommunistin Anleihen bei einem Katholiken nahm. Doch sie hatte damals nur lächelnd gemeint, dass Jesus, würde er heute auf Erden wandeln, das Mitgliedsbuch der Kommunistischen Partei in seiner Tasche trüge.

Quälend langsam vergingen die Stunden bis zum Mittag. Weder Cerny noch Bronstein war nach Reden und so gingen sie beide stumm einer Beschäftigung nach. Cerny arbeitete alte Akten auf, Bronstein rauchte eine Zigarette nach der anderen und starrte dabei zum Fenster hinaus.

Wie hatte es überhaupt so weit kommen können? Gerade einmal eineinhalb Jahrzehnte war es her, dass alle politischen Kräfte voller Enthusiasmus die Republik begrüßt hatten. Mehr noch als Staatsoberhaupt und Regierung war das Parlament die Zierde des neuen Staates. Und jetzt sollte das alles nicht mehr zählen? Hatten denn alle vergessen, wie schwer Rote und auch Schwarze seinerzeit um das Recht gerungen hatten, im Hohen Hause mitwirken zu dürfen, damit dieses eine wahre Volksvertretung werde? Nicht nur die Begründer der Sozialdemokratie, auch ihre heutigen Gegner, die Christlich-Sozialen, waren einst Verfemte gewesen. Sollte diese Erfahrung die beiden Lager nicht weit eher einen als trennen? Und sah man nicht gerade in diesen Tagen in Deutschland, wohin solcher Parteienhader führte? Ob er sich nicht doch besser krank melden sollte?

»Auf geht’s!« Zu Bronsteins großer Überraschung hatte sich Steinhäusl höchstselbst in der Kantine eingefunden, um alle ihm zugeteilten Beamten persönlich einzusammeln. Bronstein rang noch einen kleinen Moment mit sich, ob er sich der Einberufung widersetzen sollte, doch als er sah, wie Dutzende andere Kriminalbeamte wortlos aufstanden und dem Leiter des Sicherheitsbüros willig folgten, da war es auch um seinen Mut geschehen. Umständlich tupfte er seinen Mund mit der Serviette ab, dann nickte er Cerny mit trauriger Miene zu, ehe er sich dem Zug der Steinhäusl-Kompanie anschloss.

Als sie die Treppen zum Ring hinuntermarschierten, überschlug er die Zahl der hier eingesetzten Kollegen und kam auf knapp hundert Mann, die sich nach rechts wandten, um über die Währinger Straße zur Universität zu gelangen. Gleich danach passierte der Trupp den Rathauspark, und schon kam das Parlament ins Blickfeld. Tatsächlich wehten vor den Toren die Fahnen, die das Abhalten einer Sitzung signalisierten, und Bronstein fragte sich, ob sich wirklich Deputierte in den Hallen finden würden. Über die Rampe zog der Zug der Kriminalisten in die Säulenhalle ein und wandte sich dort nach links, um zum Sitzungssaal des Nationalrates zu gelangen. Instinktiv griff Bronstein nach seiner Taschenuhr. Zwei Minuten nach zwei Uhr nachmittags.

Gedämpfter Lärm drang durch den schmalen Gang, und unwillkürlich sah Bronstein auf. Tatsächlich, eine namhafte Gruppe von Mandataren schickte sich eben an, den Plenarraum zu betreten. Steinhäusl hatte in der Zwischenzeit die Hälfte seiner Leute diverse Ausgänge besetzen lassen und befahl einem weiteren Dutzend, in der Säulenhalle Aufstellung zu nehmen. Mit gut 30 Kollegen sah sich Bronstein nun vor der großen Türe zum Präsidium stehen, die weit offen stand. Er schob sich an einigen Beamten vorbei und warf einen Blick in das Plenarrund. Die Reihen der Roten waren fast vollzählig gefüllt, und auch auf der rechten Seite blieb kaum ein Stuhl leer. Steinhäusl gab hektisch diverse Befehle, während sich Bronstein an den Türrahmen lehnte. Direkt unter seinen Augen huschte ein Mann vorbei, in dem er den Abgeordneten Forstner erkannte. Freundlich nickend zwinkerte er ihm zu, wobei er ansatzweise mit den Schultern zuckte. Forster, der seinerseits Bronstein erkannte, erwiderte die Geste und sah zu, dass er zu seinem Sitzplatz kam. Plötzlich öffnete sich die Pforte zum ehemaligen Speisesaal, und Bronstein wurde der Abgeordneten Gabriele Proft ansichtig. Mit einer galanten Bewegung seiner rechten Hand ließ er auch sie durch. Just in diesem Augenblick, die Proft nahm gerade die letzte Stufe hinab zur Rostra, fiel Steinhäusl auf, was hinter seinem Rücken vorgegangen war.

»Sind Sie komplett verblödet, Mann? Wir sollen die Sitzung verhindern, nicht ermöglichen!« Bronstein bemühte sich um einen dämlichen Gesichtsausdruck und zuckte abermals mit den Schultern. Steinhäusl setzte zu einem Schreianfall an, doch Bronstein nickte über dessen Kopf hinweg in Richtung des Ganges. Dort kamen der Wiener Bürgermeister und einer seiner Stadträte herbeigeeilt.

»Halt! Hier gibt es kein Durchkommen!«, belferte Steinhäusl und verhinderte, dass Seitz mit seinem Kompagnon in den Saal gelangte.

»Junger Mann, ich war schon unter dem Kurienwahlrecht Abgeordneter. Da werd’ ich mir jetzt nicht den Zutritt zum Plenum verbieten lassen«, entgegnete Seitz mit nasalem Schönbrunner Deutsch und schickte sich an, Steinhäusl zu passieren. Steinhäusl, der fünf Tage zuvor feuchtfröhlich seinen 54. Geburtstag gefeiert hatte, blieb die Luft weg. »Was … erlauben Sie … sich?« Er trat eilig drei Schritte zurück, um sich Seitz erneut in den Weg stellen zu können. »Das hier ist eine … untersagte Kundgebung. Sie … dürfen nicht …!«