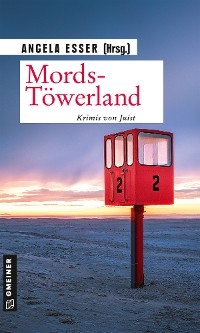

Kitabı oku: «Mords-Töwerland», sayfa 3

Ich reiße mit aller Kraft, und zum Glück gibt die Leine endlich nach. Es wäre mir durchaus recht gewesen, wenn sie sich vom Halsband gelöst hätte. Sie ist mir den ganzen Tag schon sehr lästig. Es wäre besser gewesen, Herbert hätte sie mir abgenommen, bevor ich zu Frau Sönksen gelaufen bin. Das wollte er eigentlich auch, weil ja auf den Straßen nichts mehr los war und ich keinem Pferdefuhrwerk in die Quere kommen konnte. Er hat sich zu mir hinabgebeugt, aber ich war viel zu aufgeregt, weil ich an Frau Sönksens Schwarz-Weiß-Gebäck dachte, wollte nicht warten, bin einfach losgerannt, so wie gerade eben … Dann habe ich etwas Ähnliches gehört. Auch da hat sich meine Leine verfangen, hat sich ruckartig gespannt, und es hat ein Platschen gegeben, Wasser ist aufgespritzt, aber ich hatte nur das Schwarz-Weiß-Gebäck von Frau Sönksen im Kopf und habe mich nicht weiter darum gekümmert. Auch jetzt hält sie es in der Hand, die gute Frau Sönksen. Wie lieb von ihr, dass sie daran gedacht hat.

Brav setze ich mich vor sie hin, mache Männchen, bereit zuzuschnappen, wenn mir ein Gebäckstück vor die Schnauze gehalten wird. Aber Frau Sönksen scheint mich plötzlich nicht mehr zur Kenntnis zu nehmen. Irgendwas hat sie erschüttert. So gewaltig, dass ihr nun die Tüte mit dem Gebäck aus der Hand fällt. Nun gut, das ist mir recht. Noch lieber fresse ich natürlich alles auf einmal auf, als für jedes Gebäckstück Männchen zu machen.

Erst als das ganze Schwarz-Weiß-Gebäck verputzt ist, kümmere ich mich um das Theater, das am Schiffchenteich herrscht.

»Polizei!«

Schon wieder? Warum? Ich dränge mich durch die vielen Beine, die um den Schiffchenteich herum stehen, und da sehe ich die Bescherung. Thea mit den lila Haaren liegt im Wasser. So wie Herbert. Bäuchlings! Es dauert verdammt lange, bis endlich ein Mann ins Wasser steigt und sie umdreht. Ihre Freundinnen kreischen, der Mann drückt mal hier und mal da, horcht an ihrer Brust und schüttelt dann den Kopf. »Ich nehme an, Schädelbasisbruch«, sagt er, als verstünde er etwas davon. Ich habe keine Ahnung, was damit gemeint ist.

»So muss auch der Mann gestern zu Tode gekommen sein!«, höre ich eine Stimme und habe mit einem Mal das Gefühl, das es besser ist, mich zu verdrücken. Am besten ziemlich schnell, ehe jemand auf meine Leine tritt und mich stoppt, so wie das stachelige Gebüsch am Schiffchenteich.

Ich renne los, so schnell ich kann.

Zu Moni!

Jetzt ist es mir egal, dass sie behauptet hat, Herbert habe sie mehr geliebt als mich. Moni war immer gut zu mir, dass sie Herbert auf dem Gewissen hat, kann ich nicht mehr glauben. Und Thea mit den lila Haaren? So zu Tode gekommen wie Herbert? Das verstehe, wer will.

Ich jage die Straße hinab, die Leine flattert hinter mir her. Jetzt aber so schnell es geht zu Moni! Da Frau Sönksens Schwarz-Weiß-Gebäck verzehrt ist, wird es mir bei Moni am besten gehen. Sie wird mir hoffentlich die Leine vom Halsband lösen.

Sonst passiert am Ende noch ein Unglück …

Rietwurm*

von Till Raether

Aktennotiz: Kriminalakte Jansen, Jutta, geb. 27.09.1941 auf Juist, Anlage 23/2 zu Aktenzeichen 23-456-19.01: Handschriftliche Einlassung der Beschuldigten, Beweismittel im Rahmen des kriminalpolizeilichen Ermittlungsverfahrens zum Tötungsdelikt gegen Kleinhans, Theo, geb. 12.03.2009 in Norden, und andere.

Fundort: Nordseeinsel Memmert, D-26571 Juist

Aufnehmender Beamter: PHK Behler, Jürgen, LKA Niedersachsen, Dienstnr. B78 293-56

Nun will ich also Bericht ablegen über meine Kindheit, um zu verstehen, was mit dem kleinen Theo geschah. Rennautos hat er gemocht und Gummibärchen und sein T-Shirt, wo drauf stand: »Brummi wünscht gute Fahrt«, mit einem Lastwagen in Menschengestalt.

Aber ich bin alt geworden bis fast zum Tode, und vielleicht bin ich allein deshalb bereit, an meine Kindheit zu denken und von ihr zu berichten: Weil sie mir, je älter ich werde, immer näher kommt. Alle sind tot, meine Mutter schon seit vielen Jahren. Mein Mann ist gegangen, weil er die Eckenwesen nicht mehr ertragen konnte, im März sind es zehn Jahre, tot ist er inzwischen auch.

Eckenwesen, das Wort ist von meiner Mutter. Ich war ihr ganzer Stolz. Weil ich fast alles war, was sie hatte. Sie hatte nur mich und die Eckenwesen. Und den Kiosk an der Strandpromenade, darum waren die Winter uns lang. Als sie starb, sagte der Pfarrer der Inselkirche: Sie war eine einfache Frau. Womit er wohl meinte: Sie war eine von uns. Aber was ich darin hörte, war etwas anderes, ich hörte: dass sie ungebildet war, keine Rücklagen und nichts aus ihrem Leben gemacht hatte.

Aber einfach? Nein. Sie war der schwierigste Mensch von allen.

Für sie gab es keinen Unterschied zwischen Traum und Wirklichkeit, darum sagte sie, wenn ich in meinem kratzenden Kleid am weißen Küchentisch saß und nach meinem Vater fragte: »Deinen Vater habe ich im Traum gekannt, von ihm nie wieder ein Wort.«

Ich denke, sie meinte: Er kam mit der Fähre und er ging mit der Fähre.

Doch wenn ich dann fragte, woher ich käme, wenn sie ihn doch nur im Traum gekannt hatte, dann schlug sie mich mit der Faust. Als ich auf die Schule am Schoolpad kam, hörte ich, dass andere Eltern mit der flachen Hand schlugen und die Lehrer auch. Meine Mutter nahm immer die Faust. Aber sie liebte mich sehr. Manchmal öffnete sie danach die Faust und zeigte mir, während sie mich in den Arm nahm, dass eine Leckmuschel darin war für mich zum Trost.

Wenn ich mich versteckte vor ihrer Faust, zerrte sie mich aus dem hintersten Winkel und zwang mich in die Küchenbank.

»Allein«, sagte sie, »bist du nur auf der Vogelinsel.«

Memmert, und wenn sie es sagte, klang es wie Memme, und als meinte sie mich damit. Die Vogelinsel wurde bei ihr zum geflügelten Wort: Wenn du allein sein willst, geh zur Vogelinsel.

Bedeuten sollte es: Hier bist du nie allein. Das verstand ich noch nicht. Aber ich wusste, die Vogelinsel war unerreichbar, sichtbar zwar, aber zwei Stunden mit dem flachen Boot durch Sandbänke, Schlickflächen und Wasserläufe, entlang an den Pricken, die den tückischen Fahrweg markieren.

Wie sehr meine Mutter mich liebte, wurde mir klar, als die Eckenwesen zu mir kamen. Ich hatte den Freischwimmer, eine Puppe, die ich im Sommer abends am Strand gefunden hatte, als die Kurgäste in ihren Hotelzimmern waren, und einen dicken Zopf hatte ich, und ich liebte Leckmuscheln und Waldmeister-Brausepulver. Eines Nachts wachte ich auf und spürte, dass jemand in meinem Zimmer war.

»Wenn du in die Schule kommst«, hatte meine Mutter gesagt, »bekommst du dein eigenes Zimmer. Dann bist du ein großes Mädchen. Und ich schlafe im Wohnzimmer, wir bitten Onkel Heini um Geld für ein Schrankbett.«

Ich war stolz, weil ich nun ein großes Mädchen war, aber ich glaube, meine Mutter gab mir das Zimmer, in dem wir all die Jahre zusammen geschlafen hatten, weil sie mich den Eckenwesen überlassen wollte oder umgekehrt, mir die Eckenwesen.

Jemand war also in diesem Zimmer, oder etwas. In der Ecke, die am dunkelsten und von meinem Bett am weitesten entfernt war. Ich lag unter der Decke und dachte nicht daran, mich zu rühren. Damals, in jenem Moment, lernte ich, auf die einzige Art zu atmen, auf die ich heute noch atmen kann. Flacher als flach, sodass man noch lautlos Sauerstoff ziehen kann aus dem kleinsten Rest Luft. Damit einen niemand hört, damit niemand aufmerksam wird darauf, dass es einen gibt.

Aber ich war ja ein Kind. Wer Kinder gesehen hat, weiß, dass sie sich bewegen müssen. Lange stillhalten konnte ich nie. Rietwurm, hat meine Mutter mich genannt, weil ich immer hibbelig war. Jetzt, als die Anwesenheit in der Ecke war, versuchte ich, meinen Atem ganz flach zu machen und mich nicht zu rühren, damit das, was da war, mich nicht bemerkte. Aber ich war eben der Rietwurm, ich musste mich bewegen.

Aber es ging. Ich konnte atmen und die Augäpfel bewegen in ihren Höhlen, zur Dunkelheit, die nichts verriet, in der Zimmerecke, aber es war mir unmöglich, meinem Rumpf, den Armen und den Beinen eine Bewegung abzuringen. Aufspringen und wegrennen, zu meiner Mutter, ohne Rücksicht auf die Faust: Nichts wünschte ich mir sehnlicher in diesem endlosen Moment, aber ich konnte nur atmen und liegen, starr.

Mein Körper war ein Fleischgefängnis. Auch das Wort habe ich später gelernt von meiner Mutter. Es kommt auch aus der Kirche. Gefangen im Fleischgefängnis. Gelähmt durch diese Anwesenheit. Noch konnte ich sie nicht erkennen, nur spüren.

Versuchte ich zu schreien? Irgendwann schon. Es dauert. Man schreit nie gleich. Und wenn man es dann versucht, kommt nichts, es geht nicht. Doodstill. Kein Laut dringt aus dem Fleischgefängnis.

Nun fühle ich mich aufgefordert, Auskunft zu geben über meine Kindheit, aber gezögert habe ich damit lange, vielleicht auch, weil ich keine genauen Erinnerungen habe an exakte Daten und Orte, und ich hasse Ungenauigkeit.

Wann also diese Anwesenheit sich zum ersten Mal gezeigt hat mit Gesicht, vermag ich nicht zu sagen. Viele Male spürte ich sie, sie zeigte sich mir erst später. Und als sie es tat, kam es mir vor, als hätte ich sie schon immer gekannt und schon immer von ihr gewusst.

Eine alte Frau, die bei einem in der Ecke sitzt oder steht. Oder, in den Worten der vielfältigen Literatur darüber aus den vergangenen Jahrhunderten: ein altes Weib. In schwarzen Kleidern, bei denen ich den Übergang von Rock oder Kleid zu Umhang und Kopftuch nicht erkennen konnte im dunklen Zimmer.

Ein altes Weib, das von da an jede Nacht bei mir im Zimmer war, in der Ecke des Kinderzimmers des kleinen Schulmädchens, das ich war. Bis das alte Weib zu mir ans Bett kam.

Aber das war später.

Noch einmal möchte ich an dieser Stelle meine Enttäuschung über die Ungenauigkeit festhalten, niemand leidet darunter mehr als ich.

Das alte Weib also, in einem schwarzen, groben Kleid wie seit unsterblicher Zeit. Die Haare verborgen unter einem ebenso dunklen Kopftuch, eng gewickelt, das Antlitz im Dunkeln des Zimmers reduziert auf das Allernötigste: den Abhang des Kinns, den Vorsprung der Nase, die Fläche der Stirn ins Dunkel des Kopftuchs und von den Zügen des Gesichts nur Falten zum Erahnen. Lange Ärmel, Strumpfhosen wie aus Drillich.

Zu deutlich? Für etwas, von dem ihr sagt, das gibt es nicht?

Nun, ich fühlte die alte Frau mehr, als dass ich sie sah, später, als sie auf mir saß und mich niederdrückte in die Kissen und Decken mit den knochigen Fingern und der dem Tode geweihten Endkraft der wirklich Alten. Ihr Atmen, der roch wie die Dunkelheit der Welt selbst, wie etwas, das von innen stirbt. Und ich, das Kind, unter ihr, unfähig, mich zu rühren, mich zu wehren, ihr zu entkommen.

Kinder, heißt es immer, ich habe es später oft gelesen und gehört, Kinder sind robust, stärker als man denkt. Ihr Geheimnis ist, dass sie sich an alles gewöhnen.

Jede Nacht. Was sollte ich tun, als mich zu gewöhnen, wenn das alte Weib jede Nacht zu mir kam.

Nun wagte ich nicht mehr zu schlafen in meinem Bett und in der Nacht. Ich schlief in der Schule, im Sonnenlicht hinter dem Netzschuppen in Onkel Heinis Garten. Beim Abendessen weinte ich in Erwartung meines Bettes und des alten Weibes und der mir bevorstehenden Nacht im Fleischgefängnis. Tränen mochte meine Mutter nie, darum dann wieder die Faust. Bis ich ihr erzählte in der Sprache, die ich aus der Schule kannte und von den anderen Mädchen, die einander Freundinnen nannten: de sware Drööm. Albträume. Wie schlecht ich träumte, jede Nacht. Und von der alten Frau.

Meine Mutter umfing mich zärtlich, als wäre ich gerade zum zweiten oder in Wahrheit überhaupt zum ersten Mal geboren worden, endlich zur Welt gekommen.

Zu ihrer Welt.

Viel später habe ich eine undeutliche Vorstellung davon bekommen, wie andere Eltern reagiert hätten auf ein Kind meines Alters, das mit diesen Bildern zu ihm kam. Sie hätten gesagt: Es ist nur ein Traum. Du hast schlecht geträumt. Ein böser Traum. Aber jetzt ist alles wieder gut. Alles wird gut. Mama ist ja da. Papa ist ja da. Du hast nur geträumt, min Deern.

Die Worte aber, die meine Mutter an mich richtete, waren mir vertraut, bevor sie sie aussprach. Ja, während ich sie hörte, wurden sie ein Teil von mir, und kaum waren sie verklungen, fühlte ich mich, als wären sie ein Teil von mir. Wenn du Kind bist, besteht deine Welt aus den Worten und den Taten deiner Eltern.

Meine Mutter sagte: »Oh, du hast sie getroffen, du hast sie getroffen. Ich bin so froh, dass sie zu dir gekommen ist.« Sie nahm mich in den Arm, ohne Faust, dabei hätte ich, wie ich jetzt zugeben kann, so gern eine Leckmuschel gehabt. »Du hast eine alte Frau gesehen?«, fragte meine Mutter, als sollte ich eine Landschaft beschreiben, die sie auch schon bereist hatte, die ihr aber durch meine Beschreibung noch einmal lebendiger wurde, wie bei ihrem ersten Male. »Und was hast du noch gesehen?«

Ich weinte. Vielleicht, weil ich auf die Faust mit der Leckmuschel hoffte, denn manchmal kam sie, wenn ich weinte. Vielleicht, weil ich erleichtert war. Vielleicht, weil ich nun noch mehr Angst hatte vor den Träumen, die keine waren, weil meine Mutter das sagte.

»Ich weiß es nicht«, sagte ich, »eine … als ob noch jemand da wäre. In der Zimmerecke.«

»Aber du kannst nicht sehen, du kannst noch nicht sehen, wer es ist?«, fragte meine Mutter, ihre Stimme gesenkt. Sie hatte sich vor mich gekniet auf das hellgelbe Küchenlinoleum, und weil sie so leise sprach, hörte ich fast nur, wie draußen auf dem Wäscheplatz eine der Nachbarinnen die Teppiche über der Stange ausklopfte, und weil Sommer war und alle Fenster offen und die Wohnung klein und der Wäscheplatz nah, trieb der Staub aus einem anderen Leben in unsere Wohnung.

Ich schüttelte den Kopf.

»Hast du deinen Vater gesehen?« Meine Mutter flüsterte jetzt, aber woran hätte ich ihn erkennen sollen. Und ein Mann war nicht gekommen. Meine Mutter ballte die Faust, atmete tief und öffnete sie dann, sie schob mir eine Strähne, die sich aus dem Zopf gelöst hatte, aus der Stirn und schob mich von sich fort. »Vielleicht kommt er noch.«

Die alte Frau kam nun jede Nacht. Andere Kinder hatten Albträume, aber ich hatte gelernt von meiner Mutter, dass ich Besuch hatte. »Eckenwesen«, sagte sie morgens beim Frühstück, ohne Fragezeichen, und ich nickte immer.

Je älter ich wurde, desto mehr kämpfte ich gegen das alte Weib, das nachts auf meinem Brustkorb saß. Im Kampf fiel ich in tiefen, toten Schlaf, und wenn ich aufwachte am Morgen, waren meine Finger wund und meine Haut aufgeschürft, wo das alte Weib mich gehalten hatte.

Als mein Körper und meine Seele sich zu verändern begannen, fürchtete ich meine Mutter, dann fing ich an, sie zu hassen, und die Eckenwesen noch mehr. Pubertät, sagte die Lehrerin, das Wort war uns noch fremd, es klang nach einer Krankheit, in der Familie sagte man: Das Mädchen wird zur Frau. Ich entglitt meiner Mutter und genoss, dass sie es spürte, ohnmächtig, wie sie nicht mehr wagte, die Faust zu erheben gegen die 13-, 14-Jährige, die Faust, die sie dem kleineren Kind geschenkt hatte.

Vor ihrer Ohnmacht und vor meinem Hass floh ich an Orte, die anders waren als unser Zuhause hinter der Teppichklopfstange. Die Kneipe am Hafen mit Glücksspielautomaten, wo der Wirt mich Cola mit Rotwein trinken ließ und hinauswarf, wenn Gäste kamen. Der Fährhafen, weil die Menschen dort wegkamen. Die Inselbücherei, denn da gab es Bücher. Meine Welt war längst zerfallen in zwei Teile: Flucht bei Tageslicht, bei Nacht Gefangenschaft in meinem Körper, gelähmt vor den Anwesenheiten in meinem Raum und auf meiner Brust.

In einer Augenblicksverzweiflung suchte ich Rat in einem alten Handbuch über Träume: was in ihnen wiederkehrt und was es bedeutet.

»Dies ist eine Bibliothek, wenn ich Sie um Ruhe bitten darf«, sagte jemand scharf durchs Regal, als ich schluchzte an meinem Tisch, der erste ehrliche Ton, den ich in meinem Kinderleben der Lähmung entrissen hatte. Denn es gab ein ganzes Kapitel im Buch über das, was mir widerfuhr und meiner Mutter wohl auch.

Sie nannten es »Schlaflähmung« und beschrieben, wie es war und wie ich es kannte, zu träumen und doch wach zu sein, sich nicht rühren zu können, nicht schreien zu können, und eine Anwesenheit war im Zimmer. Viele Kulturen auf der ganzen Welt beschrieben das gleiche Phänomen, in alten Schriften seit den Sumerern und Assyrern, und fast immer waren es an den unterschiedlichsten Orten der Welt alte Weiber, die zu denen kamen, die an Schlaflähmung litten. Also, warum nicht auch zu uns auf die Insel? Und wie lange hatte ich gedacht, wir wären damit allein, ich wäre allein mit den Eckenwesen.

Doch sie waren überall und jede Nacht, und Menschen verzweifelten daran und wurden unfähig zu arbeiten, und Eltern machten sich Vorwürfe, weil sie, woran sie selber litten, an ihre Kinder vererbten. Genetisch war das bedingt. Genetisch, damals noch ein großes Wort.

Und wie überzeugt die Leidenden waren von der Wirklichkeit ihrer Besucher, sodass sie gegen sie kämpften im Traum und morgens Schürfungen und Druckstellen an ihrem Körper fanden wie von einem Kampf, Würgemale gar, sich selber beigebracht im Schlaf. Manchmal lief ich, wenn die Flut mit dem Morgengrauen gekommen war, nach dem Aufstehen ins Meer, um das Salz dort zu spüren, wo ich mich gewehrt hatte gegen die Eckenwesen.

Aber nun wusste ich mehr, als meine Mutter je gewusst hatte. Sie war eine einfache Frau.

Im Triumph kehrte ich zurück zu meiner Mutter, ein unerhörtes Gefühl, zum ersten Mal in meinem Leben. Sie nahm mir das Buch aus der Hand, und noch während sie es schloss, traf mich ihre Faust. Ich sehe den Spülstein noch vor mir und den hellgrünen Schwammstofflappen, mit dem ich das Blut anzuhalten versuchte von meiner Unterlippe, während meine Mutter vom Tisch sagte: »Das ist es, was wir glauben sollen. Dass es nicht wahr ist. Dass es nur in unseren Köpfen ist. Begreifst du es denn nicht? Seit Tausenden von Jahren. Auf der ganzen Welt. Wir gehören zu denen, die ausgesucht sind von den Eckenwesen. Begreifst du es denn nicht? Wir sind die Ausgesuchten, wir sind etwas Besonderes. Aber die, die deine Bücher schreiben, wollen uns das ausreden, damit wir elend und klein sind wie alle anderen.«

Ich schluckte mein Blut hinunter, weil ich nicht zu spucken wagte. Ich war 14, und meine Mutter war gestorben für mich. Ich ging aus der Küche, ohne sie anzuschauen.

Das nächste Mal, als ich sie sah, war sie tot und ausgebreitet auf dem Bett, als wäre ihr das Aufstehen zu schwer geworden, und es war am nächsten Morgen. Ihr Körper im beigefarbenen Nachthemd unter der dünnen Decke, ein Fuß sah heraus, zur Pediküre ging sie immer, aber an ihrem Hals Würgemale.

Die Mama, hat Onkel Heini gesagt, die Mama ist an einer Allergie erstickt im Schlaf. Das neue Nachthemd, man hat es ja nicht gewusst. Ihre Luftröhre ist zugeschwollen, sie hat dagegen angekämpft. Die Würgemale sollen daher gekommen sein. Eine Nachbarin sagte zur anderen unterm Reetdach, und der Wind trug ihre Stimme zu mir, sie dachten wohl, ich wäre weit genug weg: »Hat sie versucht, sich die Kehle rauszureißen. So ein grausamer Tod. Und das arme Mädchen.«

Aber ich wusste es besser. Die Eckenwesen mussten meine Mutter getötet haben. Weil sie nicht verhindert hatte, dass ich anfing, die Lügen in den Büchern zu glauben.

Onkel Heini hat dann auf mich aufgepasst. Und die Eckenwesen.

Denn ich habe danach nie mehr an ihnen gezweifelt. Und ich habe nie mehr eine Nacht geschlafen, ohne Besuch von dem alten Weib und von der Anwesenheit in der Ecke. Der größte Schrecken kann ein Trost sein, wenn er vertraut ist. Und auch, wenn ich kämpfte: Ja, etwas Besonderes wollte ich sein, etwas Besonderes wie meine Mutter.

Manchmal kam Onkel Heini, weil er mich schluchzen und stöhnen und kämpfen gehört hat. Er setzte sich auf meine Bettkante und sagte leise: »Nu is ja man gut«, und hielt meine Hand, und ich vertrieb mir die Zeit, bis er ging, indem ich seine Finger zur Faust faltete.

Niemand war mir je wirklich nah außer dem alten Weib, das jede Nacht auf mir sitzt und mir die Luft abdrückt.

Ich habe trotzdem einen Mann vom Festland getroffen, ihn dort geheiratet und ihm da einen Haushalt geführt. Obwohl ich nachts gelähmt war und nicht schreien konnte, war ich weniger gefangen als der Mann, der meiner war, und der glaubte, das Leben würde aus Geburt, Schule, Arbeit und Tod bestehen und nicht auch noch aus Unbegreiflichem, das sich seit Jahrtausenden in den Ecken der Nächte zeigte. Bis er mich und mein Sprechen von den Eckenwesen nicht mehr aushielt und wegging über die Straße zu seinen Eltern, bis er dort eines Nachts in seinem Kinderzimmer starb, einfach so. Seine Füße, sagten die Nachbarn, hingen blau über die Kante hinten, so kurz war das Bett.

Wie soll ich erklären, dass ich nach dem Tod meines Mannes vorm Spiegel stand, die Friedhofserde für die Blumen noch unter den Fingernägeln, und dachte: Alt bist du jetzt geworden. Jetzt bist du ein altes Weib.

Und dann bin ich zum ersten Mal zurückgefahren auf die Insel, auf der ich gelebt hatte mit meiner Mutter. In unserer Einliegerwohnung lebte jetzt der kleine Theo mit seiner Familie. Vater, Mutter, Kind.

Der kleine Theo hat immer gegrüßt, wenn ich von da an meine alte Straße besucht habe, die Wohnung im Erdgeschoss, in der meine Mutter und ich wohnten, zum Strandhafer raus.

Wo ich herkomme, vergehen die Jahrzehnte schnell, weil sie einander gleichen, und die Zeit steht trotzdem still. Der kleine Theo hat im Strandhafer gespielt und war immer allein, er hat mich an mich erinnert, als ich Kind war.

Nun will ich allein sein, wenn ich an den kleinen Theo denke. Fort von ihm, fort von den Eckenwesen. Aber, sagt meine Mutter mir im Schlaf, allein bist du nur auf der Vogelinsel.

Ich glaube nicht, dass der kleine Theo mich je erkannt hat, wenn ich nachts mit dem alten Schlüssel kam, den meine Mutter mir an die Hose gebunden hatte früher und der noch immer passte in die Wohnungstür von früher. Wenn ich nachts kam, während seine Eltern im Wohnzimmer schliefen. Er sah mich zwar tagsüber, wie ich ihm winkte im Strandhafer, aber nachts kann ich nur ein altes Weib aus der Ecke gewesen sein für ihn.

Wem hilft es, wenn ich sage, dass niemandem nachts ein altes Weib auffällt in Schwarz, immer blieb ich unbehelligt auf meinen Wegen?

Wem nützt ist, wenn ich beschreibe, wie ich in seiner Zimmerecke stand, während der kleine Theo schlief, und wie ich Monate wartete, wie ich zehrte von seiner Angst, die mir köstlich wurde wie einst die Leckmuschel, bis ich zum ersten Mal auf ihm saß und ihn das flachste Atmen lehrte?

Allein, er konnte das flachste Atmen nicht lernen. Er war schwach, und ich hörte, er hat einen Rennauto-Sarg bekommen, und wenn man mich nun also auffordern sollte, Bericht abzulegen über meine Kindheit, dann möchte ich eigentlich nur eines sagen: dass ich ein starkes Kind war, weil die Eckenwesen mich stark machten.

Auf die Vogelinsel habe ich es doch noch geschafft, im Bauch des Vogelwartschiffes, denn der erwartet keinen Besuch und keine blinden Passagiere. Ich lag so dicht und so kalt auf dem Schiffsboden, den Kiel unterm Leib, dass ich spürte, wie der Vogelwart beim Anlegen auf Schlick aufsetzte, und die Taue gingen mir beim Palstek durch und durch, als winde sich etwas tief in mir.

Wenn ihr den kleinen Theo beerdigt, bin ich endlich allein, denn der Vogelwart ist fort mit seinem Boot, und ich habe bei Ebbe den Pfahlbau der alten Wärterfamilie in der Nordsee erreicht. Hier nun finden die Eckenwesen mich nicht, wir haben uns nicht voneinander verabschiedet, und meine Mutter findet mich nicht, und die, die den kleinen Theo gefunden haben und ihm den Rennautosarg gegeben haben, werden mich auch nicht finden. Und wenn, dann nur nachts, und sie werden sich nicht rühren können, und kein Laut wird dringen aus ihrem Fleischgefängnis.

Handschriftlicher Vermerk: Die Verdächtige Jansen, Jutta wurde tot aufgefunden im ehemaligen Wärterhäuschen 250 Meter von der Westküste der Insel Memmert in der Nordsee; die Leiche war in einer Zimmerecke des Gebäudes zusammengekauert und bereits weitgehend skelettiert durch Witterungs- und Fauna-Einflüsse (weiteres siehe Obduktionsbericht). Vorliegendes Schriftstück wurde zusammengerollt in einer Wandritze im Holz gefunden und vom LKA Niedersachsen in Hannover transkribiert. Weitere Informationen in der elektronischen Akte.

gez. PHK Behler, Jürgen

Handschriftlicher Vermerk 2: Der Kollege PHK Behler, Jürgen wurde vor Fertigstellung seines angekündigten ausführlichen elektronischen Vermerks aufgrund gesundheitlicher Probleme (Schlafstörungen) für längere Zeit krankgeschrieben und schließlich vom Dienst befreit. Die Kriminalakte bleibt unvollständig, die Ermittlungen ruhen.

gez. (unleserlich)

* plattdeutsch: unruhiges Kind – Handschriftlicher Vermerk, gez. PHK Behler, Jürgen

Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.