Format

Yüksek not

Seçilmedi

4 ve 5 yıldızla derecelendirilen kitaplar

Popüler

100 motius per estimar la sardana

Jordi Saura vd.

katalanca

Metin

Средний рейтинг 0 на основе 0 оценок

₺479,53

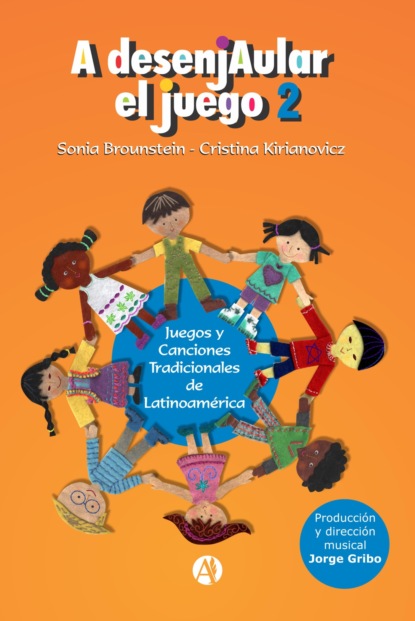

A Desenjaular el Juego 2

Sonia Brounstein vd.

ispanyolca

Metin

Средний рейтинг 0 на основе 0 оценок

₺479,53

A Desenjaular el Juego 1

Sonia Brounstein vd.

ispanyolca

Metin

Средний рейтинг 0 на основе 0 оценок

₺378,47

La clase de ballet a ritmo Colombiano

Mónica Andrea Peña Sierra vd.

ispanyolca

Metin

Средний рейтинг 0 на основе 0 оценок

₺176,35