Kitabı oku: «Blutsteine», sayfa 2

Moskau

Soweit sie zurückdenken konnte, hatte sie nie einen so sonnigen April erlebt, nicht in der alten und nicht in der neuen Heimat. Weder in Fischbach, Oberlinxweiler und Saargemünd, noch in Straßburg oder La Roche sur Yon, ja nicht einmal in Gursuf und Simferopol am Schwarzen Meer hatte sie so prächtiges Frühlingswetter in Erinnerung. Lag es vielleicht daran, dass sie und ihre Mutter in den vergangenen Jahren immer mit angstvollem Herzen von einem Ort zum anderen gehetzt worden und nirgendwo zu Ruhe und Besinnung gekommen waren? Vielleicht hatte sie das gute Wetter im Hintergrund ihres ersten Lebensjahrzehnts übersehen, vor den Kinderängsten und Demütigungen, die sie seit mehr als zehn Jahren hatte hinnehmen müssen. Wieviel heimliche Tränen und Seufzer hatte es sie gekostet, wenn in den Jahren vor ihrem Wegzug aus Fischbach am 22. April auf ihrem Geburtstagskuchen, den die Großmutter so liebevoll gebacken und hergerichtet hatte, die Kerzen ausgeblasen werden sollten und keines der eingeladenen Kinder sich eingefunden hatte. Sie hatte nur unter Tränen ein Stückchen heruntergewürgt und sich taub und blind gegenüber den Tröstungen der Großeltern gestellt. Wie gerne hätte sie geteilt, aber die meisten Eingeladenen waren wortlos weggeblieben, andere hatten fadenscheinige Ausreden gebraucht, deren Wortlaut man anmerken konnte, dass sie den Freunden und Freundinnen von Erwachsenen eingetrichtert worden waren. Von Jahr zu Jahr hatte sich ihre Enttäuschung gesteigert und war schließlich in Bitterkeit und Trotz umgeschlagen, der so weit ging, dass sie an ihrem neunten Geburtstag den Kuchen samt Kerzen Nachbars Hofhund vor die Hütte geworfen hatte. Dieser, ein deutscher Schäferhund, hatte nur ein wenig daran geleckt und sich dann wieder in seiner Hütte verkrochen. Das Wetter konnte bei diesem seltsamen Rückzug des sonst sehr gierigen Tieres keine Rolle gespielt haben, denn sie erinnerte sich ausnahmsweise an unverschämt strahlenden Sonnenschein und an Großmutters verschämte Tränen. Zwei Tage vorher hatte sie in der Schule eine andere Feier mitfeiern müssen, bei der ein Mädchen aus ihrer Klasse ein Sträußchen Schlüsselblumen ans Führerbild an der Rückwand des Klassensaals stecken musste, und ein Junge, den sie eigentlich mochte, ein Gedicht aufgesagt, das sie gar nicht mochte. Im folgenden Jahr, dem letzten in ihrer Heimat, hatten sich ihre Enttäuschungen über die Kränkungen in Schule und Dorfgemeinschaft derart gesteigert, dass sie krank geworden war: Krank durch Kränkung, das war wohl unheilbar in jener bösen Zeit. Doch war sie stets von Vater und Mutter zum Durchhalten ermutigt und auf den Tag vertröstet worden, an welchem das Bild des Mannes mit dem schwarzen Schnauzer wieder abgehängt werden würde. Ihre Schmerzen blieben jedoch und das besagte Bild ebenfalls. Manchmal saß sie versonnen in ihrer Bank und wünschte sich, dass statt des Bildes wieder das Kreuz dort hängen sollte, das auf der gelblich getünchten Wand auch nach dem Abhängen noch schemenhaft zu erkennen war, jenes Kreuz ohne Haken, ihr – wie sie sagte – Großmutter-Kreuz. Doch was waren ihre eigenen Schmerzen und Kränkungen gemessen an denen, die ihrer Mutter in jenem fürchterlichen Jahr zugefügt worden waren. Hin- und hergerissen zwischen ihren Schwiegereltern und ihrem Mann, zwischen Anpassung und Widerstand, mochte sie sich in vielen schlaflosen Nächten die Frage gestellt haben, ob sie nicht des Kindes wegen politische Kompromisse machen und aufgeben sollte. Diesen Kampf der Mutter hatte sie sich zu verstehen bemüht, sich in ihrem Kinderbett schlafend gestellt und die Mutter seufzen gehört. Zuweilen hatte sie auch Papiergeraschel wahrgenommen und einmal die Mutter dabei überrascht, als sie noch im Nachthemd und mit kalkweißem Gesicht ein Bündel Flugblätter in den Ofen geworfen hatte. Sie hatte wortlos und innerlich fröstelnd daneben gestanden und ihr versichern müssen, dass sie niemandem davon erzählen würde. Dieses Versprechen hatte sie gehalten, an ihren fernen Vater, an seine gefährlichen Flugblätter und an das kalkweiße Gesicht ihrer Mutter gedacht. Auch gegenüber der Großmutter war sie schweigend geblieben, obwohl sie sie am Mittagstisch über den Teller hinweg mit ihren Fragen bedrängte. Sie empfand es fast als glückliche Fügung, dass sie nicht genau wusste, wohin Vater geflüchtet war, seit ein paar SA-Rabauken die Wohnung nach versteckten Flugblättern und Zeitschriften durchwühlt und die Möbel demoliert hatten.

Dabei war der Anlass zu diesem »Staatsbesuch«, wie Vater den Überfall später bitter auflachend genannt hatte, auf den ersten Blick – und nur den hatte sie damals mit ihren neun Jahren – geradezu kurios. Es hatte fast höflich angefangen. Der Anführer des braunen Trupps hatte sogar an der Haustür geklingelt und grinsend gefragt, ob hier ein Geburtstag gefeiert würde. Mutter konnte das zwar zögernd bejahen, aber als sie – immer noch überrascht – hervorstieß, dass sie sich nicht erinnern könne, die Herrn eingeladen zu haben, bekam sie einen so heftigen Stoß vor die Brust, dass sie im Hausflur niederstürzte. Sie hatte sich mit Hilfe der Tochter, die den Besuch noch weniger verstehen konnte als sie selbst, aufgerappelt und war den Männern in die Wohnküche gefolgt. Dass dort noch ein angeschnittener Kuchen, eine Zuckerdose und ein paar Kaffeetassen auf dem Tisch gestanden hatten, war offensichtlich von ihnen als Bestätigung dafür genommen worden, dass hier gefeiert worden war. Mutter hatte sich selbst und die aufgestaute Empörung wohl erst dann unter Kontrolle, als sie merkte, dass es gar nicht um den Geburtstag ihres abwesenden Mannes, sondern um einen ganz anderen ging und ahnte die Gefahr, die da auf sie und ihre Tochter zukam. Denn als jetzt einer der Rabauken hinterhältig grinsend hervorstieß, dass man jetzt auch wisse, wie dieses Proletenpack den Geburtstag des roten Karl aus Trier feiere, werde man andere Saiten aufziehen und ihnen die Feierlaune verderben. Und um seinen Worten brutalen Nachdruck zu verleihen, ergriff er die Zuckerdose, kippte den Inhalt in eine halb geleerte Tasse und fuchtelte mit seinem Schlagstock vor dem Wandkalender herum. »Fünfter Mai, und rot angestrichen, da haben wir’s doch!« brüllte er, riss das Blatt vom Kalender, zerknüllte es und warf es verächtlich der Mutter ins Gesicht. Sie hatte in kindlicher Naivität die Mutter verteidigen, den ihr vertrackt erscheinenden Irrtum aufklären und sagen wollen, dass sie gar nicht den Geburtstag eines ihr fremden Menschen hier gefeiert hätten, sondern den des eigenen Vaters, als die Mutter ihr ins Wort gefallen war und mit kalkweißem Gesicht und zitternder Stimme fragte, wieso es verboten sei, den Geburtstag eines Mannes zu feiern, der immer auf der Seite der Schwachen gewesen sei. Hätte sie, die Tochter, in diesem Moment, so jung sie auch war, nicht erkannt, dass die Mutter durch diese Lüge gefährliche Fragen nach dem Vater abgewandt hatte, hätte die Sache wohl noch eine schlimmere Wendung genommen. So blieb es bei wüsten Beschimpfungen der Mutter als Proletenschlampe und Kommunistensau und einer Drohgebärde in ihre Richtung, ja, selbst als einer der Rabauken die Anrichte umwarf, die Kaffeekanne vom Tisch schmetterte, die brennende Kerze ergriff, sie ihr bedrohlich nahe vor das Gesicht hielt, merkte sie der Bedrohten an, dass sie sich gewaltsam zusammenriss und die Situation zu entschärfen versuchte. So waren die gefährlichsten Fragen, nämlich die nach dem abwesenden Vater, durch die Standhaftigkeit der Mutter ausgeblieben, und der Trupp hatte schließlich das Haus mit der Drohung, demnächst wieder zu kommen, um mit härterer Gangart und »Knüppel-aus-dem-Sack« Geburtstag zu feiern, verlassen. Die Zurückgebliebenen hatten noch eine Weile wie erstarrt in der verwüsteten Stube gestanden, um dann einander in die Arme zu fallen und sich entsetzt einzugestehen, dass es noch schlimmer hätte kommen können. Das hatten sie beide tatsächlich nicht gewusst, dass Karl Marx und der Vater am gleichen Tag Geburtstag hatten. Zeichen oder Zufall, das wäre ihnen in diesem Augenblick aber gleichgültig gewesen, und sie hatten sich glücklich gepriesen, dass nicht mehr passiert war.

Mutter und Tochter schworen sich in Zukunft noch vorsichtiger zu sein und Kontakte zu saarländischen Genossen aufzunehmen, um dort nicht nur den Vater einmal wieder zu treffen, sondern auch den lautlosen, aber bitteren Abschied aus der Heimat vorzubereiten.

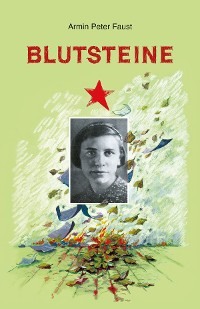

Die Zukunft war nicht eben rosig, damals am 5. Mai 1934, aber in der Nacht hatte sie von einem roten Stern geträumt, von einem roten Stern, den sie nun öfter als es ihrem Lehrer recht war, in ihre Hefte gezeichnet hatte.

Als Großmutter sie ermuntert hatte, doch in den Kindergottesdienst zu gehen, war sie dem Drängen ein einziges Mal gefolgt, hatte aber in der weihnachtlichen Bastelstunde der Kindergottesdiensthelferin und dem Pfarrer trotzig widersprochen, als sie von ihr verlangten, den Stern von Bethlehem gelb statt rot auszumalen.

Daran musste sie sich heute erinnern, in der warmen Aprilsonne vor ihrer neuen Schule am Arbat-Platz in Moskau. Nun, da ein neuer Lebensabschnitt mit einem roten Stern an der Baskenmütze begonnen hatte, hätte sie aufatmen können, wenn sie nicht die Sorge um die Eltern umgetrieben hätte. Wie war ihr damals im November 1935 die Trennung von ihrer Mutter so schwer gefallen. Sie hatte tapfer durchgehalten, den bitteren Abschied von den Großeltern und der Heimat und die strapaziöse Flucht über La Roche-sur-Yon, Paris, London und Leningrad verkraftet, aber nun am Ziel der langen Reise war sie zusammengebrochen und musste zu einem lang sich hinziehenden Sanatoriumsaufenthalt auf die Krim. Schweren Herzens musste die Tochter in Moskau allein zurückgelassen werden, zuerst im Hotel Baltschik, später im Kinderheim Iwanowo.

Ein Bett und ein Schränkchen wurden ihr am ersten Tag zugewiesen, die Ess- und Waschräume besichtigt, das Betreuungspersonal ihnen vorgestellt, und in den Schulräumen wurden von den Lehrkräften die Stundenpläne an die Tafeln geschrieben. Zuletzt versammelten sich die Neuen in der Eingangshalle, wo ihnen unter dem Bild von Josef Stalin als Begrüßungslied die Internationale auf Russisch von einem vielstimmigen Chor entgegengeschmettert wurde. Überhaupt schienen die Betreuer und Lehrer des Kinderheims einen Zukunftsoptimismus verbreiten zu wollen, der wohl ansteckend wirken sollte. Dazu trugen auch die Wandzeitungen und Spruchtransparente bei, die zwar auch alle in Russisch abgefasst, aber doch so bilderreich und farbig illustriert waren, dass die aus allen Weltteilen herbeigeströmten Kinder den Eindruck gewinnen mussten, als sei hier eine schönere Zukunft schon angebrochen. Doch dieser überbordende Optimismus hatte einstweilen noch nicht so recht in den Gesichtern der Kinder Platz gegriffen. In Gruppen, Grüppchen und einzeln standen sie nach Ende des offiziellen Begrüßungsteils in der Halle und in den Gängen herum und wussten nichts Rechtes mit sich anzufangen. Einige begannen mit dem Häufchen Bettwäsche, das auf jeder Matratze bereitlag, zu ringen, und man konnte vor allem den Kleineren anmerken, dass sie im Beziehen eines Bettes oder Einräumen eines Schränkchens noch unerfahren waren. Wörterbücher wurden ausgetauscht und in Gruppen benutzt; einige packten Schreibzeug aus und raschelten emsig mit Papier. Nach Briefmarken wurde gefragt, nach Handtüchern und Seife. Einigen merkte man auch an, dass sie auf der Suche nach Orten waren, an denen sie allein hätten sein können. Aber solche gab es nicht. So musste manche Träne, die man nicht zeigen wollte, doch öffentlich geweint werden und das Gefühl des Heimwehs nach Eltern und Geschwistern, fremden Anderen wortlos oder wortreich mitgeteilt werden. Einige spielten sich als Tröster auf und schienen doch selber Trost zu benötigen.

Als zum Mittagessen ein Gong ertönte und alle in den Speisesaal geströmt waren, wo sie hinter den Hockern Aufstellung nehmen mussten und sich erst setzen durften, nachdem ein etwas größeres Kind die Tagesparole ausgegeben und alle die Fäuste bereit erhoben hatten, wurde von der Heimleitung angekündigt, dass am Nachmittag nach der Bettruhe der Besuch des Roten Platzes und des Lenin-Mausoleums geplant sei. Diese Ankündigung wurde kurz bejubelt, dann kam die Suppe, und der Lärm legte sich.

Während des Essens wurde bekannt gegeben, dass alle Schüler in den nächsten Wochen mit einheitlicher Kleidung ausgestattet werden würden, aber das würde sich noch etwas hinziehen, da seit 1933 der Zustrom von Kindern, vor allem aus Deutschland, Ungarn, Spanien und Italien derart zugenommen habe, dass die aufnehmenden Kinderheime überfordert wären.

Vor allem den Mädchen schien die Ankündigung, in nächster Zeit einheitlich gekleidet zu werden, nicht so recht zu gefallen, hatten sie doch in Kinderkoffern und Rucksäcken einiges an Kleidern mitgebracht. Und mit Hilfe dieser liebgewonnenen Stücke wollten wohl die meisten Kinder die Erinnerung an die alte Heimat und die Sehnsucht nach Eltern und Großeltern wach halten, im wahrsten Sinne des Wortes. So konnte es passieren, dass ein Kind mitten in der Nacht leise sein Schränkchen öffnete, ein Kleidungsstück herausnahm, an sich presste, ihm ein paar heimliche Tränen anvertraute, es zurücklegte und sich unter Seufzen wieder in seinem Bett verkroch.

Zum Mittagsschlaf waren auch mit Hilfe der Betreuerinnen und Betreuer alle Betten bezogen, so dass sie für eine Stunde benutzt werden konnten. Die meisten Kinder konnten jedoch vor Freude und Aufregung kein Auge zutun, denn heute sollte die fremde Stadt ihnen ein wenig vertrauter gemacht werden.

Einige alte Busse standen zur vereinbarten Zeit vor dem Heim; rasch hatten die Kinder Platz genommen, und sie konnten lostuckern. Die Heimleiterin spielte die Fremdenführerin, wies auf alle wichtigen Gebäude, Straßen, Plätze und Denkmale hin, um dann an der Kremlmauer zum Aussteigen zu ermuntern.

Mit Herzklopfen und etwas innerer Beklemmung stieg das Mädchen aus und schaute sich staunend um. Das Gewirr von Türmen und Türmchen, von Rampen und Portalen, von Kuppeln und Fenstern, von Balkonen und Erkern wirkte auf sie ein, so als sei das alles nicht von Menschenhand gemacht. Und über allem standen Stalin und der rote Stern. Nach einer kurzen Belehrung durch die Leiterin und der Ermahnung, zur Abfahrtszeit absolut pünktlich wieder an den Bussen zu sein, wurde zuerst die größte Moskauer Baustelle besichtigt. Da, wo die Dampfhämmer wummerten, die Baumaschinen bewegt und die Lastwagen be- und entladen wurden, sollte – wie die Leiterin mit Stolz erklärte – eine Untergrundbahn gebaut werden, die in der Welt einmalig und ein Symbol des siegreichen Sozialismus sein würde. Die Kinder staunten, und dieses Staunen wurde weiter diskutiert, bis die ganze Gruppe an einem schwarzen Bauklotz an der Kremlmauer Halt machte und auf eine Menschenschlange traf, die offenbar dieses merkwürdige Gebäude aufsuchen wollte. Ein silbrig glänzender Name an dem dunklen Kubus verriet auch dem im Russischen noch ungeübten Kind, dass hier in diesem Mausoleum die sterblichen Überreste von Wladimir Iljitsch Lenin aufgebahrt wären. Und diesem Gründervater der Sowjetunion sollten nun alle Respekt erweisen, indem sie ihm in Würde gegenüber treten dürften. Die Menschenschlange kam dem Eingang näher, und auch die Kinder, die in Dreierreihen heranrückten, wurden mit jedem Schritt schweigsamer und ernsthafter, bis sie schließlich in dem dunklen Raum standen, der nur ein Lichtzentrum hatte: der aufgebahrte und hell angestrahlte Leichnam des großen Lenin.

Innerlich beklommen marschierte nun im Inneren des Mausoleums ein Kind hinter dem anderen, manche hatten sich auch an den Händen gefasst, so als sei ein Abenteuer zu bestehen, an dem Glaskasten vorbei, und als die Reihe an sie kam, schaute sie mit großen Augen und angehaltenem Atem auf den Toten, hatte sie doch sofort den Eindruck, dass der Mann, der da hinter der Glasscheibe lag, ihrem Großvater zum Verwechseln ähnlich sah: der kahle Schädel, die buschigen Augenbrauen, die gerade, aber breite Nase, der graue Stutzbart, ja, sogar der dunkle Anzug und die weiß gepunktete braune Krawatte erinnerten sie so stark an ihren Großvater, dass sie sich scheu umschaute, so als hätte das nachfolgende Kind eine Ahnung davon, was ihr soeben durch den Kopf gegangen war. Auch wäre ihr, als sie von der Breitseite zum Kopfende weiter gedrängt wurde, beinahe ein: »Auf Wiedersehen, Großvater!« leise über die Lippen gekommen. Die Verwirrung über die Ähnlichkeit hielt noch eine Weile an; ihre Gedanken wanderten zurück und ließen sich nicht verdrängen. Ihr Großvater, der unauffällige Rentner und bibelfeste Presbyter hatte hier einen Doppelgänger, der eine Revolution durchgestanden und die Welt zu verändern sich bemüht hatte. Das war unfassbar und wäre seinem Doppelgänger nie als Lebensziel in den Sinn gekommen. So weit kannte sie ihren Großvater. Dagegen wusste sie von dem hier Liegenden nicht einmal, ob er zu Lebzeiten überhaupt Vater oder Großvater gewesen war. Dieser hier, das hatte sie einmal aus einem Erwachsenengespräch aufgeschnappt, wäre mit der Revolution verheiratet gewesen, worunter sie sich nichts, rein gar nichts, vorstellen konnte. An diese Aussage erinnerte sie sich nun, aber sie fand auch hier vor dem Glaskasten keine Erklärung für diese merkwürdige Ehe.

Wie ein Heiliger lag dieser Lenin hier, hatte die Augen fest geschlossen, so als konzentriere er sich auf die Ewigkeit oder auf den Tag, an dem alle Klassenkämpfe vorüber und der neue Mensch endlich geschaffen sei. Sie holte, als sie dies dachte, noch einmal tief Luft, bewegte sich schnell von der Stelle weg, an welcher ihr dies alles ins Bewusstsein getreten war und schaute, wie zur Ablenkung, auf die Inschrift, die am Kopfende des Glaskastens angebracht war. Doch nur einen Augenblick konnte sie entspannt hinschauen, dann musste sie sich die Augen reiben, um eine zweite Überraschung zu verkraften: Da stand doch tatsächlich in silbrigen Lettern, die auf den schwarzen Granit aufgebracht waren, dass der große Lenin mit ihr zusammen Geburtstag hatte. Sie musste sich etwas an einem Pfeiler des Umgangs abstützen, um nicht in die Knie zu gehen und hier Aufsehen zu erregen, denn wie schmerzlich kam ihr jetzt die Erinnerung an den Tag wieder in den Sinn, als ein brauner Schlägertrupp ihr brutal-blutig ins Bewusstsein gerückt hatte, dass ihr Vater mit dem anderen roten Erzvater des Sozialismus, mit dem großen Karl Marx, Geburtstag hatte. Was war das für eine seltsame Fügung, was war das für ein Spiel des Schicksals, und was sollte das bedeuten? Großmutter hätte vielleicht den lieben Gott ins Spiel gebracht, aber der hatte sich lautlos aus dem Leben ihrer bedrängten Familie zurückgezogen oder war ins himmlische Exil geschickt worden.

»Zufall, purer Zufall«, hatte sie leise vor sich hin gesagt, als sie in der Besucherschlange weiter gedrängt wurde und ein letztes Mal zu dem toten Lenin hinüberschaute. Fast ein wenig trotzig kam er ihr vor, wie er da lag, als wäre er an ihrem Besuch nicht interessiert, auch wenn man am gleichen Tag Geburtstag hatte. Auch hatte er nicht, wie die Toten, die sie in ihren zehn Lebensjahren bisher gesehen hatte, die Hände über dem Leib gefaltet. Kein Myrtensträußlein und kein Palmzweig war zu sehen; nein, nur seine zu Fäusten geballten Hände waren seitwärts am Körper angepresst.

Später beim Gang durch den Kreml war sie mit den Eindrücken im Mausoleum immer noch so beschäftigt, dass sie das Zarenschloss, den Park, die Kathedrale mit ihren Goldkuppeln und die große Einfassungsmauer mit den Kanonennischen nur am Rande wahrzunehmen bereit war. Und noch als sie auf der Rückfahrt im Bus saß, konnte sie mit den anderen Kindern nicht lärmen und lachen, denn die Fäden der Erinnerung und der Sehnsucht, die zwischen ihr und der großen Welt aufgespannt schienen, ließen sie innerlich nicht zur Ruhe kommen.

Nicht nur in dieser Nacht hatte das Heimweh bei ihr angeklopft.

Die Sehnsucht nach Vater und Mutter hatte sich vor allem in den nun folgenden Winternächten gemeldet und sie öfter niedergedrückt, als ihr lieb war.

Wie oft hatte sie dann auch ihren Kinder-Rucksack mit den wenigen Habseligkeiten aufgenestelt, aus dem Bauch ihrer Puppe die abgegriffenen Fotos von Vater und Mutter vorsichtig herausgezogen, sie gestreichelt, als hätte das einen Sinn, und dann ein wenig geweint. Doch wenn sie am Morgen von ihrer Betreuerin nach ihrem Befinden gefragt wurde, hatte sie immer tapfer von einer guten Nacht geredet. Nein, die Nächte waren nicht immer gut, denn die Dinge, die sie vor den Blicken der anderen Heimkinder und der Betreuer in ihrem Rucksack versteckt hatte, hätten Weinkrämpfe beim Wegnehmen auslösen können, die einer »Jungen Pionierin« schlecht zu Gesicht gestanden hätten. Unter einem Bündelchen Unterwäsche, zwei grauen Handtüchern und einem Nachthemd, dem sie entwachsen war, lagen verpackt in einer alten Nummer der »Prawda«, drei Bücher: ihr Lieblingsbuch »Piddl Hundertmark«, ein kleines Französisches Wörterbuch und ein etwas dickeres, das die Erwachsenen im Flüsterton immer das »Braunbuch« genannt hatten, obwohl es gar nicht braun eingebunden war. Um diesen kostbaren Besitz war ein weißes Strickkleidchen gewickelt, das ihr auch schon lange nicht mehr passte, und auf dessen linker Brustseite Großmutter einen Vogel gestickt hatte. »Einen Fischbacher Sperling für meinen lieben Spatz«, hatte sie gesagt und stolz in die Runde gelächelt, damals an ihrem sechsten Geburtstag. –

Und nun verwahrte sie sorgsam das Kinderkleidchen, um sich ab und zu an jene andere Zeit und ein anderes Leben zu erinnern, das längst versunken war. Versunken, aber eher schmerzvoll wiederbelebbar waren dagegen jene Erinnerungen, die sie immer wieder mit den drei verborgenen Büchern in Verbindung bringen musste. Wie hatte damals ihr Herz geklopft, als sie in der französischen Schule von La Roche-sur-Yon zum ersten Mal dieses Wörterbuch aufschlagen durfte. Doch nicht die Wörter waren das Aufregende, sondern der Besitzer, der Klassenkamerad Antoine, der in den folgenden zwei Jahren nicht von ihrer Seite wich. Sogar an die erste Vokabel, die sie im Wörterbuch von Antoine nachschlagen durfte, erinnerte sie sich, hatte sie doch einen Satz über die ausgedehnten Weizenfelder der Umgebung schreiben wollen, die viel prächtiger, üppiger und schöner waren, als diejenigen, die sie im kargen Hunsrück kennengelernt hatte. Aber das Wort für Weizen war ihr nicht eingefallen, obwohl ihr Vater, der Alleswisser, es ihr auf einem Spaziergang nach der Bier- und Lederstadt Kirn mehrfach gesagt hatte. Ganz stolz war sie damals gewesen, als der Vater seinem ältesten Genossen, dem Lederarbeiter, Gärtner, Journalisten und Gewerkschaftler Julius Zerfass beim Kaffeetrinken und Politisieren erklärt hatte, dass seine Achtjährige schon bald so viel Französisch könnte, dass sie ihrem Vater bei seiner illegalen Parteiarbeit im Saarland zur Hand gehen und beim Schmuggeln von Flugblättern und Parteizeitungen den französischen Zöllnern nicht mehr auffallen würde. Wie hatten sie damals gelacht über dieses übertriebene Lob, und es war ein unvergesslicher Nachmittag geworden, als Genosse Zerfass – so durfte sie ihn auch schon nennen – ihr zum Abschied eine dunkelblaue Mädchen-Baskenmütze geschenkt hatte. Schon auf dem Heimweg über die Höhe hatte sie die Mütze tragen dürfen, und in ihrem Lerneifer musste ihr der Vater alle Getreidesorten am Weg auf Französisch nennen, um sie dann so korrekt sie es konnte, nachzusprechen. Zu Hause war sie auch von Mutter gelobt worden und hatte mit der Baskenmütze vor dem Spiegel posiert, aber als sie dann zu den Großeltern gehen wollte, um das prächtige Stück auch dort zu präsentieren, hatte sie Mutter nicht gehen lassen wollen und gesagt, dass dies eine Separatisten-Mütze sei, die man hier möglichst nicht tragen solle. Obwohl sie mit dem Wort Separatisten nichts anfangen konnte und ein wenig verärgert war über das mütterliche Verbot, behielt sie die Mütze auf dem Kopf, als sie die neu gelernten französischen Wörter nun sorgfältig in ihr Heft eintrug, um sie nie mehr zu vergessen. Aber nun, zwei Jahre später, wollte ihr in ihrer neuen, vorläufigen Heimat das Wort für Weizen partout nicht einfallen.

Da hatte der Junge neben ihr flink in seinem Wörterbuch geblättert, auf das gesuchte Wort gedeutet, ihr einen Augenblick in die Augen, dann auf ihr Haar geschaut und sie zum Lachen gebracht. In der Folgezeit, in der das Lachen recht rar geworden war, hatten die beiden trotz allem noch oft Gelegenheit, über die Ähnlichkeit ihrer Haarfarbe mit der des Weizens um La Roche-sur-Yon zu lachen. Lange Spaziergänge durch die Weizenfelder hatte sie mit Antoine gemacht und neben der alten Brücke am Yon die Angel ausgeworfen, aber nie etwas gefangen.

Daran und an den harten Trennungsschnitt, der dann im Spätherbst 1935 nötig wurde, erinnerte sie sich auch heute noch unter Herzklopfen: Der Weizen war geerntet und ihr Haar wohltuend oft gestreichelt worden.

Der Abschied von Antoine, der Schule und La Roche-sur-Yon kam, und das Wörterbuch, das sie beide so oft benutzt hatten, wechselte den Besitzer. Ein wenig beschämt über dieses spontane Geschenk stand sie da und überlegte, womit sie sich revanchieren sollte, griff dann nach der Baskenmütze, zog sie vom Kopf, sodass ihr der Weizen – wie Antoine immer gesagt hatte – bis auf die Schultern herabfiel, und drückte sie dem etwas verblüfft dastehenden Jungen in die Hand. Um sich mit einem kleinen Spaß aus der Verlegenheit zu helfen, setzte Antoine die Mütze rasch auf den Kopf und zog sie bis auf die Ohren herunter. Nun standen sie etwas vom Kopfe ab, und beide mussten ein letztes Mal lachen.

Als das Mädchen das französische Wörterbuch wenige Wochen später in Iwanowo zum ersten Mal wieder aufschlug, fand sie ein Farnblatt und einige getrocknete Mohnblumen an der Stelle eingelegt, an der das Wort für Weizen aufgeführt war. Da waren Antoine, der Sommer und die französischen Weizenfelder wieder ganz nah, obwohl in Iwanowo, nördlich von Moskau, schon der erste Schnee gefallen war.

Auch war der Weizen hier nicht so üppig wie der in La Roche-sur-Yon. Hier gab es einen harten, roten Winterweizen, Kubanka genannt, der sehr kurz im Halm war, fast wie Gerste aussah und aus der fernen Sowjetrepublik Kirgisien stammte.

Das alles erfuhr sie aber erst im nächsten Jahr, als sie schon die Karl Liebknecht-Schule in Moskau besuchte, an welcher der deutsche Biologie-Student Martin Krimkorn aus dem Erzgebirge schon aushilfsweise naturwissenschaftliche Fächer unterrichten durfte. Mit ihm hatte sie sich schon im ersten Jahr angefreundet, konnte er doch so sympathisch an Naturdinge anknüpfend, ihr – wie er sagte – »Helden des Alltags« nahe bringen. So hatte er ihr auch die anrührende Geschichte des amerikanischen Weizen-Fanatikers Mark Alfred Carleton erzählt, der so unendlich tapfer den Rost, jene tückische Weizenkrankheit, bekämpft hatte, indem er zuerst in einem Härtetest den deutschen Kaiserweizen ausprobiert und schließlich den russischen Kubanka den Farmern in den USA anzubauen empfohlen hatte, durch welchen in Weiterzüchtung zunächst die Rettung der Farmen gelang; aber in der darauf folgenden Überproduktion seien die Weizenpreise derart rapide gefallen, dass es sich für die Farmer nicht mehr lohnte, diesen harten, roten Durum-Weizen anzubauen. Die fürchterliche Produktionskrise, die prompt erfolgte, habe man Mark Alfred Carleton brutal angelastet. Er habe sich nach Honduras absetzen müssen, um seinen Gläubigern zu entgehen, habe seine Familie in den USA zurücklassen müssen, und seine geliebte Tochter sei an einer heilbaren Krankheit gestorben, da er für eine Behandlung kein Geld gehabt hätte.

Diese Geschichte trug Martin so enthusiastisch vor, dass er fast jeden Zuhörer von den Schwächen der kapitalistischen Wirtschaft zu überzeugen vermochte. Und mit einem gewissen Stolz konnte er auch diese amerikanische Weizentragödie auf Fehler zurückführen, auf die schon Karl Marx in seinen Schriften hingewiesen hätte. Bei einer anderen Gelegenheit hatte er ihr – enthusiastisch wie er nun einmal war –, wenn er ein Stichwort im Gespräch aufgreifen und etwas Selbsterlebtes anfügen konnte, von seinen Erkenntnissen und Erlebnissen um den roten Erzvater Karl Marx erzählt. Als sie skeptisch die Stirn gerunzelt und gemeint hatte, dass sie seine profunden Erkenntnisse aus dem Werk jenes Philosophen gezogen, sehr wohl für möglich halte, hingegen aber Zweifel hege, ob ihm auch noch reale Erlebnisse mit jenem sozialistischen Denker möglich gewesen sein könnten, da jener doch wohl schon im vorigen Jahrhundert das Zeitliche gesegnet hätte, hatte er ihr mit stolz funkelnden Augen erklärt, dass dieser bärtige Übervater immerzu gegenwärtig sei und bleibe. Ihre fein dosierte Ironie erkennend, hatte er ihr sogar von seiner Pilgerfahrt nach London-Highgate, die er vor zwei Jahren als Auszeichnung für sein erstes Examen mit anderen jungen Pionieren hatte machen dürfen, erzählt, und die ihn beinahe sein Leben gekostet hätte. Da sie solche Geschichten, in denen das große Weltgeschehen für Augenblicke mit dem Leben der kleinen Leute – ihr Vater hatte immer der »kleinen Marschierer« gesagt – verknüpft wurde, sehr mochte, lauschte sie gespannt seinen Ausführungen. Nun erfuhr sie, dass ihr Freund Martin und ein kecker Saarländer aus St. Wendel sich ohne Erlaubnis des Exkursionsleiters von der Gruppe abgesetzt hätten, um im Londoner Stadtteil Highgate das Grab von Karl Marx aufzusuchen. Sie wären also mit der U-Bahn hinausgefahren und hätten auch rasch den Friedhof gefunden. Dort hätten sie jedoch enttäuscht feststellen müssen, dass das Pförtnerhäuschen am Eingang des mit einem hohen Zaun umfriedeten Geländes schon geschlossen war. Sie hätten eine Weile wütend und ratlos vor dem verschlossenen Tor gestanden, als eine Nonne vorbeigekommen wäre und nach dem Grund ihrer Ratlosigkeit gefragt hätte. Als sie ihr gebeichtet hätten, dass sie sich von ihrer Reisegruppe unerlaubt abgesetzt, um hier einen Stein auf das Grabmal von Karl Marx zu legen, sei sie so gerührt gewesen, dass sie sie spontan um das Pförtnerhaus herum in das angrenzende Waldstück geführt hätte, wo sie auf eine undichte Stelle im Zaun gedeutet, ihnen aufmunternd zugezwinkert und mit der Versicherung für das Gelingen ihres Besuchs zu beten, wäre sie verschwunden.

Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.