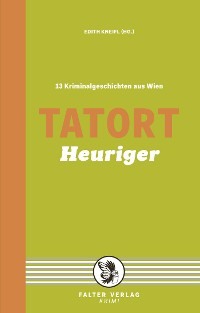

Kitabı oku: «Tatort Heuriger», sayfa 2

Das Schicksal meinte es gut mit ihr. Ein schwerer grippaler Infekt zwang ihn, wenige Tage nachdem er aus dem Krankenhaus entlassen worden war, erneut ins Bett. Er fieberte hoch. Diesmal packte sie die Gelegenheit beim Schopf. Sie wusste, dass sich so bald keine bessere bieten würde. Sie flößte ihm ein Schlafmittel ein, zog die Daunendecke zur Seite und riss das Fenster auf. Die kalte Zugluft würde den Rest besorgen. Er starb vier Tage später an einer Lungenentzündung.

Sie ging die Gräberreihen entlang zum schmiedeeisernen Tor. Die gut gemeinten Angebote, sie zu begleiten, hatte sie erfolgreich abgewehrt. Sie wollte noch ein wenig mit ihm allein sein, hatte sie behauptet und am offenen Grab gewartet, bis die zur Tafel geladenen Gäste vorausgegangen waren.

Die Rolle der trauernden Witwe hatte sie überzeugend gespielt. Sie würde ihn tatsächlich vermissen, ein bisschen zumindest, hatte sie während des Requiems gedacht. Mehr als zwanzig Ehejahre hinterließen Spuren.

Sie atmete durch, war zufrieden, fast ein wenig stolz auf sich. Sie zog das Handy aus der Tasche. Er hatte ihr eine SMS geschickt. Treffen würde sie den Zimmernachbarn ihres Mannes, den sie im Raucherraum des Krankenhauses kennengelernt hatte, erst in ein paar Tagen. Das verlangte der Anstand. Das Gerede im Freundeskreis würde sich sowieso nicht vermeiden lassen.

Sie zog ihre Handschuhe von den Fingern und steckte sie in die Handtasche. Dabei fiel ihr Blick auf den Ehering, den sie immer noch trug. Sie beschloss, dieses Relikt aus ihrem früheren Leben abzustreifen. Am besten gleich.

Sie mühte sich, zog und drehte, doch der Ring wollte einfach nicht von ihrem Finger gleiten. Seife würde helfen, Vaseline oder Öl, zur Not auch das Gleitmittel, das in ihrer Nachttischschublade lag. Sie betrachtete den Ring. Er blitzte in der Sonne, funkelte, als wollte er sich über sie lustig machen. Einen Moment lang meinte sie, das spöttische Lachen ihres Mannes zu hören.

Angespornt von wachsendem Unmut, unternahm sie einen neuen Anlauf, sich der lästigen Fessel an ihr altes Leben zu entledigen. Sie ballte die Finger ein paar Mal zur Faust – sie neigte zu Ödemen –, griff dann mit Daumen und Zeigerfinger zu, ruckte und drehte, schob und zog.

Am Tor stieß sie beinahe mit einer alten Dame zusammen, die sich schwer auf ihren Stock stützte. Sie entschuldigte sich und ließ der alten Frau den Vortritt. Gleich neben dem Komposthaufen war ein Mercedes mit einer schwarzen Nummerntafel geparkt. Die alte Dame schloss die Autotür auf und kletterte umständlich hinter das Lenkrad.

Dass die noch einen Führerschein hat, wunderte sie sich, bevor sie sich abwandte und erneut versuchte, ihren Finger vom Ehering zu befreien. Als er endlich über das Gelenk flutschte, war sie schon nicht mehr darauf gefasst gewesen. Mit einem hellen Pling fiel er auf den Asphalt, kollerte über den Wegrand und blieb schließlich im Schotter vor der mächtigen Platane liegen. Sie fluchte leise.

Der Motor des Mercedes brummte, als sie sich bückte, um den Ring aufzuheben. Er entglitt ihr neuerlich. Wieder glaubte sie, ihren Mann hämisch lachen zu hören. Sie spürte Unmut in sich aufsteigen. In ihrer Zukunft war kein Platz mehr für ihn.

Sie stützte sich mit der Hand an einer Ausbuchtung des Baumstamms ab und ging in die Hocke. Auf die Bewegung, die den Rand ihres Gesichtsfelds streifte, achtete sie nicht. Endlich bekam sie den Ring zu fassen, hob ihn auf und blies den Staub von ihren Fingern. Sie betrachtete ihn triumphierend. »Siehst du«, murmelte sie und dachte dabei an ihren Mann. Er konnte nichts dagegen tun, sich höchstens im Grab umdrehen, dachte sie und seufzte zufrieden.

Nun endlich bemerkte sie aus den Augenwinkeln auch den Schatten. Der Wagen der alten Dame rollte im Retourgang langsam in ihre Richtung. Instinktiv drückte sie sich eng an den Stamm der Platane. Die eben noch verspürte Euphorie wich wachsender Panik. Wie ein von der Schlange hypnotisiertes Kaninchen starrte sie auf die schwarze Nummerntafel. Das Auto näherte sich ihr im Zeitlupentempo. Immer noch kauerte sie unbeweglich neben dem Baum. Die Auspuffgase machten sich mit einem Kratzen in ihrer Kehle bemerkbar. Sie spürte die Vibration, die das dumpfe Brummen des Motors auf ihrer Haut hinterließ. Unfähig, sich zu wehren, erwartete sie das Unausweichliche. Dann kam der Wagen zum Stehen. Das Brummen des Motors erschien ihr mit einem Mal beruhigend. Sie schluchzte auf, konnte ihr Glück kaum fassen. Manchmal war das Leben eben doch gerecht.

Ihre Knie zitterten. Als sie versuchte, sich aufzurichten, versagten ihr die Beine den Dienst. Sie sah das grinsende Gesicht ihres Mannes vor sich. Plötzlich sprang der Mercedes mit einem Satz nach hinten, wie ein Raubtier, das seine Beute anfällt. Als das kalte Blech der Stoßstange ihre Wange berührte, schüttete ihr Körper Endorphine aus. Vom Bersten ihres Schädels, der gegen die Ausbuchtung am Stamm gedrückt wurde, nahm sie nichts mehr wahr.

Die »Stürmischen Tage« sind ein Weinfest in Stammersdorf, sie finden traditionell an einem Wochenende im Oktober statt. www.weinort-stammersdorf.at

Raoul Biltgen ~ Salz

Raoul Biltgen

Raoul Biltgen

Salz

Ein Prosit der Gemütlichkeit

Ein Prosit, ein Prosit der Gemütlichkeit …«

Ruhe.

»Ein Prosit, ein Prohosit …«

Ruuhee.

»… der Gemütlichkeit.«

Klappe halten, still sein, Ruhe bitte jetzt, es reicht.

»Schenkt ein, trinkt aus …«

Oh nein, nicht das auch noch.

»… schenkt ein, trinkt aus.«

Die kennen auch noch die Strophe. Niemand kennt die Strophe. Die kennen sie. Und nach der Strophe kommt was?

»Ein Prosit, ein Prosit …«

Der Refrain.

»… der Gemütlichkeit.«

Und das Problem bei dem Lied ist ja, dass es kein Ende hat. Es geht weiter und weiter und weiter, bis alle unter dem Tisch liegen vor lauter Zuprosten und Einschenken und Austrinken.

»Ein Prosit, ein Prohosit …«

RUUUUUUHEEEEEE.

»… der Gemütlichkeit.«

Sie hören mich nicht.

Natürlich hören sie mich nicht.

Nie hört mich wer.

Nie werde ich gehört.

Ich kann sagen, was ich will, und schreien, so viel ich will, es reagiert einfach niemand. Denn ich werde nicht gehört. Zu viel Salz im Mund, da dringt nichts nach außen. Aber nach innen, in die Ohren, die stopft mir kein Salz der Welt. Ich hätte ja kein Problem damit, wenn ich sie nicht hören würde, dann könnten sie meinetwegen so lange und so laut und so falsch singen, wie sie wollen, wenn ich sie nicht hörte.

Aber ich höre sie.

»Ein Prosit, ein Prosit …«

Immer wieder und wieder und wieder.

»… der Gemütlichkeit.«

Eben, der Gemütlichkeit. Das ist es doch, was ich will, Gemütlichkeit. Ein bisschen Frieden. Nicht, dass sie jetzt mit dem Lied anfangen sollen, nein. Meinen Frieden. Meine Ruhe. Ein wenig Schlaf, wohlverdienten Schlaf.

Wie heißt es doch so schön: Und das ewige Licht leuchte ihm.

Ja, auch, aber das habe ich nicht gemeint, und dieser fromme Wunsch bleibt mir auch verwehrt. Ich dachte an: Er ruhe in Frieden.

Ich ruhe nicht in Frieden.

Ich rege mich auf.

Wie lange das wohl noch so geht?

Was haben wir jetzt eigentlich? Noch Winter? Schon Frühling? Keine Ahnung. Mein Wärmeempfinden war auch schon mal besser. Und sehen tu ich ja nichts. Salz, Salz, Salz, überall nur Salz, man könnte meinen, ich befinde mich in einem Salzbergwerk, so viel Salz ist um mich herum.

Aber wie sollte ich in ein Bergwerk gekommen sein?

Nein, ich befinde mich in einem Fass.

In einem Salzfass.

Nicht in einem dieser Salzfässchen, wie sie auf den Tischen der pipifeinen Restaurants rumstehen, denn da würde ich wohl kaum reinpassen, sondern in einem richtigen Fass. Und was ist noch in dem Fass, außer mir?

Richtig, Salz.

Salz, Salz, Salz.

Wäre ich ein Kumpan von vor zweitausend Jahren, ich wär reich.

Hätte aber auch nichts mehr von meinem Reichtum.

Außer dass ich mich konserviere.

In Salz eingelegt.

Gepökelt.

Heißt pökeln in Salz einlegen?

Ich weiß es nicht.

Ich weiß es nicht mehr.

Dabei wusste ich so was mal. Solche Dinge wusste ich. Ich vergesse in letzter Zeit recht viel, mir schwindet der Verstand, möchte man fast sagen. Plötzlich weiß ich nicht mehr, was der Fachbegriff für »in Salz einlegen« ist. Kommt auch nicht mehr zurück. Was einmal verloren ist, ist weg.

So scheint es.

Wie ich.

Aber wissen Sie, was der Witz ist?

Nein, nicht dass ich Sie anspreche, obwohl Sie mich gar nicht hören können, nein. Dass ich in Salz eingelegt wurde, damit ich mich besser halte. Damit ich nicht verfaule.

Und warum soll ich nicht verfaulen?

Damit ich nicht stinke, so einfach ist das, denn das Fass, in dem ich mich befinde, steht eigentlich ganz idyllisch – kann man nichts sagen, da hätte ich es schlimmer treffen können – als dekorativer Stehtisch im Schatten einer uralten und windschiefen Akazie im Hof eines Wiener Heurigen. Kennen Sie Pötzleinsdorf? Da gibt es einen Heurigen, Pötzleinsdorfer Straße, den Heurigen Pötzleinsdorf, sehr nett, kann man nichts sagen, noch so einer vom alten Schlag, einer, der sich noch nicht dem Massentourismus mit Pseudo-Biedermeier-Nostalgie anbiedert. Und da ja jetzt so langsam die Schanigartensaison starten dürfte, darf ich natürlich nicht stinken in meinem Fass, wo doch direkt daneben der Wein die Kehlen hinuntergeschüttet und die Sonne genossen wird, von der ich wohl kaum was mitbekommen werde, ich sehe sie ja nicht. Ob sich mein Salz dazu erwärmen wird, sich für mich zu erwärmen?

Man weiß es nicht.

Ich weiß es nicht.

Und dann schmettern die Touristen aus Deutschland, ja, genau, die Piefke, ihre Sauflieder in den Himmel, dass einem der Schauder den Rücken hinabläuft.

Nein, das tut es nicht, wie auch, ich habe ja keinen Rücken mehr. Keine Ahnung, wo mein Rücken geblieben ist. Schon seltsam, sein Leben lang ist man ein ganzer Körper, und dann, wenn plötzlich nur mehr der Kopf übrig ist, spricht man von sich doch immer noch als von etwas Ganzem. So, als wäre der Rest nicht wichtig gewesen. Aber vielleicht war der Rest ja auch nicht wichtig. Rücken, wozu? Um Rückenschmerzen zu haben? Und dieses ewige Rumgeeiere, man müsse Rückgrat haben. Nein, muss man nicht. Köpfchen muss man haben, darauf kommt es an. Und ohne Nieren, die Steine ansetzen, oder Leber, die fett wird, oder Herz, das entweder zu schnell oder zu langsam oder gar nicht schlägt, lebt es sich ganz gut. Außer natürlich … Geht es doch ganz gut.

Wenn ich allerdings Hände hätte, die an Armen wären, könnte ich mir das Salz aus dem Mund schaufeln und schreien, die Trunkenbolde da draußen sollten doch endlich ihre Klappe halten. Da freut man sich, dass man nicht in einem dieser unsäglichen Touristenheurigen in Grinzing gelandet ist, und was passiert? Der Geheimtipp aus dem Achtzehnten wird plötzlich entdeckt. Von wem? Von allen. Wahrscheinlich fühlt sich mal wieder einer dieser unaufgefordert fleißigen Reiseführerautoren gemüßigt, den lieben Gästen aus aller Herren Länder die bisher unentdeckten Seiten Wiens aufzuschwatzen. Und schon rennen sie hin, die braven Touristen, denn sie wollen ja immer das Exklusive und wissen dabei nicht, dass es gerade dadurch jede Exklusivität verliert. Und die Einheimischen flüchten. Zum nächsten Geheimtipp, den sie nur unter der Hand weitergeben, bis …

Dabei darf ich nicht meckern, ich bin doch auch kein Einheimischer. Ich wär gern einer, ich würde gerne als ein solcher angesehen werden. Das passiert aber nicht, da mach ich mir nichts vor. Wenn ich besoffen bin, rutsche ich in so eine Art pseudowienerisch. Aber der Wiener erkennt mich als das, was ich bin. Ein Ausländer. Ein Alien. Ein Fremdkörper. Einer, der auf keinen Fall Kenntnis vom neuesten Geheimtipp hätte erlangen dürfen.

Aber nun kann ich mich nicht mehr besaufen. Selbst wenn einer der Betrunkenen draußen eine ganze Flasche Wein über meinem Fass ausleert und der Wein durchsickerte, das Salz würde verhindern, dass auch nur ein Tropfen meinen Gaumen benetzte.

Und dabei bin ich so durstig.

Komisch, dass man als Kopf durstig sein kann, nicht? Da ist ja kein Körper, der noch Flüssigkeit bräuchte. Phantomdurst. So wie die Phantomschmerzen. Mein ganzer Körper schmerzt. Egal, wo er gerade ist. Ich nehme mal an, er ist gerade an vielen verschiedenen Orten, denn wozu sollte man den Kopf abtrennen, wenn man dann den Rest beisammen lässt. Und das ist schon seltsam, nicht zu wissen, wo Arme und Beine geblieben sind. Vielleicht liegt ja mein rechter Fuß im Fass nebenan. Oder aber er treibt gerade die Donau hinunter und landet dann im Meer. Welches Meer ist das nochmal? Das türkische Meer? Es ist mit Sicherheit nicht das türkische Meer, aber es fällt mir jetzt nicht ein, wie dieses Meer heißt, in dem mein Fuß rumplanscht. Und meinem Fuß ist es auch egal, wie es heißt, der hat’s gut, lässt sich von den Fischen und den Krabben anknabbern, bis er nur mehr Knochen ist.

Die Frage aber, die Sie sich jetzt wahrscheinlich stellen, ist, wie ich, respektive mein Kopf, in dieses Fass im Heurigen Pötzleinsdorf gekommen bin.

Die Frage hingegen, die ich mir stelle, ist, wie es möglich ist, dass ich Ihnen diese Frage stelle. Und sei es auch nur hypothetisch, da ich ja weiß, dass Sie mich nicht hören können. Aber irgendeinen Gesprächspartner muss man sich ja suchen, so auf Dauer.

Mit anderen Worten: Ist es wirklich so, dass ein von seinem Körper abgetrennter Kopf noch lustig vor sich hindenken kann?

Und was bedeutet das? Für mich. Und für Gott.

Heißt das, ich werde bis in alle Ewigkeit hier rumliegen und denken und denken und denken? Und genervt sein von grölenden Touristen? In der Hoffnung, dass irgendwann irgendwer auf die Idee kommt, mein Fass, weil es im Weg steht, umzustellen, dann fällt es hin und ich kullere raus. Mein Kopf kullert raus.

Und wenn dem so ist, heißt das, es gibt ein Leben nach dem Tod? Oder ist das, was ich hier tue, nicht das, was man gemeinhin unter Leben versteht? Nein, ist es nicht. Und doch, es wirft ja die Frage auf nach dem Dings, wie heißt das jetzt gleich?, diese besondere Art von Koma, wo man in seinem eigenen Körper gefangen ist, alles mitbekommt, aber niemand sonst bekommt mit, dass man alles mitbekommt. Das ist doch auch Leben, nein? Und alle, die tot sind und von denen noch ein paar Überreste vorhanden sind, befinden sich in diesem Zustand? Das ist ja schrecklich. Die alten Mumien? Seit Tausenden von Jahren denken die so vor sich hin? Und haben nichts davon? Denken die toten alten Ägypter eigentlich dann in Hieroglyphen? Wäre interessant, es gibt ja nicht unbedingt altägyptische Zeichen für alles, was es gibt. Jetzt, meine ich. Was es damals noch nicht gegeben hat. Handys. Heurige. Gacksackerl.

Und ist es dann das, was die Lebenden Hölle nennen?

Oder doch nur Fegefeuer?

Und wenn es eine Hölle gibt, gibt es dann einen Himmel?

Und wie sieht der aus?

Der Himmel ist das endgültige Aufhören. Das Ende von allem. Endlich Ruhe. Endlich Friede. Nichts.

»Jetzt trink mer noch a Flascherl Wein, hollaria ho. Es muss ja nicht das letzte sein, hollaria ho.«

Es hätte mich ja gewundert. RUUUHEEE.

»Jetzt trink mer noch a Flascherl Wein, hollaria ho …«

BIIITTEEE.

»… Es muss ja nicht das letzte sein, hollaria ho.«

Warum hören die nicht auf mich, ich schreie doch weiß Gott laut genug?

Richtig, weil sie mich nicht hören können, weil ich Salz im Mund habe, alles voller Salz, verdammtes Salz, ich hasse Salz, das ist doch nicht gut für den Blutdruck, und auf hunderttausend bin ich eh schon die ganze Zeit, und für die Haut ist das auch nichts, das trocknet sie aus, das weiß man doch.

Wissen Sie, was das Witzige ist? Oder nicht das Witzige, sondern das, was witzig ist, weil es witzig ist, dabei aber gar nicht witzig sein wollte. So was, wo einen das Schicksal in den Arsch tritt. Dafür gibt es ein Wort. Die Dings an dem Ganzen, sagt man. Egal.

Dass der Heinrich die Strafe ja eher symbolisch gemeint hat. Und dabei ist sie ganz konkret. Das Salz. Als er gesagt hat, damit ich für immer und ewig hier sein kann, hat er natürlich nicht gewusst, dass das wirklich so ist jetzt. Ihm ging es nur darum, dass ich hier bin, im Heurigen. Als Strafe. Oder aus Häme, kann auch sein. Und das mit dem Salz hat er wohl aus dem Internet. Ist extra mit mir noch durch die Gegend gefahren, hat bei den Orangen eingebrochen, den Stadtbetrieben, und dort gleich säckeweise Streusalz geklaut, das ja eh nicht gebraucht wurde in diesem nicht stattgefundenen Winter. Damit ich nicht verfaule und stinke. Damit man ihm nicht draufkommt, wenn man mich findet, immer der Spürhundnase nach. Aber im Salz, nein, da könnt ihr euch eure Schnauzen blutig schnüffeln, mich findet ihr nicht. Und ich denke mir, wenn ich verfaule und stinke, wenn sich also mein Kopf nach und nach zersetzt, dann hört das auf.

Aber das tut es nicht.

Und Heinrich weiß auch nicht, wie sehr er mich bestraft, indem er mir meinen Körper weggenommen hat. Nicht, dass ich noch besonders viel damit hätte anfangen können, aber manchmal juckt es dermaßen auf meiner Kopfhaut, dass ich fast verrückt werde. Und dann wieder juckt es mich am Knie. Am Knie, bitteschön, das irgendwo ist, am Kahlenberg oder in einer Jauchegrube oder grad zu einem Fleischlaberl verarbeitet wird mitsamt dem Hintern, der auch juckt wie verrückt, das macht mich krank.

Ich frage mich, ob Heinrich ab und zu vorbeischaut. Hier im Heurigen. Ob er sich vielleicht mit seinem Glas an mein Fass stellt und genüsslich ein, zwei Schlückchen trinkt und sich dann denkt: Ha.

Gehört habe ich ihn noch nicht. Aber es ist ja auch noch früh im Jahr. Nehme ich mal an. Es kann noch so manches kommen. Und es zieht den Täter ja immer an den Tatort zurück, nicht wahr?

Obwohl der Tatort nicht hier ist. Der ist im neunzehnten Bezirk, irgendwo im Wein hat er mich erschlagen.

Dass der so jähzornig sein kann, hätte ich mir nicht gedacht.

Man sollte eben nicht so viel denken.

Vor allem, wenn man auch noch etwas anderes kann.

Aber daran denkt man erst, wenn es zu spät ist, nicht wahr? So ist es ja immer. Und nachher tut es einem leid.

Und wenn man lange vor sich hin siecht, wenn man Zeit hat, sich Gedanken zu machen über all das, was man verpasst hat, als man es noch tun hätte können, da kommt man natürlich auf vieles. Wenn man dann aber bedenkt, dass so in etwa eine Ewigkeit vor einem liegt, während der man sich Vorwürfe machen kann, da hat man plötzlich keine Eile mehr, damit anzufangen. Doch das Böse ist, dass man nicht selber entscheiden kann, wann man damit anfängt. Es passiert einfach. Eines Tages wird man wach und denkt sich: Mist, Gelegenheit verpasst. Allerdings schlafe ich nicht. Also kommt dieser Moment einfach so aus dem Nichts. Ohne Vorwarnung. Zack, da, das Gewissen sagt: Hallo, da bin ich, was ich dir noch sagen wollte … Du warst nicht für deine Oma da.

Wie bitte?

Genau. Oma. Was war denn mit der? Ha? Die hast du alleingelassen.

Was soll denn das jetzt hier?

Ist mir wurscht, was das jetzt hier soll, es ist so, aus, damit musst du jetzt leben.

Oder tot sein.

Sehr witzig.

Geht so.

Aber es stimmt doch, oder etwa nicht?

Ja.

Wo warst du denn?

Wo war ich denn wann?

Als sie siechte, deine Oma.

Ich weiß es nicht.

Hier warst du, beim Heurigen, hast dich besoffen mit dem Wiener Wein.

Das ist reine Spekulation.

Es geht ja auch um das Symbol. Du warst weit weg, nicht bei ihr. Meinst du nicht, sie hätte dich vielleicht ganz gern nochmal gesehen? Ihren Lieblingsenkel?

Ich glaube nicht, dass ich ihr Lieblingsenkel war.

Aber vielleicht warst du es ja doch. Ist auch egal. Ihr Enkel warst du. Und trotzdem warst du nicht da.

Sie hätte es ja eh nicht mehr mitbekommen, sie war dement.

Ach ja? Sagt wer?

Die Ärzte.

Und?

Und was?

Und das glaubst du dann einfach so?

Was?

Dass sie dann nichts mehr mitkriegt von der Welt und wer sie besucht und ihr die Hand hält? Weil das ja dann klar ist, dass man dann nichts mehr mitbekommt. Weil man nur mehr im Nebel ist. Weil man so was ja weiß, nicht?

Worauf willst du hinaus?

Weil auch ein abgetrennter Kopf nichts mitbekommt von laut und falsch singenden Piefke.

Aha.

Genau, aha.

Und hm.

Und noch was.

Was?

Als es angefangen hat.

Was?

Die Demenz.

Was war da?

Da hat sie auf jeden Fall noch was mitgekriegt, da warst du auch nicht da. Da hättest du doch mal vorbeischauen können, Hallo sagen, sie trösten, dass sie nach und nach ihren Verstand verliert, nicht mehr weiß, wo sie ist und wer sie ist und wer du bist.

Eben, wenn sie eh nicht mehr wusste, wer ich bin, wozu also.

Hier geht es nicht um sie, du Tropf, hier geht es um dich, ich bin dein Gewissen, das zu dir spricht, und ich mach dir ein schlechtes. Und das ist erst der Anfang, nur dass du’s weißt.

Na super.

Na servas.

Du gehst?

Ich komm wieder.

Nicht zu bald.

Ja, da fragt man sich schon, was das noch so alles auf Lager hat, das Gewissen, das blöde. Und ich kann mir nicht einmal gegen den Schädel schlagen, um sie loszuwerden, die Stimmen, die ich hör.

Ich höre Stimmen.

Ist das jetzt gut oder schlecht?

Immerhin bin ich dann nicht allein.

Ach so, ich bin’s noch mal, dein Gewissen: Ja, wir können gerne reden, aber ich werde dir auch weiterhin nur Zeug sagen, das du nicht hören willst. Und jetzt: Ade.

Ade?

Na dann.

Stimmt. Ich habe sie alleingelassen und lustig war das sicher nicht und …

Was heißt denn hier allein? Meine Mutter war da und …

Mistviech Gewissen, das weiß echt, wo es einen packen muss.

Was anderes denken, schnell, jetzt.

Das muss komisch sein, wenn da wer zur Tür reinkommt und dich begrüßt, als würde er dich kennen, und du hast keine Ahnung, wer das ist. Vielleicht hast du das Gefühl: Ja, doch, kommt mir irgendwie bekannt vor, aber woher nur …

Aus. Ausausaus.

Hey, Piefke, singt doch nochmal euer lustiges Lied, lenkt ab, das lenkt mich ab.

Nein, jetzt seid ihr natürlich still und leise und gesittet.

Danke auch.

Sing ich eben selber.

Wie geht die Melodie nochmal? Ein Prosit, ein Prosit …

Wie geht die Melodie?

Mist. Weg.

Meine Großmutter hat immer dieses Lied mit der Reblaus gesungen. Das fand ich gut. Das war ein Wienerlied, nicht? Ich glaube schon. Das hat sie mir immer vorgesungen und dann hat sie mit ihren Fingern durch meine Haare gekribbelt. Irgendwas mit einer Reblaus.

Ich will jetzt bitte nicht mehr an meine Oma denken müssen, bitte, danke.

Oder an meinen Tod.

Wo wir gerade dabei sind.

Kann mir gestohlen bleiben, mein Tod, das Thema ist für mich gestorben.

Mein Ableben.

Ableben, naja, mein Dahinnippeln, mein Abkratzen, mein gewaltsames Zu-Tode-Kommen. Mein Erschlagenwerden.

Mit einem Spaten hat er mich in den Rücken geschlagen, Heinrich, in den Rücken, da war das Dings natürlich futsch, das, was durch das Dings geht. Wie heißt denn das jetzt, wo der Rücken in der Mitte zusammenkommt, die Knubbel. Wo da was durchgeht, damit der Fuß weiß, was der Kopf denkt. Wenn er noch angeschlossen ist, der Fuß. War er nicht mehr. Nichts mehr. Verbindungen gekappt.

Er hätte mir ja auch auf den Kopf hauen können, aber nein, in den Rücken. Da habe ich noch röcheln dürfen, wie er sich über mich gebeugt hat und mich angeschaut hat und mich angespuckt hat. Ich wusste gar nicht, dass der so eine feuchte Aussprache hat, der Heinrich, war aber vielleicht auch die Rage. Sonst hätte er wohl auch nicht gleich so fest zugeschlagen mit dem Spaten. Und das war ja dann auch Pech, dass es gerade ein Spaten war, denn er hatte das ja durchaus nicht geplant, mich umzubringen, das war also kein heimtückischer Mord, der Spaten stand da rum, rostig und schwer. Wäre es ein Stück Holz gewesen, ich hätte einen blauen Fleck davongetragen und wir hätten uns versöhnt und würden jetzt zusammen einen Wein trinken. Stattdessen hat er mich verhöhnt und mich, noch halb lebend, zum Auto geschleppt und die Weinstöcke wischten kahl und trocken an mir vorüber.

Das hast du davon, wenn du immer nur raunzt.

Ich raunze nicht, ich klage an.

Wann ich dann tatsächlich gestorben bin, weiß ich gar nicht mal. Das war eher ein fließender Übergang. Irgendwann war halt das Leben vorbei und das Denken ging weiter.

Nur das Absäbeln vom Kopf hat zumindest nicht wehgetan. Nicht körperlich.

Mit der Handsäge.

Da hab ich gewusst, ja, jetzt bist du tot.

Tot und …

Tot.

Wo war ich?

Was bin ich?

Tot.

Und der Tod ist eine Strafe.

Nein, nicht der Tod ist die Strafe, das Salz, das mich Dings, wie heißt das? Frisch hält.

Und dass Heinrich mich angespuckt hat, das auch. Aber mehr innen drin. Seelisch.

Da hast du deinen traditionellen Heurigen.

Ich bin sehr müde.

Und der Streit war ja auch ein harmloser.

Wir haben gestritten, weil …

Weil Heinrich gemeint hat, dass das nicht so ist, wie ich sage. Und ich habe gesagt, dass …

Ja, dass ich auf keinen Fall zu einem Heurigen will, in dem sich die Wiener aufführen wie notgeile Nutten. Und er: … Das weiß ich nicht mehr. Und ich: Aber im Achtzehnten, da gibt es einen netten, zu dem will ich. Und er: Dann müssen wir in die Stadt und rüber und wieder rauf. Und ich: Aber das lohnt sich. Und er: Warst du schon mal da? Und ich: Ich hab davon gelesen. Und er: Ich setz mich jetzt an den nächsten Tisch, der mir über den Weg läuft. Und ich: Aber da sitzen schon die Touristen. Und er: Ich scheiß dir was auf die Touristen. Und ich: Die machen alles kaputt. Und er: Aber die bringen Geld. Und ich: Das brauch ich nicht. Und er: Bist ja selber kein Wiener. Und ich: Bist ja auch selber kein Wiener. Und er: …

Und er hat dann gesagt …

Er hat mir gesagt, dass …

Ich habe mich dann umgedreht und wollte weg, und dann …

Dann gab es einen Rumms und ich lag mit der Nase im kalkigen Boden und konnte mich nicht mehr bewegen.

Nur noch schauen.

Da lag ein kleiner Käfer, der war tot, den hab ich mit meiner Nase beim Hinfallen plattgemacht.

Das ist sehr … traurig.

Es ist enttäuschend, das ist es, enttäuschend, ich wär gern anders gestorben.

Ich hätte ihm ja die Frau wegnehmen können.

Zum Beispiel.

Oder ich hätte was anderes tun können.

Etwas Schlimmes.

Mir fällt jetzt nichts ein.

Und das habe ich ja auch nicht getan.

Das macht mich müde.

Sehr müde.

Dass der so jähzornig ist.

Und so nachtragend.

Mich einlegen in Salz und deponieren beim Heurigen.

Das ist nicht schön von ihm.

Mich juckt’s schon wieder am Kopf.

Wo ist nur meine Hand?

Das Leben ist kein Zuckerschlecken.

Wär ich ein Ägypter, wär ich ein reicher Mann.

»Ein Prosit, ein Prosit der Gemütlichkeit …«

Ruhe.

»Ein Prosit, ein Prohosit …«

Ruuhee.

»… der Gemütlichkeit.«

Klappe halten, still sein, Ruhe bitte jetzt, es reicht.

»Schenkt ein, trinkt aus …«

Oh nein, nicht das auch noch.

»… schenkt ein, trinkt aus.«

Die kennen auch noch die Strophe. Niemand kennt die Strophe. Die kennen sie. Und nach der Strophe kommt was?

»Ein Prosit, ein Prosit …«

Der Refrain.

»… der Gemütlichkeit.«

Und das Problem bei dem Lied ist ja, dass es kein Ende hat. Es geht weiter und weiter und weiter, bis alle unter dem Tisch liegen vor lauter Zuprosten und Einschenken und Austrinken.

»Ein Prosit, ein Prohosit …«

RUUUUUUHEEEEEE.

»… der Gemütlichkeit.«

Sie hören mich nicht.

Natürlich hören sie mich nicht.

Nie hört mich wer.

Nie werde ich gehört.

HEURIGER PÖTZLEINSDORF 1180 Wien, Pötzleinsdorfer Straße 97, www.kulinariumkolar.at