Kitabı oku: «Los años que dejamos atrás», sayfa 2

Prefacio

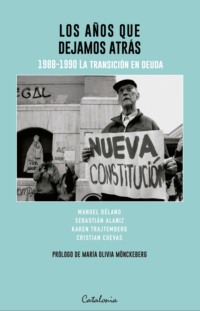

La idea de hacer este libro surgió a comienzos de 2018, a propósito de que se iban a cumplir 30 años del plebiscito del Sí y el No del 5 de octubre de 1988, hecho que cambió la historia del país. Consistía en revisitar los dramáticos sucesos que ese día permitieron a Chile encauzarse hacia la democracia, abrir paso hacia una transición e impedir que el dictador se perpetuara en el poder. En esa fecha comenzó un proceso que bautizamos inicialmente como El amanecer de la democracia, y que después, al calor de los cambios que se gestan en la sociedad, rebautizamos como Los años que dejamos atrás, algo esencial de comprender adecuadamente para explicarnos el presente.

Usamos la metáfora del amanecer porque, desde el comienzo de esta iniciativa, advertíamos que este proceso tuvo luces y sombras, en ocasiones, más de las primeras, y en otras, de las segundas, tal como ocurre en ese cotidiano periodo incierto, en que todavía no predomina del todo la claridad que arroja el sol de la mañana, ni termina de quedar por completo en el pasado la oscuridad de la noche.

La transición fue pactada porque, en la práctica, ya no había otros caminos posibles. La acumulación de fuerzas que lograron las protestas fue insuficiente para cambiar el itinerario previsto en la Constitución; pero a la vez, la represión y las medidas coercitivas no pudieron conseguir que los opositores desistieran de su desafío a la dictadura. La vía insurreccional había sido estratégicamente derrotada años atrás y tampoco podía alterar el escenario. Así, el país llegó a una transición considerada singularísima –siempre, Chile, un laboratorio–, en que el poder saliente conservaba el control de las Fuerzas Armadas y la joven democracia podía influir en ellas, pero no someterlas. Fueron negociaciones, pactos, componendas y acuerdos que se describen en estas páginas, concentradas en los años iniciales de este proceso, entre 1988 y 1990.

Como a todos los chilenos, inclusive a quienes salieron a protestar, el estallido social de octubre de 2019 nos sorprendió a los autores y forzó a atrasar este libro, que debió estar publicado en el primer trimestre de 2020. Advertimos en las multitudes que llenaron plazas y avenidas de todo el país una convicción y determinación a cambiar la arquitectura institucional y las reglas del juego heredadas hace 30 años, como la que tenían quienes se movilizaron para el plebiscito de 1988. La pandemia, con su secuela trágica de decenas de miles de víctimas en el país y más de 1,4 millones de contagiados –al escribir estas líneas– puso en un compás de espera los capítulos. El plebiscito del 25 de octubre de 2020, con el aplastante casi 80% que se pronunció por cambiar la Constitución de 1980 mediante una asamblea constituyente íntegramente electa por votación popular y el triunfo de las voces por los cambios en la elección de constituyentes en mayo de 2021 ratificaron que la postergación fue correcta.

Tras lo sucedido, era necesario revisar lo escrito, tanto por rigor intelectual, como porque millones de personas habían puesto en jaque los avances logrados en las tres décadas de democracia que cumplió el país desde el fin de la dictadura. No solo había cambiado la voluntad popular: la medida de lo posible se había desplazado, y junto con ella, también la reflexión de nuestros entrevistados.

Con esos cambios culminamos el libro en junio de 2021. Finalmente, el texto quedó estructurado en seis capítulos y un post scriptum. En el primer apartado abordamos los resultados de la elección presidencial y parlamentaria de diciembre de 1989 y cómo esta influyó en la organización del gobierno de Patricio Aylwin, mientras la dictadura preparaba la entrega del Ejecutivo y tomaba medidas para su repliegue. El segundo, examina los primeros días del gobierno democrático, la épica que inicialmente lo rodea y el paso a una retaguardia fortificada del régimen saliente. El tercer capítulo retrocede al relato de la épica del plebiscito de 1988, diseñado para que fuese de mera continuidad y ratificación de la dictadura, y que la movilización de los chilenos con la victoria del No lo transforma en el comienzo de la transición a la democracia. A continuación, se describe la negociación de las reformas a la Constitución de 1980, concretadas en el olvidado plebiscito de 1989, que forjó el marco institucional que las movilizaciones desbordaron 30 años después. El quinto capítulo relata la primera campaña presidencial que los chilenos tenían desde 1970, y en que el centro y la izquierda se presentaron unidos para asegurar que el dictador dejara el poder Ejecutivo. En el sexto apartado, se presentan episodios de la transición en la cultura y la prensa, que marcaron los colores del amanecer, sin un destape todavía. El Post scriptum fue escrito después del plebiscito de 2020: quisimos en esas páginas reflejar cómo se habían modificado –o no– los juicios de algunos de los principales entrevistados, tras el estallido social y la voz de las urnas de 2020 y 2021.

Este libro narra los procesos clave de la transición y procura reflejar a sus protagonistas, en las circunstancias en que debieron tomar las decisiones, con lo que creían estaba en juego. Es una visión periodística, no sociológica. Y como tal, debe un indispensable tributo a muchos que hicieron posible estas páginas.

Vaya, en primer lugar, nuestro agradecimiento a la decana de la Escuela de Periodismo y Comunicaciones de la Universidad Adolfo Ibáñez, Magdalena Browne, por su paciencia para esperarnos, por creer en los autores y en el proyecto que lo inspiró. El agradecimiento es también extensivo a su antecesora, la decana Marily Lüders, que dio el impulso inicial a esta investigación.

En seguida, agradecemos a todos los entrevistados, más de medio centenar de protagonistas de todos los sectores y en distintas esferas del periodo investigado, por concedernos horas de su tiempo y confiar en que seríamos justos y precisos con lo que nos contaron. A varios, los entrevistamos en hasta dos y tres oportunidades, en extensas conversaciones, chequeando datos, exprimiendo sus interpretaciones –y su memoria–, conociendo sus reflexiones, leyendo los textos que escribieron en la época estudiada y sus revisiones posteriores del período. Sin su colaboración, este libro no habría sido posible. La gran mayoría de las citas que aparecen en el texto sin sus respectivas referencias fueron tomadas de las entrevistas que les realizamos.

Queremos hacer extensivo nuestro agradecimiento a todos los periodistas y autores que nos precedieron informando sobre el periodo 1988-1990. Revisamos exhaustivamente sus trabajos, que contribuyeron a esclarecer aspectos oscuros, a proporcionar y ponderar algunos, a precisar y corroborar otros. Una vez más, el periodismo refleja que una de sus nobles misiones es la de contribuir a registrar la historia del presente.

Expresamos también nuestro reconocimiento a la colega Premio Nacional de Periodismo María Olivia Mönckeberg, talentosa, fecunda y exhaustiva investigadora, maestra de generaciones de periodistas, por prologar este libro, aportando el valor agregado de su pluma.

Agradecemos a Arturo Infante, director gerente de Editorial Catalonia, que nos alentó y después nos instó a terminar, y tras su lectura de los originales, por los inmerecidos conceptos que dedicó a este trabajo. Sobre todo, por considerar que es importante que esta obra se conozca.

Igualmente queremos reconocer la lectura previa que hicieron de estas páginas tres colegas periodistas de enorme y reconocida trayectoria, Ignacio González Camus, Óscar Sepúlveda y Libio Pérez, todos los cuales reportearon y escribieron en el período que abarca este libro. Sus juicios, consejos, palabras de aliento y antecedentes que nos proporcionaron fueron muy valiosos, sin que por ello sean responsables en ningún aspecto de estas páginas.

El apoyo de nuestros ayudantes fue fundamental en distintas actividades de reporteo. Sin Sophia Marabolí, Jean Philippe Laude, Felipe Soto y Alejandra Jara esta investigación no habría llegado a su fin.

Por último, queremos agradecer la infinita paciencia que tuvieron nuestras respectivas familias, a las que hicimos lo posible por no sacrificar, mientras investigamos y redactamos este libro. Sin su permanente y desinteresado amor y cariño, no habríamos jamás terminado la obra.

Los autores

Junio 2021

Capítulo I LUCES Y SOMBRAS EN LA ALBORADA DEMOCRÁTICA

Muchos dirigentes de la Concertación de Partidos por la Democracia despertaron con satisfacción y también inquietud al día siguiente de la elección que el 14 de diciembre de 1989 dejó a Patricio Aylwin Azócar como presidente electo de Chile, la primera en 20 años, desde 1970, cuando había triunfado Salvador Allende.

La coalición opositora se impuso con mayoría absoluta en primera vuelta sobre una derecha dividida en dos candidatos –el exministro de Hacienda Hernán Büchi, que representaba la continuidad de la dictadura, y la opción populista del empresario Francisco Javier Errázuriz– pero con resultados apenas por sobre los del No a Augusto Pinochet en el plebiscito del 5 de octubre de 1988. Aylwin alcanzó 55,1%, con una ventaja sobre el segundo, Büchi, de 25,7 puntos porcentuales; mientras que el No había conseguido un año antes el 55,9% en el plebiscito de 1988.

Los dirigentes opositores estaban satisfechos, pero no había euforia entre ellos. A pesar de sus esfuerzos, la campaña no les permitió superar la marca del plebiscito. No se había producido una avalancha de votos por el candidato de la Concertación ni tampoco el fenómeno de “asegurar el voto”, en que las personas se pronuncian por quien creen ganará.

En tres meses más iba a terminar la dictadura. Pero no se iba con una derrota aplastante. Dejaba tras de sí a una derecha más fuerte que en el pasado y enormes resguardos institucionales.

Las urnas dieron otras señales. Si se sumaba la votación de Büchi y Errázuriz, la derecha salía fortalecida después de casi 17 años como base de apoyo y parte integrante de una dictadura. Terminaba el proceso con un mayor porcentaje de votos (44,8%) que en 1958, cuando triunfó el presidente Jorge Alessandri (31,5%). Visto así, el de 1989 era el mejor resultado electoral de la derecha en su historia.

Aylwin logró 117.000 votos menos que el No a Pinochet –en la presidencial votaron menos personas que en el plebiscito de 1988, el cual ostenta el récord de participación electoral–, a pesar de la división de sus adversarios.

Además, inesperadamente se habían perdido en las urnas dos de los máximos dirigentes del Comando del No que disputaron un escaño senatorial: Ricardo Lagos, en Santiago poniente, y Luis Maira en la circunscripción costa de la región del Biobío.

Lagos, el presidente del Partido por la Democracia (PPD), el mismo que saltó a la fama al encarar por televisión al dictador durante la campaña del No, apuntándolo con su dedo índice, fue derrotado en 1989 por el sistema binominal.

Su compañero de lista, el presidente de la Democracia Cristiana (DC), Andrés Zaldívar, obtuvo 8.506 votos más que Lagos, en una circunscripción en la que votaron 1.305.000 personas. El estrecho triunfo de Zaldívar sobre Lagos lo aseguró para el Senado.

Como duplicar a los adversarios era casi imposible, el sistema electoral binominal, que debutó en esos comicios, conseguía que la verdadera competencia ocurriera entre los compañeros de lista.

La suma de los votos de ambos opositores, Lagos y Zaldívar, fue insuficiente para duplicar al binomio que presentaron los partidos oficialistas, la Unión Demócrata Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN): Jaime Guzmán y Miguel Otero, respectivamente.

En rigor, Guzmán podría haber obtenido menos votos de los que logró e igualmente ser electo senador. Se produjo un resultado difícil de explicar a los observadores extranjeros, en que la ingeniería electoral pinochetista burlaba las matemáticas: a Lagos, que tuvo 399.721 votos (30,6%), lo dejaba fuera del Senado el padre de la Constitución de 1980, Guzmán, con solo 224.396 votos (17,1%).

A pesar de ganar a Guzmán por 175.325 votos, Lagos no llegó a la Cámara Alta. A Lagos y Zaldívar les faltaron exactamente 40.556 votos para duplicar a sus contendores.

Solo un 3,1%.

Una pequeña colectividad, con un nombre propicio a confusiones entre votantes que completaban 17 años sin elecciones parlamentarias, el Partido Liberal-Socialista Chileno, presentó dos candidatos (Sergio Santander y Rodrigo Miranda), que reunieron sobre 73.000 votos. Más de los que le faltaron al binomio Lagos-Zaldívar. El papel de Santander y Miranda en esa elección sirvió como el que muchos creen cumplió el cura de Catapilco en 19581.

La derrota de Luis Maira fue diferente. Perdió en la senatorial de la octava costa por la falta de unidad de la oposición.

Arturo Frei Bolívar, de la DC, que resultó electo senador, no compitió en lista común con Maira, del Partido Amplio de Izquierda Socialista (PAIS), una colectividad instrumental que reunió a la izquierda más allá de la Concertación.

De haberse presentado Frei Bolívar y Maira en una lista común, con los mismos votos que lograron por separado habrían derrotado al sistema binominal en esa circunscripción y más que duplicado a sus contendores de la UDI y RN: Eugenio Cantuarias, electo senador, y Renato Gazmuri, respectivamente.

La de Maira era una derrota menos emblemática que la de Lagos, pero también dolorosa para los opositores de izquierda.

“Para haber salido”, reflexiona Maira, “necesitaba al sector progresista de la DC”, en una región donde este partido era muy fuerte. Pero estos votos se volcaron con Frei Bolívar2.

Patricio Aylwin aseguró una holgada mayoría en la Cámara de Diputados, pero quedó en minoría en el Senado, por el peso de los designados y no por los votos: de los 38 senadores que elegían los votantes, la Concertación se quedó con 22 y la derecha 16.

Pero de los 47 senadores de la Cámara Alta, un total de nueve, equivalentes al 19,1%, casi uno de cada cinco, fueron designados. Algunos de ellos, muy influyentes en la derecha, como el dos veces ministro del Interior de la dictadura, el abogado Sergio Fernández.

La Concertación iba a quedarse con 22 senadores y la derecha, a pesar de perder la elección, tendría 25. El peso de los designados dejaba a la minoría en las urnas como mayoría en la Cámara Alta.

Los perdedores se quedaban con el mango de la sartén en el Senado. El escenario no permitía la euforia ni un carnaval de celebración. En un artículo en revista Qué Pasa, de derecha, escribieron: “Andamos como los mayordomos en los campos, con las llaves de la transición”, recuerda Lagos en sus memorias.

Salvo, nada menos, porque terminaban casi 16 años y medio de dictadura.

Desde el día siguiente de la elección de Aylwin las fuerzas políticas que lo apoyaron entendieron que no habría fuerzas propias en el Congreso Nacional para cambiar la Constitución de 1980.

Para hacerlo, requerirían a una parte de la derecha.

La alegría llegó.

Pero no era tanta.

Donde sí se respiraba un aire muy optimista por los nuevos tiempos que se aproximaban era en la DC. Uno de los suyos volvería a la Presidencia de la República en marzo de 1990, lo que no ocurría desde septiembre de 1964, cuando asumió Eduardo Frei Montalva.

La Democracia Cristiana terminaba la dictadura como el mayor partido político del país, y el más numeroso de la coalición que iba a gobernar: de sus 15 candidatos a senadores eligió 13 y de los 45 candidatos a diputados, 38. Sus votos eran el 25,9% del total.

La ventaja de que el candidato presidencial fuera de sus filas se expresó en las votaciones parlamentarias. Uno de cada cuatro chilenos votó en esos comicios por el centro político.

El costo electoral de los 17 años de dictadura lo absorbía la izquierda. Los comunistas no pudieron participar con sus emblemas partidarios en la elección de 1989. Los socialistas todavía no estaban unificados de la división que tuvieron después del golpe de 1973, aunque se aprestaban a hacerlo pocos días después de la elección.

La izquierda estaba dividida entre los partidos que estaban dentro de la Concertación y quienes se encontraban fuera de este conglomerado. Incluso si sumaban todos sus votos para la elección de diputados en ambas listas, más los sufragios de aquellos partidos inexistentes en 1973 –como el PPD, Partido Humanista y Verdes– e incluso de algunos independientes, representaban casi el 28% de los votantes. En la última elección de diputados en democracia, en marzo de 1973, la Unidad Popular y la Unión Socialista Popular (Usopo) alcanzaron el 44,5% de la votación.

Electoralmente, el retroceso de la izquierda después de 17 años de dictadura era del 16,5%.

A lo anterior, la izquierda debía agregar la debilidad de sus partidos y de las organizaciones en que influía después de los miles de víctimas y exiliados por la dictadura, muchos de ellos cuadros y dirigentes, los medios de comunicación requisados en 1973 y la influencia de años de neoliberalismo. Además, la caída del Muro de Berlín en noviembre de 1989 había abierto un nuevo escenario internacional, que en la práctica se tradujo en que este sector político perdió parte importante de su “retaguardia” y el apoyo externo que le ayudó a sobrevivir en dictadura.

Maira rememora que, en 1989, en la octava región, conocida como la “zona roja” de Chile antes del golpe, al finalizar la dictadura quedaba muy poco de la organización que tuvo ahí la izquierda. “Fue una carnicería. Nos habían matado a todos nuestros dirigentes, nos habían desaparecido todos los dirigentes de Huachipato. En lo que era considerado el cinturón rojo de Concepción de los años de Allende fue donde hubo más muertos”, recuerda.

Si bien persistían los tres tercios en que tradicionalmente se dividió el electorado chileno en la segunda mitad del siglo XX, la derecha aseguraba una representación del 40% en la Cámara Baja, gracias al sistema binominal, pues reunía solo el 34% de los votos. De los tres tercios, el de la derecha era el mayor en 1989.

Dentro de la derecha, RN más que doblaba a la UDI y era el partido más fuerte al terminar la dictadura.

Los líderes de RN advirtieron que la presidencia del Senado estaba a su alcance. Si llegaban a un acuerdo con los senadores designados, podrían quedarse con la testera de la Cámara Alta.

–Nos parecía un objetivo político razonable –plantea Andrés Allamand, entonces presidente de RN–. Siempre me imaginaba que en esa foto histórica de la testera era importante que hubiese alguien que hubiera participado desde nuestro punto de vista en la transición. Yo pensaba que la persona que tenía mejores atributos para serlo era [Sergio Onofre] Jarpa. Empujé mucho esa fórmula, que demostraba que nosotros también habíamos sido parte muy importante de la transición.

Una semana después de triunfar en la elección, Aylwin fue a visitar a Pinochet en el Palacio Presidencial de La Moneda el 21 de diciembre de 1989, por primera vez en dictadura.

Dos días antes, lo había visitado en su domicilio el ministro del Interior, Carlos Cáceres y su jefe de gabinete, Gonzalo García, con una carta de Pinochet felicitándolo por el triunfo e invitándolo a La Moneda para conversar sobre el cambio de mando.

Aylwin aceptó, a pesar de que la tradición republicana era a la inversa: el presidente en ejercicio visitaba al presidente electo. Era un momento simbólico, especial, tanto para el gobierno entrante como para el saliente.

Los opositores lo sentían como una ratificación del reconocimiento del triunfo del presidente electo. De que no habría jugadas en los descuentos para impedir que Aylwin asumiera. La reunión les servía cual señal de tranquilidad y confianza para todos sus votantes.

Para La Moneda era también importante el encuentro con el futuro presidente. La reunión del gobernante saliente y el entrante era una tradición de la democracia, a la que Pinochet quería sumarse, sin pudor.

La derrota de Büchi no había constituido una sorpresa en La Moneda. Era esperada, aunque por menos diferencia. El escenario para la reunión fue preparado con antelación y cuidadosamente.

Toda la prensa pudo asistir al encuentro de Aylwin y Pinochet.

También se prepararon en la Concertación. Uno de los problemas que preocupaba a los dirigentes de la coalición era la forma facial de expresarse de Aylwin, que a veces generaba percepciones equivocadas en quienes lo veían en televisión o en fotos. Ante los problemas y tensiones, el presidente electo tendía a sonreír en forma algo nerviosa, quizá con cierta ansiedad, en ocasiones de manera sarcástica e inclusive irónica. Pero sonreía, y eso era visto como un gesto de cordialidad.

Los caricaturistas se solazaban dibujando a menudo un Aylwin sonriente ante cualquier tipo de mensaje que recibiera. Los humoristas se deleitaban imitando su sonrisa y voz de púlpito. Lo que solo sus conocidos comprendían era que su sonrisa no siempre significaba aceptación, simpatía o aquiescencia con el interlocutor.

Enrique Krauss recuerda que el tema inquietaba a Enrique Correa, el futuro ministro secretario general de Gobierno.

Las futuras autoridades no podían evitar que Aylwin saludara a Pinochet, dado que ambos se iban a reunir. Pero los opositores no querían la imagen de un Aylwin sonriente junto al dictador, tomados de la mano. Ellos creían que Pinochet iba a tratar de hacerlo sonreír porque esa imagen quedaría registrada en la historia. Tal como antes, con astucia, Pinochet había logrado en 1987 la foto con el Papa Juan Pablo II saludando desde un balcón de La Moneda a una multitud, como se narra en el capítulo VI.

Los consejos de los cercanos a Aylwin fueron claros: el saludo debía ser distante, lejano, algo adusto y cortés. Lo cortés no quita lo valiente, creían. Le pedían que no pareciera el reencuentro de dos amigos que se veían después de un tiempo, porque no lo eran. Apenas se conocían en persona. Tampoco debía parecer como un civil subordinado al general.

Preocupaba la imagen.

Como tenían escolta de un radiopatrulla, Aylwin y Krauss llegaron con anticipación a la reunión. “No podíamos entrar antes, porque era feo”, recuerda Krauss. “Aylwin me preguntó: ¿Qué hacemos?”. El futuro ministro del Interior, conocido como un bromista empedernido, una de esas personas ocurrentes que, en cualquier circunstancia, incluso las más solemnes, son capaces de una salida inesperada, respondió: “Podemos ir al zoológico”. “A don Patricio no le pareció”, dice y ríe. Dieron una vuelta y llegaron con puntualidad a La Moneda.

Unas mil personas con carteles de Aylwin y banderas chilenas lo vitorearon cuando arribó a La Moneda: “¡Dale duro, dale duro!”. Cuando los funcionarios de La Moneda se asomaron a mirar la escena desde los balcones, los manifestantes les gritaban: “¡Chao, chao!”.

En la puerta del Palacio los recibió el jefe de la casa militar, coronel Sergio Moreno y su ayudante, el capitán Alfredo Repenning. Moreno subió con Aylwin al salón amarillo. Pinochet, que lo esperaba con uniforme militar en la sala de audiencias acompañado por su jefe de prensa, el periodista Andrés Saiz, había instruido poco antes a los reporteros gráficos: “Yo me voy a quedar aquí, y el señor Aylwin va a entrar por esa puerta y vendrá a saludarme”.

El saludo de ambos fue formal. Sin solemnidad. El presidente electo mantuvo la distancia y permaneció serio, mientras Pinochet lo miraba. “¿Cómo está señor Aylwin ?”, le dijo el general, mientras tardaba en soltar la mano del presidente electo, como si quisiera forzar una sonrisa.

Más que un ritual fue un duelo de gestos.

Durante los 55 minutos de reunión, en la que estuvieron presentes Cáceres y Krauss, además de Ballerino, resolvieron establecer una coordinación para el traspaso del poder en tres ministerios. En Interior, Cáceres y Krauss; en Hacienda, el ministro Martín Costabal y Alejandro Foxley, quien iba a ocupar este cargo; en la Presidencia, el ministro, general Jorge Ballerino y Edgardo Boeninger.

Primero abordaron la fecha en la que asumiría Aylwin . El nuevo gobernante no quería recibir de manos del dictador la banda presidencial. Su deseo tenía una sólida base legal. Como la Constitución establecía que el nuevo presidente asumiría 90 días después de su elección, no le correspondía asumir el 11 de marzo de 1990, sino tres días después, el 14 de marzo. También según la Constitución, Pinochet debía dejar la presidencia el 11 de marzo. Si la ceremonia era en la fecha que querían Aylwin y la Concertación, el nuevo primer mandatario no recibiría la banda presidencial de Pinochet. El gobierno quería hacer el traspaso el 11 de marzo por el símbolo que significaba el capitán general entregando la presidencia a su sucesor electo en las urnas.

Acordaron dejar la resolución de esta disputa en manos del Tribunal Constitucional.

También Aylwin planteó reparos sobre la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas. Resolvieron que le haría llegar por escrito al gobierno sus objeciones, para buscar acuerdos.

Además, criticó el nombramiento de senadores designados que hicieron el Consejo de Seguridad Nacional y Pinochet. Cáceres replicó que en el acuerdo de las reformas de 1989 se había establecido un aumento del número de senadores electos a cambio de que se mantuvieran los senadores designados. La dúplica de Aylwin fue que el nombramiento de designados habría correspondido hacerlo una vez que funcionara el Congreso, después que él asumiera. Esto implicaba que el nuevo presidente podría nombrar senadores designados e influir en el nombramiento de otros.

El tema quedó sin resolver.

Finalmente, en lenguaje jurídico, pero claro, Aylwin le planteó a Pinochet que quería gobernar con apego a la Constitución y que quería tener las mejores relaciones con las Fuerzas Armadas. En ese espíritu, agregó, tenía clara la facultad de Pinochet de decidir si permanecía o no en su cargo de jefe del Ejército después de dejar la presidencia.

–Creí mi deber hacerle presente –explicó después Aylwin en una conferencia de prensa– que creía preferible para el país que él no hiciera uso de esa facultad.

Era una forma muy diplomática de pedirle que no siguiera al mando del Ejército en democracia.

“Don Patricio entró al área chica”, recuerda Krauss. La respuesta del dictador fue tranquila. Estaba preparado para esa petición. Aylwin no lo sorprendió. Pinochet replicó:

–La mayor garantía de lealtad del Ejército al respeto a la Constitución y a las futuras autoridades es mi propia permanencia en la jefatura de la institución3.

Pinochet quería seguir al mando del Ejército.

Hoy, 30 años después, Krauss cree que Pinochet tuvo entonces razón: “Él era el muro de contención de cualquier ambición que viniera después”.

Al término de la reunión, Aylwin la calificó como “seria, recíprocamente muy respetuosa”, mientras Cáceres también la valoró positivamente: “Grata y fluida”, en un ambiente de “extrema cordialidad”, dijo.

El año 1989 terminó con la reunificación del Partido Socialista, que puso fin a la fractura interna que significó el golpe militar y la derrota de la Unidad Popular para el que hasta 1973 era el mayor partido de la izquierda chilena. Sus dos sectores, los almeydistas y los renovados, que después de polemizar durante la década de los ochenta habían convergido y se reencontraron para apoyar el No a Pinochet, resolvieron el 29 de diciembre de 1989 coexistir bajo la bandera de la colectividad que habían fundado en 1933 Marmaduque Grove, Óscar Schnake, Eugenio Matte y Eugenio González, al calor del influjo de la efímera República Socialista que gobernó Chile en 1932 en medio del caos económico y político post Gran Depresión, acogiendo a amplios sectores de la izquierda no comunista.

Las luchas intestinas y fraccionales que habían caracterizado al PS en toda su historia eclosionaron con vigor después del bombardeo de La Moneda. Con buena parte de sus dirigentes asesinados, encarcelados, asilados o en la clandestinidad, el partido se fracturó entre la dirección interna y la externa, con análisis diferentes sobre las causas de la derrota y estrategias distintas sobre cómo luchar contra la dictadura y qué alianzas establecer. La detención, tortura y desaparición de sus principales dirigentes clandestinos durante los años setenta por parte de los aparatos represivos, en especial de la DINA, por un lado, y la influencia del socialismo y socialdemocracia europeas, contribuyeron a ahondar las distancias internas.

Pero el escenario era otro después del triunfo del No y de la victoria opositora en las elecciones presidencial y parlamentaria de 1989. Aunque habían comenzado antes, los pasos concretos hacia la unidad los dieron con un intercambio de cartas Clodomiro Almeyda y Jorge Arrate, que encabezaban el PS Almeyda y el PS renovado, respectivamente. Los unía el anhelo histórico de la reconstrucción del partido de Allende, pero con perspectivas de poder, ahora que se iba a reiniciar la democracia. Tras la ceremonia en el hotel Tupahue, Almeyda quedo encabezando el PS y Arrate como el secretario general. Al año siguiente hubo un congreso de unidad.

A la unificación se sumaron los dos Mapu. El Movimiento de Acción Popular Unitaria (Mapu) era una escisión de la DC que, en 1969, desencantada con las insuficiencias de la “revolución en libertad” del gobierno de Eduardo Frei Montalva, se sumó a la Unidad Popular. Durante el gobierno de Allende se dividieron en dos partidos, el Mapu Obrero Campesino (MOC), que encabezó Jaime Gazmuri, de tendencia más de centro, y el Mapu que conservó el nombre, cuyo secretario general fue Óscar Guillermo Garretón, situado más a la izquierda.

Las vertientes socialistas que se unificaron no tenían el mismo peso. Los almeydistas eran la mayor parte de las bases socialistas, tenían el acervo de la tradición y los símbolos partidarios, mientras que los renovados predominaban entre los intelectuales y los cuadros dirigentes. Sin embargo, en las elecciones para el estreno del Congreso en 1990, los renovados a través del PPD, al ir en la lista de la Concertación, habían triplicado a los almeydistas, que fueron con el PC en el partido PAIS. El sector de Arrate requería recuperar a sus militantes que eran la mayor parte de las filas del naciente Partido por la Democracia (PPD), de carácter instrumental.