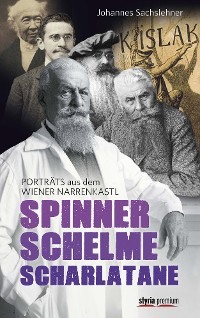

Kitabı oku: «Spinner. Schelme. Scharlatane»

Johannes Sachslehner

PORTRÄTS aus dem

WIENER NARRENKASTL

ISBN 978-3-990-040438-6

Wien – Graz – Klagenfurt

© 2016 by Styria Premium in der

Verlagsgruppe Styria GmbH & Co KG

Alle Rechte vorbehalten

Bücher aus der Verlagsgruppe Styria gibt es in jeder Buchhandlung und im Online-Shop

Covergestaltung: Bruno Wegscheider

Produktion und Gestaltung: Alfred Hoffmann

Reproduktion und Bildbearbeitung: Pixelstorm, Wien

E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH 2017

INHALT

Cover

Titel

Impressum

Fast a jeder Wiener is a klaner Spinner

Der Goldmacher · Der Mann, der sich Sehfeld nannte

Der Handaufleger · Franz Joseph Graf von Thun

Der Narrendattel · Johann Lochner

Der geniale Illusionist · Johann Nepomuk Mälzel

Der Selbstverewiger · Joseph Michael Kyselak

Der Zauberer vom Cobenzl · Carl Ludwig von Reichenbach

Der Wuotanspriester · Guido von List

Der Eisnarr · Hanns Hörbiger

Der Verjünger · Eugen Steinach

Der Arioheroiker · Jörg Lanz von Liebenfels

Der verirrte Philosoph · Otto Weininger

Der politische Traumwandler · Peter Waller

Quellen- und Literaturverzeichnis

Bildnachweis

FAST A

JEDER WIENER

IS A KLANER

SPINNER

Die Menschen sind so notwendig verrückt, dass nicht verrückt sein nur hieße, verrückt sein nach einer anderen Art von Verrücktheit.

Blaise Pascal, Gedanken

Stultorum infinitus est numerus ·

Die Narren seynd ohne Zahl und ohne Ziel

Abraham a Sancta Clara,

Hundert Ausbündige Narren

Fast a jeder Wiener is a klaner Spinner“, sang einst der Wiener Liedermacher Hans Lang und das Publikum pflichtete ihm gerne bei – ja, die Wiener galten und gelten als etwas „ver-rückt“. Gleich hundert „ausbündige Narren“ wollte Abraham a Sancta Clara unter seinen Zeitgenossen erkennen: vom „Astrologischen Narren“ bis zum „Weiber-Narren“, vom „Bücher-Narren“ bis zum „Zauberey-Narren“. Ganz Wien war dem wortgewaltigen Barfußprediger und eifrigen „Narrengeißler“ (Ulrich Holbein) ein „Narrennest“ und ein „Karrn voller Narrn“ – „Wer die Welt nennt ein Narren-Häusel, der nennt sie recht“, war sein beliebter Spruch.

Die Wiener selbst bewiesen eine gewisse Neigung für das Närrische: Man schätzte die komischen Käuze, seltsamen Originale und schnurrigen Zeitgenossen, sie gehörten irgendwie dazu, boten willkommenen Stoff zur Belustigung, aber auch zu manchem Ärger. Man genoss die groben Possen des Hanswursts auf den Stegreifbühnen der Stadt, beklatschte den Harlekin der Commedia dell’arte und lachte über den Kasperl und seine Abenteuer. Hatte man partout keinen Narren zur Hand, so wanderte man am Sonntag zum Narrenturm beim Allgemeinen Krankenhaus, um hier die „Halbtollen“ und wirklich Wahnsinnigen zu sehen, oder man erfand so manch Närrisches einfach selbst – die „Unsinnsgesellschaft“ um Franz Schubert und Leopold Kupelwieser, die ihren Stammsitz im Gasthaus „Zum rothen Hahn“ auf der Landstraße hatte, ist dafür beredtes Zeugnis. Man liebte das Spiel mit närrischen Rollen, mit seltsamen Pseudonymen und allerlei Verkleidungen, es gefiel, die „Mitmenschen und sich selbst zum Narren zu halten“, wie Emil Karl Blümml in seiner Abhandlung über den „Narrendattel“ schreibt. Kurz gesagt: Die Narren waren den Wienern schon immer lieber als öde schulmeisterliche Belehrung. Sie ermöglichten das befreiende Lachen über eine in der närrischen Perspektive grotesk verzerrte Welt.

DER NARR UND DAS ABSEITIGE DENKEN

Der Narr, sagt Erasmus von Rotterdam in seiner berühmten satirischen Schrift Lob der Torheit, zeichne sich durch die Abwesenheit von Verstand aus. Das war nicht unbedingt ein Makel: Der unvernünftige „Hofnarr“ bewegte sich in unmittelbarer Nähe des Herrschers, der weise Berater und der Tor, beide standen dem Regenten gemeinsam zur Seite. Dem Narren war es vorbehalten, im Gewand der Narretei unverblümt Dinge sagen zu können, die dem Weisen nicht gut angestanden wären: Verrücktes, Lustiges, aber auch Kritisches, Provokantes. Man verzieh ihm ob seiner Torheit und lachte über seine Scherze. Der Narr war durch seine Tracht, die Narrenkappe, geschützt und konnte nicht zur Verantwortung gezogen werden.

Erasmus geht in seinen Überlegungen zur Torheit aber noch weiter und wagt eine These: Er meint, dass es die „Narrheit“ brauche, um schöpferisch zu sein. Es sei Fiktion, dass das menschliche Dasein von Vernunft geleitet werde, gerade die „Narrheit“ sorge für neue Ideen.

Genau dieses „unkalkulierte, abseitige, ungebändigte, regellose, flanierende Denken“ (Alexander Košenina) zeichnet die Protagonisten dieses Buches aus. Die „Narren“, von denen hier die Rede ist, sind unbequem. Es sind „große Spinner“, skurrile Eigenbrötler, unorthodoxe Denker, störrisch-sture Exzentriker, die an ihren Ideen und „Spinnereien“ um jeden Preis festhalten. Sie beweisen außerordentlichen Verstand, sind gut gebildet und umfassend belesen, manche von ihnen sind technische Genies, Erfinder und Pioniere der Naturwissenschaft. Sie verkünden ihre Glaubenssätze und Überzeugungen in einer Sprache, die irritiert und fasziniert, zwischen Genie und Wahnsinn oszilliert.

Die Geschichte der modernen Wissenschaft, so sagt Christina Wessely in ihrer Studie über Hanns Hörbiger zu Recht, müsse immer auch „als Geschichte fantastischer Projekte, anachronistischer Utopien und spektakulärer Irrtümer“ erzählt werden, wobei es nicht um eine bloße „Bestandsaufnahme verrückter Theorien oder absurder Ideen, um Figurationen von Spinnern oder Fantasten“ gehe, sondern vor allem um die „Sichtbarmachung der Spuren“, die sie mit ihrer Arbeit hinterlassen haben. Die „gelehrten Narren“, „gescheiterten Gelehrten“ und glücklosen Welterklärer sind mehr als belanglos-kuriose „Unfälle“ der Wissenschaftsgeschichte: Gerade ihr Scheitern macht sie interessant, es sind bedeutsame Figuren, „deren Störungen produktiv sind und gerade erst zum Fortschritt der gefährdeten Ordnung beitragen“ (Christina Wessely). Das Paradoxe also: Die „Narren“ tragen zur Erhaltung des Systems bei. Die Ordnung, die sie ändern oder zerstören wollen, geht aus ihren Angriffen gestärkt hervor. In seiner Schrift über den Dilettantismus stellte der Philosoph Rudolf Kassner dazu fest, dass „man das Falsche in der Ökonomie des Ganzen“ brauche, die „unterhaltenden Irrlichter“ seien ohne das „alte Zermoniell, die alten Kulissen nicht zu denken“, denn nur dann könnten sie „transgredieren und hin und wieder laufen und mischen und brouillieren und doch nichts im wesentlichen ändern“.

„Navis stultorum“: Das „Narrenschiff“ wurde zur populären Metapher für das närrische Treiben der Welt. Titelblatt von Sebastian Brants Buch, 1497.

Soweit der philosophische Blick Rudolf Kassners – blickt man jedoch genauer auf die Leistung einzelner „Narren“, so zeigt sich, dass es ihnen zum Teil sehr wohl gelang, Breschen in die geschlossenen Fronten gültiger Lehrmeinungen zu schlagen. Was aber noch bedeutsamer war: Die „Narren mit der Lizenz zur geistreichen Umkehrung etablierter Meinungen und bestehender Ordnungen“ (Alexander Košenina) erreichten jene öffentliche Aufmerksamkeit, die der anerkannten akademischen Elite meist verwehrt blieb. Ihre exzentrischen Ideen, oft auch provokativ vorgetragen, befeuerten die Diskussion und setzten nachhaltige Impulse, wie immer man sie auch aus heutiger Sicht beurteilen mag.

ZWISCHEN GENIE UND WAHNSINN

Wir sind mit diesem Begriffspaar „Genie und Wahnsinn“ schnell zur Hand, wenn es darum geht, außergewöhnliche Leistungen „gelehrter Narren“ zu beschreiben. Die Formel „Genie und Wahnsinn“ erklärt zwar nichts, sie entschärft aber den „Tatbestand“, enthebt uns der Aufgabe, sich ein genial-wahnsinniges Gedankengebäude genauer anzusehen. „Genie und Wahnsinn“ ist die beliebte Metapher, um sich Fremdes, Unvertrautes im gewissen Sinne vertraut zu machen.

Der Wahnsinn, sagt Michel Foucault in seiner großen Studie über Wahnsinn und Gesellschaft, wird in der frühen Neuzeit zu einer „Bezugsform der Vernunft“, sie treten in eine „ständig umkehrbare Beziehung, die bewirkt, dass jede Wahnsinnsform ihre sie beurteilende und meisternde Vernunft findet, jede Vernunft ihren Wahnsinn hat, in dem sie ihre lächerliche Wahrheit findet“. Exakt in dem Spannungsfeld, das Foucault hier umreißt, bewegt sich die Auseinandersetzung mit den Protagonisten des Wiener Narrenkastls. Wir müssen uns daher die Frage stellen: Was bedeutet das, wenn wir jemanden einen „Narren“ nennen oder einen „Wahnsinnigen“? Kann es nicht auch sein, dass wir diesem Menschen nur deswegen Unvernunft oder „Nicht-Vernunft“ zusprechen, weil er unseren vertrauten Horizont überschreitet und wir ihn nicht auf Anhieb verstehen? Dann wäre der „Narr“ nur eine Metapher für jemanden, der unser vertrautes Bild vom Menschen transzendiert. Das Etikett „Narr“ oder „Spinner“ erspart uns auch die nähere Beschäftigung mit ihm, rückt es ihn doch an den Rand der Gesellschaft, die wie nie zuvor in der Geschichte dabei ist, eine normierte und regulierte Gesellschaft zu werden. Jemanden einen „Narr“ zu nennen, so die These dieses Buches, erspart uns jedoch nicht die Auseinandersetzung mit ihm, denn gerade er ist es, der die Zeitgenossen bewegt hat. Der viel zitierte historische „Kontext“ soll daher nicht außer Acht gelassen werden. Manche Vorstellungen entwickeln erst in der Wechselwirkung mit ihrem Publikum ihre Wirkkraft. Die Frage lautet dann: Wieso hat gerade der „Narr“ so viel Zulauf? Was ist das Faszinierende, Verlockende an den Auftritten des Unverständigen, Querdenkenden?

„Die Weisheit und der Wahnsinn“, sagt der französische Philosoph Pierre Charron in seiner Schrift Über die Vernunft, „sind sehr benachbart. Es ist nur eine halbe Umdrehung von der einen zur anderen“, es gebe keinen großen Geist, in den „sich nicht der Wahnsinn“ mischte.

Ein Wiener Beispiel sei hier vorab angeführt: der Anatom und Augenarzt Joseph Barth (1745–1818). Wien verdankt dem 1745 in La Valleta, Malta, geborenen Mediziner das erste anatomische Theater. Jene Bühne, auf der Tote die Hauptrolle spielten. Nackt zur Schau gestellt, aufgeschnitten und zerstückelt, waren sie die tragischen Helden in der vom Anatomen inszenierten Schau. Die Öffnung der menschlichen Hülle im Dienste der medizinischen Wissenschaft, die Zurschaustellung und „Entschlüsselung“ des menschlichen Inneren wurde zum Spektakel. Er wurde mit dem Titel „kaiserlicher Rat“ ausgezeichnet und was besonders zählte: Kaiser Joseph II. vertraute seinen Fähigkeiten, ab 1786 war Barth der „Leibaugenarzt“ des Herrschers und konnte diesen zum Bau des erwähnten „anatomischen Theaters“ bewegen. Barth unterstützte das Vorhaben mit einer Geldspende und stellte Bücher zur Verfügung.

Den Wienern blieb Barth durch seine „Narreteien“ in Erinnerung: So pflegte sich Barth in den Tagen der Französischen Revolution gerne als Sansculotte zu kleiden – eine provokante Geste, die im reaktionären Habsburgerstaat durchaus Mut verlangte. Und innerhalb seines Anwesens soll Barth einfach nur splitternackt herumgelaufen sein …

DER

GOLDMACHER

DER MANN,

DER SICH

SEHFELD

NANNTE

Die Alchymisten verheissen grossen

Reichtum/und haben selber nichts/

und das was sie suchen/finden sie nicht/

und was sie haben verliehren sie …

Abraham a Sancta Clara,

Goldmacher-Narr

Der Mann, der sich Sehfeld nannte, kam 1745 nach Wien. Über seine Profession machte er nur unklare Angaben – er sei eigentlich Oberösterreicher, hätte die letzten acht oder zehn Jahre im Ausland verbracht und wäre in der Herstellung von Farben und Arzneimitteln tätig gewesen. Der seltsame Fremde besaß offenbar ein überzeugendes Auftreten, denn es gelang ihm trotz des Misstrauens, das ihm entgegenschlug, von Kaiser Franz I. Stephan ein Protectorium, einen Schutzbrief, zu bekommen, der ihn berechtigte, sich weiter der Fabrikation von „chymischen Farben“ zu widmen. Doch dann tauchte ein böses Gerücht auf: Der „Wundermann“ sei eigentlich ein verkappter Goldmacher – und mit diesen Scharlatanen wollte vor allem Maria Theresia nichts mehr zu tun haben, zu oft schon war die kaiserliche Familie Betrügereien aufgesessen. Ihre und des Wiener Hofs Sorgen galten einem anderen Thema: Die Diplomaten der jungen Herrscherin konnten nach den schweren Niederlagen der habsburgischen Heere gegen Friedrich II. den Verlust Schlesiens nicht mehr verhindern, retteten aber zumindest die Kaiserwürde für ihren Gatten, der in Frankfurt als Franz I. Stephan gekrönt wurde. An der Schwelle zum Zeitalter moderner naturwissenschaftlicher Forschung bewies der Fall Sehfeld, dass der alte Traum der Alchimisten von der Transmutation der Materie noch immer gegenwärtig war.

Sehfeld, der rätselhafte Ankömmling, hielt sich denn auch nicht lange in der Residenzstadt auf, sondern begab sich, wie er verlauten ließ, zur Kur ins Badehaus von Rodaun, wo er auch Quartier bezog. Eigentümer des alten Mineralbades im Tal der Liesing am Rande des Wienerwaldes und zugleich Bademeister war zu diesem Zeitpunkt ein gewisser Friedrich, dessen Frau und drei Töchter Tun und Lassen des Fremden mit großer Neugier beobachteten. Besonders verwunderlich war, dass er Friedrich bat, in aller Stille Schmelztiegel, Kolben und andere Gerätschaften für alchimistische Versuche zu beschaffen. Nach einigen Wochen fasste Sehfeld offenbar den Vorsatz, die aufdringliche Neugier der Damen für sich zu nutzen. Er beschloss, ihnen sein vorgeblich großes Geheimnis zu entdecken: Er könne Gold machen!

Vor den Augen des verblüfften Bademeisters und seiner drei Schönen demonstrierte Sehfeld in der Küche des Badehauses seine beeindruckende Kunst: Er schmolz ein Pfund Zinn und streute dann ein rotes Pulver auf das flüssige Metall. Unter Bildung eines in allen Farben leuchtenden Schaums verwandelte sich das geschmolzene Zinn zischend und brodelnd tatsächlich in gutes Gold – daran bestand zumindest für die gutgläubigen Augenzeugen dieses Wunders kein Zweifel! Der Fremde beließ es auch nicht bei dem einen Versuch: Woche für Woche stellte er nun mindestens zweimal Gold her, das Friedrich, der keinen Argwohn schöpfte, in Wien gegen klingende Münze verkaufte. Sehfeld war mit seinem Quartiergeber zufrieden und äußerte die Absicht, für länger im Rodauner Badehaus bleiben zu wollen, für den Bademeister würde das „ansehnliche Vorteile“ bringen. Er hatte zwar die Familie Friedrich um strengste Verschwiegenheit gebeten, doch gewisse Andeutungen im Gespräch mit Freundinnen und Bekannten konnten sich die Damen des Hauses offenbar nicht verkneifen und so rankten sich bald verschiedene Gerüchte um den Fremden. Sehfeld, der befürchten musste, dass sich die Bürokraten in Wien für ihn zu interessieren begannen, versuchte möglichen Schwierigkeiten zuvorzukommen und wandte sich daher mit der Bitte um einen kaiserlichen Schutzbrief an Franz I. Stephan – mit diesem Protectorium, das er auch erhielt, wurde ihm die Produktion von Farben und anderen Chemikalien erlaubt; für einige Zeit verstummten die Gerüchte um ihn. Pünktlich bezahlte er die vereinbarten Abgaben an die Hofkammer, man munkelte von 30.000 Gulden, die Sehfeld monatlich zu leisten hätte, eine enorme Summe, die allein schon Verdacht erregte. Andere wollten wiederum wissen, dass Sehfeld eine Schutzgebühr von 30.000 Gulden pro Jahr vereinbart hätte, auch das noch immer eine ansehnliche Summe.

Als Sehfeld eines Tages wieder einmal nach Wien reiste, beschloss die Familie Friedrich, in seiner Abwesenheit Gold zu machen, scheiterte aber kläglich: „Sie schmelzten Zinn, und streuten ihr Pulver darauf. Allein, es blieb darauf liegen, ohne einzugehen; und es erfolgten weder Schaum noch die Verwandlung in Gold.“ Erstaunt mussten der Bademeister und seine Frauen zur Kenntnis nehmen, dass Sehfeld nach seiner Rückkehr sofort darüber im Bilde war, dass sie sich in seinem Laboratorium zu schaffen gemacht hatten. Der Alchimist zeigte sich versöhnlich und demonstrierte ihnen, wie sie tatsächlich ohne sein Beisein Gold machen könnten: „Er ließ ihnen Zinn schmelzen, und blieb in der Stube. Anfangs wollte das Pulver nicht eingehen: als sie ihm dieses meldeten; so lächelte er, und hieß sie nunmehr in die Küche gehen, und es würde Gold werden. Als sie kaum wieder in die Küche traten, so erhob sich der Schaum, und es wurde Gold. Hierauf gründete sich ihre Meinung, dass sie ihn vor einen ausserordentlichen Menschen ansahen, ob sie gleich weit entfernet waren, ihn vor einen Zauberer zu halten.“ (Zitiert nach Justi, Gesammlete chymische Schriften, Band 2.)

Einige Zeit hindurch blieb in Rodaun alles ruhig und Sehfeld machte ungestört weiter „viel Gold“, doch irgendwelche Neider mussten den Goldmacher schließlich beim Kaiser angeschwärzt haben, denn die gestrenge Obrigkeit entschloss sich zum Handeln: Eine Abteilung der Wiener Rumorwache umstellte eines Nachts das Badehaus, arretierte Sehfeld und brachte ihn in die Stadt. Eine Zelle im Malefizspitzbubenhaus in der Rauhensteingasse wurde sein neues Zuhause. In den Verhören schwieg der Alchimist eisern, auch die Peitschenhiebe der Schergen in der Folterkammer brachten ihn nicht zum Sprechen. Und selbst wenn man ihm „den Kopf abhauen und durch tausend Martern das Leben nehmen“ wolle, so erklärte er angeblich standhaft, werde er schweigen. Polizeichef von Wien und Niederösterreich war in jenen Tagen Martin Joseph Mannagetta, der niederösterreichische Vizestatthalter – ob er tatsächlich dem Einsatz der Tortur gegen einen Goldmacher zugestimmt hätte, ist fraglich. Sehfeld wahrte jedenfalls sein großes Geheimnis und die Richter versuchten den verstockten Klienten vorerst einmal loszuwerden: Er wird wegen angeblicher Betrügereien, die großen Schaden verursacht hätten, zur Zwangsarbeit auf der siebenbürgischen Festung Temesvar verurteilt.

Die Verhaftung Sehfelds war in Wien nicht unbemerkt geblieben, vielfach wurde kritisiert, dass man den Alchimisten zu Unrecht festgenommen habe und das Urteil gegen ihn nicht gerechtfertigt sei. Manche wollten in ihm tatsächlich einen „wahren Adepten“ („Eingeweihten“) der Goldmacherkunst sehen; das rötliche Pulver im Besitz Sehfelds interpretierten sie als „Roter Löwe“ oder „Rote Tinktur“, also als jene prima materia, mit der es den „Eingeweihten“ gelingen würde, unedle Metalle in Gold zu verwandeln.

Ein Alchimist schlägt Münzen aus seinem Zauberstab. Stich von Matthäus Merian in der berühmten „Atalanta fugiens“ von Michael Maier, 1617.

Ein neugieriger Kaiser: Franz I. Stephan versuchte Sehfeld für „curieuse Experimente“ zu gewinnen.

Kommandant der Festung Temesvar war Karl Leopold Pontz Baron von Engelshofen (1692–1772), ein Mann, der sich ebenfalls für die „Transmutation“ von Materie in Gold interessierte und nun mit Sehfeld einen aufregenden Gesprächspartner gefunden hatte. Pontz ließ sich von der Unschuld Sehfelds überzeugen, anlässlich einer Dienstreise nach Wien sprach er in diesem Sinne sogar beim Kaiser vor – die Aufmerksamkeit Franz Stephans war nun geweckt. Während einer Wildschweinjagd in den Wäldern nahe Rodaun ließ er den Bademeister Friedrich zu sich holen, um sich von diesem die wundersamen Experimente Sehfelds ausführlich und authentisch schildern zu lassen. Als Franz Stephan ihn fragte, ob er sich vielleicht nicht doch geirrt habe, soll Friedrich Folgendes entgegnet haben: „Ihro Majestät! Und wenn der liebe Gott vom Himmel käme und spräche: Friedrich! Du irrest dich, Sehfeld kann kein Gold machen, so wollte ich antworten: Du lieber Gott! Es ist doch gleichwohl wahr; ich bin davon so gewiß überzeuget, als du mich erschaffen hast.“ (Zitiert nach Justi, Gesammlete chymische Schriften, Bd. 2.) Die offenen Worte des Bademeisters bewirkten bei Franz Stephan einen endgültigen Sinneswandel zugunsten Sehfelds. Naturwissenschaftlich und auch alchimistisch interessiert, kam er zum Schluss, dass es vielleicht doch klüger sei, die Kenntnisse des Verurteilten für „curieuse Experimente in der Chymie“ zu nutzen. Er befahl die „Loslassung“ Sehfelds vom Festungsbau und ließ ihn zurück nach Wien eskortieren. Der clevere Kaiser knüpfte allerdings eine Bedingung daran: Sehfeld müsse in seinem Auftrag chemische Versuche unternehmen. Er könne sich zwar frei bewegen und überall hinreisen, begleitet werden würde er jedoch immer von zwei Offizieren, die ihm Gesellschaft zu leisten hätten.

Stand vermutlich hinter dem Vorgehen gegen Sehfeld: Maria Theresias Leibarzt Gerard van Swieten.

Sehfeld nahm das Angebot des Kaisers an und widmete sich dem Wunsch des Herrschers entsprechend verschiedenen Experimenten, immer sah man ihn in Begleitung zweier Offiziere, die ihm schließlich zu Freunden und Gefährten wurden – des Kaisers Plan schien sich zu bewähren. Doch dann brach Sehfeld, der tun und lassen konnte, was er wollte, mit seinen beiden Begleitern – sie stammten aus Lothringen und waren wegen ihrer „unverbrüchlichen Ergebenheit“ zum Kaiser für diese Aufgabe speziell ausgewählt worden – zu einer Reise auf, von der sie auch nach Monaten nicht zurückkamen. Franz I. Stephan war beunruhigt und schickte ihnen Polizeibeamte nach, die ihren Aufenthalt ausforschen sollten – vergebens:Alle Nachforschungen waren vergeblich, Sehfeld und seine beiden lothringischen Freunde blieben für immer verschwunden … In Wien glaubte niemand an seinen Tod. Seine Anhänger waren überzeugt, dass Sehfeld einen Weg gefunden hatte, um sich der Beobachtung zu entziehen, man vermutete, dass er die beiden Offiziere davon überzeugt hatte, tatsächlich Gold machen zu können. Man glaubte ihn in England, dann in Holland und in der Schweiz, angeblich soll Sehfeld später in Amsterdam wieder aufgetaucht sein, eine andere Spur führte in die deutsche Stadt Halle …