Kitabı oku: «Tierra fresca de su tumba», sayfa 2

VII

“Serás mi mujer, Elise Lowen. Cuando yo quiera. Como esta noche. Hoy eres mi hembra. Yo entraré en ti en las noches, en tus sueños. Vendré siempre y me llevaré tu aliento. Qué tibio es tu aliento. Y el sabor de tu cuello”.

–Elise, Elise, levántate, Elise.

—¿Madre?

—¿Con qué soñabas, Elise? Ya no sueñes así, hija mía. Olvida, olvida.

–Madre…

–Nos vamos, Elise. Ayúdame. Recoge la ropa. Mete nuestros zapatos en una caja.

—¿Nos vamos? ¿Adónde?

–Lejos, Elise. A Santa Cruz. Allá vas a parir.

VIII

Este es, dice Walter Lowen, señalando con su mentón rubio al hombre de overol azul que se acerca. El indio se mete otro bollo de coca, Elise también quisiera meterse algo a la boca, un bosque completo, hojas y flores, espinas incluso, para aquietarse ella y aquietar al bulto que ahora se ha ensañado con su pelvis golpeándola con terquedad, como si el cuerpito de la joven no fuera hogar suficiente para nadie, como una asfixia que crece adentro y afuera. Es que Elise ha reconocido al hombre del turbión. Es decir, no lo ha reconocido, no debería reconocerlo, no tendría cómo, pero el lunar de arroz de ese hombre le sirve como esos puntos desde los que se comienza un dibujo. Es su miedo el que completa los rasgos de aquella cara tan cerca de la suya. No confía en sus recuerdos y sin embargo todavía siente el aguijón que le parte el pecho y permite que un vendaval negro la atraviese, rasgándola como se rasga un corte de tela, de extremo a extremo, sin posibilidad de volver a zurcirse. Recuerda que ella dormía, cansada de acarrear los moldes de queso del galpón al comedor de la cabaña, pues el río descuajado por el turbión avanzaba como un demonio, un monstruo que se rompía en mil tentáculos de agua, metiéndose en los galpones. Las cabañas se salvaban porque estaban sostenidas por fortísimas estacas que los hombres de la comunidad habían anclado en las colinas, ayudándose unos a otros. Ella dormía, sí, cuando ese olor pestilente, esa mezcla de veneno, detergente y sudor, la tomó como un vaho, el vaho de azufre que el Pastor Jacob decía que el diablo dejaba al pasar.

¿Te gusta esto, Elise? ¿Lo habías hecho antes? Ni en sueños, ¿verdad?

Walter Lowen tuvo que aceptar que su hijita, la virgen Elise Lowen, había sido la elegida del enemigo. Era una prueba para todos. Al principio, Elise no negó, no corrigió, no compartió sus sospechas. Luego se impuso la visión de Joshua Klassen rociándole el espray que usaba para dormir el ganado cuando lo intervenían, ya fuese para castrarlo, curarle los cascos o arrancarle terneros muertos. Fue él, dijo entonces Elise. Pero el rumor de que el diablo había instalado un reino temporal en Manitoba era ya una verdad inmensa, como verdad era la media luna de su pancita de niña.

¿Lo habías hecho antes?

Pero allí está otra vez, Joshua Klassen. Allí, como un fantasma olfativo, la estela nefasta de ese espray narcotizante que esa noche aplastaba para siempre la dignidad de la cabaña Lowen.

Serás mi mujer. Yo entraré en tus noches, en tu cuerpo, en tu cuello. Siempre. Entraré, Elise. Y toma la mano joven de Elise y con ella se rodea el miembro hinchado, la obliga a conocer, incluso en la inconsciencia vil, que es en ese áspid donde el diablo fermenta lo suyo. Hueles a ternero, Elise. Así me gusta. Así. Y tu llanto, Elise, cuánto me enciende. Anda, llórame en la oreja, ternerita Lowen.

No, no es la conciencia de Elise la que recuerda a Joshua Klassen suspendiéndole el camisón, quitándole el calzón de hilo, ensalivando su vulva apretada, montándola como una vez ella misma lo había sorprendido, qué horror, haciéndoselo a la pobre vaca de los Welkel, a la que ella secretamente llamaba “Carolina”, como en un cuento canadiense que le había narrado la vieja Anna, advirtiéndole, eso sí, que era un agravio darles nombres a los animales porque el Señor los había puesto sobre la faz de la tierra para que el hombre los dominara. Y sí, Joshua Klassen había dominado a Carolina con la misma asquerosa lascivia con que la había tomado a ella en el sueño de azufre.

Entraré en ti como he entrado en Carolina. Vas a mugir en mi oído, Elise Lowen.

De modo que no entiende por qué su padre, Walter Lowen, la ha obligado a quedarse. ¿Acaso busca que ella pida perdón por su pecado, por la vergüenza, por la deserción? ¿Que aclare que no fue ella quien cayó en la terrible tentación, en la trampa hedionda de espray y baba, y que sus susurros le produjeron asco aun en la inconsciencia? No está bien que Elise sienta lo que siente, pero el relámpago de la abominación la hace desear ser hija del indio. Cuánto mejor protegida se habría sentido.

Elise, sin embargo, se aferra a su última mansedumbre cuando Walter Lowen le pasa la mano por la espalda, sosteniéndole suavemente esa columna de muchachita que va cediendo, curvándose ante las demandas del útero crecido. Confía en él y en lo mucho que su padre la ama. Por otra parte, lo conoce muy bien y sabe que es capaz de dar la otra mejilla sin pestañear. Como cuando invitó a cenar en su propia mesa al ladrón que le había arrebatado la mochila con la ganancia de seis meses. Le pagó al viaje desde Santa Cruz hasta Manitoba e hizo servir abundantes platos. ¿Para demostrar qué? ¿Que Dios lo había bendecido con un espíritu más generoso? ¿Que tenía la habilidad de convertir una ofensa en amistad? “Solo se trata de dinero; no me ha robado nada importante”, explicó Lowen en esa ocasión. Esta vez no se trata de dinero y, de todas maneras, su padre está dispuesto a entregar de nuevo esa mejilla tantas veces lastimada. Esta vez se trata de ella. En todo caso, piensa Elise, conteniendo las ganas de llorar, es su mejilla, es su vientre, es su futuro agraviado, embarrado, sucio. Elise mira turbada a su padre, quiere que él le explique por qué ha citado al hermano Klassen a esa absurda reunión. Por favor, que le explique.

Ajeno a esas ideas que pelean como aves carroñeras en la cabeza de Elise, Walter Lowen mira fijamente a Joshua Klassen y le da la bienvenida. En plautdietsch le dice:

—Qué bueno que has venido, hermano Joshua, hoy vamos a hacer negocios.

Y Joshua Klassen sonríe y se atreve a sonreírle a Elise sin ceder ni por un segundo a bajar la vista hasta ese vientre en el que ha dejado una semilla indeseada. Pobre Elise, pobre Carolina.

El indio también se acerca. Le extiende la mano al recién llegado.

—Así que tú eres el Joshua —Sonríe el indio. Elise comienza a simpatizar con esa sonrisa, comienza a comprenderla. El lodo, los horribles edificios de ladrillo visto, esa naturaleza urbana de árboles amarillentos, ya no le parecen tan feos. Hay algo que el indio puede hacer por ella, por los Lowen, intuye Elise.

—Este es el negocio —Comienza su explicación el indio, invitando a los menonitas a acercarse hasta el pozo de tierra todavía fresca–. No puedes levantar nada próspero, ni una humilde choza, si no pides perdón.

—¿Perdón? —Enarca las cejas Joshua Klassen–. —¿Perdón a quién? —Mira furibundo, colorado, al hermano desertor, con el que quizás no ha debido reunirse ahora que toda la colonia se avergüenza de su cobardía. Huir, huir de su destino. ¡Vaya hijo de Dios!

—A la Pachamama, pues, ¿a quién más va a ser? No es nomás pedirle solidez para el cimiento, ¿no? Hay que ofrendarle algún fruto, un feto de llama, unos caramelos, ¡algo! –Se ríe el indio con convulsiones de felicidad. Elise quiere volver a sentir eso, las cosquillas, los pulmones a punto de explotar porque la vida entera es demasiado brillante para soportarla en su desnudez.

Joshua Klassen se contagia de la risa portentosa del indio. Elise lo ve temblar en esa risa prestada, embriagándose de algo, de un bienestar inmerecido, supone, tambaleando el enorme cuerpo al que su padre no ha sido capaz de enfrentarse, las manos velludas, todo lo de animal que el Señor ha permitido en nosotros. Elise lo odia. Quizás por eso no puede distinguir el destello de felicidad cuando los hechos se desencadenan perfectos en su violencia, súbitos y hermosos en su sencillez: el indio, todavía riendo, empuja a Joshua Klassen al pozo hondísimo, mientras Walter Lowen, desertando una vez más de su propia salvación, se sube de un salto al tractor y comienza a devolver a las fauces de la obra lo que le han usurpado durante toda esa jornada. Montón a montón, la tierra va cubriendo los gritos, primero iracundos, incrédulos, luego desmadejados, de Joshua Klassen

—Sacrificio es —dice el indio, mientras rocía su hoja de resina apetitosa sobre esa improvisada chullpa–. Tranquila estarás, Pachamama —parece que reza–. Sacrificio es —dice.

Elise no sabe qué significa esa palabra en español, “sacrificio”, pero no es su conciencia la que necesita entender, sino su corazón de chica. Ese corazón asustado que ahora la obliga, como un animal fiel, a estirar sus manos blancas y callosas y tomar puñados de tierra, con cuidadito, con furia, quebrándose las uñas. Mira esos puñados como si fuera la primera vez que entra en contacto con la consistencia granulosa de su materia y los arroja sobre el promontorio como una ofrenda propia, un ramito de flores sucias y preciosas. Por ella, por Leah Welkel y por Carolina. También por Carolina.

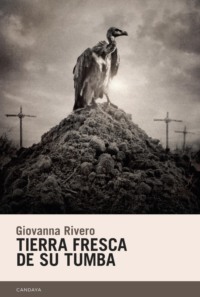

PEZ, TORTUGA, BUITRE

Mover las sombras es lo que se hace

cuando no es posible discernir lo que

está pensando el adversario

Miyamoto Musashi

Cuénteme más, dice ella, acercándole el plato con tortillas como si con esa masa tibia y olorosa estuviera pagándole el relato.

Ya le he dicho todo, suspira Amador.

Dice que bebían esa sangre. Dice usted que mi hijo no quería beber de esa sangre.

Era sangre cuajada, casi peor que el orine, señora, sonríe amargamente Amador.

Eso o tomarse lo de uno mismo… Pobre mi hijo.

Amador alza una tortilla y la parte con cuidado, casi se diría que con ese gesto místico que adoptan los curas en la consagración del pan. No puede evitar cerrar los ojos por unos segundos mientras mastica. Lo hace desde que pudo comer algo distinto a los peces empalagosos que atrapaba en las cuencas de las manos. Cerrar los ojos y masticar.

Y pobre usted también, claro. Solo que usted está vivo, ¿sí me entiende? Pero bueno… Y dígame, ¿están buenas las tortillas?

Muy buenas, señora. Yo le agradezco mucho su invitación. Sé que usted quisiera que, en esta silla, en lugar de mí, estuviera sentado su hijo, platicándole de las cosas del mar, de lo bravo que puede ponerse un tiburón. Pero no está. Esa es la pura verdad. Estoy yo. Y está usted, que es tan amable de invitarme a comer aquí, ¿no?, de prepararme tan amablemente estas tortillas… Mire, lo siento mucho…

Ni se preocupe, Amador. Mi dolor es mío nomás. Es el luto de una madre, ¿sabe?

Para mí, le juro, lo más difícil fue tirar el cuerpo al mar. Perdone que se lo diga así, a lo crudo… Más bien que se lo puedo contar ahora sin largarme a llorar como un cipote. Ya puedo hablarlo. Es la terapia. El gobierno me paga una terapia. La doctora me hace muchas preguntas, se queda callada con paciencia, me pregunta qué sueño y yo le cuento que el mar vuelve, que regresa como un pájaro gigante, que mi garganta se va sellando como con pegamento de zapato, que yo…

¿Qué día tiró usted el cuerpo al mar, Amador? ¿Cuándo fue eso? ¿Rezó? ¿Por lo menos, rezó?, insiste la mujer con los ojos húmedos, pero que no desaguan una sola lágrima, como si ella tuviera la potestad de administrar el alivio o la penitencia del llanto. Así, vestida de un negro riguroso, es difícil saber la edad de esa señora. Elías Coronado era joven y decía que su madre lo había parido en la madurez, que lo consideraba un milagro.

Amador quiere irse. Todavía desea masticar más tortillas. Las tortillas y la comida en general le recuerdan que está vivo. Pero es mejor irse. Hace una semana que se aloja en un hostalito del pueblo pesquero solo para cumplir la promesa que le hizo a Coronado durante los días de largas conversaciones. Fue bueno conversar con el muerto. Con ese chero se podía conversar de todo. Ahora sabe que tenía quince años apenas, pero en la cooperativa se había registrado de dieciocho. Era leído Coronado, siempre tenía algo curioso para contar. Del Estado Islámico, de leyendas japonesas de otros siglos, de la bacteria comecarne, de la migración de los pájaros. Lástima que no se hubiera informado sobre formas de supervivencia en un naufragio. Ahí sí se le fueron las patas. Si uno tiene que enseñarse a todo, a pelearles las sobras a los perros si es preciso.

En el hostalito, Amador ha estado durmiendo con las ventanas cerradas. No ha querido escuchar el oleaje del puerto. Ese siseo de víboras se le entra por los oídos y le arma pesadillas terribles. El hambre expandiéndose por dentro como un globo de helio, un animal hecho de vacío, un animal ciego que le quema las tripas, que lo cubre de miseria. Y el sol desmoronándose sobre él con toda su maldad.

Pero en dos días se va. No a su país, allá no vuelve ni amarrado. Esa mierda sigue yuca. Ha comprado una casita en la parte más tranquila de Michoacán, en las montañas, donde el viento domina al sol y llueve cada dos por tres. Si va a haber agua, que sea de arriba, sencilla. De hecho, ha venido a la casa de la madre de Coronado en esa parte sucia de Costa Azul para dejarle un cheque, la mitad de lo que ha recibido del periodista famoso que escribirá su historia. Es también la historia de Elías Coronado, aunque esté muerto.

Muerto.

Eso se dijo muchas veces Amador mirando el cuerpo quieto de Coronado, sin la lucidez suficiente para percibir con claridad el modo en que el vientre se le iba hinchando, ya no de hambre y jugos gástricos desesperados, sino de puritita muerte. No supo cuándo la cara del muchacho se puso así de rígida, pálida, aunque el sol siguiera cayendo en picada sobre la piel.

¿Es lindo estar muerto?, le preguntó como al tercer día de su muerte, que quizás sería apenas el día número ٩٨ del viaje. Como un reo, marcaba en la pared interna de la proa cada aparición de la luna. Confiaba más en la luna que en el sol, porque esa luz era venenosa y lo hacía alucinar.

Coronado se incorporó. La boca cuarteada hizo un esfuerzo por sonreír.

Sos un hijuepeta egoísta, sollozó Amador. Quiso abrazarlo o refugiar su cabeza en el pecho del muerto, pero Coronado había vuelto a recostarse sobre la madera húmeda de la embarcación. El sol no lo molestaba. No fruncía los ojos ni levantaba el brazo para cubrirlos. Parecía feliz.

Amador se acercó a Coronado y lo sacudió un poco. El cuerpo era liviano, aun cuando Amador no tenía ánimos de usar sus fuerzas, las pocas que le quedaban y con las que degollaba a las gaviotas para chuparles, ya sin asco, la sangre pegajosa.

Amador le suspendió la camiseta, esa que él le había bromeado al subir a la embarcación porque ponía en evidencia la juventud del muchacho, su ingenuidad conmovedora de principiante declarándole al mundo el orgullo de pertenecer a los “tiburoneros”. La cooperativa vendía esas camisetas a los turistas, pero eran pocos los pescadores que las usaban. El algodón no era bueno en el mar. El sudor ponía pesada la prenda y, si corría brisa dura, seguro pescabas, en lugar de un tiburón, una buena gripe. Pero Coronado había comenzado a trabajar desde hacía poco más de un mes y seguramente le había parecido que esa camiseta lo legitimaba, igual que a un futbolista suplente.

Amador se asombró de que un hilo de vellos le ascendiera al muchacho hasta el ombligo. Era flaco y, exceptuando el vientre inflamado, ahora se diría que esquelético por culpa de todos esos interminables días en que se había negado a comer las algas podridas, los pocos peces y las tortugas medianas que su compañero de viaje y naufragio cazaba, porque eso era cazar y no pescar, hincándole la uña en la cabeza a las parlamas cuando rebotaban contra la lancha y mordiéndoles el pescuezo a las gaviotas para terminar de degollarlas con las manos. Al comienzo usaba el cuchillito, pero temía perderlo en esa guerra constante con el agua. Debían preservarlo en caso de que hubiera que soltar las boyas para alcanzar alguna costa. Coronado no colaboraba. Y aquí estaba, poniéndose verde como si no le importara nada. Era cierto que ahora sus brazos laxos no oponían resistencia, pero seguía siendo difícil para Amador estirar la camiseta tan pegada a la espalda mojada del muchacho. Tuvo que levantarlo un poco desde esa parte en que la columna se angosta, y la sensación de estar cometiendo algo lascivo, lo que haría con una mujer, lo estremeció.

Amador mojó la camiseta de Coronado y se la ató en la cabeza. Total, así bien muerto, ya no iba a necesitarla. Que se disecara como cualquier ganado, por cobarde. ¿Dónde se habría visto semejante escogencia tan delicada en días de hambruna? Uno podría devorarse la propia mano.

El alivio del trapo mojado duró poco. El agua salada que resbalaba del improvisado turbante le laceró más la boca seca, la garganta apretada. De pronto un mareo más pronunciado que el que experimentaba casi todo el tiempo lo obligó a acostarse a lo largo de la embarcación, en la parte donde el mástil postizo proyectaba una sombra delgada. Se estiró al lado de Coronado. Lo bueno de estar allí, acostado con un muerto, es que no se sentía huraño. Podía mirarlo sin interrupciones, como penetrando sus sesos quietos, libres ya de tanto tormento. Es más, le ladeó la cara para mirarlo mejor. Coronado no podía verlo porque tenía los párpados cerrados, lo cual era bueno. Se habría sentido muy incómodo si aun después de tieso, el muchacho siguiera mirándolo con esa curiosidad desmedida con que lo había seguido cuando lo asignaron a su cargo para las misiones en el “Chavela”. Su paga era una miseria. Capaz que eso sí el muerto viniera a reclamarle ahora, un salario justo, como si de él dependiera. Esos pendejos de la cooperativa se aprovechaban de los novatos. Que pagaran el derecho de piso. Pero, ¿qué piso?, ¿qué suelo?, si todo era mar, un vómito líquido sin horizonte, un lomo esmeralda lleno de maldad y hermosura. Era un lugar canalla.

Usted no tiene por qué pagarme nada, dice la madre de Coronado, deslizando el Money Order que Amador le ha puesto entre las manos.

Amador sigue masticando. Va por la cuarta tortilla. Quiere parar, pero el sabor blando y tibio de ese alimento lo retiene allí, en el comedor humilde. Al fondo hay un patiecito techado con calaminas mal cortadas, como garras de cuarzo. Helechos, hongos colorados que parecen fetos, hierbas, flores sin gracia y cebollines forman el mundo vegetal de esa mujer. Siente pena por ella.

La mujer lo mira comer. Amador no puede sonreírle mientras come. Desde su regreso, almuerza y cena solo, atento a los ruidos de la trituración. Eso no lo ha hablado en la terapia.

El Money Order sigue ahí. Amador se pregunta si será una ofensa. Se apura y traga y dice:

Yo no le estoy pagando nada, señora.

Mire, mejor sírvase el refresco. Es de hierba casera. De mi huertito.

Amador toma de sopetón el vaso de linaza. No quiere detenerse en el color de ese líquido porque se parece al orine manchado que tanto él como Coronado comenzaron a mear a las dos semanas del naufragio.

Yo lo que quiero saber es toditito sobre mi hijo. ¿Sufrió mucho en su agonía? ¿Tuvo usted piedad?

¿Piedad?

Amador inhala profundo, retiene el aire en la boca del estómago, como la gente de la terapia le ha indicado que haga cada vez que el pánico amenace con apretarle el tórax. Él ya conocía esa técnica, la de respirar como hundiéndose en un océano negro, viscoso, sin muchas reservas de oxígeno. Por ejemplo, cuando se adentraba en el bosque de víboras de Garita Palmera huyendo de los Salvatrucha. Con el espinazo pegado a los árboles, Amador contenía la respiración. Prefería eso, morir asfixiado, envenenado con su propio dióxido, que a merced de un palo largo atravesándole la garganta, las tripas, rajándole los órganos internos, barrenándole la mierda que uno siempre carga adentro. Entonces no podía saber que el pánico se presentaba, igual que el Diablo, de muchas formas. Ahora mismo, por ejemplo, esta mujer le pregunta si le tuvo piedad a Coronado y lo obliga a trasbuscar recuerdos más precisos en esos momentos en que el mar, su inmensidad plomiza, llevaba el bote de acá pa’ allá, metiendo y sacando agua de la boca abierta de Coronado. Él se había quedado hipnotizado mirando ese vaivén. Coronado vomitando agua y sal, pedacitos de algas podridas, ya sin quejarse.

¿Es linda la muerte?, volvía a preguntarle.

Y Coronado le decía que sí, que la muerte era lo mejor.

Amador entonces le reprochaba: Te atrevés a decirme que sí. Y ni siquiera tenés el coraje de mirar el cielo, lo pronto que va a amanecer. No tenés la más puta idea de si tendremos un día nublado o si otra vez este sol perro nos va a despellejar. Y sonreís. Claro que sonreís, mono bayunco. Yo te he estado mirando y sé que el lado izquierdo de tu boca se te tuerce un poco cuando algo te divierte. Dale gracias a tu buena suerte que acá no funciona ni madres, que si no te echaba una foto como prueba de tus chingaderas. No tenés güevos pa’ vivir, cabrón.

Sí, dice la mujer, Elías tenía esa forma de sonreír. Me desarmaba. Y no sabía mentir. En el segundo que mentía, se le torcía la boquita. Usted es bueno para observar. Fíjese en este retrato de cuando comenzó la secundaria. ¿Lo ve? Sonreía así porque…

Quizás es mejor que me vaya al hotel, la interrumpe. La casa de la madre de Coronado se ha ido arrumando hacia la pared del fondo, pronto va a caber en el huertito de calaminas. Es lo que hace el sol del atardecer con las casas de techo bajo, las achica, las ovilla, arrastrando las sombras de los muebles hacia un punto discretamente luminoso. De todos modos, a Amador lo tranquiliza la proximidad de la noche. De día todo está muy inflamado de luz, muy desnudo al miedo de los ojos.

No se vaya todavía, pide la madre de Coronado. A Chocohuital llega hasta caminando si le pone ganas.

Le he contado todo, señora, suplica Amador. Porque en realidad su voz es eso, un déjeme ir, déjeme cerrar los ojos y meterme algodones en los oídos como si yo también fuera un pinche muerto.

Pero la mujer ahora trae otro plato con tortillas. No muchas más, las suficientes para mantener viva esa lascivia traumática del hombre que arrojó al mar el cuerpo de su hijo. Debió habérselo traído, así fuera en calidad de momia, como esa carne marinada con limón que la luz solar termina de achicharrar. Debió habérselo traído como machaca, pues.

Coma, coma, por favor. Es bueno tener hambre y poder saciarla, ¿no cree? Esta era la masa preferida de Elías, la hago sin levadura artificial. Dígame si no tiene otro sabor…

Amador sonríe. Nota que la mujer prefiere regresar a los modales amables con tal de retenerlo. Pero él no quiere inventar lo que no ha ocurrido. Prefiere callar. Es un derecho, le ha dicho la de la terapia, es un derecho rumiar los recuerdos como si fueran pasto. Entonces se sirve un poco más de linaza, la bebe con más paciencia. Por el vapor del plato, calcula que esas tortillas estarán que hierven todavía.

¿De qué va a servirse las empanadas, mi joven almirante?, le preguntó un día, sería aún el día 27, lo recuerda porque Amador siempre había sido supersticioso, y esperaba que ese día fuera diferente, que el cielo se mantuviera nublado, sin destellos masivos, para que el helicóptero de rescate no se acobardara ante ese refulgir incesante. Sí, ese día de suerte el helicóptero se aventaría en vuelos rasantes y podría distinguir a la embarcación y desplegar una de esas redes similares a las que usaban para envolver a los tiburones como niños recién nacidos. Tan suave a la vista y tan agresiva al tacto la piel de esos animales.

Era, pues, el día 27 y se había propuesto levantarle los ánimos a ese zombi bronceado y áspero en que se había convertido su almirante, como lo había llamado desde el comienzo para hacer más tolerables el tedio y la desesperación. Desde el agua le dictaba el menú: ¿pastelitos de algas, pastelitos de chacalín, de atún, o pastelitos de “loquesea”?

Coronado sonreía y pedía lo imposible: chalupas, por favor, ¡bien salseaditas!

Y Amador nadaba con el mejor estilo que recordaba de ese otro mar, un mar casero, la arena chuca salvadoreña, el mundo acuático ya olvidado en el que había remojado los años de su infancia, no mucho antes de que los Salvatrucha le echaran el ojo, ya fuera para reclutarlo o para divertirse con él. En ese tiempo, el mar era un refugio. ¿Y ahora? Ahora, de algún modo, también.

¿Y la salsa?, ¿de aguacate o de chile?

¡De chile rojo, mi capitán!, jugaba por unos minutos el muchacho. Porque no era más que eso, un muchacho, un niño con huellas de pubertad en las costillas ahora descarnadas. Lo blanco del ojo teñido por el veneno que sin saberlo había ingerido de las vísceras de la gaviota confirmaba su vocación de muerto. Elías Coronado había estado muerto desde el comienzo, desde el día en que se enroló en la cooperativa de tiburoneros. Quizás era más bien él quien había arrastrado a Amador hacia ese destino, al mar infinito de los muertos. Quizás era él el anzuelo y Amador solo se había dejado llevar del hocico a un infierno sorprendente, una transfiguración líquida del fuego, una broma de muy mal gusto.

Y aquí estaban, Amador usando una imaginación que no sabía que tenía para alimentar lo que quedaba de ese guiñapo de almirante. Se alejaba unos metros de la embarcación, una distancia prudente. Además, no tenía las fuerzas necesarias para bracear por más de cinco minutos. Recogía cualquier materia que se moviera en los pequeños bultos de agua que las olas formaban alrededor de su cuerpo, cerraba por un momento los ojos, no ya solo para dejar que el instinto cumpliera con la tarea de cazar, sino para imaginar que esos latigazos constantes eran una forma de amor de Dios. No lo había abandonado, el solo hecho de que la embarcación no hubiera sucumbido en el vientre infinito del océano cuando tenía fisuras a lo largo de los siete metros de plataforma era una prueba de ese milagro amoroso, de ese milagro que sucedía en pequeñas perpetuidades: un día tras otro día tras otro día.

Volvía con peces a los que descabezaba de un mordisco para evitar que se escurrieran. Los arrojaba como podía dentro del barco. Coronado mostraba una curiosidad inicial, azuzado por el hambre, pero luego apenas probaba esas tortillas marítimas. Cada día más flaco, su rostro escasamente recordaba su edad. Era un viejo sin tiempo. Quizás de eso se trataba naufragar.

Mire, suspira hondo la mujer, sacando ánimos de sus propias entrañas, esas donde gestó a Elías en el último frescor de sus ovarios, voy a hacerle una pregunta. No es una pregunta nueva, se la han hecho todos en la tele, en los periódicos, y usted debe estar un poco harto de tener que responderla como un loro sin memoria. Es que las personas no dejan de maravillarse que usted haya sobrevivido ahí, solito como un alma olvidada del Señor, ¡más de cuatrocientos días! Me imagino lo que habrá pensado esa gente que lo vio llegar allá, en esas islas tan lejanas, salir del agua, tambaleándose como un borracho, según me cuenta… Habrán creído que usted era un demonio. Porque yo digo, ¿no?, que solo los demonios pueden vencer el hambre, el frío malvado, la enfermedad. Los demás somos más humanos. Y segurito le habrán preguntado cómo le hizo, pues, para seguir vivo durante todo ese viaje, don Amador. Y yo supongo que cada vez le cuesta menos repetir sus explicaciones, debe ser como rezar, ¿no? Uno pide y pide a Dios por un milagro sabiendo de antemano que esa piedad es imposible. Así debe ser hablar en la tele, ¿no? Pero a mí, don Amador, a mí, por favor, dígame la verdad.

En la última parte de ese pequeño discurso la voz de la mujer suena estrangulada. Amador quiere distraerla o distraerse, ocupar su boca con la manía de la masticación. Estira el brazo sobre la mesa de fórmica para alcanzar el plato con esas dos grandes tortillas de bordes picoteados, doradas y blandas como medusas en formación. Pero la mujer le aleja el plato.

Amador la mira sin demostrar particular sorpresa.

Pregunte lo que quiera, dice. Ahora son sus manos, las manos de Amador, las que parecen criaturas marinas, los dedos extendidos sobre la fórmica, con la discreta esperanza de controlar ese temblorcito que lo ataca por lo menos tres veces al día.

El día 93, quizás dos o tres días antes de que Coronado decidiera no volver a abrir los ojos y que las comisuras de los labios se le cuartearan más de la cuenta –luego Amador le revisaría la boca, la manera en que el pobre almirante se había estado comiendo pedacitos de su propia lengua–, ese día Amador divisó un barco largo, modesto. Era un barco pesquero. Por el modo en que el sol se derramaba oblicuo calculó que serían las cinco de la tarde. Pero tampoco podía confiar mucho. Sabía que se dirigía hacia el este, pero no sabía si en ese punto desconocido del mundo comenzaba o terminaba la primavera. En todo caso, la brisa ya helaba y los destellos del mar parecían diamantes. Igual, él nunca había visto un diamante.

¡Un barco! ¡Mirá, un barco! ¡Vamos, no te hagás el maje, despertate! ¡Un barco!

Coronado miró como ver llover. No se inmutó. Había estado así desde la tarde anterior.

Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.