Kitabı oku: «Lipstick Traces», sayfa 7

DER RAUM

war nicht vollkommen leer. Da stand dieses Schild, und an dem Schild hing ein Faden, mit dem man die Welt auf den Kopf stellte, wenn man an ihm zog. Als die Leute im Roxy die Adverts hörten oder die beiden Mädchen und drei Jungen, die sich X-Ray Spex nannten, oder den jugendlichen Beckett-Fan mit schütterem Haar, der für die Buzzcocks sang – allesamt Leute, die sich aus dem Publikum der ersten Sex-Pistols-Konzerte rekrutierten –, kam es zu einer Umkehrung der Perspektive, der Werte; es entstand ein Gefühl, dass alles möglich war, eine Wahrheit, die sich nur in der Negation beweisen ließ. Was gut gewesen war – Liebe, Geld und Gesundheit –, war jetzt schlecht; was schlecht gewesen war – Hass, Bettelarmut und Krankheit –, war jetzt gut. Und so gingen die Gleichungen weiter, Arbeit wurde durch Faulheit ersetzt, Status durch Verkommenheit, Ruhm durch Verrufenheit, Berühmtheit durch Obskurität, Perfektion durch Ignoranz, Höflichkeit durch Beleidigung, flinke Finger durch Klumpfüße, und die Gleichungen lagen nicht fest. In dieser Welt, wo Selbstmord auf einmal dafür stand, dass man meinte, was man sagte, konnte nichts angesagter sein als eine Leiche, doch die wohlhabenden Überlebenden, die man täglich auf den Straßen sah, während man am Tag zuvor noch Eintritt zahlen musste, wenn man sie in den Konzertsälen sehen wollte, waren wandelnde Leichen. Punk schlüsselte die Gleichung mit der instinktiven Besorgnis eines alten Argumentes auf: »Diagnostizieren lässt die Krankheit der Gesunden sich einzig objektiv«, schrieb Theodor Adorno dreißig Jahre früher in Minima Moralia, »am Missverhältnis ihrer rationalen Lebensführung zur möglichen vernünftigen Bestimmung ihres Lebens. Aber die Spur der Krankheit verrät sie doch: sie sehen aus, als wäre ihre Haut mit einem regelmäßigen Ausschlag bedruckt, als trieben sie Mimikry mit dem Anorganischen. Wenig fehlt, und man könnte die, welche im Beweis ihrer quicken Lebendigkeit und strotzenden Kraft aufgehen, für präparierte Leichen halten, denen man die Nachricht von ihrem nicht ganz gelungenen Ableben aus bevölkerungspolitischen Rücksichten vorenthielt.« Mit anderen Worten, der einzige gute Überlebende war ein toter Überlebender.

Da Helden Schwindel waren und Armut Reichtum bedeutete, waren sowohl Mörder als auch Missgeburten privilegiert; hätten die Mörderin Myra Hindley oder der Glöckner von Notre-Dame das Roxy betreten, wären sie von der Menge auf die Bühne gejubelt worden. Unterhaltung wurde zu Langeweile und Langeweile zum kategorischen Imperativ, zum Zerstörer aller Werte, genau das, was der neue Entertainer, der seine Künstlichkeit als Zeichen von Authentizität vorwies, in etwas anderes verwandeln musste: eine Stunde lang, für die Dauer eines einzigen Songs, für einen Augenblick während dieser Zeit, in die Quelle von Werten.

Mäntel waren nicht mehr angesagt, also zogen sich die Leute Risse und Löcher an, Sicherheitsnadeln und Heftklammern durch Fleisch wie Kleidung, sie wickelten ihre Beine in Abfallsäcke aus Plastik und Mülltüten, drapierten Vorhangreste und weggeworfene Sofastoffe um die Schultern. Nach dem Vorbild von McLarens Entwürfen für die Sex Pistols und die Clash malten sich die Leute Parolen auf Ärmel und Hosenbeine, quer über Jacken, Schlipse und Schuhe: Die Namen ihrer Lieblingsbands und -songs, Schlagwörter wie »ANARCHY« oder »RIOT«, geheimnisvollere Sätze (»WHERE IS DURUTTI?«, »YOUR ON THE NEVER NEVER«) oder lärmende, zerhackte Zeitgeist-Phrasen: »WE AN’T PROUD PUNKS ONE big MESS, like something else SCHOOL’S A RIP OFF straights out of it all, everywhere if you don’t we will include ¼«, das Ganze mit einem riesigen X durchgestrichen.

»Damals gab es in ganz England bestimmt nicht mehr als hundert echte Punks«, sagte Lora Logic, Anfang 1977 Saxophonistin von X-Ray Spex, 1980 über den ersten Auftritt der Gruppe; das zentrale Wort war »echte«. Es gab kein Zuhause mehr, also verließ Lora ihres … ließ die rosafarbene Uniform zurück, die sie auf ihrer guten Privatschule getragen hatte, was, wie sie zu spät merkte, ein Fehler war, weil sie auf der Bühne prima gewirkt hätte. Mit ihr zusammen veränderten die übrigen »echten Punks«, mehr als hundert, die zwei oder drei, die es Anfang 1977 in jeder britischen Stadt gab, das Bild des gesellschaftlichen Lebens.

Punk begann als Pseudokultur, als Produkt von McLarens Gespür für Mode, von seinem Hunger nach Ruhm, seiner Eingebung, dass die Vermarktung sadomasochistischer Phantasien das nächste große Ding sein könnte. »Die Kunst des Kritikers in nuce«, schrieb Walter Benjamin 1925–26 in Einbahnstraße: »Schlagworte prägen, ohne die Ideen zu verraten. Schlagworte einer unzulänglichen Kritik verschachern den Gedanken an die Mode.« Das war Benjamins sorgfältiger Absolutismus … die Prä-Pop-, Anti-Pop-Überzeugung, man könne nicht beides zugleich haben. Diesen Absolutismus hätte ein anarchistischer Goldgräber wie McLaren nie teilen können, er brauchte es auch nicht. In einem durch die Schwächung der Popszene geformten Milieu, bei erdrückender Jugendarbeitslosigkeit, sich von Belfast nach London ausbreitendem IRA-Terrorismus, wachsender Straßengewalt zwischen britischen Neonazis, farbigen Engländern, Sozialisten und der Polizei wurde Punk zu einer echten Kultur.

Wie Punk musikalisch keinen Sinn ergab, ergab er sozial Sinn: In wenigen Monaten schuf er eine neue Kombination visueller und verbaler Zeichen, die unklar und aufschlussreich zugleich waren, je nachdem, wer sie sah. Allein durch seine Künstlichkeit, dass er es sich nicht nehmen ließ, eine Situation zu konstruieren und anschließend als Schwindel fallenzulassen – bald schlichen sich die Graffiti von zerfledderter Kleidung auf Gesichter, in zerrupfte, gefärbte Haare und über Löcher im Haar, die bis auf die Kopfhaut reichten –, ließ Punk das gewöhnliche gesellschaftliche Leben als Gag erscheinen, als Ergebnis sadomasochistischer Ökonomie. Punk zog Grenzen: Er grenzte die Jungen von den Alten ab, die Reichen von den Armen, dann die Jungen von den Jungen, die Alten von den Alten, die Reichen von den Reichen, die Armen von den Armen, Rock ’n’ Roll von Rock ’n’ Roll. Rock ’n’ Roll wurde wieder etwas Neues: etwas, worüber man stritt, wonach man suchte, was man schätzte und ablehnte, etwas, das man hasste, das man liebte. Rock ’n’ Roll machte wieder Spaß.

AUS GRÜNDEN,

die die zwei oder drei oder zehn nicht anders als in Songs oder Tiraden (von denen zunächst alle aus einem Interview oder Song der Sex Pistols stammten) artikulieren konnten, drehte sich nun alles um Hässlichkeit, Böses und Abstoßendes, um Widerwillen, Unterdrückung und Unterjochung, um Sex, Liebe, Familie, Erziehung, Popmusik, das Starsystem, Regierung, Gitarrensoli, Arbeit, Sozialhilfe, Einkaufen, Straßenverkehr, Werbung – und alles gehörte zusammen. Der schwachsinnige Werbespot im Radio, den man zu oft am Tag hörte, passte in ein Gesamtbild: Irgendwie begriff man, um diesen Jingle loszuwerden, musste man den Rundfunk verändern, was bedeutete, die Gesellschaft zu verändern. Das Gesamtbild zerfiel wieder in Fragmente: Genug Massenmörderinnen wie Myra Hindley, so stellte man sich in einem Lappen der rechten Hirnhälfte vor, der nichts von Sprache wusste, aber alles darüber, was Sprache nicht sagen konnte, und Jingles würde es keine mehr geben.

Einkaufen, Straßenverkehr und Werbung, die als Verführungen in das Alltagsleben eingebauten welthistorischen Zumutungen – in gewisser Weise ließ sich Punk am einfachsten als neue Variante der alten, von der Frankfurter Schule geübten Kritik der Massenkultur verstehen, das kultivierte Entsetzen der Flüchtlinge vor Hitler während des Krieges vor der lässigen Vulgarität ihres Exils Amerika; eine neue Variante von Adornos in Minima Moralia dargelegter Überzeugung, dass er als deutsch-jüdischer Intellektueller auf der Flucht vor den Nazis im Land der Freien die Gewissheit der Vernichtung gegen die Verheißung geistigen Todes eingetauscht hatte. Doch jetzt brachen die Prämissen der alten Kritik an einer Stelle aus, die keiner aus der Frankfurter Schule, weder Adorno noch Herbert Marcuse oder Walter Benjamin, vorhergesehen hatte: aus dem Popkult-Herz der Massenkultur. Seltsamer noch, die alte Kritik der Massenkultur gebärdete sich nun als Massenkultur; zumindest als vielgestaltige Möchtegern-Massenkultur. Falls Punk eine Geheimgesellschaft war, so ist es schließlich das Ziel jeder Geheimgesellschaft, die Welt zu übernehmen, so wie jede Rock-Band das Ziel hat, dass alle ihr zuhören.

Wahrscheinlich kann man keine Definition von Punk so weit fassen, dass sie Theodor W. Adorno mit einschließt. Als Musikfreund war ihm Jazz zuwider, als er zum ersten Mal Elvis Presley hörte, musste er sich bestimmt übergeben, und die Sex Pistols hätte er zweifellos als Rückkehr der Kristallnacht verstanden, wäre er nicht glücklicherweise 1969 gestorben. Doch in Minima Moralia taucht der Punk alle paar Zeilen auf: Seine ansteckende Abscheu vor dem, was die westliche Zivilisation gegen Ende des Zweiten Weltkriegs aus sich gemacht hatte, war 1977 Thema Hunderter von Songs und Parolen. Wird in den Platten der Sex Pistols jede Emotion auf die Lücke zwischen einem leeren Blick und einem sardonischen Grinsen reduziert, so wird in Adornos Buch jede Emotion auf den Raum zwischen Fluch und Bedauern komprimiert … und auf diesem Gebiet kann das kleinste Streben nach Mitgefühl oder Schöpfung zur absoluten Neuheit werden; wie diverse Fälscher und Schwindler macht Negation die kleinste Geste wichtig. Der Negationist gleicht, in den Worten Raoul Vaneigems, einem Körper, »der von allen Seiten gefesselt ist, Gulliver nach seiner Strandung auf Liliput. Bei dem Versuch, sich zu befreien, blickt er aufmerksam um sich. Das winzigste Detail, die kleinste Erhebung im Boden, die geringste Bewegung – alles bekommt als Anzeichen für eine mögliche Rettung Bedeutung.« Wenn das Leben unter diesen Bedingungen neu erfasst wird, wenn Herrschaft postuliert wird, wenn eine bloße Geste, eine neue Art zu gehen Befreiung bedeuten kann, resultieren daraus unter anderem fast grenzenlose Möglichkeiten für die populäre Kunst.

Minima Moralia wurde als eine Reihe von Sentenzen, von Reflexionen verfasst, jeder einzelne monolithische Absatz marschierte unaufhaltsam in Richtung Zerstörung jeder Spur von Hoffnung, die er enthalten mochte, jedem Absatz war ein ohnmächtiger Fluch vorangestellt, blanke Ironie, jeder einzelne (beliebig ausgewählte) ein guter Titel für eine Punk-Single: »Bangemachen gilt nicht«, »Schwarze Post«, »Lämmergeier«, »They, the people«. Nach 1977 hätte man ein Sprech-Brüll-Album mit dem Titel Big Ted Says No veröffentlichen können, was popmäßig betrachtet durchaus in sich schlüssig gewesen wäre, und wenn man so will, geschah dies auch: Man höre sich Metal Box von PiL, Johnny Rottens Band nach den Sex Pistols, an, lese dabei Minima Moralia und versuche herauszufinden, wo das eine aufhört und das andere anfängt.

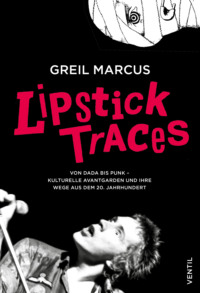

Lora Logic, 1979

Adornos Negation fehlte der sardonische Spaß – ein Wesenszug, den die Punk-Version seiner Welt nie vernachlässigte. Als sie als Pose und Mode die Straße eroberten, wurden Adornos Vorhersagen von Freude erfüllt, was sie einfach und klar machte: »I am the fly«, sangen Wire im Roxy, »I am the fly / I am the fly in the ointment.« Die Kritik der Frankfurter Schule hatte 1977 mächtig Rost angesetzt, weniger weil sie von der Geschichte oder besseren Ideen widerlegt worden wäre, sondern vielmehr, weil sie sich in einen nervtötenden Jingle verwandelt hatte, da sie in den sechziger Jahren an der Spitze zu vieler Charts von Kunststudenten und radikalen Studenten gestanden hatte: Das gesamte gesellschaftliche Leben ist / Hierarchisch durchorganisiert / Undurchdringlich abgeschottet / Um dich in ein Gefäß / Für die Kultur zu verwandeln / Die dich zum Funktionieren / Als Roboter in der Wirtschaft verführen wird. Neu war die Wirkung des Jingles, sein neuer Sound. Jetzt hatte man einen Namen dafür und konnte ihn in Anspruch nehmen. Fragmente einer vor deiner Geburt aufgestellten Theorie kamen aus dem Straßenpflaster und schlugen dir ins Gesicht, als wärest du kopfüber auf den Beton gestürzt. Dein Gesicht war eine Totalität, im Spiegel ein Abbild der Totalität, die du als einzige kanntest, und der Schock des Erkennens veränderte dein Gesicht … jetzt gingst du die Straße entlang, mit eingefrorenem Mund, der für Passanten wie eine Todesstrafe aussah, sich aber für dich wie ein Lächeln anfühlte. Weil dein Gesicht deine Totalität war und der Schock es verändert hatte, veränderte der Schock die Straße. Hattest du erst mal den Nachtclub verlassen und das Pflaster betreten, strotzte jedes farblose öffentliche Gebäude nur so von geheimen Botschaften der Aggression, Beherrschung, Bosheit.

UM MIT

dieser Vision von Hässlichkeit fertigzuwerden, lebte man sie aus. Heute, nach über einem Jahrzehnt Punkstil, wenn ein grünlila Irokesenhaarschnitt auf dem Kopf eines amerikanischen Halbwüchsigen aus der Vorstadt nur die Frage aufwirft, wie früh er oder sie aufstehen muss, um seine oder ihre Frisur rechtzeitig vor der Schule fertigzustellen, kann man sich kaum noch vorstellen, wie hässlich die ersten Punks waren.

Sie waren wirklich hässlich. Zwischentöne gab es keine. Eine zwanzig Zentimeter lange Sicherheitsnadel, die sich durch eine Unterlippe in ein auf die Wange tätowiertes Hakenkreuz bohrte, war kein modisches Statement; ein Fan, der sich den Finger in den Hals rammte, sich in die Hände kotzte und anschließend das Erbrochene in Richtung der Leute auf der Bühne schleuderte, verbreitete ansteckende Krankheiten. Ein zwei Zentimeter breiter Heiligenschein aus Maskara erinnerte eher an Tod als an irgendwas anderes. Die Punks waren nicht nur gutaussehende Menschen wie die Slits oder die Adverts-Bassistin Gaye, die sich erst hässlich machten. Sie waren fett, magersüchtig, pockennarbig, picklig, sie stotterten, waren verkrüppelt, narbig oder beschädigt, und ihre neuen Verzierungen unterstrichen lediglich das bereits in ihre Gesichter eingegrabene Scheitern.

Die Sex Pistols hatten ihnen irgendwie ermöglicht, in der Öffentlichkeit als menschliche Wesen zu erscheinen und ihre Gebrechen als gesellschaftliche Tatsachen zur Schau zu stellen. »I was waiting for the Communist call«, sang Johnny Rotten unterwegs zur Mauer in »Holidays in the Sun«. Von derselben westlichen Seite der Mauer stellt in Peter Schneiders 1982 erschienenem Buch Der Mauerspringer der Erzähler, durch die ideologisch konträren Nachrichten im Ost- bzw. West-Berliner Fernsehen völlig verwirrt, die gleiche Frage wie Punk: »Gründet sich nicht jede Karriere in der westlichen Gesellschaft, gleichgültig, ob es sich um die eines Sportlers, Unternehmers, Künstlers oder Rebellen handelt, auf den überzeugt vorgeführten Gestus, dass jede Initiative die eigene, jede Idee selbst erfunden, jede Entscheidung eine ganz persönliche ist? Was würde ich anfangen, wenn ich aufhören würde, die Schuld im Prinzip eher bei mir als beim Staat zu suchen, wie ich es gelernt habe?« Eher noch als Mülltüten oder zerrissene Hemden trugen die Punks Adornos morbiden Ausschlag; den trugen sie gemustert mit Filzstift oder Schablone überall an sich auf. Wie Adornos präparierte Leichen, bewusster präpariert, als er sich vorgestellt hätte, explodierten sie mit Beweisen ihrer Vitalität – anders formuliert, sie sagten, was sie meinten.

»DAS TELEFON klingelte ununterbrochen«, sagte Feuerwehrhauptmann Donald Pearson, 31. »Die Leute riefen aus dem ganzen Bundesstaat an. Jetzt verstehen wir den Begriff ›Medienereignis‹.« Pearson sagte: »Der denkwürdigste Augenblick der Woche war, als wir den Baum durchsägten und die Bienen rauskamen. 30 oder 40 Reporter und Fotografen standen herum, und einige suchten das Weite.« Die Feuerwehrleute sagten, [Feuerwehrmann] Racicot habe die Killerbienen am besten beschrieben.

»Die Killerbienen sind die mit den Lederjacken und den Punkfrisuren«, sagte er. »Man kann sie nicht übersehen.«

San Francisco Examiner, 28. Juli 1985, über das erste Auftauchen von »Killerbienen« in Kalifornien

Damit warfen sie Adornos Vision des modernen Lebens auf sich selbst zurück: Adorno hätte sich nicht vorgestellt, dass seine Leichen wüssten, was sie sagen wollten. Punks verstanden sich als die, denen man die Nachricht von ihrem nicht ganz gelungenen Ableben aus bevölkerungspolitischen Rücksichten vorenthielt; so wie Punk die Nicht-Zukunft definierte, würde die Gesellschaft eine Menge Zombie-Gegenbilder brauchen, Einkäufer, Bürokraten, Fürsorgeempfänger, eine Menge Leute, um sich in Schlangen anzustellen und sie zu füllen. Der Unterschied war, dass diese Leute die Nachricht gehört hatten.

»ICH WÜNSCHTE,

ich könnte uns sehen«, bekannte Steve Jones, Gitarrist der Sex Pistols. Vielleicht hatte Johnny Rotten das gemeint, als er sagte, er wolle »mehr Bands wie uns«. Die bekam er – Dutzende von Gruppen, dann Hunderte, dann Tausende, die ein paar Wochen nach ihrer Gründung (oder, wenn man nach dem Sound einiger Scheiben ging, vor ihrer Gründung) eigene Singles aufnahmen, sie auf allein zu diesem Zweck gegründeten Labels mit Namen wie Raw, Frenzy oder Zero herausbrachten und bei Konzerten, in unabhängigen Plattenläden oder per Postversand verkauften. Die meisten waren nie für den Rundfunk bestimmt. Wie als Antwort auf die von den Sex Pistols erlittene Repression machten Gruppen wie die Cortinas, die Lurkers, Eater oder Slaughter and the Dogs so brutale, planlose oder obszöne Musik, dass sie für keinen Radiosender in Frage kam. In der Annahme, die normalen Kanäle der Pop-Vermittlung seien irrelevant, kümmerte man sich überhaupt nicht mehr darum, was auf eine Platte oder in einen Auftritt gehörte, wie eine Platte klingen oder wie ein Auftritt aussehen sollte. Männer konnten Machogehabe anlegen oder es zu lachhaften Extremen treiben, Frauen konnten die wenigen Frauen im Rock vorbehaltenen Rollen ignorieren … sie konnten Rollen ganz und gar ignorieren.

Wie im Krieg nur die im Untergrund erscheinende Presse frei ist (»Die einzige große Nation mit einer völlig unzensierten Presse«, schrieb A. J. Liebling zwei Monate vor der alliierten Landung in der Normandie, »ist heute Frankreich«), so gelang es dem Punk, seinen eigenen Freiraum zu schaffen, da ihm der offizielle Popbereich weitgehend verschlossen blieb. Auch wenn die bekanntesten Bands im Handumdrehen bei großen Plattenfirmen unterschrieben, war dieses halbe Dutzend für die Hunderte und Tausende draußen in der Pop-Wildnis unwichtig; dort entstand nach und nach eine Art neue Pop-Wirtschaft, die weniger auf Profit als auf Überleben, auf dem Willen zu schockieren, auf marginaler, aber intensiver öffentlicher Reaktion beruhte – eine Pop-Wirtschaft, die nicht Karrieren fördern sollte, sondern überfallartige Attacken auf den öffentlichen Seelenfrieden. Wenn jemand Platten aufnahm, dann weniger auf die verschwindend geringe Chance hin, dass sie erfolgreich sein würden, als um dabei zu sein, um »Hier bin ich« oder »Ich hasse dich« zu sagen, »Ich habe einen großen Schwanz« oder »Ich habe keinen Schwanz«. Halbwüchsige entdeckten, wie aufregend es war, in einem vollen Kino »FEUER« zu rufen … oder auch in einem leeren Kino.

Es war eine Mode, etwas, das man tat, wenn man die Erlaubnis der Eltern bekam, noch spät wegzugehen und sich eine andere Frisur zuzulegen (man verriet den Eltern nicht, dass man sich einen anderen Namen zugelegt hatte und nicht mehr Elizabeth Mitchell, sondern Sally Contergan hieß). Eine zeitgenössische Satire gab die Mode recht treffend wieder, erfasste die achtlose Typographie und den syntaktischen Analphabetismus der die Botschaft verbreitenden Fanzines:

x … erzähl mal, wolf, wie gings mit snuff rock, also dieser ganzen abkratz-rock-szene eigentlich los?

wolf frenzy … tja … also … ziemlich schwierig zu sagen, aber es war wohl an dem abend, als sich der bassist bei dem krach um die ecke brachte. er war stinksauer weil er aus seinem equipment einen echt geilen sound rausgeholt hatte, darum ist er oben von seinem lautsprecherturm runtergesprungen, hat sich den hals gebrochen und sich auf den stimmwirbeln aufgespießt. da gabs dann aus dem publikum eine echt spontane reaktion.

x … was für eine reaktion war das?

wolf frenzy … tja … nun ja … alle haben gelacht und so.

x … was hältst du von den sogenannten seuchengruppen wie den boils, pus oder superdischarge, die sich nicht gleich umbringen, sondern sich lieber mit tödlichen krankheiten anstecken und dahin dahinsiech dahi mit jedem gig kränker werden bis sie sterben.

frenzy … tja hängt davon ab. ist ein interessantes konzept das jedenfalls einen harten kern fans anzieht. die verpassen ungern einen gig weil sie gern mitansehen welche fortschritte die krankheit macht. einige leute reisen hunderte kilometer weit bloß um zu sehen wie irgendwem n finger abfällt. aber es hängt wirklich von der krankheit ab, soll heißen einer mit tollwut kriegt nen echt hochenergie-gig, jede menge rumgehopse während einer mit gelbfieber einfach zu locker ist, wie j.j.cale. mich interessiert mehr der sound, der aus jamaika kommt, weißt du wie natty dead, i dub a snuff oder snuffin in a soundcheck, so ne sachen.

x … was hältst du von der meldung, dass andy williams in seiner neuen fernsehserie angeblich sein abkratzen simulieren will.

frenzy … ist doch einfach erbärmlich hab ich recht. genau was man von ihm erwartet hätte. aber das ist eine szene die man nicht glätten und wieder an die kids verkaufen kann die sie erfunden haben weil die alle tot sind. aber elitär sind wir nicht. wir würdn liebend gern erleben, daß ein paar von den wirklich großen stars wie rod stewart oder elton john abkratzen.

x … da seid ihr wohl nicht die einzigen.

Es war eine Mode, also schaffte man das Liebeslied ab; auf der Hülle des Albums Songs for Swinging Lovers von den Radio Stars baumelte ein junges Paar von einem Baum. Stattdessen sang man über Masturbation, Jobs, Klassen, Zigaretten, Ampeln, faschistische Diktatoren, Rasse, die U-Bahn. Indem sie den Lovesong abschafften, entdeckten die Leute, worüber man sonst noch singen konnte. Der Lovesong hatte ihre Leben in billige Poesie gehüllt; vielleicht konnten jetzt andere Dinge ihre Leben poetischer machen. Als Anhänger einer Mode spielten Punks mit Adornos negativer Dialektik, bei der sich jedes Ja in ein Nein verwandelt; sie hielten es mit beiden Seiten ihrer instabilen Gleichungen. Die Mutter von Paul Cook, dem Drummer der Sex Pistols, erfand den Namen Johnny Rotten, weil der Sänger so grüne Zähne hatte; als Marianne Joan Elliott-Said anfing, über Werbung, Deodorants, getürkte Identitäten oder Supermärkte zu singen, änderte sie ihren Namen in Poly Styrene und nannte ihre Band nach ihrer Lieblingsbrillensorte X-Ray Spex. »Anti-art was the start«, mit Anti-Kunst fing es an, brüllte sie mit ihrer Ein-Noten-Stimme. Ein Interviewer wollte wissen, was ihr Anliegen sei. »Ich konsumiere gern«, antwortete sie, »wenn man es nämlich nicht tut, konsumiert es dich.« Keiner wusste, was das bedeutete oder ob »Poly Styrene« – zu Deutsch: Polystyrol – gut oder schlecht, Ironie oder Akzeptanz war, ein Angriff auf verbesserte Lebensqualität dank Chemie oder ob es einfach bloß hieß, dass Poly gerne Plastikklamotten trug.

Das war Punk: ein Haufen alter Ideen zu neuen Gefühlen aufgemotzt, die sich umgehend in neue Klischees verwandelten, aber eine solche Dynamik erreichten, dass das Ganze Tag für Tag seine Gleichungen zum Einsturz brachte. Für jede Pseudo-Neuheit gab es eine echte. Für jede Pose aus dritter Hand gab es eine andere aus vierter Hand, die sich zu einem echten Motiv mauserte.