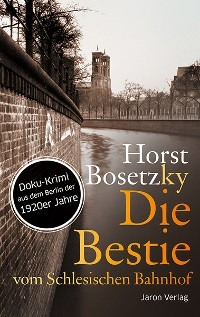

Kitabı oku: «Die Bestie vom Schlesischen Bahnhof», sayfa 2

Die Frau von der Sozialkommission trat jetzt an das Bett und lächelte der 15-Jährigen aufmunternd zu. »So, du stehst jetzt mal auf …«

Jetzt sah man, dass das Mädchen Kleider trug, die einer großen und ziemlich fülligen Frau gehört haben mussten. Sie schlotterten nur so um den elenden Kinderkörper und fielen weit über die Füße auf den rotbraun gestrichenen Boden. Suse starrte auf ihre hervorlugenden Zehenspitzen. »Darf ich die Sachen trotzdem behalten?«

»Ja, und du kommst jetzt mit zur Jugendfürsorge, wo man sich um dich kümmern wird.« Dann wandte sie sich an den Polizisten. »Und Sie nehmen bitte den Großmann mit.«

»Warum denn das?«

»Weil er gar nicht verheiratet war. Die Kleider, die da in der Ecke liegen, müssen also auf andere Art und Weise hergekommen sein. Wie, das überlasse ich Ihrer beruflichen Phantasie.« Der Polizist machte eine abwehrende Geste. »Ich kann doch nicht so einfach einen unbescholtenen Bürger …«

Weiter konnte Richard Jerxheimer die Szene leider nicht verfolgen, denn in diesem Augenblick kam Gustav Witzke die Treppe herunter, und nun hatten die geschäftlichen Dinge absolut Vorrang. Der dicke Witzke freute sich, dass er seinen geänderten Anzug gratis ins Haus geliefert bekam, und versprach, in seinem großen Bekanntenkreis für den Händler zu werben. Zufrieden lief Jerxheimer wieder nach Hause.

»Hallo, Papa, da bist du ja endlich!«, rief Sarah. Überraschend früh war seine Tochter heute nach Hause gekommen. Im Hotel Excelsior hatte es nicht viel zu tun gegeben, und da hatte man sie ein paar Stunden früher nach Hause geschickt. Sie setzte das Teewasser auf, und bald saßen sie plaudernd in der guten Stube. Zuerst ging es um den gescheiterten Putsch, doch dann musste Sarah noch etwas anderes loswerden: »Du, ich glaube, ich habe heute früh Fritzi Massary gesehen, bei uns am Anhalter Bahnhof.«

Wie sehr verehrte Sarah die Massary, den großen Operettenstar aus Österreich! 1904 hatte sie noch nicht im Metropol-Theater sitzen können, als Fritzi Massary mit ihrem berühmten Chanson Im Liebesfalle, da sind sie nämlich alle ein bisschen trallala Berlin eroberte. Doch seit sie die Diva zum ersten Mal auf der Bühne erlebt hatte, 1917, mitten im Krieg, in Die Rose von Stambul, war sie ein ausgemachter Fan. Noch vor kurzem hatte sie die Schauspielerin in Oscar Straus’ Der letzte Walzer und in Leo Falls Die spanische Nachtigall im Berliner Theater in der Charlottenstraße bewundert. Doch nun hatte Sarah zu ihrem Bedauern gehört, dass die Massary und ihr Mann, der Charakterschauspieler Max Pallenberg, mit Max Reinhardt nach Österreich gehen wollten.

»Auch da gibt’s keinen Kaiser mehr«, sagte Jerxheimer.

»Wenigstens ist uns der Kapp erspart geblieben.« Sarah war froh, dass es in Deutschland keinen Bürgerkrieg gegeben hatte.

»Aber sie haben so viele Offiziere ins Wasser geschmissen.« Jerxheimer kam gar nicht mehr los von diesen Bildern. »Was haben wir uns das damals gewünscht, auf dem Kasernenhof, als sie uns geschurigelt haben! Doch so was dann wirklich zu machen, ist doch etwas ganz anderes.«

»Es war ’ne Gegenrevolution.« Den Begriff hatte Sarah im Hotel gehört. »Und auch ’ne Gegenrevolution ist ’ne Revolution – und bei ’ner Revolution, da … da …« Sie kam nicht auf den richtigen Vergleich, und ihr Vater brachte den Satz zu Ende.

»… da geht’s nicht zu wie im Mädchenpensionat. Recht haste.« Jerxheimer blickte auf die Uhr. »Nu, was hältste davon, dass wir noch ’nen kleinen Abendspaziergang machen?«

»In’n Tiergarten? Das ist mir noch zu gefährlich.«

»Nein, nur hier einmal ums Karree. Mal sehen, ob wir im Engelbecken nicht noch ’n Offizier finden, den sie da reingeworfen haben.« Jerxheimer erfreute sich an seinem schwarzen Humor. »Es muss ja nicht immer der Landwehrkanal sein, wo ’ne Leiche schwimmt. Die toten Roten schwimmen im Landwehrkanal – und die toten Schwarzen im Engelbecken.«

»Vater, du bist makaber.«

»Nu …« Wieder schmunzelte Jerxheimer. »Ist das ’n Wunder, wo meine Vorfahren Makkabäer gewesen sind!«

Dann zog er sich seinen guten Mantel an und trat mit seiner Tochter auf die Straße hinaus. Ihre Lieblingsroute war die Strecke um den Luisenstädtischen Kanal, der den Landwehrkanal mit der Spree verband. Sie kamen zur Waldemarstraße, blickten rechts auf das riesige Areal des Bethanien-Krankenhauses und wandten sich nach links. Bald standen sie am Engelbecken und bedauerten, kein altes Brot für die schwirrenden Möwen und die begierig heranschwimmenden Enten mitgebracht zu haben. Kein Wunder, dass die Tiere Hunger hatten, denn heute kam kaum einer, sie zu füttern. Die Leute hatten noch immer anderes im Kopf. Jerxheimer und seine Tochter waren die einzigen Menschen weit und breit.

»Sind wir ganz allein«, stellte er fest.

Worauf Sarah – nicht ohne Ironie – den Spruch zitierte, der an der nahen Emmaus-Kirche zu lesen stand und Zuversicht vermitteln sollte: »Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden.«

»Das gilt nur, wenn einer ’n Goi ist, nicht für uns.« Jerxheimer wollte gerade zu einem längeren religionswissenschaftlichen Exkurs ansetzen, da stutzte er. »Sieh mal, da kommt was angeschwommen.«

Sarah konnte nicht anders, als loszukichern. »Ja, dein toter Offizier, den sie ins Wasser geschmissen haben.«

Doch ihr sollte in den nächsten Minuten das Lachen vergehen, denn was da im Engelbecken trieb, war in der Tat ein Leichnam, wenn auch nicht der eines Offiziers, sondern der einer Frau. Und vollständig war die Leiche auch nicht, Kopf und Gliedmaßen fehlten.

Drei

»Wann geboren?«, fragte der Gutachter; er hatte die Feder schon aus dem Fass gezogen und die überflüssige Tinte abgestreift.

»Am 13. Dezember 1863«, antwortete Karl Großmann. »Aber da werden Se nich viel wissen von det Jahr, denn gegeben hat es da nicht viel. Das mit die Kriege ist ja erst gekommen, als ich schon hab’ gekonnt laufen. Und unser König ist noch nich jewesen der Kaiser. Und …«

»Ja ja, ist ja schon gut«, stoppte Prof. Dr. Strauch den Redeschwall. Er hatte schon selbst in Büchern recherchiert, und in Großmanns Geburtsjahr – 1863 – hatte die Menschheit in der Tat keine ihrer Sternstunden erleben dürfen. Nicht viel war in die Annalen eingegangen: Lasalle hatte in Leipzig den Allgemeinen deutschen Arbeiterverein gegründet, den Vorläufer der SPD. Großbritannien, Frankreich und Spanien hatten den österreichischen Erzherzog Maximilian zum Kaiser von Mexiko gemacht. Das Rote Kreuz war ebenso gegründet worden wie die Farbenfabrik Friedrich Bayer & Co. Gestorben waren Jacob Grimm und Friedrich Hebbel und auf die Welt gekommen Richard Dehmel, Arno Holz und Edvard Munch. Zwei Dichter und ein Maler. »Immerhin«, brummte Strauch.

»Keine schlechte Gesellschaft für Karl Großmann.« Er wandte sich wieder seinem Gegenüber zu. »Und wo geboren?«

»In Neuruppin.«

Das hatte Karl Großmann mit zwei berühmten Männern gemein: Karl Friedrich Schinkel und Theodor Fontane. So fragte denn Prof. Strauch seinen Probanden auch ganz automatisch, ob er von denen schon einmal etwas gehört habe, letzterem womöglich persönlich begegnet sei.

»Nee. Is mir jedenfalls nicht groß erinnerlich. Hat sich mir keiner mit diesem Namen vorgestellt.«

Der Gutachter musste lächeln, obwohl ihm voll bewusst war, wer ihm da gegenübersaß: die Bestie vom Schlesischen Bahnhof, wie er allenthalben genannt wurde. Zwei Dutzend Frauen, manche sprachen sogar von 100 und mehr, sollte er auf bestialische Art und Weise ermordet haben. Strauch betrachtete Karl Großmann als den großen Glücksfall seiner wissenschaftlichen Karriere, und manchmal schien es ihm, als hätte er nach ewig langer Suche in den Tiefen der Urwälder an Amazonas und Kongo wie in den eisigen Bergen des Himalaya endlich das fehlende Glied zwischen Tier und Mensch gefunden, ein Wesen aus beiden. Ein Raubtier, reißend wie ein Wolf und mordgierig wie ein Marder, das daherkam in Menschengestalt. Tiermensch nannte er es. Strauch war überzeugt, dass in jedem Menschen von Natur aus ein beträchtliches Maß an Mordlust stecke und es nur darauf ankäme, ob eine Gesellschaft diese archaische Triebkraft unter Kontrolle bekäme und wirksam abzubauen verstünde – oder aber multipliziere. Wie etwa in den großen Kriegen, wo Hunderttausende töteten und getötet wurden. Aber auch im Einzelfall, bei den sogenannten Massenmördern, zu denen man Karl Großmann wohl zu rechnen hatte, waren es seiner Erfahrung nach die Lebensumstände, die das Böse so fürchterlich ins Kraut schießen ließen. Also war es seine Aufgabe, sich ein umfassendes Bild von der Kindheit und Jugend seines Probanden zu machen.

Strauch selber kannte die Jahre von 1863 bis 1875 allein aus den Berichten seiner Eltern und Großeltern. Brandenburg war alles andere gewesen als das Paradies auf Erden. Die Zünfte waren zerfallen, und der ehrbare, auf Qualität bedachte und arbeitsame Zunfthandwerker hatte keine Chancen mehr. Die Manufakturen kamen mit Arbeitern aus, die nur schnell angelernt wurden, und konnten ihre Produkte um ein Mehrfaches billiger anbieten. Die Städte wuchsen – und mit ihnen das Proletariat und die Zahl der Armen und Bettler.

Neuruppin an sich schien Strauch allerdings noch eine rechte Idylle gewesen zu sein. Seit 1705 war es Garnisonsstadt, und die Soldaten waren nicht nur gute Kunden auf den Märkten, das Militär war auch ein verlässlicher Abnehmer der in Neuruppin hergestellten Tuche. Besonderen Glanz hatte dem hier ansässigen Regiment von 1732 bis 1740 jener preußische Kronprinz verliehen, den sie später König Friedrich den Großen nennen sollten. Auf den Wallanlagen hatte er sich einen wunderschönen Tempelgarten anlegen lassen, später vervollkommnet vom reich gewordenen Torfhändler Johann Christian Gentz. Da hatte Strauch dann alle beisammen, die Neuruppins Bedeutung ausmachten, und es war höchst interessant, wie sich ihre Leben überlappten: Friedrich II. von Preußen 1712–1786, Schinkel 1781–1841, Gentz 1794–1867, Fontane 1819–1898. Dann kamen noch hinzu Gustav Kühn (1794–1868), der mit seinen bunten Bilderbogen die Welt erobert hatte, und der Dichter Georg Heym (1887–1912), beim Schlittschuhlaufen ertrunken im eisigen Wasser der Havel, als er einem eingebrochenen Freund zu Hilfe eilen wollte. Das alles hatte Neuruppin hervorgebracht, das alles konnten Menschen sein: so edel und selbstlos wie Georg Heym und so viehisch und vertiert wie Karl Großmann. Welch Spektrum!

Aber was unterschied denn Großmann von den Soldaten und den Folterknechten, die seit Urzeiten andere Menschen töteten, abschlachteten und zerstückelten – zuletzt bei Verdun und Langemarck? Eigentlich nicht viel, außer dass die anderen es kollektiv im Auftrag ihrer Führer und des Staates taten und mit Orden ausgezeichnet wurden. Großmann fiel nur dadurch aus dem Rahmen, dass er sozusagen als Privatmann gewütet hatte. Wie auch immer, Prof. Dr. Strauch erschien selbst Großmann in gewisser Weise als Opfer: Opfer von Erbanlagen, wie sie alle Menschen in sich tragen, Opfer ganz besonderer Umstände, vor allem seines desolaten Elternhauses, wie die wenigen Notizen in den Akten vermuten ließen. Darauf also war ausführlich einzugehen.

»Erzählen Sie mal, Großmann, wie Sie so aufgewachsen sind. Wie war das denn damals bei Ihnen in Neuruppin, in der Fischbänkenstraße 22? Mit Ihren Eltern, mit den Geschwistern, mit den Freunden, mit der Schule, mit der Lehre. Was ist Ihnen da im Gedächtnis hängen geblieben?«

Es war eine Menge, was ihm Karl Großmann im Lauf der Stunden und Tage erzählte. Karl Großmann – eine Naturkatastrophe überschrieb Prof. Dr. Strauch seinen ersten Bogen. Und mit jeder Minute formte sich bei ihm präziser das Bild einer furchtbar verunglückten Kindheit und Jugend, eines Lebens, das von der Schöpfung ganz offenbar darauf angelegt war, anderen Menschen Schaden zuzufügen …

Erster Teil

Ein Mörder wächst heran

Vier

1870

»Gott, ist das ein Gestank!« Carl Großmann, der Vater, stand in der Tür des kaum mehr als zwölf Quadratmeter großen Raumes, in dem sieben seiner acht Kinder auf dem Boden lagen und nicht einschlafen wollten oder konnten.

»Wer hier am meisten stinkt, bist du«, murmelte Franz. »Und zwar nach Schnaps.«

Carl Großmann lachte, nahm es als Kompliment und stampfte zum Fenster. Mal traf er mit seinen klobigen Schuhen kleine Ärmchen, mal kräftige Füße, immer gab es laute Schreie. Endlich war er am Fenster und konnte es aufreißen. »Das ist kein Kinderzimmer hier, das ist ein Saustall.«

»Und die größte Sau bist du.«

So leise das gemurmelt war, Carl Großmann hörte es. Und er fand es nicht sehr lustig. »Wer war das? Karl wieder?«

»Nein, ich war es nicht!« Karl schlotterte vor Angst. Er zog die dünne Decke über den Kopf und hoffte, dadurch unsichtbar zu werden. Dabei war er unschuldig. Nicht er hatte den Vater eine Sau genannt, sondern Franz, sein Halbbruder, der schon 14 war.

»Und Franz?«

»Ich schlafe schon.«

Carl Großmann war in Neuruppin als Mensch bekannt, dem man am besten aus dem Wege ging, wenn er getrunken hatte. Dann schlug er wahllos auf alles ein, was in seiner Nähe war. Immer wieder musste man die Polizei holen und ihn wegsperren lassen. Nach der Devise »Gelobt sei, was hart macht« verprügelte er besonders gern die eigenen Kinder. So hatte er auch heute blitzschnell den Schürhaken vom Ofenblech gerissen und sich auf Franz gestürzt, der nur sein Stiefsohn war, und dann war Karl an der Reihe, »sein eigen Fleisch und Blut«, den er darum ganz besonders hasste, weil er ihm in allem so ähnlich war. Die Jungen rissen die Arme hoch, um ihren Kopf zu schützen, und so zielte der Vater auf ihre nackten Waden. Auch die Unterarme traf es. Blut spritzte auf. Ihre Schreie hallten bis zur Klosterkirche.

»Carl, vergiss dich nicht!« Händeringend stand die Mutter in der Tür. Sie war ebenso gütig wie machtlos.

»Scher dich zum Teufel, Sophie!«, schrie der Wütende. Erst als Guste einen Asthmaanfall bekam, ließ er davon ab, auf die Jungen einzuprügeln. Dass Guste eines Tages ersticken könnte, passte ihm gar nicht, denn sie hielt immer schön still, wenn er ihr unters Nachthemd fasste.

Es war weit nach Mitternacht, als Karl endlich eingeschlafen war. Zu sehr schmerzten die Wunden. Doch als ihn am nächsten Morgen der Lehrer Schwill nach ihrer Herkunft fragte, sagte er nur, er sei von einem Pferdewagen überrollt worden. Sein Vater hatte ihm schon öfter angedroht, ihn totzuschlagen, wenn er mit der Wahrheit rausrückte.

Doch die hätte den Lehrer nicht etwa erschüttert, sondern im Gegenteil seine volle Zustimmung gefunden, denn den Schmerz sah er als natürliches Erziehungsmittel an. Und wie hatte er es bei seiner Prüfung hersagen müssen: »Ungehorsam gegenüber dem Vater ist eine Kriegserklärung gegen seine Person. ›Euer Sohn will euch die Herrschaft rauben, und ihr seid befugt, Gewalt mit Gewalt zu vertreiben, um euer Ansehen zu befestigen, ohne welches bei ihm keine Erziehung stattfindet.‹« Wilhelm Schwill war als Feldwebel aus dem aktiven Dienst geschieden und nach einer gewissen Vorbereitung im Lehrerseminar in den Schuldienst übernommen worden. Und bei Kindern wie Soldaten kam es ja auf dasselbe an: sie zum Gehorsam zu erziehen. Das war die Aufgabe, die ihm der Herr übertragen hatte. Er handelte im Auftrage Gottes, und ähnlich wie ein Gott sollten ihn seine Zöglinge auch sehen. Kindheit war wie eine Krankheit, und man musste die Schüler von ihr heilen, damit sie eines Tages einmal richtige Erwachsene wurden.

Gestern, am 2. September 1870, waren die Franzosen in der Schlacht bei Sedan besiegt worden, und Kaiser Napoleon III. hatte dem preußischen König seinen Degen übergeben. Selbstverständlich ließ Schwill seine Schüler nun aufstehen und in begeistertes »Hurra, hurra, hurra!« ausbrechen. Anschließend hatten die Kinder ein Gedicht zu lernen, dessen wichtigste Strophen er ihnen Wort für Wort an die Tafel schrieb:

Lob des Krieges

Von Feldmarschall v. d. Knesebeck

Es leb’ der Krieg! Im wilden Kriegerleben

Da stählet sich der Mut!

Frei kann die Kraft im Kriege nur sich heben;

Der Krieg, der Krieg ist gut.

Der Krieg ist gut! Er weckt die Kraft der Jugend

Und zieht in seinem Schoß

So manchen Sinn für hohe, wahre Tugend

Zu schönen Taten groß.

Der Krieg ist gut! Er ruft aus feigem Schlummer

Den trägen Weichling auf,

Er lohnt Verdienst, und schafft er manchen Kummer,

Löst er manchen auf!

Er lehret uns entbehren und genießen,

Er würzt auch schwarzes Brot, –

Und wenn durch ihn auch manche Tränen fließen,

Er gibt den schönsten Tod.

So weit war Schwill gekommen, als er sich mit einem unverhofften Ruck zur Klasse hin umdrehte und sah, wie diese kleine stinkende Ratte, dieser Karl Großmann, dabei war, die Augen zu verdrehen und so auszusehen wie die Männer, wenn ihnen der Samen aus dem Körper schießt. Er tat dies mit Blick auf seinen Bruder Franz, der seine Hand zwischen den Beinen hatte und sich den Stengel rieb. Und wenn Schwill etwas hasste, dann war es die Selbstbefleckung. Noch dazu in der Schule! Also lief er zum Pult, riss seine Haselnussrute hoch und stürzte sich auf die Großmann-Brüder, um sie so zu züchtigen, dass ihnen wahrlich jede Lust verging. Dass ihre Wunden dabei aufplatzen, freute ihn. Am liebsten hätte er noch Salz hineingestreut. »Euch werde ich das ein für alle Mal austreiben!«

Diese Großmanns! Offen erklärte er im Gasthaus, dass die Familie Großmann ein Schandfleck für ganz Neuruppin sei.

»Dass sie mit Lumpen handeln, stört mich nicht, aber dass sie ein einziges Lumpenpack sind.«

Karl hatte die Prügel hingenommen, wie man es hinzunehmen hatte, dass man nass wurde, wenn man durch den Regen ging. Die Welt war eben so.

Schwill fuhr fort, den Krieg mit den Franzosen durchzunehmen. »Wie heißt denn die Hauptstadt von Frankreich? Das muss man wissen, weil unsere Truppen dort bald einmarschieren werden. Also?«

»Nürnberg!«, rief Fritz Schirrmeister, Karl Großmanns bester Freund.

Schwill staunte. »Wieso ausgerechnet Nürnberg?«

»Weil meine Tante Zenta aus Franken kommt.«

Schwill setzte an, den Kindern den Unterschied zwischen Franken und Frankreich klarzumachen, stoppte aber mitten im Satz. »Hier stinkt’s ja fürchterlich.«

»Wer’n zuerst gerochen, dem ist er aus dem Arsch gekrochen«, murmelte Franz.

»Wer war das?«

»Wer’s gesagt hat oder wer’n abgelassen hat?«, fragte Fritz Schirrmeister.

»Wer der Stinker ist.«

»Der Karl Großmann«, kam es aus der Klasse.

»Ich war es nicht!«, schrie Karl. Was wirklich stimmte. Außerdem roch er nichts. Er konnte aber auch nichts riechen, denn nach einer schweren und langwierigen Nebenhöhlenvereiterung, die nicht beziehungsweise mit Kräutern behandelt worden war, die das Austrocknen der Nasenschleimhäute noch verstärkten, war ihm der Geruchssinn verloren gegangen. So geriet er jetzt fürchterlich in Rage, als sich Schwill mit den Worten »Lügner, du!« auf ihn stürzte und ihm eine Kopfnuss verpassen wollte. Da sprang Karl auf, duckte sich kurz und rammte dem heranstürzenden Lehrer den Kopf in den Magen. Und er hätte den Moment, wo Schwill sich vor Schmerzen krümmte, sicherlich genutzt, auf den Lehrer einzuschlagen, wenn er nicht von Fritz Schirrmeister zurückgerissen worden wäre.

Wie alles ausgegangen wäre, hätte nicht in diesem Augenblick der Pfarrer von St. Marien in der Klasse gestanden, wusste später niemand zu sagen. Jedenfalls waren die beiden Kontrahenten nun gezwungen, Frieden zu geben und die Sache auf sich beruhen zu lassen.

Nach der Schule musste Karl wie immer mit seinem Vater durch die Stadt fahren, um Lumpen einzusammeln. Zwischen dem Rheinsberger Tor und St. Trinitatis erscholl ihr Ruf: »Lumpen, Knochen, Alteisen und Papier – der Lumpenhändler ist jetzt hier!«

Anschließend musste er in Richtung Treskow laufen, wo sie in der Nähe des Sees auf einer kleinen Wiese ein paar Ziegen stehen hatten. Die waren zu tränken und zu melken. Aus den verschiedensten Gründen tat Karl das gerne. Wenn man die Ziegen in den Arm nahm, dann waren sie so wunderbar warm. Und sie leckten ihm Gesicht und Oberkörper ab, wenn er sich mit Salz einrieb. Das kitzelte so herrlich. Einmal hatte der Pfarrer ihn gefragt, wen er auf der Welt am liebsten habe, und er hatte geantwortet: »Keinen, nur mein Böcklein.« Das war ein kleiner Ziegenbock, mit dem er immer seine Ringkämpfe austrug. In den Stunden, die er zusammen mit seiner Lieblingsziege verbrachte, war ihm alles andere egal. Auch hatte er es bei seinem Vater durchsetzen können, dass sie die Böcklein nicht selber schlachteten, sondern nur verkauften. Wegen seiner Liebe zu den Ziegen hatten die Neuruppiner ihm auch den Spitznamen »Zickenkarl« verpasst.

Andere Tiere hingegen waren ihm egal. So auch das halb tote Karnickel, das sein Freund Fritz Schirrmeister jetzt anschleppte.

»Wo hast’n das her?«

»Hinten aus’m Wald. Dem hat der Fuchs die halbe Pfote abjebissen. Det schlachten wir jetzt und braten uns die Keulen.« Er hatte ein großes Taschenmesser mitgebracht, das er nun aufklappte. »Ich stoß’ ihm das ins Herz und denk’ dabei, das ist der Schwill.«

Das Tier quiekte fürchterlich, als es abgestochen wurde, aber Karl Großmann grauste es nicht etwa, im Gegenteil, er genoss den kalten Schauer, der ihm durch die Adern jagte. In seinem elenden Leben war es ein besonderer Höhepunkt, dabei zu sein, wenn irgendwo geschlachtet wurde. Der Todeskampf eines anderen Geschöpfes erregte ihn, berauschte ihn, ließ es zucken im Herzen und den Genitalien, und er fühlte sich göttergleich. So freute er sich auch, als Fritz Schirrmeister ihm verriet, dass nachher bei den Koppelins hinterm Siechenhaus ein Schwein geschlachtet würde. »Da komm’ ich hin!« Seine Augen leuchteten.

Nachdem sie sich das Kaninchen über einem kleinen Lagerfeuer notdürftig gebraten und es mit großem Wohlbehagen verspeist hatten, machte sich Fritz Schirrmeister auf den Weg nach Treskow, wo er einen Anzug, den sein Vater geändert hatte, hinbringen musste. Karl blieb noch ein paar Minuten und pumpte für seine Ziegen Wasser in einen kleinen Trog; dann verabschiedete er sich von seinem Böcklein und machte sich daran, nach Hause zu schlendern. Dabei musste er durch einen kleinen Wald, mehr ein dichtes Gebüsch, hinter dem die kleine Weide des Bauern Nippkow lag.

Normalerweise schenkte er dessen mageren Kühen nicht die geringste Beachtung, heute aber ließ ihn ein erregtes Muhen aufmerksam werden. Er arbeitete sich durch das Dickicht bis zu einer Stelle vor, von der er alles im Blickfeld hatte. Und was er da sah, schlug ihn sofort in seinen Bann: Stand doch der Franz, sein Bruder, auf einem Hocker und war dabei, einer der Nippkow’schen Kühe seinen steifen Schwengel hinten reinzustoßen. Immer schneller wurden seine Bewegungen, bis er sich schließlich, die Finger in den Hintern des Tieres gekrallt, mit einem schmerzlichlustvollen Aufschrei entlud.

Karl griff sich sofort den eigenen Penis und knetete ihn, doch nichts passierte. Enttäuscht ließ er von sich ab. Wie blöd, dass er noch zu klein war zum Ficken. Das musste das Schönste sein, was es gab. Und man musste kein König und kein reicher Mann sein, um es sich leisten zu können. Wie es ging, das wusste er schon lange, denn wenn sein Vater die Mutter hernahm, kümmerte es ihn wenig, dass Franz und er dabei durchs Schlüsselloch guckten. »Los, Alte, mach die Beine breit, jetzt wirst du durchgefickt!« Dann fiel er über die Mutter her und benutzte sie. Manchmal dreimal hintereinander, und in den Kneipen hatte Karl Großmann die Männer über seinen Vater reden hören, dass er der geilste Bock im Ruppinischen sei. »Der Carl kann immer, und ich war selbst dabei, wie er an einem Tag zehn Nummern geschafft hat.« Franz, der ja einen anderen Vater hatte, beneidete Karl deswegen. »Pass mal auf, das wirst du von ihm geerbt haben. Du Glückspilz, du.« Und der Vater hatte Franz erklärt: »Wenn im Leben auch alles Bullenscheiße ist, das einzige Schöne, was du hast, das ist das Ficken.«

Karl glaubte es. Für ihn selbst kam das Schlachten hinzu, das Fließen warmen Blutes. Und darum wollte er auch Schlächter werden. Keiner, der Würste machte, sondern einer, der im Schlachthof arbeitete.

Und so eilte der Sechsjährige jetzt mit heißem Herzen zu Koppelins, um zuzusehen, wie dort geschlachtet wurde. Als er in die Waschküche kam, lag das Schwein schon tot am Boden, und Koppelin kniete mit dem linken Knie im Nacken des Tieres. Mit der linken Hand zog er nun den linken Vorderfuß nach oben, so dass sich der Hals des Schweines spannte. In seiner rechten Hand blitzte das Messer. Mit einem Aufschrei stieß es Koppelin dem Tier ins Herz und drehte es dann in der Stichwunde herum, um die Hauptader mit der Schneide zu durchtrennen. Das Blut schoss heraus, und sofort war Franz zur Stelle, um es in einer Schüssel aufzufangen. Doch Karl war noch schneller. Er stieß den Bruder beiseite und hielt den Kopf in den Strahl. Den Mund weit geöffnet. Gierig, lechzend. Als er das Blut schmeckte, ging ein Zucken durch seinen Körper. Wie bei einem epileptischen Anfall. Einer von den Erwachsenen stieß ihn brutal zur Seite. Er schlug mit dem Hinterkopf auf den Boden und blieb reglos liegen. »Ganz selig hat er ausgesehen«, sollte Koppelin später sagen. »Als hätte er den Herrn geschaut.«