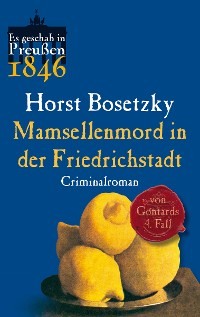

Kitabı oku: «Mamsellenmord in der Friedrichstadt»

Es geschah in Preußen 1846

Horst Bosetzky

Mamsellenmord

in der

Friedrichstadt

Von Gontards vierter Fall

Criminalroman

Jaron Verlag

Horst Bosetzky alias -ky lebt in Berlin und gilt als »Denkmal der deutschen Kriminalliteratur«. Mit einer mehrteiligen Familiensaga (zuletzt »Kartoffelsuppe oder Das Karussell des Lebens«, 2012), zeitgeschichtlichen Spannungsromanen und biographischen Romanen (wie »Kempinski erobert Berlin«, 2010, und »Der König vom Feuerland« über August Borsig, 2011) avancierte er zu einem der erfolgreichsten Autoren der Gegenwart. Im Jaron Verlag veröffentlichte er daneben mehrere Titel für die überaus erfolgreiche Krimiserie »Es geschah in Berlin« (zuletzt »Unterm Fallbeil«, 2012) und den zweiten Band für die neue Krimireihe »Es geschah in Preußen« (»Tod im Thiergarten«, 2011). Seit 2011 schreibt Bosetzky zudem unter dem Motto »Wie Berlin und Brandenburg wurden, was sie sind« kurze Mittelalter-Romane.

Originalausgabe

1. Auflage 2012

© 2012 Jaron Verlag GmbH, Berlin

Alle Rechte vorbehalten. Jede Verwertung des Werkes und aller seiner Teile ist nur mit Zustimmung des Verlages erlaubt. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Medien.

Umschlaggestaltung: Bauer + Möhring, Berlin

ISBN 9783955520335

Inhaltsverzeichnis

Cover

Titelseite

Impressum

Eins

Zwei

Drei

Vier

Fünf

Sechs

Sieben

Acht

Neun

Zehn

Elf

Zwölf

Dreizehn

Vierzehn

Fünfzehn

Sechzehn

Siebzehn

Achtzehn

Neunzehn

Zwanzig

Einundzwanzig

Zweiundzwanzig

Eins

E in blutdürstiger Dämon hat sich in meinem Körper ein genistet. Er kennt keine Gnade, und seine Grausamkeit ist ohne Grenzen. Er zwingt mich, das zu tun, wonach es ihn gelüstet, und sehe ich eine beleibte Mamsell in einer Küche stehen oder aus dem Hause treten, dann kann ich nicht anders, als mit meinem Messer auf sie einzustechen und sie aufzuschlitzen.

So hatte es ein Mann in seinem geheimen Tagebuch notiert, dessen Namen wir noch nicht verraten wollen. Es trieb ihn auch an diesem Tage rastlos durch die Residenz, um das zu tun, was er tun musste. Mochte sein Geist auch noch so sehr umnachtet sein, seine Intelligenz war hellwach, und so suchte er mit wissenschaftlicher Kühle nach einer Gelegenheit, wo er zustechen konnte, ohne dass es Zeugen gab und er Spuren hinterließ, die auch der dümmste Commissarius hätte deuten können. Der Wettergott war an diesem Abend ganz auf seiner Seite, denn Nebel waberte durch die Gassen, und ein eiskalter Nieselregen hielt alle, die keine dringlichen Geschäfte zu erledigen hatten, am warmen Ofen fest. Auch Ende März wollte es in Berlin nicht richtig Frühling werden, und die Schulkinder hatten ein Gedicht von Emanuel Geibel zu lernen:

Und dräut der Winter noch so sehr

Mit trotzigen Gebärden,

Und streut er Eis und Schnee umher

Es muss doch Frühling werden.

Und drängen die Nebel noch so dicht

Sich vor den Blick der Sonne,

Sie wecket doch mit ihrem Licht

Einmal die Welt zur Wonne.

Geibel, dessen patriotische und den Preußen schmeichelnde Gedichte beim König großen Anklang gefunden hatten, war von Friedrich Wilhelm IV. vor vier Jahren eine lebenslange Pension von jährlich dreihundert Talern zuerkannt worden.

Der unbekannte Mann, der später als der Mamsellenmörder in die Berliner Geschichte eingehen sollte, wusste das, so wie er vieles wusste. Zum Beispiel, wie man durch die Straßen schlendern konnte, ohne aufzufallen, und wie man sich so verkleidete, dass einen auch die engsten Freunde nicht erkannten. Allerdings, ein gewisses Risiko gab es immer, und so zuckte er zusammen, als ihm an der Ecke Friedrich- und Dorotheenstraße zwei Männer entgegenkamen, die eigentlich von Berufs wegen die Gabe haben mussten, andere zu durchschauen: der Geheime Oberrath Dr. Wilhelm Wiesenburg, führender Kopf der Politischen Polizei in Preußen, und der Criminal-Commissarius Waldemar Werpel. Sie mussten doch merken, dass er ein Ausbeinmesser aus Damaststahl unter seinem Überhang verborgen hatte! Doch beide nahmen keinerlei Notiz von ihm. Der Unbekannte konnte also aufatmen und ungestört dem Folge leisten, was der Dämon, der Gewalt über ihn hatte, ihm vehement befahl: Ziehe aus und töte eine beleibte Mamsell!

Mamsellen gab es in bürgerlichen Haushalten, wo von der Küchenmamsell die Rede war, und in Restaurationsbetrieben, wo die kalte Mamsell für kalte Speisen und Büfetts die Verantwortung trug. Allerdings gab es auch Berliner, die, ungeachtet dieser Berufsbezeichnung, alle bürgerlichen Mädchen beziehungsweise unverheirateten Frauen mit der Bezeichnung Mamsell belegten, kam es doch vom französischen Mademoiselle her.

Für den Unbekannten indes war eine Mamsell vor allem eine Köchin. Einen Plan hatte er nicht, er ließ sich treiben und wartete auf eine günstige Gelegenheit. Doch der Dämon wurde immer ungeduldiger und drohte, ihn selbst zu töten, wenn er nicht bald eine beleibte Mamsell tötete.

Er kam ans Ufer der Spree und bog rechts in den Weidendamm. Dort war an einem kleinen Graben, der immer wieder zugeschüttet werden sollte, der »Hammelkopf« gelegen, eine Restauration, in der die Leute der unteren Stände ihr weniges Geld in billigen Fusel umsetzten. Zwischen der niedrigen Längswand und dem Bollwerk verlief ein schmaler Pfad, den er nun entlangschlich, um einen Blick in die Küche zu werfen. Die Gelegenheit wäre günstig gewesen, doch die Frau, die im Hammelkopf am Herd stand, war lang und dürr und damit nichts, womit sich sein Dämon zufriedengegeben hätte. Enttäuscht wandte er sich wieder um, nicht ohne einen schnellen Blick in den Gastraum zu werfen. Gott, das war doch Louise Aston, die dort in Männerkleidern hockte, ihren Geliebten an der Seite, und ihre Cigarre rauchte! Es wurde Zeit, dass der König sie aus der Stadt entfernte.

Seine Unruhe wurde immer stärker. In den nächsten Stunden musste es geschehen, sonst verfiel er dem Wahnsinn und landete im Irrenhaus. Die Sinne schienen ihm zu schwinden, und um nicht auf das Trottoir zu stürzen, umklammerte er das Geländer, das neben dem Eingang zum Hammelkopf angebracht war. Als er sich wieder beruhigt hatte, lief er an der Spree entlang, überquerte ihre Arme und kam über die Neue Friedrichzur Spandauer Straße. An der Einmündung der Nikolaikirchgasse gab es so viele Destillen auf einem Haufen wie sonst nirgendwo in Berlin, und Adolf Glaßbrenner hatte dazu schon angemerkt: Ejal, wo der Berliner mit eenem Oooge hinkiekt - mit’s andre kiekta inne Destille. Es hatte sich in dem Unbekannten der Gedanke festgesetzt, dass sein erstes Opfer eine dicke Mamsell aus einer Kneipe oder einem Restaurant sein musste. Der Dämon wollte es so.

In seinem Kopf dröhnte und zuckte es. Der Dämon lachte höhnisch: Erst wenn sich der Stahl deines Messers in einen warmen Körper bohrt, bist du erlöst. Blut will ich fließen sehen!

Zwei

Christian Philipp von Gontard lief die Dorotheenstraße in einem Tempo hinunter, das sich für einen Major der Königlich Preußischen Artillerie nicht schickte, aber traf er zu spät im Hörsaal ein, dann bekam er wieder Ärger. Nicht zu Unrecht hieß es: Fünf Minuten vor der Zeit ist des Soldaten Pünktlichkeit. Er bog links ab und hetzte auch durch die Schadowstraße, bis er endlich Unter den Linden angekommen war und den Komplex der Vereinigten Artillerie- und Ingenieurschule vor sich hatte. In der vertrat er das Fach Physik. Seine Zöglinge, alles gestandene Offiziere, erwarteten ihn mit einiger Spannung, und manche spotteten sogar, dass es ihnen so erginge wie dem Schüler in Goethes Faust : Ich bin allhier erst kurze Zeit, / Und komme voll Ergebenheit, / Einen Mann zu sprechen und zu kennen, / Den alle mir mit Ehrfurcht nennen. Seinen guten Ruf verdankte Gontard ebenso seinen profunden fachlichen Kenntnissen wie auch seinen Erfolgen bei der Aufklärung mysteriöser Verbrechen. Man klopfte geradezu enthusiastisch auf die Pulte, als er eingetreten war und seine Zuhörer begrüßt hatte. Diese Huldigung war ihm fast ein wenig peinlich, und so kam er schnell zur Tagesordnung, der gegenseitigen Vorstellung. Da hörte er manchen Namen, der ihm geläufig war und dessen Träger sich hervorgetan hatte, seit Albrecht der Bär die lange Liste der brandenburgisch-preußischen Fürsten eröffnet hatte, aber kein Stammbaum war derart verzweigt, dass er einen entfernten Verwandten vor sich hatte. »Und nun in medias res!«, konnte er endlich ausrufen und mit der Einführung in sein Fachgebiet beginnen, nachdem das Präludium eine gute halbe Stunde in Anspruch genommen hatte.

»Was uns in der Theorie primär interessiert, meine Herren, ist die Ballistik, die Lehre von den geworfenen Körpern. Sie ist ein Teilbereich der Physik und beschreibt die Vorgänge, die einen Körper betreffen, der sich durch den Raum bewegt. Als Begründer der Ballistik gilt der Italiener Nicolo Tartaglia, geboren 1499 oder 1500 in Brescia, gestorben 1557 in Venedig. Ihm verdanken wir die Entdeckung der Wurfparabel. Die Wurfparabel ist die Flugbahn, die ein Körper beim schiefen Wurf in einem homogenen Schwerefeld beschreibt, wenn man den Einfluss des Luftwiderstandes vernachlässigt. Der Scheitel der Parabel befindet sich dabei am höchsten Punkt der Flugbahn, die Parabel ist nach unten geöffnet. Die ballistische Kurve dagegen ist die von der idealen Wurfparabel abweichende Kurve unter Einfluss des Luftwiderstandes. Grund für die Parabelform ist die Tatsache, dass während des Fluges nur die Schwerkraft auf den Körper einwirkt. Zur Berechnung wird die Anfangsgeschwindigkeit in die zueinander senkrechten Komponenten x und y zerlegt, die unabhängig voneinander behandelt werden können. Die horizontale x-Komponente ist völlig unabhängig von der vertikalen y-Komponente, die nach oben gerichtet ist.« Er kam nun zu den mathematischen Formeln und registrierte ein allgemeines Aufstöhnen bei seinen Zuhörern. Sie hatten erwartet, dass es in seinem Unterricht vergnüglicher zugehen würde. Er brach ab und sah in die wenig amüsierten Gesichter. »Gibt es Fragen, meine Herren?«

Es meldete sich ein Offizier, der aus dem südlichen Brandenburg kam, sich als Georg von Glombeck vorgestellt hatte und der Schüler war, der Gontard am wenigsten gefiel. Warum das so war, hätte er nicht sagen können, aber in seinem Gesicht, das ihn an eine grinsende Bulldogge erinnerte, stand etwas zu lesen, das Gontard beunruhigend fand.

»Reden wir bei Ihnen auch über Raketen in der Artillerie?«, fragte Glombeck.

»Ja, aber erst am Ende des Semesters.«

Glombeck lachte. »Ah, Sie müssen sich erst auf dieses Thema vorbereiten.«

»Nein, ich muss nur schnell selber eine bauen, um Sie Ihnen vorzuführen.«

Damit hatte er die Lacher auf seiner Seite und konnte sich in sein Bureau zurückziehen. Für heute hatte er seine dienstlichen Pflichten erfüllt und nun endlich die Muße, sich seinen privaten Vergnügungen zu widmen - wenn es denn derzeit welche gegeben hätte. Weder zum Reiten noch zum Fechten trieb es ihn wirklich, und es gab auch kein mysteriöses Verbrechen aufzuklären. So blieb ihm nur das Flanieren und die Causerie, aber jetzt am frühen Nachmittag saß im Roten Zimmer des Café Stehely noch niemand, dessen Gesellschaft ihm zugesagt hätte. Schöngeistige Schwätzer, die es im Leben zu nichts gebracht hatten, waren ihm zuwider.

Gerade als er sein Bureau aufschließen wollte, kam ihm Werner Siemens entgegen. Der Seconde-Lieutenant der Artillerie aus Lenthe bei Hannover war am 1. Oktober 1842 zur Artilleriewerkstatt Berlin versetzt worden, nachdem man ihn begnadigt hatte. Ursprünglich war er aufgrund der Teilnahme an einem Duell zu fünf Jahren Festungshaft verurteilt worden. Seit dem Tod seiner Mutter musste er als ältester Sohn gegenüber seinen Geschwistern die Vaterstelle vertreten, und das kostete so viel, dass sein staatliches Salär bei weitem nicht ausreichte. So sah er sich gezwungen, mit seinen Erfindungen einiges hinzuzuverdienen, so mit der Versilberung und Vergoldung von Metallen auf galvanischem Wege.

»Woran arbeiten Sie denn gerade?«, fragte Gontard, nachdem man sich kollegial-freundschaftlich begrüßt hatte. »Oder ist das noch ein streng gehütetes Geheimnis?«

»Nein, nein.« Siemens zögerte nicht, darüber zu reden.

»Im Augenblick versuche ich, den Zeigertelegraphen zu verbessern.«

»Was bitte?« Gontard musste da eine Bildungslücke eingestehen.

Werner Siemens holte zu einer längeren Antwort aus.

»Der Zeigertelegraph dient zur Übermittlung von Nachrichten Buchstabe für Buchstabe. Er ist ganz einfach zu bedienen. Im Geber wie im Empfänger kreist gleichlaufend ein Zeiger, der manuell eingestellt wird. Wenn der Zeiger bei dem sendenden Apparat verstellt wird, führt dies zu einer entsprechenden Verstellung des Zeigers bei dem Gerät, das die Nachrichten empfängt. So können die einzelnen Buchstaben eines Textes mühelos übermittelt werden.«

»Ah ja.« Gontard hatte verstanden. »Das ist ja viel einfacher als beim Morsetelegraphen. Man muss nicht erst das Morsealphabet lernen … zum Beispiel die Bedeutung von: dit, dit, dit - dit, dit - dit - da, da - dit - da, dit - dit, dit, dit.«

Siemens lachte und klatschte in die Hände. »Bravo – aber was wollten Sie mir damit sagen?«

»Es war Ihr Name, den ich da gemorst habe.«

»Ich will Ihnen einmal vorführen, wie so ein Zeigertelegraph funktioniert«, sagte Siemens. »Kommen Sie mit in meine Werkstatt!«

Dort angekommen, zeigte er Gontard die beiden Modelle, die er entscheidend zu verbessern suchte: den Zeigertelegraphen, den Charles Wheatstone 1839 konstruiert hatte, und das Gerät von August Ephraim Kramer aus Nordhausen.

»Mein Telegraph gebraucht nur einen Draht, kann dabei wie ein Klavier mit Tasten gespielt werden und übermittelt die Informationen mit der größten Sicherheit und mit einer solchen Schnelligkeit, dass man fast so schnell telegraphieren kann, wie die Tasten nacheinander gedrückt werden. Dabei funktioniert er lächerlich einfach und ganz unabhängig von der Stärke des Stroms«, erklärte ihm Siemens.

Gontard war beeindruckt. »Und Ihren Apparat, den werden Sie dann in einer Fabrik fertigen lassen?«

»Es gibt keine Fabrik, die dafür ausgerüstet ist«, erwiderte Siemens. »Die müsste man erst erschaffen. Und ob ich in Berlin Mechaniker dafür finden werde, ist fraglich.«

»Ich hoffe, das wird Ihnen gelingen«, sagte Gontard.

»Wenn erst alle Menschen solch einen Zeigertelegraphen bei sich zu Hause haben und jeder seine Gedanken derart rasant an alle weitergeben könnte!«

Siemens lächelte hintergründig. »Keine Angst, meine Zeigertelegraphen werden wohl nur in den Amtsstuben und bei der Königlich Preußischen Post zu finden sein.«

»Angst ist das falsche Wort«, murmelte Gontard. »Es ist wohl eher Hoffnung.«

»Unser König ist an mittelalterlichen Vorstellungen orientiert«, sagte Siemens. »Wir haben einen Romantiker auf dem Thron, aber der technische Fortschritt wird nicht aufzuhalten sein und damit …«

»… auch nicht die Revolution«, vollendete Gontard den Satz.

Damit verabschiedete er sich von Werner Siemens und machte sich auf den Weg zum Gensdarmen-Markt, wo er im Café Stehely seinen besten Freund, Dr. Friedrich Kußmaul, zu treffen hoffte.

Der Criminal-Commissarius Waldemar Werpel war schlecht gelaunt, ohne sagen zu können, weshalb. Vielleicht weil es Mai geworden war und er nur seine Minna hatte, mit der er auf die silberne Hochzeit zusteuerte. Acht Kinder hatten sie, und um das neunte zu verhindern, wagte er es schon gar nicht mehr, mit ihr das zu tun, was im Wonnemonat eigentlich nahelag.

Es wurde an die Bureautür geklopft - eigentlich mehr gebummert als geklopft –, und daran konnte Werpel erkennen, dass das nur der einfältigste unter seinen Constablern sein konnte.

»Krause, herein!«, schrie er.

Krause trat ein, knallte die Hacken zusammen und legte die Handkante an die Mütze. »Melde gehorsamst: Es ist eine furchtbare Bluttat geschehen.«

Werpel zuckte zusammen, denn das ließ Arbeit und Ärger erwarten. »Wen hat es denn getroffen?«

»Die Jolanthe aus der Brunnenstraße.«

Jetzt ließ Werpel doch das nötige Mitgefühl erkennen.

»Wie, die Mamsell vom Cigarrenhändler Krummrey?«

»Nein, die Sau vom Tillack.«

Werpel sprang auf. »Krause, wenn Sie mich veralbern wollen … Ich weiß, dass Tillack sein Schwein in dieser Woche schlachten wollte.«

»Ja, aba letzte Nacht is eena jekommen und hat et ihm abjeschlachtet.«

»Wegen des Fleisches?«, wollte Werpel wissen.

»Nee, wejen dem Blutrausch, spricht der Tillack. Sie soll’n bei ihm komm’n und sich det mal anseh’n.«

Werpel reagierte unwirsch. »Wieso denn immer ich? Das ist doch nicht unser Revier.«

»Aba se ham da nur een Commissarius, und der is krank. Und Tillack sagt, det is ’ne schwere Bluttat. Seine Sau is von Mörders Hand jemeuchelt wor’n.«

Werpel zog den Gürtel fester und nahm seinen Rock vom Kleiderhaken. »Los, marschieren wir mal hin!«

Vom Molkenmarkt bis zum Rosenthaler Thor war es ein ganzes Stück zu laufen, die Spandauer Straße entlang, über die Spandauer Brücke und den Hackeschen Markt hinweg und dann die Rosenthaler Straße hinauf.

Werpel schimpfte gewaltig. »Schon der Alte Fritz ist zwischen Rosenthaler Thor und Gesundbrunnen beinahe zu Tode gekommen.«

»Wieso?«, fragte der Constabler Krause. »Hat ihn da eine Kugel der Russen getroffen?«

»Unsinn!«, rief Werpel. »Das passierte 1758 in der Schlacht bei Zorndorf. In der Brunnenstraße ist er mit seiner Kutsche umgestürzt und hätte sich um ein Haar das Genick gebrochen.«

Als Folge des glimpflich verlaufenen Unfalls hatte der König die Straße zur 1760 eröffneten Heilquelle an der Panke, dem späteren Gesundbrunnen, erneuern lassen. Sie hatte zunächst den Namen Straße nach Rosenthal getragen, ab 1801 war sie als Brunnenstraße in den Stadtplänen verzeichnet. Zu Zeiten Friedrichs II. war außerhalb der Stadtmauer östlich vom Rosenthaler Thor Wein angebaut worden, während es westlich davon als Folge eines skrupellos abgeholzten Waldes eine ausgedehnte Sandwüste gegeben hatte. Hier war die Kolonie Neu-Voigtland entstanden. Gedacht als Siedlung für Handwerker aus dem Vogtland, war sie inzwischen zur letzten Zufluchtsstätte für Arme und Obdachlose geworden.

Theodor Tillack war ein Grundbesitzer, der aus billigstem Material eine Reihe von sogenannten Familienhäusern errichtet hatte, in denen es so kalt und feucht war, dass die Bewohner zwangsläufig krank werden mussten. Er selbst lebte auf Höhe von Wollanks Weinberg in einem kleinen Herrenhaus, an dessen Hof sich mehrere Stallungen anschlossen. Und in einem dieser Ställe war die Sau Jolanthe abgestochen worden.

»Das ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Sauerei!«, rief der dicke Tillack, als er Werpel und den Constabler Krause an den Tatort geführt hatte.

Jolanthe lag in einer Lache geronnenen Blutes, und Werpel zählte mehr als ein Dutzend Einstichlöcher.

»Das kann nur ein Irrer aus der Charité gewesen sein!«, rief er.

Der dicke Tillack sah ihn bedeutungsschwer an. »Das sieht ganz nach Rotkappe aus.«

»Wer ist Rotkappe?«, fragte Werpel.

»Rotkappe ist ein Kobold«, belehrte ihn Tillack. »Er hat Krallen und rotglühende Augen und tötet Menschen, um mit deren Blut die Farbe seiner Kappe immer wieder zu erneuern. Vertreiben kann man ihn nur mit einem Bibelzitat.«

Die Chance wollte sich der Constabler Krause nicht entgehen lassen. »In deine Hände befehle ich meinen Geist; du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott!«, rief er. »Der 31. Psalm.«

Werpel fasste sich an den Kopf. »Krause, Sie bringen mich noch ins Irrenhaus!«

»Da sollten Sie mal nachfragen, ob einer entwichen ist!«, sagte Tillack.

Werpel nickte, denn in der Tat sah es ganz danach aus, als hätte ein Irrer im Blutrausch auf Jolanthe eingestochen. »Vielleicht hat er sie für eine Frau gehalten.«

»Das wird es sein!«, rief Krause. »Vielleicht für die Mamsell vom Cigarrenhändler Krummrey?«

»Kann sein«, sagte Tillack, der die Dame kannte. »Die hat wirklich Ähnlichkeit mit einem rosigen Schweinchen und heißt auch Jolanthe.«

»Jetzt reicht es aber!«, rief Werpel, konnte jedoch nicht umhin sich vorzunehmen, zuerst beim Cigarrenhändler am Rosenthaler Thor und dann in der Charité gezielte Nachforschungen anzustellen.

»Was soll mit meiner Jolanthe werden?«, fragte Tillack, als sich Werpel verabschieden wollte.

»Soll ich vielleicht den Leichen-Commissarius holen lassen«, fragte Werpel, »dass sie anschließend ein Staatsbegräbnis kriegt?«

»Machen Se Wurscht aus ihr, Herr Tillack!«, sagte Krause lachend.

Tillack brummte etwas in seinen Bart, was ihm, hätte er es laut geäußert, eine Anzeige wegen Beamtenbeleidigung eingebracht hätte, und führte Werpel und seinen Constabler zur Straße zurück. »Gehen Sie mit Gott, dann gehen Sie mit keinem Spitzbuben.«

»Das wäre nur der Fall, wenn Sie mitkommen würden«, murmelte Werpel, der genau wusste, dass Tillack schon so manchen Menschen übers Ohr gehauen hatte.

Ihre erste Station war also der Tabakwarenhändler Krummrey, den sie baten, seine Hauswirtschafterin zwecks Befragung nach vorn ins Ladenlocal zu holen. Die Mamsell Jolanthe Junge erschien auch sogleich, konnte sich aber nicht erinnern, dass sie in letzter Zeit von einem Kerl lüstern angeguckt oder gar bedrängt worden wäre.

»Da war nüscht mehr, Herr Kumsargus, seit ick ma dem Bölzke ’n paar jescheuert habe.«

»Wer ist das, Bölzke?«

»Eena von die Eckensteha.«

»Nun gut.« Werpel machte sich eine Notiz und verzichtete auf irgendwelche Nachfragen. Sich in der Charité umzuhören erschien ihm erfolgversprechender.

In einem Flügel der Alten Charité, erbaut von 1785 bis 1800, war die größte Abteilung für Irre und Wahnwitzige im deutschen Raum entstanden, und Ernst Horn war als erster Professor für Psychiatrie in Deutschland berufen worden. Obwohl Horn der Ansicht gewesen war, dass Geisteskrankheiten körperliche Leiden waren, hatte er versucht, die Kranken mit Zwangsmaßnahmen wie Drehstuhl, Drehbrett und Tretmühle zu therapieren, aber auch dadurch, dass er sie für längere Zeit in einem Sack unterbrachte und damit isolierte. Seit 1828 leitete Karl Wilhelm Ideler unter weitgehender Übernahme dieser Behandlungsprinzipien die Irren-, Deliranten-, Krampfabteilung der Charité. 1834 war man in die Neue Charité umgezogen, ohne dass sich die Bedingungen verbessert hätten.

»Wer hier landet, kann jede Hoffnung fahrenlassen«, sagte Werpel, als sie das Gebäude betraten.

»Denn vadufte ick mal lieba!«, rief Krause. »Sie brauchen mir ja nich mehr.«

Werpel ließ ihn ziehen. Die Gefahr, sich mit ihm bei Professor Ideler zu blamieren, erschien ihm zu groß.

Karl Wilhelm Ideler, der aus Bentwisch bei Wittenberge stammte, war mit seinem Grundriss der Seelenheilkunde, erschienen 1835, bekannt geworden. Werpel ließ sich von einem Assistenten bei ihm melden. Nach einer Viertelstunde wurde er vorgelassen.

»Was führt Sie zu mir?«, fragte Ideler.

Werpel fühlte sich gar nicht wohl dabei, wie ihn der Irrenarzt musterte, und redete deswegen ein wenig wirr.

»Ja, wegen der Rotkappe … Die soll die Jolanthe abgestochen haben. Also die Sau vom Tillack. Das soll ein Kobold gewesen sein. Nicht der Tillack, das ist ein Grundbesitzer, sondern der Mann, der seine Sau …«

»Machen Sie sich einmal frei!«, befahl ihm der Professor.

»Ich bin kein Irrer«, rief Werpel, »ich bin Criminal-Commissarius!«

»Ja, ja, gestern war einer hier, der hat sich als Kronprinz Wilhelm ausgegeben«, sagte der Assistent.

Es dauerte Minuten, bis das Missverständnis ausgeräumt worden war und Werpel endlich fragen konnte, ob man einen Insassen vermisse, dem zuzutrauen sei, Tiere, insbesondere Schweine, abstechen zu wollen. »Vielleicht um sich in einen Blutrausch zu versetzen.«

»Nein, von unseren Kranken ist keiner entwichen«, antwortete Ideler. »Aber derjenige, von dem Sie berichten, dass er auf das Schwein eingestochen hat, wird alsbald bei uns eingeliefert werden. Denn unser Gott bestraft alle Sünden, und sei es dadurch, dass er einen Menschen irre werden lässt und damit auf die unterste Stufe des Menschseins setzt.«

Als Werpel die Charité verließ, war er noch immer etwas verstört.

Bäume gab es nur wenige auf Berlins Straßen und Plätzen, da aber, wo sie zu finden waren, Unter den Linden zum Beispiel, im Thiergarten oder an den Ufern der Spree, erfreuten sie das Auge mit ihrem frischen hellen Grün. In so manchem Hof blühten die Apfel-, Kirsch- und Birnbäume, und wenn die Fenster offen standen, um die reine Frühlingsluft in die muffigen Zimmer zu lassen, hörte Gontard die Kinder singen:

Der Mai ist gekommen

Die Bäume schlagen aus,

Da bleibe, wer Lust hat,

Mit Sorgen zu Haus!

Wie die Wolken wandern

Am himmlischen Zelt,

So steht auch mir der Sinn

In die weite, weite Welt.

Das Lied war neu, die Musik stammte von Justus Wilhelm Lyra, der Text von Emanuel Geibel, dem Liebling des Königs. Trotzdem hörte Gontard es gern, und die letzte Zeile ging ihm nicht mehr aus dem Kopf. Auch ihm stand der Sinn nach der weiten, weiten Welt, vor allem nach Amerika. Immer wieder trug er sich mit dem Gedanken auszuwandern, dem engstirnigen Preußen zu entfliehen, wo alles demokratische und liberale Denken, wenn es laut geäußert wurde, mit Verbannung oder Festungshaft endete. Das Verfassungsversprechen, das Friedrich Wilhelm III. im Jahre 1815 gegeben hatte, war auch dreißig Jahre später noch nicht eingelöst worden. Kein Wunder war es also, dass das Auswanderungsfieber in Preußen ebenso wie in den anderen deutschen Landen immer weiter um sich griff, hervorgerufen natürlich auch durch die elende Lage, in der sich Arbeiter und Handwerker befanden, und die Tatsache, dass immer nur der älteste Sohn einen Bauernhof erben konnte.

Gontard hatte den richtigen Animus gehabt: Kußmaul saß schon im Café Stehely, blätterte in einem Roman und wartete auf ihn. Man begrüßte sich mit gewohnter Herzlichkeit.

»Was liest du denn da?«, fragte Gontard.

Kußmaul lachte. »Das, was die bevorzugte Lektüre unseres Königs ist: August Lafontaines Klara du Plessis und Klairant. Eine Familiengeschichte französischer Emigrierter.«

Gontard verzog das Gesicht. »Lafontaine ist ein eitler und oberflächlicher Schwätzer.«

August Heinrich Julius Lafontaine, 1758 in Braunschweig geboren und 1831 in Halle an der Saale gestorben, war von Haus aus Theologe und 1792 dem preußischen Heer als Feldprediger in die Champagne gefolgt. Danach hatte er sich auf sein Landgut zurückgezogen, über sechzig triviale wie auch sentimentale Romane verfasst und es zu einem der meistgelesenen Schriftsteller in den deutschsprachigen Ländern gebracht.

Der Freund verteidigte seine Lektüre. »Ich muss mich mit den Hugenotten vertraut machen, denn Luise ist nicht wenig stolz auf ihre Herkunft.«

Diese Bemerkung bezog sich auf seine Braut Luise Kahlbaum, deren Großmutter eine Cathérine Gillieux gewesen war. Sie konnten dieses ergiebige Thema aber nicht weiter vertiefen, denn in diesem Augenblick trat Kußmauls Bruder Adolf an den Tisch. Er hatte gerade sein medicinisches Staatsexamen abgelegt und war in Heidelberg Assistent von Karl von Pfeufer geworden.

»Pfeufer ist ein interessanter Mann«, erklärte er. »Vor zwei Jahren hat er die Zeitschrift für rationelle Medicin mitbegründet. Gemeinsam haben wir uns die Aufgabe gestellt, physiologische und pathologische Tatsachen auf physikalische und chemische Prozesse zurückzuführen.«

»Und was ist mit der Seele?«, fragte Gontard.

»Haben Sie jemals eine Seele gesehen? Hat Daguerre jemals eine Seele auf seine photographischen Platten gebannt?«, kam die Gegenfrage.

So uneinig sie sich in dieser Frage waren, so einig waren sie sich in der Einschätzung der politischen Lage und in der Forderung nach einer demokratischen Verfassung.

»Aber die bekommen wir nicht unter diesem König«, sagte Adolf Kußmaul. »Bei Friedrich Wilhelm IV. kann ja die Abneigung gegen alle Reformen nur als pathologisch bezeichnet werden.«

»Pst!«, machte Gontard, denn die Politische Polizei hatte ihre Schnüffler überall sitzen.

»Hoffen können wir nur auf den Sohn unseres Königs«, erklärte Friedrich Kußmaul.

Sein Bruder staunte. »Ich denke, er ist impotent?«

»Pst!«, wiederholte Gontard und fügte in Richtung eines Mannes, den er für einen Spion Dr. Wiesenburgs hielt, laut hinzu: »Unser König hat die Kraft, das wilde Tier der Revolution zu bändigen.«

»Und zwar mit Hilfe des Herrn von Bunsen«, fügte Adolf Kußmaul hinzu.

Der König hatte den Theologen, Philosophen und Weltmann Christian Karl Josias von Bunsen 1828 auf einer Italienreise kennen und schätzen gelernt. Bunsen, damals preußischer Ministerresident beim Heiligen Stuhl, wurde verspottet, dass er - wie der König auch - unter dem Verhängnis einer vielseitigen Begabung litte, die Großes versprechen und stolze Entwürfe hervorbringen würde, ohne dass es aber je zu einem vollendeten Werk gereicht hätte.

»Alles liegt in Gottes Gnade«, sagte Friedrich Kußmaul in Anspielung darauf, dass sich Friedrich Wilhelm IV. immer wieder auf sein Gottesgnadentum berief. »Fatal ist es allerdings, wenn dieser Gott die Zeichen der Zeit partout nicht erkennen will.«