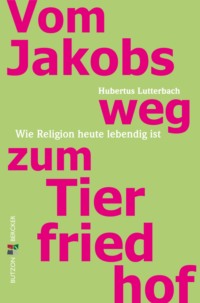

Kitabı oku: «Vom Jakobsweg zum Tierfriedhof», sayfa 6

b) Glaubwürdigkeit als Amtsideal

Ein Zwischenfazit mag helfen, das von den Medien übermittelte individuelle Verhalten von Margot Käßmann angesichts ihrer Alkoholfahrt christentumsgeschichtlich einzuordnen. Dieses Vorgehen liegt hier umso näher, da die Meinungsmacher zahlreiche Schlüsselmotive – darunter erstrangig Glaubwürdigkeit und Ehrlichkeit – aufgreifen, die durch die traditionsreiche Theologie und die kirchliche Institution vielfältig „aufgeladen“ sind. Inwieweit berücksichtigen die journalistischen Bewertungen des Rücktritts in diesem Rahmen auch religionssoziologisch betonte Aspekte wie Individualisierung, Ganzheitlichkeitsstreben und Institutionendistanzierung?

Weinkonsum und Fastenzeit

Mehrfach wird in den Kommentierungen zu Margot Käßmanns Trunkenheitsfahrt auf die Bedeutung des Weins in den christlichen Traditionen hingewiesen: Jesus hätte ihn gern und umfänglich konsumiert, wohingegen der Weinverzicht ansonsten oft auch als Ausdruck der Bußgesinnung gegolten hätte.

Die Entwicklungsgeschichte der Weinabstinenz ist derjenigen des Fleischverzichts in den Grundzügen ähnlich: Im griechischen und römischen Kult spielte der Wein eine bedeutende Rolle; er wurde als Bitt-, Sühn-, Dank- oder auch Totenopfer dargebracht. Darüber hinaus tendierten nicht wenige griechische Philosophen, vor allem aus Sorge um die Bewahrung der inneren Klarheit, zur Enthaltung von Wein. Ein exemplarisch zu verstehendes Wort des pythagoreisch beeinflussten Apollonius von Tyana aus dem ersten nachchristlichen Jahrhundert mag diese Weise der Enthaltsamkeit erläutern: „Auch das Prophetische aus den Träumen, was das Göttlichste im Menschlichen zu sein scheint, erkennt die Seele leichter, wenn sie nicht vom Weine getrübt ist, sondern es rein und im Zustande der Betrachtung aufnimmt.“112

Entsprechend den philosophischen Vorgaben beschreibt das Neue Testament die Weinenthaltung von Johannes dem Täufer als sein persönliches, zudem an jüdische Traditionen anknüpfendes „Charakteristikum“: „Wie die alttestamentlichen Gottgeweihten sich des Weines und berauschender Getränke enthielten (Numeri 6,3; Richter 13,4.7), so soll Johannes sich in völliger Hingabe an Gott einzig von der Fülle des Heiligen Geistes bestimmen lassen.“113

Der Apostel Paulus und seine Schüler sprechen nur ganz selten vom Wein. In den meisten Fällen mahnen sie zu einem maßvollen Umgang mit diesem Getränk. So lehnt Epheser 5,18 einen übermäßigen Weingenuss ab: „Berauscht euch nicht mit Wein. Das macht zügellos. Lasst euch vielmehr vom Geist erfüllen.“ Ähnliche Warnungen finden sich in 1 Timotheus 3,3.8 oder Titus 2,3. Ausnahmecharakter hat 1 Timotheus 5,23, wo mäßiger Weingenuss nicht allein als Stimulus der Freude, sondern auch als Heilmittel empfohlen wird.

Im Unterschied zu jenen Stimmen, die den Wein entsprechend den griechisch-philosophischen Traditionen ablehnen, um den klaren Geist möglichst nicht zu trüben und zu verwirren, überliefert das Neue Testament tatsächlich, dass Jesus Wein getrunken hat (Matthäus 11,19; Lukas 7,34). Ob es angesichts dieser Traditionen freilich gerechtfertigt ist, ihn rückblickend als einen „Fresser und Säufer“ zu bezeichnen, soll hier nicht weiter diskutiert werden. Nicht zu halten dürfte angesichts heutiger Kenntnis immerhin die von christlichen Hochleistungsasketen der Spätantike und des Mittelalters überlieferte Position sein, dass alle Jünger Jesu oder alle Apostel mit ihrer vermeintlichen Fleisch- und Weinabstinenz als radikal konsumverzichtende Vorbilder gelten können.

Kurzum: Margot Käßmanns persönliche Entscheidung für den Weinkonsum kann sich grundsätzlich auf das Verhalten Jesu berufen. Diese Übereinstimmung wird auch dadurch nicht relativiert, dass es innerhalb des Christentums besonders ab dem 4. Jahrhundert zahlreiche Asketen gab, die in Anknüpfung an philosophische Traditionen auf Wein verzichteten. Verwerflich war der Alkoholkonsum allein, weil sich Margot Käßmann trotzdem an das Steuer ihres Autos setzte und damit gegen die Straßenverkehrsordnung verstieß, die selbstverständlich auch für kirchliche Mitarbeiter gilt. Der Institution Kirche fügte sie überdies damit Schaden zu, dass sie als Amtsträgerin andere Menschen in Gefahr brachte, anstatt das Leben der anderen entsprechend der christlichen Grundüberzeugung als höchstes Gut zu achten.

Mehrfach wird in der Berichterstattung über den Rücktritt von Margot Käßmann erwähnt, dass ihre Trunkenheitsfahrt in die bereits begonnene und von der Kirche geförderte Fastenzeit gefallen wäre. Diese zeitliche Einordnung ihres Fehlers sollte den Eindruck verstärken, dass sie dem Alkohol ausgerechnet in einer Zeit übermäßig – sogar mit fatalen Folgen – zugesprochen hatte, als man von ihr, der prominenten Christin und Amtsträgerin, eigentlich ein Zeichen der Umkehr und der Buße erwartet hätte. Wie ordnet sich diese Erwartung in die christliche Tradition der Fastenzeit ein?

Das Fasten spielte in den jüdischen und christlichen Traditionen seit jeher eine bedeutende Rolle. Das Alte Testament sieht den Hauptsinn des Fastens in der so begünstigten Neuausrichtung auf Gott hin: „Die klar überwiegende Bedeutung des Fastens scheint keinesfalls auf der kontinuierlichen ,Abtötung des Fleisches‘ zugunsten des Geistes gelegen zu haben, sondern, wie die Heilige Schrift deutlich unterstreicht, auf dem Fasten als Ausdruck der Trauer, der Reue und der demütigen Bitte an Gott um die Vergebung der Sünden.“114 In dem Maße, wie sich das mit dem Sündenbekenntnis verbundene Fasten allein auf eine rein äußerliche Leistung beschränkte und nicht zugleich sozial fruchtbar wurde, rief es den Protest der Propheten hervor: „Rechtes Fasten, das zum Heil führt, ist wirklich Beugung der Seele zu sittlicher Tat, zu sozialem Liebesdienst an den Armen und Unglücklichen im Volk.“115

Auch die Hinweise, die das Neue Testament zu Jesu Fasten bietet, zeigen ihn nicht als „Hochleistungsasketen“ oder Büßer; stattdessen wird seine Beziehung zum göttlichen Vater akzentuiert: „Die Stellung, die Jesus zum Fasten einnimmt, ist neu und einzigartig.“ Er war „frei von jeder asketischen Ängstlichkeit“116. Zwar unterzieht sich Jesus im Sinne einer inneren Vorbereitung auf seine messianische Tätigkeit einem vierzigtägigen Fasten; er sieht darin allerdings – wie nochmals betont sei – „keine asketische Leistung“, sondern lebt vielmehr „als vom Geist Ergriffener“117.

Im Anschluss an Jesu vierzigtägiges Fasten gestalteten die Christen eine vierzig Tage umfassende Fastenzeit seit altkirchlicher Zeit so, dass man sich in dieser Periode mit Ausnahme der Sonn- und Feiertage bis zur neunten Stunde – also bis etwa 15 Uhr – von Speisen enthielt und sich danach auf einfache Nahrung (also ohne Fleisch und Wein) beschränkte. Als seit dem 3. Jahrhundert vorgeschriebene Tage des Vollverzichts im Sinne von Fastentagen bei Wasser und Brot galten allein die Kartage unmittelbar vor dem Osterfest.

Wenn der Liturgiehistoriker Martin Klöckener herausstellt, dass die gegenwärtige Konsumorientierung („Erlebnisgesellschaft“) eine konzentrierte, Leib und Seele gleichermaßen einschließende Mitfeier der Fastenzeit erschwere118, mag Margot Käßmann mit ihrem Alkoholkonsum in der Fastenzeit genau dieses Manko unterstreichen. Als ebenso bemerkenswert darf herausgestellt werden, dass auch die Gesellschaft die erhöhten ethischen Ansprüche, die die Kirchen und deren Repräsentanten während der Fastenzeit an sich stellen, wahrnimmt und als Maßstab aufgreift. Mit Blick auf Margot Käßmann kommt erschwerend hinzu, dass sie sich vor ihrer Autofahrt unter Alkoholeinfluss sogar öffentlich dazu bekannt hatte, die Fastenzeit entsprechend den Vorgaben ihrer Kirche für eine Vertiefung im christlichen Glauben zu nutzen. – Mit Blick auf die „gelebte Religion“ ist festzuhalten: Margot Käßmann hat durch ihr individuelles Handeln nicht allein gegen die Normen der Straßenverkehrsordnung und des kirchlichen Schutzes für das Leben aller Menschen verstoßen, sondern darüber hinaus auch Verhaltensregeln missachtet, die die Kirchen für die Fastenzeit aufgestellt haben. Ihr individuelles Verhalten kommt somit einem mehrfachen Angriff auf die Glaubwürdigkeit der Kirche und ihrer eigenen Person gleich.

Charisma und Fehlbarkeit

Im Moment von Margot Käßmanns größter beruflicher Krise beklagen viele Kommentatoren die mit dem Fehltritt verbundene Aufweichung ihres Charismas, ihrer Authentizität und ihrer Ausstrahlungskraft. Vor diesem Hintergrund seien ihr öffentliches institutionengebundenes Wirken sowie der Verlust bzw. Wiedergewinn des ihr zugeschriebenen Charismas religionssoziologisch und religionsgeschichtlich knapp eingeordnet.

In seinem berühmten Aufsatz „Politik als Beruf“ benennt der Soziologe Max Weber († 1920) drei Kriterien, welche ein Charismatiker erfüllen müsse, damit die Menschen ihm die „ganz persönliche Hingabe“ oder „das persönliche Vertrauen zu Offenbarungen“ zubilligen und sich ihm anvertrauen119: „Leidenschaft – Verantwortungsgefühl – Augenmaß“120. Leidenschaft meint hier nicht irgendeine Art von Aufgeregtheit oder Hysterie, sondern vielmehr die passionierte Hingabe an die bestimmte Sache; eine Hingabe, die auf einen inneren Anruf zurückgeht. Als Zweites muss sich eine öffentliche Person gegenüber der Sache verantwortlich zeigen, wenn ihr Auftreten als überzeugungskräftig wahrgenommen werden soll. Drittens sollte sie in der Lage sein, Augenmaß walten zu lassen. Dafür muss sie die Realitäten mit Konzentration und innerer Ruhe aus einem gewissen Abstand auf sich wirken lassen. Mit dem pointierten Slogan „Distanz zu Dingen und Menschen“ lässt sich diese zentrale Fähigkeit auch hinsichtlich charismatischer Menschen in öffentlichen Ämtern herausstellen. Jedenfalls fasst Max Weber sein Profil des idealen Politikers mit folgenden Worten zusammen: „Die Hingabe an die Politik, wenn sie […] menschlich echtes Handeln sein soll, kann nur aus Leidenschaft geboren und gespeist werden. Jene starke Bändigung der Seele aber, die den leidenschaftlichen Politiker auszeichnet […], ist nur durch die Gewöhnung an Distanz – in jedem Sinne des Wortes – möglich. Die ,Stärke‘ einer politischen ,Persönlichkeit‘ bedeutet in allererster Linie den Besitz dieser Qualitäten.“121

Auf Margot Käßmann angewendet, bedeutet Max Webers Grundorientierung, dass ihr die Menschen die Leidenschaft, das Verantwortungsgefühl und das Augenmaß, mit denen sie hauptsächlich für die Institution Kirche gewirkt hatte, aufgrund ihrer Trunkenheitsfahrt nicht länger zubilligten. Sie hatte nämlich ihre individuellen „Regeln“ über die Normen der Institutionen Staat und Kirche gesetzt. Dadurch war es in den Augen der Öffentlichkeit gewissermaßen zu einer Unterbrechung ihrer inneren Verbindung mit jenen Institutionen gekommen, deren Werte sie bis dahin intensiv beworben und eingefordert hatte. Mit ihrem äußeren Rücktritt machte sie vor den Augen der Öffentlichkeit das Ausmaß ihrer vorangegangenen inneren Distanzierung gegenüber den institutionellen Normen augenfällig. In der Konsequenz rechnete man ihr zum einen den sofortigen Verzicht auf die institutionelle Macht als persönliches Eingeständnis und „Bußwerk“ an. Zum anderen kam der Rücktritt auch der von ihr vertretenen Institution zugute, insofern Margot Käßmann zum Ausdruck brachte, dass das kirchliche Personal ebenso wie jeder andere Gläubige an die kirchlichen Normen gebunden ist und andernfalls dafür die Verantwortung übernehmen muss.

Wem unterstellte sich Margot Käßmann mit ihrem Rücktritt vom evangelischen Spitzenamt eigentlich letztlich? Waren es die Normen der Institution Kirche? Oder diente ihr – zumindest in den Augen der Öffentlichkeit – Jesus selbst als Norm? Wenn „charismatische Herrschaft“ die unmittelbare Unterstellung unter einen (göttlichen) Herrn bedeutet122, schrieben ihr die Medien eine durch den Rücktritt vollzogene Neuorientierung am Verhalten Jesu zu. Mehr als zuvor galt sie als „wieder erstandene Charismatikerin“, die für ihre Transparenz von der institutionellen Macht lassen kann, um „das ewig Neue, Außerwerktägliche, Niedagewesene und die emotionale Hingenommenheit“ mit ihrer Person umso klarer zu veranschaulichen.123 Die Ikonenhaftigkeit, die ihr manche Medien vor ihrer Trunkenheitsfahrt zugeschrieben und nach ihrer Trunkenheitsfahrt abgesprochen hatten, sollte als wiederhergestellt gelten. Damit brachte sie zugleich zum Ausdruck, dass sich ihr persönliches Ganzheitlichkeitsstreben nicht auf eine Institution, sondern auf Jesus, den Patron aller seit ihrer Taufe zum persönlichen Bekenntnis eingeladenen Christen, bezog. Es sei nochmals hervorgehoben, dass das einsichtsvolle Verhalten von Margot Käßmann auch ihrer Kirche im Sinne einer doppelten Werbebotschaft zugutekam: Erstens verfügt die evangelische Kirche über glaubwürdiges Personal, das sich auch bei offenkundigen Normenverstößen umkehrbereit zeigt. Zweitens gelten in der Kirche die maßgeblichen Normen für alle gleichermaßen verbindlich.

Zuletzt sei ausdrücklich auf die Bedeutung der Medien für den „Transport“ des Charismas hingewiesen. Von Bedeutung sind hier die auch in den Printmedien übermittelten Bilder: Sie kontrastieren Margot Käßmann, die von ihren individuellen und institutionellen Idealen abgewichen ist, mit der „gesühnten“ Margot Käßmann: „Transzendente Sinnstrukturen sind durch das Bild viel direkter zu vermitteln als durch die Schrift. Stars und Marken als Objekte transzendenten Sinns, so kann zweifelsohne konstatiert werden, existieren nur durch die ,mythische Imaginationskraft‘ des Bildes“, wie der Kommunikationswissenschaftler Malte Lenze herausstellt.124 Entscheidend war also diesem Votum zufolge, dass Margot Käßmann der Öffentlichkeit nach ihrem Rücktritt neuerlich als eine individuelle und integre Persönlichkeit erschien, die ihre individuelle, an Jesus orientierte Glaubwürdigkeit über das Festhalten an ihren hohen institutionellen Ämtern stellte.

c) Walter Mixas Ende als Bischof von Augsburg

Beinahe zeitgleich mit dem freiwilligen Rücktritt von Margot Käßmann trat der Augsburger Bischof Walter Mixa unfreiwillig den Rückzug von seinen Leitungsämtern an.

Geboren 1941 im oberschlesischen Königshütte, studierte Walter Mixa nach dem Abitur Katholische Theologie in Dillingen und Freiburg im Üechtland. Nach seiner Priesterweihe 1970 verfasste er eine Promotionsschrift im Fach Dogmatik und übernahm 1975 das Amt des Stadtpfarrers von Schrobenhausen. Von 1996 bis 2005 wirkte er als Bischof von Eichstätt, bevor er zwischen 2005 und 2010 die bischöfliche Leitung der Diözese Augsburg innehatte. Zudem war er zwischen 2000 und 2010 mit dem Amt des Militärbischofs der Bundesrepublik Deutschland betraut. Während seiner Jahre in der Öffentlichkeit machte er regelmäßig mit provokativer Rede auf sich aufmerksam, wenn er von den Menschen innerhalb und außerhalb der römisch-katholischen Kirche die Einhaltung kirchlicher Normen verlangte und ein glaubwürdiges Verhalten einforderte. Im Jahre 2010 erfolgte sein Rücktritt von allen Spitzenämtern, nachdem er auf öffentlich-medialen Druck hin einräumen musste, Kinder geschlagen zu haben und für finanzielle Unregelmäßigkeiten verantwortlich zu sein. – Inwieweit spiegelt auch die Berichterstattung über die Mixa-Demission die gesellschaftlich hoch geschätzten Trends hin zu mehr Individualisierung, Ganzheitlichkeit und Institutionenskepsis wider? Zur Beantwortung dieser Frage folgt zunächst ein knapper Überblick über die entsprechenden deutschsprachigen Zeitungsartikel.

Der Weg von den ersten Vorwürfen gegen den Bischof bis hin zu dessen Rücktritt lässt sich am intensivsten von allen überregionalen Zeitungen und Journalen in der SZ verfolgen. Diese Zeitung spielte bei der Zuspitzung der Affäre eine Schlüsselrolle.

Bereits die Überschriften zu den Artikeln der SZ geben zu erkennen, dass Bischof Mixa seit Ende März 2010 zunehmend mit dem Vorwurf der Unglaubwürdigkeit zu kämpfen hatte. So lautet die SZ-Schlagzeile am 31. März 2010: „,Warte nur, bis der Stadtpfarrer kommt.‘ Ehemalige Heimkinder aus Schrobenhausen erheben schwere Vorwürfe gegen Walter Mixa, den heutigen Bischof von Augsburg“125. Der Beitrag handelt von Menschen, die eidesstattliche Erklärungen abgegeben haben, dass sie als Kinder von Walter Mixa während seiner Amtszeit als Stadtpfarrer von Schrobenhausen geschlagen worden seien. Mit dem Teppichklopfer und der bloßen Hand hätte er ihnen im ortseigenen kirchlichen Kinderheim angesichts ihrer Unfolgsamkeit zugesetzt. Anstelle einer Entschuldigung des Bischofs, wie sie die Betroffenen wünschten, drohte das Bistum Augsburg den Betroffenen mit rechtlichen Schritten.

Am 6. April 2010 – also unmittelbar nach den Ostertagen – lautet die Titelzeile zu Bischof Mixa über einem großformatigen Bild aus dem Augsburger Dom, das ihn, liturgisch gewandet, bei einer Demutsgeste am Gründonnerstag zeigt: „Wem die Stunde schlägt. Ostern in Augsburg. Walter Mixa segnet Kinder und predigt Umkehr – doch zu den Vorwürfen gegen ihn sagt er im Dom kein Wort. Mittlerweile erklären noch mehr Menschen, er habe sie einst geprügelt. Der Bischof aber bleibt dabei: Da war nichts.“126 Entsprechend liest sich die Einleitung des Textes: An Ostern wäre der Bischof im prächtigen goldenen Ornat und mit seinem bei jedem Schritt „polternd“ aufgesetzten Bischofsstab in den Dom eingezogen. Während dieses liturgischen Einzugs hätte er mehrfach angehalten, um Kindern seine Hand segnend auf die Stirn zu legen. Obzwar er diese Kleinen jesusgleich gesegnet hätte, hätte er sich zu dem ihm angelasteten Fehlverhalten nicht geäußert, wie die SZ in denkbar schärfstem Kontrast hervorhebt. Eine eventuelle Aufgabe seiner Ämter aufgrund von möglicher Unglaubwürdigkeit findet sich bereits ausdrücklich erwähnt: „Es fordern schon Politiker und auch einige Gläubige Mixas Rücktritt, gerade weil sich dieser Bischof immer als eine ganz besondere moralische Instanz verstanden hat. Er selbst beteuert beharrlich, er habe ,zu keiner Zeit in irgendeiner Form Gewalt gegen Kinder oder Jugendliche angewandt‘. Der BILD AM SONNTAG sagte er sogar, er habe ,ein reines Herz‘“. Anhand verschiedener Beispiele aus Bischof Mixas Osterpredigt 2010 erläutert der SZ-Beitrag, dass der Beschuldigte sowohl die Kirche als auch die Gläubigen allgemein zur Umkehr aufgerufen habe. Die gegen ihn erhobenen Vorwürfe seien allerdings unberücksichtigt geblieben: „,Die Kirche ist reformbedürftig. Wir müssen umdenken und umkehren.‘ Das ist durchaus überraschend. Doch mehr kommt an diesem Ostertag nicht von ihm. Über die Schläge mit dem Teppichklopfer und die Stockhiebe, die ihm vorgeworfen werden, verliert Mixa kein Wort.“ Stattdessen habe er seine Predigt „mit fester Stimme gehalten“ und sie mit dem Ausruf beendet: „,Sündigt nicht mehr!‘“127

Schon am 9. April 2010 titelt die SZ mit zunehmend dramatischem Tonfall: „Immer mehr Vorwürfe gegen Bischof Mixa. Ehemalige Heimkinder fordern das Bistum auf, ihre Anschuldigungen von einem Gericht prüfen zu lassen.“128 Am 12. April erläutert die SZ, wie sich die Lage für Bischof Mixa weiter zuspitzte, insofern er sich auch finanzielle Unregelmäßigkeiten hätte zuschulden kommen lassen: „Ein Kunstschatz für das Waisenhaus. Bischof Mixa soll in seiner Zeit als Stadtpfarrer mit Stiftungsgeld einen wertvollen Kupferstich gekauft haben.“129 Am 13. April 2010 formuliert die SZ-Überschrift die entsprechende Reaktion des Augsburger Bischofs: „Mixa räumt Versäumnisse im Umgang mit Geld ein. Mobiliar und Kunstgegenstände seien aber nicht für den privaten Gebrauch gekauft worden, sagt der Bischof.“130

Am 15. April 2010 erwägt die SZ offensiv die Möglichkeiten einer Demission von Bischof Mixa schon in der Titelzeile des entsprechenden Artikels: „Wenn Hirten irren. Der Papst kann fehlbare Bischöfe aus dem Amt drängen – Aber es gibt kein Anzeichen, dass er gegen Walter Mixa vorgeht.“131 Am 17./18. April 2010 formuliert die Mixa-bezogene Überschrift offensiv den Kontrast zwischen den neutestamentlich-christlichen Idealen und dem Bischof selbst: „Des Bischofs steinernes Herz. Walter Mixa hat den ehemaligen Heimkindern Lüge vorgeworfen und selbst falsches Zeugnis abgelegt.“132

Schon einen Tag später tönt es in der Überschrift: „Der Bischof wankt. Rücktrittsforderungen gegen Walter Mixa mehren sich. Ehemalige Heimkinder wollen mit Sonderermittler reden.“133 Nachdem der Bischof zugeben musste, in seiner Zeit als Stadtpfarrer von Schrobenhausen entgegen seiner ursprünglichen Aussage doch Kinder geschlagen zu haben, gibt der SZ-Artikel eine Fülle einzelner Stimmen wieder, die Bischof Mixa den Rücktritt nahelegen, um schließlich sogar noch im Sinne einer Klimax anzufügen: „Auch die deutschen Tageszeitungen sind sich einig, dass Mixa nicht mehr glaubwürdig ist und zurücktreten muss. Es gibt quasi kein unabhängiges Medium mehr, das ihn verteidigt.“

Am 21. April 2010 titelt die SZ, als ob sich in der Personalie Mixa eine leichte Entspannung anbahnte: „Bischof Mixa bittet um Verzeihung. Mehrstündige Aussprache mit dem Priesterrat kann die Diskussion um die Zukunft des Oberhirten nicht beenden.“134 Der Beitrag gibt jene sechszeilige Erklärung wieder, in der ein ausdrückliches Eingeständnis von Bischof Mixa enthalten ist: „Es tut mir im Herzen weh und leid, dass ich vielen Menschen Kummer bereitet habe. Ich bitte um Verzeihung.“ Freilich richtet der SZ-Redakteur Stefan Mayr sogleich den Blick auf die Unzulänglichkeit dieser Entschuldigung: „Der Bischof entschuldigt sich. Aber bei wem und wofür, bleibt offen. Meint er die Schrobenhausener Heimkinder, mit deren Geld aus der Waisenhausstiftung er einem Hochstapler einen Kupferstich für 43.000 Mark abkaufte? Oder meint er die Personen, die ihm Schläge mit Faust, Stock und Teppichklopfer vorwerfen? Die zunächst von ihm der Lüge bezichtigt wurden – und später teilweise recht bekamen, als er ,die eine oder andere Watschn‘ einräumte?“ Wie dem auch sei – der Rückzug des Bischofs aus der Öffentlichkeit sollte damals nicht mehr lange auf sich warten lassen.

Bereits am 22. April 2010 nahm die Affäre um den Augsburger Bischof Mixa eine überraschende Wende, sodass Matthias Drobinski auf der Titelseite der SZ seinen an oberster Stelle positionierten Beitrag mit den Worten überschreibt: „Mixa reicht Rücktritt ein. Gesuch an den Papst, ihn von seinen Aufgaben zu entbinden. Amtsbrüder hatten vorübergehende Pause angeregt.“135 Im Rahmen einer sachlichen Rekapitulation der Vorgeschichte heißt es unter anderem: „Insider berichten, der Bischof [Mixa] habe unter enormem Druck gestanden. Denn innerhalb und außerhalb der katholischen Kirche hatten sich die Forderungen gehäuft, Mixa solle sein Amt zumindest ruhen lassen, wenn nicht gleich zurücktreten.“ Und im dazugehörigen Kommentar vom gleichnamigen Autor heißt es am gleichen Tag unter anderem: „Endlich. Endlich zieht sich Walter Mixa zurück, der Augsburger Bischof am Abgrund. Er tut das offenbar nicht, weil er eingesehen hat, dass er sein Amt nicht glaubwürdig ausüben kann, solange nicht geklärt ist, wie heftig der einstige Stadtpfarrer von Schrobenhausen Heimkinder schlug und wie tief er in die Kasse der örtlichen Waisenhausstiftung griff. Er tritt zurück, weil der Druck auf ihn zu groß geworden ist.“136

Im Rückblick auf die Berichterstattung in der SZ kann kein Zweifel daran bleiben, dass Bischof Mixa in den Augen der Öffentlichkeit unglaubwürdig geworden war, weil es ihm eher um sich selbst als um die ihm anvertrauten Menschen gegangen war. – Im Folgenden sei erwogen, inwieweit auch hier sowohl christentumsgeschichtliche Grundüberzeugungen als auch religionssoziologisch relevante Gegenwartstrends (Individualisierung, Ganzheitlichkeitsstreben und Institutionenskepsis) das Urteil der Medien beeinflusst haben.

Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.