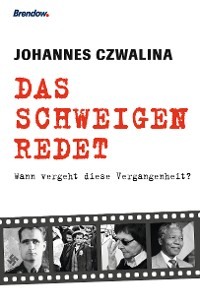

Kitabı oku: «Das Schweigen redet», sayfa 2

Bir şeyler ters gitti, lütfen daha sonra tekrar deneyin

₺499,41

Türler ve etiketler

Yaş sınırı:

0+Litres'teki yayın tarihi:

22 aralık 2023Hacim:

313 s. 6 illüstrasyonISBN:

9783865065704Yayıncı:

Telif hakkı:

Автор