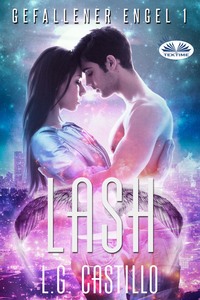

Kitabı oku: «Lash (Gefallener Engel 1)», sayfa 2

Bir şeyler ters gitti, lütfen daha sonra tekrar deneyin

₺274,25

Türler ve etiketler

Yaş sınırı:

0+Litres'teki yayın tarihi:

17 ağustos 2020Hacim:

282 s. 21 illüstrasyonISBN:

9788893986458Telif hakkı:

Tektime S.r.l.s.