Kitabı oku: «Der Mann, der Troja erfand», sayfa 4

Im Hafen von Acapulco legt der Dampfer über Nacht an, bevor es weiter in Richtung Norden geht. Schliemann hat Zeit, um die Stadt anzusehen und sich am Markt mit einem ordentlichen Vorrat an Orangen und Ananas einzudecken. Am Vormittag, bevor der Dampfer den Hafen wieder verlässt, schwimmt eine Gruppe von jungen Einheimischen zum Schiff. Sie vollführen alle möglichen Kunststücke im klaren blauen Wasser, in der Hoffnung, von den Passagieren ein paar Münzen zu bekommen. An den braunen sehnigen Körpern der Jungen gleiten Fischschwärme vorbei, die blitzschnell an der Oberfläche auftauchen, um die Essensreste zu ergattern, die hin und wieder über Bord geworfen werden. Dann legt der Dampfer ab, fährt vorbei an den ungeheuren Felsgruppen der mexikanischen Küste, die immer undeutlicher wird. Schliemann ist beeindruckt von den Bergen, die teils bis in die Wolken reichen. Bis auf zwei Feuer, die er nachts in der Ferne erkennen kann und die vermutlich von Eingeborenen entzündet wurden, gibt es kaum noch Hinweise auf menschliches Leben. Einmal fährt ein Dampfer aus der entgegengesetzten Richtung an ihnen vorbei. Tagelang kann Schliemann kein Land sehen. Nur die zunehmende Kälte weist darauf hin, dass sie sich immer weiter im Norden befinden. Nach vielen Wochen muss er erstmals wieder seine Winterkleidung anziehen. Im Übrigen sind die Tage eintönig. Im Hafen von San Diego ankert der Dampfer für wenige Stunden; außer einem einzigen Passagier will niemand aussteigen.

Es ist Anfang April 1851, als der Dampfer in die Bucht von San Francisco einläuft. Noch am selben Morgen hatte es eine Seebestattung eines älteren Passagiers gegeben, der so kurz vor dem Ziel an Fieber gestorben war. Im dichten Nebel war der in ein Segeltuch eingenähte Körper nahezu geräuschlos im Ozean verschwunden. Am Nachmittag hat sich der Nebel längst verzogen und es ist, als ob die bevorstehende Ankunft dem Schiff wieder Leben einhaucht. Die Passagiere werden ungeduldig, jeder will zuerst von Bord. Vor lauter Drängen und Schubsen hat Schliemann Mühe, nicht über seinen eigenen Koffer zu stolpern. Trotzdem gelingt es ihm, zwischendurch den imposanten Anblick zu genießen: Hunderte Segelschiffe liegen dicht beieinander im Hafen. Wie die Stadt dahinter aussieht, kann er nur erahnen, da die vielen Masten die Sicht versperren.

Drei Monate hat Schliemann für seine Reise von St. Petersburg nach San Francisco benötigt. Wie lange er bleiben will, ob er Kalifornien jemals wieder verlassen wird, darüber will er nicht nachdenken – noch nicht. Ein starker Wind weht über die Abhänge zwischen den Holzhäusern. Egal, wohin man blickt, überall sind Menschen unterwegs, unterhalten sich oder kommen aus den Geschäften, in denen sie sich für die Weiterreise zu den Goldfundstellen mit dem Nötigsten versorgt haben. Schliemann hört im Vorbeigehen das Hämmern und Klopfen von den Bauarbeiten an neuen Unterkünften. Er schnappt Gesprächsfetzen auf in unterschiedlichsten Sprachen, von denen er zu seinem Erstaunen einige nur erraten kann. Nach den vielen Wochen auf See und der untätigen Warterei preschen die Neuankömmlinge ungestüm in die Stadt, witternd, dass man schnell sein muss, um eine günstige Gelegenheit beim Schopf zu packen. Wie ein emsiger Bienenstaat hatte sich San Francisco innerhalb von zwei Jahren von einem Dorf zu einer geschäftigen Stadt entwickelt. Das Knistern in der Luft macht Schliemann wieder munter.

*

An einem heißen Tag reiten zwei Männer durch die Frontstreet von Sacramento. Sie haben struppige Vollbärte, sind von der Sonne braun gebrannt und tragen zerschlissene Hosen, erdverkrustet bis zu den Schenkeln hoch. Sie sind auf zwei schwer beladenen Maultieren unterwegs, deren Hufe auf dem trockenen Boden kleine Staubwolken aufwirbeln. An der Ecke zur I-Street ziehen die Männer fest an den Zügeln und steigen ab. Die müden Tiere werden vor einem Wassertrog festgebunden, aus dem sie sogleich gierig saufen. Mit jeweils einem kleinen Säckchen in der Hand betreten die Männer das Bankgeschäft an der Straßenecke. Während draußen in der Mittagsglut nahezu niemand unterwegs ist, herrscht im Inneren des Hauses großes Gedränge. Noch im Türrahmen bleiben die Männer stehen und müssen erst einmal abwarten, bis genügend andere Personen den überfüllten Raum wieder verlassen haben.

Als sie endlich am Schalter ankommen, werden sie von einem Bankangestellten mit hartem Akzent begrüßt. Die Männer öffnen die beiden Säckchen und schütteln sie vorsichtig aus, bis es auf dem Tisch zu glitzern beginnt. Der Bankangestellte, ein Spanier, bewegt mit dem Zeigefinger vorsichtig die kleinen Steinchen hin und her, nimmt schließlich eines davon in die Hand und schaut es sich mit zusammengezogenen Augenbrauen genauer an. Während die Männer geduldig vor ihm warten, werfen sie sich für den Bruchteil einer Sekunde einen Blick zu. Der Spanier entschuldigt sich für einen kurzen Moment und verschwindet in einem Nebenraum. In Begleitung eines weiteren Mannes kehrt er wieder zurück. Offenbar handelt es sich um den Inhaber des Geschäfts. Recht jung sieht er aus, vor allem wegen seiner kindlichen Größe und den schmalen Schultern. Fast jede andere Person im Raum überragt ihn um einen ganzen Kopf. Er begrüßt die beiden Kunden freundlich und blickt ihnen fest in die Augen, bevor er sich den Steinchen auf dem Tisch widmet. Gold soll das also sein, meint er, wobei er eher zu sich selbst spricht als zu den beiden Besitzern. So, wie es der Spanier zuvor getan hat, bewegt auch er das vermeintliche Gold zunächst mit den Fingerspitzen hin und her, bevor er es einem prüfenden Blick unterzieht. Von dem ungeduldigen Stimmengewirr in der Warteschlange lässt er sich nicht beirren. Kurz darauf legt er die Steinchen wieder auf den Tisch und würdigt sie keines weiteren Blickes mehr. Der freundliche Ton ist verschwunden, als er den beiden Herren mitteilt, dass sie nicht miteinander ins Geschäft kommen werden. Wie zufällig blitzen für einen Augenblick ein Colt auf der einen und der Griff eines Jagdmessers auf der anderen Seite seines Gürtels auf, als er seine Jacke sorgfältig zurechtrückt. Die Männer sind zwar etwas verdutzt, aber nicht schwer von Begriff. Ohne Widerworte sammeln sie den Inhalt der Säckchen ein und verlassen den Raum.

Schliemann klopft seinem Angestellten kurz auf die Schulter, bevor er wieder in den Nebenraum geht und der nächste Kunde am Schalter empfangen werden kann.

Seit sechs Uhr früh hat Schliemann das Geschäft geöffnet, und sicherlich wird er es auch heute nicht vor zehn Uhr am Abend schließen – zu viele Kunden möchten noch bedient werden. Schliemann kauft ihnen das angebotene Gold weit unter dem Marktwert gegen Bargeld ab und verkauft es dann wiederum zum Marktwert weiter an einen Agenten des Bankhauses Rothschild in San Francisco. Geld und Gold verschließt er in einem feuer- und diebessicheren Safe. An manchen Tagen macht Schliemann einen Umsatz von zwanzigtausend Dollar. Sein Bankgeschäft wird von den Goldgräbern gerne aufgesucht; der Deutsche wirkt vertrauenerweckend, nicht zuletzt deshalb, weil sich die meisten Kunden mit ihm in ihrer eigenen Muttersprache unterhalten können – sofern sie nicht Chinesen sind. Aber selbst diese kommen gerne zu ihm und werden von Schliemann mit geringstem Misstrauen bedient. Er hält sie für weit ehrlicher und harmloser als die amerikanischen Kunden.

Er ist schon viele Monate in Kalifornien. Das Grab seines Bruders Ludwig suchte er bereits wenige Wochen nach seiner Ankunft auf. Dafür musste er zum Friedhof von Sacramento reisen. Nach längerer Suche glaubte Schliemann, endlich die richtige Stelle gefunden zu haben. Inmitten von unzähligen weiteren Kreuzen stehend, wirkte es erbärmlich. Schliemann ertrug den nichtssagenden Anblick nicht gut. An dieser Stelle musste etwas anderes stehen, etwas, das das Grab seines Bruders angemessen kennzeichnen würde. Er ließ in San Francisco einen marmornen Grabstein mit Inschrift in Auftrag geben.

Immer wieder muss er an die Worte denken, mit denen sein Bruder ihm in den letzten Briefen das Leben in Kalifornien beschrieben hatte. Ludwig betonte, wie schnell sich hier ein Vermögen machen ließe und wie schnell sich das Glück wieder wenden könne. Ständig hatte er sich vor Gaunern schützen müssen, gegen Raubüberfälle trug er, so wie jeder in diesem Land, eine Waffe bei sich. Letztendlich half ihm diese aber nicht: Eine Krankheit raffte ihn dahin. Nachdem er mit ehemaligen Geschäftskollegen Ludwigs gesprochen und die Umgebung mit eigenen Augen gesehen hat, glaubt Schliemann eine ungefähre Vorstellung davon zu haben, wie sich die letzten Wochen seines Bruders zugetragen haben müssen. Auf dem Weg zu einer Goldmine war er samt Pferd in einen Fluss gestürzt. Er konnte sich zwar retten, hatte aber keine trockene Ersatzkleidung dabei. In der Kälte der kommenden Nächte bekam Ludwig starkes Fieber. Er schaffte es noch mit eigener Kraft nach Sacramento und wurde von einem Arzt behandelt. Dennoch starb er zwei Wochen später. Wer ihm in seinen letzten Stunden beigestanden hatte, ob überhaupt jemand bei ihm am Sterbebett zugegen war, das weiß Schliemann nicht.

Auf einige Gefahren in Kalifornien hat sich Schliemann vorbereitet. Gegen Betrug und Pech gibt es für ihn, abgesehen von einem geladenen Colt am Gürtel, noch ein weiteres Mittel, das sich in der Vergangenheit bewährt hat: Information. Schon vor seiner Abreise aus Europa hatte er amerikanische Geschäftskollegen gebeten, ihm »so umständlich wie möglich« darüber zu berichten, wie sich Geld in Amerika am besten anlegen ließe und wie es sich mit dem Handel in San Francisco verhalte. Um genaueres Wissen über sein neues Umfeld, die geschäftlichen Möglichkeiten und die Gesellschaft zu erlangen, unternimmt er Ausflüge in die Gegend um Sacramento. Er schaut den Goldgräbern über die Schulter, wenn sie den Schlamm der Flüsse in Sieben waschen. Er besucht Distrikte, in denen sich die Menschen auf die Suche nach Quarz oder Blei spezialisiert haben. Die Täler scheinen vom edlen Metall nur so zu glänzen.

Vor der Gesellschaft, vor allem vor den Amerikanern, nimmt sich Schliemann in Acht. Ihre Strategie glaubt er zu durchschauen. Auf übertriebene Höflichkeit und freundliche Gesten folgt bei jeder neuen Bekanntschaft irgendwann der Wendepunkt: der Versuch, ihn übers Ohr zu hauen. Und dann, wenn das Gegenüber bei Schliemann auf Granit gestoßen ist, fängt das Spiel noch mal von vorne an. Erst wenn der zweite Versuch, ihn in eine Falle zu locken, nicht geklappt hat, belässt es der Betrüger dabei und geht seines Weges, um ein neues Opfer zu finden. Schliemann bewundert diese erstaunliche Hartnäckigkeit der Amerikaner in vielen anderen Situationen. Als er die große Feuersbrunst von San Francisco miterlebt, sieht er alle hoffnungslos neben den qualmenden Ruinen ihrer Häuser stehen – bis auf die Amerikaner. Diese sind bereits dabei, unversehrte Ziegelsteine für den Neubau ihrer Unterkünfte zu sammeln. Der Weg ihrer Vorfahren hat sie offenbar gelehrt, dass Aufgeben keine Option ist.

Durchtriebene Schurken abzuweisen, wie die beiden Männer, die ihm vergoldete Kupferstücke anzudrehen versuchen, gehört für Schliemann mittlerweile zur Routine. Kunden bleiben eben Kunden, und wohl nirgendwo auf der Welt kämpft man so sehr und mit allen Mitteln um sein eigenes Glück wie hier. Schliemann pflegt in Sacramento keine Freundschaften. Während sein Revolver ihn überallhin begleitet, wächst sein Heimweh nach St. Petersburg.

Als er ein halbes Jahr in Kalifornien lebt, erkrankt er schwer. Es beginnt eines Morgens damit, dass er sich übergeben muss. Dann folgen Schüttelfrost und Hitzegefühl im Wechsel. Am nächsten Tag entdeckt er gelbe Flecken über seinen ganzen Körper verteilt. Schliemann ist bereits zu geschwächt, um sein Bett zu verlassen. Die Ärzte verabreichen ihm hauptsächlich Chinin, doch er kriegt kaum etwas mit, weil das starke Fieber ihn in ein tagelanges Delirium versetzt. Wenn er zwischendurch das Bewusstsein erlangt, muss er sofort an Ludwig denken, der eineinhalb Jahre zuvor ebenfalls todkrank im Bett lag. Nach drei Wochen hat Schliemann die Krankheit überstanden und kann im Bankgeschäft wieder seine Kundschaft empfangen. Vor allem dem Chinin schreibt er von nun an heilende Kräfte zu. Aber die Ärzte warnen ihn: Ein zweites Fieber dieser Art würde er nicht überleben.

Etwa drei Monate später, im Januar 1852, tritt das Befürchtete ein. Schliemann hat erneut starkes Fieber. Diesmal versucht er es mit einem Klimawechsel und kommt gegen Bezahlung bei einem Bekannten in San José unter. Mit einem Arzt an der Seite und der guten Luft dieser Gegend ist Schliemann bereits nach einer Woche wieder gesund genug, um nach Sacramento zurückzukehren. Aber er spürt, dass er innerlich angeschlagen ist – wann ihn das Fieber wieder überfallen wird, scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Er investiert seine Energie in das Geschäft und verdient täglich ein Vermögen. Mitte März erkrankt er zum dritten Mal. Wie bei der ersten Erkrankung muss er sich ständig erbrechen, hat Fieber und ist übersät von gelben Flecken. Seine Angestellten hat er diesmal rechtzeitig instruiert. Sie wickeln ihn in Decken und sorgen dafür, dass der bewusstlose Schliemann wieder nach San José gebracht wird. Als er nach zwei Wochen aus dem Delirium erwacht, hat er seine Entscheidung gefällt: Schliemann wird mit dem nächsten Dampfer in die Heimat zurückkehren.

*

Er sitzt in einem großen Saal, der von Tausenden glitzernden Lichtern eines Kronleuchters erhellt ist. Eingesunken in einen dunkelroten Polstersessel aus weichem Samt lauscht er der zarten Melodie einer Arie. Weiter vor ihm, irgendwo zwischen den wohlfrisierten und ordentlich gescheitelten Hinterköpfen vornehmer Damen und edler Herren muss eine Bühne sein, auf der die Sängerin, die Besitzerin dieser überirdischen Stimme steht. Aber er bemüht sich gar nicht erst, sie zwischen den Reihen ausfindig zu machen. Er will sich nur zurücklehnen und zuhören. Die Stimme genügt ihm vollkommen, ihre Töne umhüllen ihn behaglich wie eine warme Decke, streicheln liebevoll seine Seele. Aber ihm fällt nach längerem Zuhören auf, dass die Arie ungewöhnlich klingt, vermutlich ist es keine der klassischen Art. Ein rhythmischer Takt liegt unter der Melodie, zunächst nur ganz schwach im Hintergrund. Dann wird der Takt immer deutlicher, übertönt schließlich die harmonischen Klänge, bis sie gar nicht mehr zu hören sind. Der Takt hat sich in ein aufdringliches Klopfen verwandelt, als würde jemand Schliemanns Stirn als Trommel benutzen. Unwillig, sich von dem weichen Polstersessel und dem hübschen Saal zu verabschieden, gibt er schließlich die behagliche Umgebung auf und öffnet die Augen.

Er blinzelt in den grauen Himmel, was eigentlich nicht sein dürfte. Doch das stümperhaft zusammengelegte Dach aus abgerissenen Palmenblättern hat dem Wind offenbar nicht standgehalten und liegt ringsum auf dem Boden verteilt. Regentropfen prasseln völlig ungehindert auf Schliemanns Gesicht. Mühsam quält er sich von seiner Bettstatt empor; sie besteht aus seinen Koffern und einer darüber ausgebreiteten Wolldecke, die nur noch einem nassen Lumpen gleicht. Während er die Reste seines Daches vom Boden zusammenklaubt, weicht das leicht beschwingte Gefühl, das ihm sein Traum geschenkt hatte, der altbekannten Verzweiflung, die ihn seit zehn Tagen jeden Morgen beim Aufwachen übermannt. So lange sitzt er bereits an der atlantischen Küste fest. Zusammen mit Tausenden anderen Passagieren wartet er darauf, dass sie endlich weiterreisen können. Bis dahin hatte alles gut geklappt: Schliemann war wohlbehalten in Panama angekommen und hatte sich für die Weiterfahrt über Fluss und Land mit anderen Passagieren zusammengetan. Schließlich hatten sie Navy Bay erreicht, von wo die Dampfer nach New York fahren. Doch sie waren zu spät gewesen: Die Crescent City hatte nur wenige Stunden zuvor abgelegt.

Wann der nächste Dampfer eintreffen würde, ist ungewiss. Seit zehn Tagen sucht Schliemann den Horizont ab, doch außer den Schiffen, die aus der anderen Richtung kommen und nur noch weitere Passagiere abladen, passiert nichts. Inzwischen sind mehr als zweitausend Menschen an der Küste gestrandet und warten auf die Weiterfahrt. In der Navy Bay gibt es keine Häuser. Schliemann und seine Leidensgenossen müssen im Freien unter Palmen schlafen. Es ist Ende April 1852, der Beginn der Regenzeit. Die Tage vergehen kaum ohne eine einzige Stunde, in der es nicht regnet. Wegen des Regens kann wiederum kein Feuer entfacht werden, weil es kein trockenes Holz zum Anzünden gibt. Schon am ersten Tag nach der Ankunft beginnen die Passagiere, die bereits völlig ausgehungert angekommen waren, nach essbaren Kleintieren Ausschau zu halten. Schließlich töten sie eine Eidechse und verzehren sie roh. Schliemann beobachtet sich selbst mit Entsetzen, wie er voller Appetit das Fleisch verschlingt. In der Navy Bay gehören Eidechsen, Schildkröten, Affen, Maultiere und Alligatoren zur Hauptnahrung der Gestrandeten. Das Unvorstellbare existiert an diesem Ort nicht, weder sichtbar an der Oberfläche noch in den Köpfen. Ekel, Moralvorstellungen und jegliche andere Grenzen werden mühelos überwunden. Hier wollen alle nur überleben – in den ersten Tagen zumindest. Der Regen prasselt und prasselt. Die Menschen sind völlig durchnässt, die ersten leiden an Fieber- und Durchfallerkrankungen. Dort, wo sie sich hingelegt haben, krampfen und winden sie sich, bis viele von ihnen schließlich verenden. Auch nach dem Tod bleiben sie an derselben Stelle liegen – niemand kann oder will die Kraft aufbringen, sie ordentlich zu begraben. Schliemann fühlt sich immer mehr wie ein Tier. Er isst wie ein Tier, er stinkt wie ein Tier, er schläft wie ein Tier. Er suhlt sich im Schlamm, um sich vor den stechenden Mücken zu schützen. Seine Habseligkeiten bewacht er wie ein Tier seinen eigenen Nachwuchs. Mit Messer und Revolver sitzt oder schläft er die meisten Stunden auf den Koffern. Schliemann wird den kostbaren Inhalt bis zum bitteren Ende verteidigen. Er denkt dabei nicht mehr nur an den Reichtum und die Mühen, mit denen er dieses Vermögen in Kalifornien gemacht hat. Das Gold mit einem Wert von sechzigtausend Dollar ist der einzige Beweis dafür, dass er vor diesem erbärmlichen Dasein ein Leben in der Zivilisation geführt hatte. Der Gedanke an das Gold lässt ihn in diesen Tagen das Leben von damals und das Leben, zu dem er zurückwill, nicht ganz vergessen.

Eine Wunde am Bein, die ihn bereits seit der Abreise in Kalifornien begleitet, wird in der dauernden Nässe immer schlimmer. Er versucht, die Schmerzen zu lindern, indem er etwas Quecksilber auf die Stelle streicht. Mit jedem Tag vergrößert sie sich. Bald kann Schliemann ein kleines Stück des Knochens erkennen. Die Schmerzen machen ihn bewegungsunfähig. Von nun an bleibt er auf seinen Koffern liegen. Sobald er im Gebüsch etwas rascheln hört, greift er sofort zum Messer. Viele Passagiere sind in den letzten Tagen von Schlangenbissen oder Giftstacheln der Skorpione getötet worden.

Das Unwissen über die Zukunft und die Qualen ihres Lebens in der Bucht lassen die Menschen immer mehr abstumpfen. Wenn nicht ein Tier oder eine Krankheit zur Gefahr wird, dann geht die Gefahr zunehmend von den Menschen selbst aus. Schliemann kann das, was er innerhalb der Schicksalsgemeinschaft sieht und erlebt, nicht einmal in sein Tagebuch schreiben. Zu schrecklich ist es, als dass er es in Worte fassen wollte.

Nach zwei Wochen hat das Martyrium ein abruptes Ende. Ein Kanonenschuss aus der Ferne weckt Schliemann am frühen Morgen des 8. Mai. Gleich vier Dampfer fahren in kurzen zeitlichen Abständen in die Bucht und nehmen die Passagiere auf. Er bezahlt hundertdreißig Dollar für eine Luxuskabine, wechselt seine Kleidung, lässt seine Wunde verarzten und kommt mit einer Rindfleischbrühe wieder zu Kräften. Die Abfahrt aus der Navy Bay verpasst er schlafend in seinem Bett.

Krise

Am Morgen des 24. August 1857 wäre Charles Stetson am liebsten im Bett geblieben. Irgendwann stand er doch auf, zog sich an und polierte mit einem Tuch seine goldene Taschenuhr, bevor er sie am strahlend weißen Wams befestigte. Nachdem er noch einen Staubfussel von seinem Gehrock gewischt hatte, machte er sich auf den Weg zu seinem Arbeitsplatz, einem hübschen Gebäude mitten in New York. Wenig später war der Zeitpunkt gekommen, den Stetson zu den unangenehmsten Momenten seines Lebens zählen würde. Als Präsident der Ohio Life Insurance and Trust Company musste er eine Erklärung abgeben. Während er von Krämpfen in seiner Magengegend gepeinigt wurde, versuchte Stetson mit versteinerter Miene, möglichst viel Sachlichkeit auszustrahlen. Er teilte der Öffentlichkeit mit, dass das Unternehmen die Zahlungen eingestellt habe.

Die Bedeutung seiner Botschaft war trotz dieser nüchternen Formulierung bei den Journalisten angekommen. Die Daily Gazette aus Cincinnati berichtete am nächsten Tag von einem »Donnerschlag bei heiterem Himmel«. Beim Überfliegen des Artikels verwandelte sich die Gesichtsfarbe vieler Leser vor Entsetzen von aschfahl zu kreidebleich. Das New Yorker Büro der Ohio Life hatte in spekulative Anleihen für Eisenbahngesellschaften investiert, nicht ohne die Hilfe großzügiger Kredite, bewilligt von den Mitarbeitern vieler weiterer New Yorker Banken. Kaum auf der Arbeit angekommen, verlangten diese Mitarbeiter ihre Darlehen von anderen kleineren Banken zurück. Gleichzeitig verkauften Unternehmer und Gläubiger panisch ihre Aktien. Nach kurzer Zeit gingen die nächsten Banken pleite. Die übrigen warteten nervös auf die Fracht des Schaufelraddampfers Central America: Sie umfasste mehrere Tonnen Gold aus den Minen Kaliforniens, mit denen die Reserven der Banken aufgefüllt werden sollten. Zum Entsetzen aller versank das Schiff mit seinen vierhundertsechsundzwanzig Passagieren am 12. September vor der Küste von South Carolina. Grund dafür war ein Hurrikan. Das sehnsüchtig erwartete Gold lag in unerreichbarer Ferne auf dem Meeresgrund.

Fast genau einen Monat später lief eine Gruppe vornehm gekleideter Herren durch New Yorks Straßen. An jeder Hausecke kamen weitere Männer dazu. Der Mob aus Trägern von Gehröcken und Männern mit Koteletten vergrößerte sich auf zwanzigtausend Personen; Bewohner beobachteten aus ihren Fenstern, wie die Reihen aus schwarzen Zylindern gleich einem Lavastrom unaufhaltsam in Richtung Bankenbezirk zogen. Die reichen Herren verlangten von den Bankmitarbeitern ihr Geld zurück, doch diese schlossen erst die Schalter, dann die Eingangstüren. Die Protestierenden wanderten ziellos auf den Straßen herum, manche schimpften vor sich hin, andere stocherten ratlos mit ihren Spazierstöcken in Wertpapieren, die über den Boden flatterten.

Neben den verzweifelten erhoben sich auch optimistische Stimmen. Einige Journalisten fanden beruhigende Worte in ihren Beiträgen: Was in New York passiere, müsse den Westen des Landes nicht aufregen – dort, wo man nicht mit Aktien, sondern mit anständiger Arbeit, nämlich Ackerbau und Viehzucht, sein Geld verdiene, und das so gut, dass die Bauern sogar das vom Krimkrieg gebeutelte Europa mit Weizen belieferten. Doch bereits ein Jahr vor der Bankenkrise erklärte der russische Zar Alexander II. jenen Krieg, den sein Vater begonnen hatte, für verloren. Endlich herrschte Frieden, die französischen und britischen Soldaten kehrten in ihre Heimat zurück, bestellten nun wieder ihre eigenen Äcker. Die Ernte hatte sich gut angelassen, und bald gab es in Europa keinen Bedarf mehr an Getreide aus den USA. Die amerikanischen Bauern blieben auf ihrer überschüssigen Ware sitzen und konnten ihre Kredite nicht zurückzahlen.

Langsam wurden die optimistischen Stimmen verhaltener, die panischen hingegen gewannen an Kraft. Telegrafendrähte übermittelten die Neuigkeiten in rasanter Geschwindigkeit. Zwei Monate nach der Erklärung von Charles Stetson gerieten die ersten Banken in Schottland und England in Zahlungsschwierigkeiten. Bald wurde die Krise auch in Europa zum allgegenwärtigen Gesprächsthema. So setzte sich Karl Marx (1818 – 1883) am 20. Oktober in London beschwingt an seinen Schreibtisch, zückte die Feder und schrieb an Friedrich Engels (1820-1895) in beispielhaft globalisiertem Duktus: »Dear Frederick, … Die amerikanische Krise – von uns in der Novemberrevue 1850 als in New York ausbrechend vorhergesagt – ist beautiful.«

Friedrich Engels, ganz euphorisch, ließ Marx nicht lange auf eine Antwort warten: »Lieber Marx, … Der American crash ist herrlich und noch lange nicht vorbei …«

Während Marx und Engels den Bankenkollaps freudig begrüßten und den endgültigen Zusammenbruch des Kapitalismus kaum erwarten konnten, beobachtete wohl die Mehrheit der Menschheit mit großem Unbehagen, wie die Krise sich allmählich über Kontinente hinweg ausbreitete.

Nach England und Schottland erreichte die Wirtschaftskrise im Winter 1857 Holland, Frankreich und Russland. Die Schweiz, Österreich und Polen gerieten alsbald in denselben Strudel, irgendwann auch Südamerika. Tausende von Unternehmen auf der ganzen Welt gingen in Konkurs. Die Preise für Kolonialprodukte in den Erzeugerländern sanken um fünfzig Prozent. »Die Krisis«, schrieb eine Frankfurter Zeitung, »ist zur Weltfrage geworden.«

Die von Marx und Engels prophezeite und sehnsüchtig erwartete Revolution trat mit der Wirtschaftskrise dennoch nicht ein: weder in den USA noch in Europa oder sonst irgendwo auf der Welt. Rund zwei Monate nach Stetsons Verkündigung öffneten die Angestellten der meisten New Yorker Banken wieder die Schalter und empfingen ihre Kunden – die meisten von ihnen mit Koteletten und Zylindern – so freundlich wie eh und je. Als wäre nie etwas gewesen.

*

Im Jahr 1857 bangt Schliemanns Vater, sicherlich nicht unbegründet, ganz besonders um seinen Sohn, der sich als Kaufmann mittlerweile eine äußerst lukrative Existenz aufgebaut hatte. Seine Sorgen, aber auch seine persönliche Theorie zur Ursache der Krise teilt Ernst Schliemann ihm in einem Brief unverblümt mit: »… einzig und allein nur durch die Einwirkungen des Satans konnte eine solche Zeit kommen, durch die Tausende zu Grunde gerichtet werden! … Möge doch das Dir drohende Ungewitter ruhig vorüberziehen, ohne Dich im mindesten zu beschädigen!«

Schliemann beruhigt in einem Antwortschreiben daraufhin seinen Vater: »… Es ist eine Schreckenszeit im Handel eingetreten und die Crisis stürzt überall die ältesten und stärksten Handelshäuser [in den Ruin] … Durch wunderbare Zufälle … blieb ich bis jetzt Gott sei Dank ziemlich verschont, denn meine Verluste waren bis heute 9 Uhr 58 Minuten morgens verhältnißmäßig klein. … Ich habe das Waarengeschäft schon längst aufgegeben und seit Neujahr nur Bank- und Geldgeschäfte betrieben.«

Dennoch macht Schliemann sich Sorgen. Er will so viel wie möglich von dem Erworbenen retten und sich dann »vom Gewühl des Geschäfts« zurückziehen.

Gleichzeitig spürt er seit der Krise einen Ekel vor seinem Beruf, mit all den spekulativen Geschäften. Bereits viele Monate zuvor, nach dem Ende des Krimkrieges, hatte er begonnen, sich nach und nach aus dem Handel zurückzuziehen und sich dem Bankgeschäft zu widmen. Sobald diese schwere Zeit überstanden ist, will er sich ausschließlich mit der Einnahme von Zinsen begnügen.

Durch die Krise verliert Schliemann etwa vierhunderttausend Rubel, gewinnt dafür mehrere graue Haare. Während er Ersteres als mehrfacher Millionär einigermaßen verkraften kann, findet er Letzteres angesichts seines Alters erschreckend: Immerhin ist er erst sechsunddreißig. In diesen Tagen fühlt er sich so deprimiert wie lange nicht mehr. Morgens fällt es ihm zunehmend schwerer, sich in das Kontor zu begeben. Der einzige Lichtblick ist das allwöchentlich stattfindende Treffen bei ihm zu Hause, zu dem er stets einen auserlesenen Kreis gebildeter Männer einlädt. Schliemann sitzt mit den Professoren dann meist um seinen Kamin im Wohnzimmer. Während das brennende Holz knistert und knackt, halten die Gäste Vorträge zu ihren jeweiligen Fachgebieten. Ihr Gastgeber hört den Professoren mit Genuss zu und beteiligt sich noch lieber am regen Austausch danach. Jene Vorträge, die ihm besonders gut gefallen haben, kann er nach dem Abend aus dem Gedächtnis wiederholen. Die Gespräche mit den Wissenschaftlern beschwingen Schliemann. Zugleich nagen sie innerlich an ihm; meist gerade dann, wenn er im Kontor sitzt und über seinen Warenlisten brütet. Seiner Tante aus Kalkhorst schreibt er während einer dieser frustrierenden Momente, dass er in wissenschaftlicher Hinsicht wohl sein Leben lang ein Stümper bleiben würde.

*

Im Jahr 1858, fast genau ein Jahr nach der Weltwirtschaftskrise, ist wieder einmal ein trister Abend in St. Petersburg angebrochen, an dem Schliemann ohne Gesellschaft in seinem Arbeitszimmer sitzt und überlegt, wie er die folgenden Stunden sinnvoll nutzen könnte. Da fällt ihm ein, dass er seine Korrespondenz längst einmal in einen ordentlichen Zustand bringen wollte. Er steht auf und holt einen großen Karton aus dem Regal. Nach wenigen Momenten sitzt er wieder am Schreibtisch. Vor ihm liegt ein dicker Stapel aus Briefen und Tagebüchern – die letzten fünf Jahre zu Papier gebracht. Er blättert Seite für Seite um, während er in Gedanken nach und nach immer tiefer in die Erlebnisse der vergangenen Jahre einsinkt.

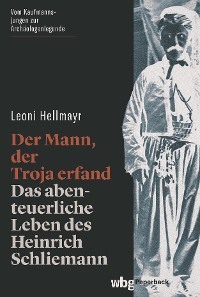

Heinrich Schliemann als reicher Kaufmann in St. Petersburg

Im Sommer 1852 war Schliemann aus Amerika nach Russland zurückgekehrt. Um wenige Wochen hatte er dabei den Höhepunkt der Weißen Nächte von St. Petersburg verpasst: wenn das Licht die Stadt nie ganz verlässt und noch zu spätester Stunde von den goldenen Kuppeln der Kathedralen und der Wasseroberfläche der vielen Kanäle zurückgeworfen wird. Ein fortwährender Dämmerzustand, magisch und schlafraubend.

In den ersten Wochen hatte er ein Treffen mit Jekaterina Lyshina arrangiert, die ihm vor seiner Amerikareise einen Korb gegeben hatte. Sie ist eine überdurchschnittlich gebildete und selbstbewusste Russin aus einer mäßig wohlhabenden, dafür gesellschaftlich einflussreichen Juristenfamilie in St. Petersburg. Seit ihrer letzten, etwas unterkühlten Begegnung waren etwa zwei Jahre vergangen. Sein beruflicher Erfolg in Kalifornien hatte ihm ein deutlich größeres Vermögen und viel Anerkennung in der Branche eingebracht. Nicht nur seine Freunde an der Börse in St. Petersburg hatten ihn beim Wiedersehen mit Begeisterung empfangen. Auch Jekaterina war sehr viel freundlicher zu Schliemann gewesen. Seinem zweiten Antrag hatte sie schließlich zugestimmt.