Kitabı oku: «Der Mann, der Troja erfand», sayfa 5

Für das Ehegelöbnis hatten sie sich die Isaak-Kathedrale ausgesucht: ein eindrucksvolles Bauwerk mit Granitsäulen, bronzenen Kapitellen und einer vergoldeten Hauptkuppel mit einem Durchmesser von sechsundzwanzig Metern. Eine Kirche, in der sich üblicherweise zu besonderen Festen auch der Zar und die Zarin einfanden. Sie bot Platz für mehr als zehntausend Menschen. Bei Schliemanns Vermählung war allerdings außer Jekaterinas Angehörigen niemand anwesend – bis auf zwei seiner Geschäftskollegen, die ihm als Trauzeugen zur Seite gestanden hatten. Die übersichtliche Runde war an einem Seitenaltar zusammengekommen, wo Heinrich und Jekaterina nach russisch-orthodoxem Brauch vermählt wurden. Anschließend hatten sie ihre neue Wohnung bezogen, die Schliemann nur wenige Wochen zuvor gemietet hatte. Sie umfasst die gesamte dritte Etage eines Stadtpalais: zwölf Zimmer, eine Küche sowie einen Pferdestall und eine Wagenscheune neben dem Gebäude. Noch bevor Schliemanns Frau mit eingezogen war, hatte er die Wohnung mit prachtvollen Möbeln ausstatten lassen. Allein in die Einrichtung des Gästezimmers hatte er tausend Rubel investiert.

Jekaterina Lyshina, Altersbildnis

Damals hatte Schliemann seiner Familie in Mecklenburg geschrieben: »Wenn ihr diesen Brief erhaltet, bin ich, so Gott will, schon fünf Tage verheiratet und werde gewiss meinerseits das Möglichste tun, um meine Frau recht glücklich zu machen. In der Tat, sie verdient glücklich zu sein, denn sie ist ein sehr braves, einfaches, kluges und vernünftiges Mädchen, und ich liebe und achte sie jeden Tag mehr.«

Statt eine Hochzeitsreise zu machen, hatte Schliemann einige Tage später sein ebenfalls neu eröffnetes Kontor bezogen. Dort verbrachte er in den folgenden Jahren viele arbeitsame Stunden, das »Gewühl des Geschäfts« sollte hier seine Basis finden. Mit einem Kapital von mehr als zwanzigtausend Rubel hatte er sich Ende des Jahres 1852 als Kaufmann II. Gilde einschreiben lassen und zugleich in Moskau eine Großhandelsfiliale eröffnet. Seinem Vater musste er einen Besuch für den Winter 1853 absagen, »denn ich habe jetzt ein ungeheures Geschäft und von der blauen Farbe: ›Indigo‹ allein für viele hundert Tausend Thaler auf dem Lager.«

Es war das Jahr, in dem der Krimkrieg ausgebrochen war. Die zaristische Armee war Schliemanns bester Kunde geworden. Er hatte sie mit Blei und Salpeter zur Munitionsherstellung beliefert sowie mit Indigo zur Färbung der blauen Uniformjacken.

Der Hochzeit folgte eine Zeit voller Geschäftsreisen und Gewinne. In einer seiner Aufzeichnungen hatte er sich selbst ermahnt, nicht so gierig sein zu dürfen: »Während des ganzen Krieges habe ich nur an Geld gedacht.«

An anderer Stelle hatte er geschrieben: »Ich bin so sehr an Tätigkeit gewöhnt, daß Untätigkeit, selbst bei allen erdenklichen Vergnügungen, mich in wenigen Monaten zum Wahnsinn bringen würde.«

Ein unvermittelter Knall katapultiert Schliemann während des Lesens jäh in die Gegenwart zurück. Er dreht sich abrupt zum Kamin um, wo das Geräusch hergekommen ist, und beruhigt sich wieder: Lediglich ein Holzstück war durch die Hitze aufgeplatzt. Schliemann legt den Brief kurz ab, um einen Schluck Tee zu trinken. Es war ernüchternd. Seit fünf Jahren sah sein Alltag folgendermaßen aus: Pünktlich um sieben Uhr stand er auf und machte ausgiebig Morgengymnastik oder ging, wenn die Temperaturen es erlaubten, schwimmen. Gegen halb neun Uhr saß er bereits an seinem Schreibtisch im Kontor und kümmerte sich um die Geschäftspost. Vor dem Mittagessen empfing er noch Kollegen und Geschäftspartner oder nahm selbst Außentermine wahr. Den Nachmittag verbrachte er in der Börse, einem edlen Gebäude, errichtet im Stil eines antiken Tempels. Abends setzte er sich in sein Arbeitszimmer zu Hause, schrieb bis tief in die Nacht Briefe oder studierte Sprachen. Wenn er St. Petersburg verließ, dann aus rein geschäftlichen Gründen, um beispielsweise in sein Kontor nach Moskau zu reisen.

Schliemann hat den Tee ausgetrunken und widmet sich wieder dem Papierstapel. Beim Weiterlesen stößt er auf viele Passagen, die sich voller Sorge um sein Vermögen drehen. In einem Brief an einen Freund formulierte er: »Bei plötzlich eintretendem Frieden würde ich auf Farbhölzer, Salpetersäure und Blei vielleicht 30 Prozent verlieren. Um solche Verluste auf andere Weise zu ersetzen, habe ich vor acht Tagen in London und Amsterdam ca. 550 Kisten Indigo kaufen lassen, denn dieser Artikel kann bei der kleinen Ernte in Ostindien nicht fallen, wenn der Krieg fortdauert, muß aber ein Schilling pro Pfund Sterling steigen, wenn wir glücklich Frieden kriegen.«

Nachdem er bereits die Hälfte des Stapels auf der linken Seite des Schreibtischs aufgetürmt hat, liegt vor ihm ein Brief von 1855 an seinen Vater. Zusammen mit den fünfhundert Reichstalern, die er dem Brief beigelegt hatte, ging die Bitte einher, er möge sich in seiner neuen Wohnung in Danzig ordentlich einrichten. Dazu gehörten unter anderem: ein anständiger Bediensteter und eine anständige Magd, stets vor Reinlichkeit glänzende Teller, Schüsseln, Tassen, Messer und Gabeln, darüber hinaus dreimal wöchentlich gescheuerte Dielen und Fußböden. Mit anderen Worten: Er solle sich so einrichten, »wie es dem Vater eines Heinrich Schliemann zukommt.«

Beim Weglegen des Briefes fällt ihm sogleich die Geburtsanzeige seines Jungen Sergej in die Hände. Nur kurze Zeit, nachdem er diese strengen Worten an seinen eigenen Vater gerichtet hatte, war Schliemann selbst erstmals Vater eines Sohnes geworden.

Zwischendurch tauchen Briefe von Jekaterina an ihn auf. Einmal beschreibt sie, wie gekränkt sie darüber sei, dass Schliemann ihre Schwangerschaft für eine Lüge hielt. An seinen, wie er nach wie vor findet, recht originellen Scherz, kann er sich noch gut erinnern. Er liest den Brief nicht zu Ende und greift nach einem weiteren. Darin beklagt sich Jekaterina über fehlendes Geld. Sie wirft ihm vor, ihr ein solch karg bemessenes Haushaltsgeld zur Verfügung zu stellen, dass sie sich wegen Sonderausgaben für Arztbesuche bereits in der demütigenden Position befände, Schulden machen zu müssen. »Du guckst immer nur auf die Kopeke und verlierst dabei den Rubel aus den Augen.« Schliemann errötet leicht und überfliegt schnell die nächste Zeile. Er sucht einen thematisch neuen Abschnitt, doch die nächsten Worte, bei denen er hängen bleibt, lauten »kleinlicher Händler und bedauernswerter Mensch.«

Heinrich Schliemann in St. Petersburg, 1856

Sergej, Sohn aus erster Ehe

Ungnädig wischt er das Blatt vom Tisch, schiebt den Stuhl quietschend zurück, sodass dieser beinahe kippt, letztendlich aber noch zum Stehen kommt. Unzufrieden stochert er eine Weile mit der Ascheschaufel im Kamin. Als das Holz gänzlich heruntergebrannt ist und nur noch vereinzelte Kohlestückchen glühen, hat Schliemann einen Entschluss gefasst.

Einige Tage später ruft er seine Gattin zu sich, als diese sich gerade über den Flur zu ihrem Schlafgemach begeben will. Jekaterina streckt den Kopf durch die offene Tür ins Arbeitszimmer. Nach mehreren Sekunden reglosen Schweigens auf beiden Seiten tritt sie schließlich ein und setzt sich auf einen freien Sessel ihrem Mann gegenüber. Ihre Hände gefaltet auf ihren runden Bauch gelegt, taxiert sie Schliemann, der seine Schreibfeder erst in diesem Moment zur Seite legt und sich im Stuhl zurücklehnt. Seinen Blick auf irgendeinen Punkt am Bücherregal hinter Jekaterina gerichtet, beginnt er ohne Umschweife zu erklären, dass die Wissenschaften und das Sprachstudium zu seiner wilden Leidenschaft geworden seien. Hierfür müsse er bald eine Bildungsreise unternehmen. Zu den Altertümern Italiens, vor allem aber nach Ägypten. Aber nicht nur. Genauer gesagt, er möchte Richtung Orient. Und mit »bald« meine er in zwei Wochen. Zur Geburt seines zweiten Kindes würde er aber rechtzeitig wieder da sein. Als er nach einer kurzen Pause das Angebot hinterherschiebt, dass sie ihn gerne begleiten dürfe, hält er die Schreibfeder bereits wieder in der Hand. Jekaterina erhebt sich mit etwas Mühe aus dem tiefen Sitzpolster. Ihre Antwort, indem sie sich von ihm abwendet, überrascht ihn nicht: Auch diesmal bevorzugt sie es, mit dem mittlerweile dreijährigen Sergej in St. Petersburg zu bleiben.

Am Tag seiner Abreise, im November 1858, gibt er seiner Frau Anweisungen zur Haushaltsführung und lässt ihr einen exakt kalkulierten Betrag zurück, mit dem sie seiner Meinung nach über die Runden kommen müsse. Als er in die Kutsche steigt, sieht er aus dem Fenster des Wohnzimmers nur das kleine Händchen Sergejs zum Abschied winken. In den nächsten Wochen reist Schliemann über Stockholm, Kopenhagen, Berlin, Frankfurt und Baden-Baden nach Italien und erreicht im Januar 1859 sein Ziel: Ägypten.

*

»Von meiner lieben Frau erhielt ich die mich so beglückende Nachricht, daß dieselbe mit einem gesunden Mädchen niedergekommen ist …« Schliemann unterbricht das Schreiben, um seine Jacke zuzuknöpfen. Sein Bad im Nil ist schon mehr als zwei Stunden her, aber noch immer fröstelt es ihn. Auf der sonnigen Seite des Hausbootes sitzt er mit Blick zum Fluss in einem niedrigen Korbstuhl, um einen Reisebericht für seinen Vater zu verfassen. Während er die sanften Wellen des Flusses beobachtet, lässt eine kühle Brise die Blätter der Palmen am Ufer rauschen. Ein Baumstamm taucht an der Wasseroberfläche auf und gleitet nur wenige Meter entfernt geräuschlos an ihm vorbei. Doch Schliemann entdeckt runde Erhebungen im vorderen Drittel: ein glänzendes Augenpaar, das das vermeintliche Treibholz als Krokodil entlarvt. Zu seiner linken und rechten Seite hört er gedämpfte Stimmen und klirrendes Porzellan: Seine schwimmende Unterkunft liegt zwischen mehr als einem Dutzend weiterer Hausboote am Ufer des Nils. Adlige und Großindustrielle aus unterschiedlichsten Ländern scheinen auf die Idee gekommen zu sein, sich vor dem Winter andernorts, vielleicht auch vor den unerfreulichen und immer sichtbarer werdenden Folgen der Wirtschaftskrise an diesen entlegenen Ort zu flüchten. Mitten im Februar sitzen sie nun, träge wie die Krokodile, auf ihren Booten, nippen an ihren Gläsern mit Tee und entspannen sich in der Sonne, denn im Schatten ist es nach wie vor sehr kühl. Schliemann hat sich für seine Reise nach Ägypten einen ungewöhnlich kalten Winter ausgesucht. In manch einer Nacht muss er sich mit allen Kleidungsstücken zudecken, die er dabeihat. Gegen die bittere Kälte nützt das jedoch meist nur wenig.

Dennoch ist das Klima am Nil kein Vergleich zu den frostigen Temperaturen, die seine Familie mit dem neuen Zuwachs – Jekaterina hat dem Mädchen den Namen Natalia gegeben – in diesem Moment in Russland erdulden muss. Nachdem er den Brief an seinen Vater zu Ende geschrieben hat, schiebt er noch einige Blätter des Hennastrauchs mit in den Umschlag samt einer Anleitung, wie sich daraus Farbe herstellen lässt, »womit sich hier die Eingeborenen die Hände gelb färben …«

Mit einem kurzen Blick auf die Taschenuhr steht er auf und geht in das Innere des Hausbootes, um den Brief in seiner Kajüte zu verstauen. Sein Schreibheft in der Hand, erscheint er wieder im Freien. Jeden Augenblick sollte der Sprachlehrer kommen, den er direkt nach seiner Ankunft in Ägypten engagiert hat, um Arabisch zu lernen.

Am 4. Januar 1859 war Schliemann in Alexandria angekommen und von dort mit der Eisenbahn nach Kairo gefahren. Nachdem er die Pyramiden von Sakkara und Gizeh besichtigt hatte, konnte seine Nilreise beginnen. Immer wieder hatte er am Ufer angelegt, um keines der altägyptischen Denkmäler an Land zu verpassen. So zieht sich die Fahrt auf der Barke schon über zwei Monate hin.

Bald kennt Schliemann jedes Palmenblatt, jede Holzmaserung des Hausbootes und jedes größere Reptil in der Umgebung. Er kennt die Pyramiden und die Großen Felsentempel. Die Hieroglyphen unter den tonnenschweren Füßen der Steinkolosse kennt er auch. Er hat die Moscheen Kairos gesehen und die historischen Viertel mit den traditionell verzierten Holzgittern an den Häusern, von denen viele abgerissen werden, um Platz für moderne Gebäude und Straßen zu schaffen. Seine Anreicherung neuen Wissens hat sich in den letzten Tagen auf ein gemächliches Tempo verlangsamt. Bevor es endgültig zum Stehen kommt, zieht Schliemann lieber weiter.

Seine beiden neuen Bekanntschaften – zwei italienische Grafen namens Giulio und Carlo Bassi aus Bologna – konnte er überreden, mit ihm durch die Wüste nach Jerusalem zu ziehen. Auf dem Markt von Kairo kaufen sie sich drei Reitpferde und zwölf Kamele, die mit Fässern und Schweinehautschläuchen voll Wasser sowie Geflügel in Käfigen und allem anderen beladen sind, was die Herren für ihre Reise brauchen. Am 1. April 1859 geht es los. Während des Marsches durch die Wüste erleben sie Sandstürme und auch einmal ein schweres Gewitter mit Hagel. Trotz der Anstrengungen nimmt sich Schliemann die Zeit, seine Umgebung zu beobachten und im Tagebuch detailliert das sonderbare Aufstehen eines Kamels, die Sandwirbel auf den Dünen wie auch die versteinerten Muscheln an manchen Felswänden zu beschreiben. Nach neunzehn Tagen, rechtzeitig zum Osterfest, sind sie am Ziel angelangt. Doch Schliemann hat noch nicht genug gesehen. Als Nächstes will er die archäologische Stätte Baalbek im Libanon besuchen. Um einem Überfall durch Wegelagerer oder Feinde jeglicher Art vorzubeugen, von denen es für Europäer in dieser Gegend zur Genüge gibt, tarnt er sich als englischer Kolonialherr: eine Figur, die bei den Bewohnern des gesamten Vorderen Orients für ihre Strenge bekannt ist und Respekt erzeugt. Das Glück wieder einmal auf seiner Seite, nehmen ihn drei wahre Engländer, die zufällig in dieselbe Richtung reisen, in ihre Gruppe mit auf und bestätigen damit Schliemanns abschreckende Erscheinung.

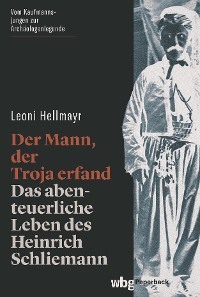

Heinrich Schliemann im orientalischen Kostüm, 1859

Von Baalbek aus geht es wieder Richtung Süden zur archäologischen Stätte von Petra. Der Weg dorthin führt durch ein Tal, das sich immer tiefer durch den roten Felsen schneidet. Schliemann und seine Begleiter beschleicht das Gefühl, die ersten Europäer seit Langem zu sein, die in diese Gegend reisen. Die Paläste, Gräber und Theater, allesamt direkt aus dem Stein gehauen, beschreibt er in einem Brief an seinen Vater als merkwürdig. Zurück in Jerusalem, unternimmt Schliemann eine weitere Kurzreise, diesmal nach Jericho. Während eines Bades im Jordan ertrinkt er beinahe, weil er die starke Strömung des Flusses zum Toten Meer hin unterschätzt hat. Bis Ende Mai besucht er unter anderem Samaria, Nazareth, Sidon und Beirut, diesmal nur noch in Begleitung eines einheimischen Haushälters und zweier Diener.

In Damaskus zeigen sich erste Folgen der monatelangen Reise durch die Wüste. Schliemanns Gesundheit ist geschwächt und er bekommt starkes Fieber, das er auch während der Schifffahrt über Smyrna an der kleinasiatischen Küste und danach in Richtung Griechenland nicht mehr loswird. In Athen lässt sich Schliemann zum nächsten Hotel fahren und schleppt sich mit letzter Kraft in das gebuchte Zimmer. Fast eine ganze Woche bewegt er sich nur noch bei dringendsten Bedürfnissen aus seinem Bett – bis es an der Tür klopft und ein Page ihm auf einem Silbertablett einen Brief überreicht. Der Absender stammt aus St. Petersburg. Als Schliemann den Brief liest, zeichnen sich auf seinem blassen Hals kleine rote Flecken ab. Die Arbeit ruft.

Vor seiner Abreise in den Orient hatte Schliemann sein Petersburger Kontor an den Kaufmann Stepan Solovieff verkauft. Sie hatten eine Ablösesumme von über dreiundachtzigtausend Silberrubel vereinbart, zu bezahlen in jährlichen Raten. Der eingetroffene Brief informiert ihn nun nicht nur darüber, dass Solovieff bereits den Termin für die erste Rate nicht eingehalten hatte, sondern obendrein beim Handelsgericht einen Prozess gegen Schliemann anstrengte. Die Geschäfte liefen seit der Übernahme des Kontors nicht mehr ansatzweise so glänzend wie unter Schliemanns Führung. Daher hielt sein Nachfolger die Ablösesumme plötzlich für nicht mehr gerechtfertigt. Ein unverschämtes Verhalten – Schliemann sieht sich genötigt, sofort zu reagieren.

Während er bereits auf der Bettkante sitzt und sich mit zitternden Händen ankleidet, bittet er den Pagen, an der Rezeption die Rechnung des Hotelaufenthalts zu veranlassen. Es dauert nicht lange, bis Schliemann sich auf die Sitzbank einer Kutsche plumpsen lässt und zum Hafen von Piräus gefahren wird. Von dort wird er – diesmal auf einer Bahre liegend – zum nächsten Dampfer nach Konstantinopel getragen. Kaum hat das Schiff abgelegt und an Geschwindigkeit gewonnen, entspannt er sich ein wenig. Die frische Brise an Deck atmet er in tiefen Zügen ein. Bereits in Konstantinopel ist das Fieber fast weg, bei Sulina ist die Blässe aus seinem Gesicht verschwunden. Je weiter nördlich sie auf der Donau fahren, desto gesünder fühlt er sich. Die Luftveränderung muss letztendlich seine Rettung gewesen sein, glaubt Schliemann.

Am 6. Juli 1859 steigt er an einem lauen Sommerabend in St. Petersburg aus der Droschke, die vor seinem Zuhause zum Stehen gekommen ist. Schliemanns Eindruck der Genesung weicht einem Gefühl der Beklemmung. Hatte er doch gehofft, dieser Stadt sehr viel länger den Rücken kehren zu können. Nun aber ist er bereits nach einem halben Jahr wieder zurück. Er blickt nach oben: Die Lichter hinter den Fenstern seiner Wohnung sind bereits erloschen. Als er die Eingangstür hinter sich schließt, geht er direkt in sein Arbeitszimmer. Bis zum frühen Morgen, wenn Schliemann als Allererstes zum Handelsgericht fahren will, muss er noch verschiedene Dokumente vorbereiten. Das zarte Wimmern eines Babys und das beruhigende Singen seiner Frau von nebenan erinnern ihn daran, dass er beim Frühstück noch zehn Minuten mehr einplanen sollte, um Sergej zu begrüßen und die kleine Natalia kennenzulernen.

In den folgenden Tagen leitet Schliemann alles in die Wege, um auf den Prozess angemessen vorbereitet zu sein. Als ihm mitgeteilt wird, dass der entscheidende Gerichtstermin im späten Herbst stattfinden wird, gibt es für Schliemann keinen Grund, noch einen Tag länger als nötig in St. Petersburg zu bleiben. Er fährt mit Jekaterina und den Kindern kurzerhand auf sein Landhaus außerhalb der Stadt. Eigentlich soll es ein erholsamer Urlaub in Abgeschiedenheit werden, deren friedliche Stimmung er nutzen möchte, um seine Frau von einem Wegzug aus St. Petersburg zu überzeugen. Als neue Heimat stellt er sich Paris vor – eine Stadt, die das Potenzial hat, seinem Wissensdurst gerecht zu werden. Doch auch nach drei Wochen inmitten der ländlichen Idylle zeichnet sich noch kein Erfolg ab; die Gespräche drehen sich im Kreis, und je öfter sie darüber reden, desto mehr scheint sich Jekaterina dem Thema zu verschließen. Als die Streitereien nicht aufhören und seine Frau weiterhin kein Zeichen des Nachgebens signalisiert, ändert Schliemann seine Pläne. Er will der übrigen Zeit bis zum Gerichtstermin einen Sinn verleihen, und das in möglichst weiter Entfernung von Jekaterina. Tags darauf verabschiedet er sich von seiner Familie und verlässt in einer Pferdedroschke das Landhaus. Das Ziel seiner nächsten Reise ist Spanien.

*

In den 1840er-Jahren nahm sich Sarah Stickney Ellis (1799-1872), eine britische Quäkerin, der großen Aufgabe an, in mehreren Büchern die Rolle der Frau in der Gesellschaft Englands zu definieren. Die Titel hielt sie so simpel wie eindeutig: Die Ehefrauen von England, Die Frauen von England, Die Mütter von England und Die Töchter von England lauten etwa einige ihrer Publikationen. Letztendlich aber formulierte Ellis in ihren Ratgebern das Ideal einer Frau, das sogar über die Grenzen Englands hinaus und überall dort gelten sollte, wo das Viktorianische Zeitalter Einzug gehalten hatte.

Die Rollen von Ehemännern und Ehefrauen der Mittelschicht folgten im 19. Jahrhundert klaren Regeln. Der Ehemann war das Oberhaupt, das die Familie ernährte und dessen Befehlen alle Familienmitglieder zu gehorchen hatten: seine Frau, seine Kinder und seine Bediensteten. Die Ehefrau hatte drei klare Lebensziele: Sie sollte heiraten, Kinder kriegen und dieselben aufopfernd großziehen. Für die ideale Frau war es ausgeschlossen, einer beruflichen Tätigkeit nachzugehen. Stattdessen war sie ausschließlich für die Haushaltsführung zuständig; je wohlhabender die Familie war, desto mehr Aufgaben delegierte sie an die Bediensteten (deren Anzahl ebenfalls auf den Wohlstand der Familie schließen ließ). Verheiratete Frauen hatten kein Recht auf Eigentum. Sie hatten auch keine sexuellen Bedürfnisse – wie verschiedene Ärzte jener Zeit urteilten. Jedenfalls nicht diejenigen Frauen aus den oberen Gesellschaftsschichten. Bei den Einzelfällen, die eher für das Gegenteil sprachen, diagnostizierten die Ärzte eine ungesunde Perversion. Sex außerhalb der Ehe war inakzeptabel, vor allem für Frauen. Auf diesen gesellschaftlichen Vorstellungen beruhend entstand und herrschte eine unausgesprochene Doppelmoral: Das Leben, das in der Öffentlichkeit gespielt wurde, und das Leben, das sich still hinter der Fassade zutrug, waren zwei Seiten einer Medaille.

Natalia, Tochter aus erster Ehe

*

Als Schliemann den ganzen September 1859 durch Spanien reiste, erhielt er wöchentlich einen Brief von seiner Frau. Die folgenden Auszüge daraus sind geeignet, das Verhältnis der Eheleute zu begreifen, und sie sind darüber hinaus kostbar – denn sie gehören zu den wenigen Schriftzeugnissen, die Jekaterina selbst verfasst hat und die in Schliemanns Nachlass bis heute überdauert haben. Sie offenbaren einen ungefilterten Blick auf ihren Umgang mit Schliemann sowie zumindest auf ihre eigene Sichtweise der Dinge, wie sie sich im Jahr 1859 zugetragen haben.

Auszug aus dem Brief vom 5. September: »Ich freue mich, dass Du guten Mutes bist. Uns ist in hohem Maße langweilig, besonders leer ist es am Abend … Serjoscha schläft im Moment sehr ruhig. Gebe es Gott, dass sein Husten schnell vorüber geht … Leb wohl mein lieber Freund, mein Segen begleitet Dich überall. Wenn mein Brief nicht besonders gut geworden ist, dann ist der Zahnschmerz daran schuld.«

Auszug aus dem Brief vom 12. September: »… ich kann nicht begreifen, warum ich heute keinen Brief von Dir erhalten habe. Kann es denn sein, dass Du nicht jede Woche einen Brief an uns schreibst … Ich wünsche dir jegliches Wohlergehen auf der Reise und wisse, wenn Du genug von Deinen Reisereien hast und müde wirst, dass Du ein Heim hast und Dir nahestehende Menschen, die sich freuen, Dich wiederzusehen.«

Auszug aus dem Brief vom 14. September: »… Du schreibst mir, dass Du nicht einen einzigen Brief von mir erhalten hast, obwohl ich Dir schon dreimal geschrieben habe, jetzt zum vierten Mal.

… Überhaupt sind 179 Rubel im Monat zu wenig für mich mit den zwei Kindern, und ich kann mir keinerlei Vergnügungen leisten. Jetzt muss ich für Natascha ein Bett kaufen, das mit Matratze 30 Rubel kostet … Sei so lieb und schicke diese Summe für Natascha …« Im selben Brief fügt sie dazu, dass er zu ihrem Geburtstag nicht gratuliert hat: »Du hast ihn sicherlich ganz vergessen, denn in Deinem Brief erwähnst Du ihn nicht. Das ist für mich sehr traurig.« Dann erinnert sie ihn noch daran: »Am 16. dieses Monats wird Serjoscha vier Jahre alt.«

Auszug aus dem Brief vom 15. September: »… da erhielt ich Deinen Brief vom 7. September, in dem Du schreibst, dass Du noch nicht einen Brief von mir erhalten hast und ich Dich vergessen habe…

… Ich schreibe Dir wöchentlich am Sonnabend …

… Bleibe ruhig und mache Dir keine Sorgen um uns …

… Ich muss ziemlich eingeschränkt wirtschaften und ›mich zur Decke strecken‹. Unsere Wohnung verlangt, dass ich sie sauber halte. Auch die Ärzte sind zu bezahlen …

… Ich hoffe, dass Du bei Deiner Rückkehr mit Deiner Frau zufrieden sein wirst. Serjoscha hat sich sehr über Deine Karte … gefreut …

… Heute hat Serjoscha Geburtstag und seine ersten Worte waren, als er aufwachte: ›Papa ist zum Geburtstag nicht gekommen, doch Weihnachten wird er da sein.‹ Wir haben keine Gäste eingeladen. Wenn jemand von selbst kommt, dann ist es gut.«

Auszug aus dem Brief vom 20. September: »Es ist seltsam, dass ich schon wieder keinen Brief von Dir erhalten habe … wenn ich so lange keine Nachrichten erhalte, dann denke ich, dass Du entweder nicht gesund oder ärgerlich auf mich bist. Übrigens, so scheint es mir, habe ich nichts Unrechtes getan. Wir leben völlig zurückgezogen; an Sergejs Geburtstag hat uns niemand besucht. Er ist ein ganz liebes Kind, ganz von der Art, wie ich Kinder liebe. Er schwatzt im Moment sehr viel, mitunter ganz vernünftig. Doch ist er ein schrecklicher Wildfang und so hat er sich gestern zum Beispiel Salz in die Nase getan und dann lange geweint.

… Schreibe mir bitte mehr. Dein letzter Brief war sehr kurz, mit dem ersten hingegen war ich sehr zufrieden. Er war ganz einfach und ich erkannte Dich darin wieder.«

Auszug aus dem Brief vom 27. September: »Man muss ›zornig‹ schreiben oder noch andere Adjektive (deutsche) verwenden, solche, die ich manchmal bei unseren Streitereien gebrauche. Ich sage nur, dass Dein Brief … mir Verdruss bereitet hat, dass ich viel geweint habe, weswegen ich krank wurde, und mir das Wort gegeben habe, künftig mir nichts mehr so zu Herzen zu nehmen und besser auf meine Gesundheit zu achten, die mir durch nichts zurückgegeben wird. Aber Dich bitte ich, mit mir vorsichtiger umzugehen …

Ich reiche Dir die Hand zur Versöhnung und will keine Minute mehr darüber nachdenken noch reden. Gestern war der Namenstag Sergejs.«

Als Schliemann diese Zeilen erreichen, hat er gerade ganz andere Dinge im Kopf. Wie überrascht ist er doch zum Beispiel von der Herzlichkeit der Spanier. Und wie falsch lag er in seinem Glauben, der Stolz in diesem Land sei zu groß, als dass man Ausländer willkommen heißen und mit ihnen irgendeinen Umgang pflegen wollte. Schliemann erlebt das Gegenteil: Überall wird er freundlich aufgenommen und gut behandelt.

In seinem Tagebuch setzt er sich vor allem mit der faszinierenden Anmut der Spanierinnen auseinander. Für gewöhnlich kleiden sie sich ganz schlicht in Schwarz und verhüllen ihren Kopf mit einem Schleier. Ihr Teint ist von einer gesunden Bräune, ihre Körper meist von hohem Wuchs. Wie gerne wäre Schliemann in Begleitung einer solchen Spanierin auf der Reise oder, besser noch, darüber hinaus.

Als er einen Obstmarkt in Sevilla besucht, wird er auf ein Mädchen aufmerksam, vielleicht vierzehn Jahre alt, das von seiner Mutter begleitet wird. Die melancholische Ausstrahlung des jungen Wesens entzückt ihn zutiefst. Es treibt ihn so weit, die Mutter anzusprechen und sie zu bitten, das Mädchen mit nach Paris nehmen zu dürfen. Im Laufe der Verhandlungen macht Schliemann einen plötzlichen Rückzieher. Es liegt nicht am Unwillen des Mädchens, auf sein großzügiges Angebot einzugehen, auch nicht am Unwillen der Mutter, die in der Hauptsache das gemeine Gerede der Nachbarn fürchtet, wenn sie ihre Tochter einem wildfremden Mann überlassen würde. Was ihn tatsächlich in Schrecken versetzt, ist die eigene tiefe Leidenschaft, die in ihm für das Mädchen entbrennt. Bevor diese vollends außer Kontrolle geraten könnte, verabschiedet sich Schliemann von den beiden Frauen.

Im Übrigen läuft die Reise wie gewohnt. Zum Erlernen der Sprache nimmt er sich einen Spanischlehrer, er bereist die wichtigsten Städte und die herrlichsten Sehenswürdigkeiten, die das Land zu bieten hat. Für Schliemann ist es ein angenehmer September mit vielen neuen Eindrücken, die er in seinem Tagebuch festhält. Seine Kinder geschweige denn seine Ehefrau erwähnt er darin mit keinem Wort.

Pünktlich zum Gerichtstermin kehrt Schliemann im Oktober 1859 notgedrungen nach Russland zurück. Er gewinnt zwar den Prozess, doch Solovieff geht in Berufung. Das laufende Verfahren zwingt Schliemann, für die folgenden Jahre vor Ort zu bleiben und auf größere Reisen zu verzichten. Er langweilt sich schrecklich, vertreibt sich die Zeit schließlich wieder mit Handelsgeschäften. Aber auch die Gewinne, die all seine vorherigen Erfolge nochmals übersteigen sollen, können ihn nicht aufmuntern.

1861, zwei Jahre nach dem ersten Prozess, spricht der regierende Senat Schliemann endlich von aller Schuld frei. Solovieff muss die Ablösesumme aufbringen und dazu noch ein beachtliches Strafgeld an das Gericht bezahlen. Auch beruflich geht es aufwärts: Schliemann wird für drei Jahre zum Richter beim Petersburger Handelsgericht gewählt.

Am 2. August 1861 bringt Jekaterina sein drittes Kind, Nadeschda, zur Welt. Wenige Tage nach der Geburt lässt Schliemann zwei neue Fotografien machen: Selbstporträts, mit einem dichten Schnauzer auf der Oberlippe und einem Zylinder. Auf einem Foto präsentiert er sich in einem etwas zu weiten Überzieher, auf dem anderen versinkt er in einem Pelz, der bis zum Fußboden reicht. Einzig und allein der Kopf, mit einem ernsthaften, in die Ferne gerichteten Blick, ragt aus dem schweren Stoff hervor. Einen Abzug sendet er an seine Familie in Mecklenburg, einen weiteren Abzug lässt er an Minna Meincke weiterleiten, mit der Bitte, dass sie ihm eine Fotografie von sich senden wolle – als Erinnerung an seine erste große Liebe und an die glücklichste Zeit seines Lebens. Ein Anwalt, den Schliemann in dieser Zeit aufsucht, informiert ihn darüber, dass es keine Möglichkeit gibt, eine russisch-orthodoxe Ehe zu scheiden. Jedenfalls nicht in Russland.

Die Eheprobleme verschärfen sich zunehmend, sie bohren sich immer tiefer in das Verhältnis zwischen Schliemann und Jekaterina. Und Schliemann denkt zurück – auch und vielleicht gerade in dieser Zeit – an traumatische Szenen, die er als kleiner Junge bei seinen eigenen Eltern ertragen musste. Die Erinnerungen an seinen Vater schreibt er auf, aber weder in ein Tagebuch noch in einem Brief, sondern in jener erwähnten italienischen Sprachübung:

Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.