Kitabı oku: «Avignon et partout ailleurs. Première partie. Roman-voyage sur l’amour et le salut du monde. Basé sur des faits réels, ce texte est publié à la mémoire de son auteur.», sayfa 2

Sorti des fraîches entrailles du bar, le serveur, un blond couleur de souris – le corps comme un compas, le visage comme un verre de glace – s’est glissé dehors. John a commandé des cafés. D’un air détaché, le serveur a fait un signe de tête, disparaissant à nouveau dans la fraîcheur de sa caverne. La place brillait tellement que ça faisait mal aux yeux de la regarder.

«So what do you do in life?» a demandé Paolo.

Je n’ai jamais aimé cette question. J’arrivais rarement à y répondre de façon claire. J’ai entonné mon vieux refrain :

«I have two professions…»

(L’essentiel maintenant est de ne pas entrer dans les détails)

«The first one is, let’s say, magazines. I’ve been working for a long time in woman glossies, you know – beauty, career, sex, five ways to seduce your best friend’s boyfriend. Cosmetics, clothes. All this.

– And what did you do exactly?» Il a tendu la main vers les cure-dents.

«Oh, different things. I was an editor of a small magazine, deputy chief editor, chief editor at last. And again an editor after, but that time of a big revue already. Then went for a freelance. Then I got tired, switched to social networks. (Regard perplexe). I mean Facebook, I manage pages of big companies.

– Quoi?!

– Vraiment?!

– Sérieusement?»

Les murs marron-jaunes des maisons, les platanes mal peignés, les réverbères se sont brusquement inclinés vers moi, se sont suspendus au-dessus de moi pour mieux entendre. Les pierres du pavé, comme des crabes, ont accouru de toute la ville à mes pieds; les enseignes se sont pliées pour ne pas laisser échapper un mot. L’Avignon en fête tout entier est parti dans un grand éclat de rire général, il a glapi, a hurlé :

«Vous avez entendu ça?

– Non mais elle est sérieuse?

– Des pages pour des entreprises sur Facebook? C’est quoi ces pages? Pour qui?

– Et c’est ça son travail?!

– Incroyable!»

Le rire a empli le monde entier. Un rire pas vraiment méchant, mais extrêmement surpris. J’ai eu moi-même l’impression soudain que j’avais prononcé quelque chose d’étrange. Comme le cerveau est bizarrement construit; toutes les composantes vieilles de deux jours à peine – Facebook, les grandes compagnies, les concerts d’opéra – sont devenus tout à coup de la pure fiction. Il m’a alors suffi de deux heures pour passer d’un système de référence à un autre. A celui où une occupation comme la gestion des pages sur Facebook pour des compagnies avait l’air vraiment étrange.

Mais d’un autre côté, était-ce quelque chose d’inattendu pour moi? Des versions différentes de la réalité tendent à s’annuler l’une l’autre.

J’ai balayé d’un revers de main les murs tordus de rire, d’autant que le visage de Paolo exprimait un intérêt poli, rien de plus. Avec son nez génial, cette expression lui seyait incroyablement bien. La courtoisie hautaine d’un grand d’Espagne, mais moi, je savais: là, sous le pantalon noir, il y avait un legging rayé.

«My second work, ai-je dit, it’s art. I deal with antiques.

– What do you mean? a demandé plus précisément Paolo. You sell old furniture?»

Cette question-là, on ne pouvait pas non plus y répondre en deux mots. J’ai pensé à nouveau qu’il me fallait une fois pour toutes prendre mon courage à deux mains et inventer une formulation compréhensible, faisant tenir en quelques mots cette multitude de choses confuses dont je m’occupais. Mettre fin à tous ces tourments. Mes réponses prolixes font naître encore plus de questions.

«I worked in a gallery, ai-je poursuivi avec empressement. When I realised that I’m fed up with glossies, every year is the same, I’ve obtained a second education of an art expert. Well, « obtained an education», it’s rather pompous saying, one can’t become an expert in two years. But it was at least something. I’ve got a job in a gallery. There was no old furniture, no, but I was selling pictures. Small vases, watches, statues and so on.»

J’ai décidé de taire tout ce qu’il y avait eu avant: le restaurant avec Anil, le studio X, l’agence matrimoniale, les pantalons au marché de nuit et tout le reste. Encore une heure de récits. Tout le monde en aurait eu marre.

«And with small vases, did you succeed? s’est enquis Paolo.

– Not really, ai-je avoué. But now I’ve got one proposal, one antique trader invited me to become a director of its publishing department. You know, to manage everything concerning texts. Leaflets, booklets, web-site. Their magazine. Emmm… Catalogues, something else probably, I don’t know. Good company, good people.

– Will you accept?» a demandé John. J’ai haussé les épaules :

«I think I will. Something confuses me, first of all, that it’s a work in the office, it’s full-time, it’s routine… But anyway this is not a bad variant; I did not want to return to office, but these people are really very nice. The position is great. The stability.»

Le mot « stability» dans ce monde de leggings rayés avait l’air aussi saugrenu qu’un palmier au milieu d’un village d’esquimau.

Le serveur de verre a apporté aux gars deux dés à coudre d’expresso; pour moi, c’était une chose incroyablement complexe, faite de plusieurs couches et recouverte d’un ample nuage de crème. Paolo a tendu la main vers le sucrier et en a extrait un morceau de sucre brun.

«Other people are inviting me to other places, they want me to read lections. And at the same time I’m starting an online-shop soon. So, there are a lot of things. I have to establish my priorities, I’m a bit confused. So I came here, to you, to have a rest, to clear things up in my head. Then I’ll go to Italy. You know how I often do? When I’m going to a journey, I usually put a question to this journey. And usually it gives me an answer. In one way or another.

– Hm,» a seulement répondu Paolo. Je n’ai pas compris s’il avait approuvé mes méthodes par cette interjection, ou s’il était simplement resté indifférent. Les murs, les enseignes, les platanes se sont brusquement reculés de moi et sont retournés à leur occupation: garder la ville, veiller à sa géométrie.

Pour soutenir la conversation, j’ai demandé :

«What are you juggling with? And where?

– With balls, a répondu Paolo. With big transparent balls. Just on the street. Like many people here.

– He is very poor», m’a fait savoir John.

Et soudain, sans bien savoir pourquoi, je me suis immédiatement sentie gênée: comme si j’étais assise avec eux tout en faisant semblant d’être une personne de la même tribu, alors que moi, en réalité, j’avais tout.

Feignant d’avoir les jambes engourdies, je me suis levée de table et me suis dirigée vers la fontaine. Là, sur un mur jaune aveugle, on avait dessiné quelqu’un de main de maître: un vagabond s’étant assis pour se reposer un peu. Un manteau qui en avait vu de toutes les couleurs, un chapeau enfoncé sur les yeux, des bottes raidies par la crasse. A ses pieds, un cabot hirsute tourne en rond. Tellement inoffensif de loin: les épaules tombantes, les mains sur les genoux, la sérénité et la bonté incarnées. Je me suis approchée et ai tressailli: dessous le chapeau, brillaient des yeux vifs et méchants.

Et si c’est vraiment comme ça, ai-je pensé. Si je mens à tout le monde?

Quand le café a été bu, Paolo a jeté son sac à dos sur l’épaule et, ayant tamponné ma joue d’un baiser d’au revoir, a couru s’entraîner. Et John a déclaré: maintenant on va à la Place du Palais. C’est là que l’essentiel se passe.

«And at four we have Japanese», a-t-il ajouté d’un ton sévère.

La rencontre avec une nouvelle ville ne doit pas commencer par de la fatigue; c’est tout comme venir à un premier rendez-vous avec la gueule de bois. Les nuages de mousseline dans ma tasse ne m’ont pas aidée, bien sûr. Ça m’était égal: si on va à la Place, alors on y va.

Si j’avais su que ce serait là-bas que l’irréparable se produirait, y serais-je allée?

Oui. J’y serais allée quand même.

– –

On est sortis de l’ombre bienveillante et on s’est remis en marche rue de la Carreterie. La rue: pas étroite, mais déjà assez resserrée, de la largeur d’un rapide regard. Les maisons semblent hautes. Et pourtant, il y a beaucoup de lumière. La lumière, comme une caresse, comme une déclaration d’amour. Le soleil a cessé de se montrer irritant. Les boutiques ont ouvert grand leurs bouches confiantes: des boutiques avec des fruits, des légumes, du tabac, des viennoiseries dorées. De petits cafés à deux chaises en rotin et des blanchisseries à deux machines. Des échoppes à kebabs, comme des grottes sombres, d’où s’échappait une odeur attirante de satiété.

«I’m not very talkative today, I’m sorry. Don’t take it to heart, s’est soudain mis en marche John, comme un poste radio. That’s because of my work. All that I can think now is show.»

Mais moi, je ne voulais pas parler; j’écarquillais mes yeux sur le monde. Des touristes paresseux cheminaient dans les rues. Appuyée à un panneau d’interdiction, une bicyclette rouge se reposait à l’ombre (rouillée, ai-je vu de plus près). Une tour horloge longiligne dépassait du contour brisé des toits: un grand escogriffe glandeur que l’on a assis sur le pupitre du fond, sous prétexte qu’il est le plus grand de la classe. Ca sentait la viennoiserie fraîche. Avignon commençait à me plaire.

Alors peut-être, m’a de nouveau traversé l’esprit cette pensée, que je feins vraiment d’être quelqu’un que je ne suis plus? Je me suis incrustée dans le film de quelqu’un d’autre et voilà que je suis là, à faire semblant? Pour parler franchement, j’avais déjà quitté le club des joyeux drilles et des débrouillards. Comme on dit (comme on dit de manière amusante), je m’étais rangée. Ça faisait à peu près trois ans que je vivais assez tranquillement, et on ne peut pas dire que c’était ennuyeux. Non, j’étais contente. J’avais un pied dans le mariage, je travaillais dans la rédaction d’une revue féminine, bruyante à souhait, où, soit dit en passant, on m’aimait bien. Puis, je me suis lassée, consumée et ai voulu encore une fois tout changer (avec moi, les brusques changements de cap ne se faisaient jamais attendre). J’ai passé deux ans à étudier dans une nouvelle branche: j’avais décidé de devenir experte en antiquités. Bien présomptueux, oui, mais les objets chargés d’histoire m’ont toujours fascinée (je pense que ça avait déjà commencé là-bas, dans la steppe. Avec mes expéditions). « Alors, comment vont les œufs de Fabergé?», me demandaient en ricanant mes ex-collègues de rédaction. Les œufs allaient bien, sauf que je ne les avais jamais vus: j’avais essentiellement affaire à des tableaux. Ça s’était goupillé comme ça. En général, je m’intéressais aux armes anciennes, mais je n’avais pas eu le temps de me faufiler chez les antiquaires qui s’en occupaient. Ou alors le destin m’a sauvée, je ne sais pas. A vache qui aime donner des coups de corne, Dieu ne donne pas de cornes, comme on dit.

Des revues féminines à la peinture, en passant par les armes: pas mal comme itinéraire, il faut le dire. De Moscou à Toula, en passant par Vladivostok. Mais c’est toujours comme ça dans ma vie. Ce n’est pas pour rien que j’ai dit: une route en serpentins.

Après l’université, j’ai trouvé un boulot dans une galerie, où j’ai appris à appeler Aïvazovski « Aïvaz» (t’aurais mieux fait d’apprendre quelque chose d’utile, dit mon père dans des cas pareils), déchiffrer des actes d’expertise, penser l’accrochage des tableaux. En fin de compte, ça ne s’est pas si mal passé. Le monde des antiquités, ce monde des illusions chatoyantes et des mystifications raffinées, je l’ai aimé, il me fascinait. Tout était si douteux et si joli. J’adorais écouter les experts se disputer (» Zakharov a dit, c’est une contrefaçon!» – « Et vous écoutez Zakharov, alors que plus un seul musée ne collabore avec lui!»). Regarder les restaurateurs qui, à l’aide d’un morceau de coton enroulé autour du bout d’un pinceau, enlèvent millimicron par millimicron, en le touchant à peine, le vieux vernis d’une peinture du dix-huitième siècle. Ils l’enlèvent pendant des heures, restent tranquillement debout en scrutant un carré de la taille d’une boîte d’allumettes. J’aimais le joyeux bordel du Salon d’Antiquités (» ils savent pas ce qu’ils vendent, mais ils en veulent quatre-vingt!»). J’aimais le bruit de la salle de vente aux enchères, quand la bataille faisait rage – pour quoi au juste? – pour une bricole qui n’en valait pas la peine, mais tout le monde était déjà dans son délire, impossible de les arrêter. Les visages rouges comme sur un hippodrome, les yeux grands comme des soucoupes. Neuf cents! Neuf cent vingt!!

De temps en temps, on allait à l’opéra avec Liocha (je me faisais belle; il m’offrait du champagne à la buvette), on allait dans les musées, il m’emmenait dîner dans de jolis endroits, et on ricanait en regardant en cachette nos voisins de table ultra pomponnés. Puis, quand ça s’est fini avec Liocha et que je me suis installée avec Asselia, j’ai vécu tranquillement encore une demi-année; le jour je feuilletais des livres dans ma galerie, le soir je lisais un roman victorien. C’est à présent avec Sonia que j’allais à l’opéra. Les week-ends j’usais mes fonds de culottes sur les chaises des bars à la mode. Peu à peu, j’ai commencé à créer ma propre boutique en ligne (parler avec les gens qui faisaient commerce de l’art, essayer de faire quelque chose, m’introduire dans le métier; une galerie en ville, cela je n’aurais pas pu me le permettre, bien sûr – où aurais-je pu trouver autant d’argent, mais sur Internet il y avait une chance; en tant qu’intermédiaire, évidemment). Certaines personnes avaient déjà donné leur accord. Tout s’est emporté, d’autres gens m’ont immédiatement téléphoné, ceux déjà mentionnés plus haut: ils m’ont invitée à lancer un département d’édition. Ils aimaient bien ma manière d’écrire, et j’étais, comme on dit, balaise. Selon eux, j’avais le sens des responsabilités. Ils m’ont plu aussi, c’est juste que je ne voulais pas rester enfermée dans un bureau. J’ai demandé un délai: je reviens de France et d’Italie, ai-je dit, et on s’y met. C’est ce qu’on avait décidé.

Je gagnais bien ma vie, autrement dit, je n’avais pas la moindre raison de me plaindre. On vivait avec Asselia dans un appart super cher, bien qu’assez petit. Mais il y avait un bois sous nos fenêtres.

D’où est venue cette vie splendide? L’avidité, bien sûr.

D’où est venu le reste? De mon avidité aussi. Mais d’une tout autre espèce.

Un glouton-rapiat.

– –

On n’avançait pas très vite: John tombait sans arrêt sur des connaissances. A certaines d’entre elles il serrait la main en silence, sans ralentir la cadence (cela ressemblait à un pas extrait d’une danse folklorique). Avec d’autres il s’arrêtait pour échanger deux mots, en vitesse et avec ardeur. Je faisais alors le pied de grue à ses côtés, ressentant à fond ce que c’est que d’être une étrangère en visite: plus une touriste, mais pas encore une locale. C’est l’anglais qui nous sauvait, John et moi, mais à Avignon les gens préféraient leur langue maternelle.

Quelle ironie: j’ai commencé à apprendre le français à peu près en même temps que j’ai commencé à tracer mes premières lettres russes. De mon propre gré. Mes parents ont approuvé ce choix: une deuxième langue étrangère pourra servir à notre fille. Peut-être deviendra-t-elle traductrice. Ou bien aura-t-elle des envies d’ailleurs? C’était le début de la perestroïka: aucun de nous n’allait nulle part, n’avait jamais vu un étranger de sa vie, mais l’émigration était une chose que l’on souhaitait ardemment à ses enfants. Quitter ce pays maudit, partir le plus loin possible. L’oublier pour toujours. Ecrivez-nous!

Quant à moi, j’avais, bien entendu, de tout autres raisons; j’apprenais la langue par curiosité. Un torrent enchanteur de jolis sons, des ondulations vocales et des miaulements; j’aimais tant les reproduire! Une langue d’une autre planète, lointaine. Inutile et belle, tel un papillon vivant dans les cheveux. Il ne m’était jamais venu à l’esprit qu’on pouvait la manier comme on manie une pelle. Je n’y étais pas prête moralement. Je me souviens qu’une fois, deux petites Françaises, des sœurs qui avaient un an d’écart, étaient venues chez nos amis par le biais d’un programme d’échange. L’une s’appelait Christelle, l’autre avait un nom quelconque que j’ai oublié. Et on m’avait emmenée, moi la bonne élève et la star, faire leur connaissance.

J«étais entrée dans la pièce, et Christelle – la cadette – m’avait lancé une question mondaine.

Je me souviens de ce moment jusqu’à maintenant.

Vers onze ans, je causais tout à fait couramment en français, écrivais de longues compositions, traduisais simultanément les chansons de Patricia Kaas à ma mère. Je n’avais pas de problèmes d’audition. J’avais parfaitement compris ce que Christelle m’avait dit. Mais Christelle, ce n’était pas une copine de classe, et pas même une simple fillette. Elle s’était avérée être un phénomène. Jusqu’à ce moment, la France n’était pas pour moi à ce point réelle pour admettre sérieusement que les Français existaient vraiment. Tout cela restait un jeu. Et soudain, une Française en chair et en os avait fait son apparition. Je l’avais vue. Je l’avais entendue.

J’en étais demeurée toute ébahie.

Le fait que cette fillette me parlait dans ma langue à moi, et que je la comprenais, c’était un vrai choc.

Un choc d’une telle force que je n’avais rien pu lui répondre. J’étais simplement restée plantée là, comme un poteau, éprouvant à l’intérieur l’explosion d’une étoile supernova.

Puis, à l’approche de l’an 2000, on a commencé à avoir des problèmes d’argent dans la famille. Mais qui n’en avait pas? Certains se gavaient, mais d’une manière générale, la patrie ne se sortait pas des crises. Il ne pouvait être question de voyage en France (la question était plutôt de savoir comment grappiller quelques sous pour s’acheter un nouveau jeans): c’était un événement de l’ordre de l’impossible. Une condition irréelle3. A peu près le même degré de probabilité qu’un vol sur la Lune. Quand est venu le temps d’entrer à l’université, j’ai dit adieu aux leçons de français pour m’inscrire à des cours de mathématiques, et depuis cette époque je ne suis jamais revenue à cette langue. Quinze ans plus tard, seule une pauvre carcasse de celle-ci est restée dans ma tête: deux ou trois constructions rouillées sortant des ronces sous un soleil brûlant. « Est-ce que je peux…?» « Où est la gare? «… Ah ouais, et encore quelques phrases d’une chanson folklorique parlant du pont d’Avignon :

Sur le pont d’Avignon

On y danse, on y danse

Sur le pont d’Avignon

On y danse tout en rond

Tout en m’arrêtant dans la rue avec John, je comprenais que le français s’était transformé pour moi en un doux bruissement, pareil à celui d’un ruisseau, duquel, tels des petits poissons, bondissaient de temps en temps des mots connus, mais qui, emportés par la force de la pesanteur et par l’envie de retourner à leur milieu naturel, disparaissaient aussitôt dans un torrent bouillonnant. Des petits poissons, il y en avait peu. Ecoutant ce langage étranger et incompréhensible, je me sentais comme un jouet gonflable: vide et un peu stupide. Quelle absurdité, me fâchais-je. Ca valait bien la peine d’apprendre cette langue pendant sept ans pour réaliser le moment venu qu’on n’en comprend pas un seul mot.

Sur le pont d’Avignon…

– –

Les affiches attiraient infiniment l’attention. Des affiches, mais aussi des tracts et des gens déguisés. Ces derniers semblaient presque plus nombreux que les simples passants.

«Listen, suis-je enfin parvenue à demander. From where are they all? It doesn’t look like a festival of harvest. You wrote me about a kind of a fair or something like that, right?

– What harvest?» John a écarquillé ses yeux balsamiques. Ils étaient grands en soi, mais quand il s’étonnait, ils devenaient tout ronds. « I wrote you about the Avignon theater festival! It’s the biggest and the oldest one in Europe. The fair! What are you talking about…»

Mais, a-t-il ajouté d’un air pensif, cette année il n’y a pas beaucoup de touristes. En comparaison avec l’année dernière, c’est presque rien. Pourquoi? S’il savait! Peut-être est-ce à cause de la crise.

Un long gars avec une affiche à la main a bondi de la foule à notre rencontre, et a failli glisser à côté de nous, absorbé par ses pensées, mais John l’a retenu par l’épaule. Le gars avait des cheveux roux pâles et semblait fatigué. Un nez droit, des yeux bleus. Un tee-shirt bordeaux décoloré. Il figurait en personne sur l’affiche, mais il apparaissait là sous un air totalement différent: en costume bleu, avec une cravate, sous les rayons des projecteurs et avec un clin d’œil à la Don Juan. Un bouquet de carottes dans les mains; ses doigts en serraient les feuilles. PACO, était écrit au-dessus de sa tête.

D’un air indigné, John s’est mis à raconter quelque chose à ce roux; j’ai eu l’impression qu’ils se connaissaient depuis une centaine d’années. Le roux secouait la tête. Moi je continuais à jouer le rôle peu compliqué du jouet gonflable. Au bout d’une minute, John s’est repris :

«By the way, this is Mara, m’a-t-il introduite. She is from Russia.» Et se retournant vers moi, il a donné sa bénédiction: « You can kiss him, it’s ok here in France when you meet someone new.

– Enchanté,» m’a lancé galamment l’amateur de carottes, perdant aussitôt tout intérêt pour moi. Ils s’en sont retournés à leur conversation avec John.

Ca devenait plus animé alentour: il me fallait sans cesse m’écarter, piétiner, faire de petits mouvements d’une danse de rue qui commence toujours d’elle-même quand il y a trop de gens. Un peu à gauche, un peu à droite, et un petit geste de l’épaule, « pardon!» – « pardon vous-même! “, « c’est rien „… Enchanté, si on le traduit au pied de la lettre, s’est

«ocharovan». Quel joli mot, pensais-je. Je dois me le rappeler.

«That was Paco, the one of those who succeeded, m’a fait savoir John quand on s’est enfin séparés du roux. He also started from the street. And now he has his own show on TV. A bit about politics, a bit about life… He is a good guy, funny. But, a ajouté John sans pitié, he mostly speaks, it’s not much of a show. That’s pity that your French is so bad.

– Hélas», ai-je grommelé.

La rue, tel un fleuve, est soudain devenue large et abondante. L’asphalte a pris fin, cédant la place à de grandes dalles polies par des milliers de pieds traînants. Elles donnaient envie d’y glisser. Les maisons sont devenues plus hautes et massives. Des boutiques de vêtements de luxe ont commencé à faire leur apparition: des vitrines jusqu’au ras du sol, des mannequins parés à l’extrême. Les cafés et les restaurants se permettaient d’occuper plus de place dans la rue: plus seulement deux tables, mais huit, dix, douze. Visiblement, on approchait du centre ville, et celui-ci était envahi par le festival. Plus tard, après une petite recherche sur Internet, j’ai appris que le festival d’Avignon était effectivement le plus ancien événement dans le monde du théâtre européen. Des milliers d’artistes, les bons et les autres (ces derniers étaient beaucoup plus nombreux). Des centaines de spectacles chaque jour, dans les théâtres et dans la rue. Mais alors, c’est le décor ambiant qui m’a abasourdie dans un premier temps. Les rues croulant sous les tracts. Des tracts, des tracts partout. Sur les tables des cafés, dans les mains des passants, enfoncés dans les fissures des murs. Froissés, abandonnés sur le pavé. Les rafales de vent jettent des protubérances colorées sous nos pieds. « Tu m’as bien fait rire!» Avignon se moquait à nouveau de moi, en déroulant devant mes yeux un infini ruban bariolé d’affiches, de posters, de graffitis: « Une foire, dis-tu?..»

«Johnny, l’ai-je appelé. Remind me, « enchanté»: only a man can say that to a woman, or both?

– Both are possible, a dit John d’une voix d’outre-tombe. That’s for everyone.»

Il était à nouveau dans les profondeurs de lui-même.

Ce n’est que plus tard que j’ai pris conscience de la manière dont il travaille: à quel point il s’immerge dans le processus de création, à quel point ça le met à l’écart du monde extérieur. Sans bien savoir pourquoi, je le ressentais ainsi: il marche dans un désert gris infini, sous un ciel sombre, et là il est tout seul, il chemine de plus en plus loin au milieu des amoncellements de rochers. Parfois, c’était comme si je le regardais s’éloigner. Des rochers, des rochers. Là, il errait, à la chasse aux plantes rares, aux animaux exotiques: une trouvaille sur des centaines, des milliers d’étendues illimitées. A chaque fois, une démarche solitaire. C’est comme ça qu’il travaillait.

Et plus tard, moi aussi je travaillais comme ça.

– –

On a plongé dans une petite ruelle coincée dans une crevasse entre deux parois escarpées. La ruelle était pavée de pierres rondes incommodes, semblables à celles d’un gué: j’ai buté à deux reprises, ai lâché un juron, et aussitôt je suis tombée sur une place, à la suite de John. Les parois de pierre, encadrant la petite ruelle-ruisseau, se sont avérés être le support d’un gigantesque château.

«Le Palais des Papes!» a déclaré John si de manière si solennelle qu’on eût dit qu’il l’avait construit de ses propres mains.

Il est des édifices qui nous transforment instantanément en lilliputiens. Après avoir vu le Palais des Papes, j’ai été stupéfiée l’espace d’une seconde: quel colosse! Et imprenable comme une forteresse… Mais c’est ce qu’il était. Aucune fioriture; des tours et des arches, des angles et des lignes droites aussi loin que l’œil pouvait voir. Des taches noires estompées tout au long des murs beiges: soit de la moisissure, soit de la suie. Un escalier ancien, telle une langue s’étirant sur le côté.

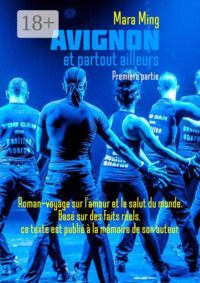

La place devant le palais – immense également – était pavée de pierres. Des cafés s’étaient amassés au loin, comme s’ils ne s’étaient pas résolus à se rapprocher, ayant laissé la place vide une fois pour toutes. Celle-ci s’étendait sur différents niveaux, et en raison de ses dimensions, paraissait presque dépeuplée. Des nuées des touristes semblables à des bancs de petits poissons, ne changeaient pas grand-chose à l’affaire. Cependant, près du mur de la forteresse quelque chose était vraisemblablement en train de se passer. Ou, pour être plus précis, on y attendait quelque chose: une vingtaine de badauds tuaient le temps, rassemblés en petits groupes. D’autres étaient assis directement sur le pavé.

«Come sit there, a ordonné John. Lucien is going to perform. I’ll leave you for a while, I need to talk to someone.»

«Alex, where have you been?» – un cri indigné venant de dessous une colonie de parasols blancs. Seuls les parents crient comme ça, et encore sur quelqu’un qui n’a pas plus de cinq ans. Un hurlement joyeux en réponse. Absence totale de vent: l’air comme du caramel épaissi. Le ciel qui s’ennuie, de couleur bleu pâle. Les visages des badauds sont rouges, et même marron pour certains. Le grondement sourd de la foule, le bruit du silence. Les cimes ébouriffées des platanes. La place, se déroulant à nos pieds, semblait au loin être incrustée de pièces de monnaie.

Pliant les genoux, je me suis assise sur le pavé. Il émettait de la chaleur.

Devant, sur le fond de la muraille de la forteresse, se détachait une silhouette noire. Un homme (Lucien, évidemment) se tenait dos au public, mais il n’a pas tardé à se retourner et à se diriger vers les spectateurs. Dans la main droite il avait une petite valise, et dans la gauche, un casque de Dark Vador (j’ai regardé plus attentivement: non, c’était seulement un haut-parleur portable). Tout en noir: un pantalon à bretelles, une cravate, un chapeau melon; seule la chemise était blanche. Le visage de Karlsson vieilli: des lèvres contrariées, des joues rebondies, un nez charnu. Des lunettes en écaille.

Les spectateurs regardaient avec de la bienveillance et une légère indifférence, tels des estivants ayant un peu trop mangé pendant le déjeuner. Mais quelle chaleur. Il y a de la paresse dans chaque inspiration.

«Bonjour mesdames et messieurs!» s’est exclamé l’artiste. Et il a ajouté quelque chose en français (quoi? je n’ai pas compris, ça va de soi). Deux ou trois personnes ont ricané; les autres ont remercié l’orateur d’un silence poli. Quelques touristes qui passaient par là ont ralenti le pas et se sont arrêtés pour regarder le spectacle.

Lucien est retourné vers son haut-parleur, a pressé un bouton (du haut-parleur, s’est échappée une musique, enrouée comme la radio de l’enfer) et a fait quelques bonds, mais tout à coup, c’est comme s’il s’était heurté à quelque chose – boum! Effarement. Les mains gantées de blanc se sont subitement envolées vers son visage; un geste soit de désespoir, soit d’horreur. Encore un bond. Ses paumes ont buté contre un mur invisible. Tapotant rapidement des doigts le long de cette surface plane, Lucien s’est mis à trotter de côté comme un petit crabe vers la droite. Boum encore! Son épaule droite s’est violemment heurtée à un obstacle mystérieux. Ses sourcils ont fait un bond, sa bouche s’est allongée. Un instant d’embarras, puis les gants blancs sont repartis en expédition le long de cet obstacle transparent.

J’ai vu ce numéro aussi en Russie, et plus d’une fois; visiblement, il fait partie de la panoplie de nombreux artistes. Lucien créait un labyrinthe imaginaire de façon plutôt virtuose: il rentrait son ventre en se faufilant à travers d’étroits tunnels, frappait contre un mur invisible de ses poings serrés. Il sursautait. S’abaissait. La sortie semblait quelque part tout près. Mais hélas! La fin de cette histoire était triste: au dernier accord enroué sortant de la gueule de Dark Vador, Lucien s’est retrouvé à bout de forces et est tombé raide mort. Les spectateurs ont applaudi mollement.

Allongé un instant, le décédé a repris conscience et s’est élancé vers sa valise blanche. Le gilet noir en synthétique formait des plis dans son dos.

«He must be dying from heat!», a compati quelqu’un de derrière.

Beaucoup de monde s’était déjà rassemblé. Au premier rang, les spectateurs étaient assis comme moi, à la turque ou les jambes étendues. Ceux de derrière restaient debout. C’était surtout des touristes: des shorts et des casquettes, des tee-shirts amples et des jupes flottantes, tout ce qu’il faut pour une telle chaleur. Des semelles de sandales de marche, ressemblant à des chenilles de char. De lourds appareils photo, comme une pierre au cou pendant vers le sol (y aura-t-il quelqu’un pour revoir ces photos un jour?). Des enfants: debout et accroupis. Un bronzage couleur de pêche sur des joues de soie, des cheveux décolorés par le soleil, des omoplates pointues, des yeux clairs. Un public multicolore, telle une garniture de légumes au bord de la scène.