Kitabı oku: «Ein Blockhaus in der Einsamkeit», sayfa 4

Anders als die festgeklopften Pfade der Schneehasen folgte die Bärenspur keiner bestimmten Richtung. Vereinzelte Hagebutten leuchteten im Unterholz, unter ihnen feine Tupfen von Hermelinspuren, als hätte ein Kind alle fünfzehn Zentimeter zwei Finger in den Schnee gepresst. Das Gezwitscher eines kleinen Schwarms Meisen durchbrach die Stille des Waldes.

Mein Menschsein schien mir fehl am Platz zu sein, hatten doch alle andern Lebewesen um mich herum vier Beine oder Flügel. Bloß einen Einblick in das Leben des Bären wollte ich bekommen, erahnen, mit welchen Gedanken er sich durch den Wald bewegt hatte. Vielleicht folgte ich ihm auch einfach aus meinem Bedürfnis nach Kontakt und dem Wunsch zu wissen, was in meiner Nachbarschaft vor sich ging.

Die Gedanken des Bären – so weit war es mit mir schon gekommen. Für den Fall, dass der Bär noch in der Nähe war, rief ich ab und zu laut nach den Hunden, obwohl sie sich recht dicht bei mir hielten. Die Spuren interessierten mich, aber überraschen wollte ich das Tier nicht; auch wenn ein Bär normalerweise vor so vielen Hunden Reißaus nehmen würde.

Im offenen Pappelwald wanden sich die Spuren zwischen den Bäumen hin und her. Ich pflückte von den dürren Zweigen der Highbush-Cranberry-Sträucher ein paar hellrote, glasige Beeren, die mir sauer und leicht bitter auf der Zunge zergingen. Fast unkenntlich gemacht von den Hundepfoten führte die Bärenspur vor mir weg und hielt auf einmal inne. Tief waren die Tatzenabdrücke in die fünf Zentimeter Schnee gedrückt, hatten die Gräser darunter hervorgeschmolzen, an denen sich jetzt die neuen Schneeflocken verfingen.

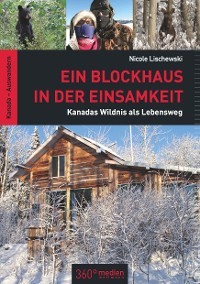

Unser Blockhaus in der Dämmerung

Dort hatte er gestanden, der Bär, in den weiß-braunen Winterwald gestarrt und die Neuigkeiten gerochen, die der Wind ihm zutrug. Vielleicht den Rauch aus unserer Ofenröhre, das Nass des großen Gletschersees, die herben Beeren und alte Fährten von Chris, den Hunden und mir. Mit zögernden Schritten, so erzählte die gedrängte Zahl seiner Spuren, hatte der Bär sich wieder umgewandt und war zurückgegangen. Vielleicht dachte er schon an seine Höhle, in der er sich bald zusammenrollen und die kalt und dunkel gewordene Welt bis zum Frühling vergessen würde.

Dir geht es im Moment nicht viel anders als mir, Bär. Fühlst dich auch etwas seltsam in dieser Zeit der Umstellung, der Einkehr, wo es in der Wildnis so still wird. Zögernd kehrte ich um und kürzte zu einem unserer Trampelpfade in Richtung Blockhaus ab. Langsam brach die Dämmerung herein.

Es ist erst in der totalen Einsamkeit, wenn kein anderer Mensch mehr da ist, dass sich alle Sinne dem Land weit öffnen. Lebt man doch als Mensch im täglichen Dialog mit anderen, an denen man sich erkennt und definiert. Fällt das weg, dann greifen die Augen, Ohren, Nase und Hände in ihrem Bedürfnis nach Kontakt und Austausch nach den Bergen, der sterilen Winterluft, dem Ruf eines Raben. Die Handfläche liegt weich im Schnee, der noch vor Stunden die Pranke eines Bären hielt. Die Grenzen zwischen dem, was mich ausmacht, und dem wilden Land um mich herum fangen an, zu verwischen.

Der Unglücksrabe

Zitterpappeln mit Raureif

Der Unglücksrabe

Tagish Lake, 16. November: Eisnebel.

Die Öllampe tünchte das Stillleben aus Teetassen, Tellern und Töpfen auf der Küchenanrichte in ein anheimelnd goldenes Licht, das auch das Innenthermometer erhellte: elf Grad. Brr. Koyah, der mit seinen inzwischen elf Jahren sicher nichts gegen eine Zentralheizung einzuwenden hätte, drängte sich unter meinem Arm hindurch, als ich vor dem Holzofen niederkniete. Ich strich ihm über seine samtweichen Ohren.

„Na, du alter Stinker? Gut geschlafen, hm? Nee, ich will kein Küsschen. Komm, lass mich mal in Ruhe Feuer machen.“ Vorsichtig blies ich auf die Glut, bis die erste Flamme kam, und legte Holz nach. Das Feuer begann an dem winzigen Scheiterhaufen zu lecken und gab prasselnd die Wärme so vieler Sommer frei.

Eisnebel

Der Wasserkessel summte mir auf dem Propangasherd eine leise Hintergrundmusik, als ich das Radio an seiner Handkurbel neu aufwand. Während ich der Wettervorhersage lauschte (kalt und grau im ganzen Yukon und auch Atlin), goss ich das brodelnde Wasser in den Kaffeefilter auf meiner Tasse und mischte mir in einer Schale mit Kondensmilch, Wasser und Müsli mein Frühstück. Das Kaffeearoma vermischte sich mit dem leichten Rauchgeruch des Feuers.

Ich liebte diese winterliche Morgenroutine, das gemächliche Wach- und Hellwerden, in dem das Blockhaus wie ein Schoß der Geborgenheit war: Das sanfte Licht der Öllampe und die Wärme meines Feuers inmitten der dunklen, kalten Wildnis.

Draußen begannen sich die kahlen Äste der Pappeln skelettös gegen den dunkelgrauen Himmel abzuheben. Seit Chris fort war, rückten die Stunden der Helligkeit immer dichter zusammen. Widerwillig nur schob sich die blasse Sonne am späten Vormittag über die Berge, lang angekündigt von einer fast zwei Stunden währenden Morgendämmerung.

Bei minus 10, minus 14 Grad wie heute dampfte der See wie ein riesiger Waschzuber, kühlte aus, obwohl man den von Gletscherwasser gespeisten See selbst im Hochsommer nicht anders als eiskalt bezeichnen konnte. Die grau verhangene Novemberlandschaft verwandelte sich zu einem unwirklichen, verschwommenen Nebelbild, in dem sich die andere Seeseite nur mehr schemenhaft abzeichnete. Morgens, wenn es am kältesten war, verschluckte der feuchte Eisnebel sogar den See. Gerade das Ufer und ein Streifen grau-blaues Wasser ließen sich noch erkennen. Fantastisch lange Eiskristalle setzten sich an den Tannenzweigen und Pappelästen ab, zierliche weiße Federn, die wie Festschmuck an den Bäumen prangten.

Die Sonne kämpft sich durch den Eisnebel

Tagsüber, wenn die Temperaturen anstiegen, hob sich die Nebeldecke stetig, bis sie schließlich auf hundert Metern über dem Wasser festhing. Gespenstisch drehten sich dampfende Nebelschleier über dem See, wirbelten hoch in die Luft wie ein Heer tanzender Geister.

Feucht wie aus einer Gruft legte sich dann der leiseste Windhauch auf mein Gesicht, ein klammer Abschiedsgruß des Sees, bevor er für die nächsten sechs Monate eine Decke aus Eis über sich ziehen würde. Der Nebel setzte an den längsten Spitzen Hundefell und an meinen Haaren winzige Eiskristalle wie feine Spinnweben ab.

Weiter weg vom See dagegen, nur ein, zwei Kilometer entfernt, schien die Sonne aus dem klaren Winterhimmel auf eine kältere und scharf umrissene Landschaft, die nicht von der großen Wasserfläche warmgehalten und eingenebelt wurde.

Kauend überlegte ich mir meine Pflichten für diesen Nebeltag. Die kleinen Arbeiten – Holz sägen und spalten, Wasser holen, mit den Hunden spazieren gehen, um die Cabin herum Schnee schippen, die Öllampen neu füllen – waren das Gerüst eines jeden Tages, das in den Monaten ohne Chris meinem völlig amorphen Leben einen festen Rahmen, eine Routine und Wichtigkeit gab.

Morgenstimmung in der Cabin

Zwei große Stapel Brennholz hatte ich zwar noch, aber … Vorsichtig biss ich wieder zu. Etwas in meinem Mund fühlte sich seltsam an. Im linken Oberkiefer spürte ich einen Backenzahn, der sonst keine Aufmerksamkeit auf sich zog. Er tat nicht weh, aber etwas stimmte daran nicht. Ich schluckte, saß ganz still. Kein Zahn meldete sich. Ich schob mir einen weiteren Löffel Haferflockenmix in den Mund und kaute auf der linken Seite. Da war es wieder: Kein Zahnschmerz, aber die Plombe, die ein gutes Drittel des Backenzahns ausmachte, bewegte sich sachte, ganz leicht, hin und her. Mit Herzklopfen stellte ich die Müslischale auf den Tisch und trank einen Schluck Kaffee zur Nervenstärkung.

Typisch. Fast jedes Jahr passierte zum Winter hin irgendetwas, das keinerlei Problem, höchstens ungelegen wäre, wenn es einige Wochen früher geschehen wäre. Doch kaum, dass die Bootssaison, in der wir die Wildnis noch leicht verlassen konnten, vorbei und Chris irgendwo auf Reisen war, geschah es. Einmal war es ein Formular, das ich ausfüllen, unterschreiben und per Post verschicken sollte, als jemand meine Kreditkartennummer zweckentfremdet hatte; im letzten Winter hatte der inzwischen fünfzehnjährige Blizzard eine Augenentzündung, die nicht besser wurde. Ein anderes Mal ging eine der Kettensägen kaputt – und diesen Winter war es also ein Zahn.

Ein Zahn, von dem nicht mehr viel übrig war. Was, wenn die Plombe herausbrach? Ob dann der Nerv freiliegen würde? Aber jetzt noch zum Zahnarzt – wie denn? Ein Wasserflugzeug konnte aus Atlin nicht mehr kommen, da sie schon längst von ihren Pontons genommen waren. Ich müsste noch gut anderthalb Monate warten, bis sie auf Skis umgerüstet und die Seen sicher genug zum Landen gefroren wären. Hubschrauber? Aber ich bekäme niemals alle vier Hunde und mich in einem Jet-Ranger verstaut. Ich konnte sie ja nicht einfach hier lassen, da es sich nicht an einem Tag erledigen ließ. Und allein die Kosten – schon für die Fliegerei weit über tausend Dollar. Ich könnte vielleicht – ein lautes Rumsen unter der Cabin riss mich aus meinen Gedanken.

Hermelin

Drei Hundeköpfe fuhren hoch, nur der alte Blizzard war schwerhörig und hatte nichts gemerkt. Fragend schauten die Hunde mich an.

„Ich war's nicht. Vielleicht ist das Hermelin auf Mäusejagd“, schlug ich vor. Das im Winter elegant in seinen blütenweißen Pelz und schwarze Schwanzspitze gekleidete Wiesel sorgte regelmäßig für Mord und Totschlag in der Mäusepopulation unter dem Haus.

Schräg unter mir raschelte es laut, dann klang es, als würde etwas durch die Gegend geschleift. Sollte etwa ein Bär …? Unwahrscheinlich. Die waren doch längst im Winterschlaf, auch der kleine Fährtenleger vom Oktober. Aber irgendetwas Großes krabbelte direkt unter mir herum.

„Bleibt“, sagte ich zu den Hunden und stand so leise auf, wie es auf dem knarrenden Sperrholzboden möglich war. Mit dem Bärenpfefferspray in der Hand zog ich vorsichtig die Tür auf und spähte unter die Cabin. Ein Rabe hüpfte unter dem Haus hervor und flog schwerfällig in den nächsten Baum, wo er auf einem tiefliegenden Ast sitzen blieb.

„Hey“, sagte ich überrascht. „Was soll das denn?“

Ein Rabe zu Besuch

Der Rabe fixierte mich mit starrem Blick. Ich schaute unter die Cabin, von wo der große Vogel eine schwarze Mülltüte, in der sich ein Rest Isolierwolle befand, hervorgezerrt hatte. Der Schnee vor dem Blockhaus war gestrichelt mit einer Unzahl von Rabenspuren.

„Du, tut mir leid, aber da ist nichts Essbares. Chris hat den Herbstmüll mit raus auf die Halde genommen.“

Doch offenbar kannte sich der Rabe mit der menschlichen Wegwerfgesellschaft aus. Er blieb sitzen. Ich stopfte die Tüte unter die Cabin, weiter nach hinten. So was Dreistes! Um Probleme mit Bären zu vermeiden, ließen wir nie Abfälle herumliegen und damit war auch für Raben nichts zu holen. Erstaunlich, dass er sich so weit unter die Cabin gewagt hatte, wo doch das Haus unten nach drei Seiten hin abgesiegelt war. Vermutlich war es ein Atliner Rabe, der sich normalerweise auf der Müllhalde durchschlug – darum war er so abgebrüht und kannte sich mit Plastiktüten aus.

Ich ließ ihn in der Pappel sitzen, schwarz und bucklig in der grauen Morgendämmerung. „Die Vögel“ von Hitchcock kamen mir in den Sinn.

In der Küche legte ich mir Seife und Shampoo, Waschlappen und Handtuch zurecht.

Bei dem kurzen Tageslicht schaffe ich das niemals an einem Tag: nach Atlin fliegen, 200 Kilometer nach Whitehorse fahren, zum Zahnarzt, zurück nach Atlin, wieder heimfliegen. Und wenn ich schon draußen bin, müsste ich direkt einen Großeinkauf machen und den Hubschrauber vollladen, damit es sich irgendwie lohnt. Aber so viel Geld habe ich auch nicht mehr übrig, um jetzt noch viel einzukaufen. Mist. Verärgert goss ich warmes Wasser in meine Waschschüssel. Und wen soll ich einfliegen lassen, um solange auf die Hunde aufzupassen?

Alltägliches Anheizen des Ofens

Ich zog mich aus, tunkte den Kopf in die Schüssel und massierte mit fahrigen Fingern Shampoo in meine Haare. Für den Flug müsste ich außerdem ein paar extra Tage einkalkulieren, da sie bei dem Nebel nicht immer fliegen konnten. Selbst wenn ich plötzlich starke Schmerzen bekäme – alles müsste erst organisiert werden, bevor ich raus könnte. Egal, wie weh es tat. Ich hielt meinen Kopf über die Küchenspüle und goss mir Wasser über die Haare. Schaumig kreiselte es in den Abfluss und plätscherte in den Eimer unter der Spüle.

Schon wieder jemanden um einen Gefallen bitten: auf die Hunde aufzupassen und mir eventuell ein Auto zu leihen, da wir keines mehr besaßen. Der Postbus fuhr nur drei Mal die Woche von Atlin nach Whitehorse.

Immer waren meine Zivilisationsbesuche mit diversen Bitten verbunden. Kannst du mich mal hierhin fahren, kannst du meine Post abholen, kannst du mir etwas aus Whitehorse mitbringen. Sicher, ich verließ die Wildnis nur zwei, drei Mal im Jahr, aber stets hatte ich eine ganze Anzahl von Gefallen von meinen Freunden zu erfragen. Und meine Möglichkeiten, mich zu revanchieren, waren sehr begrenzt geworden.

Plötzlich polterte es erneut laut unter dem Haus.

„Jetzt ist aber gut“, rief ich ärgerlich, drückte das Wasser aus meinen Haaren und stapfte nackt und tropfend zur Tür. Vogelterror brauchte ich jetzt nicht! Eiskalte Luft schlug mir entgegen. Der Rabe segelte schwerfällig in einen Baum – diesmal einen andern, wo er erneut auf einem tiefen Ast landete. Normalerweise sitzen sie doch viel weiter oben? Fröstelnd schaute ich den schwarzen Vogel an. Irgendwie machte er keinen gesunden Eindruck. Seine Schwingen hingen leicht herab. Ich seufzte. „Du hast richtig Hunger, was? Wieso fliegst du nicht rüber nach Atlin, das ist doch kein Problem für dich! Zwei Seen und ein Fluss.“

Der Rabe bewegte sich nicht, wie die Vögel es sonst meist tun, wenn man mit ihnen redet. Kein Kopfdrehen, kein auf dem Ast trippeln, nichts. Nur der starre Blick, der sich in meine Augen bohrte.

Vielleicht hat er noch nicht so viele Unterhaltungen mit nackten, nasshaarigen Frauen geführt, dachte ich schaudernd – recht hat er, es ist zu kalt, um splitternackt im Türrahmen zu stehen. Ein paar Sekunden lang sahen wir uns stumm an, dann machte ich die Tür zu und schaute aus dem Fenster. Der Rabe sah von draußen hinein.

„Spanner“, sagte ich und ging zurück in die Küche, um mein Waschritual zu beenden. Sollte ich ihn füttern oder nicht? Eigentlich fanden wir es sinnvoller, wenn Wildtiere sich ihr Futter selbst beschafften. Nur den Kolibris konnten wir nicht widerstehen und hängten jeden Sommer eine Nektarröhre für sie auf.

Ich zog mir wieder meine schwarzen Fleecehosen und das Sweatshirt an, schlich zur Tür und riss sie plötzlich auf. Der Rabe hüpfte flink unter dem Haus hervor, schlug mit den Flügeln und hob sich in die Luft. Diesmal sah ich in seiner linken Schwinge ein Loch in der Größe der kanadischen Ein-Dollar-Münze aufblitzen. Ein Nachbar in Not! Natürlich musste er gefüttert werden.

Blaugraue Wolken hingen tief über den Bergen, hatten die dramatisch gezackten Gipfel am Südende des Sees ganz ausgelöscht, als ich mit zwei Handvoll Hundetrockenfutter zum Ufer hinunterging. Ernst und still sah der dunkle Wald aus, ebenso bleiern der See. Die runden Ufersteine trugen eine schlüpfrige Glasur aus Eis, verziert mit albernen Bommeln, wo die Wellen abgetropft waren.

Ich trampelte eine kleine Schneefläche beim Wasser platt, schaute den Raben an, der mir aus ein paar Metern Entfernung zusah, und schüttete betont langsam und gut sichtbar das Hundefutter auf den Boden. Eine Fichte wuchs in der Nähe, in der er sich vielleicht häuslich einrichten könnte: Futterstelle und Wasser hätte er gleich nebenan und wäre auch vor den Blicken der Raubvögel geschützt.

„So, schau mal – leckere Sachen für dich. Da brauchst du nicht mal eine Tüte zu öffnen.“ Ich ging ein paar Schritte zurück und blieb stehen, doch der Vogel wagte sich nicht vor. Beschämt, das hungrige Tier noch länger warten zu lassen, ging ich zurück zum Haus.

Ein Pflegling! Innerlich jubelte ich fast darüber, so unverhofft eine Aufgabe bekommen zu haben, die sich nicht nur auf meine Hunde, das Heizen und Wasserholen beschränkte.

Raben faszinierten mich schon lange – wunderschön schienen sie mir in ihrem schwarz-blau schillernden Gefieder, ihrer Luftakrobatik, in der so viel Lebensfreude lag. Es ist eine der wenigen Vogelarten, die auch im Winter in unserer Gegend bleibt. Adler und Falken, Gänse und Amseln – sie alle flüchten vor der Härte der kalten Jahreszeit. Doch die Raben blieben, kamen sogar ab und zu auf ein Schwätzchen oder um die Hunde zu foppen vorbei.

Nach einer halben Stunde ging ich nachsehen, ob der Rabe gefressen hatte. So sicher war ich mir nicht, ob er das Hundefutter anrühren würde – misstrauisch sind sie, diese Vögel. Aber die beiden Handvoll Futterbröckchen waren restlos verschwunden und die Stelle im Schnee zerfurcht mit den Zehenabdrücken der Vogelfüße.

Ich strahlte den Vogel an, der wieder in einem der Uferbäume saß. „Oh super, schmeckt dir das wohl? Da kannst du gern mehr von haben. Ich hab auch noch Eier und Käse, eingekochtes Elchfleisch … Dich päppeln wir schon wieder auf!“ Glücklich darüber helfen zu können und gebraucht zu werden, ging ich, um die Vorräte nach potenziellem Rabenfutter zu durchsuchen. Von allem war reichlich da, denn wie üblich hatten wir für den Fall, dass die Seen nicht sicher gefrieren würden, genügend Lebensmittel und Hundefutter bis zum nächsten Sommer da. Auf der Veranda waren Margarine und in Plastik verschweißte Käseblöcke in der Gefriertruhe, dem kanadischen Winter, untergebracht, während die restlichen Dosen, Säcke und Kisten in der zwanzig Quadratmeter großen Wohnküche, dem etwas kleineren Anbau und im Loft verstaut waren – in der Blockhütte, die wir damals als Jugendherberge gebaut hatten und die letztendlich unser Wohnhaus geblieben war. Ein gefiederter Mitesser war kein Problem.

Der Rabe holt sich einen Leckerbissen

Während zwei Eier für das nächste Rabenmahl in der Pfanne brutzelten, schaute ich in unserem homöopathischen Ratgeber nach Mitteln für die Flügelverletzung da. Arnika Globuli konnte ich unter das Rührei schmuggeln sowie auch einige Brösel der Schafgarbe, die ich im Sommer gesammelt und getrocknet hatte. Entzündungshemmend und schmerzstillend, das war hier gefragt. So ganz altruistisch war ich nicht – in mir war die Hoffnung, dass er vielleicht öfter vorbeikommen würde, selbst nachdem er genesen war. Mir Unterhaltung und Gesellschaft, etwas Licht in mein stilles Leben bringen würde. Gut gelaunt summte ich vor mich hin, während sich die umnebelte Sonne endlich über die Berge stahl. Meine lose Plombe war fürs Erste vergessen.

Meine Nabelschnur zur Welt

Unser Blockhaus in der Wintersonne

Meine Nabelschnur zur Welt

Tagish Lake, 19. November: minus 12 Grad.

„Scheiße auch!“ Fluchend stellte ich die knatternde Kettensäge ab, zog, schob und drückte daran, aber das Schwert blieb solide im Baum eingeklemmt. Auf und ab konnte ich die Säge zwar bewegen, doch die Mitte des Schwerts und die Kette saßen fest wie in einem Schraubstock. Aufgebracht blies ich mir eine verschwitzte Haarsträhne, die unter der Fleecemütze herausgerutscht war, von der Stirn.

Nicole ist bereit zum Bäumefällen

Die wie ein Flitzebogen gekrümmte Fichte wurde vom inzwischen kniehohen Schnee mit ihrer Krone unten am Boden festgehalten. Wie schon so manches Mal hatte ich die Spannung eines Baumstammes falsch interpretiert: Ich hatte erwartet, dass er nach oben schnellen wollte, doch offenbar drückte er nach unten. Nach so vielen Jahren mit der Kettensäge sollte ich wirklich in der Lage sein, den Baum zu zerteilen! Aber nein: Zu dumm, zu blöd.

„So ein Mist!“

Ich schaute mich nach Zweigen oder Holzschnipseln um, die ich als Keil in den Spalt treiben konnte, in dem die Säge festhing, aber ohne eine Axt, mit der ich etwas hineinhämmern könnte, war das eine müßige Übung. Auch typisch, hielt ich mir schlechtgelaunt vor: Wieder ohne Axt und Keile unterwegs.

Ich zog an der Anlasserschnur, um zu testen, ob mein Werkeln nicht zumindest die Kette gelöst hatte. Die Säge ratterte los, aber als ich Gas gab, bewegte sich nichts.

„Verdammt! Bin ich denn bescheuert!“ Ich stellte die Kettensäge wieder ab und begann mit den Zähnen zu knirschen, als mir gerade noch rechtzeitig die lose Plombe einfiel. Nicht mal seinem Frust konnte man Ausdruck geben!

Vielleicht, wenn ich von unten drückte …? Es war eine recht lange, aber schlanke Fichte. Ich kletterte unter den gekrümmten Baumstamm unter die Stelle, in der die Säge hing, und presste meine Schulter dagegen.

„Uaaah!“ Auch der Urschrei half nicht. Gleichgültig drückte sich der Stamm in meine Schulter. Es führte kein Weg daran vorbei: Ich musste zur Cabin zurückgehen und eine Axt holen sowie am besten die Plastikkeile, die ich gleich hätte mitnehmen sollen. Verschwitzt, mit schmerzendem Rücken und schlechter Laune kam ich ein paar Minuten später auf unserer Lichtung heraus.

Im Werkzeuglager unter dem Haus ließen sich allerdings keine Keile finden.

Vage erinnerte ich mich, sie zuletzt im Herbst auf der anderen Grundstücksseite benutzt zu haben und sie vermutlich dort in den Schuppen getan zu haben.

Da latsche ich doch jetzt nicht auch noch ganz rüber, dachte ich wütend, und schnappte mir stattdessen ein kleines Handbeil.

Schnipsel für Schnipsel meißelte ich das Holz um die eingeklemmte Husqvarna weg, bis ich endlich die Säge herausziehen konnte. Vorsichtig bewegte ich die Kette mit der Hand und pickte kleine Holzstückchen heraus. Immerhin schienen die Kettenglieder in Ordnung zu sein. Ich schob mir wieder die Ohrenschützer auf und ließ das malträtierte Gerät an – doch, die Kette rotierte, wie sie sollte. Das vertraute Aufheulen und der öligen Benzingeruch verbesserten beim Entasten und Zersägen langsam meine Laune, auch wenn mein Rücken noch vom Kampf mit der Fichte schmerzte.

Eine Ladung Feuerholz

Nachdem ich den Problembaum zerlegt hatte, fällte und zersägte ich ohne Zwischenfälle zwei weitere dürre Bäumchen. Große Mengen an Holz waren es nicht, aber ich ließ es damit gut sein. Es schonte den Rücken und gab meinem Alltag mehr Struktur, wenn ich alle paar Tage Feuerholz schlug, anstatt mir in stundenlangem Sägen einen großen Vorrat anzulegen. Bei der Cabin lagerte außerdem noch eine eiserne Ration für den Notfall, falls ich krank wurde oder mich verletzte und keine Bäume fällen könnte. Ein simpler Hexenschuss wäre schon ausreichend, um mein Leben kompliziert zu machen.

Ich stapelte neun Längen Holz auf den Plastikrodelschlitten und zog meine Ausbeute keuchend zur Cabin, immer noch eingenebelt in den Benzingeruch, der in meiner Kleidung hing. Hinter mir schabte der Schlitten über den Schnee, neben dem Knirschen meiner Stiefelsohlen nun das einzige Geräusch.

Wie mühsam man als Mensch doch seines Lebens fristet: die Behausung, Bekleidung, die Heizmittel, die man benötigt. Oft beneidete ich die Tiere im Wald, denen ihr Fell oder Federn ein Zuhause und Heizung genug waren. Welch Kontrast, von der nierenförmigen Kuhle, die ein schlafender Elch im Schnee hinterlässt, zum behäbigen Blockhaus zu gehen, das sein Blechdach in den Himmel reckt. Der Rest des Planeten mit seinen Menschenmassen, Straßen und Lärm schien unendlich fern zu sein. Ich hörte zwar die Radionachrichten, aber es hätten genauso gut erfundene Hörspiele sein können. Eingehüllt in mein kleines Universum aus Blockhaus, Schnee und Nebel kam es mir oft vor, als würden nur noch die Hunde, der Rabe und ich auf der Welt existieren.

Ein junger Weißkopfadler

Im ersten Jahr unserer Wildnisexistenz war diese Illusion fast perfekt gewesen, als das Funkgerät unser einziges Kommunikationsmittel war. Die Außenwelt schien eine bloße Idee zu sein – keine Webseiten, keine E-Mails, nur hohle Stimmen im Radio und sporadische Unterhaltungen am Funk mit anderen, ebenso isoliert lebenden Leuten, die wir nicht einmal persönlich kannten.

Als ich damals nach sechs Monaten wieder erstmalig ins Dorf kam, erschien mir Atlin vollkommen unwirklich und alles, was ich dort sagte und tat, nur wie ein lebhafter Traum. Es war schwierig, die vielen Neuigkeiten zu verarbeiten, die mich schier erschlugen, als ich endlich telefonieren konnte. Meine Mutter war im Krankenhaus gewesen, eine Freundin wollte heiraten und ein Haus kaufen, und mein Vater musste operiert werden. So war es hier wohl vor hundertfünfzig Jahren gewesen, als man Nachrichten nur sporadisch per Hundeschlitten erhielt, alle auf einmal – und die meisten schon lang nicht mehr aktuell.

Ich kippte meine Holzladung neben den Hackblock vor die Cabin und ging hinein, um die Schnittschutzhose auszuziehen. Ein Schatten huschte über die großen Südfenster. Seit einigen Tagen herrschte ungewöhnlich viel Flugverkehr der gefiederten Art. Drei, vier Raben und nun segelte schon wieder der Weißkopfseeadler vorbei, dessen Gefieder noch jugendlich hellbraun gefleckt war. Erst mit drei Jahren würde er die markanten weißen Kopf- und Schwanzfedern tragen, mit denen man sich diese Adler immer vorstellt.

Mein Blick glitt von dem mit langsamen Flügelschlägen im Nebel verschwindenden Adler zur Ladungsanzeige unserer 12V-Batterien neben dem Fenster: nur noch 12,1V. Zeit, die Batterien zu laden. Im Frühwinter war die 85W Solarzelle, die uns von Mitte Februar bis Mitte September mit Strom für den Laptop und das Satellitenmodem versorgte, komplett nutzlos. Woher das Sonnenlicht nehmen und nicht stehlen?

Von den Bergen sah ich schon seit langen Wochen selten mehr als die unteren hundert Meter. Langsam ging mir das auf die Nerven und wünschte mir, dass der See doch bald zufrieren würde, damit das ganze Gedampfe und Eingenebele endlich ein Ende hätte. Mit E-Mail und Internet konnte ich vor dem grauen Einerlei allerdings für kurze Zeit flüchten – und Geld verdienen.

Ich trug den kleinen tausend Watt Generator hinaus in die Kälte, zog den Choke und an der Anlasserschnur – schon rappelte er los und ertränkte die Stille und die Luft, die sich noch kaum von der Kettensäge erholt hatten, in seinem Gedröhn und Abgasen. Naserümpfend legte ich das Verlängerungskabel zur Cabin hinüber durch die Tür und stöpselte das 12V-Ladegerät und Satelliteninternetmodem ein. Sonst noch etwas, das Strom brauchte? Die Batterien für meine Stirnlampe mussten geladen werden, außerdem die Teletakthalsbänder für Silas und Moldy.

Ironie des Schicksals, dachte ich grimmig. Hier saß ich nun tatsächlich mitten in der Wildnis und setzte eigenhändig den verhassten Generator mit seinem Lärm und Gestank in Betrieb, nur damit ich den Computer und das Internet weiter benutzen, mit der Außenwelt in Kontakt bleiben und auch Geld verdienen konnte. Selbst wenn ich ihn im Winter nur ein, zwei Mal die Woche für jeweils vier Stunden laufen ließ, stieß es mir doch jedes Mal wieder sauer auf. Ich übte Verrat an meinen Idealen – die eben doch nicht so hehr waren, dass ich dafür den Kontakt zu andern Menschen opfern wollte, so unwirklich sie auch inzwischen geworden waren. Selbst wenn sich dieser Kontakt zumeist auf Buchstaben auf einem Bildschirm beschränkte.

Die Telefonverbindung über Skype funktionierte meist mehr schlecht als recht, aber sie ließ mich doch am Leben der Menschen, die mir lieb waren, weiterhin teilnehmen und konnte im Notfall lebensrettend sein konnte. Nach den Zeiten mit dem Funkgerät als einzigem Kommunikationsmittel sehnte ich mich nicht zurück.

Enttäuscht sah ich, dass in meiner E-Mail-Inbox außer einem Gruß von Chris aus Feuerland nichts Neues war. Hatten mich alle anderen vergessen? Ich muss eben selbst mehr schreiben. Aber was schon, außer meinen Nebel-, Raben- und Elchgeschichten? Nach so vielen Jahren, in denen sich meine Neuigkeiten zumeist auf Tierbegegnungen und Wetterreportagen beschränkten, wurde ich zunehmend unsicherer, ob ich damit meine E-Mail-Empfänger nicht ins Koma versetzte. Außer mehr Holz zu sägen hatte ich keine Pläne und Probleme auch nicht, abgesehen von der losen Plombe. Objektiv betrachtet führte ich eine gähnend langweilige und egozentrische Existenz; dennoch (oder gerade deswegen?) machte mich mein Leben glücklich.

Sollte ich Heidi vorsichtshalber fragen, ob sie auf die Hunde aufpassen käme, falls ich wegen der Plombe raus müsste? Immer musste die arme Heidi dran glauben. Da sie ähnlich einfach wie wir lebte, wenn auch mit Straßenanschluss weit außerhalb von Atlin, war sie das nächstliegende Opfer. Abzuwarten schien mir das Beste zu sein, was den Zahn anging. Einfach bis zum Sommer nur auf der andern Seite kauen, vielleicht blieb die Füllung dann gerade noch so lange drin, bis ich im Juni sowieso zum Großeinkauf in die Zivilisation musste. Etwas Festes zu beißen gab es ohnehin kaum unter meinen Lebensmitteln; das Elchfleisch war eingekocht und faserig wie Babynahrung, das Dosengemüse auch nicht viel besser. Was nun ungeahnte, zahnschonende Vorteile mit sich brachte.

Ich klickte mich durch ein Homesteading-Forum, in dem es um Dinge wie Gemüseanbau, Kleinvieh und Bauen ging. Da – die Frage einer Frau, die im Begriff war, mit ihrem Partner von Anchorage in den Busch zu ziehen. Die größte Sorge ihres Mannes, so schrieb sie, war das Geldverdienen in der Wildnis. Ob jemand eine Idee habe, was es für Möglichkeiten gäbe, ohne Straßenverbindung und einen normalen Arbeitsplatz Geld zu verdienen? Ja, ich:

Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.