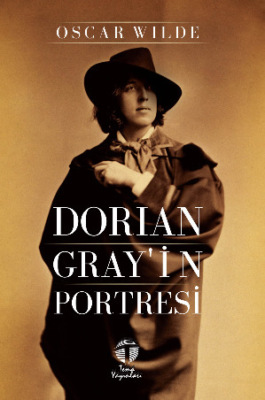

Kitabı oku: «El retrato de Dorian Gray», sayfa 12

Después de cerrar nuevamente la puerta con llave, Dorian Gray bajó en silencio la escalera. Los crujidos de algunos escalones le parecieron ayes de dolor. Se detuvo varias veces y esperó. No: todo estaba en silencio. Era tan sólo el ruido de sus pasos.

Al llegar a la biblioteca, vio en un rincón el abrigo, la gorra y el maletín. Había que esconderlos en algún sitio. Abrió un ropero secreto, oculto en el revestimiento de madera, donde ocultaba sus curiosos disfraces, y los dejó allí. Podría quemarlos sin problemas más adelante. Luego sacó el reloj. Eran las dos menos veinte.

Se sentó y empezó a pensar. Todos los años –todos los meses casi– se ahorcaba a alguien en Inglaterra por un crimen similar al que acababa de cometer. Se diría que había surgido en el aire una locura asesina. Alguna roja estrella se había acercado demasiado a la Tierra… Si bien, ¿qué pruebas había en contra suya? Basil Hallward abandonó la casa a las once. Nadie lo había visto entrar de nuevo. La mayoría de los criados estaban en Selby Royal. Su ayuda de cámara se había acostado… ¡París! Sí. Basil se había marchado a París en el tren de medianoche, tal como se proponía hacer. Habida cuenta de la curiosa reserva que lo caracterizaba, pasarían meses antes de que surgieran las primeras sospechas. ¡Meses! Todo podía estar destruido mucho antes.

Una idea se le pasó de repente por la cabeza. Se puso el abrigo de piel y el sombrero y salió al vestíbulo. Luego se detuvo, al oír en la acera los pasos lentos y pesados del policía y ver en la ventana el reflejo de la linterna sorda. Esperó, conteniendo la respiración.

Al cabo de unos momentos descorrió el cerrojo y salió sigilosamente, cerrando después la puerta con gran suavidad. Luego empezó a tocar la campanilla de la entrada. Unos cinco minutos después apareció su ayuda de cámara, vestido a medias y con aire somnoliento.

–Siento haber tenido que despertarle, Francis –dijo Dorian Gray, entrando en la casa–, pero me olvidé de las llaves. ¿Qué hora es?

–Las dos y diez –respondió el criado, mirando el reloj y parpadeando.

–¿Las dos y diez? ¡Horriblemente tarde! Despiérteme mañana a las nueve. Tengo que hacer un trabajo urgente.

–Sí, señor.

–¿Ha venido alguna visita esta tarde?

–El señor Hallward. Estuvo aquí hasta las once, y luego se marchó para tomar el tren.

–¡Ah! Siento no haberlo visto. ¿Dejó algún mensaje? –No, señor, excepto que le escribiría desde París, si no lo encontraba en el club.

–Nada más, Francis. No se olvide de llamarme mañana a las nueve.

–Sí, señor.

El criado se alejó por el corredor, arrastrando ligeramente las zapatillas.

Dorian Gray arrojó sombrero y abrigo sobre la mesa y entró en la biblioteca. Durante un cuarto de hora estuvo paseando, mordiéndose los labios y pensando. Luego tomó un anuario de una de las estanterías y empezó a pasar páginas. «Alan Campbell, 152 Hertford Street, Mayfair». Sí; era el hombre que necesitaba.

Capítulo 14

Alas nueve de la mañana del día siguiente, el criado entró con una taza de chocolate en una bandeja y abrió las contraventanas. Dorian dormía apaciblemente, tumbado sobre el lado derecho, con una mano bajo la mejilla. Parecía un adolescente agotado por el juego o el estudio.

El ayuda de cámara tuvo que tocarle dos veces en el hombro para despertarlo, y mientras abría los ojos la sombra de una sonrisa cruzó por sus labios, como si hubiera estado perdido en algún sueño placentero. En realidad no había soñado en absoluto. Ninguna imagen, ni agradable ni dolorosa, había turbado su descanso. Pero la juventud sonríe sin motivo. Es uno de sus mayores encantos.

Volviéndose, Dorian Gray empezó a tomar a sorbos el chocolate, apoyándose en el codo. El dulce sol de noviembre entraba a raudales en el cuarto. El cielo resplandecía y había en el aire una tibieza reconfortante. Era casi como una mañana de mayo.

Poco a poco, los acontecimientos de la noche anterior penetraron en su cerebro, avanzando a pasos furtivos con los pies manchados de sangre, hasta recobrar su forma con terrible claridad. En su rostro apareció una mueca de dolor al recordar todo lo que había sufrido y, por un momento, volvió a apoderarse de él, llenándolo de una cólera glacial, el extraño sentimiento de odio que le había obligado a matar a Basil Hallward. El muerto seguía sin duda sentado en la silla, iluminado ahora por el sol. ¡Qué horrible imagen! Cosas tan espantosas como aquélla eran para la oscuridad de la noche, no para la luz del día.

Sintió que si meditaba sobre lo que le había sucedido se exponía a enfermar o a volverse loco. Había pecados cuya fascinación residía más en la memoria que en su misma realización; extraños triunfos más gratificantes para el orgullo que para las pasiones, y que daban a la inteligencia un sentimiento de alegría más vivo, superior al gozo que procuran o podrían jamás procurar a los sentidos. Pero este último no pertenecía a esa categoría. Se trataba de algo que era necesario expulsar de la mente, adormecerlo con opio, estrangularlo antes de que pudiera estrangularlo a uno.

Cuando el reloj dio la media, Dorian Gray se pasó la mano por la frente, se levantó con decisión, y se vistió con más cuidado incluso del habitual, prestando gran atención a la elección de la corbata y del alfiler, y cambiando más de una vez de sortijas. También dedicó mucho tiempo al desayuno, probando los diferentes platos, hablando con su ayuda de cámara sobre las nuevas libreas que estaba pensando encargar para los criados de Selby, y revisando la correspondencia. Algunas de las cartas le hicieron sonreír. Tres le aburrieron. Una la leyó varias veces y luego la rasgó con un ligero gesto de irritación en el rostro. «¡Qué calamidad, los recuerdos de una mujer!», como lord Henry había dicho en una ocasión.

Después de beber la taza de café solo, se limpió lentamente los labios con la servilleta, hizo un gesto a su cría–do para que esperase y, dirigiéndose hacia su escritorio, se sentó y redactó dos cartas. Guardó una en el bolsillo y tendió la otra al criado.

–Llévela al 152 de Hertford Street, Francis, y si el señor Campbell ha salido de Londres, pida que le den su dirección.

Cuando se quedó solo encendió un cigarrillo y empezó a hacer dibujos en un trozo de papel: primero flores, luego detalles arquitectónicos y, finalmente, rostros. De repente advirtió que todas las caras que dibujaba parecían tener un extraño parecido con Basil Hallward. Frunció el ceño y, poniéndose en pie, se acercó a una estantería y tomó un volumen al azar. Estaba decidido a no pensar en lo que había sucedido hasta que fuese absolutamente necesario hacerlo.

Después de tumbarse en el sofá miró el título del libro. Se trataba de Émaux et Camées [14] , la edición de Charpentier en papel japón, con un grabado de Jacquemart [15] . La encuadernación era de cuero verde limón, con un enrejado en oro, salpicado de granadas. Se lo había regalado Adrian Singleton. Al pasar las páginas, sus ojos se detuvieron en un poema sobre la mano de Lacenaire [16] , la helada mano amarillenta «du supplice encore mal lavée», con su vello rojo y sus «doigts de faune». Dorian Gray se miró los dedos, blancos como la cera, tuvo un estremecimiento a su pesar, y siguió adelante, hasta que llegó a las espléndidas estrofas dedicadas a Venecia:

Sur une gamme chromatique,

Le sein de perles ruisselant,

La Vénus de l'Adriatique

Sort de feau son corps rose et blanc.

Les dómes, sur I'azur des ondes

Suivant la phrase au pur contour,

S'enflentcomme des gorges rondes

Que souléve un soupir d'amour.

L'esquif aborde et me dépose

Jetantson amarre au pilfer,

Devant une façade rose,

Sur le marbre d'un escalier.

¡Qué versos exquisitos! Al leerlos se tenía la impresión de estar flotando por los verdes canales de la ciudad de color rosa y gris perla, sentado en una góndola negra con la proa de plata y unos cendales arrastrados por la brisa. Los versos mismos le parecían las rectas estelas azul turquesa que siguen al visitante cuando navega hacia el Lido. Los repentinos estallidos de color le recordaban los destellos de las palomas –la garganta de color ópalo e iris– que revolotean en torno al esbelto campanile acolmenado, o que pasean, con tranquila elegancia, entre los polvorientos arcos en penumbra. Recostándose, con los ojos semicerrados, Dorian repitió una y otra vez los versos:

«Devant une façade rose,

Sur le marbre d'un escalier».

Toda Venecia estaba contenida allí. Recordó el otoño que había pasado en la ciudad, y el maravilloso amor que le empujó a desenfrenadas y deliciosas locuras. Había poesía por doquier. Porque Venecia, como Oxford, conservaba el adecuado ambiente poético y, para el verdadero romántico, el ambiente lo era todo, o casi todo. Basil pasó con él algún tiempo durante aquella estancia, y se había entusiasmado con Tintoreto. ¡Pobre Basil! ¡Qué muerte tan horrible la suya!

Dorian Gray suspiró, abrió de nuevo el libro de Gautier, y se esforzó por olvidar. Leyó los versos dedicados al pequeño café de Esmirna donde los hayis pasan sus cuentas de ámbar, y los mercaderes enturbantados fuman sus largas pipas adornadas con borlas, al tiempo que conversan sobre temas profundos mientras las golondrinas entran y salen haciendo rápidos quiebros; leyó sobre el obelisco de la Place de la Concorde que llora lágrimas de granito en su solitario exilio sin sol y anhela volver al ardiente Nilo cubierto de flores de loto, donde hay esfinges e ibis rosados y buitres blancos de garras doradas y cocodrilos con ojillos de berilo que se arrastran por el humeante cieno verde; y empezó a soñar con las estrofas que, extrayendo música del mármol manchado de besos, hablan de la curiosa estatua que Gautier compara con una voz de contralto, el «monstre charmant» tumbado en el Louvre en la sala de los pórfidos. Pero al cabo de algún tiempo el libro se le cayó de las manos. Le fue dominando el nerviosismo, que culminó con un tremendo ataque de terror. ¿Qué sucedería si Alan Campbell no estaba en Inglaterra? Tendrían que pasar días y días antes de que regresara. Quizás se negara a volver. ¿Qué hacer entonces? Cada minuto contaba; era de importancia vital. Habían sido grandes amigos en otro tiempo, cinco años atrás; casi inseparables, a decir verdad. Luego su intimidad terminó bruscamente. Cuando se encontraban en público, era Dorian Gray quien sonreía, nunca Alan Campbell.

Se trataba de un joven extraordinariamente inteligente, aunque sin verdadero aprecio por las artes plásticas y que, si en algo había llegado a captar la belleza de la poesía, se lo debía por completo a Dorian. Su pasión intelectual dominante era la ciencia. En Cambridge pasaba gran parte del tiempo trabajando en el laboratorio, y había obtenido una buena calificación en el examen final de ciencias naturales. De hecho, aún seguía dedicado al estudio de la química, y tenía laboratorio propio, donde solía encerrarse el día entero, lo que irritaba mucho a su madre, que tendía a confundir a los químicos con los boticarios, y a quien ilusionaba sobre todo que consiguiese un escaño en el Parlamento. Campbell era, por otra parte, un músico excelente, y tocaba el violín y el piano mejor que la mayoría de los aficionados. La música había sido, de hecho, el lazo de unión entre Dorian Gray y él: la música y la indefinible capacidad de atracción que Dorian podía utilizar a voluntad y que de hecho utilizaba con frecuencia sin. ser consciente de ello. Se habían conocido en casa de lady Berkshire la noche en que tocó allí Rubinstein [17] , y después se los veía con frecuencia juntos en la ópera y dondequiera que se interpretara buena música. Su intimidad había durado dieciocho meses. Campbell estaba siempre en Selby Royal o en Grosvenor Square. Para él, como para muchos otros, Dorian Gray representaba el modelo de todo lo que la vida tiene de maravilloso y fascinante.

Nadie sabía si habían llegado a pelearse. Pero, de repente, otras personas se dieron cuenta de que apenas hablaban cuando se veían, y de que Campbell se marchaba pronto de las fiestas a las que asistía Dorian Gray. Había cambiado, por otra parte: se mostraba extrañamente melancólico a veces, casi parecía que la música le desagradase, y no tocaba nunca, dando como excusa, cuando se le pedía que interpretase algo, estar tan absorto en la ciencia que le faltaba tiempo para practicar. Y era sin duda cierto. Cada día que pasaba daba la impresión de estar más interesado por la biología, y su nombre había aparecido una o dos veces en algunas dulas revistas científicas, en relación con ciertos curiosos experimentos.

Tal era el hombre que Dorian Gray esperaba. Su mirada se volvía hacia el reloj a cada momento. A medida que pasaban los minutos aumentaba su agitación. Finalmente se levantó y empezó a pasear por la estancia, con el aspecto de un bello animal enjaulado. Caminaba a grandes zancadas que tenían algo de furtivo. Y las manos se le habían quedado extrañamente frías.

La incertidumbre se hizo insoportable. Tuvo la impresión de que el tiempo se arrastraba con pies de plomo, mientras él, empujado por monstruosos huracanes, avanzaba hacia el borde dentado de un negro precipicio. Dorian sabía lo que le esperaba allí abajo; lo veía, incluso, y, estremecido, se aplastó con manos húmedas los párpados ardientes como si quisiera robarle la vista al cerebro mismo, empujando los globos de los ojos hasta el fondo de las órbitas. Pero era inútil. El cerebro disponía de su propio alimento, en el que se cebaba, y la imaginación, lanzada a grotescos excesos por el terror, se retorcía y deformaba como un ser vivo a causa del dolor, bailaba como una horrible marioneta sobre un escenario, y hacía muecas detrás de máscaras animadas. Luego, de repente, el Tiempo se detuvo para él. Sí; aquella dimensión ciega, de lentísima respiración, dejó de arrastrarse, y horribles pensamientos, puesto que el Tiempo había muerto, emprendieron una veloz carrera y desenterraron el espantoso futuro de su tumba para mostrárselo. Dorian lo contempló fijamente. Y el horror que sintió lo dejó petrificado.

Finalmente la puerta se abrió, dando paso al ayuda de cámara. Dorian Gray lo miró con ojos vidriosos.

–El señor Campbell –anunció.

Un suspiro de alivio escapó entonces de los labios resecos de Dorian Gray el color regresó a sus mejillas.

–Hágalo pasar ahora mismo, Francis –sintió que volvía a ser el de siempre. Había superado el momento de cobardía.

El criado hizo una inclinación de cabeza y se retiró. Instantes después entró Alan Campbell, con aspecto severo y bastante pálido, la palidez intensificada por los cabellos y las cejas de color negro azabache.

–¡Atan! ¡Cuánta amabilidad por tu parte! Te agradezco mucho que hayas venido.

–Me había propuesto no volver a pisar tu casa, Gray. Pero se me ha dicho que era una cuestión de vida o muerte –su voz era dura y fría y hablaba con estudiada lentitud. Había una expresión de desprecio en la mirada insistente con que procedió a estudiar el rostro de Dorian. Mantenía las manos en los bolsillos de su abrigo de astracán y dio la impresión de no haberse percatado del gesto con el que había sido recibido.

–Sí; se trata de una cuestión de vida o muerte, Alan, y para más de una persona. Haz el favor de sentarte.

Campbell ocupó una silla junto a la mesa, y Dorian se sentó frente a él. Los dos hombres se miraron a los ojos. En los de Dorian había una infinita compasión. Sabía que lo que se disponía a hacer era espantoso.

Después de un tenso momento de silencio, se inclinó hacia adelante y dijo, con mucha calma, pero atento al efecto de cada palabra sobre el rostro de su visitante:

–Alan, en una habitación cerrada con llave en el ático de esta casa, en una habitación a la que nadie, excepto yo mismo, tiene acceso, hay un muerto sentado ante una mesa. Hace ya diez horas que falleció. No te muevas, ni me mires de esa manera. Quién es esa persona, por qué ha muerto, cómo ha muerto, son cuestiones que no te conciernen. Lo que tienes que hacer es esto…

–Basta, Gray. No quiero saber nada más. Ignoro si lo que me acabas de contar es mentira o verdad. No me importa. Me niego por completo a verme mezclado en tu vida. Guarda para ti solo tus horribles secretos. Han dejado de interesarme.

–Tienen que interesarte, Alan. Éste, en concreto, va a tener que interesarte. Lo siento muchísimo por ti, pero no puedo evitarlo. Eres la única persona que me puede salvar. Estoy obligado a forzar tu intervención. No tengo alternativa. Eres un hombre de ciencia, Alan. Sabes química y otras cosas relacionadas con ella. Has hecho experimentos. Se trata de que destruyas el cuerpo sin vida que está ahí arriba; de destruirlo de manera que no quede el menor rastro. Nadie vio entrar a esa persona en esta casa. Se piensa, de hecho, que se encuentra actualmente en París. Pasarán meses antes de que se le eche de menos. Cuando eso suceda, es preciso que no quede aquí traza alguna suya. Tú, Alan, debes encargarte de convertirlos, a él y a todas sus pertenencias, en un puñado de cenizas que puedan esparcirse al viento.

–Estás loco, Dorian.

–¡Ah! Esperaba anhelante a que me llamaras Dorian. –Estás loco, te lo repito… Loco por imaginar que vaya a alzar un dedo por ayudarte, loco por hacer esa confesión monstruosa. No quiero tener nada que ver con ese asunto, se trate de lo que se trate. ¿Me crees dispuesto a poner en peligro mi reputación por ti? ¿Qué me importa en qué tarea diabólica te hayas metido?

–Se trata de un suicidio, Alan.

–Me alegro de saberlo. Pero, ¿quién lo ha empujado al suicidio? Estoy seguro de que has sido tú.

–¿Sigues negándote a hacer lo que te pido?

–Claro que me niego. No quiero tener nada que ver con ello. No me importa lo que te acarree. Mereces todo lo que te suceda. No me entristecerá verte deshonrado, públicamente deshonrado. ¿Cómo te atreves a pedirme, a mí especialmente, que tome parte en ese horror? Hubiera creído que entendías mejor la manera de ser de las personas. Quizá tu amigo lord Henry Wotton no te ha enseñado tanto sobre psicología, aunque te haya enseñado mucho sobre otras cosas. Nada me llevará a dar un paso por ayudarte. Te has equivocado de persona. Acude a alguno de tus amigos. No a mí.

–Ha sido un asesinato, Alan. Lo he matado. No sabes lo que me ha hecho sufrir. Se piense lo que se quiera de mi vida, él ha contribuido más a destrozarla que el pobre Harry. Quizá no fuera su intención, pero el resultado ha sido el mismo.

–¡Asesinato! ¡Cielo santo, Dorian! ¿A eso has llegado finalmente? No te denunciaré. No es asunto mío. Además, sin necesidad de que yo mueva un dedo acabarán por detenerte. Nadie comete nunca un delito sin hacer algo estúpido. Pero me niego a intervenir.

–Tendrás que hacerlo. Espera, espera un momento; escúchame. Sólo tienes que oírme. Todo lo que te pido es que lleves a cabo un determinado experimento científico. Vas a los hospitales y a los depósitos de cadáveres y los horrores que ves allí no te afectan. Si en una espantosa sala de disección o en un laboratorio maloliente encontraras a un ser humano sobre una mesa de plomo al que se han hecho unas incisiones rojas para permitir que salga la sangre, lo mirarías como una cosa admirable. No te inmutarías. No pensarías que estabas haciendo nada reprobable. Considerarías, por el contrario, que trabajabas en beneficio de la raza humana, o que aumentabas su caudal de conocimientos, o satisfacías su curiosidad intelectual, o algo por el estilo. Lo que quiero que hagas es, sencillamente, algo que ya has hecho muchas veces. A decir verdad, destruir un cadáver debe de ser mucho menos horrible que lo que estás acostumbrado a hacer. Y recuerda que es la única prueba contra mí. Si se descubre, estoy perdido; y se sabrá sin duda, a menos que tú me ayudes.

–No tengo el menor deseo de ayudarte. Eso es algo que olvidas. Lo único que me inspira todo este asunto es indiferencia. No tiene nada que ver conmigo.

–Alan, te lo suplico. Piensa en qué situación me encuentro. Unos instantes antes de que llegaras el terror casi ha hecho que me desmayara. Quizá tú también conozcas el terror algún día. ¡No! No pienses en eso. Míralo desde una perspectiva estrictamente científica. Tú no preguntas de dónde proceden los cadáveres con los que experimentas. Tampoco es necesario que lo investigues ahora. Ya te he contado demasiado. Pero te suplico que lo hagas. Fuimos amigos en otro tiempo, Alan.

–No hables de eso. Aquellos días están muertos.

–A veces lo que está muerto perdura. El individuo del ático no desaparecerá. Está sentado en la mesa con la cabeza caída y los brazos colgando. ¡Alan, por favor! Si no vienes en mi ayuda, estoy perdido. ¡Me ahorcarán! ¿Es que no lo entiendes? Me ahorcarán por lo que he hecho. –No sirve de nada que prolongues esta escena. Me niego categóricamente a intervenir en este asunto. Tienes que estar loco para pedirme una cosa así.

–¿Te niegas?

–Sí.

–Te lo suplico, Alan.

–Es inútil.

La misma expresión compasiva apareció de nuevo en los ojos de Dorian Gray. Luego extendió el brazo, tomó un trozo de papel y escribió algo en él. Lo releyó dos veces, lo dobló cuidadosamente y lo empujó hasta el otro lado de la mesa. Después se levantó, acercándose a la ventana.

Campbell le miró sorprendido, y luego recogió el papel y lo abrió. Mientras lo leía su rostro adquirió una palidez cenicienta y tuvo que recostarse en el respaldo de la silla. Le invadió una sensación de náusea infinita. Sintió que el corazón le latía en una vacía premonición de muerte.

Al cabo de dos o tres minutos de terrible silencio, Dorian, abandonando la ventana, se situó tras él y le puso una mano en el hombro.

–Lo siento por ti, Alan –murmuró–, pero no me has dado otra opción. La carta está escrita. La tengo aquí. Ya ves a quién va dirigida. Si no me ayudas, la enviaré. Sabes cuáles serán las consecuencias. Pero me vas a ayudar. Es imposible que te niegues. He tratado de evitártelo. Has de reconocerlo. Te has mostrado inflexible, duro, ofensivo. Me has tratado como nadie se ha atrevido a tratarme nunca; nadie que esté vivo, al menos. Lo he soportado todo. Pero ahora soy yo quien impone las condiciones.

Campbell ocultó el rostro entre las manos, recorrido el cuerpo por un estremecimiento.

–Sí; soy yo quien pone las condiciones, Alan. Ya sabes cuáles son. Se trata de hacer algo muy sencillo. Vamos, no te desesperes. Es inevitable. Acéptalo, y haz lo que tienes que hacer.

A Campbell se le escapó un gemido, y empezó a temblar de pies a cabeza. Le pareció que el tictac del reloj situado en la repisa de la chimenea dividía el tiempo en átomos de dolor, cada uno de ellos demasiado terrible para soportarlo. Sentía como si un anillo de hierro, lentamente, se estrechara en torno a su frente, como si el deshonor con que se le amenazaba hubiera descendido ya sobre él. La mano posada sobre su hombro parecía hecha de plomo.

–Vamos, Alan; tienes que decidirte ya.

–No lo puedo hacer –dijo maquinalmente, como si las palabras pudieran alterar la realidad.

–Has de hacerlo. No tienes elección. No te empeñes en retrasarlo.

Campbell vaciló un momento.

–¿Hay un fuego en la habitación del ático? –Sí; una toma de gas con placas de amianto.

–Tendré que ir a mi casa y recoger algunas cosas del laboratorio.

–No, Alan; no puedes salir de esta casa. Escribe en un papel lo que quieres y mi criado irá en un coche a buscarlo. Campbell garrapateó unas líneas, secó la tinta, y escribió en un sobre el nombre de su ayudante. Dorian tomó la nota y la leyó cuidadosamente. Luego tocó la campanilla y entregó la carta a su ayuda de cámara, ordenándole que volviera cuanto antes con las cosas solicitadas.

Al cerrarse la puerta principal, Campbell tuvo un sobresalto y, levantándose de la silla, se acercó a la chimenea. Temblaba como atacado por la fiebre. Durante cerca de veinte minutos nadie habló. Una mosca zumbó ruidosamente por el cuarto y el tictac del reloj era como el golpear de un martillo.

Cuando el carillón dio la una, Campbell se volvió y, al mirar a Dorian Gray, vio que tenía los ojos llenos de lágrimas. Había algo en la pureza y el refinamiento de aquel rostro lleno de tristeza que pareció enfurecerlo.

–¡Eres un infame! ¡Un ser absolutamente repugnante! –murmuró.

–Calla, Alan: me has salvado la vida –dijo Dorian Gray. –¿La vida? ¡Cielo santo! ¿Qué vida es ésa? Has ido de corrupción en corrupción y ahora has coronado tus hazañas con un asesinato. Al hacer lo que voy a hacer, lo que me obligas a hacer, no es en tu vida en lo que estoy pensando.

–Atan, Alan –murmuró Dorian Gray con un suspiro–, quisiera que sintieras por mí una milésima parte de la compasión que me inspiras –se volvió mientras hablaba y se quedó mirando el jardín.

Campbell no respondió.

Al cabo de unos diez minutos se oyó llamar a la puerta, y entró el criado con una gran caja de caoba llena de productos químicos, junto con un rollo de hilo de acero y platino, así como dos pinzas de hierro de forma bastante extraña.

–¿He de dejar aquí estas cosas? –le preguntó a Campbell.

–Sí –respondió Dorian–. Y mucho me temo, Francis, que aún tengo otro encargo para usted. ¿Cómo se llama esa persona de Richmond que lleva orquídeas a Selby? –Harden, señor.

–Eso es, Harden. Tiene usted que ir a Richmond de inmediato, ver a Harden en persona y decirle que mande el doble de orquídeas de las que había encargado, y que de las blancas ponga el menor número posible. De hecho, dígale que no quiero ninguna blanca. Hace muy buen día, Francis, y Richmond es un sitio muy bonito, de lo contrario no le diría que fuese.

–No es ninguna molestia, señor. ¿A qué hora debo estar de vuelta?

Dorian miró a Campbell.

–¿Cuánto durará tu experimento, Alan? –preguntó con voz tranquila, indiferente. La presencia de una tercera persona en la habitación parecía darle un valor extraordinario.

Campbell frunció el entrecejo y se mordió los labios. –Unas cinco horas –respondió.

–Bastará, entonces, con que esté de vuelta para las siete y media. Mejor, quédese allí: deje las cosas preparadas para que pueda vestirme. Tómese la tarde libre. No cenaré en casa, de manera que no voy a necesitarlo.

–Muchas gracias, señor –dijo el ayuda de cámara, abandonando la habitación.

–Bien, Alan, no hay un momento que perder. ¡Cuánto pesa esta caja! Yo te la llevaré. Encárgate tú de lo demás –hablaba rápidamente y con acento autoritario. Campbell se sintió dominado por él. Juntos salieron de la habitación.

Cuando llegaron al descansillo del ático, Dorian sacó la llave y la hizo girar en la cerradura. Luego se detuvo, una mirada de incertidumbre en los ojos. Se estremeció.

–Me parece que no soy capaz de entrar –murmuró.

–No importa. No te necesito para nada –respondió Campbell con frialdad.

Dorian Gray abrió a medias la puerta. Al hacerlo, vio el rostro del retrato, mirándolo, socarrón, iluminado por la luz del sol. En el suelo, delante, se hallaba la cortina rasgada. Recordó que la noche anterior había olvidado, por primera vez en su vida, esconder el lienzo maldito, y se disponía a abalanzarse, cuando retrocedió, estremecido.

¿Qué era aquel repugnante rocío rojo que brillaba, reluciente y húmedo, sobre una de sus manos, como si el lienzo hubiera sudado sangre? ¡Qué cosa tan espantosa! Por un momento le pareció más espantosa aún que la presencia silenciosa derrumbada sobre la mesa, la presencia cuya grotesca sombra en la alfombra manchada de sangre le indicaba que seguía sin moverse, que seguía allí, en el mismo sitio donde él la había dejado.

Respiró hondo, abrió un poco más la puerta y, con los ojos medio cerrados y la cabeza vuelta, entró rápidamente, decidido a no mirar ni siquiera una vez al muerto. Luego, agachándose, recogió la tela morada y oro y la arrojó directamente sobre el cuadro.

A continuación se inmovilizó, temiendo volverse, y sus ojos se concentraron en las complejidades del motivo decorativo que tenía delante. Oyó cómo Campbell entraba en el cuarto con la pesada caja de caoba, así como con los hierros y las otras cosas que había pedido para su espantoso trabajo. Empezó a preguntarse si Basil Hallward y Alan se habrían visto alguna vez y, en ese caso, qué habrían pensado el uno del otro.

–Ahora déjame –dijo tras él una voz severa.

Dorian Gray dio media vuelta y salió precipitadamente, no sin advertir que el muerto había vuelto a apoyar la espalda contra la silla y que Campbell contemplaba un rostro amarillento que brillaba. Mientras descendía las escaleras oyó cómo la llave giraba por dentro en la cerradura.

Hacía tiempo que habían dado las siete cuando Campbell se presentó de nuevo en la biblioteca. Estaba pálido, pero muy tranquilo.

–He hecho lo que me habías pedido que hiciera –murmuró–. Y ahora, adiós. Espero que no volvamos a vernos nunca.

–Me has salvado del desastre, Alan. Eso no lo puedo olvidar–dijo Dorian Gray con sencillez.

Tan pronto como Campbell salió de la casa, subió al ático. En la habitación había un horrible olor a ácido nítrico. Pero la cosa sentada ante la mesa había desaparecido.