Kitabı oku: «Der Ruhrbaron aus Oberhausen Paul Reusch», sayfa 5

Die lokale Verankerung

Es gibt keine Ton-Aufnahmen von Paul Reusch, aber die Vermutung liegt nahe, dass ihn sein süddeutscher Akzent immer sofort als Nicht-Preußen verriet. Dies würde zumindest ansatzweise seinen pathetisch zur Schau getragenen Lokalpatriotismus und die übereifrigen Loyalitätsbekundungen zum preußisch-deutschen Kaiserreich erklären. Unmittelbar nach seiner Ernennung zum neuen Vorstandsvorsitzenden, noch vor seinem offiziellen Dienstantritt in dieser Funktion verlegte der eben vierzigjährige Paul Reusch seinen Wohnsitz nach Oberhausen und brachte damit klar zum Ausdruck, wem er in der Konkurrenz mit Sterkrade den Vorzug gab.

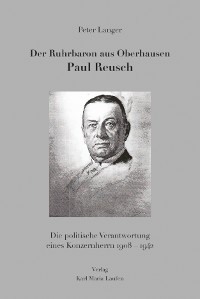

Abb. 5:Paul Reuschs Wohnhaus Lipperfeld 3, StA Oberhausen

Damit waren bereits im Kaiserreich die Weichen gestellt für die Eingemeindung von Sterkrade und Osterfeld zwanzig Jahre später. In der Konkurrenz der Nachbarstädte ging es zunächst lediglich um zusätzliche Industrieflächen für die GHH am Ufer des Rhein-Herne-Kanals. Paul Reusch beanspruchte den sogenannten Grafenbusch am Nordufer des Kanals für neue Werksanlagen und setzte sich gegen heftige Proteste aus Sterkrade durch. Dadurch schrumpfte der Anteil Sterkrades am Nordufer des Kanals auf magere 1.700 Meter. Aber neue Arbeitsplätze entstanden für die Sterkrader nicht; weder ein neues Werk noch ein Werkshafen wurde auf der „Landzunge“ gebaut. Noch 1913 war der Grafenbusch nördlich des Rhein-Herne-Kanals so ausgedehnt, dass die führenden Herren der GHH dort auf die Pirsch gehen konnten. Im Dezember 1913 lud Paul Reusch Paul de Gruyter, ein Mitglied des Aufsichtsrates, dorthin zur Jagd ein; als Treffpunkt schlug er die Emscherbrücke auf der Straße von Oberhausen nach Sterkrade vor.150

Nach der Verdrängung vom Nordufer des Kanals war die Verleihung der Stadtrechte an die Gemeinde Sterkrade nur ein schwacher Trost.151 Reusch hatte sich persönlich intensiv um die Sache gekümmert. Er war gemeinsam mit Bürgermeister zur Nieden zum Regierungspräsidenten nach Düsseldorf und zu anderen zuständigen Behörden gefahren. Auf Reuschs Drängen ließ sich der Regierungspräsident im Dezember 1912 sogar dazu herab, eine Besichtigungsfahrt in Sterkrade durchzuführen. Als besonderer Gunsterweis wurde es bei dieser Gelegenheit registriert, dass Reusch dem Bürgermeister ein Automobil zur Verfügung stellte.152

Im öffentlichen Leben der Stadt Oberhausen trat der junge Vorstandsvorsitzende als strammer Nationalist in Erscheinung. In einer viel beachteten Rede im Kriegerverein der GHH am Neujahrstag des Jahres 1911 forderte er die Oberhausener „Krieger“ zu energischen Werbeaktivitäten auf. Um diesen Bemühungen Nachdruck zu verleihen, wurde der GHH-Direktor Woltmann, der den Kriegern seinen Rang als Oberleutnant präsentieren konnte, in den Verein delegiert. Danach stieg die Mitgliederzahl innerhalb eines halben Jahres auf das Dreifache.153 Bereits ein Jahr später hielt Woltmann zu Kaisers Geburtstag die Festrede „und endete mit einem Hoch auf den Kaiser und brausend schallte die Nationalhymne durch den Saal. Hierauf betrat der MGV ,Gute Hoffnung’ die Bühne und brachte mit reinem Stimmenmaterial das Lied ,Heil Kaiser und Reich’ zum Vortrage“.154

Die Nähe Reuschs zum Oberhausener Oberbürgermeister Havenstein hatte schon in der Sitzordnung beim Bankett zu Kaisers Geburtstag am 27. Januar 1912 im Kaisergarten-Restaurant ihren Ausdruck gefunden: „Auf dem Musikpodium war inmitten von Topfgewächsen die Kaiserbüste zu sehen. Auf der Haupttafel stand vor dem Platze des Herrn Oberbürgermeisters der große silberne Tafelaufsatz der Stadt. Neben dem Herrn Oberbürgermeister nahmen auf der einen Seite Herr Kommerzienrat Reusch, der Generaldirektor der Gutehoffnungshütte, und auf der anderen Herr Amtsgerichtsrat Wilms als Leiter des hiesigen Amtsgerichts Platz.“155 Wenige Tage später saß Reusch an gleicher Stelle wieder auf dem Podium, direkt neben ihm hatte der Oberpräsident der Provinz Rheinland Freiherr von Rheinbaben Platz genommen. Reusch hielt zum Geburtstag der Stadt Oberhausen eine donnernde Rede.

Während an der Vorherrschaft Oberhausens im Verhältnis zu den kleineren Nachbarstädten Sterkrade und Osterfeld schon vor 1914 nicht mehr zu rütteln war, wurde der Wettbewerb mit den anderen Ruhrgebietsstädten und den dort angesiedelten Konkurrenzunternehmen mit harten Bandagen ausgefochten. Dies ließ Reusch 1912 in seiner Rede zur 50-Jahr-Feier der Stadt Oberhausen durchblicken. Er sprach von „hartem Kampf“ und „heißer Arbeit unter widrigen Verhältnissen“, unter denen man Oberhausens Anspruch auf „ein Plätzchen an der Sonne“ gleichwohl habe durchsetzen können. Es entsprach dem Zeitgeist, wenn er prophezeite, dass Kohle und Stahl „noch durch Jahrhunderte“ das „Fundament der Stadt“ sein würden. An die Exzellenzen der preußischen Staatsregierung appellierend, betonte er, dass der Bestand dieses Fundaments „von der Beibehaltung der gegenwärtigen Wirtschaftspolitik abhängig“ sei. Dies war eine Spitze gegen jeden, der es wagte, am Dogma der Schutzzollpolitik zu rütteln oder auch ein Entgegenkommen in Richtung Sozialdemokratie zu fordern. Voller Stolz verkündete Reusch, dass „die Stadt Oberhausen unter allen Städten Deutschlands die geringste Schuldenlast pro Kopf der Bevölkerung aufweist“. Dies – so stichelte er – erfülle die Nachbarstädte mit Neid. Die Rede erreichte ihren Höhepunkt in dem obligaten patriotischen Treue-Bekenntnis: „Die Bürger der Stadt Oberhausen sind ohne Ausnahme Männer der Arbeit. Diese Männer haben zum Teil unter widrigen Verhältnissen und in hartem Kampfe in kurzer Zeit ein großes blühendes Gemeinwesen geschaffen. Allezeit treu zu König und Vaterland, treu zu Kaiser und Reich stehend, sind die Einwohner dieser Industriestadt noch heute in ihrer großen Mehrheit und wollen es bleiben für alle Zukunft national bis auf die Knochen.“156

Es gibt heute die Neigung, derartige Rhetorik als eine unserem Geschmack nicht mehr entsprechende, aber im Grunde harmlose Ausdrucksweise gutmütiger Patrioten abzutun. Diese Sichtweise verkennt jedoch, wie gefährlich der Nationalismus der um die Jahrhundertwende im rechten Spektrum sich ausbreitenden Organisationen war. Die Kriegervereine, von Reusch nachdrücklich gefördert, lieferten der bürgerlichen Rechten die Massenbasis für ihre zunehmend hysterischen Kampagnen in den Krisen vor dem Ersten Weltkrieg. Dieser Stimmung in der Öffentlichkeit konnte sich auch die Reichsregierung seit der zweiten Marokkokrise immer weniger entziehen, gerade weil sie sich der Illusion hingab, den Propaganda-Apparat des „Alldeutschen Verbandes“ vorübergehend zur Unterstützung ihrer außenpolitischen Absichten nutzen zu können. Durch diese Taktik machte sie sich „zur Geisel des extremen Nationalismus“.157 Diese Extremisten sehnten den großen Krieg herbei, je eher desto besser.

„Männer der Arbeit“ waren bei diesem Festessen im Nobel-Restaurant Kaisergarten nicht anwesend. Die Exklusivität dieser Veranstaltung hatte in der Oberhausener Bevölkerung erhebliche Irritationen ausgelöst. Selbst der ansonsten ganz staatstreue „Generalanzeiger“ kritisierte, dass die Stadt keine Volksfeste zur 50-Jahr-Feier organisiert hatte: „So lässt man nun eigentlich diesen Ehrentag der Stadt Oberhausen für die Masse seiner Bürger sang- und klanglos vorübergehen, und es ist begreiflich, wenn hierüber weite Kreise unserer Bevölkerung ihrem Befremden Ausdruck geben.“158

Der Bergarbeiterstreik im März 1912

Die Bergarbeiter mussten in dem 1908 einsetzenden Konjunkturrückgang Lohnsenkungen von 4,99 Mark auf 4,45 Mark je Schicht im zweiten Quartal des Jahres 1909 hinnehmen, was besonders schmerzhaft war, da gleichzeitig die Preise für die Güter des täglichen Bedarfs stiegen.159 Deshalb forderte der „Dreibund“ aus freien, polnischen und liberalen Bergarbeiterverbänden vor allem spürbare Lohnerhöhungen. Die Arbeitgeber in Oberhausen und den Nachbarstädten, also vor allem die GHH, wollten die Stimmung anscheinend dadurch beruhigen, dass sie Anfang Januar 1912 für die einzelnen Werke genaue Lohntabellen für das ganze Jahr veröffentlichten.160 Im Februar legten die drei streikbereiten deutschen Bergarbeiter-Gewerkschaften ihre Forderungen auf den Tisch: 15% mehr Lohn und die Acht-Stunden-Schicht.161

Seit dem Januar 1912 streikten die Bergarbeiter in Belgien; gleichzeitig drohte in England ein Generalstreik, mit dem die Gewerkschaften durchsetzen wollten, dass in bestimmten Betrieben, vor allem in den Kohlebergwerken, nur Gewerkschaftsmitglieder eingestellt werden durften. Englische Gewerkschaftsführer kündigten Sympathiestreiks in ganz Europa, auch in Deutschland an.162 Die Berichte von den Arbeitskämpfen in Belgien („Hungersnot im belgischen Streikgebiet“163) und in England wurden im Februar immer dramatischer. Ende Februar und Anfang März beherrschte der Bergarbeiterstreik die Titelseiten des „Generalanzeigers“.164

Die Arbeitgeber suchten jetzt die Konfrontation mit den Gewerkschaften und der dahinter stehenden Sozialdemokratie. Gustav Krupp formulierte am 12. März 1912 in einer Denkschrift für Kaiser Wilhelm II. bemerkenswerte Sätze: Es gebe „nur ein Gebiet, auf dem die Sozialdemokratie empfindliche und vielleicht entscheidende Niederlagen erleiden könnte: das ist das Gebiet leichtsinnig und zu Hetzzwecken von ihr eingeleiteter oder geförderter Arbeitskämpfe. Einige große, für die Arbeiterschaft mit einer gründlichen Niederlage beendete Streiks würden das Ansehen der Sozialdemokratie in weiten Kreisen der Arbeiterschaft schwer schädigen.“ Die Arbeitgeber seien bereit, „ihrerseits auf die Gefahr schwerster Verluste hin den ihnen aufgenötigten Kampf bis zum Ende zu führen und damit der gesamten bürgerlichen Welt und unserer politischen Zukunft den Dienst zu leisten, dass sie der politisch so schwer zu treffenden Sozialdemokratie eine Niederlage beibringt, die befreiend auf unser ganzes öffentliches Leben wirken“ würde. Die Arbeitgeber verlangten „nur eins: nämlich, dass ihnen bei diesem Kampfe die Staatsgewalt nicht wieder in den Arm fällt, dass die Minister nicht in das Streikgebiet kommen, um zu vermitteln“. Der Staat müsse sich darauf beschränken, die Arbeitswilligen zu schützen, wobei Krupp auch ausdrücklich auf die streikfeindliche Haltung des Christlichen Bergarbeiterverbandes und der neu entstandenen wirtschaftsfriedlichen Werkvereine verwies. Unter dieser Voraussetzung könnten die Arbeitgeber „den Streik siegreich zu Ende führen“. Die „wohltätigen Wirkungen, die derartige Niederlagen auf den psychologischen Zustand unserer Arbeitswelt ausüben werden“, würden bald auch zu einer Veränderung der politischen Verhältnisse beitragen.165 Der Kaiser war begeistert und gab den staatlichen Behörden in dem ihm eigenen markigen Stil sofort die entsprechenden Anweisungen: „Vor allem Schutz der Arbeitswilligen in der energischsten Form! Scharfschießen!“. Glücklicherweise nahmen die Minister die rhetorischen Ausbrüche des Monarchen nicht sehr ernst.166

„Aufgenötigter Kampf“, dem Feind trotz „schwerster Verluste“ eine „Niederlage beibringen“, die „befreiend“ wirken würde – dies brachte die Mentalität zum Ausdruck und dies waren die sprachlichen Formeln, mit denen die kaiserliche Regierung zwei Jahre später Deutschland in den Ersten Weltkrieg führte. Nach außen hin verwendeten die Arbeitgeber keine derart martialische Sprache. Generell wurde jedoch versucht, den Streik als eine politische, vaterlandsfeindliche Sympathie-Aktion für die englischen Bergarbeiter zu brandmarken. Es gibt nirgends Hinweise darauf, dass Reusch die Lage nicht genauso eingeschätzt hätte wie Krupp in seiner Denkschrift für Kaiser Wilhelm. Der GHH-Chef gab unmittelbar vor Streikbeginn der Lokalpresse ein Interview: Er rechnete damit, dass auf den GHH-Zechen etwa die Hälfte der Bergleute streiken würde. „Die Hütte“ habe sich auf eine Dauer von sechs Streikwochen eingestellt; die Kohlevorräte würden für zweieinhalb Monate reichen. Der Lohnforderung hielt er die Behauptung entgegen, dass schon vor dem Streik eine Lohnsteigerung im Gange gewesen sei. Erst am Ende des nicht wörtlich wiedergegebenen Interviews verschärfte er den anfangs anscheinend eher moderaten Ton: „Gerade jetzt muss der Streik als sehr unbesonnen bezeichnet werden, denn es wäre jetzt möglich gewesen, den Engländern verschiedene Absatzgebiete wegzunehmen, und dann wäre infolge des erhöhten Absatzes eine weitere Steigerung der Löhne von selbst eingetreten.“167 Die Stellungnahme war offensichtlich mit Direktor Liebrich von der Zeche Concordia abgestimmt. Auch dieser behauptete, dass die Löhne ganz von selbst steigen würden. Die Belegschaft von Concordia, insgesamt mehr als 5.400 Mann, sei „im allgemeinen zufrieden“. Unzufriedenheit werde nur „von anderen Elementen hineingetragen“. „Die Arbeiter, welche irgendwelche Wünsche hätten, könnten sich jederzeit an die Direktion oder ihre direkten Vorgesetzten wenden. … Fast alle sozialen Forderungen – Milchausschank, alkoholfreie Getränke, Bezug von Lebensmitteln (Kartoffeln, Fisch usw.) – sind schon erfüllt.“168 Liebrich schloss mit dem Hinweis auf den drohenden Verlust von Absatzgebieten, wenn der Streik lange dauern sollte.

Die Oberhausener Öffentlichkeit konnte sich unmittelbar ein Bild davon machen, wie krass die Gegensätze waren und wie aufgeheizt die Stimmung war, denn die Lokalzeitung setzte die Stellungnahme der Gewerkschaften direkt in die Spalte neben die Interviews der Zechendirektoren. 1.500 Arbeiter drängten sich an diesem Tage im Saal bei Küppers in Alstaden zusammen. Der Redner der Gewerkschaften rief eingangs mehrfach zur Besonnenheit auf und warnte vor dem „größten Feind des Arbeiters im wirtschaftlichen Kampfe, dem Alkohol“, wandte sich dann aber leidenschaftlich gegen die Behauptung der Zechendirektoren, alle Wünsche seien doch erfüllt. Er schloss unter donnerndem Applaus mit dem Satz: „Wir wollen kein Blutbad, wir wollen nur unser Recht, mehr Brot für Weib und Kind, mehr Freiheit.“169 Die ungünstige Ausgangslage für die Arbeiter wurde schon an diesem Tage dadurch offenbar, dass sich zur selben Zeit im Husemannschen Saal in Osterfeld 1.000 katholische Bergleute versammelten und auf Antrag des Christlichen Gewerkvereins eine Resolution gegen den Streik verabschiedeten. Der Riss ging mitten durch Osterfeld: Zwei Drittel der Arbeiter auf der Zeche Osterfeld waren in den Christlichen Gewerkschaften organisiert, auf der unmittelbar benachbarten Zeche Vondern gehörte die Mehrheit der Bergleute zu den freien Gewerkschaften.

Was bei einem langen Streik auch in Oberhausen und den nördlichen Nachbarstädten zu befürchten war, malte der „Generalanzeiger“ in einem düsteren Katastrophen-Szenario aus: „Das Gespenst des Hungertodes über England. Je mehr riesige Schornsteine rauchlos in das Blaue starren, je mehr sich der Himmel über den Fabriken aufhellt, desto düsterer werden die Aussichten für das arbeitende Volk. Heute wird sich die Zahl der unschuldig brotlos gewordenen wieder um 100.000 vermehren. Geschlossene Fabriken, unbeleuchtete Straßen, leere Wagen, müßige Lokomotiven, verlassene Schiffe und eine große unheimliche Stille geben dem Ernst in dem sonst so emsigen Lande das Gepräge.“ In Sheffield, Leeds und Nottingham würden die Ausgesperrten „bereits am Hungertuche nagen“.170

Einen Tag später wurde auf den Zechen Vondern, Sterkrade und Hugo nur noch jeweils eine Schicht pro Tag gefahren; die Zechen Osterfeld, Oberhausen und Ludwig arbeiteten jedoch weiter in drei Schichten. Trotzdem rief Reusch sofort nach der Polizei. In seinem Bericht an den Aufsichtsratsvorsitzenden Franz Haniel kritisierte er den nach Aussage der Betriebsführer „vollständig unzureichenden … Schutz der Arbeitswilligen“. Er habe sich deshalb telegraphisch an den Regierungspräsidenten in Düsseldorf, an den Polizeipräsidenten in Essen und an die Bürgermeister der „Betriebsgemeinden“ gewandt.171 Wenn Reuschs Schilderung zutreffend war, dann dürfte die Situation in Oberhausen nicht repräsentativ für das gesamte Streikgebiet gewesen sein, denn vor Streikbeginn waren aus dem ganzen Reichsgebiet Polizisten zusammen gezogen worden. Vom ersten Streiktag an wurden 5.500 Polizeibeamte aufgeboten, um die Streikenden einzuschüchtern – ohne Erfolg, denn am 13. März beteiligten sich 235.000 Bergarbeiter, 61,24% der Belegschaften, an dem Ausstand. In Oberhausen kamen an diesem Tag 57% der Bergleute nicht zur Arbeit.172

Innerhalb des heutigen Stadtgebiets von Oberhausen war die Beteiligung am Ausstand auf der Zeche Osterfeld, wo die „Christlichen“ besonders stark waren, deutlich niedriger als auf den anderen GHH-Zechen. Die christlichen Gewerkschaften und das Zentrum machten sich Reuschs nationalistische Argumentation zu eigen. Sie polemisierten heftig gegen den „Sympathiestreik für England“, bezeichneten ihn als „eine Torheit“: „Die Engländer haben uns bei dem Streik im Jahre 1905 umfangreiche Absatzgebiete abwendig gemacht, die wir jetzt hätten wiederholen können, denn hierin müssen die Interessen der Arbeiter und Grubenbesitzer dieselben sein.“173 Die „Christlichen“ wiesen den Vorwurf, Streikbrecher zu sein, entschieden zurück, forderten gleichzeitig aber die Arbeitgeber auf, keine „Prämien für Nichtstreikende“ auszuzahlen.174

Die hohe Beteiligung machte vor allem die Führer der „gelben“ Werkvereine nervös; von ihnen kam jetzt die Forderung, Militär zum Schutz der Arbeitswilligen einzusetzen. Am 14. März marschierten tatsächlich 5.000 Soldaten, darunter zwei Maschinengewehr-Abteilungen, in die Kreise Dortmund, Hamm und Recklinghausen ein. Der Düsseldorfer Regierungspräsident forderte für das westliche Ruhrgebiet dagegen kein Militär an, obwohl es gerade dort, in Hamborn, zu blutigen Zusammenstößen gekommen war.175 Nach dem 14. März ging die Streikbeteiligung rasch zurück. Bereits eine Woche später musste der Streik nach einer Delegiertenkonferenz der drei beteiligten Gewerkschaften ergebnislos abgebrochen werden, da die erforderliche Zweidrittelmehrheit für eine Fortsetzung nicht erreicht wurde.176 Es war eine bittere Niederlage vor allem für den sozialdemokratisch orientierten „Alten Verband“. Eine harte Klassenjustiz bürdete vielen Arbeitern anschließend noch Geld- und Gefängnisstrafen für angebliche Streikvergehen auf. Die Konsequenz waren erhebliche Mitgliederverluste in den folgenden Monaten.177 Das Kalkül der Arbeitgeber, in so entlarvender Weise von Gustav Krupp in seiner Denkschrift für Kaiser Wilhelm in Worte gefasst, war aufgegangen.

Im Juli 1912 wurde die Zeche Osterfeld von einer schweren Schlagwetter-Explosion erschüttert. 16 Bergleute kamen dabei ums Leben, sechs weitere überlebten mit schweren Verletzungen. Schon einen Tag später war Reusch sich sicher, dass die Betriebsleitung keine Schuld traf.178 Im Bericht an den Aufsichtsrat wird auf das Ergebnis der behördlichen Untersuchung, das am Tag nach dem Unglück bereits vorlag, verwiesen. Demnach traf die Schuld entweder den Schießmeister oder zwei Gesteinshauer, die bei dem Unglück alle ums Leben kamen.179 Von Seiten der Arbeiter und auch der Steiger wurde diese Darstellung ganz entschieden bestritten. In der „Arbeiter-Zeitung“ wurde auf die ausbeuterischen Arbeitsbedingungen und mangelhafte Sicherheitsvorkehrungen verwiesen und auf den Druck, der seit den Arbeitskämpfen mit den „Beamten“-Verbänden in den davor liegenden Monaten gerade auf den Steigern lastete. Es wurde ausdrücklich ein Zusammenhang hergestellt zwischen den Arbeitsbedingungen und der Schlagwetterkatastrophe, und der Betriebsleitung wurde vorgeworfen, dass Presseerklärungen von Steigern, die die offizielle Version der Unglücksursachen stützten, unter massivem Druck zustande gekommen seien. Einem schwer verletzten Steiger habe man im Krankenhaus eine vorformulierte Erklärung zur Unterschrift vorgelegt. Die betreffenden Zeitungsartikel wurden Reusch persönlich vorgelegt.180

Abb. 6:Das furchtbare Grubenunglück auf der Zeche Osterfeld: Abonnentenwerbung, GA 9. 7. 1912, StA Oberhausen

Reusch veranlasste sofort, dass die Hinterbliebenen je ein Sparkassenbuch über 1.000 Mark erhielten. Der Oberpräsident der Provinz Rheinland Freiherr von Rheinbaben kam eigens nach Osterfeld, um gemeinsam mit Reusch die Verletzten im Krankenhaus zu besuchen. Die toten Bergleute wurden getrennt nach Konfessionen, die Katholiken in Osterfeld, die Protestanten in Oberhausen, beerdigt. Zumindest aber war es „gelungen, die Geistlichen beider Konfessionen zu veranlassen, dass vormittags 10 Uhr eine gemeinsame Trauerfeier [stattfand]“.181

Kompromisslose Härte gegenüber Streikenden, Ablenkung der Spannungen nach außen und großzügige Fürsorge bei Wohlverhalten, dies gehörte für Reusch untrennbar zusammen. Dies war die Strategie beim Aufbau der wirtschaftsfriedlichen, „gelben“ Werkvereine, für die Reusch sich wie kein anderer Großunternehmer schon in den Jahren vor dem Krieg einsetzte.