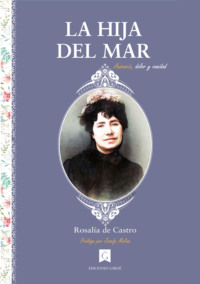

Kitabı oku: «La hija del mar», sayfa 3

Capítulo IV

Esperanza

¿Quién de tus gracias no se enamora?

Hija del aire, ¿quién no te adora?

José Zorrilla

Esa niña ligera y airosa, que alegra las áridas riberas que os he descrito como un rayo de sol ardiente el desnudo y aterido cuerpo del mendigo, esa es Esperanza, la hija del mar, la que, arrojada sobre una pelada roca, no sabemos si es aborto de las blancas espumas que sin cesar arrojan allí las olas, o un ángel caído que vaga tristemente por el lugar de su destierro.

Ella creció esbelta como la palma y hermosa como una ilusión que acierta apenas a forjar el pensamiento; creció al abrigo de aquella otra huérfana llamada Teresa, cuya existencia solitaria era respetada en toda la comarca.

La vida de aquellas mujeres, las dos buenas, las dos jóvenes y hermosas, había llegado a ser para todos un objeto de veneración casi, que nadie osaba profanar, y su cabaña tan solitaria y tan pobre no fue jamás perturbada por ninguna mirada indiscreta. Tal vez, porque esos lugares en donde mora la virtud inocente encierran en sí mismos un poder misterioso e invencible que rechaza la calumnia y la curiosidad del vulgo.

La una, casi niña todavía, y con esa belleza pura que algunas imaginaciones privilegiadas han soñado en los serafines —ángeles que se acercan más al trono del que todo lo es—, solía inspirar esa simpatía, dulce e insinuante a la vez, que deja en pos de sí un rastro luminoso que no es jamás oscurecido por las sombras.

Ni Rafael, ni el beato Angélico, esos dos grandes artistas que tan bien han sabido trasladar al lienzo sus celestiales visiones, delinearon jamás facciones más puras, ni contornos más perfectos. Esa muestra inimitable de los artistas, la naturaleza, había sobrepujado esta vez a todas las inspiraciones, a todos los sueños imaginables.

La cabellera, que por una rareza extraña jamás crecía hasta más allá de sus hombros, flotaba suelta y en rizados bucles alrededor de su cuello de una blancura alabastrina.

Los ojos y pestañas eran de un color negro fuerte, en tanto que sus cabellos dorados como un rayo de sol despedían reflejos pálidos, semejantes a la luz de la luna cuando en clara y serena noche de verano cae como un haz plateado sobre las temblantes ondas.

Tenía su voz cierta vibración armoniosa y clara que, hiriendo dulcemente el oído, conmovía el corazón de un modo extraño cual si se escuchara el eco de un instrumento armonioso o la última cuerda del laúd que estalla gimiendo.

Cuando su mirada cándida pero resuelta se fijaba en algún objeto, parecía atraerlo hacia sí por una fuerza invencible, y el arco perfecto de sus cejas tomando una rigidez indomable, bajo la que se creería adivinar un poder sobrenatural, prestaba a su semblante una belleza severa e inimitable. La sonrisa que vagaba siempre en sus labios finos y de un rosado pálido, cual suele serlo el de las flores de invierno, dulcificaba aquella dura pero poderosa influencia que, como todo lo que no pertenece a la tierra, parecía rodeada de una aureola refulgente que, envolviéndola en sus vapores, la alejaba de las demás criaturas.

Tal vez de aquellas nieblas del Sur, de aquellas algas verdes y transparentes que flotan en las aguas en formas diversas y caprichosos festones, tal vez de las blancas espumas, y del tornasol que forman las olas, y de las gotas brillantes que esparcen en torno como lluvia de plata cuando un viento fuerte las desparrama, y de las perlas que encierran las conchas, y de la esencia en fin de todo lo bello que esconde el mar, se formó aquella hermosa criatura, que el acaso trajo a la tierra, cuando era quizás su destino ser diosa de silenciosas grutas y reina de ocultos misterios.

Su paso era ligero siempre, y su pie breve y rosado como el de un niño dejaba apenas impresa su huella en la arena, hollando sin romperlas las delicadas conchas que se ven en las orillas blanquizcas de aquellas ásperas riberas, cual las flores silvestres en las selvas regadas por arroyos cristalinos.

Cuando se la veía pasar y desaparecer en un instante, con los rizos suaves de su cabellera agitados por el viento o bien acariciando su frente blanca y lisa como la de una estatua, y los entreabiertos labios como queriendo aspirar el aroma salobre que el viento llevaba hasta ella, se la creería más bien que mujer una visión angélica, un sueño que quisiéramos se prolongara una eternidad de siglos, una ilusión, en fin, que temiéramos verla desvanecida entre los vapores de nuestro mismo pensamiento.

Por eso Fausto, su compañero de infancia, el marinerillo de rostro moreno y cabellos de ébano, la sigue a todas partes como sigue la sombra al cuerpo, como sigue a la aurora la alba estrella de la mañana.

Ella es el espejo en donde se reflejan las ilusiones de su primer cariño; ese risueño sol de primavera que presta vida a las flores inocentes, y él respira con loca avidez el aroma que despide aquella sencilla clavellina de tallo ligero, en cuyos pétalos perfumados encuentra las primeras dulzuras de un amor casto y lleno de sonrisas.

Ella es para su alma lo que ese lago tranquilo y purísimo de los cuentos mágicos, terso cristal del que no se exhalan ponzoñosos vapores y en cuyas arenas plateadas no pueden arrastrarse los asquerosos insectos que mezclan su saliva amarillenta a la transparente linfa de las aguas. La dulzura que experimenta su alma cuando está a su lado es la de aquellos que, ignorando el mal, gozan tranquilamente las dulzuras que le prodiga el ángel cariñoso que vela por los días de su existencia.

Hacía algún tiempo, no obstante, que su espíritu, más inquieto que de costumbre, daba a su mirada ese recelo continuo del que teme ser sorprendido en medio de una gran felicidad. Poco tranquilos sus sueños, solían presentarle imágenes que reproduciéndose luego en su memoria le causaban vértigos extraños que trastornaban su cerebro, y cuando la voz de su padre le llamaba para el trabajo de todos los días, mostraba un descontento en aquel semblante por lo general risueño y afable.

Solía algunas veces abandonar su lecho antes que la aurora iluminase con sus tibios rayos las olas que venían a morir en la desierta playa y vagar alrededor de la cabaña de Esperanza, como un fantasma errante en medio de aquella claridad dudosa y sin nombre que precede a las tinieblas y que no es todavía ni sombra ni luz.

Pero lo que buscaba su corazón en aquella correría incierta y vaga, lo que le arrastraba hacia la vivienda de aquella pobre niña, que había sido lo más querido de los días de su infancia y que hoy era la hermana que no abandona nunca a su hermano, lo que le trastornaba haciéndole sufrir y derramar lágrimas, ni lo sabía, ni lo comprendía, pero se dejaba arrastrar por aquel instinto que le transportaba a regiones desconocidas, que ya eran luz, ya tinieblas, desconcierto rápido e instantáneo, que no le dejaba pensar, ni preguntarse a sí mismo qué era lo que pasaba en su corazón cuando tan inquieto, tan turbio y tan lleno de locas sensaciones se sentía.

Fausto se hallaba en ese instante tormentoso que experimenta el niño cuando quiere ser hombre.

Los pensamientos agitados se agolpaban en su mente débil, y las imágenes brillantes pasaban y volvían a pasar ante su vista conturbada; él creaba y sentía, los fantasmas tomaban a veces en su espíritu una forma real, pero aquella forma era incierta, trémula, semejaban un hermoso poema escrito en un momento de delirio.

¡Fausto era casi desdichado!

Asomaban en el lejano horizonte los primeros rayos de luz que anuncian el día cuando el joven marinero se hallaba ya a pasos de la cabaña de Esperanza.

El cielo estaba sin nubes, pero el bochorno de la atmósfera dejaba adivinar que el día sería tormentoso.

No se sentía en torno el más ligero ruido, solo el mar lanzaba sus largos bramidos y sobre las olas turbulentas volaban las gaviotas como indiferentes a tan impotente cólera.

El alma de Fausto consonaba perfectamente con el estado de la naturaleza, y sus sombrías miradas mostraban que él participaba del triste placer de aquella soledad y de aquel aislamiento que semejaban admirablemente el vacío que experimentaba entonces su corazón.

El cerco azulado que se percibía al redor de sus ojos, la palidez de sus mejillas, y su aire taciturno y sombrío, indicaban demasiado la lucha interior que le rendía. Su aspecto en el momento de que hablamos era el de una de esas criaturas hermosas que, bañadas por el primer rayo de devoradores males que tal vez le han de conducir a un helado y solitario sepulcro, aparecen más bellas que en un estado de perfecta salud, porque también la fiebre comunica brillantez a las miradas moribundas y tinte rosado a las mejillas lívidas y tristes.

Algunas veces, en medio de su ronda amorosamente solitaria, se acercaba a la puerta medio carcomida de la cabaña de Esperanza y, comprimiendo su respiración agitada, ponía atento oído para percibir de este modo hasta el más insignificante ruido que dijera a su corazón: «¡Ella es!»; pero sus esperanzas quedaban frustradas. Entonces volvía a su inquieto paseo a lo largo de la ribera, mirando receloso a todas partes, como si temiese haber sido sorprendido en vergonzoso acto de espionaje, que todos reprobarían pues, en efecto, él era el primero que trataba de sorprender los castos misterios de la vida de aquellas dos mujeres, tan respetados hasta entonces.

Pero su corazón le vendía, su corazón le llevaba hacia allí y a pesar suyo volvía y escuchaba atento qué era lo que pasaba dentro de tan santa vivienda.

Llegó, pues, un momento en que Fausto creyó percibir el sonoro murmullo de dos voces. Los que hablaban parecían hacerlo acaloradamente, y aun podía creerse que a las palabras se mezclaban sollozos.

Entonces, con el corazón palpitante y lleno de una curiosidad que jamás había experimentado, se acercó más a la puerta para poder oír de este modo y distintamente cuanto pasaba en lo interior de la cabaña.

Pero como si fuese de repente, se presentó ante sus ojos una visión que sin tener nada de horrible le sobrecogió mucho más que todas cuantas había forjado su enferma imaginación; sin embargo de que no era otra cosa que un hombre esbelto y de estatura más que regular, cuyo exterior le hacía aparecer como extranjero, al menos para Fausto, que jamás le había visto.

Vestía con cierta elegancia desdeñosa un largo gabán de abrigo, un pantalón oscuro y unos botines de paño que casi cubrían sus pies, demasiado pequeños si se atendía a su estatura. Su rostro apenas dejaban verlo el ala de su sombrero y el ancho tapabocas que arrollaba al redor de su cuello; sin embargo, el curioso podía ver todavía unos ojos azules hermosísimos, y una nariz afilada y perfecta.

—¡Vaya una extraña curiosidad! —exclamó dirigiéndose a Fausto, que le miraba con esa rara mezcla de cólera y de miedo que experimentan algunos en presencia de aquellos cuya superioridad física les amenaza con su tranquilidad.

El pobre marinero tenía ante sí aquella colosal y airosa estatura, aquel hombre que le había sorprendido en el crimen más grande de su vida y que, sin derecho alguno para reconvenirle ni interrogarle, tenía fija sobre él una mirada escudriñadora y burlona. Todo esto, que él comprendía vagamente, había de tal modo irritado su carácter susceptible que los instintos de refinado orgullo que empezaban a desarrollarse en su corazón se revelaron entonces en toda su fuerza. Tan vivas emociones hervían y se ocultaban dentro de su pecho, no apareciendo a los ojos del extranjero más que como un niño avergonzado ante las severas miradas del que le sorprendiera en un delito.

—¿Qué es lo que esperas aquí? —le preguntó entonces aquel hombre que, con las manos sumergidas en los profundos bolsillos de su gabán, parecía divertirse, con un raro placer, en contemplar tan inocente turbación.

Sintió entonces aquel niño que la sangre se agolpaba a sus mejillas, porque semejante hombre, gracias a una extraña influencia que no comprendía, pero que le causaba vértigos, le turbaba, y repuso en tono irritante aunque tembloroso.

—¿Y a usted qué le importa?

Una carcajada sardónica y fría contestó a estas palabras del pobre inocente que, sobrecogido por el sonido casi metálico de aquella risa diabólica, echó a correr instintivamente alejándose de aquel ser que le causaba espanto.

Este le vio alejarse con una calma indiferente, y siguió paseándose silenciosamente a lo largo de la ribera.

Capítulo V

Confidencias

—¡Se me marchan, y yo me quedo!

Soulié

Teresa se había levantado al amanecer y vistiéndose apresuradamente parecía haber puesto el mayor cuidado en no interrumpir el dulcísimo sueño en que reposaba su hija adoptiva, cuyo rostro angelical presentaba en aquellos instantes esa quietud y belleza inefables que caracterizan a los seres que se aduermen todavía en el seno de la inocencia.

El semblante de Teresa, por el contrario, aparecía marcado por ese indeleble sello que distingue a los espíritus intranquilos y errantes, y por esa vaguedad sin nombre que se refleja en las miradas de los que no encuentran nunca reposo.

Parecía agitada por un poder desconocido y grandioso que, al par que daba a su cuerpo una fuerza febril, prestaba a su imaginación un valor ardiente y sombrío, como el que animaba a los héroes de los antiguos tiempos, que, yendo en pos de fantásticas aventuras, abandonaban su hogar para encontrar después en remotos climas y muy lejos quizás de todo socorro humano una muerte segura pero rodeada del fanático misterio que les impelía hasta ella.

Teresa, la pobre huérfana abandonada, la tórtola gimiente que no halló nunca bosque solitario en que llorar sus penas, era uno de esos genios indómitos y poetas, una de esas imaginaciones ardientes que solo viven de grandes emociones y que en el aislamiento se consumen como nieve que derrite el sol, no hallando atmósfera que llegue a su deseo ni horizonte bastante lejano a donde volver sus miradas. Tal vez si hubiese nacido en épocas más remotas se presentaría orgullo de su siglo como Juana de Arco, o santa Teresa de Jesús, pero en estos tiempos en que el positivismo mata el genio y en que la poesía tiene que cubrirse de terciopelo para tener cabida en la sociedad, la pobre pescadora, sin más apoyo que la soledad que la rodeaba y más instrucción que la de su propio entendimiento, tenía que vagar por aquellas riberas como un alma errante o como un astro perdido entre sombras que no admiten claridad.

Sin duda se había levantado tan de mañana este día para emprender alguna de las largas correrías que sin objeto solían arrastrarla a parajes lejanos y a retiros desconocidos, en los que no sabemos si soñaba o dormía, si derramaba lágrimas o dirigía al Eterno plegarias fervorosas por los amados de su corazón.

Contra su costumbre ordinaria, había cubierto su hermosa cabeza con un pañuelo de luto, menos negro que sus cabellos esparcidos en desorden sobre sus espaldas.

Dispuesta ya a abandonar la cabaña, un movimiento de su hija la detuvo.

Se cubrió entonces su semblante de un ligero carmín cual sucede al niño sorprendido en oculta falta, hizo un movimiento de impaciencia y, conteniendo cuanto le era posible su agitada respiración, se ocultó en el lugar más oscuro de la estancia.

Observó desde allí, y con minuciosa atención, todos los movimientos de su hija temiendo que despertase, pero esta no hizo otra cosa que extender sus torneados brazos hacia el sitio que ocupaba Teresa en el lecho vacío y, murmurando algunas palabras inconexas, volvió a quedar en la quietud más completa.

Un rayo de sol que penetraba en aquel momento por los cristales, cayendo de lleno sobre su rostro, le daba un aspecto tal de belleza y hacía brillar de tal modo las graciosas ondas de sus cabellos que pudiera muy bien comparársele a uno de esos luceros misteriosos cuyo reflejo tímido pero brillante nos hace seguirle con nuestras miradas hasta que se oculta tras los horizontes vagos y nebulosos de la noche.

Teresa no pudo menos de sorprenderse ante aquella hermosura de los cielos que se presentaba a sus ojos como una dulce ilusión o una imagen aérea de los sueños mágicos.

—¡Así deben ser los ángeles! —murmuró con recogido acento—; así debe estar mi hijo en el cielo…, esos cabellos rubios, esa tez blanca como la nieve que corona las cumbres de las montañas, esa tranquilidad eterna son el distintivo de los serafines y los arcángeles favorecidos del Ser Supremo… Solo Luzbel, el ángel indómito y soberbio, tenía los cabellos negros como estos que coronan mi pobre cabeza. ¡Oh!, me doy miedo a mí misma cuando, mirándome en el fondo del agua que refleja mi semblante, comparo este con el de mi hija, porque entonces más que nunca creo que no podré gozar de la paz que ella disfruta.

Al decir estas palabras, guardó Teresa un triste silencio durante cortos instantes para proseguir de nuevo con más exaltación.

—Ella está siempre tranquila, ella sonríe hasta cuando duerme mientras que de mis ojos caen amargas mis lágrimas aun en esos instantes de reposo en que no puedo sentirlas… ¿Y qué he hecho yo para sufrir estos tormentos? Amar y esperar mucho, y poseer dolores en cambio de esa esperanza. Hace hoy doce años que él me abandonó, hoy once que mi hijo ha muerto y que todo se acabó para mí: desde entonces la vida ha faltado a mi vida, y aquellos sueños míos y aquellos delirios se acabaron para no volver jamás…; en cambio, los que ahora me persiguen son desgarradores como el grito de la tormenta en las soledades de la playa… Hago bien en huir de su lado —prosiguió después de mirar a Esperanza, que sonreía dulcemente en medio de su sueño—, necesito desahogar mi corazón con suspiros y acentos que la estremecerían. Ella se preguntaría, citando que escuchase mis congojas, si tenía una madre demente, y herido entonces por el dolor mío su corazón de paloma tal vez se convirtiera esa dulce tranquilidad en desesperación. ¡Pobre hija mía! ¡Mi única compañera!: tú te quejas cuando te dejo sola con tu reposo, y lloras citando despiertas y no me encuentras a tu lado para darme tu abrazo cariñoso…, pero yo debo huir porque no te contagien mis locuras… Si lloras porque te abandono algunos instantes…, lágrimas de sentimiento no son lágrimas de desesperación… Duerme, hija mía, yo te dejo, yo voy a preguntar a las olas por qué me arrebataron al que debía ser tu hermano…, voy a ver si distingo alguna vela en el horizonte que me haga delirar algunos instantes con la esperanza de que será él. Se mezclaron mis lágrimas con las olas amargas y correré sola y me complaceré en ver las nieblas lejanas y las nubes que llegan más allá de donde yo me encuentro… ¡Oh! ¡Adiós, hija mía! Cuando vuelva volveré desahogada del peso que me oprime y podré entonces cuidar de tu existencia…, así podrás ignorar siempre que tu madre es loca.

Al decir esto, Teresa se fue adelantando hacia la puerta, pero cuando estaba próxima a trasponer su dintel, Esperanza, que había despertado, se lanzó como una loquilla fuera de su lecho y, asiéndola de la falda del vestido, exclamó con sentimental candidez.

—¡Hoy no…!, hoy no te irás sin que yo vaya contigo. —Y como Teresa hiciese al oír esto un gesto de impaciencia, la pobre niña añadió con triste acento—: ¡Querías dejarme sola!

—¡Suelta, hija mía! —le respondió en tono serio pero dulce. Tú no puedes acompañarme…, vuélvete a tu lecho y déjame.

—¡Ah! —prorrumpió Esperanza, escondiendo su rostro entre las manos que humedecía con su llanto—, ¡tú ya no me quieres…!

Teresa al oír estas palabras, dichas con la mayor tristeza posible, volviose hacia ella y la estrechó con cariñosa efusión confundiendo sus lágrimas con las de Esperanza.

—¡No quererte yo, pobrecita mía! Mi única compañera… —exclamó con voz entrecortada por los sollozos—, no quererte cuando como yo no posees en la tierra más bienes que tu libertad y tu aislamiento… ¡Ah, yo no podría abandonarte nunca…! —y Teresa y su hija adoptiva se abrazaron confundiendo en uno solo aquellos dos dolores tan diferentes entre sí, pero tan sinceros.

Esta sencilla escena tenía tan melancólica belleza que no podría uno menos de participar del profundo sentimiento que en sí encerraba, porque hay dolores que aun cuando no puede profundizarlos nuestro pensamiento hieren las fibras más delicadas del corazón, viniendo a reflejarse en nuestros ojos con el primer rayo luminoso que se desprende de ellos.

Se diferenciaban aquellas dos almas como se diferencia la luz de las tinieblas, como las nevadas cumbres de los Alpes de las risueñas campiñas de Italia bañadas por un sol meridional, y sin embargo las dos eran como palomas cariñosas, las dos se amaban y sufrían.

Aquella madre torturada por sus propios pesares los había olvidado un instante para calmar el dolor de su hija, y la pobre niña celosa de aquel único cariño que le había dado abrigo trataba a su vez de calmar el pesar primero que acababa de herirle en brazos de la misma que lo había causado.

Acostumbrada a las dulzuras de un cuidado maternal no interrumpido, empezaba a inquietarse por aquellas ausencias cuya causa ignoraba: su alma sencilla empezaba a conmoverse bajo la influencia de un sentimiento desconocido, tratando en vano de medir aquel caos de ideas que de pronto había surgido de su pensamiento; y por eso en aquellos instantes de expansión confió a su madre, con la sencillez propia de su carácter, algunos de los recelos que la agitaban.

—¡Oh! No me martirices con preguntas a las que no puedo contestarte, querida mía —le dijo Teresa enjugando las últimas lágrimas que pendían de sus párpados—, ni creas que te amo menos porque te dejo sola algunas horas… Sabe, puesto que no eres tan inocente ni tan niña que no puedas comprenderme, que oprimen mi corazón melancolías terribles que turban los días más serenos de mi vida…; por eso me acerco cuando asoma la primera luz del alba al sitio donde murió mi hijo, mi querido hijo; pues creo que en esta hora tranquila, la más hermosa de todas las horas, lloran conmigo las olas y los vientos. Pero, de esto, ¿qué entiendes tú, querida niña, mecida siempre al cariñoso arrullo, al suave calor de mi regazo? ¿Qué entiendes de esto cuando yo misma que lo siento no lo he comprendido jamás?

Y Teresa guardó silencio algunos momentos después de pronunciar estas palabras, en tanto que su hija la miraba con particular atención.

—Cuando era niña —prosiguió— y cruzaba, huérfana y abandonada, las montañas en donde los pinos se mueven armoniosos, cuando mis pies desnudos hollaban los desiertos caminos, y al acercarse una noche de invierno tenía que recostar mi cabeza en la húmeda hierba de las praderas, en donde al despertar del hermoso sueño que había dormido en aquel lecho de vagamundos sacudía mis negros cabellos emblanquecidos y compactos por la escarcha que se había detenido en ellos formando allí su empedernido cristal, me esperezaba, apartaba de mi cuerpo la húmeda ropa que se ceñía a él, y ágil ya trepaba a las más altas colinas para contemplar los anchurosos ríos, los montes lejanos confundidos con las nieblas, las verdes praderas veladas todavía por tenues sombras nocturnas, en tanto las altas cimas y mi moreno rostro estaban ya iluminados por el primer rayo descolorido que un sol de octubre lanzaba desde el horizonte bañando todas las altas cumbres de la tierra; nadie podía comprender la melancolía profunda que se apoderaba de mi pobre corazón falto de afecciones y de cariño. Mi pensamiento se lanzaba con los alegres pájaros por aquel espacio inmenso, que yo deseaba cruzar ligera como ellos, pobre paloma inocente y solitaria que, careciendo de abrigo en la tierra, quería hacer su nido en el aire…; yo quería también mecerme en las olas como las blancas gaviotas para vivir en aquella extensión sin límites sin tener que fatigar mis pies, ni cansar mi alma con las tormentas de este mundo: ¡cuántas veces por eso mismo deseé convertirme en una de esas flores que nacen al pie de los arroyos, a quien dan vida y movimiento las olas suaves…! Aquellos éxtasis eran largos…, los campesinos que iban al molino o a labrar sus tierras y que me dirigían la palabra al pasar murmuraban de mí al ver que no contestaba a sus preguntas, y me llamaban la loca… ¡La loca…!, ¿lo oyes bien, hija mía?, y yo que he seguido huérfana y desamparada sin que una caricia maternal haya humedecido mi frente —porque las caricias maternales son el rocío que da vida a esas pobres plantas que salen al mundo en un día de dolor—; he podido comprender cuánto daño hacen semejantes delirios, pues no he perdido aún las ideas errantes que han engendrado y los deseos desconocidos que solo, y para desgracia mía, han adquirido un rayo más de sentimiento y una esperanza… ¡sin esperanza! Mira, pues, hija mía, si debo yo acostumbrarte a esos locos devaneos que no conoces y que te harían desgraciada… Yo, por mi parte —añadió—, hace algún tiempo que he deseado volver a contemplar aquellas mañanas frías, cubiertas de nieblas, llenas de soledad y embalsamadas por salobres aromas, y por eso te dejo sola, pues tú eres demasiado débil para sufrir tanto sin que sucumbas…; mi cariñosa previsión quiere salvarte… ¿No es verdad que ya no te quejarás si te dejo sola?

Esperanza, que había escuchado a su madre atónita y confusa y sentido palpitar su corazón cuando quiso profundizar su pensamiento el loco y revuelto torbellino de ideas que Teresa había presentado de golpe ante su inocente imaginación, le respondió tristemente:

—Yo te prometo ser fuerte y valiente como tú…, no me hará daño el rocío de la mañana, aunque me lleves contigo…, no pensaré en tus locuras…, pensaré, sí, en tu hijo, mi pobre hermano…, las otras cosas no…, porque, mira —añadió titubeando—, yo no quiero discurrir tantas cosas como tú piensas…, pero no te haré ningún daño, y aun, si quieres, no te miraré para no aprender en tus ojos lo que tú quieres saber sola…

—¡Dios mío! —murmuró Teresa al oír a su hija.

—¡Por Dios —interrumpió Esperanza al notar el gesto de disgusto de su madre—, llévame contigo a la playa, andan por allí tantas gaviotas…! ¡Oh, llévame, mamá mía!

Fue tal el dulce acento y la coquetería con que la pobre niña trató de conmover a su madre que esta, estrechándola contra su corazón, exclamó:

—¡Pobre inocente…! Tú sola puedes calmar algo estas tristezas y estos dolores que me martirizan…, vendrás conmigo una vez que quieres eso…, y si acaso fuese tu destino llorar. ¡Dios sabe cuánto me duele semejante desgracia que traté en vano de conjurarla!; ¡ven pues…!

Y saliendo de la cabaña se dirigieron hacia la playa.

Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.