Kitabı oku: «Das andere Brot», sayfa 3

5 BROT

Aus gutem Grund zogen Georgs Gedanken immer engere Kreise. Jeden Morgen vor Schulbeginn umkreisten sie mit Beharrlichkeit das Schaufenster der Bäckerei. Aus angemessener Entfernung, vor dem Fensterglas, betrachtete er das frisch gebackene Brot, die schönen runden Laibe und länglichen Wecken, solche mit mehlbestaubten, aufgesprungenen Krusten und solche mit glatten Oberflächen, die zum Darüberstreichen verführten. Dahinter waren auch Semmeln zu sehen, doch ihren Geschmack hatte Georg nur undeutlich in Erinnerung, weil er selten Weißgebäck hatte kosten dürfen. Auf seine Frage hin hatte die Bäckersfrau das Kleingeld aus seinem Hosensack nur kurz betrachtet und sofort zurückgewiesen. Zu wenig war es, noch immer zu wenig.

Im Sommer stand die Ladentüre weit offen, da nahm Georg auch die Gerüche wahr, die aus der Backstube drangen und die ihm die besten schienen, die es überhaupt gab; die er noch in sich trug, wenn es längst Herbst war und die Türen geschlossen.

Solang das Wetter es zuließ, suchte Georg gern den hintersten Winkel des Gartens von Herrn und Frau B. auf; und frönte damit einer anderen Art von Sehnsucht, nämlich der nach Einsamkeit. Wegen der Weitläufigkeit des Gartens und der Entfernung vom Haus waren Geräusche von dorther kaum wahrzunehmen. Nicht einmal die Stimme der Frau B., wenn sie nach Georg rief und die er, falls er sie dennoch vernahm, gleich wieder vergaß. Hinter dem Geräteschuppen, knapp an der Gartenmauer lag nämlich sein Versteck, für Neugierige uneinsehbar wegen der hohen Brennnesseln, einer Menge wilden Gestrüpps und ungeschnittenen, von hohem Unkraut durchwucherten Stauden. Behände schlüpfte er durch diese Hindernisse zu seinem aus losen Brettern zusammengefügten Sitz, der mit einer löchrigen Pferdedecke aus dem windschiefen Schuppen bedeckt beinah einem Sofa glich. An diesem Ort suchte ihn freilich keiner auf, nichts und niemand würde hier stören, so dass Georg die Augen sogar schließen konnte; sicher, weil abgetrennt von der Welt.

War er hier hungrig, brauchte er nur an Brot zu denken. Dann genoss er, allein in der Vorstellung, jenen feinen frischen Geruch, auch den der Semmeln im Korb des Bäckerladens, der seitlich des großen Verkaufspultes stand; Kaisersemmeln, wie eine Kundin einmal erklärt hatte, herrlich rund und knusprig und seinem Betrachter jederzeit zugeneigt. Für Georg sah das so aus, als wollten sie aus ihrem Gedrängtsein zwischen den anderen sich in wundersamer Weise befreien und, ohne Rücksicht auf neidische Blicke, einfach herausspringen aus ihrem Körbchen und rollen, rollen, direkt auf Georg zu.

Er musste lachen bei diesem Gedanken, doch in das Geschäft wollte er nicht mehr hineingehen. Hatten sie ihn nicht erst kürzlich gefragt, was er denn wolle für so ein bisschen Kleingeld, das seinen Hosensack nicht sehr beschwerte und das nie genug war, um eine einzige Semmel zu kaufen? Eine der Frauen hatte ihn dort mit kaum zurückgehaltener Stimme verdächtigt. Weiß einer vielleicht, wo dieser Lausbub da herkommt? Ob der nicht hinter dem Rücken der Leute mit seinen Schmuddelfingern tief in den Korb hineinfasst? Das war sehr kränkend für Georg gewesen. Er würde also fortan nur mehr vom Gehsteig aus zu den Semmeln schauen.

Am besten war es jedoch derlei überhaupt zu vergessen. Auch die Geschichte von dem geheimnisvollen, angeblich vom Pfarrer so streng verwahrten Brot, von dem ihm damals die Kathi erzählt hat. Zwei Jahre waren es her, doch immer wieder fiel ihm der Vorfall mit einer Bitterkeit ein, die ihn traurig machte. Ging es wirklich immer nur um Verbote? Verbote zu haben was andere Kinder hatten; Verbote, dasselbe zu wollen wie sie, dasselbe zu tun. Das Verbot, in der Klasse zu sitzen, wenn alle anderen fröhlich dort beisammen saßen an all den Tagen, an denen der Mann in dem schwarzen Gewand kam.

Und überhaupt die Schule! Diese Quelle der Qual! Nie würde sich Georg der jeweils passenden Zeit sicher sein; wann es erlaubt war zu reden und wann zu schweigen, das wusste er nicht. Fiel ihm einmal auf eine gestellte Frage die richtige Antwort ein, musste er still sein. Doch kaum hatte er anderen Tags zufällig einmal nicht hingehört, war seine Rede gefragt. Ärgerte er sich darüber und protestierte, drohte wieder einmal das Pflaster über dem Mund, das er gerne vermied. So blieb er weiterhin still in seiner Bank sitzen, was keinen zu stören schien außer ihn selber.

An manchen Tagen allerdings durfte er nicht einmal das. Nämlich wenn er zu ganz bestimmter Stunde, immer dann, wenn der Pfarrer des Ortes die Klasse betrat um Geschichten zu erzählen, das Schulhaus verlassen musste. Das machte ihn traurig, aber sich draußen auf den Randstein der Straße setzen zu müssen, so lang, bis die verbotene Stunde vorbei war, verbitterte ihn. Warum das so sein musste, hatte ihm niemand erklärt. Auch Herr B. wusste es nicht zu erklären. Auf die Frage, warum Georg nicht alles, was in der Schule zu lernen war, lernen durfte, meinte Herr B. ziemlich unwirsch, was dieser schwarze Mann dort erzähle, sei Unsinn, das brauche er nicht zu hören. Und es solle doch endlich Schluss sein mit Georgs sinnlosem Wünschen.

Georg war es jedoch nie egal gewesen, dass alle Kinder der Klasse, außer ihm, ein Fest feiern durften, ein großes Fest, und das ausgerechnet mit diesem Pfarrer. Georg war natürlich auch damals nicht mit dabei gewesen. Verboten. Doch auf diesen Tag hatten sich alle Kinder gefreut, die Mädchen waren in weißen Kleidern, die Buben im neuen Anzug mit langen Hosen zu sehen gewesen. Und so, festlich gekleidet, hatten angeblich alle ein Brot bekommen, das sie „Brot des Lebens“ nannten. Georg natürlich nicht, hatte wieder einmal nicht bekommen was allen anderen selbstverständlich zuteil war, hatte also auch auf das Brot des Lebens verzichten müssen, ja nicht einmal davon gekostet. Das Brot in der Küche hatte Frau B. erst unlängst vor seinen Augen weggeräumt, weil sein Appetit zu groß war. Und das gute Schmalzbrot der zwei alten Leute gegenüber? Er durfte es nicht annehmen. In der Bäckerei war ihm das Betrachten der Brote zwar nicht verboten, aber verleidet worden samt diesem herrlichen Semmelgeruch, der aus der Backstube kam. Und dann dieses Lebensbrot, das er sich zwar nicht vorstellen konnte, dafür jedoch umso heftiger wünschte, weil die Geschichte, die damit verbunden war, so geheimnisvoll und anscheinend nur ihm alleine verwehrt war. Und das alles, dachte Georg, weil der Herr B. eben nur der Herr B. und nicht sein Vater war, den er darum hätte bitten dürfen. Er hatte die Kathi vom Nachbarhaus gefragt was das Lebensbrot koste. Er habe ja leider zu wenig Geld. Vielleicht gebe doch die Frau B. ihm etwas dazu, hatte er damals gemeint, wenn wieder einmal im Wald genug Holz herumlag nach einem Sturm oder nach einem Gewitter. Gar nichts kostet es, hatte Kathi gesagt. Gar nichts. Du musst es nur wollen.

Ach, sein Wollen hatte ihm wenig genützt. Tränen nützten ja auch nie, deshalb hatte Georg damals einen Entschluss gefasst. Das Lebensbrot, das vielleicht doch etwas Besonderes war – warum denn sonst dieser Name! – das würde er sich beschaffen. Als er eines Tages mit seinem Anliegen vor den Pfarrer trat, wunderte der sich über die finstere Entschlossenheit des Knaben. Das Lebensbrot lasse er sich nicht vom Herrn B. verbieten sagte er zu dem geistlichen Herrn. Auf das Brot der alten Leute habe er verzichten müssen, manchmal auch auf das von Frau B. und auf die Semmeln vom Bäcker sowieso. Das Lebensbrot aber, das wolle er haben und gleich mitnehmen, falls das möglich sei. Jetzt gleich, sagte er zum Pfarrer, wenn es wirklich nichts koste. Er habe nämlich sehr wenig Geld.

Da hatte der Pfarrer, nach ratlosem Schweigen, endlich zu reden begonnen, berichtete Georg später, als er, schon längst erwachsen, nach vielen Jahrzehnten eines Abends an jenen Mann dachte. Der habe ihm eine Geschichte erzählt und noch eine andere, die er sich hätte merken sollen. Trotzdem habe er, Georg, die Sache mit diesem Brot nicht ganz verstanden. Am Ende habe der freundliche Mann ihn auf später vertröstet. Die Zeit sei zu kurz, das Fest bereits für den nächsten Tag angesagt. Georg müsse sich noch ein wenig gedulden, vielleicht später wiederkommen. Ich werde warten, hatte Georg erwidert.

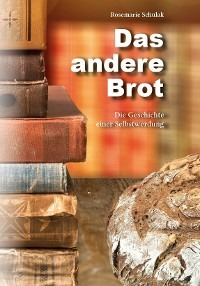

Und jetzt? Im letzten Winkel des Gartens zwischen Geräteschuppen und Mauer dachte Georg über gar manches nach. Beschützt von Brennnesselstauden und dichtem Gestrüpp, war er von allen Seiten her gut verdeckt. Hier konnte er alles was ihm ein Rätsel und ein Geheimnis war noch einmal bedenken. Auch jene seltsame Rede des alten Herrn, der einmal beinah sein Großvater geworden wäre. Von einem ganz anderen Brot hatte dieser Mann nämlich gesprochen. Und nicht das Brot der Frau B. hatte er damit gemeint, auch nicht das der alten Frau und nicht das jenes Pfarrers. Georg war da ganz sicher. Aber wie konnten denn Bücher besser als Brot sein? Bücher kann man nicht essen, hatte der alte Herr gesagt. Damals hätte Georg gleich fragen sollen, sich aber doch nicht getraut.

Er lag, den Arm seitlich aufgestützt, bequem auf der Decke. Auf dem Brettersofa machte Georg es sich bequem, streckte sich rücklings aus und sah in der Enge seines Verstecks, zwischen Schuppen und Mauer, den vorüber ziehenden Wolken nach. Sie verschwanden jenseits der Ziegelwand und andere kamen nach. Große Wolken und kleine, an den Rändern zart und ausgefranst, manche so durchsichtig wie ein Schleier. Er hätte sie gerne festgehalten. Sie kamen und zogen gleich wieder weg. Viel zu schnell, dachte Georg. Viel zu schnell.

Das war ein guter Platz, sicher einer der schönsten und das beste Sofa, das einer sich wünschen konnte. Als sich Hunger zu melden begann, lief er nicht gleich ins Haus sondern wartete noch eine Weile bis der Gedanke an Brot sich zu steigern begann. In seinem Hosensack hatte er seit Mittag ein kleines Stück Brotrinde; nicht gleich verspeist, so wie er es sonst tat, sondern vorausschauend aufgespart. Das zog er nun genüsslich heraus. Hinter der Schuppentür, wohl verwahrt unter dem vielen Holz, abgedeckt von allen Seiten, so dass kein Regenwasser dazu kam, bewahrte er seinen Schatz auf, ein sorgsam gehütetes Geheimnis. Ein altes Holzkörbchen war es, nicht groß und schon halb zerbrochen, innen mit Zeitungspapier sauber ausgelegt, damit sein Schatz nicht durch alle Ritzen fiel. Hier bewahrte er seine eigenen Nüsse auf, die er – es war ja Ende September – da und dort schon gefunden hatte: am Waldrand auf Feldwegen und neben der Straße. Frau B. hatte ihm nie erlaubt, von den Vorräten der Familie zu essen, und er hielt sich daran, nachdem sie in der Vorratskammer, wo Georg schlief, ihren Nüssesack streng kontrollierte. Nur einmal war Georg mit Recht verdächtigt worden, doch würde das nicht mehr passieren. Mit eigenem Vorrat konnte er Frau B.s Nüsse gleichmütig und ohne die leisesten Nebengedanken betrachten. Jede Nacht konnte er sie riechen und dennoch widerstehen, was ihn irgendwie beinahe erwachsen machte, überlegen und glücklich.

Jetzt zählte er seine eigenen Nüsse, während er an der Brotrinde kaute. Es waren bereits vierzehn Stück und es würden noch mehr werden bis die Nusszeit vorüber war. Georg bedeckte seinen Schatz mit altem Zeitungspapier und schob das Körbchen unter die Bretter der Hütte, deren doppelter Boden und metallisch klingender Unterbau Schutz genug vor gefräßigen Nagern bot. Dann verdeckte er diesen Platz mit Gartengerät, verwischte die Spuren im Staub und verschloss den Hintereingang der Hütte bevor er zurück ins Haus ging.

So oft es ihm möglich war, suchte Georg seinen Geheimplatz auf. Von Zeit zu Zeit zählte er seine Schätze. Er tat immer etwas dazu, rechnete, sparte und wusste genau, wie viele Nüsse er wöchentlich verzehren durfte, um den Winter mit Nüssen zu überstehen. Haushalten musste er mit diesem wertvollen Gut, nur keine Verschwendung, dachte Georg. Alles muss seine Ordnung haben. Er gestattete sich keinen Heißhunger mehr, vielleicht auch deswegen nicht, weil Nüsse nur mit den eigenen kräftigen Zähnen zu knacken waren; das gelingt nicht oft hintereinander. Nüsse mit Steinen aufzuschlagen verbot sich von selber, des Lärmes wegen und der Gefahr, wegen unvermeidlicher Spuren entdeckt zu werden. Das Wichtigste an der Sache war, ein Geheimnis zu haben, von dem niemand wusste und kein Mensch auch nur ahnte auf dieser ganzen weiten Welt.

6 LESENDE

Seit Herr B. mit dem Motorrad unterwegs war schlief er selten daheim. Zwecks Erlernung eines Berufes war auch der Sohn der Frau B. aus dem Haus, deshalb beleuchtete die sparsame Frau abends nur einen der vorhandenen Räume. Georg durfte die Vorratskammer, wo für ihn das alte Eisenbett aufgestellt worden war verlassen und Frau B. richtete das Sofa gegenüber ihrer eigenen Schlafstatt für ihn her, so dass die beiden Alleingelassenen abends je eine Ecke des großen Wohnraums für sich haben konnten, einander kaum sichtbar durch den massiven Tisch in der Mitte, auf dessen Fläche sich Wäschekörbe und anderer Hausrat türmten. Das Schlafzimmer der Eheleute blieb bei Nacht und Tag unbetreten. Kalt, leer und manchmal sogar verschlossen.

Georg erinnerte sich dieser Zeit als seiner besten an jenem Ort. Frau B. widmete sich abends den Liebesromanen mit solchem Eifer, dass sie alles um sich herum vergaß, für ein Gespräch keine Zeit war, auch nicht für Unbequemes wie Rügen, Zurechtweisungen oder gar Schulgeschichten, die er ohnedies am liebsten verschwieg. Vorsorglich hatte Frau B., so wie für sich selber auch für Georg eine Lampe neben sein Bett gestellt, deren warmes Licht ein neues, angenehmes Gefühl in ihm wachrief, das er nicht zu benennen wusste. Allein mit sich selber und doch nicht einsam.

Die kühlen Wände rückten zwar näher, doch verströmten die beiden Lampen im Raum, eine neben ihm, die andere von der gegenüber liegenden Zimmerecke her ein warmes, stetiges Licht, das die umstehenden Gegenstände wie alt vertraute Freunde mit sanften Schatten umwob. Zum ersten Mal fühlte Georg deutlich die Nähe der sonst so strengen Frau. Seltsamerweise flößte sie ihm hier keine Furcht ein. Lesend und stumm schien sie mit ihm, so wie mit sich selber zufrieden und löschte jeweils zu einer vorhersehbaren Zeit leise ihr Licht. Das tat Georg ihr nach und beschäftigte sich im Übrigen gelassen mit eigenen Gedanken. Deren gab es genug.

Deutlich in Erinnerung blieben die Winter. In der Familie des Herrn B. wurde das Weihnachtsfest kaum beachtet, Weihnachtsbaum und Geschenke tat Herr B. als puren Unsinn ab, er hielt nichts vom Verwöhnen der Bankerte. Kerzen anzünden, Turmblasereien und anderes Brauchtum, das die Augen und Ohren, wohl auch die Herzen der Menschen erfreuen konnte, interessierten ihn nicht. Doch einmal, oder – gar zweimal? – hatten Bertls Bitten doch eine Ausnahme erwirkt. Weil der kleine Georg meist ohnehin beim Holzschlägern mithelfen musste, sollte er draußen die Waldarbeiter um ein Bäumchen bitten und erhielt es auch zu seiner und Bertls Freude. Das gelang ihm noch ein zweites Mal, erinnerte er sich später, doch dann konnte davon keine Rede mehr sein.

Mit vierzehn war Bertl bereits aus dem Haus. Wo, das wurde dem drei Jahre jüngeren Georg nicht mitgeteilt. Vielleicht bei seinem Lehrherrn? Bei seinem leiblichen Vater oder sonst irgendwo, das wusste Georg nicht. Er erinnerte sich aber oft an seine Erlebnisse im Wald mit den abgeschnittenen Fichten.

Ein Christbaum wäre halt schön, ließ sich Georgs Stimme von seiner Zimmerecke her vernehmen, weil es schon Abend war und Frau B. bereits mit dem Lesen eines spannenden Liebesromans beschäftigt. Georg sagte das gar nicht laut, doch hörbar genug. Es war ja auch tatsächlich Weihnachtszeit und am nächsten Tag Heiliger Abend. Frau B. fühlte sich zwar gestört, fand aber doch eine Antwort. Was denn net no alles! meinte sie unwirsch. So was macht nur a Arbeit und steht dann herum. Als Georg antworten wollte, fiel sie ihm ungeduldig ins Wort: Wennst an willst, holst dir halt an vom Wald, weil kaufen tua ma kan.

*

Ja die Liebesromane! Hätte denn einer gedacht, dass auch in Georgs Sinnen damals kaum anderes zu existieren schien als die Liebe? Sie rumorte in seinem Kopf wie ein verborgener, im Hinterhalt aufmüpfig drängender, doch nie in Erscheinung tretender Geist. Georg war verliebt und wusste nicht, was er darüber denken sollte. Die Kathi vom Nachbarhaus, die mit den lichten Locken und den himmelblauen Maschen hinter den Ohren war es, die von der Vorderbank des weitläufigen Klassenraums her ihn oft freundlich ansah, sich nur allzu gern umdrehte und zu allem lachte, was immer auch Georg sagte und tat. Gern hätte er ihre Zöpfe angefasst und mit ihr geredet. Doch wie sollte er das beginnen?

Einmal war auf dem Weg in die Trafik in einem der Romanhefte der Frau B. ein praktischer Hinweis über die Liebe zu lesen. Blumen! Ein Mann bringt seiner Geliebten Blumen und die Angehimmelte freut sich darüber. Georg erinnerte sich auch eines Kinofilms, in dem so ein Blumenstrauß eine wichtige Rolle gespielt hatte. Nichts leichter als das, hatte Georg damals im Frühling gedacht. Blumen wachsen ja überall. Bald hatte er eine Faust voll Löwenzahnblüten gepflückt und mit einer Schnur zusammengebündelt, sie wie das Holz aus dem Wald fest eingeschnürt, damit nichts verloren ging. Das Ergebnis dieser süßen Mühe warf er abends über die Mauer, damit die lieben Nachbarn sie fänden beim Gießen: die Kathi und ihre Mutter. Was soll denn sonst ein Mann tun, dachte Georg bangen Herzens, damit ein Mädchen mit ihm zu reden beginnt?

Heimlich hatte also auch Georg diese nützlichen schönen, nur ganz wenig zerfledderten Romanhefte des Trafikanten im Auge. Wie ist das denn mit der Liebe, sinnierte er noch im nachtdunklen Zimmer. Zwei Leute verlieben sich und wünschen sich einen Kuss. Wenn das vorbei ist, hören sie aber nicht auf zu wünschen, was ziemlich spannend werden kann, weil es immer irgendeine Aufregung gibt, Verwicklungen und Ärger. So stand es auch in dem Heftchen, in dem er, Georg, einmal heimlich gelesen. Am Schluss gibt es immer die Versöhnung. Was für ein Glück, dass er mit seinen elf Jahren nun wirklich schon sehr verliebt war, also Erfahrungen hatte. Zu einem Kuss war es allerdings nie gekommen.

Durchaus verständlich war für Georg, dass auch Frau B. die Romanhefte so spannend fand, dass sie gar nicht aufhören konnte damit. Ein besonders gutes Brot muss das sein, dachte er, weil sie nie hungrig wird während des Lesens. Er schon. Waren das vielleicht Liebesgeschichten, die er nicht lesen durfte? Er verkniff sich die Frage, um die neue Friedlichkeit der Frau B. nicht auf die Probe zu stellen. Neuerdings hatte sie ihm sogar geraten, doch die Bücher ihres Sohnes zu lesen, die in der Kammer herumlagen. Georg selbst hätte nie darum bitten wollen, hatte auch selber derlei niemals geschenkt bekommen. Also betrachtete er die Schätze des Ziehbruders, der ja nicht sein Bruder war und überhaupt nie sein hätte wollen mit kühler Distanz, nahm sie eines Abends aber trotzdem mit in sein Bett. Seinen Hunger vergaß er gleich nach den ersten Seiten der Abenteurergeschichten und erfreute sich an ihnen ohne Bitterkeit.

So ließ es sich leben. Immer wieder erinnerte sich Georg an den alten Herrn, der seine Bücher im Glasschrank ein anderes Brot genannt hatte. Für Frau B. schien das tatsächlich zuzutreffen, Georg irrte sich nicht. Sie hatte keinen anderen Appetit als den nach neuen Heften. Die Abenteuerbücher des Bertl auf Georgs Nachttisch waren bald ausgelesen und entsprechend hungrig lag er da. Einmal, er konnte nicht anders, schlich er barfuß wie er war, um den Tisch herum und erblickte Frau B. in ihrem Bett, unter der Tuchent, den Kopf seitwärts in die abgewinkelte Hand gestützt. Sie sah nicht auf, als er, mit Herzklopfen zwar, aber doch mutig, um eins ihrer Hefte bat. Nimm was d’ willst, brummte sie, weil es ihr wirklich egal war, und blätterte geschwind eine Seite um.

Der Vorteil dieser Lesezeiten lag klar auf der Hand. Friede war eingekehrt, seit die Liebesgeschichten sich auf Tischen und Sesseln stapelten. Stille und beinah Behaglichkeit. Auf seinem regelmäßigen Weg zum Romanheftverleiher nahm Georg daher nach und nach noch weitere Leseproben aus dem Dunstkreis der Frau B., was ihn veranlasste, abends immer wieder in die gegenüber liegende Zimmerecke zu schleichen und um die nächste Geschichte zu bitten. Er las so lang, bis er meinte, nun alles zu wissen über die Liebe und sie am Ende recht eintönig fand.

Du hast Recht, es ist immer das Gleiche, sagte der Trafikant. Nimmst halt was anderes. Und fingerte aus seinem Regal einen stattlichen, nur wenig beschädigten Band hervor. Das war ein richtiges Buch. Joseph Conrad, Engländer zur Zeit Charles Dickens. „Der Verdammte der Inseln“. Damit begann was bald nicht mehr enden sollte, die Lust auf Bücher samt allen Möglichkeiten, die sich daraus ergaben. Georg gelang ein erster Blick über die armselige, den wachen Geist beengende Dörflichkeit hinaus in ein buntes Dasein. Leichtfüßig wie er war gelang ihm der Übertritt wie im Spiel.

Was der Wahl-Engländer Joseph Conrad damals für Georg bedeutete ist aus seinem späteren Leben nicht mehr wegzudenken. Dieser große reisende Mann ganz anderer Herkunft führte ihn – durch Vermittlung eines Trafikanten – aus seiner Einsamkeit heraus. Nahm ihn ganz einfach an die Hand und öffnete dem verschlossenen Kostkind der Familie B. mit seinen großen Romanen die erste Tür in die Welt erlesener Literatur. Joseph Conrad lenkte das Interesse des Knaben von öden Liebesgeschichten in eine Richtung, die auch später dem Heranwachsenden das Leben spannend und immer wieder erträglich machte, war Initiator seltener Erfahrungswelten und stillen Leseglücks. Ließ ihn teilhaben an den Abenteuern des Dschungels, fuhr mit ihm auf schwarzer, stürmischer See, drängte Georgs kurze, aber umso schmerzvoller erlittene eigene Lebenserfahrung in den Hintergrund, vielleicht in ähnlichem Ausmaß wie der Autor selbst seine bösen Erfahrungen durch Hingabe an das Schreiben gemeistert hatte. Abenteuerliche Geschichten waren es, die Georg da las. Wilder und gefährlicher als alles, was sich in Georgs Kopf bisher als wild und gefährlich gezeigt hatte.