Kitabı oku: «El garrochista», sayfa 2

LEONOR Y JUAN

Mi madre era una bella mujer de ojos azules, alegre y cariñosa, hija única de la familia Saavedra, dueños de una tienda de telas y lanas en Setenil. Sus padres murieron hace años y ella quedó a cargo del negocio familiar, cada mañana se desplazaba desde el cortijo hasta el pueblo en el coche de caballos con mi abuelo, que bajaba a ver a sus amigos y pasar un rato en la plaza. Ella atendía su trabajo hasta las dos de la tarde cuando volvía con mi abuelo al cortijo en el carro o a caballo, que dejaba en la posada de la calle que seguía la bajada de la plaza. Por la tarde, Ana, la muchacha que trabaja con ella, se encargaba de abrir y cerrar aparte también de repartir los trabajos de bordado y remiendo que se llevaban a cabo en la tienda por parte de Isabel, Dolores y Carmen, las tres costureras que afanaban en esos quehaceres.

Ayudaba con el catecismo en la iglesia, colaboraba los viernes tarde ayudando a los niños del pueblo con las tareas del colegio y los sábados por la mañana visitaba, junto a unas amigas, a los mayores con más impedimentos paseando con ellos hasta las cuevas de abajo, donde tomaban el sol sentados en unos bancos que dispuso el alcalde con la idea de favorecer esa tarea.

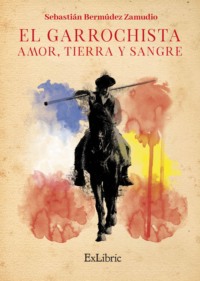

Se casó con mi padre a la edad de dieciocho años, los que contaba yo ahora, en la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación, un evento sonado por ser dos familias de poderes dentro de la vecindad. Me contó mi madre que fue su día más feliz junto a mi nacimiento un año después, asistió todo el pueblo y mi abuelo ofreció pasteles y aguardiente para todos, luego en el cortijo, familiares, personalidades de toda índole y conocidos, se dieron cita para un almuerzo campestre y una exhibición de acoso y derribo por parte de unos garrochistas de Jerez. Contaba mi abuelo que mi madre irradiaba tanta belleza que se habló más de ella que de los garrochistas, cosa rara comentaba.

Mi padre era militar, hombre apuesto, alto, delgado, de negro cabello y bigote, como sus oscuros ojos, contaba con veintitrés años cuando se casó, “mayor ya” le recriminaba siempre el abuelo. Conocía a mi madre desde pequeño y, según me contaba, estaban predestinados a casarse por motivos que yo no llegaría a comprender hasta que fuese mayor, sigo sin comprenderlos salvo que se quisieran y tomaran esa decisión. Siendo militar pasaba grandes temporadas fuera de casa, volvía siempre por Navidad y en verano, para la Semana Santa dependía de permisos especiales que mi abuelo conseguía para que ambos no perdiesen la tradición de costaleros de la hermandad, todos los viernes formaban parte de esos hombres que piadosamente cargaban con el peso de todos nuestros pecados pidiendo la absolución de ellos. Este año pasado fue la primera vez que fui costalero, tomamos un varal entre los tres para sacar el trono a la calle, mi abuelo lo dejó nada más salir porque no podía esforzar mucho su ya delicada espalda tras la caída del caballo.

Mi padre nació militar, decía mi abuela antes de morir, recalcaba que algún día formaría parte de esos héroes que tanto le gustaba leer en las novelas caballerescas. Puede que acertara dada las circunstancias hoy en día, el Parque de Artillería de Monteleón quedará en el recuerdo de todos por la bravura con la que se enfrentaron los soldados al enemigo aun sabiendo que era una lucha perdida. Batalló, junto a su amigo Luis Daoíz, contra los franceses el dos de mayo, respaldando al pueblo madrileño en su lucha por conseguir la libertad, defendiendo a la corona española, los dos murieron, pero para el recuerdo quedará su heroicidad.

De joven fue enseñado para el arte de la guerra en el Real Colegio de Artillería de Segovia, donde ingresó a la edad de quince años coincidiendo con Luis Daoíz y Torres. Su familia genealógica, la Casa de Arcos, era descendiente directo del gran Rodrigo Ponce de León, conquistador de Setenil junto a los Reyes Católicos y gran ídolo militar de mi padre, les llevó a una buena amistad por ser “gente de la sierra” como los llamaba don Martín Daoíz Quesada, padre de Luis. Varios veranos recuerdo su presencia en el cortijo del Tejarejo, con su familia, montando y entrenando con el sable junto a mi padre mientras yo los imitaba con un palo soñando en ser como esos hombres valerosos.

Nunca le faltó nada a mi padre según decía mi abuelo, que también intercedió para que su carrera fuese lo más brillante posible, pagando altas cantidades para conseguir los favores necesarios para obtener la aprobación de nobleza correspondiente, requisito necesario para su admisión. Vivió feliz y despreocupado de todo, centrado en su carrera pero pendiente de mi madre, a quien amó eternamente, cuando llegaba a casa por vacaciones bajaba al pueblo y gustaba ese primer día de emborracharse con los amigos, de cantar y escuchar cante en la posada o en la plaza, donde hubiera vino. Luego al anochecer o a la mañana siguiente lo acercaban los amigos hasta el cortijo donde lo dejaban a la entrada y se iban corriendo temiendo la ira de mi abuelo, que al verlo le regañaba, como en las navidades pasadas cuando lo llevaron y dejaron en el portón totalmente borracho, pero flamenco, como decía el abuelo.

—No cambiarás nunca Juan.

—Padre no se enfade, deme un poco de vino y le canto.

—Anda cantaor, vete a la cama antes que te vea el niño —se refería a mí—.

—Pero padre, tómese un aguardiente conmigo, que acabo de llegar —le decía tambaleándose.

—Uno nada más ¡eh!, uno y a dormir.

—Uno, y le hablo del tío Luis el de la Juliana, un maestro del cante que ha estado con nosotros cantando en la posada, de Jerez padre, un gitano que canta como los ángeles.

—Que sabrás tú cómo cantan los ángeles Juan.

No terminó de decirle la frase cuando ya dormía mi padre en la mecedora, con la boca abierta y roncando. Mi abuelo lo arropaba con una manta y le tomaba la mano con cariño, le daba un beso en la frente con sonrisa orgullosa. Luego lo dejaba allí y cerraba la puerta, le ordenaba a María que no lo molestaran y que le preparase un café cuando despertara.

La verdad es que mi padre y mi madre eran una pareja muy feliz, cariñosos el uno con el otro y serviciales con todos, las tardes que él estaba en casa solían salir a montar recorriendo los parajes de Ronda la Vieja, yo los acompañaba algunas veces, cuando el abuelo lo permitía, pues primero debía de estudiar y entrenar con la garrocha y Zerrojo.

Los echaré de menos, más a mi madre por cercanía, pero no me olvidaré de mi padre, él me ayudó en todo y fue cómplice de mis travesuras. Los dos me quisieron y a los dos quise por igual, pero mi madre… ella lo era todo para mí… y la han asesinado los franceses, ¡hijos de puta!

Esa mañana nos avisaron de la llegada del carruaje con los dos ataúdes donde venían mis padres. En la entrada del Tejarejo se personaron decenas de vecinos que quisieron dar un último adiós a sus amigos, esos con los que se habían criado, jugando, divirtiéndose durante tantos veranos e inviernos. A eso de las cuatro de la tarde hizo su entrada el carruaje, tirado por cuatro caballos con dos cocheros y dos soldados de artillería escoltando el coche.

Mi abuelo, emocionado, esperaba en la entrada junto al cura Lobo, María, su marido Pedro y yo. Nadie más se encontraba allí. Fuera, en la puerta, la gente rompió en aplausos y llantos al ver pasar ante ellos el coche con los dos ataúdes. Amigas de mi madre rompieron en gritos de indignación y llantos desconsolados, un amigo íntimo de mi padre paró el coche en la cancela y pidió un minuto a los cocheros. Yo me acerqué corriendo para ver qué pasaba y quedé quieto al otro lado de la cancela, observando a los caballos y al coche frente a mí al otro lado, la multitud silenció el momento y un hombre, gitano, con una voz desgarradora que me erizó la piel comenzó a cantar una saeta que rompió el sepulcral silencio que se hizo en el sitio.

Quedé embrujado por la voz del hombre hasta tal punto que no noté la llegada de mi abuelo, se apoyó en mi hombro llorando sin consuelo, en silencio, derramando una lagrima tras otra como si de un gotero se tratara. Se arrodilló mirando al cielo, aferrado a mis piernas, agachó la cabeza y se levantó, caminó lentamente, abrió la cancela, pasó el coche de caballos y se detuvo a unos metros, luego dejó abierta la cancela para que pasara todo el que quisiera despedirse de mis padres. Fue lo más razonable, eran sus amigos y los nuestros, ninguna culpa tenían de lo sucedido. El gitano que cantó se acercó hasta mi abuelo y le dijo algo al oído, mi abuelo asintió y acto seguido doce hombres se acercaron al coche de caballos y bajaron los ataúdes para portarlos a hombro hasta el sitio elegido para enterrarlos.

Mi abuelo me abrazó y tras los dos ataúdes caminamos seguidos por una silenciosa procesión de amistades. Rodeé a mi abuelo con el brazo por la cintura y comencé a llorar, era la primera vez que lo hacía en su presencia, me abrazó fuertemente para susurrarme.

—Todo saldrá bien hijo, todo saldrá bien.

El funeral oficiado por don Francisco fue, según me dijo mi amigo Pepe, algo espeluznante y bello, me comentó que nunca había asistido a un entierro tan silencioso y respetuoso. Tras enterrar a mis padres en su lugar favorito de la finca, se fueron despidiendo los vecinos entre pésames y “lo siento”, abandonando cabizbajos y doloridos el sitio. Quedamos el cura, mi abuelo y yo.

—Mañana noche tenemos que vernos —dijo el cura.

—Espere unos días mejor don Francisco —le contestó mi abuelo.

—No podemos esperar, usted lo sabe mejor que nadie, respeto su dolor pero ya hemos hablado de esto antes, mañana noche.

—Mi abuelo le ha dicho que espere unos días —dije con tono malhumorado.

—¡Cállate muchacho! —exigió el cura.

—Esta es su casa —comentó mi abuelo—, si alguien debe de callarse aquí y ahora, somos nosotros.

Me agarró de la mano y me llevó hasta la tumba de mis padre, me pidió que nos arrodillásemos y comenzó a rezar un Padre Nuestro, yo le imité y pedí a Dios que me diera la oportunidad de encontrarme pronto con quien mató a mi padre y asesinó a mi madre. Mi abuelo pareció percibir mis deseos y me apretó fuerte la mano, me miró y me habló con voz cansada y vencida.

—El fuego que te quema por dentro se apaga con agua, vete a dar un baño y luego hablamos.

—El fuego no ha comenzado a arder aún abuelo, pero puede que pronto lo haga.

Me di un baño y cené pronto, obligado por María que me preparó un poco de pollo asado y me dijo que si no comía algo se lo diría a mi abuelo y me castigaría sin montar a Zerrojo. Estando en la habitación llegó mi abuelo y me contó el motivo de la muerte de mi padre y el asesinato de mi madre, me habló de los franceses y su intención de hacerse con el país, de la prepotencia con la que se paseaban por Madrid, que intentaron evacuar a la familia real en dirección a Sevilla con la intención de quitarlos de en medio ante lo que se avecinaba, todo orquestado por el aprovechado de Godoy.

Me contó que el pueblo de Madrid, cansado de abusos, se levantó contra el invasor y se echó a las calles, armados con palos, cuchillos y alguna que otra arma de fuego llevando el caos a toda la ciudad. Los franceses, viendo el peligro que conllevaba un nuevo motín, enviaron a varias compañías de granaderos de la Guardia Imperial con la orden de matar a todo el que en la calle se encontrasen, fuese hombre, mujer, viejo o niño. El Parque de Artillería de Monteleón, donde se encontraba mi padre, se unió a los sublevados haciendo caso omiso a las órdenes de su superior, el capitán general Francisco Javier Negrete, de permanecer acuartelados y no tomar parte en el motín. Monteleón fue tomado al asalto por las tropas francesas dando muerte a todos los que allí se encontraban, entre ellos mi padre. Mi madre al conocer la noticia debió de correr en busca de socorro hasta donde se encontraba mi padre, siempre fue muy asustadiza, si llega a permanecer en la casa nada le hubiese ocurrido me dijo mi abuelo, la asesinaron los soldados de Napoleón a las puertas de la iglesia de Nuestra Señora de las Maravillas.

—Ahora querrán tomar España entera y lo harán a pesar de todos los esfuerzos que opongamos, debemos de estar tranquilos y esperar a ver qué sucede, nos mantendremos en el cortijo hasta tener noticias sobre lo que va sucediendo. ¡Paco! ¿Ya te dormiste?

Cerré los ojos pero no me dormí, no era esa mi intención y menos esa noche que sabía se celebraría una reunión en la casa, quería escuchar lo que hablaban y las intenciones que tenían de cara a la guerra que se avecinaba. El fuego al que mi abuelo hizo referencia esa tarde ya había comenzado a arder, no sería posible apagarlo hasta que encontrase lo que buscaba.

—Paco —me dijo mi abuelo mientras me tocaba la frente con su mano—, no hagas tonterías por favor, no busques algo para lo que no estás preparado encontrar, te conozco hijo mío.

“Me conoces muy bien abuelo” dije para mis adentros mientras simulaba estar dormido.

Mi abuelo se levantó de la cama y me abrigó con la manta, luego me besó la frente como cada noche, igual que hacía con su hijo, salió de la habitación despacio, sin querer hacer ruido, no quiso despertarme, lo que no sabía era que yo no dormía, estaba muy despierto, esperando.

LA NOCHE DE LA REUNIÓN

Cuando el primer coche de caballos llegó hasta la casa yo me encontraba discretamente escondido en la ventana superior que daba a la entrada, desde ese lugar lo observaba todo. Pedro, el capataz, recibía a los señores que iban llegando y los pasaba al interior. Mi intención era escuchar la conversación que tendrían pero, en primer lugar, lo importante era saber quiénes vendrían a la reunión.

Del primer coche bajaron tres personas, conocí a uno de ellos que era de Villamartín y a Manuel de Bornos, el otro me era desconocido. Luego llegaron dos andando, o tal vez dejaron los caballos en la entrada, uno cubierto con sombrero de ala ancha y el otro con capucha negra, seguramente el boticario Ortiz. Con absoluta discreción pasaban dentro y sus cocheros llevaban los carros a una zona disimulada que no se podía ver desde el camino cercano, la guardia de caminos a esa hora, seria al menos medianoche, solía patrullar en busca de bandidos y ladrones nocturnos. Un nuevo coche llegó, este si lo conocía, era Fernán de Olvera, un buen hombre adinerado que siempre nos regalaba algún detalle para mi padre, junto a él se bajaron tres hombres más. A caballo vino Ponce desde Alcalá, con su sonrisa relajada y su gorda barriga, imponiendo con su destacable altura, acompañado de otro señor, Pedro tomó las riendas de los dos caballos que llegaron y los llevó hasta las caballerías. Un coche que no conocí fue el último que se presentó, de Ronda, con un señor que sí conocía y tres más que nada sabía de ellos.

Me senté en la cama para calzarme unas babuchas de lana que evitarían el ruido de mis pasos, abrí la puerta y miré por la rendija si alguien se encontraba en el pasillo, nadie vi, así que me dispuse a salir hasta el sitio elegido para observar los derroteros que tomaba la conversación. Cuando cerraba la puerta tras de mí, oí la llegada de un nuevo caballo, me detuve un instante y decidí volver dentro y mirar quien era el nuevo invitado desde la ventana de la habitación.

Embutido en una gran capa negra y cubierto con un sombrero del mismo color llegó el oscuro personaje, al bajar del caballo le pidió al capataz que no lo apartara lejos pues pronto debía irse. Otro hombre quedó junto a la cancela de entrada, montado sobre su caballo, tras un árbol, igualmente cubierto de negra capa pero por lo que se distinguía en las sombras con coleta recogida que le caía sobre la espalda. A ese individuo no lo vio nadie o no se le prestó atención, allí quedó, posiblemente como escolta del misterioso recién llegado. Este al bajar del caballo dejó ver su pantalón blanco y chaqueta azul, con fajín en la cintura portando dos pistolas entrecruzadas y un sable de soldado al cinto. Al quitarse los guantes los colocó entre el cinturón y el pantalón, luego, sin quitarse el sombrero, miró a la ventana advirtiendo mi presencia y realizando un ademán acariciando el ala del sombrero. De gesto duro y barba descuidada de tres días, sus ojos oscuros eran vivos como conejos, escondía su media cara tras un pañuelo oscuro, seguramente para resguardarse del frío o de posibles que lo conocieran. Yo quedé impresionado por su presencia, solo la de mi padre me imponía tanto respeto sin ni siquiera hablar.

Me retiré de la ventana y continué con mi plan, en el pasillo de arriba que llevaba a las habitaciones encontré esa mañana un lugar idóneo para ver y oír desde un sitio privilegiado la tertulia. Un mueble me mantendría escondido, tendría que mantenerme agachado pero no me importaba, el único problema surgiría si alguien subía o bajaba, entonces sería descubierto y mi abuelo podría enfadarse, aunque lo dudaba.

Todos los allí reunidos hablaban en voz baja, como cuchicheando, formando distintos grupos pero mezclados entre sí, bebían aguardiente por el olor que me llegaba y café por el aroma que se mantenía en el aire, sobre una mesa se encontraban las pequeñas rebanadas de pan casero cubiertas de queso y chacinas para matar el hambre, quien la tuviera, como el cura Lobo, que a pesar de su delgadez, no dejaba de zampar, hablar y beber.

Se saludaban los unos a los otros y departían unas frases cortas casi todas iguales, luego tomaban asiento esperando estar todos para comenzar con lo que tenían previsto tratar. Yo me mantenía en mi sitio, mirando a través de las columnas de madera que formaban la escalera y pasamanos de subida.

La puerta de entrada se abrió y apareció el señor que me guiñó el ojo, un silencio incomodo se produjo en la sala y mi abuelo se levantó dirigiéndose al recién llegado.

—Bienvenido señor, le agradezco enormemente su presencia.

—No tengo mucho tiempo, pero sí el suficiente para atender su petición buen señor.

Los demás se acercaban curiosos los unos a los otros mientras se decían algo al oído. Al parecer el invitado era alguien importante pues a todos les brillaban las mejillas de satisfacción.

—Señores tengo el placer de presentarles al general Francisco Javier Castaños —dijo orgulloso mi abuelo.

Todos quedaron ensimismados, el señor general se despojó de la capa, su presencia y aire militar se adueñó de toda la habitación y de todos los presentes, dejándolos embobados y sin habla.

Mi abuelo comenzó a nombrar a los presentes, a cada uno por su nombre y lugar de donde venía, el general Castaños los fue saludando a todos y departiendo palabras con ellos, animándolos a seguir con la idea y sobre todo, dejando claro a cada uno de ellos que disponía de muy poco tiempo pues se dirigía a Sevilla a tomar cargo del nuevo ejército que estaba preparando la Junta Suprema de Sevilla.

Tras un buen rato de presentaciones y gratos elogios hacia el general Castaños, tomaron asiento, el general junto a mi abuelo. El cura Lobo, para no perder tiempo y aprovechar la presencia del militar fue directamente al grano, sin rodeos. Comenzó diciendo lo que más o menos casi todos pensaban.

—Se viene reino francés, con él viene una España afrancesada y liberal —calló un instante para luego continuar—, enemigos de todos nosotros, partícipes de esta farsa que defiende la idea de un soberano gabacho, atentando contra la corona con modos de viles asesinos.

—Tal vez sean unas reformas necesarias, tanto el clero como el Antiguo Régimen están obsoletos —apuntó Ponce, un acaudalado señor de Alcalá—. Todo pasa por valorar la realidad.

—¿Y el precio de esa reforma son las vidas de nuestros paisanos? —preguntó don Fernán.

—Lo de Madrid el día dos es solo un comienzo, una invitación por parte de los madrileños a levantarnos en armas contra el invasor. Debemos defender Andalucía de la llegada de las tropas napoleónicas, tenemos que apoyar a la Junta Suprema de Sevilla y respaldar sus peticiones —dijo mi abuelo con la aprobación de todos los presentes.

El general Castaños permanecía en silencio, oyendo todas las opiniones sentado junto a mi abuelo. La idea de un soberano francés le corroía por dentro, en su cabeza llevaba un plan para actuar contra el enemigo, si se respetaban sus órdenes podría ser que Andalucía aguantara bien el empuje napoleónico, sin embargo no toda la región opinaba igual.

—Entiendo que todos los aquí presentes dispongamos de un ideal como referente o principio —comenzó Castaños su charla—, pero aparte de lo políticamente correcto, pienso que lo más importante es evitar la entrada de los franceses en Andalucía. Esa es la razón por la cual desde Sevilla se han puesto en contacto conmigo ofreciéndome el mando del ejército.

Se levantó un silencio en la sala ante la grave voz del general, atendiendo todas las disquisiciones que expuso, incluido yo, desde mi escondrijo, tras el mueble en la planta de arriba, observando todo en silencio, recogiendo y valorando impresiones.

—La idea de la Junta —continuó diciendo Castaños—, es incorporar una cantidad importante de gentes dispuestas a ir a la batalla, se reforzaran las unidades existentes sin necesidad de crear unas nuevas, de esa manera estarán apoyados por soldados con experiencia y los mandos podrán dar órdenes sin necesidad de un entrenamiento personal para los recién alistados. En caso contrario la entrada por Despeñaperros del invasor se volverá en nuestra contra, debemos crear un frente común.

Esa idea principal del general fue la que consiguió cambiar el rumbo de la guerra en su momento, tras el triunfo de Bailén otros quisieron mandar, como Palafox, y fracasaron al no escucharle, llevando al ejército a varias derrotas consecutivas.

—Pero… ¿cómo conseguir esa cantidad de hombres? —preguntó Carabot de Villamartín.

—Es fácil, deben aportarlos ustedes, a través de sus familiares o de sus trabajadores. Cundirá el ejemplo y pronto tendremos lo que necesitamos —le aclaró el general.

Se produjo un silencio incomodo donde las miradas se entrecruzaron y nadie daba un paso al frente. Todos esperaban que alguno ofreciera algo, algo diferente.

—¿Y si no tenemos familia ni trabajadores? —preguntó Ortiz, el boticario del pueblo.

—Pues aporten dinero, armas, animales o víveres para la subsistencia —sentenció Castaños.

—Habrá quien no pueda aportar nada de eso, corren malos tiempos y no es oro todo lo que reluce —dijo mi abuelo.

—¿Lo dices por ti? —preguntó a mi abuelo un viejo chulo, arrendatario de unas fincas en Ronda.

—En todo caso será “por usted”. La educación es importante en este tipo de reuniones si no quiere uno salir escaldado —saltó al quite el cura Lobo.

—¿Será usted quien se atreva padre? —le preguntó el otro con chulería.

—Lo digo yo —intervino Castaños—, si le place vamos, en caso contrario supongo que la puerta sigue abierta, ¿es así amigo? —dijo mirando a mi abuelo.

—Así es general. Abierta está.

—Bien, guardemos esfuerzos para combatir al francés, en esta casa nunca ha faltado una atención con nadie y no faltará esta noche. Seguro que don José sabrá participar, como todos los presentes, con la ayuda que pueda, no creo que ninguno estemos en condiciones de tirar la comida al río. Pensemos estos días en el ofrecimiento, por parte de la Junta Suprema en la persona del general Castaños y actuemos en consecuencia. ¿Hacia dónde deben de dirigirse nuestras aportaciones, general?

Las palabras, siempre sabias, de don Fernán, calmaron los ánimos y llenó de realidad la sala.

—Estaremos en Utrera, en los llanos de Consolación, allí estará el ejército instruyendo y preparando a todos los que lleguen. Cualquier ayuda que puedan aportar será bienvenida, no olviden que lo que ahora escatimen y guarden, lo dejarán para los franceses —dijo finalizando—, discúlpenme pero tengo que irme señores, me esperan y no puedo demorar más. Ha sido un placer la compañía, no olviden lo que aquí hemos tratado esta noche.

Se despidió de todos con un adiós seco y militar, luego se abrazó a mi abuelo dándole las gracias por todo, entregándole una de las dos pistolas que sujetaba en el fajín, eso levantó la admiración de todos y la envidia del prepotente arrendatario de tierras en Ronda. Que diferencia entre ese personaje y los que lo acompañaban, unos señores de pies a cabeza sin ánimo de presencia y dispuestos a colaborar con buenas y nobles intenciones.

Don Fernán quedó el último para salir tras despedirse todos de mi abuelo y del cura Lobo.

—Nos puede dejar solos un momento don Francisco —le pidió al cura el señor Fernán.

—Por supuesto don Fernán —y abandonó la casa cerrando la puerta y quedándose a la entrada, impidiendo de esa manera que cualquiera de los presentes atisbase a curiosear.

Don Fernán rebuscó en un maletín pequeño que llevaba en la mano y sacó un sobre que entregó a mi abuelo.

—Por favor Fernán, no tienes por qué.

—Sí tengo, y lo sabes. Sé que las cosas no van como debieran, la muerte de tu hijo en Monteleón ha sido en defensa de todos los que esta noche estábamos aquí, entre otros. Conoces mi aprecio por él y lo que le debo, en este sobre solo va la propina de lo que realmente tengo en deuda con don Juan. Mis hombres irán en tu nombre y mi dinero igual, los racionamientos que envíe también contaran como tuyos, es lo menos que puedo hacer. No se quedará la casa Tudó sin presencia en el ejército de Andalucía.

No dijo más, luego se abrazó con mi abuelo y salió a la calle donde ya lo esperaba un coche para dirigirse hasta Olvera. Mi abuelo quedó pensativo, mirando al techo, deteniéndose en un sable de mi padre que colgaba en la pared, movió la cabeza en señal de desaprobación y salió a la calle, ahí le perdí de vista, pero me contó el cura Lobo al tiempo lo que ocurrió, no obstante yo me lo imaginaba.

Mi abuelo detuvo el coche de Fernán cuando llegaba a la cancela de salida, se subió al estribo del carro, le entregó el sobre y le dio las gracias por todo.

—Ya nos apañaremos Fernán— le dijo.

Ese orgullo del que me prevenía mi padre era el mismo que dominaba a mi abuelo, una herencia familiar por parte de mi abuelo que a todos nos trajo más problemas que soluciones. Don Fernán estaba en deuda con mi padre por unos favores personales que le pidió el olvereño. Un par de años atrás tuvo que ayudarle en la expulsión de unos arrendatarios que lo tenían amenazado, no querían dejar las tierras ni le pagaban la renta, la situación se fue complicando al punto de llegar a robos en los cortijos y tierras colindantes de don Fernán, tanto de ganado como de siembra y aceitunas. Lo consultó con mi padre y este se ofreció a ayudarlo. Un día, junto a su amigo Daoíz y un tal Mariano de Córdoba, se personaron en el cortijo de don Fernán en busca de los señores que no querían cumplir con lo acordado. Todo se complicó con los hermanos vinagre, como eran conocidos, al salir armados al verlos llegar.

—Señores mantengamos la cordura y atiendan a razones, nada tenemos en su contra, solo queremos que restablezcan la deuda adquirida con don Fernán y devuelvan lo robado. Así mismo, salden los plazos de arrendamiento que tienen en débito y seguidamente abandonen el lugar para no volver.

—¿O si no qué? —dijo uno con aspecto de bravo.

—En caso contrario tendremos que actuar —contestó el cordobés.

Las palabras de mi padre no sentaron nada bien a uno de los hermanos que, sin entender a razones, empuñó una pistola apuntando a mi padre y disparó. El tiro no acertó de pleno pero sí que tumbó a mi padre del caballo, hiriéndolo en un brazo, nada importante pues solo quedó en una cicatriz para el recuerdo, aunque pudo haber sido peor. La faena encendió los ánimos calmados de Daoíz y del cordobés, tomando ambos las pistolas y abriendo fuego contra los cinco hermanos y dos hombres que los acompañaban, mi padre desde el suelo disparó su arma también, levantándose al tiempo, sacaron sables ajusticiando a todo el que en pie quedó, dando muerte a los siete que se les enfrentaron a las puertas del cortijo.

La valerosa acción fue reconocida por la zona de la sierra y agradecida por todos, pasó un buen tiempo hasta que otros canallas se “probasen el salto” de no pagar a su arrendador. Don Fernán quiso recompensar a los tres implicados, pero estos, a petición de mi padre, no aceptaron nada excepto una buena comilona.

Esa era la deuda a la que hizo referencia don Fernán esa noche, una razón de peso para querer ayudar a mi abuelo, pero ese orgullo familiar no le dejó aceptar el favor, “ya nos apañaremos”, me llenó de suficiencia el escucharlo cuando me lo contó don Francisco el cura.

Tenía que tomar una decisión, mi abuelo no podía mandar a ningún trabajador puesto que nadie trabajaba ya en la finca. Pedro, el capataz, era mayor, se encargaba de todo y acompañaba a mi abuelo en su devenir diario, él no podía ir. Juanillo era el encargado del poco ganado y de limpiar las cuadras, aparte de cuidar las gallinas, las cabras, los puercos y las vacas, también tener en cuenta que no era muy listo que digamos. María era la vida en el cortijo, todo dependía de ella y jamás mi abuelo se lo permitiría, y era capaz de ir, pero mi abuelo no consentiría eso. Solo quedaba yo, mis dieciocho años me permitían tomar la decisión, el golpe para mi abuelo iba a ser muy grande, pero no quedaba otra, era eso o la vergüenza familiar de que no fuese nadie en apoyo del ejército andaluz en nuestro nombre.

La decisión estaba tomada, era la oportunidad de vengar a mis padres, la tarde siguiente debía tomar camino de Utrera para unirme al ejército de la Junta Suprema de Sevilla. Correspondía escribir una nota para mi abuelo, explicarle brevemente que nada podía impedir que tomara el camino elegido y, sobre todo, que estuviese tranquilo, yo defendería el nombre de la familia con orgullo y valentía. Nadie podía enterarse de mi marcha hasta que al menos alcanzase Algodonales, una vez allí nada podría hacer mi abuelo por detener mi destino.