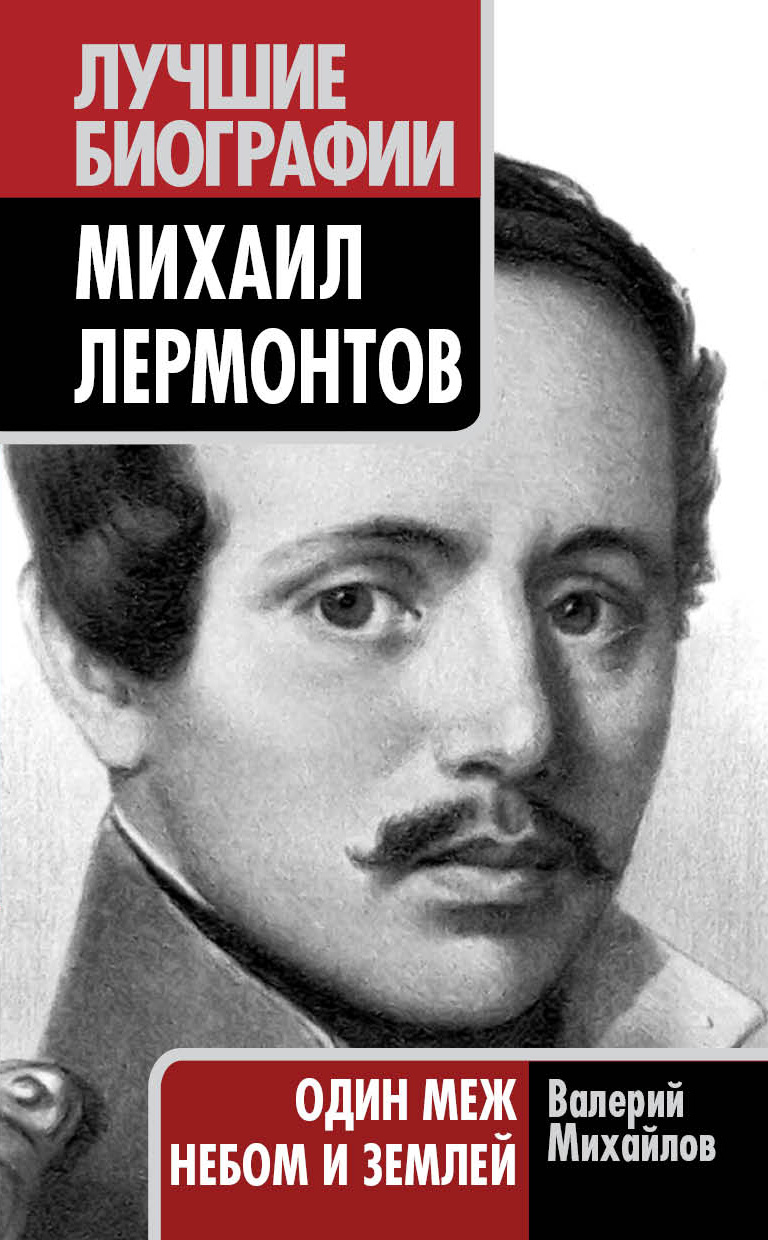

Михаил Лермонтов. Один меж небом и землей

Abonelikve kitabı ücretsiz okuyun:

- Hacim: 460 sayfa.

- Tür: biyografi ve anılar

Bu ve 399 TRY karşılığında 2 kitap daha

И одна из больших моих последних радостей, что Лермонтова любил Толстой.Лермонтов „безнравственный", Толстой — нравственный. Это ничего не значит. Ничего не значит, что Толстой — „рационалист", а Лермонтов — с „Ангелом".„Ангел" Толстого — невидимка. Не Черткову же его увидеть. Но „ангел" Толстого есть. Это он зарывал с Лёвушкой зелёную палочку в Заказе, в лесу. И мало ли ещё что он делал и с Лёвушкой, и с Львом Николаевичем, чего и не снилось Черткову!.. Висела же в кабинете Толстого в 1909 году, — после всего, всего, после всякого „еретичества", — огромная „Сикстинская Мадонна", с ангелами, этот „чистейшей прелести чистейший образец" ангельства. Почему Лев Николаевич не „снял" со стены и не дал Черткову „убрать" подальше? Лёвушка или Ангел не позволил? Также не позволил, как Лермонтову не позволил снять с шеи „образок святой" — (конечно, не сомневаюсь, Богородицы)....Но самое поразительное, что сказал Толстой о Лермонтове… это его слова Русанову в 1883 г.: „Толстой стал говорить о Лермонтове:— Вот кого жаль, что рано так умер! Какие силы были у этого человека! Что бы сделать он мог! Он начал сразу, как власть имеющий. У него нет шуточек, — презрительно и с ударением сказал Толстой, — шуточки не трудно писать, но каждое слово его было словом человека, власть имеющего".„— Тургенев — литератор, — дальше говорил Толстой. — Пушкин тоже был им, Гончаров — ещё больше литератор, чем Тургенев; Лермонтов и я — не литераторы"…Это удивительно. Это только сам Толстой имел право так сказать о себе и о других. Всякого другого, кто сказал бы так о нём и о Лермонтове, засмеяли бы до смерти Сакуновы и Пиксановы, — да всё равно и Венгеровы и Гершензоны. Лучшей характеристики писательства Лермонтова и его кровного, — по Ангелу и по плоти, — родства с Толстым, — нет и не может быть <…>Свидетельство Толстого о Лермонтове есть золотой венок на лермонтовскую могилу, такой венок Толстой возложил только на одну его раннюю могилу…»

«Я не могу себе представить Пушкина с восковой свечкой в руках, исповедующегося перед деревенским попом с косичкой и шепчущего молитву Ефрема Сирина не в холодных и ненужно-пышных, слишком «витийственных» словах знаменитого стихотворения, а попросту, как все, с тремя земными поклонами: «Господи и Владыко живота моего…» А Лермонтова могу — перед полковым пьяненьким попом в походной церкви, под свет воскового огарка, на коленях. Ангелы в сердце — и «… мать» на устах — вот что такое Лермонтов.

Вот такие-то и молятся. Они-то и умеют молиться. Они-то не могут без молитвы. На них-то и бывает «крест с мощами», как был на Лермонтове (см. опись оставшихся после его смерти вещей). А крест на Пушкине был ли?У Лермонтова все похабство без кощунства: просто похабство, просто «…мать» в стихах. У Пушкина — похабство с кощунством, с вольтерьянской скверной задевкой религии. В Пушкине есть вольнодумное вольтерьянское похабство развратного барства ХVIII в. — отвратительнейшего вида похабства: похабством задеть Бога. В Лермонтове — в его «Гошпиталях» и «Уланшах» — какое вольнодумство? Просто — гусарская «… мать» в рифмах, и откровенное «хочу …, а начальство не совсем разрешает». Поразительно, что «Сашка», начатый, как похабная поэма, явился самою интимною, самою правдивою повестью о подлинном Лермонтове, повестью о лермонтовской душе и вере: безбожный Лермонтов выдал себя с головою:

…Век наш — век безбожный;

Пожалуй, кто-нибудь, шпион ничтожный,

Мои слова прославит, и тогда

Нельзя креститься будет без стыда;

И поневоле станешь лицемерить,

Смеясь над тем, чему желал бы верить.

…Какие слова! Вот о чем думает он, у кого «… мать» не сходит с языка.

Нельзя креститься будет без стыда, — нельзя, если не скрываться и не притворяться «невером». Значит, крестится — и любит это, и боится лишиться этого, и охраняет против «века» безбожного, с его «шпионом».

Это и есть правда о Лермонтове, — этот «крест с мощами», и эта рука, тайно и охранно творящая крестное знамение, осуждаемая «веком безбожным».А «… мать»… Что ж, у кого ее не было? Она — у Толстого, у Писемского, у Горбунова, у Лескова была; она в грехе народа нашего, у всех нас».