Kitabı oku: «Hinault», sayfa 3

«Hacía viento. En la costa siempre hace viento y él siempre estaba expuesto porque no sabía cómo buscar refugio entre el resto del pelotón», cuenta René. El final fue digno de Hollywood: el debutante se escapó a mitad de carrera, lo que no preocupó al favorito local, Jean-Yves Ollivier, que había ganado las últimas cuatro carreras que había corrido y tenía mucha más experiencia que Bernard. Conocía a René, quien había dejado caer previamente que aquella era la primera carrera en que su primo participaba. En todo caso, se tomó la molestia de cerrar el hueco con el debutante con un buen contraataque, para después ponerse a su rueda hasta la meta. «Para llegar a la meta había que realizar una buena tirada hasta la mitad del pueblo», recuerda René. «Yo estaba en la parte baja de la ascensión; cuando vi a Bernard con Jean-Yves a su rueda pensé “bueno, por lo menos será segundo”». Jean-Yves debió de pensar lo mismo, pero no pudo creer lo que sus ojos veían cuando el joven Bernard comenzó a esprintar a trescientos metros de la meta. No pudo responder.

«Al llegar a casa abrieron una botella de champán y comieron crepes», recordaba Lucie Hinault. «Bernard estaba contento, pero tampoco demasiado. Pensaba que haber ganado era lo más normal».

Ganó sus primeras cinco carreras, perdiendo la sexta tras colisionar contra un espectador; después de ello pareció no encontrarse en buen estado de forma, seguramente porque el trabajo en la granja no le dejaba tiempo para entrenar. Pero eso no le impidió ganar doce de las veinte carreras que disputó. Se dio cuenta de que estaba intentando abarcar demasiado, entre la gasolinera y los estudios, así que tuvo que darle prioridad al ciclismo. «Tuve que tomar una decisión: mecánico o ciclista. Y elegí el ciclismo, centrándome completamente en él. Mala suerte para el resto de cosas».

Carfentan quería que siguiera con el atletismo, e incluso hoy en día Hinault no duda en decir qué fue exactamente lo que le hizo preferir el ciclismo al atletismo: «…la compétition, ir con mi primo a las carreras. Pensaba que podía ser mejor que él. Me gustaba el atletismo, pero me atraía más el ciclismo; y, además, era mejor con la bicicleta». Estaba muy claro qué era lo que podía seducir a un joven impaciente como él: la correlación entre trabajo y recompensa era mucho más inmediata en comparación con la lenta preparación que requerían las competiciones atléticas, por no hablar del subidón de adrenalina que el ciclismo le ofrecía a un joven al que tanto le gustaban los riesgos. Cada fin de semana había muchas carreras en las que participar, en la misma puerta de su casa. Muchísimas oportunidades de ganar.

La decisión de Bernard Hinault de centrarse en el ciclismo y no en su trabajo a tiempo parcial o sus estudios fue tan súbita que cogió a su familia por sorpresa. En julio de 1971 dejó brevemente la casa familiar tras un altercado con su padre. «Sucedió cuando regresé de entrenar», escribió en su autobiografía Le Peloton des Souvenires, añadiendo que sucedió no mucho después de dejar el trabajo en el taller para tener más tiempo para competir; y lo que es todavía más irónico, cuando había vuelto a ayudar a su padre a trabajar el terruño como había hecho de niño. «Mi padre me estaba esperando en la puerta. De repente me dijo que no estaba haciendo nada, que no valía para nada y me preguntó «¿qué piensas hacer?». Apoyé mi bicicleta contra la pared y lo miré. Él no me miró, pero comenzó a llamarme vago, canalla, antes de entrar en la casa».

Hinault lo explica así, «él no quería que me dedicara al ciclismo, quería que encontrase un trabajo, ese tipo de cosas». El joven recogió sus bártulos y se fue, marchándose a casa de sus primos, unos metros más abajo por la carretera —la familia de diez miembros en La Rivière donde tan a menudo había ido a jugar—, durmiendo entre la paja en el granero y vagando por el campo sin rumbo durante el día, resistiendo durante tres días los intentos de su hermano para que regresara a casa. Cuando lo hizo fue para decirle a su padre que dejaría el ciclismo y buscaría un empleo. «Mi padre bajó la mirada. “No, seguirás con el ciclismo”», y aquel tema jamás volvió a salir a colación. El episodio no fue ninguna excepción, dice René: «con el padre [de Bernard] todo se volvía siempre una confrontación. El problema no era que compitiera, el problema eran los entrenamientos. Suponía que cuando se salía a montar en bicicleta sin estar compitiendo, simplemente entrenando o dando una vuelta, era por mera diversión».

Aquello no le dejó a Hinault más opción que no fuera la de alcanzar el éxito en lo que había escogido. Su orgullo no le permitiría lo contrario. «Fui el único [en la familia] en tomar una decisión como aquella», me contó. «Puede que sea por terquedad. El resto no pudo disfrutar de la oportunidad de decidir, aprendieron un oficio y se dedicaron a él. Yo sí tuve oportunidad de elegir: pude ir a una fábrica o pude convertirme en ciclista. Y mi padre, que era quien me había sacado adelante, no lograba comprender que uno se pudiera ganar la vida con la bicicleta de la misma manera que se podía hacer en una fábrica. Pero yo sentía que sí [podía ganármela]. Le dije: “Soy yo quien tiene que elegir, no tú”. Pero en el mismo momento en el que se toma esa decisión, ya no puedes desdecirte».

Hinault no estaba escapando de nada, dice ahora. No trataba de salir de la pobreza; no intentaba ser diferente. La disputa con su padre surgió porque sentía que no podía hacer otra cosa que no fuera insistir en aquel camino que había dicho que seguiría, porque, tal y como él lo veía, la inversión que había hecho la había costeado él y solo él. «Tenía todo lo que necesitaba. Tenía suficiente para comer y tenía ropa para vestir. Suficiente. En cuanto al resto: si querían competir que se comprasen su equipo y se lo pagaran ellos mismos. Eso es lo que te hace querer ganar. Es tu equipamiento. Eres tú quien lo ha pagado. Si quieres algo, tienes que conseguirlo tú mismo. Y, entonces, será tuyo».

Hinault no quiso ser ciclista de competición porque lo inspirara alguna estrella del deporte, porque lo empujaran o porque soñara con ello. «Bernard Hinault no se consideraba ciclista, sino más bien mecánico; por el simple motivo de que le habían grabado desde siempre que tenía que ganarse la vida», escribió Benoît Heimerman en L’Équipe. Pero Hinault no tuvo por qué verse como un ciclista, porque desde sus primeras aventuras corriendo tras las gallinas había considerado que la vida era un desafío: pescar en la bahía era una manera de luchar contra el mar; el trayecto hacia el colegio era una competición contra los camiones; en cuanto al trabajo en aquel taller, se saltó la ley que dictaba que debía tener dieciséis años. Era Bernard contra cualquier cosa que el mundo le pusiera por delante en un momento determinado.

Hoy en día expone que puede obtener esa misma satisfacción al ver a su hijo vendiendo una buena bicicleta a alguien, en su tienda. «Venderle a alguien justo lo que necesita, con el montaje correcto. Eso es todo un placer. Ese es tu trabajo. Todo lo que se hace es un desafío permanente, tanto al competir en un deporte como en la vida normal. Hay que anticiparse a lo que pueda ocurrir, en todo momento, pero hay que considerarlo un juego. Y eso es algo que está en tu manera de ser. Está en ti mismo».

1Según se cuenta, el acuerdo se cerró en cuanto los directores del COB se dieron cuenta del potencial de éxito que Hinault atesoraba, cambiando los estatutos para poder mantenerlo en el club.

EL CHICO BRETÓN

Goude ma vezer skuizh ec’h aer c’hoazh pell.

Cuando estés agotado, todavía podrás

llegar un poco más lejos.

Proverbio bretón.

La carrera que acabó conociéndose como Le Championnat des Hinault se celebró en julio de 1972, en el pueblo de Hillion. René la recuerda muy bien: en cuanto cayó la bandera saltó del pelotón, haciéndose con todas las bonificaciones —premios por vuelta donados por el público— con las que pudo. Muy pronto se vio acompañado por Bernard, que ahora era júnior y podía competir con los que tenían más de 18 años. La ventaja ya era importante y la pareja acabó abriendo un hueco de tres minutos sobre el grupo perseguidor, en el que estaba Hubert, otro primo que terminaría cuarto; otros tres minutos más atrás estaba Michel, hermano de René, que acabaría imponiéndose en el esprint del pelotón quedando sexto.

«Todo el mundo apostaba a que Bernard me derrotaría», recuerda René. «Y pudo hacerlo, pero le sugerí que cruzásemos la meta juntos. Por mera cuestión sentimental —uno siempre se imagina haciendo algo así con algún familiar—, pero a los comisarios no les gustó nada y decidieron que al ir juntos no habíamos competido como debíamos». Aquel tenía que haber sido el homenaje perfecto al dominio de los primos —al dominio familiar— en aquella carrera, pero los commisaires decidieron que a ninguno de los dos se les haría entrega de los ramos de vencedor, así que no hubo ceremonia de podio. Incluso llegaron a intentar multar a René y Bernard. Lo irónico, como señala René, es que habían ido «a todo trapo» durante toda la carrera; «Bernard era incapaz de correr de otra manera».

No sorprende, pues, que René se ponga un poco emotivo cuando recuerda Le Championnat des Hinault y la batalla que siguió con los comisarios; pero Bernard también recordaba aquella carrera, y lo hacía con la suficiente viveza como para realizar una crónica de la misma durante una entrevista en televisión en 2013. Puede parecer sorprendente que un hombre con cinco victorias en el Tour de Francia pueda recordar los detalles de una pequeña carrera local celebrada cuarenta años antes, pero está claro que fue una tarde de lo más emotiva para aquel chico de diecisiete años; un par de horas de pura diversión frente a un público local, seguidas por un desenlace que solo pudo provocar un sentimiento: «no le caemos bien a nadie y nos da igual».

Conduzca rumbo noreste desde Yffiniac por la costa de camino a Hillion, que está apenas a cuatro kilómetros en la Baie de Saint-Brieuc, y regrese mentalmente cuarenta años atrás, a esas carreras que Bernard y René Hinault recuerdan; y cuando lo haga se dará cuenta de una cosa que le resultará sorprendente: todo sucedía en un área muy pequeña. Al igual que las casas de los Hinault se apelotonaban en aquella colina por encima de Yffiniac, lo mismo ocurría con las carreras: Plédran, Hillion, Planguenoual y todas las demás. Las salidas de las mismas estaban tan cerca las unas de las otras que René, Bernard y el resto de los Hinault podían acercarse fácilmente a ellas sobre sus bicicletas, junto con sus compañeros de club y sus amigos. Toda la familia podía ir allí y ver la carrera sin necesidad de perder mucho tiempo.

La breve carrera como aficionado de Bernard Hinault tuvo lugar justo a la mitad de la edad de oro del ciclismo local aficionado francés, que se extendió entre los 50 y finales de los 80. Y el epicentro se encontraba en la Bretaña de Hinault. La temible reputación de los bretones seguía viva una docena de años más tarde, cuando yo mismo competí un poco más al este, en Normandía; pero la provincia occidental ya se había convertido en una de las plazas fuertes del ciclismo competitivo francés a mediados del siglo XIX, y el deporte despegó completamente después de que se celebrara la París-Brest-París en 1891.

Bretaña había alumbrado un buen puñado de vencedores del Tour de Francia, entre los que estaban Lucien Petit-Breton, Jean Robic y Louison Bobet, el primer ciclista que consiguió tres Tours seguidos, entre 1953 y 1955. Bobet era una bestia; una bella bestia de pelo perfectamente engominado, hijo de un panadero de Saint-Méen-Le-Grand, en el corazón de Bretaña. Gracias a su versatilidad y su capacidad para dominar la escena mundial —justo cuando la estrella de Fausto Coppi comenzó a declinar— Bobet fue una figura clave durante la edad de oro del ciclismo bretón, cuando el Tour de l’Ouest atraía a multitudes, que llegaban a varias filas de espectadores en algunas cunetas, y los bretones lideraban tanto el Équipe de l’Ouest como el Équipe de France, como sucedió en el Tour de 1953.

La cantidad y calidad del ciclismo bretón de los 60 y comienzos de los 70 sigue siendo sorprendente. En 1960 se celebraron en esa región 1504 carreras, más de una en cada una de las diferentes localidades, contando con un circuito de critériums lo suficientemente grande como para que los ciclistas pudieran ganarse la vida sin tener que salir de esa área, y lo suficientemente amplio como para que se forjaran intensas rivalidades locales. Había un circuito de carreras en pista completo, con velódromos al aire libre incluso en las comunidades más pequeñas. Lugares con apenas un par de miles de habitantes como Plouay, Callac y Chateaulin pasaron a ser conocidas por toda Francia gracias a sus carreras.

El periodista británico Jock Wadley realizó una evocadora descripción de las courses des pardons, las cuales describía como «fiestas religiosas que se observan con el mayor de los fervores… Después de los ritos hay ferias, exhibiciones de danza y todo tipo de adorno carnavalesco. En la antigüedad, el plato fuerte solían ser los combates, pero en la actualidad la atracción secular principal son las carreras ciclistas». Esa tradición todavía pervive durante la semana de carreras conocida como la Mi-Août Bretonne. Las carreras ciclistas se combinaban con competiciones a pie, partidas de bolos y, a menudo, toda una feria. Algunos pueblos llegaban tan lejos como para construir trazados específicos para las carreras. Junto con Flandes y el País Vasco, Bretaña sigue manteniendo una de las identidades regionales más poderosas en el ciclismo, y no resulta sorprendente que, al igual que en Flandes, Bretaña tenga todavía un equipo profesional con el nombre de la región.

La imagen típica que se tiene de Bretaña presenta muchas similitudes con la Gran Bretaña céltica: una lengua amenazada y una conexión visceral con el ciclismo, casi idéntica a la que tiene Gales con el rugby o Escocia con el fútbol. Al igual que los escoceses, los bretones son «orgullosos», y al igual que ocurre con todas las naciones «fronterizas» celtas tienen un sentimiento identitario tremendamente enraizado; la bandera gwenn ha du (blanca y negra) se puede ver por todos lados, solo que con un pequeño matiz: su asociación con el separatismo no resulta ya tan fuerte, sino que es, más bien, un homenaje al sentido identitario de la región. Muchos bretones suelen utilizar el término «la tête dure» para describirse a sí mismos.

Este rasgo de los bretones se ve, a menudo, ligado a su ciclismo. En la introducción que Hinault escribe —seguramente tan solo firma— para l’Adventure du Cyclisme Breton, describe al ciclista bretón como alguien que sufre al dejar atrás su terruño, lo que era un fenómeno bastante extendido: «ese bretón taciturno que solo podía florecer en su propia tierra, allá donde tenía su marca genética, sus amigos, sus costumbres, su público, y donde podía seguir sus propios pasos». Pero también señala a otro tipo de bretón: el intrépido explorador, «el conquistador de un nuevo mundo». Un ejemplo ajeno al mundo del ciclismo sería el legendario regatista Eric Tabarly, doble vencedor de la carrera Observer Single-handed Trans-Atlantic Race y responsable, en gran medida, de la actual fama de la que goza este deporte en Francia.

Cyrille Guimard, que dirigiría a Hinault como profesional, se deleita en esa identidad compartida. «Los bretones nos comprendemos entre nosotros», escribió. «Hinault era el granito y los setos del bocage1». Los ciclistas bretones son hombres con un intenso vínculo con su hogar. Luchan de manera tenaz y obstinada por lo que quieren, son de verbo directo —Hinault recuerda las palabras que Robic le dijo a su esposa cuando marchó de casa para vencer en el Tour, «ahora eres pobre, pero dentro de tres semanas serás rica»— y se comportan con ferviente gallardía cuando hacen uso de su talento fuera de su región.

Al haberme sumergido en el mundo del ciclismo local francés como hice durante un par de años en las postrimerías del boom de la posguerra, puedo sugerir el motivo por el que los adolescentes se adentraban en este entorno. Como deja claro Le Championnat des Hinault, el ciclismo era, a menudo, un asunto familiar, en el que un hermano seguía a otro hermano, los hijos y los sobrinos seguían a los padres y tíos. El clan de los Hinault estaba lejos de ser único. Jean-Luc, mi compañero de carreras, tenía ciertas similitudes con los Hinault: hablaba sin rodeos, se comportaba de manera exuberante tanto en la vida como en las carreras y provenía de una gran familia que compartía una pequeña cabaña, por lo que no le gustaba estar encerrado. Su hermano mayor también competía, tal y como lo había hecho a su vez su padre. En un mundo en el que tantos competían y en el que cada pueblo tenía a su vieja gloria que había corrido el Tour o había competido contra alguien del pueblo de al lado que lo había hecho, tomar parte en una carrera carecía de todo componente intimidatorio, al igual que el paso a profesional no se veía como un cambio drástico. Era algo que formaba parte del tejido de la vida rural.

La atracción que suscitaban las carreras ciclistas en un chico de campo resultaba obvia. Los sacaba de esa monotonía que suponía el trabajo en la granja, introduciéndolos en un entorno rebosante de adrenalina, dinero contante y sonante, y el reconocimiento de la familia y los amigos. Comparado con alimentar al ganado o reparar los aparejos agrícolas, era puro glamur. Hasta la carrera más insignificante podía provocar que alguien sacara su silla al paso del pelotón. En un entorno tan monótono apetecía pararse a mirar ese pelotón de hasta doscientos ciclistas que ocupaba el ancho de la carretera. Cualquier carrera —Prix du Comité des Fêtes de un domingo al mediodía o una seminocturna del sábado por la tarde— volvía al pueblo o pequeña ciudad patas arriba, llenándose de ciclistas que se cambiaban en sus coches por todas las aceras de la población, orinando en masa en los setos y puertas. El ciclismo te unía con tus compañeros, te hacía parte de un grupo particular: un coureur cycliste. En las tiendas locales otras familias ciclistas siempre te daban algún artículo de ferretería o vegetales. El club se reunía una tarde de mediados de semana para realizar un entrainement collectif, en el que el coche del club los seguía a la cola del pelotón; en aquellos entrenamientos, se pedaleaba de manera imperial por las carreteras rurales y se bramaba al pasar por las tranquilas poblaciones.

Los trayectos de las carreras eran pequeños puntitos en los mapas de la guía Michelin. El formato se repetía siempre: un camión con su remolque hacía de tribuna, se improvisaba el sistema de sonido con un enorme amplificador, en la parte trasera del Bar-Tabac o la plaza principal se entregaban unos dorsales con miles de carreras a cuestas, los negocios locales donaban las primas, se repartía un programa en el que no aparecían los nombres de los ciclistas porque todos se inscribían el mismo día, pero que dejaba bien patente quiénes habían sido los patrocinadores que habían puesto el dinero. La carrera se desarrollaba en un pequeño circuito. Podía ser accidentada o peligrosa, incluso ambas cosas a la vez, porque tampoco había tantas carreteras disponibles en mitad de la campiña; siempre incluían una llegada abierta, que podía estar en la zona de feria o en la mairie local para atraer el mayor público posible, compuesto de gente del pueblo con aspecto de no haberse alejado jamás de su casa más allá de la villa más cercana. Nadie llevaba chichoneras, excepto en alguna rara ocasión; cuando considerábamos que las primeras vueltas podían ser peligrosas nos las poníamos, para después arrojárselas a algún ayudante a mitad de carrera. Por contra, cuando en el calendario veíamos las palabras casque obligatoire junto a alguna carrera, significaba que ese circuito era más delicado de lo normal.

Bernard y René no tardaron en moverse como pez en el agua en este pequeño mundo. En su primer año acudían a todo lugar en el que se celebrara una carrera sénior con una prueba cadete antes como apertura; Bernard competía con los cadetes, René corría en la prueba para los de segunda categoría. Llegada la segunda temporada de competición que disputó Bernard, cuando ya era júnior de primer año, podía correr con los séniores, lo que simplificaba todo el asunto. «Le recomendaba que no dijera siempre que iba a ganar», recuerda René «y él me respondía que yo mismo había dicho que iba a ganar aquella carrera en la que me vio vencer, en Plédran. Pero no era lo mismo. Me decía “si digo que voy a ganar, entonces no puedo permitirme el lujo de perder”. En todo caso, daba un poco igual, porque muy pronto todo el mundo pasó a considerarlo el favorito para ganar, dijera él lo que dijera».

No resulta complicado de olvidar, desde que comenzó el declive del calendario francés amateur, que hubo un tiempo en que era posible competir tres o cuatro veces a la semana. Había tantas carreras que ganar que los ciclistas de mayor talento aprendían a lograr la victoria con toda una batería de armas diferentes; Guimard, por ejemplo, consiguió cuarenta victorias en un solo año como aficionado. Pero también había un reverso en la moneda. Con tantas oportunidades de ganar el ansia de victorias de un ciclista competitivo podía llegar a empacharse mucho antes de llegar a profesionales. Hubo prolíficos campeones franceses aficionados que, una vez que pasaron a profesionales, no fueron capaces de lograr el éxito desde el principio y decidieron regresar a la categoría amateur, donde sí que podían saborear la satisfacción por la victoria cada semana. Este fue un fenómeno particularmente extendido en Bretaña y Normandía.

El joven Hinault precisaba de un elemento clave para poder salir adelante en este mundo: con apenas dieciséis años y medio no tenía los conocimientos necesarios para enfrentarse a otros adolescentes con una experiencia muchísimo mayor, por lo que tuvo que aprender a toda velocidad. Por descontado, René era la fuente de consulta más obvia, pero contó con otro elemento clave a su disposición: Robert Le Roux. No resulta nada complicado sentir el imperecedero respeto que Bernard Hinault profesa por la persona que dirigía el Club Olympique Briochine: «Todo el mundo lo llamaba Pépé Le Roux —abuelo—, pero no así Bernard», recordaba René Hinault. «Para él era Monsieur Le Roux». Incluso hoy en día Hinault sigue refiriéndose a su viejo mentor como M. Le Roux.

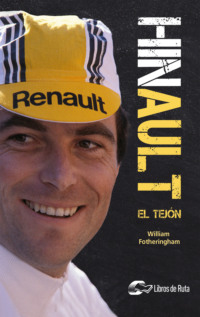

Según se cuenta, el que sería futuro soigneur de Bernard, Joel Marteil, le dijo al preparador que tenía que fijarse en aquel joven. «Celui la, c’est un futur super»; «pppphhhh», chifló M. Le Roux, «cada año me dicen lo mismo de veinte chicos». Hinault aparece en la cubierta de Coureur Cycliste, Ce Que Tu Dois Savoir, el libro en el que Monsieur Le Roux expone sus métodos y su filosofía. También aparece en la contracubierta, junto al autor; Hinault se apoya, agotado, contra la valla de un velódromo mientras Le Roux se arrodilla a su lado con un cronómetro colgando de su cuello, sosteniendo la mano de Hinault mientras le toma el pulso tras un duro esfuerzo mientras entrena.

En las guardas del libro aparece la fotografía de otro pupilo, un esbelto y caprichoso joven inglés que, a la fecha de publicación del libro, 1975, era la mayor estrella que Le Roux había ayudado a moldear. Cuando Hinault se unió a Le Roux apenas habían pasado doce años desde que le regretté Tom Simpson realizara su brillante paso por Saint-Brieuc y el COB; antes de su prematura muerte, en 1967, había logrado un Mundial en ruta, varias clásicas y había portado el maillot amarillo en el Tour de Francia. Cuando Hinault y Le Roux se conocieron el recuerdo de Major Tom seguía fresco en la memoria local, y el entrenador era conocido como el hombre que ayudó a aquel futuro campeón del mundo durante su etapa de formación.

Hinault no es un hombre que vierta sus alabanzas a la ligera, pero sí se explaya cuando se trata de Le Roux, insistiendo en que fue la única influencia real de sus primeros días que mantuvo a lo largo de su carrera, y todavía guarda su copia de aquel libro. Le Roux supervisó la brillante carrera de Hinault como aficionado —dos años como júnior, uno como sénior— y su influencia fue más allá. «Siguió guiándome hasta que tuve dieciocho años, puede que hasta un poco después, y cuando me convertí en profesional pude darme cuenta de que me había enseñado muchísimas cosas, pero que, de alguna forma, yo las había olvidado. [De joven] contaba con la potencia física suficiente como para ganar incluso cuando cometía los errores más estúpidos, pero cuando llegué a lo más alto, si seguía cometiendo aquellos errores, ya no ganaba. Y entonces me preguntaba “¿qué te ha enseñado Monsieur Le Roux? A pensar. A correr con la cabeza, no valiéndote solo de la fuerza bruta”. Y gracias a eso conseguía, de nuevo, encontrar el camino correcto».

La reseña del libro es de lo más efusiva: «Educador nato —en toda la amplitud de ese término— [Le Roux] ha forjado un ideal al que continúa aspirando y que todavía transmite a sus pupilos, inculcándoles, gracias a su autoridad paternal, una enorme fuerza de voluntad ante el sufrimiento, la fe en el esfuerzo, la rectitud moral y el amor por la justicia. Ese es el milagro de Le Roux: valerse del deporte para forjar hombres y dotarlos de las armas con las que responder a las vicisitudes y los golpes que da la vida». Esa «autoridad paternal» resultaba clave: Le Roux era tan resuelto como lo era el que fuera su pupilo más famoso. Era un hombre de enorme firmeza, con cierto toque de dictador, pudiendo ser tremendamente dominante sobre aquellos a su cargo. En ese sentido, al menos, la conexión fue excelente.

El Olympic Brionchine de Le Roux era un paraguas que albergaba toda una serie de deportes, entre los que estaban el baloncesto, el atletismo, el boxeo y el judo. Le Roux dirigía la sección de ciclismo, que tenía su sede en el velódromo de Beaufeuillage, en la parte noreste de Saint-Brieuc —precisamente en la cima de la colina que bajaba a Yffiniac—, y cuando se conocieron, en primavera de 1971, Hinault era un atleta con poco más que su determinación y su condición física como aval.

Le Roux ya tenía sesenta años; había sido campeón de Francia en gimnasia deportiva y era profesor de Educación Física. «Era una persona excepcional para tratar con la juventud», cuenta Hinault. «Jamás tuvo hijos, porque nunca llegó a casarse. Pero nosotros llenábamos ese hueco, en cierto modo. Cuidaba de los futbolistas, los ciclistas, los atletas, organizaba concentraciones veraniegas en la montaña… Estaba totalmente entregado a la causa de introducir a los jóvenes en el deporte. Puede que jamás encontrara a una mujer que lo llenara, por eso siempre dirigió su cariño hacia los jóvenes deportistas y, según creo, también se dejó gran parte de su dinero en ayudarlos. Gastaba [en nosotros] su propio dinero».

«[M. Le Roux] era esa persona que siempre querrías en todo club ciclista», añade Hinault. «Quería que sus ciclistas fueran multidisciplinares, que probaran con el ciclocrós, en la pista, en la ruta. Y siempre decía una cosa que yo mismo sigo diciendo a todos los jóvenes ciclistas: nunca han de cerrarse a un único deporte». Cuarenta años más tarde, el revolucionario libro The Sports Gene de David Epstein desarrollaba, de manera más exhaustiva, esa misma teoría. Prosigue Hinault: «Es necesario practicar deportes diferentes para encontrar aquel con el que uno disfruta más, experimentar ambientes diferentes, porque cada deporte cuenta con una atmósfera propia, requiere cosas diferentes, tiene campeones diferentes. No siempre se reduce a la aptitud física, sino que la habilidad o la visión que se tiene en determinado deporte también cuenta».

Le Roux era creyente, asistía a misa todas las semanas y hay cierto elemento de fuerza cristiana en la imprecación que hace a los padres de los ciclistas en ciernes con la que arranca el libro: «Usted debe aspirar, por encima de todo, a convertir a sus hijos en hombres. Por eso, ¡ha de convertirlos en deportistas! ¡Rápido!». La introducción termina con este mensaje: «Como asesor adjunto al juez del Tribunal de Menores de Saint-Brieuc he escuchado en innumerables ocasiones al juez o al agente de la condicional decir a los padres: “Si se hubiera dedicado al deporte no habría acabado aquí”». El tono del libro no solo es moral; Le Roux cierra el volumen con un manifiesto por un cambio en el ciclismo francés que beneficie a los atletas jóvenes. Pero lo que atraía a Hinault de su entrenador no era su idea de misión, ni tampoco la idea de estar haciendo nada trascendente. El joven necesitaba de alguien que lo guiara, alguien con una determinación similar a la suya; necesitaba canalizar aquella naturaleza indómita que tenía. Y para ello necesitaba de alguien con un sentido de la individualidad igual de poderoso, pese a que hubiera ocasiones en las que Le Roux tuviera que advertirle a René que llamara a su primo al orden. M. Le Roux era «assez directif, muy mandón», dice René. «Era una persona a la que le gustaba que las cosas se hicieran como él decía, que quería imponer su voluntad».

El libro es, sobre todo, práctico, se organiza siguiendo pequeñas perlas de sabiduría desarrolladas con filosofía práctica. Le Roux tiene ciertos principios, siendo el más importante: «en el día a día hay que estar con la cabeza puesta siempre en la carrera del próximo domingo, y ser consciente de los sacrificios que hay que hacer para llegar a la línea de salida en la mejor condición física posible. Y eso no es sencillo. Todo lo necesario para conseguirlo precisa de una voluntad de hierro… cada día». Hay también pequeños ejemplos de programas de entrenamiento para ciclistas de todas las edades, breves guías nutricionales y reglas que tienen cierta resonancia a las de los boy scouts: un capítulo titulado sommeil, sueño, dicta que la temperatura en el dormitorio debe estar alrededor de los dieciocho grados y que no hay que dormir con la misma ropa interior que se ha vestido a lo largo del día. Hay partes del libro que tienen cierto tufo a la vieja sabiduría popular —no ducharse justo después de haber comido, el mito de que poner los pies a remojo ayuda a evitar los constipados— mientras que otras son, hoy en día, conocimientos básicos de entrenamiento, como, por ejemplo, cuidar con esmero la higiene dental. Otros párrafos tienen un tono místico y casi ritual: los tubulares hay que comprarlos con ocho meses de antelación, cubrirlos de talco y guardarlos envueltos en papel, libres de la luz directa del sol o la luna. La cadena debe estar empapada de grasa; ninguna parte del sillín o de la tija ha de ser de aluminio.