Kitabı oku: «Eigensinn und Bindung», sayfa 9

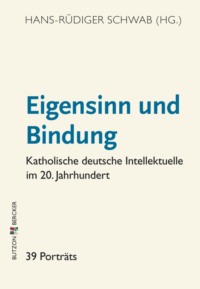

Daniel Hoffmann G., José Sánchez de Murillo, Jan Dirk Busemann, Michael Schneider, Eckhard NordhofenMichael AlbusHolger ZaborowskiGerhard SauderCornelius ZehetnerThomas BroseKarl GabrielJohn KlapperWerner SchüßlerLorenz JägerBerthold WaldAleksandra Chylewska-TölleHeinrich OberreuterHans-Rüdiger SchwabWinfried BeckerAngelika SanderHildegard K. ViereggRainer BendelHans Dieter ZimmermannJürgen MannemannHanna-Barbara Gerl-FalkowitzThomas PittrofJean-Yves ParaisoUlrich BröcklingWalter SchmitzGottfried ErbJustinus Maria CalleenWolfgang Ferdinand MüllerMaria LöblichJoseph Kiermeier-DebreMark Edward RuffJoachim HakeElisabeth MünzebrockHermann, Weber ve dahası

Bir şeyler ters gitti, lütfen daha sonra tekrar deneyin

₺1.212,17

Türler ve etiketler

Yaş sınırı:

0+Hacim:

1161 s. 3 illüstrasyonISBN:

9783766641168Editör:

Yayıncı:

Telif hakkı:

Bookwire