Kitabı oku: «Franz Kafka», sayfa 3

Rationale Gründe für Kafkas Zögern gibt es mehrere, doch die entscheidenden sind wohl irrational: die Angst vor ihn überforderten Neuerungen und das Minderwertigkeitsgefühl, sexuell unzureichend für die Anforderungen einer Ehe zu sein. Existenzängste, Abneigung vor der bürgerlichen Familienidylle und Bequemlichkeiten des Junggesellenlebens, seine Tuberkulose halten ihn davor zurück, den letzten entscheidenden Schritt zu gehen. „Es ist kennzeichnend, dass Kafka immer wieder von Gespenstern, von der Angst spricht, die sich damals zuerst gezeigt hätten, und von der unschuldigen Unschuld der vorhergehenden Zeit, von einem Niemandsland, einem Schweben dem Nichts.“ Er vermag die Zukunft nicht vorherzusagen, empfindet aber eine „Unverträglichkeit des Augenblicks und des gegenwärtigen Zustandes.“ Schon bei der ersten Entlobung prophezeit Kafka, Felice werde einen reichen Geschäftsmann, vermutlich Bankdirektor heiraten und dann glücklicher sein als mit ihm, den Verworfenen. 1919 heiratet sie tatsächlich den Teilhaber einer Berliner Bank. Eine weitere, sich selbsterfüllende, Prophezeiung.

Kafka hat Probleme, sich zu entscheiden und verpflichtend zu binden; er empfindet Nähe und Familienhausstand als unerträgliche Belastung und glaubt, zwischen Ehe und Künstlertum wie Kierkegaard wählen zu müssen - entweder bürgerliches Leben oder Literatur. Seine schwere Lungenerkrankung liefert einen Vorwand, nicht heiraten zu müssen und auch aus dem ungeliebten Beruf zu fliehen. Daraus leitet Kafka den Anspruch ab, es unbedingt schaffen zu müssen und scheitert aus seiner Sicht.

Julie Wohryzek

Die 1891, gleichfalls in Prag geborene Tschechin Julie verliert ihren ersten Verlobten im Ersten Weltkrieg; sie ist freizügig und emanzipiert und nicht familiär eingebunden wie Felice. Ihre Beziehung scheitert jedoch am hartnäckigen Widerstand Hermann Kafkas, vermutlich aufgrund ihrer liberalen. Lebensweise.

Eine Korrespondenz ist nicht erhalten, nur eine Skizze von ihrem Portrait aus der Hand Kafkas. Er beschreibt seine Braut dem besten Freund, Max Brod, gegenüber auch als humorvoll, kindlich, mit einem Hang zu Schelmereien und operettenhaft inszenierten Lustspielen. Laut Stach tut ihre Heiterkeit seinem ernsten Wesen gut, ihre Frivolität mag den Schüchternen und Schambesetzen anziehen und die Lebensgier in ihm wecken.

Kafka lernt die Achtundzwanzigjährige Januar 1919 während eines Kuraufenthaltes in Schlesien kennen. Julies erster Verlobter, ein überzeugter Zionist ist an der Front gestorben; Kafka wird aufgrund seiner fortgeschrittenen Tuberkulose nicht eingezogen. Die rasche Verlobung erfolgt wohl mehr als Trotz gegenüber dem Vater denn als ernst gemeinter Heiratsplan. Die zweite Theorie verweist auf Kafkas ausgeprägte Angst vor einer ausgeprägten weiblichen Libido.

Neben seiner eigenen persönlichen Unfähigkeit führt Stach auch jene Probleme der beiden Familien an, die durch eine Ehe mit dem mittellosen „Paria-Mädchen“ zusammengeführt würden. Die Vorstellung, mit ihren Angehörigen an einem Tisch sitzen zu müssen, löst Befremdung bei ihm aus. Es klingt, als würde Kafka in seiner Erzählung „Er“ (1920) sein Alter Ego durch die dritte Person Singular ersetzen: „Er lebt nicht wegen seines persönlichen Lebens, er denkt nicht wegen seines persönlichen Denkens. Ihm ist, als lebe und denke er unter der Nötigung einer Familie … für die er aber nach irgendeinem ihm unbekannten Gesetz eine formelle Not-wendigkeit bedeutet. Wegen dieser unbekannten Gesetze kann er nicht entlassen werden.“ 33

Tagebuch-Einträge zu ihrer gemeinsamen Zeit sind spärlich. „

Auf Dauer passen seine Zwänge und ihre Unbekümmertheit nicht zueinander. Offiziell löst Kafka die Beziehung, die er mit einem „dunklen Weg“ umschreibt, weil er mit Milena in engeren Kontakt getreten ist. Anders als Felice nimmt Julie die Trennung ohne sichtliche Kränkung auf. Wie viele Frauen sozial niederer Herkunft erträgt sie still ihre Leiden. Im zweiten Weltkrieg teilt sie das Schicksal mit allen anderen jüdischen Frauen, mit denen Kafka ein Verhältnis hat; sie wird deportiert und August 1944 Opfer der faschistoiden „Endlösung“ in Ausschwitz.

Milena Jesenská

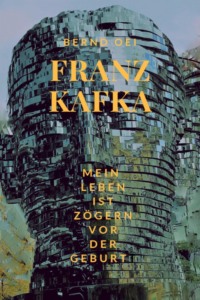

Milena Jesenská ist gleichfalls Pragerin und gilt zu Lebzeiten als Frau der Bohème; sie unterhält Affären während ihrer Ehe, verdient eigenes Geld und studiert zudem als eine der wenigen Frauen ihrer Zeit Medizin. Noch minderjährig hat sie eine skandalöse Beziehung zu dem verheirateten Literaten Ernst Pollak und wird aufgrund von „krankhaftem Fehlen moralischer Begriffe“ von ihrem Vater in die Psychiatrie eingeliefert. Mit ihr könnte Kafka noch einmal seinen Vater provoziert haben wollen, andererseits findet er bei ihr tiefes literarisches Interesse. Ihrer Energie, Leidenschaft und Vitalität zeigt sich der zerbrechliche Versicherungsangestellte nicht gewachsen: „Mein Leben ist das Zögern vor der Geburt“, schreibt ihr Kafka am 24. 1. 1922. Längst hat er sich von Milena getrennt.

Sie lernen sich im April 1920 in Meran kennen, einem der vielen Kuraufenthalte für den unheilbar an Tuberkulose erkranktem Kafka. Wie sich herausstellt, ist die dreizehn Jahre jüngere Frau verheiratet mit dem Pollak, den Kafka flüchtig kennt. Auch steht die Journalistin schon länger in Kontakt zu Max Brod und Franz Werfel; sie ist zum Zeitpunkt ihrer Liebschaft durch ihre Artikel als Autorin bekannter als Kafka.

Das hasserfüllte Verhältnis zum Vater könnte die beiden verbunden haben. Kafka gibt ihr als seiner Vertrauten seine Tagebuchnotizen, so dass Brod bei der posthumen Veröffentlichung des Gesamtwerkes eine nicht zu schließende Lücke vor-findet. Außerdem schenkt er 1920 Milena auch seinen berühmtesten „Advokaten“ – „Brief an den Vater“. Vielleicht haben sich ihre Gegensätze, offene Rebellion und stilles Leiden, angezogen.

1923 unternimmt Milena einen missglückten Selbstmordver-such. Doch wie alle anderen Frauen in seinem Leben überlebt sie Kafka noch lange. Es ist posthume Tragik, dass ihr eigenes Wirken heute im Schatten ihrer Beziehung zu dem Schriftsteller steht, mit dem sie eher Freundschaft und Bewunderung als Leidenschaft verbindet.

Am 6. Juni 1924 verfasst sie einen Nachruf auf Kafka, den viele auch heute noch für den gelungensten Nekrolog bezeichnen, weil sie den Autor nicht mystifiziert. Zu den jüngsten Biografien ihn zähl Reiner Stachs „Kafkas erotischer Mythos“, der die Relation von Schreiben und Frauen würdigt unter Einbezug des reichhaltigen Briefverkehrs der beiden.

Dora Dymant

Kafka wird älter, die Frauen an seiner Seite jünger. Dora Dymant, verschiedentlich auch wie der Edelstein geschrieben, entstammt einer orthodoxen ostjüdischen Familie und wird Schauspielerin. 1898 nahe Lodz geboren, lernt der bereits schwer von einer Krankheit gezeichnete Kafka im Juli 1923 im Ostseebad Müritz kennen, wo sie als Betreuerin der Ferienko-lonie des Berliner Jüdischen Volksheims arbeitet.

Kafkas Vater versucht erneut die unstandesgemäße Beziehung zu einer Proletarierin zu unterbinden. Der todgeweihte Kafka wagt den Absprung, von dem er ein Leben lang geträumt hat. Er verlässt Prag, um seine Ersparnisse mit ihr aufzubrauchen. Von Ende September 1923 bis März 1924 wohnt Dora er mit ihm unter finanziell extrem schwierigen Bedingungen in drei immer dürftiger werdenden Zimmern in wilder Ehe zusammen. Sie ist damit die einzige Frau, mit der Kafka zusammen gelebt hat. Eine erotische Beziehung ist es wiederum nicht. Durch ihre Pflege entstehen noch einige Erzählungen und wahrscheinlich verbrannte Manuskripte, Versuche, „Das Schloss“ zu beenden.

Im April 1924 begleitet sie Kafka, der inzwischen nicht nur an TBC, sondern zudem unter Kehlkopftuberkulose leidet, zu-nächst nach Prag, dann nach Wien. Auch während seiner letzten Wochen in einem Sanatorium in Kierling betreut sie ihn.

Der Umzug in das böhmische Sanatorium beinhaltet eine Kapitulation und bezeichnet Max Brod als den anstrengendsten Tag seines Lebens. Über die Agonie Kafkas berichten nur Zeugen-aussagen der Freunde Kafkas Klopstock und Brod. Seine Entkörperlichung, das Dahinschwinden und Sichauflösen indes ist belegt. Er kann kein Fleisch mehr kauen, die Schrift wird erst unleserlich, die Stimme versagt. Der Entkräftete kann weder sprechen noch schreiben. Dora hingegen ist robust, vital, jung und physisch äußerst präsent. Ihr Anblick tröstet und schmerzt.

Als es zu Ende geht, im Sanatorium Kierling, liest sie ihn vor, eigenes, aber auch fremde Literatur. Geräusche sind immer noch der prägendste Sinneseindruck für den Schriftsteller. Hat er früher unter dem Lärm gelitten, der rohen Stimme des Vaters, dem Verkehrslärm einer Großstadt oder dem Gebell der Hunde unter offenem Fenster (und es muss offen sein, um schreiben zu können), so leidet er nun darunter, selbst stimmlich zu versagen. Kaum noch ein menschlicher Ton dringt über seine Lippen. Zu allem tritt die Furcht, sinnlos gelebt, versagt zu haben. Die Anerkennung fehlt, gerade jetzt, wie wichtig wäre ihm ein wenig Resonanz auf das Geleistete, das er selbst so stark in Zweifel zieht wie kein anderer. Kafkas letzte Geschichten „Der Hungerkünstler“, „Josefine, die Sängerin“ und „Der Bau“ sind das Geleistete die letzten Erzählungen und enthalten auch eine Rückschau auf. Paradigmatisch erscheint, dass es über einen eingebildeten unsichtbaren Feind (Geräusche) und von einem Verbarrikadieren handelt. Das Geräusch wird zum Gegner, dem eigenen Atemholen. „Es ist das eigene Lebensgeräusch ... welche die perfekte Stille seiner Schöpfung nicht stört.“34

Rückblende. „Der Kübelreiter“ (1917) bleibt dem extrem kalten Kriegswinter geschuldet. In einem Tagebucheintrag kommentiert Kafka die Schwebezustände als Kampf zwischen Hoffen und Bangen, ausgelöst vom Gefühl der Nutzlosigkeit gegen-über der Welt. Die Erzählung handelt von einem zaghaften Bemühen um Kohle, das am Ende scheitert am Egoismus der Kohlehändlerin. „Alle Vorzüge eines guten Reittieres hat mein Kübel; Widerstandskraft hat er nicht; zu leicht ist er; eine Frauen-schürze jagt ihm die Beine vom Boden.“35 Die Erzählung kann gedeutet werden als Parodie auf die weibliche Abweisung, in der sich die väterliche Schroffheit widerspiegelt, aber auch ungestilltes Verlangen nach menschlicher, fraulicher Wärme.

1 I. 6. Das literarische Umfeld (Prager Kreis)

Max Brod

Seinen engsten Freund lernt Kafka Oktober 1902 während sei-nes Studiums der Rechte an der Deutschen Universität in Prag kennen. Laut Brod ergreift der junge Kafka bei der Diskussion die Partei Nietzsches, während Brod Schopenhauer verteidigt. Dabei soll dem humorvollen Kafka die Misanthropie Schopen-hauers verdrießt haben. Der um neun Monate jüngere Brod reüssiert bereits 1906 durch Veröffentlichungen eigener Romane, Essays und Dramen. Er gilt als Wunderknabe und bleibt zu Lebzeiten Kafkas bekannter als dieser. Mehrere Tagebucheintragungen belegen, dass Kafka sich schämt, seinem Freund gegenüber einzugestehen, dass er schreibt und sich überwinden muss, diesem seine Texte auch zu zeigen. Aus ihrer Freundschaft heraus entwickeln sich Lese-abende und bis zuletzt schätzt Kafka Brods Meinung. In seinem Testament verfügt er, einen Großteil seines für unfertig befundenen Werks zu verbrennen, dennoch vertraut er sie dem einzigen Freund an, der bedingungslos an sein Talent glaubt. Max Brod, den man als Haupt des Prager Kreises bezeichnet, weil er zahlreiche Künstler Prags fördert, ist heute hauptsächlich als Publizist und als Chronist Kafkas bekannt.

Die Gespräche in Prager Kaffeehäusern sind in den Tagebüchern Kafkas verbürgte Inspirationsquelle seines Schaffens. Meist ist Brod der einzige, der eine Geschichte von ihm laut vorlesen darf. Als Vizepräsident des jüdischen Nationalrates nach dem Ersten Weltkrieg besitzt Brod zudem maßgeblichen Anteil an der spät erfolgten politischen Auseinandersetzung Kafkas mit Judentum und Zionismus. Brod ist unzweifelhaft die Stütze in Kafkas unendlichen Selbstzweifeln. Er erkennt nicht als einziger das höhere Talent anderer, aber er allein fördert es uneigennützig. Es dürfte auch kein Zufall sein, dass Kafka über Brod Felice Bauer, die wichtigste Frau in seinem Leben kennen lernt.

Franz Werfel

1910 macht Kafka durch ihn auch die Bekanntschaft mit dem sieben Jahre jüngeren Franz Werfel und beginnt er mit dem Schreiben der Reisetagebücher. Seine ambivalente Beziehung zu dem zeitgenössisch erfolgreichsten Autor des Prager Kreises ist in den Tagebüchern gut dokumentiert. So räumt Kafka in einer Notiz vom 1913 ein, neidisch auf den Erfolgsverwöhnten zu sein. Als Werfel Alma Mahler kennenlernt, sieht Kafka, was es bedeuten kann, die richtige Frau an seiner Seite zu wissen. In ihrer Selbstsicherheit und rigorosen Art, nichts zu bereuen, als- Muse fördert sie zahlreicher Künstler mit unterschiedlichen Talenten. Psychisch erscheint der Lebe- und Genussmensch Werfel in allem der ästhetische Gegenentwurf zum Grübler Kafka.

Im Gegensatz zum aufgeschlossenen und selbstverliebten Weltmann liebt Kafka die Anonymität in den Arbeiterquartieren von Berlin, wohin-gegen ihn das zufällige Zusammentreffen mit dem Kollegen im Prager Altstadtviertel verstört. Werfel greift in seinem Künstlertum zahlreiche Stoffe aus der Musik oder anderen Kulturen (z. B. Armenien in „Die vierzig Tage des Musah Dagh“) auf, zudem beschäftigt er sich frühzeitig mit seinen jüdischen Wurzeln und erfindet sich künstlerisch stets neu. Kafka hingegen bleibt immer Kafka, sich und seinen Erzählungen treu, experimentiert nicht, holt sich Inspiration bei böhmischen Volksmärchen, kaum von der Antike.

Werfel liebt das Reisen, Kafka verlässt Prag nur kurz und der Krankheit geschuldet. Aber gerade Werfels Empathie und pointierte Aussagen geben dem Leser heute einen tiefen Ein-blick in Kafkas Seele. Werfel gelingt, woran Kafka zerbricht: die Ablösung von der Familie, namentlich dem tyrannischen Vater.

Mit dem Kontakt zu Werfel beginnt auch Kafkas Theater-leidenschaft für eine ostjüdische Schauspieltruppe, die bis 1912 in Prag gastiert. Er verliebt sich unglücklich in die verheiratete Hauptdarstellerin und will mit ihr über Nacht aus Prag fliehen. Vielleicht spiegelt sich diese verpasste Gelegenheit zum erotischen Abenteuer in all den verheirateten Frauengestalten seiner Literatur.

Ernst Weiß

Der um ein Jahr ältere Weiß aus Brünn trifft zum ersten Mal Kafka am Juli 1913. Weiß führt Kafka in Berlin ein, der Traum. von einem unabhängigen Leben als Berufsschriftsteller erhält ein Gesicht. Wie der Schauspieler Lewy zeigt er sich von Kaf-kas Steifheit und Distanz enttäuscht oder missversteht dessen Schüchternheit als Arroganz, interpretiert seine Scham als Gleichgültigkeit. Zahlreiche Bekanntschaften Kafkas zerbrechen an diesem Missverständnis.

Mit Weiß teilt er die Ablehnung Wiens (der Residenzstadt) und die Begeisterung für Berlin. Sie haben literarische Vorlieben, besuchen häufig gemeinsam das Theater Prags. Andererseits verhält sich Kafka reserviert gegenüber Ärzten („Ein Landarzt“ erweist dies paradigmatisch) und vertraut dem Naturheilverfahren, u. a. auch den auf Nacktheit und Abhärtung schwörenden Kneipianern, die der konservative Mediziner Weiß strikt ablehnt. Auch in der Kriegsfrage scheiden sich ihre Geister; Kafka lehnt ihn kategorisch ab, Weiß ersehnt ihn geradezu. Zwischenzeitlich überwerfen sich beide und verkehren auf der Anrede „Sie“. 1921 nehmen sie noch einmal Kontakt auf.

Karl Kraus

Der böhmische, 1874 geborene Schriftsteller Kraus gilt als ers-tes Vorbild des jungen Kafka, der mehrere Lesungen in Prag von ihm besucht. Von Freundschaft kann keine Rede sein, zu schüchtern und unbekannt ist Kafka zu Lebzeiten, zudem ge-hört er der Wiener Literaturszene der Sezession (u. a. Schnitzler) an kommt es nicht. In seiner Zeitschrift „Die Fackel“ erwähnt Kraus Kafka kein einziges Mal, obwohl er sein Werk zweifellos zur Kenntnis nimmt und ihn in einem Brief ausdrücklich als Dichter bezeichnet, was einer Auszeichnung gleichkommt. Kraus hat wie Brod zudem ein untrügliches Gespür für außer-gewöhnliche Begabungen. Kafkas einziger Versuch der Kontaktaufnahme bleibt ohne Erfolg, aufgrund der Feindschaft der beiden führenden Schriftsteller untereinander.

November 1917 hält Karl Kraus in Wien eine Gedenkrede für den befreundeten Lyriker Franz Janowitz, der an der italienischen Front gefallen ist und mit dem auch Kafka lose bekannt ist. Max Brod verlegt in Arkadia sechzehn Gedichte des noch völlig unbekannten Janowitz, der posthum zum Mitglied des Prager Kreises aufsteigt. Kraus und Brod halten sich beide für die Entdecker des Toten und geraten aneinander. Kafka verfasst auf Drängen Brods einen diplomatischen Brief an Hans Janowitz, den Bruder des Toten und Bekannten von Kraus und bittet diesen um Weiterleitung seines Briefes zu Händen von Karl Kraus. Nach Monaten erreicht Kafka die Antwort mit der Mitteilung, Kraus würde keinesfalls eine Erklärung Brods entgegennehmen und insofern auch keinen Brief von Kafka. Die Loyalität zu seinem Freund nötigt Kafka zur Distanz gegenüber.

Etwas näher steht er dann Egon Kisch, den er August 1913 kennenlernt und auf dessen Frage nach seinem Interesse er nach Überlieferung Stachs antwortet: „Ich habe kein literarisches Interesse, sondern bestehe aus Literatur.“

1 I. 7. Die Rolle des Judentums

Die väterliche Familie entstammt ostjüdischem und tschechi-schem, die Mutter westjüdischem deutschem Judentum. Geborgen fühlt sich Kafka weder von der einen chassidischen noch der anderen, askanasischen Linie. Vom Judentum entwurzelt, eignet er sich das Hebräische selbst mühsam an, wie Brief an Milena Mai 1920 bezeugt „… alles muss erworben werden, nicht nur die Gegenwart und Zukunft, auch noch die Vergangenheit.“36

Im Prag seiner Zeit herrschen verschiedene Formen des Antisemitismus vor, mitunter blicken die erfolgreichen Juden auf die orthodoxen herab, zudem spaltet der Zionismus die Gemüter. Selbstironie bis hin zur Selbstverleugnung erleben viele westjüdische Familien, deren ökonomischer und sozialer Status stark differenzieren. Erfolgreiche Kaufleute sind um Erhaltung von Prestige und Dynastien mehr besorgt als um den Glauben, der nur noch rituelle Form auf-weist. Von seinem Selbstverständnis gegenüber Zionisten, ist sich Kafka seiner Wurzeln bewusst, aber politisch oder religiös im engeren Sin ist er nicht, und lässt sich künstlerisch nicht einengen.

Sein Vater verlangt von ihm nur den formalen Eindruck wie den regelmäßigen Besuch der Synagoge und der Mikwa. Langsam, doch kontinuierlich nähert er sich dem Hebräisch und den Inhalten der Kabbala an, als suche er darin eine Identität.

„Bei Kafka ist kein kabbalistisches System zu erkennen, wohl aber eine Fülle von gemeinsamen Grundgedanken“.37 In dem Gleichnis vom Türhüter spielen Öffnung und Verschlossenheit die dominante Rolle, entweder als Ein- bzw. Ausgang in eine andere Welt wie in „Der Prozeß“ oder in „Das Schloss“, als Raum zwischen dem Realen und dem Irrealen („Die Verwand-lung“, „Amerika“) oder zwischen Freiheit und Zivilisation („Bericht an eine Akademie“). Manchmal werden Türen delokalisiert („Jäger Gracchus“, „Der Bau“), sie gehen aus dem Leim („Der Landarzt)“ oder tauchen an unvorhersehbaren Orten („Das Schloss“) auf.

Verfahren und Untersuchungen herrschen nahezu überall vor, latent fürchtet jeder die Stunde des (jüngsten) Gerichts. „Man muß sich außerdem fürchten vor dem Gericht, das jeden Gang und jede Stunde über den Menschen angespannt ist“. So beginnt der Text des von Kafka bevorzugt gelesenen Rabbiners de Vidas aus dem 17. Jahrhundert aus dem Talmud. Jeden Tag und nicht nur am Ende des Lebens halten seelische außerweltliche Kräfte Gericht über den Menschen. Alles ist ein Zeichen. Daher kann ein Urteil, vermittelt über Gesandte (Gerichtsdiener) jederzeit beginnen, wie es in „Der Prozess“ geschieht. Es handelt sich um ein sakrales Welt-gericht, das nur pro Forma die Kleidung eines säkularisierten Landgerichtes trägt.

Im jüdischen Glauben existieren himmlische Gerichte, die bereits in das Schicksal im Diesseits der Menschen eingreifen. Für die mythologisch-kosmisch orientierte Kabbala wesentlich ist der Grundgedanke an die Einheit allen Seins, vergleichbar dem hellenischen Pantheismus und Stoizismus. Die intelligible Welt wird untergliedert in mehrere Welten, zwischen denen Führer oder Fürsprecher (meist in Gestalt von Engeln) kommunizieren und Türhüter die jeweiligen Sphären bewachen, vergleichbar Dantes „Göttliche Komödie.“ Die Verbindung zwischen Diesseits und Jenseits ist transparenter und durchlässiger als im Christentum, die platonische Seelenwanderung Bestandteil der Kabbala. Die Himmelsreise führt durch mehrere Tore und fordert verschiedene Prüfungen.

Dass Kafka sich gegenüber dem imaginären Gericht auf-grund seiner Entlobung, des Junggesellenstatus und der Nicht-eignung für die väterlichen Pläne leer, schuldig und unter Rechtfertigungszwang fühlt, ist mehrfach belegt. Gerade „Der „Prozess“ fällt mit seiner ersten intensiven Lektüre ostjüdischer Schriften zusammen. Der jüdische Philosoph Scholem weist in „Judica“ darauf hin, dass jedes Individuum sein eigenes Schicksal und daher seine eigene Thora besitze – ein mit dem noch älteren ägyptischen Totenbuch gemeinsamer Gedanke. Die Tür ist daher nicht nur Symbol des Übergangs von einer in die andere Welt und Chiffre des Wandels, sondern zugleich Aufforderung den eigenen Weg zu erkennen und ihm zu folgen. Unter dem religiösen Aspekt ist Kafkas Gleichnis eindeutig codiert.

Das Kafka vertraute „lurianische Traktat“ betont die Seelen-reise und legt das Verhalten gegenüber den Türwächtern genau fest. Es verwundert daher kaum, dass bereits die ersten wissen-schaftlichen Interpreten (Heinz Politzer, Gerhard Kurz) sich hauptsächlich auf das Türstehergleichnis in Verbindung mit der Kabbala konzentrieren. „Das Thema vom Gang durch die Tore der Hallen des Gesetzes bildet ein wichtiges und zentrales Stück, beschreibt es doch das Ziel, auf welches das menschliche Da-sein ausgerichtet ist und die Instanzen, welche die Erlaubnis für diesen Gang in die Thora geben.“

Kafkas Selbstkommentar „Mein Schreiben gleicht einer Form des Betens“ (1912) sollte dennoch nicht als religiöses Bekenntnis gedeutet werden. Interpretationen wie die Scholems, Bubers oder Brods, die Kafka zum Propheten oder theosophischen Weltdeuter stilisieren, sind ebenso eindimensional wie ein hermetisch biografischer oder existentialistischer An-satz. Doch strenge Gesetze und mystische Verwandlungen, irrationale Deutungen der Kabbala entsprechen Kafkas persönlichem Naturell und bestätigten ermutigen ihn, seinen Weg in dieser Richtung fortzusetzen. Seine Auseinandersetzung mit dem Chassidismus ist nicht mit Beeinflussung oder gar Übernahme aller Gedanken ins poetische Werk gleichzusetzen. Die Deutung seines Schicksals als eine persönliche Strafe oder Auf-forderung, an der Krisis zu wachen, ist Kafkas Naturell bereits angelegt. Den Blutsturz, verbunden mit der chronischen Lungenkrankheit - von ihm als „die Wunde“ bezeichnet - deutet er als Schicksalsbestimmung.

Tür und Art des Durchgangs, Warten, Öffnen, Schließen von Pforten geben Aufschluss über den eigenen Willen und den Grad der Willensfreiheit. Der Freie ist dem Gebunden übergeordnet, gerade deshalb gehen die Welt des Profanen und die Welt des Sakralen in einander über: „Je tiefer man durch die Gerichtshierarchien hinabsteigt, desto ähnlicher werden sie der irdischen Welt, so dass die untersten Gerichte sich von der Welt überhaupt nicht mehr unterscheiden.“

Die himmlischen Gerichte sind das Unbewusste oder das Übergeordnete Regulativ, das Es in der Psychoanalyse Freuds. Im Talmud gibt es eine Stelle, die lautet: Wenn der Mensch krank ist, schaut man in seine Prozessakten. Auch die Frage zwischen Schuld und Unschuld wird von den himmlischen, von Türen voneinander getrennten Sphären, unterschiedlich gewogen und beurteilt.

Das zweite Beispiel für Kafkas Nähe zur Thora stiftet die Rolle der Frau und Eros. Unabhängig von seiner psychischen Disposition, mit der Ehe nicht fertig zu werden, seiner Scheu vor sexuellem Kontakt und dem Minderwertigkeitsgefühl gegenüber weiblicher Sinnlichkeit (die heimliche Lust), existiert auch im Talmud eine Warnung vor fleischlichen Begierden und besonders vor der Macht des Sexuellen. Kafkas Einträge, sowohl über Zoten und Promiskuität als auch, weit wichtiger, über biblische Stellen der Propheten, die Rolle des Mannes be-tonend (insbesondere das ein kinderloser Mann darin nichts gilt), sind chassidisch gefärbt. Kafka kommentiert in seinen Tagebüchern Träume: Kafka kommentiert in seinen Tagebüchern akribisch Träume: „Heute Mittag …lag auf mir der Oberkörper einer Frau aus Wachs. Ihr Gesicht war über dem meinen zurückgebogen, ihr linker Unterarm drückte meine Brust. Solches wäre von einem Kabbalisten gewiß als der Besuch von Lilith oder einer ihrer Unterdämoninnen gedeutet worden.“38

Wer die höchste Stufe des Bewusstseins Gottes erreichen will, muss büßen und dies über den Umweg der tiefsten Demütigung, der größten Sünde, die jeweils individuell in der eigenen Seele festgeschrieben steht. Folglich kann man „In der Strafkolonie“ als ein ins Fleisch eingeschriebenes Gesetz als das sexuelle Begehren und Übergehen einer sittlichen Grenze wer-ten. Auffällig ist, dass in allen drei großen Romanen und mancher Erzählung Frauen immer Helfer und gewissermaßen auch Ausweg für den suchenden Mann sind, ebenso wie Gewaltfantasien (am deutlichsten in Ein Landarzt) eine mögliche Rettung vereiteln. „Diese heilige weibliche Gestalt aus der reinen Seite der zehn göttlichen Sefirot wird nun ihrerseits den Gerichtsfunktionen zugehörig gedacht…“39

1 I. 8. Gleichnischarakter von Tieren

Kafkas Interesse an Fabeln ist allgemein verbürgt. Von den vielen Parabeln, in denen Tiere menschliche Verhaltensformen allegorisieren, hat nur „Schakale und Araber“ (1917) die Kafka ausdrücklich auf Wunsch für die von Martin Buber herausgegebene Zeitung „Der Jude“ anfertigt, einen politisch-jüdischen Hintergrund. Auf den ersten Blick erscheint die Parabel anti-semitisch, denn die Peitschen schwingenden arischen Herren sind Araber und die feigen, auf einen Propheten wartenden und ihrer Gier nach für sie abfallendem Fleisch unterworfenen Schakale sind deutlich mit Juden konnotiert. Sie halten sich dennoch nicht unbegründet ob ihrer Leidensfähigkeit für das auserwählte Volk und besitzen hündische Ehrfurcht vor der Rasse. So verweigern die hungrigen Schakale den Verzehr von Hammelfleisch. Schakale gelten auch als unrein und gierig; das Sujet, die Bedrohung eines Volkes durch eine andere Rasse.

In „Der Bau“ gräbt ein Biber auf der Suche nach absoluter Sicherheit, fühlt sich aber durch rasselndes Geräusch in seiner Existenz bedroht und bewacht den Bau schließlich von außen, so dass sich die Funktion des Schutzes ins Gegenteil verkehrt. Es liegt nahe, das Geräusch als selbstverursachten Atem zu deuten, da es von überall herkommt und an keiner Stelle intensiver ist als an einer anderen. Zudem bietet der monologisieren-de Biber seinem imaginären Feind bereits den Kompromiss an, der sich leicht als Assimilation aufdrängt.

In „Bericht an eine Akademie“ lehnt der Affe Rotpeters den „Ausweg“, der Freiheit ausdrücklich ab. Durch Assimilation und sogar Dressur überlebt das eingesperrte, äußerst intelligente Tier – den arttypischen Geruch hat es jedoch verloren und Affen ängstigen ihn mehr, als dass er sich mit ihnen verbrüdert.

„Die Sängerin Josephine“ fordert neben der Bewunderung ihres Gesangs, der sich als gewöhnliches Mäusepfeifen heraus stellt, unbedingt Respekt für ihre Kunst. Sie fordert Unmögliches, denn was das hart arbeitende Mäusevolk an ihr schätzt, ist die Inszenierung, der Ritus, das vermeintliche Wunder. Jede Geschichte legt in Form eines Tieres eine charakteristische Ver-haltensweise des Judentums bloß (Politzer), doch wesentlicher ist die Entfremdung ihres eigentlichen Ziels.

„Eine Kreuzung“ erzählt von einem Erbstück zwischen Lamm und Katze. Grözinger erkennt darin den assimilierten Westjuden wieder - laut Scholem ohnehin der Schlüssel zum Werkverständnis Kafkas. Dabei „vollzieht sich das göttliche Gericht am Menschen als die Strafe der Seelenwanderung, hebräisch Gilge. Zu ihr werden solche menschlichen Seelen verurteilt, deren Sünde nicht im Purgatorium tilgbar ist oder die ihre seelische Vollendung noch nicht erlangen konnten.“

In der Kabbala weiß das Tier von seiner vormenschlichen Existenz analog Platons Seelenwanderungslehre im „Haiden“, den Kafka las. Unter anderem wird dort der sich wie ein Esel benehmende Mensch in nächster Erscheinung als Esel wieder geboren und weiß um seine Eseleien, da ein zentrales Moment der platonischen Ideenlehre die Wiedererkennung ist. Kafka kennt Platons Schrift und vergleicht sie mit dem Chassidismus, wie aus seinen Tagebuchnotizen hervorgeht. Unter anderem beschreibt „Der Advokat“ ein stufenweißes Sichtfortbilden der menschlichen Seele durch Wiedergeburt, die auch durch tierische Existenzformen führt. Ob Kafka daran glaubt bleibt ungewiss, der literarische Einfluss hingegen evident.

„Der Jäger Gracchus“ (1917) stellt einen Sonderfall dar, bereits sein Name für einen Vogel (Dohle) und damit ein Selbstbild Kafkas(Rabe) steht. Betonung erfährt das Todesmotiv durch die Tauben; „die Tauben fliegen vor mir her“ – in der babylonischen Tradition sind sie Totenwächter – galten. Zentral ist die Schuldfrage an seinem Absturz bei der Jagd nach Glück („glücklich war ich“) durch eine verborgene Schuld. Eros und Tod werden durch die Kleidung konnotiert: „in das Totenhemd schlüpfte ich wie ein Mädchen ins Hochzeitskleid“.40 Das Motiv der Seelenwanderung und Verwandlung verkörpert ein Insekt: „Ich bin, antwortete der Jäger, immer auf der großen Treppe, die hinaufführt. Auf dieser unendlich weiten Freitreppe treibe ich mich herum, bald oben, bald unten, bald rechts, bald links, immer in Bewegung. Aus dem Jäger ist ein Schmetterling geworden.“