Kitabı oku: «El bautismo del diablo», sayfa 7

La cueva

El contraste entre lo que es real y cómo nos parecen estas cosas no es nada nuevo. Hace 2.400 años, Platón, en La república, usó una metáfora para describir este problema.

“Imagine una cámara subterránea, como una cueva, con una extensa entrada abierta a la luz del día, de la anchura de la cueva. En esta cámara hay hombres que han estado prisioneros allí desde que eran niños. Sus piernas y cuellos han estado tan ajustados que solo pueden mirar hacia adelante y no pueden girar las cabezas”.104

Luego dice que afuera de la cueva hay un incendio, y entre la cueva y el incendio hay un camino por el que pasan varios objetos. De acuerdo con su metáfora, todo lo que verán las personas de la cueva serían sombras en la pared de la cueva de las cosas en el camino que pasa detrás de ellas. Confundirían a las sombras, que es todo lo que les revelan sus percepciones sensoriales, con la realidad. “¿No asumirían que las sombras que vieron eran cosas reales?”.105

Aunque solo se trata de una metáfora, la cueva de Platón expresa esta diferencia entre lo que percibimos con nuestros sentidos y lo que realmente existe; esto es, la diferencia entre un árbol y la imagen del árbol en nuestra mente. En los 2.400 años desde Platón, esta pregunta aún obsesiona a quienes se la hacen. Y lo sigue haciendo, con aun más ferocidad que nunca, porque en los últimos cien años nos hemos enterado de la existencia de aspectos de la realidad (gérmenes, partículas subatómicas, el campo Higgs, ondas de radio, etc.) completamente más allá de nuestros sentidos sin ayuda. Ya es bastante malo no poder estar seguros sobre la naturaleza o la existencia de lo que captamos con nuestros sentidos, pero ¿qué hay de todas esas cosas que creemos que existen pero que nuestros sentidos no pueden captar en absoluto, al menos no sin la ayuda de máquinas, lo que a su vez levanta toda una multitud de otras preguntas?

Lentes rojos o azules

A lo largo del milenio, las personas han llegado a diferentes conclusiones con respecto al empirismo y el conocimiento en general (recuerde que el conocimiento solo existe si existe la mente). Algunas personas niegan “la posibilidad de todo y cualquier conocimiento, e incluso justificaron esa creencia”.106 Otros reconocen la brecha que hemos estado discutiendo, pero parece no importarles. Según lo que saben, el mundo real es el mundo de nuestras experiencias, y es inútil pensar de otra manera.

Cerca de unos dos mil años después de Platón, el filósofo alemán Immamuel Kant argumentó que nuestras mentes solas analizan la realidad que experimentamos. Nuestras mentes no son receptores pasivos de información sensorial, como la cera caliente que siente las impresiones y las moldea a su propia imagen. En vez de eso, nuestras mentes son complicados filtros que categorizan, organizan y hasta crean la realidad que vemos, escuchamos, olemos, gustamos y tocamos. No es que nuestras mentes creen el mundo, sino solo la manera en que el mundo se nos presenta.

Conocemos una metáfora cruda y popular: imagina que usas anteojos rojos. Todo lo que ves, por supuesto, estará teñido de rojo a causa de los lentes que llevas puestos. Si los anteojos fueran azules, aquella misma realidad se vería azul. De manera similar,solo conocemos el mundo que nuestra mente nos permite conocer. Esto es lo que Kant llamó mundo “fenomenológico” (o del “fenómeno”): la imagen del árbol en nuestra mente o la habitación en el museo como les parecía a los que estaban en ella. Estas imágenes son el fenómeno en nuestras mentes, en contraste con el árbol en sí y la sala del museo, que existen fuera de nuestras mentes. Ahora, si nuestras mentes estuvieran constituidas de manera diferente, tanto el árbol como la sala del museo también parecerían diferentes ante nuestra vista.

Esta distinción nos lleva nuevamente a una debilidad fundamental en todos los esfuerzos empíricos, incluida (y quizá de manera especial) la ciencia. A menos que los objetos de estudio sean la mente y la cognición en sí mismas, la ciencia no se interesa por cómo el mundo se muestra frente a seres subjetivos como los humanos, los chimpancés o las langostas mantis (que tienen cuatro veces más fotorreceptores que los humanos), sino por cómo es el mundo en sí mismo independientemente de cómo se nos presente a nosotros. Un paleontólogo que estudia un fósil se interesa por el fósil en sí mismo y lo que él cree que ese fósil revela, no por cómo parece el fósil a la mente humana.

Pero, de acuerdo con Kant, el verdadero conocimiento del mundo en sí mismo y de sí mismo, el árbol, la habitación, el fósil, es imposible. “La pregunta ‘¿Qué objetos se consideran cosas en sí mismos?’ continúa sin respuesta incluso después de minucioso examen del mundo fenomenal”.107 Esto es, sin importar cuánto estudiemos el mundo de nuestras experiencias, nunca podemos ir más allá de esas experiencias al mundo como es en sí mismo.

Alfred North Whitehead escribió: “Por consiguiente, la naturaleza obtiene crédito que, en realidad, debería estar reservado para nosotros mismos: la rosa para su aroma, el ruiseñor para su canto, y el sol para su brillo. Los poetas están totalmente equivocados. Deberían dirigir sus letras a ellos mismos y deberían convertirlas en odas de autoalabanza por la excelencia de la mente humana. La naturaleza es un asunto aburrido, sin sonido, sin aroma, sin color; meramente la circulación de material, infinitamente, sin sentido”.108

Aun así, permanece la pregunta: ¿Cómo nos retiramos de nuestros ojos u oídos o piel o boca o nariz para experimentar estímulos fuera de la manera en que estos tejidos –con sus diversas células, químicos y terminaciones nerviosas– responden a estímulos externos? En un nivel, todo lo que experimentamos es simplemente biología; incluso cuando los científicos hacen ciencia, es la biología trabajando. “Me gustaría señalar”, escribió Bas C. van Fraassen, “que la ciencia es un fenómeno biológico, una actividad por un tipo de organismo que facilita su interacción con el ambiente”.109

Nuestro único contacto con el mundo exterior es a través de los tejidos que forman nuestros receptores sensoriales y la biología que funciona en ellos. No es razonable asumir que, si estos tejidos estuvieran construidos de manera diferente y si su funcionamiento biológico fuera diferente, entonces, la manera en que interactúan con el mundo también sería diferente. Eso significa que nos darían una concepción del mundo diferente de la que nos dan ahora (piense en los anteojos rojos y azules).

Es por eso que, incluso hoy en día, este tema continúa siendo uno de los varios problemas no resueltos en relación con la diferencia entre lo que la gente cree que la ciencia nos revela y lo que realmente revela. Se supone que la ciencia nos debe decir lo que realmente existe, en contraste con cómo parece eso que existe frente a nosotros.

¿Puede?

Thomas Nagel escribió: “La ciencia física es, después de todo, solo una operación de nuestras mentes, y no tenemos razón para asumir que sus capacidades, destacables como lo son, se correlacionan plenamente con la realidad”.110

En un libro sobre el gran debate que aún no tiene solución sobre qué es realmente el color, M. Chirimuuta escribió: “Ser un realista del color es sostener que los colores son propiedades independientes del receptor, que son exhibidos en la superficie de las cosas, ya sea que haya alguien allí para verlo o no. Lo que el realista niega es que el color es de alguna forma un resultado de la actividad neuronal [...]. Los científicos de la visión han declarado que el color es identificable con estados del cerebro, o que se crea o construye en el cerebro”.111

¿Existe realmente el color o será que el color es simplemente un producto de la mente que responde a lo que ve? Para aquellos a quienes les interesa este asunto, permanece sin respuesta; al igual que muchas preguntas sobre qué puede o no revelarnos la ciencia sobre la realidad. Y si aún hay una multitud de preguntas sobre el color rojo, por ejemplo, ¿cuán dogmáticamente deberíamos aceptar lo que la ciencia nos dice sobre cómo se supone que evolucionaron las tortugas sus caparazones hace millones de años? Y si somos limitados en lo que podemos saber sobre el color rojo o sobre los caparazones de tortugas que existen hoy, ¿con cuánta seriedad deberíamos tomar lo que declaran los evolucionistas sobre cómo se supone que eran los caparazones de las tortugas hace millones de años?

Objeto X

Al contrario de la opinión popular, las controversias en la ciencia no son solamente sobre la veracidad o la falsedad de declaraciones científicas específicas: ¿La luz es una onda o una partícula? ¿Las vacunas causan autismo? La grasa, ¿es buena o mala para nosotros? ¿Existen los universos paralelos? ¿Fue un meteorito lo que mató a los dinosaurios? Estos asuntos van mucho más allá de una teoría; llegan hasta el concepto de teoría en sí mismo. La pregunta no es tanto sobre si una teoría específica es verdadera o falsa (aunque esto sí entra en juego), sino sobre lo que significa decir que una teoría científica es verdadera o falsa, o si siquiera es posible saber con algo de certeza si una teoría es o no es verdad.

“Uno de los debates más vivos y persistentes de la filosofía de la ciencia del siglo XX es el que hay entre empiristas y realistas con respecto al estado de las teorías científicas. ¿Debemos entender las teorías científicas como algo que ofrece (o, al menos, intenta ofrecer) un informe verdadero del mundo? Y, si aceptamos las teorías científicas como verdaderas, ¿deberíamos creer que las entidades que parecen postular realmente existen?”,112 escribieron Martin Curd y J. A. Cover.

Las teorías científicas ¿son entendidas como algo que ofrece “un relato verdadero del mundo?”. ¿Qué tipo de pregunta es esta? ¿No se supone que el verdadero punto de las teorías científicas es ofrecer un relato verdadero del mundo? ¿Cuál es el propósito de la ciencia, si hiciera otra cosa? ¿Qué tan buena es una teoría científica que ofrece un falso relato del mundo?

Y si aceptamos una teoría como verdadera, “¿deberíamos creer que las entidades que parecen postular realmente existen?” ¿Qué clase de pregunta es esa? Si se cree que una teoría sobre un objeto X es verdadera, ¿no se asume automáticamente que ese objeto X existe? ¿Cuál es el sentido de siquiera hablar sobre un objeto X, si no creemos que ese objeto X exista?

Las teorías científicas aceptadas ¿son verdaderas? ¿Existirán realmente las entidades que la ciencia dice que existen?

Temas básicos como estos continúan siendo ampliamente debatidos y no tienen respuestas fáciles.

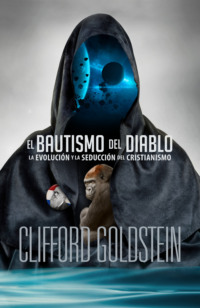

Por esta razón, entre otras (las cuales El bautismo del diablo explorará), los cristianos no deberían estar tan listos para arrojar sus armas y levantar sus brazos en señal de rendición ante cualquier declaración que formule la ciencia; en especial con respecto a los orígenes, donde las declaraciones de la ciencia sobre una realidad, que solo suponen que existe, claramente contradice lo manifestado en la Palabra de Dios.

76 Clifford Goldstein, “The Room and the Light”, Adventist Review, 15 de septiembre de 2011, p. 17.

77 Edwin A. Abbott, Flatland: A Romance of Many Dimensions (Mineola, Nueva York: Dover, 1992), p. 3.

78 Feyerabend, Against Method, p. 22 (cursiva original).

79 Nagel, The View From Nowhere, edición Kindle, cap. 1.

80 “How Science Goes Wrong” The Economist, 21 de octubre de 2013, https://www.economist.com/news/leaders/21588069-scientiflc-research-has-changed-world-now-it-needs-change-itself-how-science-goes-wrong.

81 Ibíd.

82 Por ejemplo, cuando la industria del tabaco contrató científicos para estudiar los efectos del tabaco, estos científicos ¿estaban trabajando con ciencia real, en especial cuando por años nos dijeron que sus estudios científicos mostraban que fumar tabaco no era perjudicial? ¿Y qué hay de los científicos de la industria de la carne que estudiaban los efectos en la salud del consumo de carne y vez tras vez concluyeron que consumir carne era bueno para las personas? Y tenían evidencia científica que lo corroboraba. ¿Era ciencia real, ciencia mala o pseudociencia? Un año nos dicen que es bueno beber vino. Cuentan con evidencia científica de que es bueno. Dos años después, tienen evidencia científica de que es malo. La ciencia nos dice una cosa, y luego nos dice lo contrario. Esto no significa que la ciencia sea mala, pero queda claro que lo que es, no es concluyente.

83 Jonah Lehrer, “The Truth Wears Off”, The New Yorker, 13 de diciembre de 2010, http://www.newyorker.com/magazine/2010/12/13/the-truth-wears-off

84 John P. A. Ioannidis, “Why Most Published Research Findings Are False” 30 de Agosto de 2005, http://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.137l/journal.pmed.0020124; ver también su artículo “An Epidemic of False Claims”, Scientific American, 1º de junio de 2011, http://www.scientificamerican.com/article/an-epidemic-of-false-claims/.

85 “How Science Goes Wrong”.

86 Ibíd.

87 Bourree Lam, “A Scientific Look at Bad Science” The Atlantic, septiembre de 2015, https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2015/09/a-scientific-look-at-bad-science/399371/ (cursiva original).

88 Anahad O’Connor, “Studies Linked to Soda Industry Mask Health Risks”, New York Times, 31 de octubre de 2016, http://www.nytimes.com/20l6/ll/01/well/eat/studies-linked-to-soda-industry-mask-health-risks.html?_r=0

89 Ibíd.

90 David C. Lindberg, The Beginnings of Western Science: The European Scientific Tradition in Philosophical, Religious, and Institutional Context, Prehistory to A.D. 1450, 2 ed. (Chicago: University of Chicago Press, 2007), p. 150.

91 El Centro para la Integridad Científica tiene un sitio web, retractionwatch.com, que muestra las retractaciones científicas. “La misión del Centro para la Integridad Científica, la organización madre de Retraction Watch, es promover la transparencia y la integridad en la ciencia y las publicaciones científicas, diseminar las mejores prácticas y aumentar la eficiencia de la ciencia “ (http://retractionwatch.com/the-center-for-scientific-integrity/).

92 McGrath y McGrath, The Dawkins Delusion? Atheist Fundamentalism and the Denial of the Divine (Downers Grove, Illinois: IVP Books, 2007), p. 34.

93 Steven Weinberg, The First Three Minutes: A Modem View of the Origin of the Universe, ed. actualizada (Nueva York: Basic Books, 1993), p. 8.

94 A. C. Grayling, “Epistemology”, in The Blackwell Companion to Philosophy, ed. Nicholas Bunnin y E. P. Tsui-James, 2 ed. (Oxford: Blackwell, 2003), p. 37.

95 Por supuesto, ciertas interpretaciones de la teoría cuántica desafían esta distinción sujeto-objeto.

96 A. C. Grayling, Skepticism and the Possibility of Knowledge (Londres: Continuum, 2008), p. 5.

97 Iris Murdoch, The Sovereignty of Good (Londres: Routledge Great Minds, 2014), p. 89 (cursiva original).

98 Y no solo con la vista sino con cualquiera de nuestros sentidos. El físico cuántico Erwin Schrodinger escribió sobre el sonido y expresó: “Podemos seguir los cambios de presión en el aire porque producen vibraciones en el tímpano, podemos ver cómo su movimiento es transferido por una cadena de huesitos a otra membrana y, eventualmente, a partes de la membrana dentro de la cóclea, compuesta de fibras de longitud variada, que se describen anteriormente. Podemos llegar a una comprensión de cómo una fibra que vibra prepara un proceso de conducción eléctrica y química en la fibra nerviosa con la que está en contacto. Podemos seguir esta vibración hasta la corteza cerebral, e incluso podemos obtener algún conocimiento objetivo de algunas de las cosas que suceden allí. Pero en ningún lado llegaremos a este ‘registro como sonido’, que simplemente no se encuentra contenido en nuestro cuadro científico, sino solo en la mente de la persona de cuyo oído y cerebro estamos hablando” Erwin Schrodinger, What Is Life? (Cambridge, Reino Unido: Cambridge University Press, 2012), pp. 157, 158.

99 Sir James Jeans, Physics and Philosophy (Nueva York: Dover Publications, 1981), p. 15.

100 Francis Crick, The Astonishing Hypothesis: The Scientific Search for the Soul (Nueva York: Touchstone, 1995), p. 30.

101 Ibíd., p. 31 (cursiva original).

102 William Butler Yeats, The Collected Poems of WB. Yeats, ed. Richard J. Finneran, rev. 2 ed. (Nueva York: Scribner, 1996), p. 252.

103 Hilary Putnam, Realism With a Human Face, ed. James Conant (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1992), p. 19 (cursiva original).

104 Plato, The Republic, trad. Desmond Lee (Londres: Penguin Books, 2003), p. 241.

105 Ibíd.

106 Charles Landesman, Skepticism: The Central Issues (Oxford: Blackwell, 2002), p. 4.

107 Immanuel Kant, Critique of Pure Reason, trad. J. M. D. Meiklejohn (Mineola, Nueva York: Dover, 2003), p. 36.

108 Alfred North Whitehead, Science and the Modern World (Cambridge, Reino Unido: Cambridge University Press, 1953), pp. 68, 69.

109 Bas C. van Fraassen, The Scientific Image (Oxford: Clarendon Press, 1980), p. 39.

110 Nagel, The View From Nowhere, edición Kindle, cap. 2, sec. 2.

111 M. Chirimuuta, Outside Color: Perceptual Science and the Puzzle of Color in Philosophy (Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 2015), p. 102.

112 Martin Curd y J. A. Cover, Philosophy of Science: The Central Issues (Nueva York: W. W. Norton, 1998), p. 1049.

Capitulo 4

Bueno, pero no real

Imagina la audacia: ¿asegurar que se podía revertir miles de años de sabiduría recibida, incluso la sabiduría científica de las mentes más grandes del mundo, antiguas y modernas? ¿Atreverse a refutar al mismísimo filósofo Aristóteles? ¿Atreverse a cuestionar lo que los sentidos enseñaban de manera innegable?

En un libro lleno de gráficos, figuras geométricas, tablas y números, este presuntuoso agitó las bases científicas que las civilizaciones más avanzadas habían creído y usado en sus vidas cotidianas por milenios; desde discernir cuándo plantar granos hasta cuándo ir a la guerra. Él golpeó fuerte la estructura sobre la cual la mayoría del mundo, por la mayor parte de la historia humana conocida, había construido su sentido de identidad y lugar en el cosmos. Este hombre, un simple empleado público en una iglesia local de Polonia, ¿tuvo la osadía de desafiar los pilares, las suposiciones, las creencias científicas aceptadas, que sostenían “los más grandes pensadores del mundo; los mejores y más brillantes, los más aclamados expertos [...] los más educados, reconocidos e informados [...] los renombrados, los famosos, los brillantes”?113

Sus movimientos fueron tan radicales como heréticos y peligrosos, tanto como si un científico hoy refutara a Darwin públicamente.

El hombre era Nicolás Copérnico, y su libro Sobre las revoluciones de los orbes celestes, publicado en 1543, fue uno de los primeros y más fuertes golpes en el rostro de Aristóteles y la cosmovisión basada en su ciencia, y las creencias que de ella emanaban. A pesar de que Copérnico no fue el primero en sostener la idea de que la Tierra orbitaba al Sol, y aunque su libro contenía varios errores (por ejemplo, creía que el Sol permanecía inmóvil en el centro del universo y que las órbitas de los planetas eran círculos perfectos), nada como Sobre las revoluciones... había desafiado de manera tan completa y convincente los consensos científicos predominantes. Cuando, en el siguiente siglo, Galileo fue condenado intelectualmente por la Inquisición romana, fue porque estaba “siguiendo la hipótesis de Copérnico”.114

Copérnico, sin embargo, nunca enfrentó a la Inquisición ni a ningún otro tribunal por desafiar lo establecido cultural, científica e intelectualmente. ¿Por qué? ¿Vivió en una época en la que las discrepancias científicas eran más toleradas que en la época de Galileo o en nuestros días?

Difícilmente. Escapó a esos problemas simplemente porque murió el 24 de mayo de 1543, casi al mismo momento en el que su libro estaba saliendo de las imprentas.

Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.