Kitabı oku: «"Man treibt sie in die Wüste"», sayfa 4

Zensur und Selbstzensur

Clara äußert an mehreren Stellen ihr Unbehagen über die strenge Postzensur, die während des Krieges in der Türkei herrscht; sie grollt darüber in ihrem vertraulich geschriebenen Augenzeugenbericht: «Nun sind günstige Zeiten [für die Türkei, D.S.] gekommen, da die europäischen Mächte mit sich selbst zu tun haben oder es momentan nicht mit der Türkei verderben wollen. Die Zensur der schriftlichen Mitteilungen kann aufs genaueste durchgeführt werden …» (siehe auch hier). In ihrem Brief vom 14. Mai 1915 wagt sie, eine Anspielung auf die Zensur zu machen: «… aus Gründen, die ich Euch leider nicht erzählen kann», und der Zensur zum Trotz über die Einschränkung ihrer Äußerungsfreiheit zu klagen: «Leider heißt’s da wieder über manches den Schnabel halten (…) Wenn ich dann einst mit einem Kropf heimkomme, so wird das halt auch, wie so vieles, mit den traurigen Verhältnissen entschuldigt.»

Angesichts der strengen Postüberwachung muss Clara Vorkehrungen treffen und sich ihr anpassen, wo sie sie nicht umgehen kann. Über die Durchzüge der deportierten Armenier konnte sie nicht schreiben. Dazu verwendet sie ihr Tagebuch. Am 10. August 1915 notiert sie: «Fortwährend ziehen Armenier vorbei. In der Nähe ist ein ganzes Dorf von den Türken zusammengeschossen, da sich die Armenier ganz kriegsgemäß verteidigt haben.» Der Monat September im Jahr 1915 hat viele solche Notizen:

«Die Flut der Armenier versiegt noch nicht; jetzt sind es Stadtleute, denen man die körperlichen Strapazen ansieht» (2. September 1915). «Die Marienbilder nehmen kein Ende: barfüßige Frauen, ihre Kinder auf dem Rücken oder vor sich auf dem Pferde» (14. September, 1915). «Wohl Tausende von Armeniern gehen durch» (16. September 1915). «Der Durchzug der Armenier nimmt kein Ende. Priester und Nonnen sind diesmal dabei, und abends erzählt uns ein Arbeiter von all den Gräueltaten, die an ihnen begangen wurden» (19. September 1915).

Mit Hilfe des Tagebuchs kann sich Clara psychisch entlasten, und hier kann sie der Zensur entkommen. Am 22. September 1915 trägt sie in ihr Tagebuch ein: «Nun schreibe ich doch an den Erlebnissen, die momentan nicht in den Briefen erzählt werden dürfen!»

Für Clara war es wichtig, dass die Ihrigen in der Schweiz eine richtige Vorstellung von den Umständen in der Türkei hatten. Und ihre Freude war groß, als sich ihr die Gelegenheit bot, nach Hause einen «lebendigen Bericht» zu schicken. Das wurde durch den Schweizer Dr. Graeter50 möglich, der auf seiner Heimreise in die Schweiz kurz bei den Sigrist-Hiltys in Keller hielt. Darüber erfahren wir im Eintrag vom 30. Juni 1915, wo Clara unter anderem schreibt: «Dr. Graeter will ins Hüsli anläuten, bei seiner Durchfahrt durch Buchs.» In einer Postkarte vom selben Tag teilt sie das ihrer Mutter mit: «Herr Dr. Graeter aus Basel, der reist heute weiter nach der Schweiz und will Euch dann anläuten. Gelt, wie fein, so ein lebendiger Bericht von uns. Ich bin ganz glücklich darüber für Euch. 1000 Küsse, Clärli.» Bald darauf kommt Post von daheim «mit der Freude über Dr. Graeters mündliche Grüße von uns» (3. August 1915). Am 3. Oktober 1915 steht um 11 Uhr «auf einmal Dr. Graeter da und erzählt von daheim».

Mehr als ein halbes Jahr darauf, am 24. Mai 1916, erschien Dr. Graeter noch einmal bei den Sigrists, diesmal mit seinem deutschen Kollegen Dr. Niepage51, auch einem entschiedenen Kritiker der Türken. Beide verließen das Land für immer. Clara schreibt im Tagebuch: «Die beiden sind geladen gegen die Türken, erzählen Schauerliches von den Armenierausweisungen [in Aleppo] und hoffen daheim mit ihren Berichten etwas zu erreichen.» Am 13. August 1916 kam dann «ein Brief von Muetti, ein sorgenvoller nach Graeters Besuch». Während seines zweiten Besuchs bei den Hiltys in der Schweiz hatte Dr. Graeter kein Blatt mehr vor den Mund genommen. Jetzt wusste auch die Familie in der Schweiz, was Clara und Fritz in der Türkei durchmachten.

Schon ganz zu Anfang, als die Eheleute noch im Binnenland der Türkei in Richtung Kilikien reisten, wurde ihre Post von der Zensur geprüft und gezielt beschädigt. Sohn Ruedi berichtet, dass die ersten, mit der alten deutschen Schrift geschriebenen Postkarten seiner Mutter zum Teil von der Zensur unkenntlich gemacht oder auch mit kyrillischen und arabischen Schriftzeichen und Stempeln überdrückt» worden seien.52

Daher ist die Handschrift der meisten von Clara in die Schweiz versandten Briefe und Postkarten oft nicht wiedererkennbar. Statt ihrer üblichen fließenden Kurrentschrift gebraucht sie häufiger die lateinische Schrift, mit runden und deutlich getrennten Schriftzeichen. Das mag ihre eigene Vorsorgemaßnahme gewesen sein, damit ihre Briefe von der Postüberwachung nicht beschädigt oder unkenntlich gemacht wurden. Auch ist es nicht ausgeschlossen, dass sie einer ihr auferlegten Zensurvorschrift folgt.

Claras sechster Brief nach Hause aus Entilli.

Clara sorgt vor, dass ihre Briefe nicht verloren gehen, und für den Fall, dass dies geschehen sollte, nummeriert sie die Briefe und notiert die Nummer des abgegangenen Briefes unter dem jeweiligen Eintrag im Tagebuch. Auf einer am 15. Mai 1915 von Adana aus abgegangenen Postkarte schreibt sie: «Morgen geht’s nun weiter bis an unser Ziel Entilli (…). Wie freue ich mich auf den ersten Brief von dort aus. Ich nummeriere alle meine Briefe und auch die Karten von dort an, dann seht ihr, ob zwischenhinein nichts fehlt.»

Claras durchgehender Gebrauch der schwer leserlichen Kurrentschrift in ihrem Tagebuch – auch im Augenzeugenbericht – erweist sich als die natürlichste Schutzmaßnahme gegen einen fremden Kontroll- oder Zensureingriff. Nur wenige können ihr Tagebuch lesen. Hier erlaubt sie sich ab und zu, wenn ihr die Geduld reißt, und das geschieht besonders im zweiten Jahr ihres Aufenthalts in der Türkei, frei von der Seele zu reden: «Es sind wüste Tage, voller Bitterkeit über diese trostlose Türkei» (13. Mai 1916). Oder: «Das Elend erdrückt einen, und ein einziger Gedanke bleibt obenauf: Fort aus diesem scheußlichen Land!» (16. Juni 1916) Das tut sie alles auf eigenes Risiko. Wenn es aber um die Meinungen oder Mitteilungen anderer Menschen geht, lässt Clara Vorsicht walten. Sehr selten nennt sie die Quellen ihrer Informationen bei Namen, besonders wenn es sich um Gräueltaten gegen die Armenier handelt. Sie zieht unpersönliche Formen vor: «Man erzählt von lebendig Begrabenen» (28. September 1915). Oder: «Man hört von mißhandelten Frauen.» Oder: «Man spricht von drei- bis vierhundert Toten täglich im Lager von Islahiye,53 und auf der Straße trifft man Leichen» (3. Dezember 1915).

Es gibt jedoch Fälle, in denen Clara sich sogar im Tagebuch zur Geheimhaltung verpflichtet fühlt. Sie weiß ganz genau, wann sie sich eine Selbstzensur aufzuerlegen hat, um den Posten, ja das Leben ihres Mannes nicht zu gefährden. Das tut sie sicherlich am 13. Juni 1916. Das ist der Tag, an dem der Magaziner Haig Aramian, alias Georges Panos, den Verfolgungen der Behörden entkommt, die Flucht ergreift und sich rettet. Keine Notiz über die entscheidende Rolle des Ehepaars Sigrist-Hilty bei Haig Aramians Rettung, es heißt schlicht: «Georges flüchtet unterm Vorwand von Lebensmittelkauf.» Dies ist auch die offizielle Version der Aussage, mit der den Behörden Haig Aramians plötzliches Verschwinden erklärt wurde.

Auch in den Tagebucheinträgen, die Aramians Flucht folgen, werden briefliche Kontakte mit «Georges» erwähnt, jedoch mit einer solchen Geheimnistuerei, dass ich die Inhalte von Claras Einträgen erst nach der Lektüre von Aramians armenischem Buch entschlüsseln konnte. Erst dort erfuhr ich, wie selbstlos sich Clara und Fritz bei Haig Aramians Rettung einsetzten.54

Zur historischen Bedeutung von Claras Tagebuch

Claras Tagebuch ist ein unschätzbarer Beitrag zur Geschichte des Völkermords an den Armeniern. Für die geschichtswissenschaftliche Forschung besteht die Einzigartigkeit dieses Tagebuch, zusammen mit ihrem Augenzeugenbericht, in Folgendem:

1. Die Autorin des Dokuments ist eine intelligente, belesene und aufgeschlossene dreißigjährige Schweizerin, die bis zur Ankunft in Keller den türkischen Vielvölkerstaat wenig kannte und bei der jeglicher Vorbehalt gegen diese oder jene ethnische Gruppe im Lande fehlte. Aus den Worten der Berichterstatterin Clara Sigrist-Hilty tönt die kühle und ausgewogene Stimme der Wahrheit und Vernunft.

2. Clara unterscheidet sich von anderen Fremdländern, die Berichte oder Memoiren zum Armeniergenozid hinterlassen haben, dadurch, dass sie eine totale Außenseiterin ist. Ihr Aufenthalt in der Türkei war nicht geplant und ist auch nicht beruflich bedingt. Es war das ausgeprägte Pflichtbewusstsein einer weltoffenen Humanistin, das sie zur regelmäßigen Schilderung des Erlebten antrieb.

3. Claras Sondersituation gewährleistet auch ihre Unparteilichkeit. Im ersten Jahr in der Türkei ist sie sozusagen auf Hochzeitsreise, im zweiten Jahr erwartet sie ihr erstes Kind, im dritten wird sie Mutter. Clara ist während ihres dreijährigen Aufenthaltes in der Türkei ständig hin- und hergerissen zwischen ihrem Streben nach persönlichem Glück und den von draußen auf sie eindrängenden bedrückenden Bildern eines Völkermords. Im ersten Jahr klagt sie darüber nachdrücklich in ihrem Tagebuch: «Hier müsste man mit der Zeit herzkrank werden oder selbst grausam» (1. Oktober 1915). Oder: «Wenn man das nicht mehr hätte sehen müssen!» (9. Oktober 1915). Mit der Zeit nimmt sie einen gewissen Abstand von den Ereignissen und versucht, sie zu relativieren. Zuweilen wirken ihre Tagebucheinträge erstaunlich neutral, ja teilnahmslos. Doch die ständigen «Marienbilder» von draußen haben eine starke Wirkung auf sie. Am 27. März 1917, nachdem sie ihren Erstling geboren hatte, schreibt sie: «Der Kleine lacht und plaudert auf dem Sofa zu unserem Frühstückstisch herüber, während unten in der Ebene die Armen wandern, ebenso kleine Geschöpfe mit sich tragend.» Umso gewichtiger und aussagekräftiger sind Claras Bezeugungen, die in diesem Spannungsfeld entstehen.

4. Claras Bezeugungen zum Armeniergenozid erscheinen in ihrem Tagebuch nicht allein und sind auch nicht zentral. Sie sind in ein Korpus von Alltagsberichten eingebettet, die meist mit dem Genozidthema nichts zu tun haben. Einzelne Tagebucheinträge, die gänzlich dem Genozid gewidmet sind, kommen selten vor. Meist werden ihre Bezeugungen zum Armeniergenozid von anderen, ganz nebensächlichen, jedoch schlagkräftigen Informationen getragen, was ihre Glaubwürdigkeit umso stärker untermauert. Bilder von unendlichem menschlichem Leiden haben genaue Datum-, Ortsangaben, enthalten Personennamen. Dabei stützt sie sich nur darauf, was sie mit eigenen Augen gesehen bzw. von glaubwürdigen Augenzeugen gehört hat. Die Schreckensszenen, die sie täglich von ihrem Fenster, ihrer Veranda, ihrem Garten aus oder auch aus nächster Nähe erlebt, werden mit Wahrnehmungsverben wie «sehen», «hören», «bemerken» u.a. eingeleitet, was Claras Einträge zu primären Quellenbelegen eines der zuverlässigsten Zeugen des Genozids an den Armeniern ausweist.

5. Wichtig für die Historiker ist auch die gesamte Dauer von Claras Tagebuchführung in der Türkei. Sie umfasst die Zeit vom Mai 1915 bis April 1918, was eigentlich die gesamte Laufzeit des Völkermords an den Armeniern von seinem Höhepunkt bis zu seinem Verebben darstellt. Dank der kalendarischen Struktur ihres Tagebuchs haben alle Informationen genaue Daten, die mit denen der einschlägigen Literatur übereinstimmen bzw. diese erhärten oder sogar ergänzen. Wie noch keinem anderen Augenzeugen ist es Clara gelungen, entscheidende Momente des armenischen Genozids während seines Verlaufs in einer der abgelegensten Gegenden der südöstlichen Türkei in einem einzigen Dokument chronologisch festzuhalten. Selbst wenn es in der Literatur Memoiren gibt, deren Autoren versuchen, einen bestimmten Zeitraum des Genozids in Detail zu erfassen, fehlt in ihnen die Präzision eines dreijährigen, kalendarisch eingerichteten Tagebuchs.

6. Claras Tagebuch enthält eine ganze Reihe von Namen historisch belegter Persönlichkeiten. Das sind vor allem die Kollegen ihres Mannes bei der Bagdadbahn, die deutschen Ingenieure Winkler und Meißner, der Österreicher Klaus, die Schweizer Morf, Köppel, Leutenegger u.a., mit denen das Ehepaar über die beruflichen Beziehungen hinausgehende Freundschaften pflegte. Unter ihren Gästen sind bekannte Menschenrechtler wie der Deutsche Dr. Niepage und der Schweizer Dr. Graeter, die deutsche Missionsschwester Paula Schäfer, die Schweizerin Beatrice Rohner und viele mehr. Auch Namen von bekannten Ärzten sind dabei: Dr. Mühlens, Dr. Schilling, Dr. Farah, Dr. Hovnanian u.a. Der Letztere ist der Familienarzt der Sigrist-Hiltys.

Von besonderer historischer Bedeutung sind die im Tagebuch verzeichneten Namen von hochrangigen Personen jener Zeit, häufig verbunden mit weiteren relevanten Angaben. Drei Durchfahrten von Enver Pascha durch die Amanusgegend sind im Tagebuch festgehalten. Am 16. Februar 1916: «Also fährt Enver Pascha durch. Wir sehn die Autos nur von weitem.» Am 28. September 1916: «Fritz muss früh um 2h aufstehen. Die Dienstbahn bringt die Herren nach Islahiye, um Enver Pascha abzuholen, der aber nicht der Strecke nach fährt wie vorgesehen, sondern ein Auto nach Marmara nimmt.» Am 7. März 1917: «Enver Pascha fährt durch.» Und am 6. November 1915 berichtet Clara: «Ums Hüsli und an den Abhängen patrouillieren die Soldaten, weil der Cemal Pascha erwartet wird.»

Von Belang sind auch Informationen über Durchreisen von anderen wichtigen Persönlichkeiten. Am 26. Oktober 1915: «Baron v. Oppenheim auf der Rückreise nach Deutschland.» Am 19. November 1915: «Von der Goltz reist durch nach Aleppo.» Am 16. Mai 1917: «General Falkenhayn fährt per Auto durch.» Und am 19. Februar 1916 berichtet Clara, dass Oberstleutnant Sylvester Böttrich in Person zur Islahiye-Station zu einem Hochtreffen mit Johann Lorenz Winkler und Fritz Sigrist kam, um die unverzügliche Durchführung seines Befehls, der Deportation aller armenischen Bauarbeiter bei der Bagdadbahn, abzusichern.

7. Dem interessierten Leser verschafft das Tagebuch einen Einblick nicht nur in das Elend der täglich vom Norden und Westen der Türkei her durchziehenden, vertriebenen Armenier. Auch liefert es, wenn auch stichwortartig, konkretes Tatsachenmaterial zu der noch sehr wenig aufgearbeiteten Geschichte der Ausbeutung und Vernichtung der Armenier beim Bau der Bagdadbahn während des Ersten Weltkrieges. Claras Einträge bringen den Leser näher an die tragische Geschichte der Tausenden von armenischen Fachkräften und Bauarbeitern, die häufig samt ihren Familien in der Amanusgegend bei der Bagdadbahn unter sklavenähnlichen Verhältnissen schufteten, oft für nur Brot und Wasser, um anschließend ins Nichts verschickt, erschossen, erhängt und abgeschlachtet zu werden.

8. Als primäre Quelle zum armenischen Genozid ist Claras Tagebuch – gemeinsam mit ihrem Augenzeugenbericht – ein unanfechtbares Dokument gegen die offizielle Politik aller türkischen Regierungen, die seit der Gründung der Republik 1923 bemüht gewesen sind, die Geschichte zu revidieren, die historische Tatsache des Genozids an den Armeniern zu bestreiten, zu fälschen und zu leugnen. Die im Tagebuch enthaltenen Notizen über die zielgerichteten Deportationen und Hinrichtungen der fleißigen und friedlichen armenischen Bauarbeiter der Bagdadbahn in der Amanusgegend widerlegen den offiziellen türkischen Leitsatz, nach dem die Deportationen und Gewalttaten gegen die Armenier normale Sicherheitsmaßnahmen in einer Kriegszeit und vornehmlich eine Reaktion gegen die aggressiven Handlungen von armenischen Revolutionären bzw. Milizen gewesen seien, die im Osten des Landes den russischen Kriegsgegner unterstützt hätten. Claras Schriften sind ein Beweis dafür, dass es den Jungtürken in Wirklichkeit eher darum ging, im Schatten der Weltkrieges ihr nationalistisches Endziel zu erreichen: die ganze indigene christliche Bevölkerung auf kleinasiatischem Boden – Armenier, Aramäer, Assyrer und Griechen – auszurotten und eine Türkei für die Türken zu errichten. Heute kann man kein Hehl mehr daraus machen. Im politischen Archiv des Auswärtigen Amtes wird dieses Endziel als historische Tatsache dokumentiert. Im Juni 1915 schrieb Innenminister Talaat, die türkische Regierung wolle «den Weltkrieg dazu benutzen, um mit ihren inneren Feinden – den einheimischen Christen aller Konfessionen – gründlich aufzuräumen, ohne durch diplomatische Interventionen des Auslandes gestört zu werden».55

Der 12. April im Tagebuch mit Einträgen in den Jahren 1915, 1916 und 1917.

Clara Sigrist-Hiltys Tagebuch

(vom 12. April 1915–2. April 1918)

Einträge, denen das Zeichen ▸ vorangestellt ist, enthalten einen Bezug zum Genozid an den Armeniern.

12. April 1915

Ziviltrauung bei J. G. Rohrer 10:15 mit Papa und Emmeli.56 Durch den Wald heim.

13. April 1915

Wir reisen nach Netstal,57 wunderbar sonniger Tag und holen unsere Pässe in Glarus.

14. April 1915

Kommissionen58 in Zürich. Zum Nachtessen bei Tante Gotta. Ernst und Jakob sind auch da.

15. April 1915

Treffe Hanneli59 abends am Bahnhof, wir reisen zusammen nach der Karthause. Jörgli erkennt das Tanteli schon an der Flüsterstimme.

16. April 1915

Ein ganzer Sonnentag mit Hanneli und den Kindern. Wir suchen Küchenschellen; Jörgli trägt seine Händchen voll mit Löwenzahn.

17. April 1915

Nachmittags bei Gaehlers in Thalwil. Abends in Netstal. Prachtvolle Abendbeleuchtung und Heimfahrt.

18. April 1915

In der Kirche. Dann erster Abschied für lange. Notar Denzler mit Pravi da. Elise, die Alte, in der Küche.

19. April 1915

Packen und einige Besuche. Alles sieht dem Abschied entgegen. Ein intensiveres Ausgenießen der letzten Tage, aber zuversichtliche, liebe Stimmungen.

20. April 1915

Mama bleibt die Tage über daheim, scheint so frisch und arbeitskräftig und ist für alles und überall zu haben.

21. April 1915

Unsere Hochzeitkuchen und Guetzli geraten fein. Mamas Freudenjauchzer. Die Vorbereitungen verdrängen die Abschiedsgedanken.

22. April 1915

Strömender Regen. Hanneli kommt mit den Kindern. Ich hole sie selbst nochmals ab.

23. April 1915

Tisch decken. Mein Zimmer sieht schon ganz festlich aus. Ich winde den Epheukranz um die 4 Fenster. Kinder bringen uns Blumen. Schlafe zum letzten mal in meinem Büdeli. Alles in Eile, Eifer, aber stille, leuchtende Augenblicke an Vrenelis Bettchen.

24. April 1915

Der Himmel macht immer sein traurigstes Gesicht. Blumen und Blüten richten. Kleine Weinbergträubchen, Dotterblumen, drei Körbe voll Primeln in kleinen Glasschalen; dazu Vasen mit Blütensträußen, Apfelbäumchen voll Blüten von Fritz. Ich schmücke allein den Erker.

Alles gelingt, und alle sind vergnügt. Ich mit H. auf dem Friedhof. Edi kommt abends glückstrahlend ins Hüsli. – Ich schlafe neben Papa und Mama und bin lange wach. Mama kommt zu mir.

25. April 1915

Blumen kommen an; wir schmücken damit das Haus. Jörgli spielt glückselig mit dem geschenkten Brunnen. Ich hole Fritz ab durch die Wiesen. Die Sonne kommt. Liebes Zusammensein. Abends kommt Frau Spoerry. Nach dem Nachtessen die Schwestern Marie und Sina.

Und dann die letzte Nacht daheim. Ich sehe den Margelkopf60 im Dunkeln leuchten. Mama kommt zu mir, wie ich mir einen Apfel vom Fruchtkorb hole.

26. April 1915

Strahlender Hochzeitsmorgen. Die Kinder überaus lieb; alles liegt bereit und wartet. Sonata andante von Mozart. Mama sitzt hinter mir, ihr einzig ruhiges Momentchen bei mir. Während der Trauung spielt Rita; Frl. A. singt «Wo Du hingehst». Das Vreneli pläuderlet unter der blühenden Magnolia. Dann Fotos. Jörgli bringt mir als Sennebüebli Alpenrosenzweige vom Margelchöpfli. Schwarzer Kaffee im Garten. – Hanneli bringt Fritz und mich an den Bahnhof. Sie winken uns alle nach.

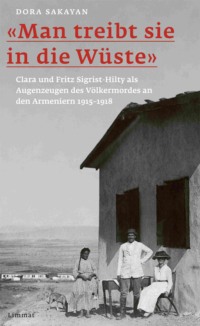

Werdenberg 1915. Fritz Sigrist und Clara Hilty

am Tage ihrer Hochzeit.