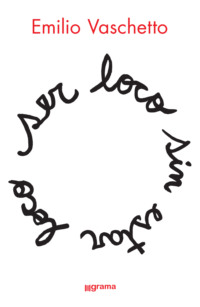

Kitabı oku: «Ser loco sin estar loco», sayfa 2

Las locuras morales de Helvio Fernández

Vemos entonces como, hacia fines de siglo XIX, luego de la enorme expansión de la doctrina degeneracionista, (23) muchas de las elaboraciones locales en torno al tema en cuestión terminarán absorbidas dentro del grupo de los “degenerados”. Allí también se ubicará la célebre “locura moral”, considerada a partir de entonces como un tipo de locura que exhibe de manera ejemplar los rasgos de la degeneración, y que acarrea el patético sesgo moralista que terminará por llevar, en muchos casos, el capítulo de las locuras lúcidas o las locuras morales al ámbito de la criminología.

Las publicaciones de Helvio Fernández, (24) muy representativas de esta época, van a compendiar una gran parte de las discusiones sobre el problema de este sector de la nosografía. En esta línea, en uno de sus trabajos se reproduce una lista de más de treinta nombres de lo que considera antecedentes de la “locura moral”, (caracterizada como un tipo de locura razonante). Citando en primer lugar al británico Pritchard (también a Pinel, a Esquirol, Maudsley, al mismo Kraepelin, y a otros dentro de la escuela alemana), y haciendo un minucioso recorrido sobre la historia de sus apariciones y desapariciones, no cesará de subrayar en la notable observación de que la locura moral termina siempre excluida de las clasificaciones. Y es para destacar el modo en que cierra sus dos principales trabajos; subrayando la dificultad inherente al problema de la distinción entre “anomalía” y “enfermedad”. Advertido de que no es el criterio médico que el guía la demarcación de lo “anormal”, dirá que la locura moral no puede ser considerada una enfermedad, sino más bien un estado congénito, una “anomalía constitucional” que “no reúne las condiciones requeribles para que pueda ser conceptuada como forma clínica autónoma”. Fiel al modelo de la degeneración, insistirá en que estos cuadros no deben ser considerados como estados patológicos adquiridos, al modo de las enfermedades, sino más bien el terreno que predispone a diversos tipos de psicopatías.

Fuertemente influenciado por nuestros positivistas, lo cierto es que Helvio Fernández no pudo evitar dejarse llevar por el prejuicio degeneracionista, y así admitir que la relación entre cuadros tan dispares se sostiene por el siguiente punto -clave de su interés-: la inmoralidad. El diagnóstico de estos cuadros se basa entonces, para el autor, en una distinción moral, no médica ni psicológica. Los locos morales se definen como tales en función de su incapacidad para distinguir el bien y el mal. Así, Fernández entrará en la tradición de los ya mencionados psiquiatras-policías.

Así, en esta entidad de “etiología vaga, patogenia desconocida, de contornos borrosos e ilimitados y de evolución indefinida”, que como bien señala el mismo Helvio Fernández es empujada “cada vez más hacia las zonas fronterizas de la psiquiatría”, se empieza a vislumbrar un espacio de saber que Michel Foucault denominará medicina de lo no patológico. Tal como señala Sandra Caponi, (25) esta psiquiatría ampliada, que se inicia en la segunda mitad del siglo XIX y se termina de consolidar en el siglo XX, hoy en día ha logrado invadir gran parte del campo de la llamada “Salud Mental”, arrogándose la autoridad de intervenir sobre cualquier conducta considerada anormal.

El club de los deformes

Simuladores o caracterópatas, intempestivos o inmorales; al fin y al cabo excéntricos. Ex-céntricos en el sentido de que ex-sisten a la psicosis, aun siendo –para nosotros- parte de su estructura. Tardieu, maestro de Moreau de Tours, había caracterizado estos sujetos dentro de “una clase de individuos insoportables a los que el mundo designa complacientemente bajo el nombre de ‘originales’”. (26) De allí que la figura retórica del oxímoron intentó, en este circuito, dar respuestas al atolladero de las clasificaciones. La lista de los nombres con que los viejos alienistas realizan su acrobacia nosotáxica devela una patética verdad: manía sin delirio, locura moral, locura lúcida, manía razonante, locura de los actos, psicosis con consciencia. Al permitir mostrar la conjunción de los opuestos en un sólo elemento, la figura del oxímoron -la misma que utilizaba Borges al hablar de ciertos “filántropos inhumanos”, o la que resuena en la imagen de “oscuridad luminosa” atribuida a la melancolía- ofrece la ventaja de poder sortear los límites del discurso-de-uso-corriente, (27) y así obtener novedosas resonancias. (28) Demostración palmaria de la estetización de un síntoma, que pone en evidencia modos logrados del Dasein. Recordemos aquí esa advertencia que realizara J.-A. Miller hacia el final del establecimiento del Seminario 23: “la ética esbozada en El sinthome se completa con una estética”. (29) Son estos sujetos los que ex-sisten bajo modos que resisten a las clases conocidas y forman parte de nuestras investigaciones en diversos programas clínicos (psicosis ordinarias, psicosis normalizadas, psicosis actuales).

Es esta misma orientación excéntrica, el desvarío de la clase, lo que constituye la certeza depurada del síntoma con mayores o menores logros. Efectivamente, “no encuentran en su consciencia ni en su juicio ningún freno que los detenga”. (30) Algunos, como relata Moreau de Tours, agrupándose en clubes o asociaciones en torno a un rasgo de anormalidad moral, buscaron alojar en un lazo social aquello que a su vez resultaba imposible de alojar (apelando a la fórmula de George Bataille una “comunidad de los que no tienen comunidad”). Otros, poniendo de relieve los “aparatos” de curación o las “suplencias”.

Estas pinceladas históricas, en su textura anacrónica, nos impulsan a reflexionar sobre ciertos hechos, que en la memoria aún indemne de una praxis centrada en el pathos nos proveen una enseñanza actual. A lo largo de un vasto acervo psicopatológico se ha desarrollado una fina semiología de la psicosis para diferenciarla del hombre llamado “normal”. Pero a medida que las categorías y la oposición entre locura y razón se hicieron más consistentes, mayor fue el engrosamiento de una zona gris, de un territorio indiferenciado donde habitan ambos.

Anticipamos aquí algo de lo que desarrollaremos en capítulos posteriores. Tanto desde la perspectiva psiquiátrica como psicoanalítica son contempladas dos maneras de posicionarse en la clínica: un modelo categorial, sincrónico y discontinuo y otro más elástico, dimensional y continuo. Al primero, le corresponde la discontinuidad, de la cual hizo gala la psicopatología desde sus orígenes y que se organiza alrededor de límites claros en lo concerniente a la locura en su diferencia con la normalidad. Este lugar fue cómodamente asimilado por el psicoanálisis alojando la clínica freudiana bajo una partición estructural (neurosis, psicosis y perversión). La forma continuista, presenta en la psiquiatría una visión dimensional y una línea divisoria que no resulta tan clara en cuanto a sus límites y fronteras. Propone una “zona gris” y la construcción de categorías intermedias como lo son los borderlines y, en el actual manual DSM V, la psicosis atenuada –tal como iremos viendo a lo largo de este libro. Sin embargo, en el psicoanálisis de la orientación lacaniana, la propuesta del programa de investigación de las psicosis ordinarias abrió una nueva salida a la perspectiva rígida y ya mecanizada del modelo estructural, a la vez que recrudeció otras dificultades tales como las de distinguir a quien es psicótico de quien no lo es. Lo que no se ha advertido hasta aquí es que, si uno sigue atentamente la lectura de Jacques Lacan, su orientación hacia el final es otra. Mientras la perspectiva estructural ponía en tensión la psiquiatría clásica y los hechos del lenguaje estableciendo una correspondencia estructural (el debate sobre los fenómenos elementales, el lugar del delirio, la no comprensión, etc.), la perspectiva de la clínica continuista depositó su interés en las formas de suplencia o de solución. Por lo tanto, su orientación final es posclínica (según la acepción de Jacques-Alain Miller) o pospsicopatológica, ya que su perspectiva es el funcionamiento.

Es evidente que el furor terapéutico, que empaña la práctica de hoy, se apuntala sobre la noción de déficit y no sobre las novedosas formas de invención sinthomática. Estas “psicosis sin locura” que hemos reseñado, estas “locura sine locura” deberían servirnos para poder abrir nuestra escucha hacia otras soluciones sintomáticas y así ayudarnos a saber acompañar en las construcciones a las que ciertos sujetos han arribado sin necesariamente nuestra ayuda. Solamente es que quizás ellos aún no lo saben, pero la mayoría de las veces tampoco nosotros.

2- Stagnaro, J. C., Matusevich, D., Huertas, R., Conti, N., Vaschetto, E., The birth of psychiatry: an european movement, Simposium en la World Psychiatric Asociation Congress, Madrid, septiembre de 2014.

3- Pinel, P., Traité Médico-Philosophique sur l’aliénation mental, Seconde édition, Brosson, Paris, 1809, pp. 156-157 (la traducción es nuestra).

4- Ver la excelente y cuidada edición de nuestros colegas Álvarez, Colina y Esteban: Trélat Ulysse. La locura lúcida, Ergon, Madrid, 2014.

5- Título de un libro desconocido de Paul Moreau de Tours del cual nos ocupamos en un artículo reciente. Vaschetto, E., “Excéntricos”, en: Revista e-Mariposa, Nro. 9, Grama, Buenos Aires, septiembre de 2016.

6- Moreau de Tours, P., Les excentriques. Étude psychologique et anecdotique, Paris, Société d’éditions Scientifiques, 1894, p. 5 (la traducción es nuestra).

7- La folie chez les enfants (1888) es considerado como el primer tratado de psiquiatría infantil. Otras obras del autor: Quelques considérations médicolégales sur les attentats commis par les enfants (1891), De la simulation des maladies mentales et nerveuses chez les enfants (1905), fueron señeros en la clínica psicopatológica en la lengua francesa.

8- Fous et bouffons. Étude physiologique, psychologique et historique (1885).

9- Cf. Brion, M., Psicosis con consciencia, infra.

10- Moreau de Tours, P., op. cit., p. 7. (Las cursivas son nuestras)

11- Sobre este aspecto de lo que hemos llamado la “errancia”, y siguiendo la estela de la elaboración lacaniana en su Seminario del año 73-74 Les non-dupes errent, uno de nosotros elaboró un libro titulado “Los descarriados. Clínica del extravío mental: entre la errancia y el yerro” (Emilio Vaschetto, Grama, 2010) y más recientemente el artículo “Viajeros, locos, errantes” (Emilio Vaschetto, Vértex, N° 114, 2014).

12- Moreau de Tours, P., op. cit., p. 9.

13- Alcorta, D., Disertación sobre la manía aguda, Tesis doctoral, Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires, 1827. Edición facsimilar en: Anales de la Biblioteca Nacional, Tomo Segundo, 1902, p.188. (Para todos los textos clásicos hemos conservado la ortografía original).

14- Ibíd.

15- Costa, D., Vaschetto, E., “Psicosis sin locura: antecedentes argentinos”, comunicación presentada en el XVII Encuentro de historia de la psiquiatría, la psicología y el psicoanálisis en la Argentina, Hospital T. Borda, Buenos Aires, octubre de 2016 y en el V Encuentro de la Red Iberoamericana de Historia de la psiquiatría, Santiago de Chile, diciembre de 2016.

16- Brion, M., “De la locura consciente”, en: Revista Médico quirúrgica, Año 7, N° 17, Buenos Aires, 8 de diciembre de 1870.

17- Seguimos en este punto la interpretación de Gladys Swain, quien a lo largo de su obra insistió en que allí donde Foucault veía una “escena primitiva” de un “orden psiquiátrico” que venía a sentenciar la división locura-razón, en contraposición se puede demostrar que había una psiquiatría naciente a partir de una perspectiva novedosa que contemplaba la coexistencia de locura y razón en los alienados, con la consecuente apertura a un terreno común de diálogo. Swain Gladys. Diálogo con el insensato, Madrid, Asociación Española de Neuropsiquiatría, 2009.

18- Korn, A., Locura y crimen, tesis para optar al grado de doctor en medicina, Facultad de Ciencias Médicas, 1883, p. 21.

19- Ibíd., pp. 25-26.

20- Ibíd., p. 10.

21- Ramos Mejía, J. M., Los simuladores del talento, F. Lajouane, Buenos Aires, 1904.

22- Recordamos aquí la controversia iniciada (y nunca concluida) de Macedonio Fernández en los Archivos de Criminología y Medicina Legal, a la sazón, José Ingenieros (ACML, Vol. 1, 1902). El título equívoco de “doctor” es sólo un anuncio de un libelo por demás exultante y pletórico de ironías. Lo interesante es que en la réplica se lo califica como un “antifisiologista”, a la vez que se lo invita al debate (“no le faltarán adversarios”, aclaran los naturalistas que firman en anonimato).

23- Cf. Huertas, R., Locura y degeneración. Psiquiatría y sociedad en el positivismo francés, CSIC, Madrid, 1992.

24- Fernández, H., “La locura moral”, en: Revista de Criminología, Psiquiatría y Medicina Legal, nº 10, pp. 156–169, Buenos Aires, 1923. Fernández, H., Consideraciones sobre la llamada locura moral, en: Revista del Círculo Médico Argentino y Centro Estudiantes de Medicina, Buenos Aires, 1927.

25- Cf. Caponi, S., Locos y degenerados: una genealogía de la psiquiatría ampliada, Lugar, Buenos Aires, 2015.

26- Citado por: Moreau de Tours, P., op. cit., p. 16.

27- Cf. Lacan, J., “La tercera”, en: Intervenciones y textos 2, Buenos Aires, Manantial, 1993, pp. 73-104.

28- Ya entrado el siglo XX, el uso del oxímoron, cuya riqueza conocen muy bien los poetas, va a ser ampliamente reemplazado en las diversas nosografías por el recurso -menos preciso- a lo “pseudo”, “oide”, “limítrofe”, etc. Así, lo esquizoide, lo paranoide, lo cicloide, la esquizofrenia pseudoneurótica, la personalidad limítrofe, etc. apuntan más a la apariencia -engañosa- de ciertos “locos que no lo parecen”, que al carácter esencialmente paradójico de la locura. Cf. Álvarez José María. Presencia de la melancolía, prólogo en: Iglesias Colillas, I., Los trastornos bipolares – Una revisión crítica, Letra Viva, Buenos Aires, 2015.

29- Lacan, J., El Seminario, Libro 23, El sinthome, Paidós, Buenos Aires, 2006, p. 238.

30- Moreau de Tours, P., op. cit., p. 17.

CAPÍTULO II

Investigaciones analíticas

Deutsch y la ficción identificatoria. Kernberg al borde del vacío. Green y blanche. Lacan, un viaje por los fenómenos elementales sutiles. Un daño en el sentimiento de vida. El dejar-caer-el-cuerpo

Es sabido que fueron los posfreudianos quienes anticipadamente empezaron a trabajar en las elaboraciones continuas y no tanto discontinuas de las estructuras. Melanie Klein, Donald Winnicott, Otto Kernberg, André Green; cada uno con su estilo fue situando formas intermedias entre la psicosis y la neurosis, a la vez que señalaron aspectos subclínicos de la estructura psicótica. Veremos aquí, en el pasaje por algunos de estos autores, algo que emerge de manera espontánea y que ya ha sido señalado por otros psicoanalistas: un punto de vacío. (31) Antes de arribar a ellos realizaremos un sucinto recorrido sobre las elaboraciones de Heléne Deutsch acerca del mecanismo denominado como sí.

Deutsch y la ficción identificatoria

Heléne Deutsch (1884-1982) es quien acuña el término “como si”, (32) para dar cuenta de algunas formas prodrómicas de esquizofrenia. Es preciso recordar que es un concepto extraído de la filosofía de las “ficciones” (Als ob) de Vaihinger, muy de moda en ese momento (1934). Se refiere entonces a un trastorno emocional que compromete tanto la relación del individuo con el mundo exterior como la relación con su propio yo. Ambos lazos están empobrecidos. El paciente puede sentirse cambiado y quejarse de no sentir nada o de que todo le parezca irreal, puede quejarse de que “los objetos no son más que sombras y los seres humanos y los acontecimientos le parecen irreales y teatrales”. Asimismo, hay una precisión que realiza Deutsch en donde diferencia la “despersonalización” de la personalidad “como si”. En la segunda, el sujeto no los percibe como trastornos. Justamente está integrado a su personalidad y al modo en que se produce ese particular mecanismo de identificación.

“El único motivo para utilizar un término tan poco original [como si] es que todo intento de comprender la manera de sentir y el modo de vida de este tipo de persona produce en el observador la ineludible impresión de que toda su relación con la vida presenta una característica que describiríamos como falta de autenticidad y, sin embargo, exteriormente es “como si” fuera completa […] La persona parece normal, y nada en ella sugiere un trastorno, dado que la conducta no es insólita. La capacidad intelectual parece intacta y las expresiones emocionales son adecuadas y bien ordenadas. A pesar de todo ello, algo intangible e indefinible se interpone entre esa persona y sus semejantes e invariablemente surge la pregunta: ‘¿Qué le pasa?’”.

A la primera impresión de normalidad se sigue la repetición de prototipos sin ninguna huella de originalidad. Se trata de expresiones meramente formales cuya experiencia interna está completamente excluida (el insight, podríamos decir). “Es algo así como la representación de un actor cuya técnica es perfecta pero que carece de la chispa necesaria como para que sus personajes tengan verdadera vida”. Refiriéndose a un paciente Deutsch dirá que para ella “no existe diferencia alguna entre sus formas vacías y lo que los demás realmente sienten”. Actitud que debemos contrastar con los individuos que por una u otra razón reprimen. Es lo que el mismo psicoanálisis revela, no se trata de una represión sino de una “verdadera pérdida de carga objetal” muy afín a la naturaleza imitativa del niño. La identificación al mundo circundante y su aparente adaptación buena a la realidad de estos como si, se realiza en el fondo sin una catexis libidinal. Presentan también una actitud completamente pasiva frente al medio, con una facilidad muy plástica para percibir señales del mundo exterior, y adaptar la propia conducta a ellas. La identificación con lo que los demás piensan y sienten es expresión palmaria de esta plasticidad pasiva, lo cual permite que la persona haga gala de una tremenda fidelidad y de la más vil perfidia.

Resumiremos entonces tres características del cuadro:

1) El carácter adhesivo [Klebrigkeit, pegajoso] que la persona “como si” imprime a todas sus relaciones, pero en cuanto se presenta la primera oportunidad, el objeto previo es reemplazado por otro y el proceso se repite una vez más. Esto los hace carentes de carácter: sus ideales y convicciones son más que reflejos de otra persona puesto que se ligan con gran facilidad a grupos sociales, éticos y religiosos. “… tratan mediante este recurso de dar contenido y realidad a su vacío interior y de establecer por medio de la identificación la validez de su existencia”. Subrayamos esta última frase pues vale apreciar aquí que se trata de esas identificaciones que asientan, diría Jacques Lacan, sobre un fondo de “insuficiencia de la vitalidad humana” (La familia, 1938). En la conferencia que dictara Deutsch treinta años después (Aspectos de las personalidades “Como si”, 1965) hará referencia a una “pseudofidelidad al objeto” que se manifiesta por “la manera de engancharse al objeto el tiempo que dura la identificación”.

2) La sugestionabilidad: a diferencia de la sugestionabilidad histérica para quien el objeto posee una carga erótica, en la personalidad “como si” hay una pasividad y una identificación de tipo autómata.

3) Tendencias agresivas completamente enmascaradas por la pasividad: “aire de bondad negativa” –dirá-, una leve afabilidad que se convierte fácilmente en maldad.

Rescatemos también uno de los casos descriptos en el segundo artículo, en donde se refiere a una niña que había desarrollado una “forma vacía” del Edipo. Esta apreciación no es menor, ya que nos lleva a enfatizar aquellos relatos escuchados en nuestros consultorios en donde está bien presente la arquitectura edípica, pero vaciada de su contenido formal, es decir, desalojada de su eficacia simbólica. Nos ahorraremos aquí las elaboraciones teóricas de la autora, si bien añadiremos que la “impresión personal” (vale decir el diagnóstico contratransferencial) y la “tendencia psicótica en la familia” le hacen pensar en que se debe en algunos casos al inicio de un proceso esquizofrénico. En un grado que es preciso destacar, el proceso esquizofrénico pasa por una fase “como si” antes de instalarse en el delirio, con lo cual es menester el estudio psicoanalítico de los estados prepsicóticos que contemplan esta personalidad. Finalmente, la autora vacila entre la neurosis y la psicosis al entender que tales trastornos emocionales “representan variaciones en la serie de las personalidades distorsionadas anormales”, en donde sin ser formas aceptadas de neurosis, poseen una “adaptación a la realidad […] demasiado buena como para llamarlos psicóticos”.

Viene a estos propósitos recordar en “Respuesta al comentario de Jean Hyppolyte…”, en los Escritos, que Jacques Lacan introducirá ahí el término “cercenamiento” para hablar de la Verwerfung freudiana a propósito del caso del Hombre de los Lobos.

“Su efecto, dice Lacan, es una abolición simbólica. Pues cuando Freud ha dicho… ‘cercena la castración’ (ya agrega a ello… ‘y permanece en el statuo quo del coito anal’), continúa: ‘con ello no puede decirse que fuese propiamente formulado ningún juicio sobre su existencia, pero fue exactamente como si nunca hubiese existido’”. (33)

Es bien conocido que Jacques Lacan menciona a Deutsch en su Seminario sobre Las psicosis (1955-56) por haber destacado no sólo el lugar del mecanismo del “como si” en las esquizofrenias sino en el modo de compensación imaginaria que, operando a nivel del Edipo ausente, le permite al sujeto en cuestión darse una forma viril sin el Nombre del Padre. (34) Forma de compensación privilegiada en la psicosis y que más adelante en su Seminario apelará bajo la forma de una “alienación radical” no ligada a un “significado anonadante” sino a un “anonadamiento significante”:

“Esta desposesión primitiva del significante, será lo que el sujeto tendrá que cargar, y aquello cuya compensación deberá asumir, largamente, en su vida, a través de una serie de identificaciones puramente conformistas a personajes que le darán la impresión de qué hay que hacer para ser hombre. Así es como la situación puede sostenerse largo tiempo; como los psicóticos viven compensados, tienen aparentemente comportamientos ordinarios considerados como normalmente viriles, y, de golpe, Dios sabe por qué, se descompensan”. (35)

Respecto a las “identificaciones conformistas” Lacan en “Los complejos familiares…” expresa claramente que en la fase fecunda del delirio lo que se derrumba es ese conformismo narcisista “superficialmente asumido”, agregará, “mediante el cual el sujeto ocultaba hasta el momento el narcisismo de su relación con la realidad”. (36) Lectura que podemos retomar bajo la última enseñanza de Lacan, no ya bajo las claves del desencadenamiento psicótico o de la forma de quiebre de la estructura, sino más bien sobre el presupuesto lógico acerca de qué evitaba hasta entonces su fracaso, o bien, cuáles eran las insignias (S1) que soportaban previamente su mundo.