Kitabı oku: «Color hollín», sayfa 2

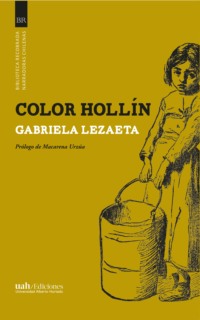

¿Por dónde transita la escritura de las mujeres impresa, publicada, premiada, elogiada y reseñada, pero luego olvidada o más bien vagamente recordada? Sin ir más lejos y como mencionaba anteriormente, Color hollín ganó el Premio Gabriela Mistral en 1969 y fue publicada en 1970, aunque en rigor fue autoeditada. Tomando el contexto social e histórico de fines de los sesenta, la novela claramente recoge varias temáticas que estaban en el ambiente, la preocupación por lo social y la marginalidad, la perspectiva de un joven pintor, Pablo, quien circula entre la política, la bohemia y su arte.

Al buscar referencias sobre la obra de Lezaeta encuentro algunas reseñas, sin embargo, no aparece ningún texto crítico que aborde la complejidad de la novela o que aluda a su novedad, a cómo la trama incorpora el discurso médico-siquiátrico, y cómo el artístico muestra y reflexiona acerca de la marginalidad. Esto permite a los lectores imaginar un Santiago delimitado entre una zona de modernidad y otra que parece detenida en el tiempo, hace no demasiados años atrás, un lugar abandonado como muchos otros que aún transcurren en otra temporalidad, más allá de haberse movido los límites entre lo urbano y la periferia. En una parte del texto se sugiere que la población donde se sitúa esta novela se ubicaría por la zona de Lo Valledor, en esa época fuera de los límites urbanos, suponemos que en una toma ilegal. Este es un territorio que contrasta enormemente con un Santiago descrito con autos, faroles, iglesias, edificios, calles y veredas; tan solo al otro lado del río: una acequia infectada, una toma de terreno, polvo, cerro, hacinamiento, poca higiene, carretas en lugar de automóviles. En síntesis, se muestra y denuncia un lugar con nula presencia de ningún tipo de orden, ni edificaciones ni servicios, por tanto, totalmente alejado de la presencia del Estado, que se hace presente solo cuando hay algún crimen y se asoma la policía. O bien, tras una catástrofe como una inundación, tras la cual aparece la ayuda social encabezada por mujeres de clase alta, como se ve en un pasaje del texto, ellas peinadas y arregladas con regalos para los niños, la caridad de la Iglesia, o bien jóvenes con algún tipo de inquietud social que se apersonan después de alguna catástrofe. Así es descrito el entorno donde transcurre la acción del texto y en el que habitan María, su madre lavandera y sus vecinas, madres solteras, ancianas aborteras y curanderas (con sabiduría y conocimiento de hierbas medicinales). Una de estas mujeres es retratada del siguiente modo:

—Ella sabe d’esas cosas. No es como toas nosotras… entendía. Dicen que cuando llegó aquí hace años, ya era bruja… Apenas oscurecía se colgaba un rosario al cuello y partía p’al cerro. Dicen que se encontraba con el mismísimo diablo que le entregaba recetas y amuletos mágicos (25).

Además de esta mujer, respetada y poderosa en la población, se encuentran los niños desnutridos y hambrientos, las violaciones de hombres mayores a niñas, robos, violencia, hacinamiento, alcoholismo, abortos, entre otros problemas.

Gabriela Lezaeta, además de ser escritora, fue estudiante de escultura; en 1958 entró a estudiar a la Escuela de Bellas Artes. En el año 1969 envía esta, su primera novela, tarea que le tomó aproximadamente diez años, al concurso Gabriela Mistral. Años más tarde, ganará también otros galardones, una mención en el concurso de cuentos de la revista Paula y en El Mercurio, diario en que es entrevistada y donde señala que eran estos los verdaderos estímulos a su escritura, ya que sus libros nunca estaban en las librerías. Además de su gusto por el arte y la escultura, gracias a su maestra Marta Colvin, (a raíz de cuya experiencia escribirá la novela Incendiaron la escuela)1, su hijo Robert Holmes me comenta que ella asistió a varios talleres literarios, entre ellos al de Manuel Rojas, Guillermo Blanco y Braulio Arenas. También creo de suma relevancia, como ella misma señala en la auto semblanza ¿Quién soy?, el hecho de haber conocido muchos de los lugares descritos en sus novelas y de la pobreza vista, tanto desde su trabajo en la Cruz Roja, como también a través de los relatos de su empleada, que ella recogió para construir el mundo referido en Color hollín.

“Solo soy una dueña de casa que escribe”, es el titular de una nota hecha a Gabriela Lezaeta publicada en el diario El Mercurio de Valparaíso en el año, 1985; en otras publicaciones, una firmada por Filebo y otra por Hernán Poblete Varas, se hace referencia a una acusación de plagio hecha por Lezaeta hacia 1987, debido a que alguien copió un cuento de su autoría, con el que esa persona ganó una mención en el premio Jorge Luis Borges en Argentina. Más allá de estas dos notas en el diario, resulta por lo menos insólito que ambos varones comentaran que al final era casi un homenaje, ya que nadie iba a plagiar un cuento malo, y citan el caso de Óscar Castro y un título de José Santos González Vera, La copia y otros originales (1961). No hace falta señalar que todos estos reportajes fueron hechos por hombres, sobre una autora de “literatura femenina”, y tal vez de ahí la liviandad con que en general se la trató, como por ejemplo se observa en el título de esta entrevista de Las Últimas Noticias en 1985: “La escritora Gabriela Lezaeta mira la vida con ojos celestes”.

¿Serán estas estrategias o tretas que en su momento permitieron no posicionarla en un lugar más destacado en las letras de la época reduciéndola un poco a la dueña de casa de ojos claros que además escribe? Pero esta artista y escritora fue también aprendiz de escultura, enfermera, mamá de cuatro hijos y alumna de talleres literarios, además de practicante de yoga y conocedora de su filosofía, cuyo interés en el funcionamiento de la mente humana se traspasa al interior de la novela.

Al echar una mirada rápida a la historia literaria de esos años, busco cuáles eran los nombres que resonaron hacia fines de los años sesenta. El sitio Memoria chilena, en una de sus entradas —“Narradores chilenos de la década del 60”— nombra a los siguientes autores: “Carlos Droguett ganó el Premio Alfaguara de 1970 con su libro Todas esas muertes y José Donoso publicó El obsceno pájaro de la noche, obra con la que se insertó en el boom latinoamericano”.

Por su parte, Gabriela Lezaeta, en esta suerte de crónica autobiográfica y literaria, ¿Quién soy?, atribuye en parte a la política tan revuelta de esos años la causa por la que la galardonada obra Color hollín, prácticamente no apareciera en la prensa y que terminara con ella misma autoeditándola, teniendo una presencia casi nula en librerías, así como tampoco tuvo noticias de la venta de sus ejemplares. En el mismo texto, la autora señala que escogió a María como su protagonista por cierta identificación: “Creo que de ahí el primer personaje que busqué fue una muda, la de mi novela Color hollín. Las palabras me son traicioneras: tengo miedo de las palabras. Puedo hablar mucho pero mal” (¿Quién soy? 11).

Estas palabras de Lezaeta resuenan en estas otras y se hacen eco con las de su María de la novela: “Si pudiera hablar… ¿hablaría? Tal vez al amigo de mi infancia… Tú que te ocultas con tu muchacha de la luz de la luna bajo los aromos, mientras que yo… al sol, sin la compañía de una sombra que mintiera bella la tierra…” (152).

Conocemos de sobra las numerosas omisiones y silencios de la historia crítica literaria chilena, una historia en la que abundaron lecturas muchas veces pobres, ciegas, superficiales, que redujeron a sus autoras a anécdotas como lo han hecho con otras escritoras. Así, voces como la de Lezaeta pasaron de manera oblicua, relegando a un silencio y un vacío a una escritura que es mandatorio revisitar. Un mutismo que remite a este personaje mudo y escritor, que develando desde el acto de escribir vidas, traumas, y desentrañando con sus letras el sentido de su vida, su camino recorrido hasta el momento casi epifánico, como en el que comienza María comienza a escribir, entregándonos sus percepciones y pensamiento poéticos. La conexión con la naturaleza y la vida y el más allá confluyen en el pensamiento mágico de María, por ejemplo, al recordar al niño muerto por una máquina de construcción, a orillas de la acequia, en la población:

Tal vez Chico está en las hojas fragantes de la menta y yo paso todos los días a su lado acariciándolo… y el viejo que continúa en su agonía, volverá también, en un sauce o en un arrayán, joven y fuerte. Humildemente suplico mi propia transformación en una mata de retamos, y luego la convicción de ello me alegra (139).

La escritura de la narradora muda, cuya voz activa en clave diálogo y novela, entrega las diversas facetas de esta historia, donde hablan las vecinas y miembros de esa comunidad, para volver a ella, a la dificultad de encontrar su subjetividad en medio de su vida y de buscar definiciones, cuestionándose lo que no se dice ni alcanzan a transmitir, las palabras traicioneras e inalcanzables para el decir, como observamos hacia el final del texto:

¿Qué soy yo, Lucy? ¿Podrás decirme al final si son así todas las mujeres normales que ríen y cantan, que a veces pueden gritar con indignación que pasean al sol con sus niños en cochecitos mientras conversan con ellos? He escrito “gritar” y sus letras me conmueven y estremecen y quiero escribir también “alarido”. Siento que debe ser como vaciar el dolor, como vomitarlo o como zigzagueante rayo en que descargar una ira de alto voltaje (218-219).

En síntesis, podríamos decir que, si bien hay un intento de normalizar al cuerpo de María vía hipnosis y a través del tratamiento médico, sin embargo, en un punto su persona se resiste y como respuesta se entrega a esta escritura. No obstante, será este saber científico que intentará desentrañar y descifrar la corporalidad enferma y extraña sin voz lo que construirá un cuerpo en la escritura, liberándose como una carcasa que resuena con las palabras que María va escribiendo. El efecto de sanación y comprensión de su historia y de ella misma, ocurrirá a través del rastro que deja la corporalidad de María: su escritura, plasmada en Color hollín. “¿Quién dijo que yo era muda? Solo que a mí no me entendían” (221).

Obras citadas

Agamben, Giorgio. Infancia e historia. Destrucción de la experiencia y origen de la historia. Traducción Silvio Mattoni. Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora, 2007.

Correa, María José y Mauro Vallejo. Cuando la hipnosis cruzó los Andes. Magnetizadores y taumaturgos entre Buenos Aires y Santiago (1880-1920). Santiago: Pólvora Editorial, 2019.

Freud, Sigmund. La hipnosis. Textos 1886-1893. Trad. Isabel de Miquel Serra. Barcelona: Editorial Ariel, 2017.

Gilbert, Sandra M. y Susan Gubar. La loca del desván. La escritora y la imaginación literaria del siglo XIX. Madrid: Ediciones Cátedra, 1998.

Kottow, Andrea y Ana Traverso. Escribir & tachar. Narrativas escritas por mujeres en Chile (1920-1970). Santiago: Overol, 2020.

Lezaeta, Gabriela. Color hollín. Santiago: Arancibia Hermanos, 1970.

—. “¿Quién soy?”. ¿Quién es quién en las letras chilenas? Edición de Oreste Plath. Santiago: Agrupación Amigos del Libro, 1977.

Valdés, Adriana. “Escritura de mujeres: una pregunta desde Chile”. Composición de lugar. Santiago: Editorial Universitaria, 1996.

1 Publicada por Editorial Nascimento en 1978.

A pesar del pensionista, solución en parte al problema económico, la rutina del rancho era la misma. El viejo encerrado en su silencio y en su hábito de dormir la siesta y echar maíz a las gallinas, que vivían en libertad por la pieza y el sitio. Un sitio nominal, sin dueño, sin cerco, limitado por la desigualdad del terreno, y por el que la vieja solía corretear persiguiendo a los chanchos del vecino que irrumpían a comerse sus choclos.

La María en cambio, dulcemente revuelta en sus quince años que escondían una mujer físicamente madura, desgranaba el tiempo entre sus dedos nerviosos, convirtiéndolo en ansiedad y maíz.

—¡María! —ordenaba la vieja en una arrastrar de chancletas—, llévale su plato a don Paulo.

—¿Por qué no lo lleva usté? —alegaba defendiéndose de las oleadas calientes que la recorrían, coloreándole las mejillas, perturbándole el compás de la respiración.

Inútil escabullirse ante las injurias de la madrastra. Lo tomaba temblando, y era como si el humo que se desprendía del plato coronado de cebollas viniera directamente de su cuerpo.

El hombre no hacía más que pintar: unos adefesios muy distintos a los temas escogidos. Por ahí decían que era loco y tal vez era cierto.

Cuidado, Mariita —le contaban de chica—, cuidado con las culebras embrujás. Si las miras en los ojos te esclavizan, y te dejan para siempre girando como un trompo alrededor de ti misma.

Y lo recordaba ahora, al verlo pasar con su tela, su indiferencia, sus hombros puntudos como dos estacas. A pesar de la advertencia del cuento, sentía a sus ojos clavarse en él sin su permiso. Y eran ellos los culpables, los que al adherirse como sanguijuelas, la hacían desear la caricia de esas largas manos huesudas, seducida como por una de aquellas culebras malditas.

A veces le parecía sorprender una respuesta, aún cuando no la mirase de frente: un punzazo en la espalda, en la nuca o donde posare él los suyos. Una sensación casi dolorosa.

No había defensa posible al tratarse de un hechizo. Y María desgranaba su maíz y su tiempo en la espera.

Titubeó un poco al instalar su atril en medio del camino. Tendría que resignarse a compartir el momento íntimo de la creación con los transeúntes, esa tropa de fantasmas harapientos, terrosos, borrachos que circulaban por ahí esparciendo sus olores, las carrasperas y gargajos de sus bronquitis crónicas. Desde el punto de vista de su pintura era el sitio perfecto: en primer plano los alambres telefónicos y eléctricos entrecruzados, más atrás la asimetría endiablada de los ranchos, empujándose, equilibrándose en el terreno desigual; tan pronto desolado al acercarse a las márgenes del río como reapareciendo unos metros más allá sobre un suave lomaje con su adorno de bosquecitos bajos, arbustos y eucaliptus nuevos.

Colocó su cajón de espaldas al cerro haciendo caso omiso a la puesta de sol. El impacto de la fealdad o de una conmovedora pobreza, un muro derruido, símbolo decadente de vejez, de pretérito, o la carcoma verdosa de un fierro oxidado, eran para él fuente de inspiración y no ese rubicundo y estúpido sol burgués.

Abrió la caja de madera haciendo el habitual despliegue de pinceles y tubos de colores. Se sentía1 rico al empezar como ahora con una remesa nueva de óleos y un frasco lleno de trementina. Equilibrando la tela empezó a silbar una cancioncilla. Pronto lo descubrirían los chiquillos y con ellos las chanzas y la pérdida de este inspirado momento de soledad.

A su lado pasó una mujer arrastrando unas ramas secas sujetas por un alambre. Dejando en la tierra una huella honda y rayada siguió hasta muy lejos con su cabeza vuelta, espiando la primera capa de gris con que había embadurnado el cuadro.

Pablo la miró. Era flaca y con su falda de ruedo desigual parecía un espantapájaros, pero el recuerdo de sus ojos bonitos iba tras ella igual que la leña, a rastras. Volvió él a su gris; a pensar en las hembras de su preferencia que allí abundaban: sin maquillaje, de piel seca y dura, de cabelleras primitivas lavadas con el mismo jabón en polvo de la artesa. En las noches salía a caminar espiando los recovecos de sombra de los bosquecillos por el gusto de descubrirlas en sus amores prohibidos. Y para Pablo, el sexo en el contacto con la tierra se purificaba y adquiría aquí algo limpio en su forma ruda de amar, algo limpio en la mugre, en el aire con olor a río. Lo que siempre faltó en las piezas alfombradas de su niñez, en el perfume a tabaco habano, a polvos importados que a veces volaban desde el cisne plumífero del tocador de ella. De la gran puta que era su madre.

Pablo dejó de silbar y marcó tres sombras oscuras sobre el gris para indicar las casuchas… ¡La mugre! Aquí no la encontraba; quedó allá, en su niñez. En la pieza en que se ahogaba junto con su virilidad naciente, saturándose los pulmones de polvos faciales y extractos de esencias como de un “smog” malsano.

Vagar es fácil; se comienza por las calles y los parques. ¡Oh, la delicia de la brisa fresca! En vez del calor húmedo y viciado de una pieza de hotel en que la ropa se seca por cansancio, sin aire y sin sol.

Tres niños que venían por el camino, a saltos, a empujones, a brincos, se detuvieron rodeándolo; un cuarto apareció quién sabe de dónde. Ya me descubrieron los condenados, se dijo, resignándose.

—¿Qué es eso d’iahí? —mostró uno en la esquina del cuadro.

—El techo de una casa.

—No parece.

—Parece un gato —dijo otro; y con el dedo borroneó la mancha oscura formando una cola.

Pablo le golpeó la mano con el pincel. Apenas le pareció una caricia al pelusa andrajoso, acostumbrado a soportar castigos mayores y empezó a burlarse, riéndose.

Traviesos, atrevidos, eran aquí todos los niños. Insoportables. Se recordó a sí mismo cuando tenía esa edad. Quieto, silencioso, capaz de sumergirse en un libro o pasar horas en el cine, viendo en el rotativo dos veces la película de fondo.

Ahora lo cercaban, por un lado los eucaliptus y por el otro las piedras; la arena anunciando la proximidad del río. Respiró con ansias el aire perfumado, el olor a madera que venía envuelto en humo.

Los niños, aburridos, se fueron y el suyo también se retiró al pasado. Su infancia estaba enterrada y nada podía ya dolerle. Y en la pintura estaba encontrándose con un desconocido.

Los alambres entrecruzados del teléfono y la electricidad en su juego geométrico sobre las oscuras manchas de las casuchas se iban lejos con su carga comunicativa y alegre sin detenerse allí.

Sobre la tarde ya casi oscura se aproximaba la figura de María, con un cubo de agua como pretexto. Pablo la divisó con un vuelco. Iba a pasar cerca. Ya no osaba defenderse; uno de estos días tendría que ceder al embrujo de María. Ni siquiera la pintura lo salvaba; distraído, incapaz de soportar más tiempo a esta virgen imprudente que lo cercaba con sus caderas macizas y sus miradas sedientas.

Pasó muy cerca pero él no levantó los ojos, tratando de evitar su contacto, ese golpe de corriente del que saltaría la chispa incendiaria. Se sentía tan a gusto aquí que hubiera deseado no tener ningún embrollo que lo hiciera perder este techo.

—¡Buenas tardes, on Paulo!

—¡Buenas! —siguió pintando, ya sin ver las últimas correcciones. Se había vuelto noche cerrada. Refunfuñando esperó que pasara para guardar sus útiles; no fuera que se le ocurriera acompañarlo.

En la esquina techada de totora, primaveral ángulo de las dos piezas destinado al cesto de ropa, dormía el pintor, el hombre que llegó a denunciar la pobreza. Convirtió en vacaciones largas una añoranza del campo que guardó desde su infancia. Despertaba tarde, cuando ya la muchacha había preparado el desayuno y repartido el alimento de las gallinas. Un rayo de sol que jugaba a ponerle un anteojo amarillo y luminoso, le servía de despertador, y al abrir los párpados todavía pesados de sueños matinales, María frente a él era su primera realidad, peinando a esa hora su mata de pelo negro, con la blusa abierta descuidadamente, a pies desnudos en la tierra todavía fría.

—Te levantas con las gallinas…

Le contestó con su sonrisa de siempre cargada con el enigma de la tierra.

—¿Qué piensas?

—Cosas.

¿Qué pensaba una muchacha así? ¿La mole imponente de la cordillera en el horizonte era algo para ella a más de ser una sombra y piedras? ¿O tal vez albergó de cuando en cuando una rebelión por su pobreza? ¿O ambiciones? Imposible descifrar el hermetismo de su sangre aindiada, y Pablo fumando el primer cigarrillo de la mañana, sentía crecer hacia ella, al mirarla, una ira sorda.

—Pásame los fósforos —le mintió ese día, escondiendo entre la ropa la caja que acababa de abrir. Se acercó avergonzada adivinando su pensamiento. Su talle no era fino y bajo su blusa se desbordaban los senos de piel oscura. Olía a jabón barato, a humo, a ceniza, a sudor animal. Y aquel estúpido corazón sonoro salió al encuentro de lo pedido, como si se creyera capaz de caminar solo adelante. ¡No era indiferencia! Era suyo desde el principio, desde el comienzo del paraíso, a pesar de su mirada lejana y de su expresión ausente. ¡La tierra! Ella era la tierra y lo bajaría de las nubes en sus brazos amorosos…

Desde su lecho casi a ras de suelo, Pablo de un rápido manotón pellizcó su muslo duro a través de la falda. Un chillido de triunfo entre doloroso y riente le contestó:

—¡No sea travieso, on Paulo!

Ese era su estúpido lenguaje. No sabía más que corretear a los perros, dar maíz a los pollos, de la mala vecina y de los enojos del tata. Pablo se despreciaba, pero sería abrazar la tierra, penetrar en la miseria, verterse en el río, igual que los desagües vacían en él sus letrinas. Desde niño, siendo puro, sentíase corrupto cual si su madre lo hubiese concebido con desecho de varios hombres.

La atrajo hacia sí, entre un revolotear airado de las aves presidiendo desde el techo, y mil rayos de sol filtrándose a través de la totora y moteando los semblantes crispados de luz y sombra…

Apenas un mes de amores furtivos, de temblorosos encuentros en la colina, de desnudarse bajo los cielos y de amarse entre las gallinas y los perros; bajo el sol y aprovechando también los recovecos de sombra. Pero a causa de la mujer perdió su refugio. Una tarde se fue, con tres cuadros nuevos y la caja de pinturas vacía. Ella lo siguió hasta el camino:

—¿Adónde vai?

—Ya me he quedado bastante no te parece… De todos modos, te quiero María…

Corría viento y se remecían los árboles y las fonolas en anuncio del otoño. El camino se marcaba como una ancha cinta en el polvo, interrumpido por la bandera flameante de la falda de percala roja y azul. Envuelta la cabeza con la bufanda a modo de pañuelo se quedó la María, con el vivo deseo de sujetar a Pablo abrazándolo. Un sentimiento de derrota le amarró los brazos, dejándola en medio de la polvareda plantada con firmeza en la tierra, inmóvil, mientras gemían los álamos y se desgajaban los sauces.

María tuvo una hija muda.

Su padre le pegó a la mujer con quien vivía cuando supo que ella estaba embarazada.

—Tú tienes la culpa por no cuidar mejor a la chiquilla —fustigó, con un par de latigazos de su cinturón de cuero, marcándole dos huellas sanguinolentas a un lado de la cara. ¡María! La joven hija orgullo de su ancianidad… ¿Quién osó disputársela? Y unos celos de amante lo enfurecían.

Descargada su ira con la vieja bruja que le cocinaba y mantenía con tal de compartir su cama, cayó en su apatía normal y su rutina de silencio.

Y por eso María se sentía culpable; porque era injusto. No por lo otro. Ella lo quiso así; nadie más que ella tuvo la culpa. Afrontar lo que venía era el pago de una deuda y hubiera deseado que su madrastra no hubiese sido injustamente castigada. Ningún remordimiento más podía sentir al haber seguido un mandato profundo que la impelió a unirse a Pablo y menos cuando era un hechizo (similar al de las culebras). Fue ella solo otra víctima.

Los días pasaron entre un rosario de vientos, lluvias y soles, y después de aquel día en que su padre descargó su indignación cuando supo lo del embarazo, no volvió él a mencionarlo y su mujer amancebada le tenía demasiado miedo para atreverse a reprenderla.

Cuando nació la hija se la aceptó en la casa sin ceremonia ni preparativos y en el mismo cajón usado de asiento por el ausente, ocupó un lugar mínimo.

María fue casi feliz con la secreta esperanza de verlo regresar. La niña tenía sus mismas facciones angulosas, pálidas, su mismo pelo que sin ser rubio era incoloro, sus manos de dedos largos, lo cual no la hacía un bebé atractivo y tierno como otros, suaves y rollizos, masa erótica para los embelesos maternales. Imposible reconocer nada de sí misma. Ni su boca redonda y abultada, ni sus pómulos salientes que se traslucían a través de la piel morena y en partes cetrina.

Hasta que pasado el tiempo, reconoció la desgracia y fue confirmada por el doctor del dispensario: la niña era sordomuda. Esto la hizo perder el escaso interés que había depositado en ella. Cuando a la muerte de su padre se fue la madrastra llevándose las gallinas, volvió ella a trabajar duro para mantenerse, dueña absoluta de la pieza con techo de fonola.

Al principio la asediaban los hombres, pero al verla tan bravía fueron resignándose a dejarla sola, en una población en donde había mujeres de sobra.

Ropa sucia, limpia; sucia, limpia… una blanca cadena de trapo amarró sus días, su corta juventud de risa, su bien pagado devaneo. Cada camisa lista, un grillete entre los eslabones interminables que iban marcando las manchas oscuras de sus venas. María se dedicó a cumplir sumisa su misión de vivir, su necesidad de subsistencia, urgente cuando el trabajo disminuía.

Sobre su cerviz hecha para el yugo fue formándose una cutuma adiposa y las bellas caderas redondas

perdiéndose entre la marea de grasa que empedernida se derramaba por su cuerpo, borrando toda línea armónica. Y junto con ellas, fue también borrándose la esperanza y el ansia por el hombre que tuvo, quedándole solo un rencor por su abandono y sobre todo por haberle dejado esa carga injusta de la hija defectuosa. Le dio su leche y luego el alimento duramente ganado: con eso le parecía que su misión de madre estaba cumplida y recumplida. Jamás una caricia, jamás un juego. Solo la libertad, los cerros, para que satisficiera un afán de vagancia que parecía acosarla. Le hubiera dejado siquiera una persona normal con la cual ella pudiera solazarse, descargar en injurias su mal humor, o pelar a las vecinas… Cuando en la noche terminada la tarea, sorbía el mate, deseaba su compañía, más que la de un hombre. La miraba largamente, esperando las palabras que no salían, el comentario pueril que rompiera la monotonía del trabajo, el milagro. Solo los ojos del pintor incrustados en la cara de su hija le respondían. Pero la mujer, recubierta de grasa por dentro y por fuera, por su cerebro, por su sensibilidad, no captaba sus expresiones y la niña semidormida los cerraba con todos sus misterios. Roto el minuto de acercamiento, cada una volvía a su soledad.

Difícil recordar algo con este sueño que tengo, con este cansancio, y más aún si me preguntan por mi madre. Nunca fui esa muchachita detestable y flaca de la que me hablan, siempre he sido lo que soy: una persona mayor, que estudia, se adapta y obedece.

No… no la recuerdo, pero sé que voy viajando hacia ella a través de un dolor de cabeza, y quisiera quedarme en cualquier estación, en una estación agradable, en un columpio, en un camino cualquiera…

No puedo. De veras que estoy tratando de recordarla. Voy cayendo… Hay humo… o neblina, y la mesa no me deja verla.

Espere… está más claro… Hay un gato. Salta de mis brazos y se escabulle. Entre las patas de madera me quedo sola, en cuclillas. Es todo un universo este hueco tibio, techado con un mantel en el que cada rotura imita una estrella. Me rodea una oscuridad húmeda con olor a jabón y a orines y en donde chorros espumosos de lavaza me persiguen y salpican. Mil burbujas que estallan y terminan en pocitas de agua negruzca o en frescas manchas tibias, y que al cabo desaparecen, dejándome solo este frío y grandes áreas oscuras en mi ropa. Ella está ahí. Forma parte de esta pieza igual que la silla coja y que yo misma. Camina a mi alrededor; una falda que tan pronto está gacha atizando el fuego, como clavada frente a la tabla de planchar, o bien como ahora que chorrea agua al lado de la batea, unida a mí por este cordón líquido.

Mi madre es una columna. Sólida, firme y puedo aferrarme a ella cuando tengo miedo y remecerla cuando tengo hambre. Dos piernas de venas estriadas y manchones azul oscuro es lo que alcanzo a ver de mi madre columna. Encajo a ella en mi recuerdo unos pies anchos, ese par de animalillos vivos y rechonchos en su complicada presión de tiras de cuero, correas que cuando el frío arrecia se aprietan sobre calcetines de lana en vías de desintegrarse. Levantando mi cabeza veo sus caderas amplias, sujetas en un delantal desteñido, para que no se desarticulen en el pesado vaivén de su andar. Tan pronto se agachan como se desplazan hacia un lado, con toda su masa de carne blanca e informe. La tela ceñida empieza a partirse y pienso que si se rajara de golpe mi madre se desarmaría en pedazos, y vuelta yo a tener que armarla en mi memoria como un rompecabezas.

¿Más arriba? Más arriba mi madre no existe, se me borra suavizada en una niebla bondadosa, diluida… Gris barroso, negro hollín. Es un color que usted, doctor, lo habrá visto y no lo recuerda.

No es el gris límpido de un cielo lluvioso, ni es el negro asombrosamente negro del fierro. Ni cálido ni puro; incierto, dudoso, y es el color de la miseria, el color favorito del artista al copiar rejas y palos quemados, aquel hombre que yo vi pintar enloquecido, rasguñando la tela, sobándola a veces con el pincel en una caricia temerosa o a brochazos audaces tratando de dañarla como si la odiara. Traté de aprender: se mezcla un poquito de negro con un pichintún de blanco y un tantito de ocre…

¿Más arriba?… No me acuerdo, doctor. Solo existe ella para mí desde el lazo de su delantal hasta la suela de sus zapatos. Es lo que yo alcanzo a ver; este cerro amplio envuelto en su tela a cuadros y que ahora abandona su altar de agua y se ubica frente a la tabla de planchar. El pesado artefacto se desliza liviano como una pluma o un tren de lata, dejando tras de sí el género tieso, más nuevo y más blanco… Adelante, atrás, adelante, atrás… aquí bajo la mesa llega su emanación de vapor tibio desentumeciéndome de la humedad, y del frío que entró conmigo. El tufillo a carbón, a tela almidonada, a hogar, marea y duerme…