Kitabı oku: «Der arme Trillionär», sayfa 6

Die Affäre um das „Hortensia-Diadem“

Schon früh reichen die wirtschaftlichen Verbindungen der Omnia weit über die Staatsgrenzen hinaus. Bei einem Deal mit spanischen Geschäftspartnern verstrickt sich Bosel in einen Kriminalfall um ein mysteriöses Schmuckstück. Diese Affäre wird ihn schwer in Bedrängnis bringen und 17 Jahre später sogar ein Fall für den Staatsanwalt sein. Die Rede ist vom geheimnisvollen „Hortensia-Diadem“, das 1920 unter merkwürdigen Umständen im Wiener Auktionshaus „Dorotheum“ versteigert worden ist.

Das Hortensia-Diadem war ein legendäres Schmuckstück, das der französische Kaiser Napoleon Bonaparte in einer Pariser Juwelierwerkstätte als Hochzeitsgeschenk für seine Stieftochter Hortense de Beauharnais anfertigen ließ. Hortense war die Tochter des auf der Guillotine hingerichteten französischen Revolutionsgenerals Alexandre de Beauharnais. Dieser hatte sich schon relativ früh von seiner Frau Joséphine getrennt, die 1796 in zweiter Ehe Napoleon heiratete und acht Jahre später neben ihrem Mann in Paris zur Kaiserin gekrönt wurde. Auch nach seiner Scheidung von Joséphine hatte Napoleon viel für seine Stieftochter übrig. Hortense heiratete Bonapartes Bruder Ludwig und wurde so von 1806 bis 1810 Königin von Holland. Damit erlangte das Hortensia-Diadem in Holland Kronjuwelen-Status.26

Nachdem Hortense 1837 in der Schweiz gestorben war, kam das berühmte Diadem in den Besitz der italienischen Linie des Hauses Habsburg-Lothringen. Das prächtige Geschmeide bestand aus 300 Karat schweren Brillanten, die in Goldblätter und Hortensia-Blumen eingefasst waren. Vor dem Ersten Weltkrieg gehörte das Diadem Erzherzog Leopold Salvator von Österreich-Toskana, der mit der spanischen Prinzessin Blanca de Borbón verheiratet war.

1919 verlagert Leopold Salvator seinen Wohnsitz nach Barcelona. Weil das Hortensia-Diadem bei einem Hauslehrer in Österreich versteckt war, damit es nicht von der Republik konfisziert werden konnte, sollte es der ehemalige Marineoffizier Josef Korwin unbemerkt nach Spanien holen. Korwin und ein Geschäftspartner kommen dabei auf die Idee, sich den Familienschmuck zur Finanzierung von Export-Import-Geschäften mit Sigmund Bosels Omnia „auszuborgen“. Das Diadem wird für einen Kredit im Wiener Dorotheum verpfändet, die Omnia bekommt den Pfandschein in die Hand.27 Als der Schwindel auffliegt, schrillen bei den rechtmäßigen Eigentümern des Diadems in Spanien die Alarmglocken. Der Familienschmuck liegt schutzlos in einem Pfandleihhaus in Österreich. Nun zählt jeder Tag. Leopold Salvators Sohn Rainer schaltet Polizeipräsident Schober ein und macht ihm klar, dass sich das Diadem unrechtmäßigerweise im Dorotheum befindet. Schober sorgt dafür, dass das Schmuckstück gesperrt wird und nicht versteigert werden darf. In der Zwischenzeit versucht die Adelsfamilie, das nötige Geld zusammenzukratzen, um das Diadem auszulösen. Als der damalige Dorotheum-Direktor Hallama aber auf Sommerurlaub geht, wird das Diadem am 7. Juli 1920 „unabsichtlich“ in eine Versteigerung eingebracht und günstig einem Unbekannten zugewiesen. Die Polizei leitet Ermittlungen ein, die zur Vermutung führen, dass Bosel das Schmuckstück über einen Strohmann ersteigert hat. Den Beweis dafür findet man aber nicht, die Affäre verschwindet in der Versenkung. Das Hortensia-Diadem bleibt wie vom Erdboden verschluckt.

Die große Stunde der Schnäppchenjäger

Die Omnia ist für Sigmund Bosel während der Inflationszeit nicht nur ein Gewinnbringer, sondern eine sprudelnde Devisenquelle. Das ausländische Geld verschafft ihm eine immer größere Hebelwirkung bei Krediten, mit denen er in verschiedenen Wiener Stadtteilen Zinshäuser in guten Lagen erwirbt. Bosel hat auch Übernahmegelüste am österreichischen Kaufhaus-Sektor. Man kann sich gut vorstellen, dass er innerlich darauf brennt, sich eines der großen Modehäuser einzuverleiben, zu denen er einst als unbedeutender Wäschehändler neidvoll aufgeblickt hat. Die Traditionsfirmen, die er aufkaufen will, sind das Modehaus Zwieback und das Warenhaus Gerngroß, das vor dem Ersten Weltkrieg der größte Shoppingtempel der Monarchie gewesen war. Beim ersten Übernahmeversuch zeigen ihm Gerngroß und Zwieback noch die kalte Schulter, ein paar Jahre später wird Bosel einer der Gerngroß-Haupteigentümer.28

Die Wiener müssen indes mitansehen, wie sich ihre inflationsgeplagte Stadt ab 1920 zu einem Einkaufsparadies für reich gewordene Inländer und zahlungskräftige Ausländer entwickelt. Sogar arbeitslose Briten fahren scharenweise nach Wien und Salzburg, weil sie hier in den feinen Hotels mit ihrem Arbeitslosengeld fürstlich absteigen können. Wer damals als Tourist oder Spekulant nach Österreich kommt, erlebt schnell, „dass man ja in diesem armseligen Wien umsonst leben kann“.29

Durch den lächerlichen Umrechnungskurs der Krone gibt es auch Immobilien und Luxuswaren zum Diskontpreis. Hellmut Andics hat den Räumungsverkauf in den verarmten bürgerlichen Haushalten so beschrieben: „Man musste leben, musste essen – wozu noch Biedermeierkommoden, wozu noch echte Perser, wenn der Suppentopf leer war! Wahre Hyänen der Not überschwemmten Wien. Der große Ausverkauf lockte Interessenten aus aller Welt nach Österreich. Die Aufkäufer durchstreiften die Stadtpaläste der Aristokraten ebenso wie die Fünfzimmerwohnungen der pensionierten Hofräte.“30

Wien wird zu einem Durchhaus für Geschäfte zwischen Glanz und Elend. Viele geißeln den moralischen Verfall der Nachkriegsgesellschaft und mokieren sich wie Hugo Bettauer über den Geltungsdrang protziger Erfolgsmenschen am Pferderennplatz. „Schöne Frauen in Hülle und Fülle, rassig und schlank die jungen Weiber aus den uralten Familien, schön auch oft genug die Frauen und Töchter der Parvenus, die mit wienerischer Geschmeidigkeit rasch die Manieren der wirklich vornehmen Welt annahmen und kraft ihres Reichtums demnächst ihr rotes Blut mit dem blauen der enttitelten, depossedierten Hocharistokraten von 1918 mischen.“31

Wirklich gern gesehen sind die Neureichen nur in den Geschäften der Maßschneider, Luxuswarenhersteller und Schmuckhändler, die mithilfe der betuchten Kundschaft anstandslos durch die Krise kommen. Ansonsten stehen die Emporkömmlinge unter Pauschalverdacht, wie das der Komponist Ernst Krenek in seiner Autobiografie anklingen lässt. „Viele ehemals reiche oder wohlhabende Leute verarmten, oder stürzten gar ins Elend, und eine neue Schicht von Profitjägern und Gaunern wurde nach oben geschwemmt.“32

Die Bevölkerung war freilich mitverantwortlich für die Situation, die allseits verflucht worden ist. Wo immer möglich, haben die Österreicher ihr Geld in ausländische Banknoten umgewechselt. Die Währungskrise machte aus kreuzbraven Bürgern notgedrungen „Valuten-Hamsterer“. Viele Kleinanleger wurden so zu Mini-Spekulanten, die Fremdwährungen gehortet haben, um sie später bei erhöhten Kursen wieder abzustoßen. Was viele Otto-Normalverbraucher damals im Kleinen tun, machen die Banken und Spekulanten in großem Stil. Die Finanzbranche versucht, vom Niedergang der österreichischen Krone zu profitieren.33

Wie hat man aber damit Geld verdienen können, wenn so viele das gleiche Ziel hatten? Die Antwort ist, dass es beim Wechselkursverfall der Krone mehrfach Ansätze zu einer Trendumkehr gegeben hat. Und zwar immer dann, wenn eine ausländische Finanzhilfe durch den Völkerbund oder die Siegermächte greifbar schien.34

Weil aber letztlich bis Herbst 1922 nichts daraus wird, können die Wiener Geldhäuser lange Zeit Spekulationsgewinne einstreifen. Die Bankenkenner Egon Scheffer und Paul Ufermann berichten, dass auch Sigmund Bosel auf den Niedergang der Krone gesetzt hat. „Während die gemütlichen ‚Weaner‘ traurig bei einer Tasse schlechten Tees hockten und der guten Zeit gedachten, handelte Bosel Devisen gegen österreichische Kronen.“35

Bosel ist damit im Fahrwasser der Wiener Großbanken unterwegs, die nicht nur selbst spekulieren, sondern munter Kredite für Währungsspekulationen hergeben. Zwischen 1920 und 1922 sind solche Devisengeschäfte ganz legal möglich gewesen. Schluss mit den Spekulationen gegen die Krone ist erst im Juli 1922. Die Regierung errichtet die staatliche Devisenzentrale. Die Republik reglementiert damit den Devisenhandel aufs Neue und nimmt den Baisse-Spekulanten die Luft aus den Segeln – was aber viel zu spät war, wie kritische Beobachter gemeint haben.

Emporkömmlinge am gesellschaftlichen Firmament

Im Vergleich zu den anderen Inflationsgrößen seiner Zeit ist Sigmund Bosel eher ein Spätzünder gewesen. Anfänglich steht Bosel komplett im Schatten von Camillo Castiglioni, der sich schon im Ersten Weltkrieg als Auto-, Flugzeug- und Motorenhersteller einen Namen gemacht hat. Derweil Bosel noch ein kleiner Kaufmann ist, macht der Industrielle Castiglioni als k. u. k. Kriegsgerätelieferant bereits das große Geschäft. Die Firmen des Technikpioniers fertigen mehrere tausend Flugzeuge für den Luftkampf der kaiserlichen Doppeldecker-Maschinen. Als der Krieg zu Ende geht, ist Castiglioni ein schwerreicher Mann. Noch reicher wird er dadurch, dass er auch beim Abverkauf der Rüstungsgüter nach Kriegsende mitmischt. Nachdem Castiglioni die k. u. k. Armee zuerst aufgerüstet hat, verdient er nun an ihrer Demontage. Schnell schlägt sich der aus Triest stammende Castiglioni auf die Seite der Sieger. Der umstrittene Industrie-Tycoon wird italienischer Staatsbürger und kann sich als Geldgeber der Regierung von Benito Mussolini später in Österreich auch krumme Geschäfte erlauben, weil die heimischen Behörden gegenüber dem Mussolini-Protegé an auffälliger Beißhemmung leiden.36

Während Sigmund Bosel seine Engagements noch ganz im Stillen anhäuft, ist Castiglioni ein wirtschaftlicher Trendsetter. Auch Bosel eifert ihm mit zeitlicher Verzögerung nach. Castiglioni war schon vor dem Ersten Weltkrieg ein Kommerzialrat. Bosel bekommt den Titel erst 1921. Beide hatten ein Faible für Bahnfahrten im Salonwagen. Den imperialen Eisenbahnwaggon von Kaiser Franz Joseph schnappt sich aber Castiglioni. Dieser setzt auch früher zu einem aufsehenerregenden Immobiliencoup an: Bereits im Sommer 1918 kauft Castiglioni vom 83-jährigen Eugen von Miller zu Aichholz ein feudales Palais inklusive einer riesigen Kunstsammlung. Bosel bezieht seine schlossartige Villa erst 1920. Man sieht: Beim Anhäufen der für Inflationskönige typischen Insignien war Bosel ein Nachzügler. Dennoch hat es nicht lange gedauert, bis Bosel in einem Atemzug mit Castiglioni genannt wurde und davon die Rede war, dass neben den beiden Ausnahmeerscheinungen alle übrigen neureichen Finanzjongleure verblassen würden.37

Eine gemeinsame Anekdote über Bosel und Castiglioni unterstreicht ihre Ausnahmestellung im Klub der Glücksritter. Das heitere Lexikon der Österreicher führt dazu folgende Begebenheit an: „Castiglioni spazierte einmal mit dem Bankier Sigmund Bosel über die Wiener Ringstraße. In der Nähe der Staatsoper packte ein junger Mann Bosels Aktenkoffer und eilte mit schnellem Schritt davon. Bosel wollte ihm nachlaufen, doch Castiglioni hielt ihn zurück: ‚Was wollen Sie?‘, sagte er. ‚Wir haben doch alle einmal klein angefangen.‘“38

Auch mit der Gründung seiner Privatbank ist Sigmund Bosel kein Vorreiter gewesen. Bevor er im April 1922 das „Bankhaus S. Bosel“ mit 27 Mitarbeitern aufmacht, sind in Wien schon hunderte Geldinstitute wie Schwammerln aus dem Boden geschossen. Zum Devisenhandel an der Wiener Börse waren im September 1921 bereits 360 Banken zugelassen. Bosel ist nur einer von vielen, die in der Finanzbranche Fuß fassen wollen. Das Bankhaus Bosel schlägt seine Zelte im Rathausviertel auf, und zwar in genau dem Haus, wo bereits die „Handelsgesellschaft Omnia“ ihre Büros hat. Bosel gründet seine Privatbank deshalb, weil er einen professionellen Apparat zur Verwaltung seines Vermögens braucht und große Aktiengesellschaften unter seine Kontrolle bringen möchte. Nachdem er die Gewinne aus seinen Devisengeschäften und den Handelsaktivitäten der Omnia schon seit geraumer Zeit in Aktien gesteckt und sein Wertpapier-Portfolio auf Pump erweitert hat, zieht es Sigmund Bosel an die Börse. Wahrscheinlich rechnet er damit, dass früher oder später eine Sanierung der Währung kommen wird und die Aktienkurse erwachen werden. Diesen Zug will Bosel nicht verpassen.39

1922 ist aber nicht nur das Jahr, in dem Bosel seine Privatbank gründet. Es ist auch das Jahr, in dem Hugo Bettauer seinen erfolgreichsten Roman schreibt und Sigmund Bosel dabei literarisch verewigt. Stadt ohne Juden heißt das Buch, das zwei Jahre später auch als Film in die Kinos kommt. Bettauer nennt sein Werk einen „Zukunftsroman“, in dem er sich den alltäglichen Antisemitismus seiner Zeit vorknöpft. Eine Satire soll vor Augen führen, wie dumm und abstrus die Judenfeindlichkeit ist, für die viele damals anfällig sind. Dazu konzipiert Bettauer eine Handlung, die später bisweilen als visionäre Vorahnung der Judenverfolgung nach dem „Anschluss“ gedeutet worden ist: Das inflationsgeplagte Österreich beschließt, unter Führung des fiktiven Bundeskanzlers Schwertfeger, dass alle Juden Österreich verlassen müssen. Der anfängliche Jubel verfliegt jedoch bald, weil Wirtschaft und Kultur den Bach hinuntergehen. Ohne seine Juden schlittert Wien noch tiefer in die Krise. Schließlich kapieren auch die einfachen Menschen auf der Straße, dass die Vertreibung einer wichtigen Bevölkerungsgruppe ein Schuss ins Knie gewesen ist. Die judenfeindliche Hetze des aufkommenden Nazitums wird als realitätsferne Propaganda demaskiert.40

Um diesen Gedanken zu veranschaulichen, bringt Bettauer in seinem Roman unvermutet den Namen Bosel ins Spiel. Ein Beleg dafür, dass Sigmund Bosel 1922 bereits derart bekannt gewesen sein muss, dass ihn Bettauer selbstredend in den Text einbaut: „Elend, Teuerung, Arbeitslosigkeit wuchsen, und die Führer waren in Verlegenheit, weil sie nicht wussten, wem sie die Schuld daran geben sollten … Früher hatten die Hakenkreuzler mit ihren Plakaten Aufsehen erregt, die Massen aufgehetzt. Bosel und andere jüdische Plutokraten waren als Beherrscher Österreichs, als Blutsauger und Volksbedrücker ausgerufen worden. Nun aber lebte Bosel in London, und die Plakate der Hakenkreuzler waren so inhaltslos geworden, dass sie niemand mehr las.“41

Schlussendlich werden die Juden wieder nach Wien heimgeholt, und das Happy End zwischen der Katholikentochter Lotte Linder und dem von ihr getrennten Juden Leo Strakosch, die neuerlich ein Liebespaar sein dürfen, symbolisiert das wiedergefundene friedliche Zusammenleben.

Auffällig ist, dass Bettauer als Sohn eines jüdischen Börsenmaklers für Bosel nur den Begriff „Plutokrat“ übrig hatte. Damit verwendet der sozialdemokratisch eingestellte Bettauer einen ideologischen Kampfbegriff: Plutokraten gelten als demokratiepolitisch gefährliche Turbo-Kapitalisten.42 Es besteht kein Zweifel: Sigmund Bosel hat durch seinen märchenhaften Reichtum polarisiert.

Der Glücksritter als Feindbild

Der junge Bosel lebt in einer Zeit, in der auf den Erfolg nicht der Applaus folgt, sondern zuerst der Verdacht. Der schnelle Reichtum der Inflationsgewinnler hat einen schalen Beigeschmack. Viele Normalbürger glauben nicht, dass es bei so einer Vermögensexplosion mit rechten Dingen zugegangen sein kann. Für besonderen Argwohn sorgt es, wenn Finanzleute mit ihrem Reichtum, den viele nur für zusammengerafft halten, angeben.

Jemand, der sich dabei den Zorn der Öffentlichkeit zugezogen hat, war Joseph Schumpeter. Der Mann, der heutzutage als großer österreichischer Ökonom gilt, ist nach dem Ersten Weltkrieg zuerst Finanzminister und dann Spekulant gewesen. Als sich Schumpeter als Präsident der Biedermann Bank ein Schloss samt Reitstall zulegt und als Playboy im offenen Fiaker mit zwei Prostituierten durch die Stadt fährt, ist die Wiener Gesellschaft entsetzt über das Großmannsgehabe des katholischen Ex-Politikers, dem man eine Mitschuld an der Inflationsmisere zuschreibt – und der mit der Biedermann Bank auch 1924 pleitegeht. Die bloße Existenz enormer Vermögen ist von der finanziell ausgepowerten Mittelschicht damals als Affront empfunden worden. Der Historiker Felix Butschek meint dazu: „Die Profiteure der Inflation frönten eines luxuriösen Lebensstils, der angesichts der bedrückenden Lebensverhältnisse der Bevölkerungsmehrheit besonders provokant wirken musste. In Figuren wie Camillo Castiglioni und Sigmund Bosel fand diese Atmosphäre geradezu symbolhaften Ausdruck.“43

Manche haben den jüdischen Aufsteigern in der Finanzbranche später unterstellt, dass sie den vorhandenen Antisemitismus durch ihr Auftreten zusätzlich angestachelt hätten. „Viele dieser Neureichen verfielen in den Fehler der Parvenüs aller Zeiten“, meinte Richard Coudenhove-Kalergi in seiner bekannten Antisemitismus-Studie, „ihren neugewonnen Reichtum geschmacklos zur Schau zu stellen“, wodurch die Bevölkerung eine falsche Vorstellung von den wahren Einkommensverhältnissen der jüdischen Bevölkerung gewonnen hätte.44 Otto Bauer wiederum äußerte sich abfällig über die „neue Bourgeoisie“ der Inflationsgewinnler, „die zum großen Teil aus landfremden, kulturell tiefstehenden Elementen“ zusammengesetzt war, die ihren Erfolg ihrer „geschäftlichen Findigkeit und ihrer moralischen Skrupellosigkeit“ verdankt hätten. „Der kulturlose Luxus der an der Not bereicherten neuen Bourgeoisie erbitterte die Volksmasse. Eine Welle des Antisemitismus ergoss sich über das Land.“45 Vom Neid auf die Reichen und Neureichen war es nur ein kleiner Schritt zum Neid auf die reichen Juden. Die zeitgenössische Debatte offenbart auch den schmalen Grat, den es zwischen der Kritik an den Allüren so mancher Glücksritter und der Verunglimpfung von Geschäftsleuten aufgrund ihrer jüdischen Herkunft gegeben hat. Alle Parteien haben damals antijüdische Ressentiments bedient, auch die Sozialdemokraten, die reiche „jüdische Kapitalisten“ aufs Korn genommen und gegen „Schieber“ und „Schleichhändler“ gewettert haben. Weil Bosel einer der reichsten Österreicher war und dabei sein Judentum nie verhehlt hat, war er ein häufiger Bezugspunkt im antisemitisch gefärbten Polithader. Man hat ihn als hochgekommenen Schieber anfeinden können, als kapitalistischen Ausbeuter, als Frontmann der „Finanzjuden“ und später auch als „Skandalbankier“. Ein Mann wie Sigmund Bosel ist für Antisemiten ein willkommenes Feindbild gewesen.46

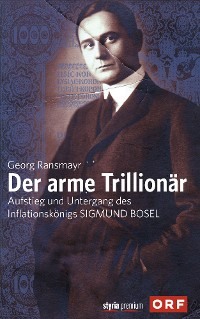

Im April 1922 eröffnet Sigmund Bosel mit 27 Mitarbeitern sein Bankhaus am Friedrich-Schmidt-Platz.

Im Jänner 1924 ist es für jedermann ersichtlich gewesen, dass nun die Nazis Bosel als ihr Hassobjekt auserkoren hatten. Zwischen großen Hakenkreuzen hat man auf Plakaten den Namen Bosel als Schlagwort der „kapitalistischen Versklavung“ Österreichs angeprangert: „Bosel kauft alles. Ein neuer Kulturkampf entbrennt. Arier! Christen! Besinnt euch und kommt zu den acht Abwehrversammlungen der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiter-Partei.“ Stattgefunden haben diese abendlichen Veranstaltungen in verschiedenen Wiener Stadtbezirken. Die NSDAP war damals noch eine Partei, die ihre Anhänger in einschlägigen Gasthäusern und Hinterzimmern mobilisiert hat. Die Teilnehmer mussten ein kleines Eintrittsgeld zahlen, und am Plakat ist der obligate Satz gestanden: „Juden ist der Eintritt verboten!“47

Sigmund Bosel ist am Höhepunkt seiner Karriere mit 31 Jahren in einem außergewöhnlichen Spannungsfeld gestanden. Der jüdische Glücksritter wird angefeindet von Antisemiten, von Antikapitalisten sowie darüber hinaus noch von Moralisten wie Karl Kraus, der aufgrund seiner Antipathie gegen Weltkriegsprofiteure Bosel und Castiglioni als „Kronen-Mörder“ attackiert hat – in Anspielung darauf, dass beide auf den Niedergang der Landeswährung gesetzt haben.

Im Oktober 1923 bringt Kraus in seiner Zeitschrift Die Fackel eine Polemik mit der Überschrift „Metaphysik der Haifische“. Sie entspringt der Überzeugung, dass sich das politisch korrumpierte Österreich gegen die Allmacht von neureichen Kriegsgewinnlern nicht mehr zu wehren wisse und kapituliert habe. Infolgedessen werden Bosel und Castiglioni, „deren Genie darin besteht, reicher zu sein als man noch vor einer Stunde geglaubt hat, von allen jenen, denen eine solche Begabung fehlt, aber erstrebenswert erscheint, als Titanen verehrt […].“48

Der „Zauber“ der beiden Männer, schreibt Kraus, sei sogar größer als der von Hugo Stinnes, dem legendären deutschen Industrietycoon, der Anfang der 1920er Jahre ein gigantisches weltweites Firmen-Imperium kontrollierte. Diesen Vergleich kann Kraus nicht ernst gemeint haben, denn an Stinnes kommt damals niemand heran. Der Jahrhundert-Unternehmer ist der Chef von über 1500 Firmen-Beteiligungen im In- und Ausland gewesen, unter denen Bergwerke, Erzgruben, Fabriken, E-Werke von Deutschland bis Kuba, Ölgesellschaften, Eisenbahnen und sogar Kokosplantagen in Neuguinea hervorstechen.49 Nachdem aber Castiglioni mit Stinnes bei BMW gemeinsame Sache gemacht hat und Bosel im August 1923 mit Stinnes über Möglichkeiten der Zusammenarbeit verhandelt, bekommt die Öffentlichkeit das Gefühl, dass die Austro-Glücksritter international mitspielen.

Die drei Inflationskapazunder entfalten auch eine ähnliche Außenwirkung. Stinnes sei „umweht“ gewesen von einer „Aura des Geheimnisvollen und Unergründlichen“, schreibt der Historiker Gerald Feldman in seiner großen Stinnes-Biografie. Bei Sigmund Bosel war es nicht viel anders. Ihm ist nachgesagt worden, dass er Menschen in seinen Bann ziehen und auch durch „aufsässige Unterwürfigkeit“ beeinflussen konnte. Dass der echte Stinnes wenig Wert auf seine Garderobe gelegt hat und sich angeblich geistesgegenwärtig in ein menschliches Kraftfeld verwandeln konnte, erinnert an Porträts, die über Sigmund Bosel geschrieben worden sind. Auch ihm, dem „Panther im Schaffell“, wurde eine „geniale Spürnase“ zugeschrieben, die „immer die richtigen Dinge bei den richtigen Menschen wittert“. Wenig überraschend ist Bosel daher bisweilen als der „österreichische Stinnes“ bezeichnet worden.50

Es lässt sich freilich nicht jeder vom unorthodoxen Managementstil der Selfmade-Milliardäre beeindrucken, die mit scheinbar genialer Schaffenskraft ihrer Zeit den Stempel aufgedrückt haben. Alle „Kometen des Geldes“, wie der deutsche Journalist Paul Elbogen die großen Spekulanten genannt hat, seien letztlich in gleicher Weise dem Geld verfallen gewesen. „Sie schillern in oft rätselhaft gleichartigen Farben“ und auch „ihre Balance am Rande des Abgrundes ist sonderbar ähnlich. Und dennoch ist jedes einzelne Dasein dieser Bewunderten voll einer abenteuerlichen Romantik, deren Ursachen oft nicht in der Persönlichkeit, sondern in der durch das Geld bedingten Macht allein verborgen sind.“ Schon Machiavelli hat den Herrschenden von Florenz das Rezept vorgekaut, das zum Nimbus überdimensionaler Erfolgsmenschen führt: Die Kraft der Macht liegt im Geheimnis.51