Kitabı oku: «Der arme Trillionär», sayfa 7

Anmerkungen

1

Habe, Ich stelle mich, 60.

2

Bettauer, Der Kampf um Wien, 201.

3

Sandgruber, Ökonomie und Politik, 360 f.; Meixner, Aspekte zur Mentalität eines öst. Unternehmertums im 19. und frühen 20. Jhdt., http://www.iv-wien.at/iv-all/dokumente/518.html (2. 2. 2015).

4

ÖStA, AdR HBbBuT BMfHuV Präs, Auszeichnungsanträge Bosel, 2664/1920, Brief d. Wr. Polizei, 21. 6. 1920.

5

ÖStA, Auszeichnungsanträge Bosel, 2664/1920: Schreiben Matthias Eldersch, 27. 6. 1920. Von 1918 bis 1920 hießen Minister vorübergehend „Staatssekretäre“.

6

ÖStA, Auszeichnungsanträge Bosel, 2664/1920, St.A.f.Hu.G., I.u.B. an die Polizeidirektion, 7. 11. 1920.

7

ÖStA, Auszeichnungsanträge Bosel, 2664/1921: Präsidentschaftskanzlei an Handelsministerium, 7. 3. 1921.

8

Sandgruber, Traumzeit für Millionäre, 177 f.; Franz, Bosel, 8.

9

Zweig, Rausch der Verwandlung, 31.

10

Walré de Bordes, The Austrian Crown, 163 u. 240; Matis, „Notleidende Millionäre bevölkerten damals Österreich“, in: Konrad/Maderthaner (Hrsg.), … der Rest ist Österreich, 34 f.

11

Weber, Zusammenbruch, Inflation und Hyperinflation, in: Konrad/Maderthaner, 8.

12

Matis, „Notleidende Millionäre bevölkerten damals Österreich“, in: Konrad/Maderthaner, 44; Sandgruber, Ökonomie und Politik, 354; www.zitate.eu/autor/8560/anton-kuh.

13

Zollinger, Geschichte des Glücksspiels, 260 ff.; Zollinger, Banquiers und Pointeurs, 223 ff.

14

Andics, Der Staat, den keiner wollte, 120; Weber, Hauptprobleme der … Entwicklung Österreichs in der Zwischenkriegszeit, in: Kadrnoska (Hrsg.), Aufbruch und Untergang, 602 ff.; Rabl, Hugo Bettauers Wien, 44 ff.

15

Stekl, Bürgertumsforschung und Familiengeschichte, in: Stekl (Hrsg.), Bürgerliche Familien, 19; Scheffer, Bankwesen, 354 ff.

16

Sandgruber, Ökonomie und Politik, 357; Berger, Zur Situation des öster. Bürgertums, in: Konrad/Maderthaner (Hrsg.), … der Rest ist Österreich, 75.

17

Walré de Bordes, The Austrian Crown, 19 ff.; Weber, Hauptprobleme, 593.

18

Kostolanys Börse-Seminar, gutzitiert.de.

19

Weber, Hauptprobleme, 605; Die Börse, 11. 11. 1926.

20

Scheffer, Bankwesen in Österreich, 354 f.

21

Franz, Bosel, 38; Die Börse, 17. 11. 1922.

22

Tagblatt, 7. 7. 1937; Franz, Bosel, 9; Die Börse, 15. 3. 1923.

23

Lewinsohn, Die Umschichtung der europäischen Vermögen, 252; Ufermann, Könige der Inflation, 78; ÖStA, AdR HBbBuT BMfHuV Präs Auszeichnungsanträge Bosel, 2664/1920; Franz, Bosel, 10, 27.

24

WStLA, Vr 2562/37 3/226C, Einvernahme Wolfgang Dawid, 12. 2. 1937; Österreichische Industriegeschichte GmbH, Österr. Handelsgeschichte, 142, Hoffmann, Der Fall Sigmund Bosel, 34.

25

WStLA, Vr 2562/37 3/226C, Einvernahme SB, 5. 7. 1936 und 30. 9. 1936; Neue Freie Presse, 5. 6. 1923; Franz, Bosel, 12 f.; Hoffmann, 34; Neues Wiener Journal, 1. 1. 1924.

26

Algemeen Handelsblad, 23. 4. 1937; Reichspost, 11. 4. 1937.

27

Reichspost, 17. 4. 1937.

28

Hoffmann, Der Fall Sigmund Bosel, 30; Franz, 18, Sandgruber, Traumzeit für Millionäre, 57; Industriegeschichte GmbH, 174; Der Abend, 19. 11. 1924; HANB, Effektenstände Bosel, 655/1925.

29

Walré de Bordes, Austrian Crown, 185; FAZ, 28. 6. 2005; Dörmann, Jazz, 96.

30

Andics, Der Staat, den keiner wollte, 120.

31

Bettauer, Hemmungslos, 25; Rabl, Hugo Bettauers Wien, 35.

32

Krenek, Im Atem der Zeit, 200.

33

Walré de Bordes, 191; Kahr, Die Österreichischen Banken zwischen 1913 und 1926, 30 ff.

34

Die Neue Wirtschaft, 4. 1. 1924; Walré de Bordes, 22 ff.; Ausch, Als die Banken fielen, 20 ff.

35

Ufermann, Könige der Inflation, 78; Scheffer, Bankwesen in Österreich, 356.

36

Stiefel, Camillo Castiglioni, 36; Schlüter, Der Haifisch, 60 ff.; Pollner, Camillo Castiglioni, 118 f.

37

Die Stunde, 22. 7. 1923.

38

Markus, Das heitere Lexikon der Österreicher, 69.

39

Hoffmann, 35; Sandgruber, Ökonomie u. Politik, 357; Hoffmann, 35; Franz, 18.

40

Hall, Abend f. Hugo Bettauer, www.murrayhall.com; Marx, Stadt ohne Juden, IASL Online; Kurier, 13. 5. 2011.

41

Bettauer, Die Stadt ohne Juden, 70.

42

Arbeiter-Zeitung, 8. 2. 1924 und 21. 12. 1923.

43

Sandgruber, Ökonomie u. Politik, 360; Butschek, CA-Krise 1931, in: Wirtschaft u. Gesellschaft, 2009/1, 66.

44

Coudenhove-Kalergie, Der Judenhass von heute, 22 f.

45

Bauer, Die Österreichische Revolution, 219.

46

Pauley, Politischer Antisemitismus im Wien der Zwischenkriegszeit. In: Botz/Oxaal/Pollak/Scholz (Hrsg.), Eine zerstörte Kultur, 248 f.; Wahl, Kaffeehäuser zu Bankfilialen, in: Konrad/Maderthaner (Hrsg.), … der Rest ist Österreich, 60.

47

Wienbibliothek, Plakat (1924) „Bosel – in Deinem Lager ist Österreich“, P 225767.

48

Kraus, Die Fackel Nr. 632, 151 f.; Wahl, Kaffeehäuser zu Bankfilialen, 57.

49

Elbogen, Kometen des Geldes, 55 f.

50

Feldman, Stinnes, 777 f., Die Stunde, 22. 7. 1923, Die Börse, 11. 11. 1926, Die Stunde, 21. 8. 1924.

51

Elbogen, Kometen des Geldes, Einleitung; Machiavelli, The Prince, 76; Die Presse, 27. 11. 2014.

5 – DER BENJAMIN DER MILLIARDÄRE

Die verrückten Inflationsjahre nach dem Krieg fahren den Großstadtmenschen in die Knochen. Wer es sich irgendwie leisten kann, stürzt sich in den Unterhaltungstaumel, um den Alltag zu verdrängen. Die aufgestaute Lebenslust findet ihr Ventil im Nachtleben und in der Mode, wo Tabus gebrochen werden. Das „schöne Frauenbein“ wird entdeckt und in Seidenstrümpfen zur Schau gestellt. Mit den sexuellen Reizen wird nun offener gespielt. Die Röcke der Damen rutschen hinauf bis zum Knie, Kleider werden schulterfrei. Die Nachkriegserotik rückt bisher verborgene Körperzonen ins Blickfeld. Dem neuen Schönheitsideal entsprechen Frauen, die in losen Gewändern einen durchaus sportlichen Auftritt haben und im Pelzmantel zart und zerbrechlich wirken.1

Die „gute alte Zeit“ ist in Styling-Fragen überholt. Die emanzipierten It-Girls der Inflationsepoche kommen aus dem Frisurensalon mit einem Pagenschnitt heraus. Der Entertainer und Klavierhumorist Hermann Leopoldi verarbeitet diesen Trend zu einem Foxtrott: „Jede Gnädige, jede Ledige trägt den Bubi-Kopf so gern, weil’s bequem ist, angenehm und modern.“ Sigmund Bosel taucht abends gern im „Kabarett Leopoldi-Wiesenthal“ auf, wo auch andere Finanzgrößen ausspannen, wenn Leopoldi oder der spätere Filmstar Hans Moser auftreten. „Die Familie Rothschild“, heißt es in einer Leopoldi-Biografie, „kam mindestens einmal pro Woche, auch Bankpräsident Bosel, einer der reichsten Männer Wiens, war ständiger Gast in unserem Kabarett.“2

In Wien und Berlin boomen überdies Etablissements und Nachtlokale, in denen leichtgeschürzte Damen auftreten, die den damaligen Gepflogenheiten zufolge als „Nacktkünstlerinnen“ bezeichnet werden. Meistens erscheinen diese Revuegirls und Sängerinnen dann doch nicht „oben ohne“, sondern mit kleinen, schmuckartigen Verhüllungen. Damit wirken sie im Vergleich zu herkömmlichen Balletteusen aber so, als wären sie splitternackt, und verdrehen auf diese Weise vielen Nachtschwärmern den Kopf.

Als Kompensation für die wirtschaftliche Trübsal wird getanzt, dass sich die Bretter biegen. Ein – unter Moralaposteln verrufener – Modetanz der Inflationszeit ist der „Shimmy“. Bei diesem schnellen Wackeltanz schütteln Tänzer ohne strenge Haltungsvorgabe ihren Körper, während das Saxophon die Melodie vorgibt. Flotte Rhythmen drängen die Walzerseligkeit zurück. Die Musik der Stunde ist der Jazz, der zum „Soundtrack der Zwanziger Jahre“ wird.3

Bis 1923 macht die Gastronomie rauschende Geschäfte. In Wien tummeln sich viele Diplomaten, die die Einhaltung der Friedensbedingungen zu überwachen haben und ihre Posten im Preisparadies Österreich in vollen Zügen genießen. Die tausenden „kleinen Castiglionis“ – wie Hellmut Andics das Heer der Finanzabenteurer genannt hat – geben ihre Gewinne in Nachtlokalen, Bars und geheimen Spielsalons fleißig aus. Mit dem Siegeszug der Börse verschwimmen die Grenzen zwischen Arbeit und Nachtleben. Viele drehen in verschiedenen Zeitzonen am Glücksrad, in einschlägigen Lokalen werden Telefonzellen errichtet. Man hat das schnelle Geld im Kopf – und den Zusatzkick durch flüchtige Flirts. „Die Gäste warteten, nervös an ihren Zigarren kauend, auf Gespräche mit ihren Maklern in Zürich, London und Paris, während sich ihre Frauen in den Armen junger Gigolos und verarmter Aristokraten zur Jazzmusik wiegten. Man tanzte Shimmy und sang: und ist die eine Frau ‘ne Pleite, nimm‘ ‘ne zweite, nimm‘ ‘ne zweite.“4

Diese grellen Seiten tragen den frühen 1920er Jahren den Ruf einer hemmungslosen, anmaßenden Ära ein. Ein leuchtendes Beispiel dafür war, dass ein paar „Finanzgenies“ in wenigen Jahren all das nachholen wollten, „wozu die Großbürger des 19. Jahrhunderts Jahrzehnte, die Aristokraten der Feudalzeit Jahrhunderte gebraucht haben“.5

Beseelt von diesem Ehrgeiz wollen Sigmund Bosel und Camillo Castiglioni 1922 die Besitzverhältnisse in der österreichischen Hochfinanz aufmischen. Beide haben es auf die altehrwürdige Unionbank abgesehen. Die zwei Inflationszampanos wollen sich an die Spitze des Traditionshauses stellen und so ihren Aufstieg krönen.

Der Poker um die Unionbank

Im Präsidentenstuhl der Unionbank thront damals ein Mann, der fast ein halbes Jahrhundert lang die Geschicke der Bank geprägt hatte: Eugen Minkus. Der mehr als 80-jährige Generaldirektor mit dem schlohweißen Bart und dem champagnerseligen Gesichtsausdruck ist gebieterisch und statusbewusst. Minkus ist der Doyen der Wiener Bankwelt, als Bosel und Castiglioni unabhängig voneinander einen Übernahmeangriff auf sein Institut ins Auge fassen.

Den beiden Finanzakrobaten ist nicht verborgen geblieben, dass sich die Unionbank auf dem absteigenden Ast befindet. Am Vorabend des Ersten Weltkrieges war die Bank in der Rangliste der altösterreichischen Banken auf Platz sieben gelegen. Die Bank erwirtschaftete ihr Geld durch Kreditgeschäfte mit wichtigen Industriekonzernen und durch Infrastruktur-Anleihen für staatsnahe Projekte, angefangen von der Regulierung der Donau über die Wiener Stadtbahn, die ersten Strom- und Telefonnetze bis hin zur imperialistischen Erschließung Bosniens und der ersten k. u. k. Bankfiliale in Sarajewo.

Nach dem Untergang der Monarchie kommt die kapitalmäßig gut ausgestattete Unionbank aber so wie die anderen österreichischen Finanzhäuser unter Druck. Weil Minkus die Bank noch dazu mit „ängstlicher Vorsicht“ führt, kann sie das Geschäft, das etwa in Triest verloren gegangen ist, nicht kompensieren. Die hauseigenen Bankbeamten sind unzufrieden, wichtige Aktionäre murren. Zynische Beobachter halten die Bank für ein „verknöchertes“ Institut, das an „Arterienverkalkung leidet“.6

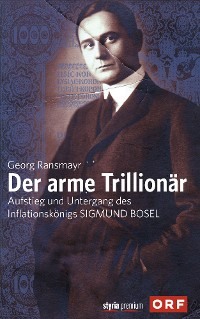

Sieht die Inflation als „eine Form der sozialen Revolution“: Zeitungsmacher Imre Békessy um 1925.

Solche Kommentare sind es, mit denen Die Börse eine Neuausrichtung der Unionbank fordert. Das auflagenstarke Finanzblatt gehört dem umstrittenen Herausgeber Imre Békessy. Der aus Budapest stammende Zeitungsmacher hasst das Wiener Establishment und steht auf der Seite der Neureichen. Békessy hat es zu seiner redaktionellen Linie gemacht, dass die Inflation zu einer Epoche stilisiert wird, in der wirtschaftliches Talent über soziale Herkunfttriumphiert–freinachdem Motto, dass tüchtige Zuwanerer und clevere Aufsteiger Beifall verdienen, wenn sie dem saturierten Großbürgertum beruflich einheizen. Békessys Sohn, der Journalist Hans Habe, wird die Moral seines Vaters später so umreißen: „Alle seine Freunde, die neuen Millionäre, waren von unten gekommen, und weil sie nun reich und angesehen waren, nahm er an, die Inflation sei wirklich eine Form der sozialen Revolution … Aber es war ein eigenartiger Sozialismus, der die ausgleichende Gerechtigkeit darin sah, ein Regiment von Geizhälsen durch ein Regiment von Bravados zu ersetzen.“7

Es gibt aber noch einen anderen Grund, warum Békessy den Inflationsgewinnlern die Treue hält. Die Geldgeber, die ihm 1919 das Startkapital für seine Finanzzeitung vorgestreckt haben, waren – erraten – Sigmund Bosel und Camillo Castiglioni. Wen wundert es daher, dass Die Börse den greisen Eugen Minkus alles andere als schmeichelhaft behandelt hat.8

Der honorige Bankboss, der 41 Dienstjahre gebraucht hat, um 1911 in den Chefsessel der Unionbank zu gelangen, hat jedoch eine dicke Haut. Denn Minkus war schon 1873 im Dienst, als die Monarchie von einem Börsencrash erschüttert wurde. Der junge Unionbank-Direktor verdient sich damals seine Sporen mit einem Rettungsfonds für pleitebedrohte Aktiengesellschaften, als es dem Finanzplatz Wien fast an den Kragen geht. So jemand lässt sich von kühnen Senkrechtstartern und publizistischen Breitseiten nicht so leicht beeindrucken.9

Abgesehen davon spürt Minkus sehr wohl, dass seine Bank auf Partnersuche gehen muss. Im April 1921 überlässt die Unionbank daher der zweitgrößten Wiener Bank – der Boden-Credit-Anstalt – ein großes Aktienpaket, damit ein Zusammenschluss in die Wege geleitet wird.10 Doch die gewünschte Bankenheirat geht nach einem Jahr wieder in die Brüche. Übrig bleibt der Eindruck, dass Minkus durch sein ungebrochenes Machtbewusstsein ein selbstherrlicher Investorenschreck ist.

Eine Großaktionärin der Unionbank, die deutsche Dresdner Bank, lässt sich nicht ins Boxhorn jagen. Nach der geplatzten Fusion bildet sie im Frühjahr 1922 eine Allianz mit Camillo Castiglioni, der mehrere ausländische Banken im Schlepptau hat und sein Geld aus einer anderen Bankbeteiligung in die Unionbank umschichten will. Im Mai 1922 ist es so weit: Castiglioni und die Dresdner Bank haben sich durch gemeinsame Aktienzukäufe die Kontrolle der Unionbank gesichert. Doch der 82-jährige Minkus denkt nicht an einen Abgang. Er will der Herr im Haus bleiben und branchenfremde Quereinsteiger wie Castiglioni auf Distanz halten.

Im Oktober 1922 klingeln in der Unionbank plötzlich mehrere Alarmglocken gleichzeitig. Minkus und das internationale Bankenkonsortium rund um Castiglioni müssen feststellen, dass auch Sigmund Bosel in den Ring gestiegen ist. Still und heimlich hat er über sein Bankhaus die Hälfte der Unionbank-Aktien zusammengekauft. Aus dem Duell Minkus gegen Castiglioni ist ein Dreikampf um die Unionbank geworden.

So ein Konflikt ist genau nach dem Geschmack des Verlegers Békessy, der den Übernahmepoker zu einer Schlacht zwischen dem alten und dem neuen Reichtum stilisiert. Seine Leserschaft erfährt, dass Minkus Sigmund Bosel für ein ungeduldiges und unartiges „Wunderkind“ hält und es den alten Bankier nervt, wenn ständig von der nötigen Modernisierung der Unionbank die Rede ist. „In solchen Zeiten verlässt man aber nicht die sicheren Pfade und schlägt neue Wege ein“, poltert Minkus. „Oder will vielleicht Herr Bosel, dass der Verwaltungsrat durchbrochene Seidenstrümpfe trägt?“11

Mit diesem Seitenhieb auf gemusterte Männerstutzen will Minkus sagen, dass Bosel als hochgekommener Textil-Verkäufer vom Bankgeschäft zu wenig Ahnung hat. Genüsslich walzen die Reporter die Auseinandersetzung publizistisch aus. Um die Übernahmegefahr zu entschärfen, zieht die umkämpfte Unionbank eine Kapitalerhöhung durch. Das dadurch entstehende Extrapaket an Aktien wird dem Castiglioni-Konsortium zugeschanzt, damit sich die Machtverteilung zum Nachteil Bosels verschiebt. Der lässt sich diesen faulen Trick aber nicht gefallen.12

Schon im Vorfeld der Auseinandersetzung hat Bosel seine „patriotische Trumpfkarte“ ausgespielt. Durch die Blume erinnert er daran, dass in anderen Großbanken ausländische Großaktionäre mitreden und Camillo Castiglioni auch kein Österreicher mehr sei. „Nichts drängt mich, nicht einmal die Nervosität und Ungeduld der gegenwärtigen Machthaber der Unionbank“, sagt Bosel. „Ich frage nur: Hat nur ein ausländischer Kapitalist das Recht, eine österreichische Bank zu beeinflussen und zu führen? Darf ich als Österreicher und Wiener nicht die Ambition haben, eine österreichische Bank in den Dienst österreichischer Schaffungsgedanken zu stellen?“13

Um nicht noch mehr Porzellan zu zerschlagen, verständigen sich die Verhandlungsgegner darauf, dass ein Vermittler eingeschaltet wird. Kurz vor Weihnachten 1922 hört man dann auf einmal, dass sich Bosel und Castiglioni arrangieren könnten und Eugen Minkus ehrenhalber Bankchef bleibt. Békessy ist enttäuscht und wirft den beiden Finanzjongleuren Feigheit vor, weil sie Minkus nicht gänzlich abmontieren wollen: „Für Herrn Bosel, den Benjamin der Milliardäre, ergibt sich zum ersten Mal die peinliche Notwendigkeit, seinen Erfolg durch eine persönliche Rücksichtslosigkeit zu bekräftigen.“14 Die angepeilte Machbalance zwischen Bosel und Castiglioni zerschlägt sich jedoch wieder, weil die Dresdner Bank ausschert. Die beiden Großinvestoren erkennen, dass in der Unionbank für zwei Alpha-Tiere, wie sie es sind, nicht genug Platz ist. Die Nervenschlacht um das Finanzhaus geht weiter.15

Die Wienerstadt im Wertpapiertaumel

Während Sigmund Bosel an seinem bis dahin größten Coup arbeitet, geht es der Hyperinflation an den Kragen. Die Regierung Seipel hat endlich das rettende Hilfspaket aus dem Ausland aufgestellt. Die Alliierten haben erkannt, dass Österreich aufgepäppelt werden muss, weil das Land sonst ganz Mitteleuropa gefährlich destabilisieren könnte. Die Republik erhält eine Finanzspritze von 650 Millionen Goldkronen. Und zwar über eine „Völkerbund-Anleihe“, die von mehreren ausländischen Regierungen garantiert wird und Österreich die horrende Last einer zehnprozentigen Verzinsung aufbürdet.16

Schon allein die Ankündigung der Anleihe genügt, um den Verfall der Krone zu stoppen. Der Inflationsspuk ist wie weggeblasen. Doch die „Genfer Sanierung“ hat ihren Preis. Die Regierung bekommt einen ausländischen Polit-Aufpasser zugeteilt. Der Holländer Alfred Zimmermann überwacht als Völkerbund-Kommissar, dass Österreich die verlangten Reformen und Sparauflagen einhält. Und die sind wahrlich hart: 80.000 österreichische Beamte müssen entlassen werden, jeder dritte Staatsdiener verliert seinen Job. Die bestehenden Steuern werden hinaufgeschraubt, obendrein wird die Umsatzsteuer eingeführt. Nach den fiebrigen Inflationsjahren steht die Wirtschaft nun unter einer eiskalten Dusche. Die Konjunktur erstarrt, die Arbeitslosigkeit explodiert. Österreich schlittert in eine Stabilisierungskrise.17

Die Kehrseite der Krise ist eine sagenhafte Kursrallye an der Wiener Börse. Weil die Kurse mit dem Tempo der Inflation nicht mitgehalten hatten, waren Aktien im Vergleich zu vielen Gebrauchsgütern spottbillig geblieben. Wegen der Gefahr einer österreichischen Staatspleite hatten viele Investoren keine Lust gehabt zuzugreifen. Diese Gefahr war mit der Genfer Sanierung aber nun abgewendet. Und siehe da, die österreichische Krone wird ab November 1922, gemessen am Dollar, plötzlich eine der stabilsten Währungen Europas, obwohl die Österreichische Nationalbank kaum Goldreserven hat.18

Damit winken an der Wiener Börse sensationelle Spekulationsgewinne ohne Währungsrisiko. Ausländische Anleger kaufen massenhaft österreichische Aktien und es strömt viel Kapital nach Österreich zurück, das im Ausland gebunkert war. Auch viele heimische Banken buttern Geld in die Börsenkonjunktur, nachdem sie seit Juli 1922 keine Devisengeschäfte mehr machen durften. Im Sog der Kronenstabilisierung verlagert sich der Spekulationsboom von den Fremdwährungen zu den Aktien. Zwischen September 1922 und Oktober 1923 steigen die Kurse um durchschnittlich 400 Prozent. Die Kaffeehäuser rund um die Wiener Börse werden von zockenden Kleinanlegern bevölkert. Das Spekulationsfieber erfasst weite Teile der Wiener Bevölkerung, die sich in den Mittagsstunden vor den Auslagen der Wechselstuben drängen.19

Wieder ist es der Schriftsteller Hugo Bettauer, der den Zeitgeist nach der Genfer Sanierung in einem seiner Inflationsromane einfängt – dem schon erwähnten Buch Der Kampf um Wien. Held der Geschichte ist der amerikanische Multi-Milliardär Ralph O‘Flanagan, der Ende 1922 nach Wien kommt, um in der Heimatstadt seiner Mutter nach förderungswürdigen Wiederaufbauprojekten Ausschau zu halten. Dabei verschlägt es den Dollar-Krösus auf eine politische und soziale Entdeckungsreise durch die „sterbende Märchenstadt“, bis er nach einer amourösen Odyssee mit den entsprechenden Herzensverwirrungen vier Monate später die tugendhafte Hilde Wehningen ehelicht und dem engstirnigen Wien Lebewohl sagt.

Anfang Dezember erscheint der Text von Der Kampf um Wien als täglicher Fortsetzungsroman in der neuen Boulevardzeitung Der Tag. Für Furore sorgt Bettauer, weil er in seine Romanhandlung tagespolitische Bezüge hineinmontiert und etliche reale Persönlichkeiten als namentlich verschlüsselte Figuren einbaut. Dadurch bekommen die Leser das Gefühl, dass ihre Lebenswelt mit der Handlung verschwimmt.20

Einmal mehr lässt Bettauer kein gutes Haar an den Spekulanten und Kriegsgewinnlern, die er als Mitverursacher der Wirtschaftsmisere hinstellt. Anders als im Buch Die Stadt ohne Juden wird der „Plutokrat“ Bosel in Der Kampf um Wien mit keiner Silbe erwähnt und auch nicht in verklausulierter Form eingebettet. Warum wohl? Die Zeitung, die Bettauers Roman fortsetzungsweise herausbringt, hat Sigmund Bosel gehört. Deshalb hat Bettauer vermutlich auf literarische Mätzchen über den Geldgeber verzichtet.

Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.