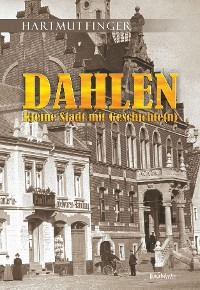

Kitabı oku: «Dahlen - Kleine Stadt mit Geschichte(n)», sayfa 7

Frondienste und Abgaben

In den bisherigen sowie den noch folgenden Beschreibungen werden oftmals die Begriffe Grundherr, Erbherr und Gerichtsherr verwendet. Hierzu ist anzumerken, dass der Grundherr derjenige war, dessen Land oder Grund der Untertan bewirtschaftete. Das konnten weltliche, aber auch kirchliche (in Dahlen lange Zeit das Bistum Naumburg) Grundherren sein. Es war aber durchaus möglich, dass ein feudalabhängiger Untertan mehreren Feudalherren, das heißt Grundherren, tribut- und frondienstpflichtig war, da er den Boden bzw. Grundstücke von mehreren Grundherren nutzte. Der Gerichtsherr wiederum konnte durchaus jemand anderes sein als der Grundherr. Es war aber eher die Regel, dass Grundherr (wenn man nur einen hatte) und Gerichtsherr ein und dieselbe Person waren, die auch die Polizeigewalt ausübte. So verhielt es sich in Dahlen. War einer der Ackerbürger oder Bauern selbst Besitzer des von ihm genutzten Landes, so war man dem Grundherren seines Wohnsitzes trotzdem unterthänig und hatte entsprechende Abgaben zu leisten sowie andere Pflichten ihm gegenüber zu erfüllen. Auch die Stadt Dahlen selbst war keine freie Stadt. Sie gehörte zum Lehen des Grundbesitzers und war ihm damit ebenso unterthänig, oder genauer gesagt, sämtliche Einwohner. In den meisten erhalten gebliebenen Dahlener Recessen und Verträgen wird dieser Grund- und Gerichtsherr als „Erbherr“ bezeichnet. Wenn also jeweils einer dieser drei Begriffe verwendet wird, so ist in Bezug zur Dahlener Grundherrschaft immer nur der jeweilige Dahlener Grundherr gemeint.

Vom Erbherrn spricht man, wenn der Rittersitz kein Lehen war, sondern Eigentum des Grundherrn, der es dann eben weiter vererben konnte. In diesem Fall waren die Untertanen erbunterthänig, wie das auch für die Dahlener um diese Zeit zutraf, und wie dieser Begriff demzufolge in zahlreichen Urkunden der „Gemeyne der Stadt [sowie] des Rittersitzes zu Dalen“ immer wieder Verwendung fand.

Zum anderen wurde Begriff der „Ackerbürger“ verwendet. Da dieser Begriff noch des Öfteren in dieser Abhandlung Verwendung findet, soll auch er an dieser Stelle näher erklärt werden. Städte wie Dahlen sind einstmals aus einem oder dem Zusammenschluss mehrerer Dörfer hervorgegangen. Unabhängig davon, dass sie letztlich zur Stadt wurden, betrieben deren Bewohner aber weiter Landwirtschaft für ihren Lebensunterhalt. Allerdings besaßen im Laufe der Zeit die meisten Einwohner – in den überwiegenden Fällen vermutlich durch Erbteilung – nicht genügend Ackerfläche, um für ihre Familie ausschließlich damit ihren Lebensunterhalt zu sichern. Da lag es Nahe, dass sie einen Teil ihres Einkommens durch einen typisch städtischen Beruf – ein Handwerk oder einen kleinen Handel – erwarben. Einwohner, die auf diese zwei Arten ihren Lebensunterhalt bestritten, nennt man daher Ackerbürger, wobei Acker die Landwirtschaft und für Bürger das Handwerk bzw. Handel steht. Städte wie Dahlen, in denen die überwiegende Mehrheit auf diese Weise ihren Lebensunterhalt bestritt, bezeichnet man daher Ackerbürgerstadt.

Was die Höhe der Naturalabgaben angeht, so gibt es Berechnungen, dass sie in den meisten Teilen Sachsens etwa ein Drittel der Erträge ausmachten. Genaue Statistiken sind jedoch nicht überliefert, da die dokumentierten Abgaben keine Aussage über die realen Ernteerträge erlauben. Die Verträge über die Abgaben wurden in der Regel für mehrere Jahrzehnte, so auch in Dahlen, abgeschlossen, unabhängig von den jährlichen Ertragsschwankungen. Auch in Jahren mit sehr geringen Erträgen bestanden die Grundherren in der Regel auf der jeweils festgeschriebenen Abgabemenge. Zusätzlich verlangte die Kirche ihren sogenannten „Zehnt“, was bedeutete, dass man 10 % seines Einkommens an sie abzuführen hatte. Die Abgaben dürften somit selbst in guten Erntejahren fast das gesamte Mehrprodukt ausgemacht haben, sodass die Bauern, die in Dahlen überwiegend Halb- und Viertelhüfner waren, kaum Reserven anlegen konnten. In schlechten Jahren beließ man ihnen kaum das Existenzminimum; Hungersnot war dann unweigerlich die Folge.

Diese starke Feudalabhängigkeit gab es in der Mark Meißen jedoch nicht von Anfang an. Um Zuwanderer anzulocken, herrschte hier – im Gegensatz zu den alten deutschen Ländern – eine relative Freiheit. Allein im 12. Jahrhundert siedelten sich in der Mark Meißen etwa 200.000 überwiegend aus dem Fränkischen kommende Einwanderer an. Gegenüber dem westlich gelegenen „Altreich“, wo oft Leibeigenschaft und wesentlich höhere Fronzwänge herrschten, fanden die Zuwanderer hier günstige Startbedingungen vor. Das heißt, bessere Besitz- und Rechtsverhältnisse, Landzuteilung nach Hufenmaß bei erblichem Besitzrecht, geringeren Zins als in der alten Heimat, aber auch die Ausübung der niederen Gerichtsbarkeit blieb in ihren Händen. Es gab ursprünglich auch keine Frondienstpflichten beim Grundherren. Das galt für die slawischen Siedler ebenso wie für die fränkischen, sächsischen oder auch flämischen Einwanderer.

Im Laufe des 15., 16. und vor allem des 17. Jahrhunderts minimierten die Grundherren im Einklang mit Landesherrn und Geistlichkeit jedoch immer mehr die Rechte und Freiheiten der Untertanen und schufen ein Feudalsystem, welches die Unterdrückung und Ausbeutung vor allem im 18. Jahrhundert oft ins maßlose steigerte, dass man geneigt ist, an Leibeigenschaft zu denken. Der einzige Unterschied zur wirklichen Leibeigenschaft war der, dass die Feudalverpflichtungen nicht an der Person, sondern am Grundbesitz hafteten. Das führte wiederum dazu, dass sich zahlreiche Untertanen den Verpflichtungen zu entziehen suchten, indem sie ihren Grundbesitz verließen. Dem suchte natürlich der Grundherr entgegenzuwirken. Dieser Prozess hat ebenso in der Grundherrschaft Dahlen stattgefunden, was in einer ganzen Reihe von Recessen und Verträgen zu beobachten ist.

Mit welchen Rechten und Anmaßungen der Dahlener „Erbherr“ selbst in das Privatleben der Dahlener Bevölkerung eingriff, führt uns eine Bestimmung in der Ordnung von 1533 vor Augen. Sie beinhaltet, dass kein Bürger seinen Besitz ohne Wissen und Willen seines Erbherrn verkaufen oder verpfänden durfte. Wer sich nicht daran hielt, zahlte binnen 8 Tagen 2 silberne Schock Groschen Strafe und musste außerdem das veräußerte Gut wieder zurückkaufen. Grund für diese Bestimmung war offenbar das Bemühen der Einwohner, der Unterdrückung und Ausbeutung zu entgehen, indem sie ihre Wirtschaft einfach aufließen oder verkauften.

Auf den sogenannten „Pferdner-Gütern“, das waren in der Regel Vollerwerbsbauern, die Pferde hielten, lag als Teil der Frondienste zusätzlich eine Reihe von Spanntagen, das heißt, Ausführung aller Fuhren für den „Erbherren“. Offenbar vermochten sich einige der zum Spanndienst Verpflichteten dieser Last dadurch zu entziehen, dass sie ihre Pferde abschafften. Daher wird in der Ordnung weiter ausgeführt, dass alle „die auf solchen Pferdnergütern sitzen“ und ihre Tiere abgeschafft haben, gezwungen sind, innerhalb eines halben Jahres wiederum gute Pferde zu kaufen. Ansonsten zahlen sie außer den Pferden noch 10 gute Schock Strafe an die Obrigkeit.

Die Härte, mit der die Herrn von Schleinitz gegen ihre Dahlener Untertanen vorgingen, hatte zur Folge, dass eine große Anzahl von Höfen nicht besetzt, also wüst gewesen sind. Die früheren Inhaber waren gestorben oder fortgelaufen. Von allein fanden sich nicht genug Leute, die einen Hof übernahmen. Sie wurden zwar Bürger genannt, waren aber bei genauerem Hinsehen eher Leibeigene, sobald sie einen Hof übernahmen.

Der Rat von Dahlen wurde nun mittels dieser Ordnung gezwungen, jedes Jahr eine solche „wüste Hofstelle aufzubauen und mit einem Käufer zu besetzen“. Die Aufwendungen dafür durften aber nicht von den herrschaftlichen Zinßen oder anderen Leihungen gekürzt werden. „Wie solches vom Rat nicht geschieht, sollen sy der Oberkeit ein gut Schock geben und den bau verenden wie vormeldt“, heißt es in dieser Stadtverordnung. Zudem bestimmte der Grundherr, wenn ein Hof keinen neuen Betreiber fände, der Rat die Fron und Abgaben zu entrichten habe, die auf ihm liegen.

Zu den mehrfach erwähnten „Ordnungen“, die von den Grundherren von Zeit zu Zeit erlassen wurden, gehören auch die Stadtbücher bzw. die sogenannten Erbbücher20, welche heute zu den wichtigsten Quellen für Informationen aus diesen und späteren Zeiten zählen. Diese „Steuer“-Akten vermitteln uns gleichzeitig einen großen Teil des Spektrums vom Leben im kleinen Ackerbürger-Städtchen Dahlen. Die älteste bekannte und zum Teil (als Abschrift) noch erhaltene „Bestandsliste d. Rittersitzes u. Hauses von Dahlen“, wie die Erbbücher auch betitelt wurden, stammt aus dem Jahr 1461. Der Erbherr war zu dieser Zeit der Rittergutsbesitzer Georg von Schleinitz. Es ist aber davon auszugehen, dass es nicht das erste Stadtbuch war. Die vorher angelegten Bücher sind vermutlich im Zuge der Hussitenüberfälle (1419-1434) vernichtet worden. Im Jahr 1429 wurde Dahlen von den Hussiten teilweise zerstört und niedergebrannt. Hierbei wurde auch die Stadtkirche stark in Mitleidenschaft gezogen.

Dennoch sind von Dahlen aus mehreren Jahrhunderten einige dieser Erbbücher erhalten geblieben. Der wesentlichste Inhalt, der in diesen Büchern verzeichnet ist, sind die Frondienste und Abgaben, welche die Dahlener Einwohner zu leisten hatten. Frondienste sind Arbeitsleistungen, die die Untertanen für ihren Grundherren unentgeltlich leisten mussten. Sie erhielten in einigen Fällen lediglich eine gewisse Aufwandsentschädigung, meist in Form von Lebensmitteln. Die Abgaben an den Grundherren bestanden zu einem Teil aus finanziellen, zum anderen Teil aus Naturalabgaben. Hierzu wurden einerseits alle Dahlener (gemeint ist das jeweilige Familienoberhaupt) namentlich mit den zu leistenden Abgaben aufgelistet. Diese richteten sich meist nach deren Einkommen, bzw. nach der jeweils bewirtschafteten landwirtschaftlichen Fläche. Die Steuer für handwerkliche Tätigkeit, die ebenso fast alle Dahlener als sogenannte Ackerbürger ausübten, wurde für die jeweiligen Handwerke extra aufgeführt. Hinzu kamen noch eine ganze Reihe von verschiedenartigen „Sondersteuern“, wie zum Beispiel für den Kauf, Verkauf oder Tausch eines Grundstückes.

Damit geben diese Bücher ein umfassendes Bild über die Belastungen, welche die Einwohner von Dahlen ertragen mussten. So auch in einem Erbbuch von 1610, auf dessen Inhalt ich hier näher eingehen möchte.

Das einzige noch weitgehend original erhaltene typische Acker-Bürger-Haus in Dahlen (gegenwärtig vom Verfall bedroht)21

Nach dem Inhalt dieses Buches haben die Dahlener so etwas wie eine Art Kopf- oder Familiensteuer zu entrichten. Hier ein kurzer Auszug aus dieser Liste, wobei diese Abgaben „Auf Walpurgis“ (1. Mai) zu entrichten waren:

„Burckhardt Gehler drey groschen, vier neue und einen alten Pfennig,

Hannß Leschke drey groschen,

Melchior Knoblauch drey groschen,

Martin Rolle einen groschen acht Pfennig,

Hannß Müller Zimmerman Drey groschen fünff Pfennig,

Thobias Rottewaldt Zweene Pfennig,

Item von Felde einen groschen Sechs neue Zweene alte Pfennig,

Peter Götter Zweene Pfennig,

Item von Morlins Felde einen groschen,

Urban Hildebrandin Zweene Pfennig,

Bartel Kundt einen groschen,

Mathes Grubler vier groschen,

Merthen Krüger einen groschen,

Bartel Erlich drey groschen,

Item von Felde einen groschen, …“

Diese Abgabenliste wird noch einmal fast identisch zu „Michaelis22“ (29. September) aufgeführt.

Bauern bei der Ablieferung ihrer Abgaben, Holzschnitt aus Rodericus Zamorensis „Spiegel des menschlichen Lebens“ Augsburg 1479

Als weitere Abgaben wurden dann ein Garküchenzins, ein Abdeckerzins, Zinß Unschlit23 (vom Fleischerhandwerk), ein Töpferzins, ein Salzzins, ein Branntweinzins und ein Handwerkerzins aufgeführt. So mussten zum Beispiel die Schuhmachermeister jährlich 1 Groschen Bankzins zahlen, damit keine fremden Schuhmacher auf dem Jahrmarkte ihre Ware feilhielten.

Die Abgaben, welche die Handwerker zu entrichten hatten, waren so angelegt, dass alle, die das gleiche Handwerk ausübten, gemeinsam die Abgabe leisten mussten. Das stellt sich zum Beispiel wie folgt dar:

„Das Töpffer Handtwerck

Zinßet Jherlich wie auff Michaelis also auch diesen Termin Walpurgis jedes mahl Zween Gülden, zu welchen Zinßen sich das Handtwerck durch ihre Mitgewerken Hanßen Müllern, Nicol Puschman und Burckhardt Gelern bekandt haben, …“.

Auch diese Abgabe ist noch einmal zu Walpurgis zu entrichten. Desgleichen mussten die Handwerke, so sie einen Schutzbrief (Innungsbrief) vom Erbherrn erhalten hatten, für diesen natürlich auch eine entsprechende Gebühr entrichten, wie folgende Textauszüge belegen:

„Becker Handtwergk

Zinßet, Inmaßen anwesende gewerken alß Urban Frenckel Hannß Ragitz undt Valtin Büttner im nahmen des Handtwergs gestanden, Jherlichen auf den Rettichmarck, so auff Invocavit (1. Passionssontag) gefelt, Deßgleichen auf den Jahrmarckt Bartolomei jedes mahl Zwölff groschen Stedte Geldt, Dargegen werden sie in Schutz genommen, Das niemandt gelbe Kuchen auf die Jharmerkte zur feilem Kauff bringen darff,

……………

Das Handtwerg der Schuhmacher zu Dahlen giebt Jherlich auf den Rettigmarckt, welcher den Dienstagk nach Invocavit gehalten wirdt, ein ieder Meister einen groschen Banck Zinß, Darumb das Kein Frembder Schuster diesen Marckt feil haben darff.“

Die Abgaben an den Grundherren mussten entweder als Barzahlung oder auch in Form von Naturalien entrichtet werden. Wie das zu geschehen hatte, zeigt das folgende Beispiel des Töpfer Zinßes aus dem Erbbuch von 1610.

„Töpffer Zinß.

Das Töpffer Handtwergk zu Dahlen muß Jherlich Inmaßen sie gestehen über Oben gesetzte Geldt Zinß dem Junckern einen Ofen voll grau gefes brühen, Darzu mag der Juncker ihnen ein Vor Zeichnüs, was er an Töpffen, Schüßeln undt Milchäschen haben will, Zuvorn Zustellen laßen, bekommen wegen aufs und abladens Zweene groschen Trinckgeld, Undt gehet im Handtwerge nach der Zeche, Das nemblich ein Meister nach dem andern solchen Ofen Voll geschirr brühet und liefert, Es müßen aber die beyde Pferdner Zur Zießen Hannß Müller und Gregor Time, wie sie bekommen, solche Töpffe undt geschirr aufs Schloß führen, Darfür sie nichts dann jeder Zwey Heunen24 bekommen.“

Die Töpfer mussten sich also untereinander einigen, wer was für die Abgabe liefert. Ähnliche Regelungen sind auch für andere Handwerke beurkundet. Wir erfahren hier ganz nebenbei, dass der Dahlener Rittergutssitz schon als Schloss bezeichnet wird, obwohl es sich zu diesem Zeitpunkt um ein zwar größeres, aber doch einfaches Fachwerkgebäude handelte.

Neben den Handwerken, welche einen Schutzbrief (Innungsbrief) besaßen, gab es eine ganze Reihe von Handwerksberufen, die keinen solchen Schutzbrief hatten. Auch von diesen Handwerkern verlangte der Grundherr eine entsprechende Abgabe. Andere Gewerke, die nicht unbedingt als Handwerk angesehen wurden, mussten ebenso bezahlen. So hatten auch Cramer und Brandtwein Schencken ihre Zinsgroschen zu entrichten. Selbst die Ratsleute wurden für ihre Tätigkeit mit einem Zins an den Grundherrn zur Kasse gebeten. Wie das zu geschehen hatte, zeigt folgende Bestimmung aus dem Erbbuch des Jahres 1610.

„Der Rath zu Dahlen

Dieses Termins Michaelis giebt ermelter Rath nach ihren gewöhnlichen Sitztagen von deßelben einkommen dem Erbherrn Eilffhalb neue schock und Drey Zehen groschen Stadtrendt, Darvon ziehen sie wegen des Erbherrn beygüter wiederumb aber nemblich,

| 13 g.25 | Lösers guth von Liybierenschoß, (?) |

| 1 g. | Wechter Geldt, |

| 18 g. | Von Greiß Güthern, |

| 10 g. | Von der Kirstenmühl, |

| 1 g. | Wechter Geldt, |

| 2 g. | Von Garten aufn Anger, |

| 3 g. | Von andern Garten, |

| 4 g. | Von Raden Haußlein,…“ |

Das Handwerk bildete aber nicht die einzige Möglichkeit, seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Die Dahlener Bürger waren ja sogenannte Ackerbürger. Das heißt, dass sie im Normalfall mindestens zwei Standbeine für ihren Lebensunterhalt benötigten, da sie weder allein von Landwirtschaft, noch allein von einem Handwerk existieren konnten. Daher war nicht nur für das von ihnen ausgeübte Handwerk eine Abgabe zu entrichten, sondern auch für die von ihnen betriebene zumeist kleinere Landwirtschaft. Dafür wurden sie entsprechend der jeweils bewirtschafteten Ackergröße in Viertel- oder Halbhüfner (es gab auch 1/8 und 1/16 Hüfner) eingeteilt. Vollerwerbslandwirte, die es vereinzelt auch gab, wurden als Hufner geführt.

Die Hufe ist ein mittelalterliches Flächenmaß und bezeichnet den Umfang der Ackerfläche, welchen ein Hof benötigt, um sein Auskommen zu haben. In der Gegend um Dahlen war eine Hufe im Durchschnitt zwischen 8 und 16 Hektar groß. Sie stellt somit keine genaue Maßeinheit dar und ist entsprechend der Region oder der Qualität des Bodens unterschiedlich groß.

Die Dahlener waren in der Regel Viertel- oder Halbhüfner. Das bezeichnet auch in etwa den Anteil, den die Landwirtschaft zum Lebensunterhalt einer Familie beitrug. Die Zisser Gemeinde, welche zu dieser Zeit noch nicht zu Dahlen gehörte, verzeichnete mehrere Hufner. Die Abgaben für die Felderträge mussten, wie nachfolgend zu sehen ist, in Naturalien entrichtet werden:

„Folget Korn unnd Hafer Pacht, so die

Leute ihrem eignen bekentnüs nach Jherlichen auff Michaelis im dem georderten und vorhandenen Pachtmaß so auff zehen Oschatzer Metzen gerechnet wirdt, zuerschütten schuldigk.

… …… ……..

Adam Döbler Zweene sch. Korn, Zweene sch. Haber,

Matz Kreyer Zweene sch. Korn Zweene sch. Haber,

Christoph Leubitz Vier sch. Korn Vier sch. Haber,

Die Brosius Zschorkin Drey Zehen undt halben sch. Korn undt

Drey Zehen halben sch. Haber,

Steffan Hohmut Zween schöffel

Korn Zweene Schöffel Haber,

Michael Moritz Zweene schöffel

Korn Zweene Schöffel Haber,

Abraham Weber Zweene schöffel

Korn Zweene sch. Haber,

Hannß Frenckel einen schöffel Korn

einen schöffel Haber,

Paul Nitzschka Vierthalben

schöffel Korn, Vierthalben

sch. Haber, (…)“

„Erbbuch des Rittersitzes und Haußes Dahlen“ von 1610

Wie bereits erwähnt, gab es noch die Frondienste, die die Dahlener leisten mussten. Hierbei gab es vielerlei Arbeiten als Frondienst bei dem Erbherrn, so zum Beispiel: „Getreidicht, Handfrone und erstlich Gras hauen und dürre machen, Kraut hacken und abhauen, Arbeit in Rüben, Mist breiten, Wolle abnehmen, Herbstfröne und Braudienste.“ Außerdem gehörte dazu der Frondienst beim Säen, das Ausbessern der herrschaftlichen Fachwerkbauten, was mit Lehm an die Gebäude werfen oder auch Leim kleben bezeichnet wird, sowie das Botschaft gehen, das heißt, die Beförderung herrschaftlicher Briefe, da es noch kein geregeltes Postwesen gab. Für das Botschaft gehen gab es vom Erbherrn für den jeweiligen Boten sogar Lohn. Das erfahren wir aus einem Rezess vom März 1618. Der Botengänger erhielt pro Meile immerhin 1 Groschen. Eine sächsische Meile hatte 7,416 km, was bedeutet, wenn er zum Beispiel einen Brief nach Oschatz brachte, das sind 12 Kilometer = 1 ½ Meilen, bekam er 1 ½ Groschen. Da der Bote mit Sicherheit zu Fuß unterwegs war, brauchte er für Hin- und Rückweg (24 km) mindestens 5 bis 6 Stunden. Hielt er sich dagegen nur in Bereitschaft für einen eventuellen Botengang, standen ihm 1 Groschen warte Geldt zu.

Neben solcherlei Diensten hatten die Dahlener Ackerbürger von ihrer eigenen Wirtschaft noch allerlei Naturalabgaben zu leisten. Die „Zissergemein“ mit den ihnen zugedachten Belastungen ist in diesem Erbbuch besonders aufgeführt. Hier sind auch die einzigen Pferde-Bauern verzeichnet.

Wie die Frondienste aussahen, wird durch den nachfolgenden Auszug vermittelt. Dabei erfahren wir, dass es 1610 in Zissen zwei Pferde-Bauern gab.

„Heüe führen.

Die Zweene Pferdner Zu Zießen (Zissen) mußen das Heu und grummet26, neben des Erbherren einen geschirr aus dem Planckgarten in die Hoffescheune führen, bekömt ieder Zwey Heunichen (Hähnchen), undt Zweene Kese, wenn sie gar fertig sindt.

Handt Frohne, unndt

Erstlich,

Graßhauen unndt dürre machen.

Acht Persohnen Zu Klein Zißen,

Alß

Georg Starck,

Paul Braun,

Hannß Lange,

Mertten Omichen,

Jacob Kirsten,

Paul Jobst,

Hannß Engler,

Barthel Voigtin,

Diese müßen das Heu undt grummet im langen Bruch hinder der Schefferey abhauen, bekommen Darüber nichts, dann wen sie fertig sind, jeder ein Heunen (Hähnchen) undt Kese, (…)“

Diese Dienste setzen sich weiter fort und so folgen: „Dienste Zum Sehen, Krauthacken und abhauen, Arbeit in Rüben, Mist breitten, Gerst rechen und Wolle abnehmen“. Die „Herbst Fröhne“ enthalten folgende Dienste: „Leimwerffen, auffladen und Fuhren auch vorkleiben (hier ist das Verputzen von Wänden des Rittergutes gemeint), Braudienste, Treber unndt Schafshörden rücken“. Damit sind natürlich noch nicht alle Abgaben und Dienste genannt. So waren die Dahlener auch verpflichtet, für die Frau des Grundherrn, wollte sie allein verreisen, den Transport durchzuführen. Auch Baufuhren und das Dreschen des Korns mussten für den Grundherren durchgeführt werden. Allerdings wurden zum Dreschen des Getreides zusätzlich noch mehrere Hofedrescher direkt vom Grundherren angestellt.

Wenn man einmal alle Namen im Erbvertrag von 1610 analysiert, so kommt man auf ungefähr 303 Steuerzahler27. Diese sind etwa mit der Anzahl der hier wohnenden Familien gleichzusetzen. Diese Zahl kommt aber auch jener des Oschatzer Amtshauptmanns aus dem Jahr 1648 nahe, der für das Jahr 1618 Dahlen mit 300 Häusern (damit sind in der Regel Feuerstätten bzw. Herdstellen gemeint) angegeben hat. Ein genauer Rückschluss auf die Einwohnerzahl ist damit allerdings nicht möglich. Man kann aber davon ausgehen, dass in Dahlen zu jener Zeit maximal 1000 Einwohner lebten.

Die Steuern in Form von Bargeldabgaben mussten in der Regel zu etwa gleichen Teilen auf Walpurgis und Michaelis entrichtet werden, während Naturalabgaben nur zu Martini, also nach der Ernte, fällig waren. Nicht alle Steuerzahler mussten Naturalabgaben leisten. Die Frondienste verteilten sich entsprechend den jahreszeitlichen Anforderungen.

Wenn in einer Familie der Haupternährer verstorben war, so reduzierten sich die Abgaben und Frondienste keineswegs. Immerhin sind im Erbvertrag von 1610 zwanzig Abgaben- und Frondienst leistende Witwen aufgeführt. Die Gründe, weshalb die Witwen den Hof weiterführten, könnten darin gelegen haben, dass sie entweder keinen Sohn hatten, oder ihre Kinder noch zu klein für eine Hofübernahme waren. Diese Frauen hatten somit eine doppelte Last zu tragen. Witwen erkennt man in der Steuermatrikel durch die Endung -in an deren Familiennamen (zum Beispiel Wittichin, Thalheimin, Reinhardtin usw.) bei gleichzeitiger Nennung des Vornamens ihres verstorbenen Mannes (zum Beispiel Michael Moritzin oder auch Hannß Mebußin).

Wie hoch – oder besser gesagt wie niedrig – der Verdienst von „Angestellten“ gewesen ist, zeigt uns folgende Bestimmung aus dem Jahr 1591.

„Ihn Zwey Jahr umb das bisherige Lohn dieneten, oder, welches in ihre Willkühr stehen sollte, vor einen Knecht überhaupt Sechs Gulden, vor eine Magd Vier Gulden, und vor einen Jungen oder Mädegen Zwey Gulden, von denenjenigen auch, so bereits Ein Jahr zu Hoff gedienet, ein Knecht Vier Gulden, eine Magd drey Gulden, und ein Junge oder Mädegen Anderthalben Gulden, diejenigen aber, so bereits 2. oder mehr Jahre gedienet, und die verliehene Helffte, als ein Knecht 3. f. (f=Gulden) eine Magd 2. f. und ein Junge oder Mädgen 1. f. gäbe, iedoch dergestalt, daß eine Mannes – Person nach Außgang des 17.den. und mit Anfang des 18.den. Jahres vor einen Knecht und eine Weibs – Person mit Ausgang des 14.den. und mit Antritt des 15.den. Jahres vor eine Magd, bis dahin aber vor einen Jungen oder Mägdgen zu halten, Ihn auch von so vielen, als Ihn beliebete, zu fordern frey.“

Festzustellen ist hier, dass sich die Löhne über Jahrhunderte kaum verändert haben. Dies macht eine Abschrift der Bestimmung von 1591 deutlich, welche rund 130 Jahre später der nunmehrige Grundherr, Hannß August von Döring (*?-1731), im Jahr 1720 anfertigen ließ, um seine Rechte noch einmal zu bestätigen. In dieser Abschrift werden nahezu die gleichen Verdienste angeführt, wie im Buch von 1591. Im Rezess zwischen Christoph von Loß auf Schleinitz und der Dahlener Einwohnerschaft aus dem Jahr 1618 finden wir ebenso eine „tarifliche“ Regelung, was den Lohn der Tagelöhner betrifft. „Ihr gewöhnlicher Lohn [beträgt] von Walpurgis biß Michaelis des Tages 2 g. und den von Michaelis biß Walpurgis des Tages 21 d.“. Das heißt, sie bekommen im Sommerhalbjahr (Mai bis September) jeweils 2 Groschen, im Winter dagegen „so bald sie abgearbeitet“ haben, nur noch 21 Pfennige täglich.

Wie hoch der „Reallohn“ wirklich gewesen ist, kann man wohl besser Anhand der folgenden Preisliste aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts einschätzen.

| 1 Mistgabel | 2 Groschen | 25 kg Roggen |

| 1 Axt | 11 Groschen | 135 Kg Roggen |

| 1 Elle Samt | bis zu 138 Groschen | 1691 kg Roggen |

| 1 Rock oder 1 Hose | 66 Groschen | 810 kg Roggen |

Tabelle: S. Epperlein, Der Bauer im Bild des Mittelalters

Zu dieser Zeit entsprachen 21 Groschen einem Gulden. Damit ist zu ersehen, viele Dinge waren nicht nur für Knechte und Mägde unerschwinglich. Auch für die Ackerbürger konnte der Verlust eines Rockes oder einer Hose, aber auch das Abhandenkommen von Eisenwerkzeugen sehr bitter sein.

Es ist wohl davon auszugehen, dass ein großer Teil der Bevölkerung die folgend abgebildeten silbernen Taler nur selten zu Gesicht bekam. Das für sie gängige Zahlungsmittel werden eher Groschen und Pfennige gewesen sein.

Sogenannter sächsischer Klappmützentaler ca. 1518 mit dem Abbild von Kurfürst Friedrich der Weise (1463-1525)

Joachimsthaler um 1525

1547 von Kurfürst Moritz von Sachsen (1541-1553) herausgegebener Taler

Meißner Groschen mit dem Gegenstempel der Stadt Braunschweig

Betrachtet man den Geldwert im Verhältnis zum Preis des Getreides, so muss hier bedacht werden, dass die Erträge bei der Getreideernte im 15. Jahrhundert, ebenso in den nachfolgenden Jahrhunderten, wesentlich geringer ausfielen, als in der Gegenwart. Das Verhältnis zwischen Aussaat und Ernte betrug dabei je nach Getreideart zwischen 1 zu 2,6 bei Roggen und 1 zu 3,3 bei Gerste. Heute liegt das Verhältnis zwischen 1 zu 20 bis 1 zu 40. Hinzu kam, dass durch die zu jener Zeit dominierende Dreifelderwirtschaft28 ein Drittel der Ackerfläche brach lag. Die Reproduktion nach Missernten, wie zum Beispiel im Jahr 1590 nach einer großen Dürre (sogar die Wassermühlen lagen trocken), nach Kriegen, Plünderungen oder im Gefolge von Bränden, war danach noch geringer, sodass solche oder ähnliche Störungen im Leben der Menschen fast zwangsläufig auch zu großen Hungersnöten führen mussten. Die Anschaffung eines Luxusgutes wie Samt, welches zum Vergleich in der obigen Tabelle mit angeführt wurde, ist daher für die einfache Dahlener Bevölkerung undenkbar. Das wird noch deutlicher, wenn man sich die nachstehende Tabelle für Agrarprodukte des Amtes Torgau aus dem Jahr 1551 ansieht.

| 1 Scheffel Weizen29 | 16 Groschen |

| 1 Scheffel Roggen | 11 Groschen, 2 ⅔ Pfennig |

| 1 Scheffel Gerste | 7 Groschen, 10 ½ Pfennig |

| 1 Scheffel Hafer | 4 ½ Groschen |

| 1 Ochse | 8 – 11 Gulden30 |

| 1 Schwein | 2 Gulden |

| 1 Ente | 1 Groschen |

| 1 Hammel | 1 Gulden12 Groschen |

| 1 Henne | 1 Groschen |

| 1 Kanne Milch (0,93 Liter) | 3 Pfennige |

| 1 Schock Eier (60 Stück) | 2–5 Groschen |

| 1 Pfund Butter | 1 Groschen8 Pfennige |

| 1 Scheffel Salz | 14 Groschen |

| 1 Eimer Bier (67 Liter) | 1 Gulden2 Groschen |

| 1 Eimer Landwein | 2 Gulden12 Groschen |

| 60 Bretter | 26 Groschen |

Für die Frondienste auf den landwirtschaftlichen Flächen wie Säen und Ernten bestimmte natürlich der Grundherr den für ihn günstigsten Zeitpunkt, an welchem die Arbeiten durchgeführt werden mussten. Für die Durchsetzung der grundherrschaftlichen Forderungen war der vom Grundherrn eingesetzte Vogt zuständig.