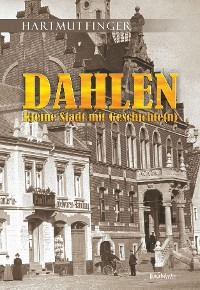

Kitabı oku: «Dahlen - Kleine Stadt mit Geschichte(n)», sayfa 8

Dass die jeweiligen Vögte dabei oftmals besonders dienstbeflissen vorgegangen sind, um die Interessen des Grundherrn durchzusetzen, macht folgende Begebenheit in Schmannewitz (der Dahlener Grundherr war auch über Schmannewitz und Ochsensaal Lehnsherr) aus dem Jahr 1658 deutlich: Bei der Getreideernte auf den herrschaftlichen Feldern durfte jeder Bauer abends eine Garbe als Lohn mit nach Hause nehmen. Die Schmannewitzer Bauern brachten hierzu Strohseile von der dreifachen Länge mit, sodass man die Garben hernach kaum heben konnte. Der Vogt, der in Dahlen wohnte, erhob Einspruch, was ihm aber nicht viel nützte. Er muss auch sonst sein Amt so rigoros versehen haben, dass man seine große Unbeliebtheit aus einem Eintrag im Kirchenbuch des selbigen Jahres erahnen kann:

„den 1. Oktober hat der Schlossvogtt zu Dahlen, Hans Reinhardt, allhier in Martin Kühnes Garten Birn geschüttelt mit dem Aste heruntergefallen und war plötzlich tot aufgehoben worden. Kein Gliedmaß gereget, noch einiges Wortt gesprochen, der Hals war entzwey und das Cranium (Schädeldach) ganz zerschellet, ist zu Dahlen mit einer Leichenpredigt begraben worden (…) .

Jammerlich war es zu sehen, daß die schweine, so hernach zu dem obste lieffen, welches im Blute, so häufig von ihm geflossen, ingleichen die hunde seyn Blutt geschlecket, welches niemand von der Gemeyn mit Erde Überschütten wollen (…).“

Wenn die Schmannewitzer den Vogt selbst über den Tod hinaus noch so hassten, dass sie seine blutigen Hinterlassenschaften weder überdecken noch beseitigen wollten, wird deutlich, wie schlimm er es mit ihnen getrieben haben muss.

„Heergeräte und Gerade“

In jedem der noch vorhandenen Erbbücher wurde auch das Erbrecht definiert. Das war offensichtlich besonders wichtig, da von einer vernünftigen Übergabe eines Hofes an einen Nachfolger dessen wirtschaftlicher Erfolg abhing und damit natürlich auch das Einkommen des Grundherren in Form von Abgaben und Fron. In Dahlen, wie im übrigen Sachsen, wurde das „Anerbe“ praktiziert. Das heißt, der landwirtschaftliche Besitz und der Hof wurden zusammen und ungeteilt an nur einen Nachfolger weitergegeben. Damit war gewährleistet, dass der landwirtschaftliche Betrieb als Ganzes erhalten blieb und nicht, wie bei der sogenannten Realteilung, die Ackerflächen bei jeder Erbfolge in immer kleinere Parzellen zerstückelt wurden, sodass eine effektive Landwirtschaft am Ende unmöglich ist.

In den Erbbüchern sowie anderen Urkunden wird das Erbrecht im allgemeinen als „Heergeräte und Gerade“31 bezeichnet.

Heergeräte wurde nach mittelalterlichen Recht eine Sondererbfolge beim Ableben des männlichen Hofinhabers genannt. Hierbei wurde ursprünglich die Weitergabe des Schwertes, des Pferdes und weiterer Ausrüstung an den nächsten männlichen Verwandten, der in der Regel der älteste Sohn war, verfügt. Die Heergeräte waren somit von der sonstigen Erbteilung ausgeschlossen. Damit sollte ursprünglich die Wehrhaftigkeit des Grundbesitzes gesichert werden, wenn zu den Waffen gerufen wurde. Im Laufe der Jahrhunderte wandelte sich der Inhalt zunehmend so, dass im wesentlichen damit der Weiterbetrieb des Hofes gesichert werden sollte. Nun werden zwar immer noch das beste Pferd benannt, aber auch solche Dinge wie die beste Axt oder Forke, das zweit- und drittbeste Federbett sowie der zweit- und drittbeste Anzug. Das Ganze liest sich folgendermaßen im erhalten gebliebenen Erbbuch von 1461:

„Zu Heergerethe

Das Weibt nimbt und behelt das allerbeste Kleid Ihres mannes zuvor aus. Darnach gibt sie die andern beide nechste beste Kleider, ist ihr so viel da. Sie gibt auch ein bette nechst den besten als gut es da ist, ein Pfuel, Zwey Beilagen, Ein Tischtuch, eine quele (Handtuch), eine Kanne, Allen Harnisch zu eines Mannes Leibe, und das allerbeste Pferdt, ist eins da, uns aber da nicht ist, darff sie nicht geben.“

In der 1717 verfassten Abschrift eines Erbbuches wird verfügt, dass wenn „Manns Personen versterben und nicht Schwert oder Spiel(w)agen an solchen Orten von denen Heergeräth und gerade gefolget wird verlaßen, (…) der Erbherr vom Heergeräthe des Pferdes, ob eines vorhanden sich anzumaaßen“, was im Klartext heißt: Übernimmt kein männlicher Erbe die Heergeräte, so bekommt der Grundherr das beste Pferd, so eins vorhanden.

Die Gerade war das Sondervermögen der Ehefrau, was ebenfalls von der sonstigen Erbteilung ausgeschlossen war, wenn diese verstarb. Zu ihr gehörten zum Beispiel Gegenstände des weiblichen Bedarfs, Schmuck, Hausrat aber auch Kleinvieh und Lebensmittel. Die Gerade wurde beim Ableben der Frau grundsätzlich nur an die nächsten weiblichen Verwandten, in der Regel die Töchter, weitergegeben. Auch hierzu den entsprechenden Eintrag aus dem Erbbuch von 1461:

„Zur Gerade,

Stirbt einen mann sein Weib, der mann sol behalten das allerbeste Kleid vor aus; darnach gibt er die andern beide nechsten besten Kleider, ist ihr so viel da. Er gibt ein bette nechst dem besten, so gut als da ist, einen Pfuel, zwey Küssen, zwey Beilagen, ein Tischtuch, eine Handquele, eine Kanne, und eine decke, ist sie da. Was aber nicht verhanden ist, darff der mann nicht geben.“

Dem wird noch angefügt: „Was über solche stücke verhanden, gehen (gehört) allenthalben zum Erbe, in gleiche theilung dem manne, oder dem Weibe, nach eines absterben, die helfte, Söhnen und Töchtern die andere Helfte.“

Im Erbbuch von 1717 wird zudem bestimmt, dass wenn kein männlicher Verwandter die Heergeräte übernimmt, diese – mit Ausnahme des Pferdes; das erhält ja der Grundherr – dem Rat zufällt. Das gilt ebenso für die Gerade.

Es gab aber auch Erbschaftsangelegenheiten, die nicht so eindeutig waren, und bei denen zwei oder mehrere Grundherren Ansprüche erhoben. So kam es in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts nach längeren Streitigkeiten, bei denen es auch zu Unstimmigkeiten in Sachen Erbschaftssteuer zwischen dem Grundherrn von Dahlen und dessen benachbarten Herrschaften ging, zu einer entsprechenden Regelung. Demzufolge wurde 1697 zwischen den Besitzern des Rittergutes Wellerswalde und dem Dahlener Grundherrn durch ein Schiedsgericht des Kurfürsten mit „Zustimmung“ beider Teile eine Einigung herbeigeführt.

In diesem Vertrag wurde festgelegt, dass, wenn die Erben eines Verstorbenen die Untertanen eines anderen Grundherren sind, das gesamte Erbe, außer dem Lehnsgut, dahin ausgeliefert werden muss, wenn es bei einem ähnlichen Falle von dort auch ausgeliefert wurde. Wurde aber von jenem Orte ein Abzug gemacht, so wurde es hier ebenso gehandhabt. Das heißt, die Erbschaftssteuer bekam der Grundherr, bei dem die Erben wohnten. Es wurden aber auch Ausnahmen gemacht.

Was man diesem Vertrag auch entnehmen kann, ist eine Erhöhung der „Heergeräte und Gerade“.

Zum Heergeräte gehörten jetzt: „des Mannes bestes Pferd, seine täglichen Kleider, 1 Ober- und 1 Unterbett, 1 Kopfkissen, 2 Betttücher, 1 Tischtuch, 2 Becken oder Schüsseln, 1 Handtuch, 1 Fischtiegel und Dreifuß, Kessel und Haken, die jungen Ochsen, die männlichen Schweine, die rohe Leinwand und der Hanf, alle Geräte, damit der Mann umgeht und bei seiner Ackerarbeit zu gebrauchen pflegt, als der beste halbe Wagen, Pflüge, Eggen, Sägen, Äxte, Sensen, Heu- und Mistgabeln und dergl.“.

Auch die Gerade erhöhte sich wie man erfährt. Zu ihr gehören nun: „alle Kälber, Schafe, Gänse, Enten, Hühner weiblichen Geschlechts, alle Kalben und Sauen, alle Schränke, Kisten, Kasten, Laden, darin die Frauen ihre Kleider und Gezierde einschlossen, alles Garn, Lein, Flachs, Leinwand, alle Betten und Kissen, die nicht zum Heergeräte gehörten, alle Tischtücher, Bett-, Hand- und Badetücher, Schleier, Hauben, Vor- und Umhänge, alle Becken, Leuchter, Kessel und Pfannen, die nicht eingemauert waren, alle Milchgefäße und weiblichen Kleider, alle weiblichen Gebände und Geräte, als Scheren, Spiegel, Weifen(?), Bürsten, Rochen (Rechen), Hechel, alle Geräte zum Backen und dergl.“.

Das Hutungsrecht des Grundherren

Eine für die Dahlener und die Einwohner der umliegenden Orte besondere Plage mag das Hutungsrecht des Grundherrn gewesen sein. Dabei handelt es sich um das Recht des hiesigen Rittergutsbesitzers, dass dieser seine Weidetiere im Frühjahr und im Herbst auf den Feldern der Untertanen weiden durfte. Wogegen es den Bauern sogar untersagt war, ihre Tiere nur eingeschränkt selbst auf den eigenen Feldern weiden zu lassen bzw., dass sie überhaupt Weidetiere besitzen durften. Für die angerichteten Schäden auf den Feldern der Untertanen brauchte der Grundherr in der Regel nicht aufkommen. Bei der damals üblichen Dreifelderwirtschaft konnte also der Gutsschäfer seine Herde auf die Brache der Bauernfluren treiben. Dieses Recht schloss ein, dass die Weidetiere des Rittergutes im Herbst zuerst auf den abgeernteten Feldern der Bauern weiden durften, wogegen die Bauern ihre Tiere erst danach auf die eigenen Felder zu bringen berechtigt waren. In der Regel war den Bauern nur dann der Besitz von Weidetieren erlaubt, wenn sie auch Wald besaßen. Die Waldweide war in dieser Zeit noch weit verbreitet.

Das Hutungsrecht des Grundherrn führte immer wieder zu Konflikten, die in einschlägigen Unterlagen zum Thema wurden. So kann man einem Recess des 16. Jahrhunderts entnehmen, dass, als der Hirte des Rittergutes die Schafe in die Saaten laufen ließ, und das mag wohl wiederholt geschehen sein, ihn die Bauern samt seiner Herde mit Schlägen davon jagten. Der Vogt ließ die Bauern zur Strafe „brummen“32. Es zeigt sich anhand der verschiedenen Recesse und Verträge aber auch, die Dahlener Bürgerschaft besaß in Sachen Hutung zum Anfang des 17. Jahrhunderts noch mehr Rechte, als dies Mitte des 18. Jahrhunderts der Fall war. Einem Recess vom 26. März 1618 zufolge hatten, was die Haltung von eigenem Vieh betrifft, die Dahlener hier nur wenige Einschränkungen. Hingegen „erkläret sich der Erbherr gegen der Bürgerschafft dahin, das seinen Schäffer mit Ernst zu untersagen, sich des Hütens in die Mandeln oder das Getreide, wen(n) es noch in Schwaden lieget, gänzlich zu enthalten“. Er fordert aber im Gegenzug, „daß auch die Zeit über, und biß die Felde gänzlich nicht geräumet, vom Stadt Rindt und Schaff Vieh auch Gänsen nicht hinein getrieben werden bey Straffe eines neuen Schocks“. Die Untertanen durften ihre Tiere also keinesfalls auf die nur zum Teil abgeernteten Felder lassen. Damit war abgesichert, dass das Vieh des Grundherrn auf jeden Fall vor dem der Dahlener Bauern auf deren Stoppelfeldern weidete. Für die Dahlener ein besonderes Ärgernis war vermutlich, „daß der Erbherr die Hutung auff den gemeine Ängern von vielen langen Jahren hero gehabt, alß bleibet auch der itzige dabey“. Um dies zu unterstreichen wurde noch hinzugefügt: „Jedoch soll der Gemeine mit Ihren Pferden, Schweinen und Gänsen, daselbst zu hüten unterstehet sein.“ Das der Dahlener Einwohnerschaft damit die Nutzung ihrer Anger als Viehweide gänzlich untersagt wird, ist schon sehr krass.

Wie bereits erwähnt, führte die Hutung der herrschaftlichen Viehherden immer wieder zu Konflikten. Um die Futterbasis des eigenen Viehbestandes besser abzusichern, hatten im Laufe des 17. und 18. Jahrhunderts die Grundherrn die Viehhaltung der Dahlener immer mehr Einschränkungen unterworfen. Gleichzeitig wurde die Viehzucht des Ritterguts, insbesondere die Schafzucht, mehr und mehr ausgeweitet. Das hatte für die Untertanen der Grundherrschaft Dahlen enorme Konsequenzen. Das Rittergut Dahlen besaß um diese Zeit die größte Schafhaltung der Amtshauptmannschaft Oschatz mit weit über 1000 Tieren, die sich dann über die Felder der Dahlener und Schmannewitzer hermachten. So ist es auch kein Wunder, dass im Jahr 1783 die herrschaftliche Schäferei „in Brand gesetzt worden sei“.

Selbst ein in anderen Belangen so aufgeklärter Adliger wie der Dahlener Grundherr, Heinrich Graf von Bünau (1697-1762), verschärfte im Jahr 1734 noch einmal sein Hutungsrecht. Gegen die wirtschaftlichen Interessen des Grundherrn spielten die Belange der Untertanen kaum eine Rolle. Offenbar aber leistete die Dahlener Bürgerschaft nach wie vor Widerstand gegen die drückenden feudalen Begehrlichkeiten ihres Grundherrn. Und so sah sich Heinrich Graf von Bünau im Jahr 1748 nochmals zu einem Vergleich mit der Dahlener Bürgerschaft genötigt. Ein Beleg dafür, dass die Dahlener besonders das Hutungsrecht als äußerst ungerecht empfanden, ist wohl, dass von den 35 abgehandelten Punkten immerhin 10 die Hutung zum Inhalt hatten.

Das Hutungsrecht bestand in Dahlen selbst nach den Reformen des Freiherr von Stein (1757-1831) noch fort. Das Rittergut hatte zu dieser Zeit etwa 1500 Schafe und 400 Lämmer. Eine Änderung trat erst ab 1835 ein. Die Sächsische Regierung forderte nun von den Grundherren, vermutlich wegen der zunehmenden Unruhen, die oft genug gerade die Hutungsrechte zum Inhalt hatten, diesbezüglich eine Änderung herbeizuführen. So wurden auch die Hutungsrechte des Dahlener Grundherren gegen eine gewisse Entschädigung abgeschafft. Während aber die Akte über die Abschaffung der Hutungsrechte gegenüber den Dahlener Ackerbürgern verschollen ist, gibt uns der „Receß über die Hutungs Ablösung zwischen dem Rittergut Dahlen einer- und den Feldbesitzern zu Zissen anderer Seits.“ präzise über deren Durchführung Auskunft. Nach immerhin zwei Jahren Verhandlung – inklusive Druck von der Königlich-Sächsischen Kanzlei – verzichtete dieser auf sein Hutungsrecht gegenüber den Zisser Bauern. Dafür erhielt er als Entschädigung insgesamt 59 Scheffel33 Ackerfläche und die sogenannte Kommunallehde34 von Zissen. Wie das im Einzelnen durchgeführt wurde, erfahren wir in einem späteren Kapitel.

Die „Dahlische Hohe Jagt“

Das Hutungsrecht der Grundherrn war aber nicht die einzige Plage, die die Bauern aus Dahlen und aus den Dörfern, die in der Heide lagen, erdulden mussten. Die Dahlener Heide war ein weithin bekanntes und beliebtes Jagdrevier.

Ursprünglich, nach germanischem und altdeutschem Recht, durfte jeder Freie – Bauern eingeschlossen – auf seinem eigenen Besitz sowie auf dem Gemeindeterritorium die Jagd ausüben. Mit zunehmender Feudalisierung wurden diese Rechte immer mehr eingeschränkt, bis es den Untertanen gänzlich verboten war zu jagen. Selbst für Angehörige des niederen Adels blieb oft nur die Jagd auf das Niederwild. Diejenigen aber, die das Jagdrecht besaßen, sorgten dafür, dass immer genügend Wild vorhanden war. Das sich stark vermehrende Wild jedoch wich auf die Felder der Bauern und Ackerbürger aus, um seinen Hunger zu stillen. Das führte immer häufiger zu Streitigkeiten über die angerichteten Wildschäden, bei denen die einfachen Leute in der Regel das Nachsehen hatten. Dabei war es unerheblich, ob die jeweiligen Grundherren oder gar der Kurfürst das Jagdrecht besaßen. Hier besaßen zunächst, wie in den meisten umliegenden Grundherrschaften, die ansässigen Grundherren, also die Herrn von Schleinitzens das Jagdrecht. Allerdings hat der Sächsische Kurfürst August I. (1526-1586), gemäß einem aus dem Jahr 1562 erhaltenen Vertrag, den hiesigen Junkern das Jagdrecht abgekauft. Darin heißt es:

„Welchergestaltt die Dahlische Hohe Jagt

abgetreten.

Von Gottes gnaden, Wir Augusten Herzog zu Sachsen, des heil. Röm. Reichß Erz Marschall und Churfürst, Landgraff in Düringen, Marggraff zu Meissen, und Burggraff zu Magdeburgh, Ihne Kund und bekennen hirmit öffentlich, gegen iedermännigliches. Nachdem Unß unser lieber getreuer, Hanß von Schleinitz zu Dahlen, die Hohe Wild jagt auf der dahlischen Heiden, und allen andern seinen, und seinen unterthanen Höltzern und Puschen, sampt den Wildt garten, und etlichen Jagtdiensten, auf gute unterhandlung, und jährliche Vergleichung, so Wir derhalben mit ihm treffen lassen, Vor sich, und alle seine nachkommen Leibes Erben, gutwillig und Wohlbedächtig übergeben, abgetreten, und Verzicht, (…).“

Damit hat sich der Kurfürst ein durchgehendes Jagdgebiet, von der Hubertusburg in Wermsdorf bis nach Torgau reichend, geschaffen. Der Preis, den der Dahlener Grundherr Hanß von Schleinitz dafür erhielt, wird ebenfalls in dem Dokument erwähnt:

„(…) daß wir Ihme dargegen gute versprechen, bewilliget, und zugesaget haben. Versprechen, bewilligen, und zusagen Ihnen auch hirmit in craft dies briefs, daß Wir Ihnen und seinen nachkommenden Männlichen Leibes Lehens Erben, nun Hinfüro alle Jahr, gegen und für dem gebrauch solchen jagd, drey Hirschen, Sechs stücke Wildes, und Acht Wilde Sau, darunter doch keine Wild Kelber, noch frischlinge gemeint seyn, sondern die Hirsche über Zwey Jahr, und die Sau über Jährig und gesund Wilpret seyn sollen, auf sein ansuchen durch unseren Jäger Meister in der Chur, auf unserer Wildbahn schiessen, und in seine behaußung gegen Dahlen, ohne seine Kosten, und entrichtung des Jägerrechts, schieben lassen, (…).“

Die niedere Jagd, wozu vor allem die Pirsch auf Hase und Fuchs gehörte, konnte Hanß von Schleinitz weiterhin ausüben. Die Lasten der Jagd hatten aber vor allem die Dahlener und die Bewohner der Heidedörfer zu tragen. So heißt es weiter:

„(…) Und nachdem sich gedachten Hanß von Schleinitz für sich und seine Erben verpflichtet, wann und so oft wir uf der Dahlischen Heiden oder andern seinen Höltzern, jagen, und ihm das durch unsern Jäger Meister zuvorn ankündigen lassen werden, daß er Unß Zweyhundert mann von Dahlen durch seinem Voigt aufgebiethen, und zuschieben wolle, die Unß zur jagt mit Handarbeit zu fuße dienen sollen. (…).“

Da die „Churfürstliche Hegung“ eine Vermehrung des Wildes zur Folge hatte und daher mit größeren Wildschäden auf den Feldern der Bauern zu rechnen war, so wird „auch den Leuten hirmit vergönnet und nachgelassen haben, das Wilpret mit kleinen Hündlein, wie an andern orthen, die an unser Wildbahne liegen, gebreuchlich, abzuscheuen, und wegzutreiben.“

Einige in der Heide liegende Ortschaften kaufte der Kurfürst auf und siedelte die Bewohner in die Lausitz um. Die Orte ließ er dem Erdboden gleichmachen. Der mitten in der Heide gelegene Ort Lausa entging nur knapp dem Aufkauf und somit der Zerstörung. Das machte das Los der Lausaer jedoch nicht leichter, da sie umso mehr unter der Wildplage zu leiden hatten, wie ein Brief an den Kurfürsten vom 19. Oktober 1614 belegt. Hierbei beschweren sie sich über den angerichteten Wildschaden auf ihren Äckern. Im Brief heißt es unter anderem: „(…) könnten wir armen Leute die wir ohne des fast mitten in der Wildbahn gelegen, undt des Wildes halben am getreidicht nichts aufbringen, undt erbauen können, E. Churf. Gn. schuldige Zinsen undt Pächte ferner nicht mehr entrichten, (…).“ Dies betraf nicht nur die Lausaer, sondern in gleicher Weise alle Bauern von Dahlen und der „Oberheide“, wie die Dahlener Heide zu dieser Zeit genannt wurde.

Auf dieser zeitgenössischen Karte ist die riesige Wildbahn von „Vater August“ deutlich zu sehen.

Kurfürst August I. („Vater August“)

Gemälde von Lucas Cranach d. Jüngeren

Um das Abwandern des Wildes in größerem Maße zu verhindern, ließ August I. auch noch die Haltung von Hunden in starkem Maße einschränken. Er musste jedoch einsehen, dass eine bäuerliche Wirtschaft ohne Hunde kaum möglich war. So wurde ein Edikt erlassen, was man allgemein als „Hundeklöppeln“ bezeichnete und welches für alle Stände verbindlich wurde: „Damit nämlich den Dorfkötern ein für allemal der angeborene Jagdtrieb vergehen sollte, mussten Hunde, wenn sie außerhalb des Hofes waren, hinfort einen soliden Holzknüppel von fünfviertel Ellen (ca. 71 cm)35 Länge (am Hals angebunden) mit sich herumschleppen. Ungeklöppelte Hunde sollen von Förstern und Hegereitern entweder weg geschossen oder lebend eingefangen werden, wobei in letzterem Falle ihre säumigen Besitzer saftige Strafgelder zu entrichten hatten. Bei Wiederholung drohten mehrmonatige Zwangsarbeit und Festungshaft.“36

August I. ließ weiterhin zum Schutz der Wälder die bestehenden Waldgesetze und Holzordnungen verschärfen. Jegliche Waldverwüstung zog drastische Strafen nach sich. Selbst geringe Holzdiebstähle wurden nun als schwerwiegender Waldfrevel streng geahndet.

Der Erfolg der verschiedenen Wildschutzmaßnahmen zeigte sich in seinen Ergebnissen. So erlegte allein im Jahr 1565 „Vater August“ 104 Hirsche eigenhändig. Die „Oberheydische Wildbahn“ gehörte von nun an zum bevorzugten Jagdrevier des Sächsischen Herrscherhauses.

Mit welchem Pomp und Aufwand die Obrigkeit, allen voran der Kurfürst, ihre Jagden abhielt, macht uns folgende Aufstellung des königlichen Jagdzuges deutlich, der 1736 zu einer Perforcejagd von Sitzenroda nach Hubertusburg aufgebrochen war:

„Zwei Förster und ein Oberförster ritten voran. Ihnen folgten die Handpferde der Jagdpagen, Minister und Kavaliere, der Jagdinspektor Seyffert, die Perforcepferde der Besuchsjäger sowie Barons von Feullner und des Grafen Sulkowsky, der Sattelknecht, Roßarzt und Bereiter von der Jagdequipage, 12 kögl. Handpferde, von Reiterknechten zu Pferde geführt; der Sattelknecht, Roßarzt und Bereiter vom königlichen Stall; ein Kosake, der Hoftaschenspieler Fröhlich und Baron Schmiedel; die Piqueure; die Besuchsjäger mit Hunden; der Jagdpage von Nostitz; der Jagdjunker von Wehlen; Feullner, Sulkowsky, der König, der Herzog von Sachsen-Weißenfels, Graf Moritz von Sachsen, und die Gesandten.“ Weiterhin schlossen sich diesem Zug an: „(…) die polnischen Herren, die Minister, die Oberchargen, Generäle, Kammerherren, Obersten Kammerjunker, Oberforstmeister und andere Kavaliere von Zivil und Militär, sämtlich zu Pferde. Im Wagen folgten die Königin mit zwei ältesten jungen Prinzen, die Hofdamen, die Kavaliere der Königin und die Prinzen. Den Schluß machte der Schirrmeister mit Wurstwagen“.

Die beiden Jungen, Caspar Hürters und Elias Gastels, sowie die Förster Hans Höligk und Urban zum Born, eskortieren einen Wagen mit gefangenen Wildschweinen. (Ausschnitt aus einem Tafelgemälde, 1. Hälfte 17. Jh.)

Ein hervorragende Darstellung eines solchen Jagdzuges aus der Zeit Johann Georg I. (1585/1611-1656) kann man im „Churfürstenzimmer“ der „Churfürstlichen Waldschänke“ in Moritzburg bei Dresden betrachten. Diese aus der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts stammenden Tafelgemälde sind, wie ein Fries das gesamte Zimmer umlaufend, angebracht. Allerdings ist nicht ersichtlich, in welchem der kurfürstlichen Jagdgebiete dieser Zug stattfindet. Immerhin ist aber auch der Förster von Sitzenroda, Hans Georg Rappelt, auf einer dieser Tafeln verewigt.

Der Förster Hans Georg Rappelt von Sitzenroda (Ausschnitt aus einem Tafelgemälde, 1. Hälfte 17. Jh.)

Sowohl August der Starke (1670-1733), als auch sein Sohn und kurfürstlicher wie königlicher Nachfolger, Friedrich August II. (1696-1763), kamen oft in die Dahlener Oberheide zur Jagd. An die letzte große Hofjagd erinnert uns noch heute die Jägereiche zwischen Lausa und Schmannewitz (jetzt im Heimatmuseum Dahlen). Die an dieser für die Jagd zu jener Zeit ganz offensichtlich wichtigen Wegkreuzung stehende „Jäger-Eych“ wurde bereits 1591 und 1621 eine erwähnt.

Interessant ist auch das Ergebnis einer solchen Jagd. Überliefert ist eine genaue Aufzählung der Jagdbeute einer kurfürstlichen Streifjagd vom 6. Dezember 1612. An diesem Tag wurden 1 angehend Schwein, 4 Keiler, 15 Bachen, 36 Frischlinge, 5 Hirsche (darunter 1 Zwölfender), 4 Spießhirsche, 11 Stück Wild, 4 Rehe, 1 Fuchs, 2 Dachse, 1 Biber, 2 Fischotter, 1 wilde Katze, 2 Steinmarder, 2 Eltier (vermutlich Elche), zusammen 87 Stück, erlegt. Im Winter 1616 wurde ein Wolf von über einem Zentner Gewicht gefangen.

Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.