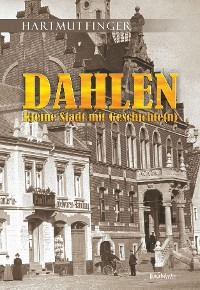

Kitabı oku: «Dahlen - Kleine Stadt mit Geschichte(n)», sayfa 6

DIE ENTWICKLUNG DAHLENS BIS ZUM DREISSIGJÄHRIGEN KRIEG

Die frühe städtische Verwaltung

Aus der Urkunde Papst Gregors IX. aus dem Jahre 1228, in der Dahlen als Stadt bezeichnet und als Besitz des Hochstifts Naumburg genannt wird, geht hervor, dass Dahlen damals schon nicht mehr zum Gerichtsbezirk Strehla gehörte. Dahlen muss als Stadt schon ein eigenes Gericht besessen haben, was auch aus einer weiteren Urkunde von 1238 hervorgeht. Diese Gerichtsbarkeit behielt die Stadt, bis dieses Recht im Jahre 1434 an die Rittergutsbesitzer und Grundherrn von Dahlen, zu jener Zeit Heinrich von Schleinitz, überging. Bereits 1356 hatte der deutsche Kaiser Karl IV. (1347–1378), der auch König von Böhmen war, durch die „Goldene Bulle“ den Fürsten die unumschränkte landesherrliche Gewalt überlassen und damit auch die Gerichtsbarkeit und Verwaltungshoheit. Auch sein Nachfolger, Kaiser Sigismund (1368/1410– 1437), unterließ jeden Versuch, die Rechte der Zentralgewalt gegenüber den Landesfürsten wahrzunehmen, sodass 1434 der Herzog von Sachsen die Gerichtsbarkeit wiederum dem Rittergutsbesitzer in Dahlen, als seinem Stellvertreter, übertragen konnte.

Wenn auch Dahlen um diese Zeit nur eine kleine Stadt war, so besaß es doch schon ein wohlgeordnetes Gemeinwesen mit Bürgermeister und Ratsmitgliedern an der Spitze. Bürgermeister und Rat des „stadtlichen Dolen“ wurden alle Jahre neu gewählt, konnten jedoch, wenn sie sich bewährt hatten, immer wieder aufgestellt werden. Aus dem Inhalt verschiedener Urkunden lässt sich die Schlussfolgerung ziehen, dass nach 1432 jeweils zwei Bürgermeister für jeweils zwei Jahre gewählt wurden, welche sich ein Jahr ums andere ablösten.

Der bisher älteste schriftlich belegte Name eines Dahlener Bürgermeisters ist ein Paul Attran, der dieses Amt im Jahr 1429 inne hatte. Dem Stadtoberhaupt standen 7 Räte zur Seite, sowie der ebenfalls von den Bürgern gewählte Richter. Außerdem wurden jährlich noch jeweils vier Viertelmeister gewählt. Die Zisser bestimmten ihren eigenen Richter sowie zwei Schöppen (Schöffen). Waren wichtige Dinge zu entscheiden, so trat auch der Rat aus dem Vorjahr mit zur Beratung hinzu.

Die frommen Pflichten der Bürger

Den wenigen Rechten, welche die Dahlener als Bürger einer einem Grundherren gehörenden Stadt besaßen, standen allerdings eine ganze Reihe von Pflichten gegenüber. So ist uns eine Urkunde aus dem Jahre 1435 erhalten, worin „Bürgermeister, Ratsmanne und dy ganze Gemeyne der Stadt zu Dolan vor sich und alle ire nachomelingen“ verpflichten, dem Kloster St. Afra in Meißen alle Jahre zur Adventszeit eine Tonne Heringe zu zahlen, welche die Herren von Schleinitz zu ihrem eigenen „Seelgeräte“, dem Seelenheil ihrer Eltern, Vorfahren und Nachkommen, dem Kloster gestiftet hatten. Als das Kloster 1540 aufgelassen wurde, versuchte der Rat zu Dahlen sich dieser Abgabe künftig zu entziehen. Kurfürst Moritz von Sachsen (1521-1553) verfügte jedoch, dass diese Stiftung als alte Pflichtgebühr unweigerlich auch weiterhin an die Fürstenschule St. Afra in Meißen, die aus dem Kloster hervorgegangen war, zu entwickeln sei. Mehrfach berichten nun auch die Schulakten der Fürstenschule von Klagen der Schüler über dieses Gericht, denn sie bekamen die Heringe, solange der Vorrat reichte, wöchentlich zweimal gebraten und mit Majoranbrühe vorgesetzt. Dass diese Heringslieferung durch Jahrhunderte regelmäßig von Dahlen nach Meißen ging, dokumentiert zudem eine Kämmerey Rechnung aus dem Jahre 1833. Unter Cap. 7 heißt es dort: „Heringe in die Landesschule nach Meißen: 14 Taler für eine Tonne Heringe.“ Da die Dahlener die Heringe immer zu Beginn der Adventszeit lieferten, wird wohl den meisten Schülern von St. Afra ausgerechnet diese Zeit der inneren Einkehr in ewig schlechter Erinnerung geblieben sein. Als Fazit kann man nur noch hinzufügen, dass sich somit die Herren des Rittersitzes von Dahlen für rund 400 Jahre ihr Seelenheil durch jährlich eine Tonne Salzheringe erkauften.

Eingesalzen ist der Hering länger als jeder andere Fisch haltbar. Holzschnitt, Johannes Prüss d. Ä., um 1499

Wenn man sich sämtliche, über all die Jahrhunderte abgeschlossenen Recesse gründlich betrachtet, muss man feststellen, dass die Dahlener Bürgermeister kaum Rechte, aber umso mehr Pflichten hatten, wobei diese Pflichten in der Regel Forderungen der Grundherren waren. Um diesen Forderungen des Grundherren Nachdruck zu verleihen, wurde ihnen ein Stadtvogt vorgesetzt. Die Hauptverpflichtung der Bürgermeister bestand somit darin, die Ansprüche der adligen Herrschaft gegenüber den Dahlener Untertanen durchzusetzen. Bei finanziellen Forderungen mussten sie dafür auch mit ihrem eigenen Besitz einstehen. Die Bürgermeister waren nur ihrem Grundherren, nicht aber den Bürgern, rechenschaftspflichtig. Dies änderte sich erst Ende des 19. Jahrhunderts, als die Städte im ganzen Deutschen Reich allgemein kommunal selbstständig wurden.

Wie die Sorge der Grundherren für „Ihre“ Untertanen ausgesehen hat, kann man in vielen erhaltenen schriftlichen Hinterlassenschaften nachlesen.

So lässt sich einiges auch einer Ordnung entnehmen, welche die „Erbherren“, die Brüder Hans und Christoph von Schleinitz18, „für ihr stetchin zu Dahlen für itzlichen Wirt und das andere gemeine Volk“ am 30. April 1533 erließen. In dieser Ordnung werden aber durchaus nicht alle Verhältnisse des städtischen Gemeinwesens „geordnet“, sondern eher die für den Grundherren wichtigen Dinge. Das etwa 6 Folio-Seiten umfassende Schriftstück gibt uns einen wertvollen Einblick in die verschiedensten Seiten des öffentlichen, wirtschaftlichen und religiösen Lebens vor rund 400 bis 500 Jahren. Es entspricht wohl durchaus der religiösen Einstellung der Dahlener in der damaligen Zeit, wenn sich nun 4 der 20 Artikel gleich zu Beginn dieser Ordnung mit Kirchen- und Glaubensangelegenheiten beschäftigen. Zum anderen ist es ein Ausdruck dafür, dass in Teilen der Bevölkerung, es war die Zeit der Reformation, die Einstellung zur Kirche nicht die beste war. Deswegen sahen sich die Herren derer von Schleinitz veranlasst, folgende Bestimmungen zu erlassen:

Jeder Erwachsene, „der zu dem hochwürdigen Sacramente gehet“, habe dem Pfarrer jährlich einen alten Pfennig als Opfergeld zu zahlen. Mit der Einnahme des Geldes wurde aber nicht der Stadtrat, sondern der Vogt beauftragt, was durchaus kein Vertrauensbeweis gegenüber dem Bürgermeister und seinen Ratsmitgliedern bedeutete.

Jeder, der die kirchlichen Feiertage nicht einhält, habe der Kirche zwei Pfund Wachs als Strafe zu zahlen. Sonntägliche Plaudereien (nach der Messe) auf dem Kirchhofe seien mit einem Pfund Wachs zu bestrafen. Hierzu muss man wissen, dass Wachs zu dieser Zeit relativ teuer war, und die einfachen Leute mit Talglichtern oder Kienspänen ihre Häuser beleuchteten.

Glaubte jemand, dass er die Arbeit, die er in der Woche nicht geschafft hat, weil er einfach zu viel zu tun hatte oder weil er vielleicht wegen ungünstigen Wetters seine Feldarbeit nicht verrichten konnte, diese am Sonntag erledigen zu können, wurde auch er zur Kasse bzw. zur Abgabe von Wachs gebeten. Der Nutznießer hiervon war in jedem Fall die Kirche.

Um die Untertanen zum Kirchgang (besonders die Männer!) anzuhalten, bestand die Anordnung, dass die Gasthäuser nicht eher Bier ausschenken durften, bis alle Messen beendet waren. Anscheinend war auch deftiges Fluchen damals sehr beliebt, bei den schlechten Lebensverhältnissen der Bürger kein Wunder. So bestimmte eine stadtherrliche Verordnung, dass jeder, der „bei der Pestilenz oder dem Franzosen“ fluchte, einen halben Gulden Strafe an die Obrigkeit, 5 Groschen an den Rat und 2 Groschen an den Vogt zu zahlen hatte.

Dem folgte die Anordnung, dass Polizeistunden im Winter um 10 : 00 Uhr abends, im Sommer, wo man ausgeschlafen haben musste, um 09 : 00 Uhr zu beachten seien. Spielen war grundsätzlich verboten. Um diese Bestimmungen durchzusetzen, war außer der Obrigkeit, dem Rat und dem Vogt auch noch der Stadtknecht an der Einkassierung etwaiger Strafen beteiligt. Die Stadttore wurden bereits vor der Polizeistunde geschlossen, und zwar im Sommer um 9 : 00 Uhr und im Winter um 7 : 00 Uhr abends. Bei Nichteinhaltung dieser Verordnung musste der Rat an die „Obrigkeit ein gut Schock“19 Strafe zahlen. Während die Öffnungszeiten der Wirtshäuser klar reglementiert wurden, schien das Biertrinken ganz offenbar, im Gegensatz zum Genuss von Branntwein, keine negative Bewertung gefunden zu haben. So wird in einem Abschied von 1591 angewiesen: „Sollen die Bürger zu Dahlen das Stedtlein gebürlicher weise mit biere vorsorgen das derhalben kein mangel noch klage sey.“ Hieraus könnte man schlussfolgern, dass Bier durchaus als Grundnahrungsmittel angesehen wurde.

Ging es bei all diesen Festlegungen wirklich nur um Sitte und Ordnung oder vielmehr um eine gute Möglichkeit für die Obrigkeit durch ein angebliches Fehlverhalten der Untertanen etwas einnehmen zu können? Vielleicht gibt das Beispiel des Verbotes der Sonntagsarbeit eine Erklärung. Bekanntlich war es der römische Kaiser Konstantin, der dem Christentum zur Staatsreligion verhalf. Über das Römische Reich ist das Christentum, und damit auch der arbeitsfreie Sonntag, letztlich zu uns gelangt. Es war ebenso Kaiser Konstantin, der bereits im Jahr 325 den Sonntag zum allgemeinen Feiertag erklärte, wobei er die Anforderungen des realen Lebens aber durchaus beachtete. Denn er verkündete, dass „Alle Richter, Stadtbewohner und Handwerker sollen am Ehrentag der Sonne ruhen. Bauern hingegen mögen ungehindert ihrem Ackerbau nachgehen, denn es geschieht oft, dass dies der günstigste Tag zum säen ist, damit die Gelegenheit, die die göttliche Vorsehung schenkt, nicht ungenutzt verstreicht, denn die richtige Zeit ist kurz.“ Nun, über 1000 Jahre später, mussten die Landwirte für von der Natur vorgegebenen Notwendigkeiten eine Strafe entrichten!

Der Brandschutz

Die Stadt Dahlen erlebte, wie viele andere Städte auch, zahlreiche Brandkatastrophen in ihrer langen Geschichte. Dabei gingen mehrmals große Teile der Stadt im Feuer unter. Den frühesten Beleg eines Stadtbrandes haben wir aus dem Jahr 1429, als die Hussiten die Stadt in Brand setzten. Auch im sächsischen Bruderkrieg (1446–1457) zwischen Kurfürst Friedrich (1412-1464) und Herzog Wilhelm (1425-1482) von Sachsen wurden 1446 Teile von Dahlen ein Opfer der Flammen. Der Dreißigjährige Krieg brachte gleich drei große Brände (1619, 1637, 1641) über die Stadt. Im Jahr 1679 wurde Dahlen ein weiteres Mal von einem großen Schadfeuer heimgesucht, bei dem 58 Häuser und 6 Scheunen niederbrannten. Auch im Jahr darauf, 1680, fielen 17 Häuser den Flammen zum Opfer, darunter die Pfarr- und Diakonatswohnungen, wobei das gesamte Kirchenarchiv mit allen Personenstandakten vernichtet wurde. Im Jahr 1699 brannte es wieder einmal in der Stadt, und 1719 kam es schließlich zum verheerendsten aller Stadtbrände, bei welchem die meisten Häuser, inklusive des Rathauses mit fast sämtlichem Aktenbestand vernichtet wurden. Weitere größere Brände sind für die Jahre 1780 und 1783 überliefert. Bei letzterem wurde vor allem die herrschaftliche Schäferei vernichtet. Hierbei sind etwa 600 Schafe ums Leben gekommen. Das Feuer soll durch Brandstiftung entstanden sein. Auch im folgenden Jahrhundert kam es in Dahlen zu größeren Brandkatastrophen. 1836 wurden etliche Gebäude im Ortsteil Zissen ein Raub der Flammen und 1847 vernichtete ein Feuer 40 mit Stroh gedeckte Scheunen, die sich auf dem Terrain des heutigen Busbahnhofes befanden. Wann die Scheunen zentral an dieser Stelle errichtet wurden ist nicht genau festzustellen. Auf dem Stadtplan von 1619 sind sie nicht zu sehen, während sie auf dem um 1800 angefertigten Stadtplan verzeichnet sind. Es gibt aber auch einen schriftlichen Hinweis in einem Recess über eine Hofübergabe aus dem Jahr 1778, in dem auf eine „vor dem Oschatzer Tore“ gelegene Scheune hingewiesen wird. Das weist eindeutig auf das Terrain des Busbahnhofes hin. Ob die zentrale Errichtung der Scheunen an dieser Stelle, und damit zu jener Zeit außerhalb der Stadt, ein Teil des Brandschutzes war oder ob dies aus Platzgründen geschah, ist nicht überliefert. Vielleicht haben beide Aspekte eine Rolle gespielt. Da im Jahr 1847 aber „nur“ die Scheunen vernichtet wurden, hat sich zumindest das Brandschutzkonzept bewährt.

Natürlich waren die wiederkehrenden Brände schon für frühere Generationen eine Katastrophe. So scheint es nur allzu begründet und notwendig gewesen zu sein, dass der Grundherr eine entsprechende Ordnung wie die im Jahr 1553 erließ, in der Vorschriften zur passiven und aktiven Brandbekämpfung Eingang fanden.

Darin wurde zum Beispiel bestimmt, dass der Rat jedes Vierteljahr die Feuerstätten und Brauhäuser zu besichtigen, das heißt, zu kontrollieren hatte. Wurde danach nicht innerhalb der festgesetzten Frist der beanstandete Mangel behoben, mussten der Ofen oder das Brauhaus eingerissen werden und der Betroffene hatte dann nicht nur die Wiederherstellungskosten, sondern auch eine hohe Strafe zu zahlen.

Radikale Maßnahmen dieser Art waren begründet, denn mit Bränden hatte man immer wieder zu kämpfen. Auch am 23. Juni 1479 sind in Dahlen durch eine bei „großer Dürre infolge Unachtsamkeit entstandene Feuersbrunst“ 50 Häuser in Schutt und Asche gelegt worden. Die rigorosen Maßnahmen erklären sich auch, wenn man bedenkt, dass zu jener Zeit die Häuser oftmals aus Holz erbaut und mit Stroh oder Holzschindeln gedeckt waren. So verwundert es auch nicht, dass bereits im Sachsenspiegel (verfasst um 1230) vorgeschrieben wird (2. Buch/Art. 52/§ 2): „Jeder soll seinen Backofen und seine Esse beschirmen, auf das die Funken nicht in eines andern Mannes Hof fahren, ihm zu Schaden.“

In der Ordnung des Dahlener Grundherrn aus dem Jahr 1533 wurde weiterhin bestimmt, dass es verboten sei, mit offenem Feuer oder Licht über den Hof, auf den Dachboden oder zum Backofen zu gehen. Dass es ferner verboten ist, Flachs, Hanf oder Hopfen am Ofen zu trocknen. Auch war es untersagt, Holz und Stroh auf dem Backofen zu trocknen. Das erscheint uns heute als Selbstverständlichkeit, muss aber bei der damaligen Dahlener Bevölkerung eine Unsitte gewesen sein. So wurde auch angeordnet, „daß die ausgeraffte Asche 2 bis 3 Tage lang in einem an geschütztem Orte aufgestellten Fasse auskühlen mußte.“

Zur aktiven Brandbekämpfung gehörte, einmal entstandene Schadfeuer zu löschen bzw. deren weitere Ausbreitung zu verhindern. Hierzu gab es die Anordnung, dass jeder Hausbesitzer eine Leiter und einen Haken an seinem Hause anzubringen hatte. Zur Anschaffung dieser Geräte war ihm eine Frist von 2 Monaten gegeben. Diese an einer langen Stange befindlichen Haken waren vorgesehen, um mit ihnen Dächer bzw. ganze Häuser um ein in Flammen stehendes Gebäude herum nieder zu reißen, damit das Feuer nicht auf den ganzen Straßenzug bzw. die ganze Stadt übergreifen konnte. Ein anderer Teil der aktiven Brandbekämpfung bestand im Aufstellen von sogenannten Sturmfässern. Das waren ständig mit Wasser gefüllte Tonnen, welche auf dem Markt sowie an anderen Stellen in der Stadt aufgestellt waren, um im Falle eines Brandes schnell Löschwasser zur Verfügung zu haben. Selbst auf einer im Jahr 1840 angefertigten Ansicht des Dahlener Marktes sind noch drei Sturmfässer in der Nähe einer Wasserpumpe zu sehen.

In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts erließ wegen vieler verheerender Stadtbrände auch der Kurfürst eine Vorschrift, die für alle Neubauten innerhalb der Städte galt. Danach durften die Häuser, nicht wie oft bisher, mit dem Giebel zur Straße hin erbaut werden. Sie mussten um 90 Grad gedreht errichtet werden, sodass zum Nachbarhaus ein Brandgiebel errichtet werden konnte. Hinzu kam noch für viele Städte die Bestimmung, dass Häuser nur noch mit gebrannten Ziegeln gedeckt werden durften.

Viel genutzt haben all diese Maßnahmen unter den damaligen Verhältnissen jedoch nicht. Zu jener Zeit bedeuteten Heizung und Beleuchtung zwangsläufig, ein offenes Feuer im Haus zu unterhalten, wobei selbst der Vorsichtigste einmal unachtsam sein konnte. Gegen ein Feuer von zum großen Teilen aus brennbarem Material erbauten Häusern, ließ sich dann nicht viel ausrichten. Auch in der Gegenwart können selbst hochmodern ausgerüstete Feuerwehren kaum ein brennendes Fachwerkhaus löschen. Meist geht es nur darum, ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude zu verhindern.

Horn und Laterne des Dahlener Nachtwächters

Ein wichtiger Teil des Brandschutzes in der Stadt war die Anstellung eines Nachtwächters. Seine wichtigste Aufgabe bestand darin, nach Eintritt der Polizeistunde die Bürger aufzufordern, das Herdfeuer und das Licht zu löschen und dies auch Nacht für Nacht zu kontrollieren. Sollte es doch des Nachts zu einem Brand kommen, so war der Nachtwächter meist der einzige, der nicht schlief und damit sofort den hellen Schein eines Schadfeuers sah. Sein laut geblasenes Alarmsignal aus dem Horn, dürfte in der kleinen Stadt wohl auch den letzten Bürger geweckt haben.

Die Märkte

Sehr wichtig für die Entwicklung der Stadt waren die Märkte, die regelmäßig in Dahlen abgehaltenen wurden. So gab es vor allem die über das ganze Jahr durchgeführten Wochenmärkte. Sie finden in den überlieferten Schriften meist nur dann Erwähnung, wenn es um Einnahmen aus diesen ging. Oder es galt Einschränkungen zu beachten. Ein weiterer wichtiger Hinweis auf diese Märkte kommt aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges, indem erwähnt wird, dass sie bis 1637 durchgeführt wurden.

Zu den regelmäßig abgehaltenen Wochenmärkten gesellten sich die Jahrmärkte. Die drei wichtigsten Jahrmärkte in Dahlen, welche immer wieder in den verschiedensten Urkunden benannt werden, sind der Rettigmarkt, der Wollmarkt und der Bartholomäus-Jahrmarkt (24. August) gewesen.

Auf dem Rettigmarkt (Dienstag nach dem 1. Passionssonntag) wie auch auf dem Wollmarkt – für letzteren konnte kein genauer Termin festgestellt werden – war es nur einheimischen Händlern und Handwerkern gestattet, ihre Waren anzubieten. Auf dem Bartholomäus-Jahrmarkt hingegen durften auch Auswärtige ihre Waren feilbieten. So zumindest wurde es im Innungsbrief der Schuhmacher von 1693 festgelegt. Ähnlich dürfte es sich auch bei den anderen Handwerken verhalten haben.

Die Märkte dienten jedoch nicht nur der Entwicklung des Handels, sondern wie bereits angedeutet, auch als Einnahmequelle des Grundherren. Das ersehen wir aus der schon mehrfach erwähnten Ordnung von 1533. Darin wird festgelegt, dass am Markttag niemand in seinem Hause etwas verkaufen durfte, sondern nur öffentlich auf dem Markt. Bei Übertretung dieser Bestimmung wurde dem Verkäufer die Ware weggenommen. Wenn der Rat aber vielleicht darüber hinwegsehen sollte, hatte er „der Obrigkeit 2 gute Schock Strafe zu zahlen“.

Außerdem hatte der Rat jedes Jahr am 30. April den Herren von Schleinitz gegenüber Rechenschaft über alle Einnahmen und Ausgaben der Stadt abzulegen. Was dabei an Barschaft vorhanden war, musste der Bürgermeister, der das Geld einnahm, der Obrigkeit „erlegen und nicht mehr seinen Nutzen damitte suchen“.

Das heißt, der Bürgermeister musste dem Grundherren das vorhandene Geld übergeben. Waren jedoch aus Nachlässigkeit öffentliche Gelder nicht eingemahnt worden, so hatte diese fehlende Summe der Bürgermeister aus seiner eigenen Tasche zu ersetzen und musste außerdem 2 silberne Schock Groschen Strafe zahlen. Damit sollte wohl der Bürgermeister gezwungen werden, rücksichtslos die Interessen des Grundherrn gegenüber der Bevölkerung zu vertreten.

Das Geleit

Aber nicht nur die Märkte, sondern die Reisenden und Händler selbst, die auf den durch Dahlen führenden Handelswegen die Stadt passierten, bildeten eine wichtige Einnahmequelle für den Dahlener Grundherren. So zeigt folgender Erlass aus dem Jahr 1578 nicht nur, wer und was alles so durch die Straßen von Dahlen transportiert wurde, sondern auch, wie hoch die jeweilige „Maut“ für die entsprechenden Transporte war:

„Welchergestaltt das Städtlein Dahlen

mit Geleide begnadet,

Wie man ordnung mit dem Geleide zu Dahlen halten soll, wie folget, und Ich, Wolff Abraham Von Schleinitz damit begnadet bin.

Zum Ersten, Von den kleinen Viehe, als von Scharffen, Ziegen, und Schweinen, gibt man von einem ieden stück einen alten Heller.

Zum andern, auf den Roßmarckten, die zu Dahlen gehalten werden, von einem ieden Pferde, das unbesattelt ist, gibt man Vier Pfennige.

Zum dritten, von einem Güther – Wagen, gibt man Sechs pfennige, desgleichen von einem Karn, der nicht mehr denn ein Pferdt hat, auch sechs pfennige.

Zum Vierdten, Eiskarn oder Eisen – Wagen gibt auch Sechs pfennige.

Zum Fünfften, Ein Saltzwagen gibt zweene alte pfennige, oder drey neue.

Zum Sechsten, von Ochsen, Kühen, gibt man von einem stück vier pfennige.

Und do sich´s zutragen würde, daß Edelleute Ochsen würden durchtreiben lassen, und gleich Geleids – briefe haben, so soll ein geleidsman Ihnen über drey Ochsen vor ihre Kühe nicht frey gehen lassen.

Diese Ordnung Geleith Wolff Abraham Von Schleiniz zu Dahlen mit meinen angebornen Erbinsiegel zu ende thun drücken. Geschehen Montag´s nach Maria Himmelfart. Anno 78. der minor Zahl.“

Da die Salztransporte hier gesondert aufgeführt sind, zeigt uns das, dass die Bezeichnung der Ost/West – Handelsstraße (Hohe Straße), die durch Dahlen ihren Verlauf nahm, mit dem Begriff „Obere Salzstraße“ immer noch ihre Berechtigung besaß. Aus dem Erlass kann man außerdem entnehmen, dass Edelleute bzw. Adelige – inklusive drei Ochsen – freies Geleit durch Dahlen in Anspruch nehmen konnten.

Ausschnitt aus der Landtafel der Markgrafschaften Meißen und Lausitz (1578) Thalen = Dahlen

Allerdings erfuhr im 16. und vor allem im 17. Jahrhundert der Handel im gesamten Deutschen Reich eine einschneidende Zäsur. Viele der wichtigsten Handelsrouten führten zu den Hansestädten an Nord- und Ostsee. Die Entdeckung Amerikas brachte einen dramatischen Niedergang für viele der alten Handelswege mit sich. Die wichtigsten verlagerten sich in Richtung Atlantikküste. Der Haupthandelshafen für die deutschen Staaten war nun Amsterdam. Die durch Dahlen führende Ost-West-Handelsstraße schien aber zunächst nicht so sehr von dieser Änderung betroffen zu sein.

Für Dahlen hatte eher eine regionale Veränderung in der Streckenführung des Handelsweges große Auswirkungen, was letztendlich zum endgültigen Niedergang der durch Dahlen führenden Ost-West-Handelsstraße in der 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts führte. Bei Einführung des Postwesens in Sachsen wurde die Postverbindung zwischen den wichtigsten sächsischen Städten, Leipzig und Dresden nun etwa 4 km südlich an Dahlen vorbeigeführt. Das bedeutete faktisch eine Einstellung der durch Dahlen führenden Fernhandelsverbindung. Nach Errichtung der Hubertusburg durch August den Starken (1670-1733) in Wermsdorf wurde ab dem Jahr 1726 der Postverkehr noch weiter südlich (10 km) durch Wermsdorf um Dahlen herumgeleitet.