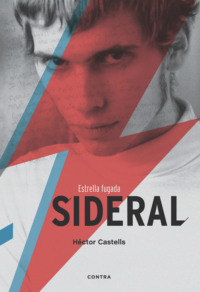

Kitabı oku: «Sideral», sayfa 3

3 de marzo de 1995

Soy el inocente que mató a la víctima. Soy el espía involuntario de los pensamientos perdidos. Soy el alma corrompida y soy la araña que teje mis trampas. Soy el caos a punto de ocurrir. Soy el asesinato a punto de cometerse. El hambre de una desgana fingida. El ansia infecciosa, contagiosa y nerviosa, de paz. La Rosa con más espinas. El sobresalto. Soy un saco donde tiran desajustes. Soy el ídolo que no se deja dirigir. Soy la foto que me hacen cuando disimulo. El escorpión que no sabe si logrará su objetivo antes que el fuego.

Soy el anticlímax y el punto álgido del placer inmaduro.

Del diario de Aleix Vergés.

El techno es un gran error. Es como si los Kraftwerk y George Clinton se quedaran encerrados en un ascensor y solo tuviesen un sintetizador para pasar el rato.

Derrick May.

Son las doce de la noche y Darren Emerson baja las escaleras del Nitsa, la discoteca que alumbrará a Sideral, un garito que se llamaba Don Chufo hasta hace muy poco y que se levanta en la plaza Joan Llongueras, junto a Catalunya Ràdio, en el corazón del españolismo y la aristocracia de la ciudad. A Emerson le quedan diecisiete peldaños para llegar hasta abajo y percibe el zumbido que trepa por la moqueta y nota el bombeo de su sangre en el pecho. Es una sensación a la que no escapa ni Dios que haya bajado estas escaleras, ni siquiera Emerson: el sonido te invade por la garganta cuando estás en lo alto y te ha poseído por completo cuando llegas al final. Le quedan quince peldaños y una chica con el pelo azul que corre escaleras arriba se cruza con él y se cubre la boca, y lo mismo Darren se pregunte si habrá cumplido los quince. Y mientras lo piensa, cree reconocer el bombo que sube desde las entrañas del club. Y sonríe.

Le separan doce escalones de la placenta y un tipo con la cabeza rapada y botas por las rodillas le rebasa por la izquierda; otro con pantalones erráticos de cuadros y una camiseta Adidas naranja y el pelo oxigenado lo hace por la derecha. A Emerson le parece escuchar el «Superman» de Laurie Anderson por encima de su canción «Mmm… Skyscraper I Love You». Lo piensa, esboza una sonrisa y niega con la cabeza. Es imposible. Aun así, a falta de ocho peldaños, su cabeza formula una asociación delirante: piensa en Dios y en Superman y le parece divino y demencial, y entonces un tipo con la mandíbula muy ancha y aspecto de troll millonario que va en idéntica dirección a la chica del pelo azul le sonríe y le dice algo así como «Bona sort, monstru!» cuando ya solo le separan cinco escalones del suelo. Quizá entonces Emerson ponga una cara rara, una expresión de desconcierto cósmico o de inspiración psicodélica. Y a su lado, Chito de Melero, el responsable de que esté aquí esta noche, un entusiasta que le ayuda a bajar los dos maletones acorazados que se ha traído de Londres y que mañana le conducirá hacia el Blau de Banyoles, la madre de los clubs catalanes, le dice: «He said: good luck», y entonces Darren Emerson quizá piense que entiende el catalán.

A falta de cuatro peldaños, Emerson observa a la pareja de siniestros que bajan por delante suyo con una parsimonia casi zen y vuelve a sonreír y se pregunta dónde coño está. Es Laurie Anderson. Y es su canción. El rascacielos murmulla y la mezcla es inexplicable, algo luminoso que le inspira y que no es ortodoxo ni canónico ni parece hecho con dos platos.

A falta de dos peldaños, Darren Emerson se da media vuelta deliberadamente y ve a cuatro universitarios, cuatro colegas que estudian Políticas en la Autónoma y van en camisa y tejanos. Y entonces comprende que las escaleras son el montacargas de la democracia electrónica, de un reino plural, inesperado y sonriente, en las entrañas de Barcelona.

Le queda un escalón y aterriza y mira hacia adentro y ve al tipo de metro noventa y siete que está en la cabina, y Chito le dice: «This is Sideral», y entonces Emerson sabrá para siempre que un día de 1995 hubo una constelación subterránea en Barcelona en la que un marciano orquestó un morreo entre Dios y Superman, mientras doscientos individuos irreconciliables lo bailaban al unísono, con la misma sonrisa en la boca. Una dentadura plural, como las piñatas de los ochenta, que no tardará en reventarse.

Es el año de su vida. El año de Emerson, el de Chito y el de Aleix, que hace dos horas se ha subido a un taxi con Leire y sus tres maletas y que ya pilota la cabina del Nitsa. Ahora que sabe que siempre estará acompañado, respira normal. Siente la proximidad de su ídolo y los bajos en el pecho, invoca a la pista giratoria, percibe el crecimiento de la Luna y aprieta los dientes y sabe que puede sincronizarlo todo. El miedo, las ganas, el amor, la amistad y los Valiums.

Hay un camino. Tendrá que haberlo.

30 de junio de 2012

Es una tarde caliente de julio y han pasado cuarenta años y ya no están en Sant Pau, sino en el paseo de la Bonanova. Él es más estrecho e igual de alto y tiene la barba plateada y los dedos surcados por venas delgadas y azules. Sus manos han asistido a partos monárquicos, han alumbrado sellos editoriales, han suscrito verdades y han padecido atrocidades. Ella conserva la piel cobriza y el amor por las melodías, la vida como una playa morada y vasca, los ojos verdes como el agua en que flotan las cenizas de su descendencia. Colgó su traje de enfermera y tuvo cuatro hijos y ya lleva dos nietos. Han pasado cuarenta años y hoy será un buen día para celebrarlo.

La Bonanova está más refrigerada que el barrio del Raval, pero sucumbe también a la canícula. Sucumbe distinto. Aquí no huele a pescado podrido ni se ven gatos famélicos. Huele a mimosa y a cruasán recién hecho, y los perros son grandes y peludos. O pequeños y bronceados. No hay rastro de vómitos ni de secreciones indignas de madrugada. Los plataneros y los eucaliptos protegen las lunetas de los Audis, los Volvos y los BMW. Los niños son más altos y más rubios y las tías son más delgadas y parecen más jóvenes; las calles más anchas y las casas más grandes. Es la parte alta de Barcelona, la falda del Tibidabo, de los bosques de Collserola y la carretera de las Aguas, donde niños que se llaman Nicolás y Eduardo y Aleix juegan al tenis en Can Caralleu y llevan relojes de pulsera con internet y estampan las raquetas contra el suelo y cuelgan las pelotas al vacío. Y el vacío es una ciudad simétrica y dormida que desemboca en el mar, que se contempla, panorámica y desahogadamente, desde sus alturas. En Barcelona, las clases sociales están estratificadas: arriba están los ricos, en medio los normales y abajo los pobres.

Hubo un tiempo en que los ricos estaban abajo y los pobres arriba. Luego la vida se desordenó y cayeron bombas del cielo y las familias se escindieron y los hermanos se mataron y los tíos fusilaron a los primos; y los primos a los suegros y los suegros a los cuñados. Hubo muchos tiempos y una sola noche, larga y roja, cuya metralla alcanzó a todos los nacidos en España durante los últimos trescientos años. Muchas generaciones podridas por la división carlista o por la División Azul o por la republicana, la Reconquista, la República, Cuba, la vergüenza de tantos crímenes en tantos lugares, la puta vergüenza de ser hijo de este país. Así que la historia del imperio es una sucesión de aberraciones desde la noche de los tiempos, la madrugada de los indígenas sin yugular, de norteafricanos deshidratados que morirán en el desierto, de iglesias asesinas, repúblicas fallidas; y del dictador del mostacho tenue, casi un rasguño, el mariscal del Ferrol, un asesino contrahecho que prohibió el catalán y el vasco. Que nos bombardeó desde Montjuich e impuso el fusil, distorsionó la cultura y emancipó las autopistas.

—Entonces, mamá… ¿Preferiste la ginecología a la cirugía? —pregunta Randi Vergés.

—Yo lo que no entiendo, mamá, es cómo elegiste a un ginecólogo con un Méhari rojo —dice Adriana.

—¡Y catalán! —añade Daniel.

—Vuestra madre antepuso sus ovarios a la patria, a los colores y al juicio, que es lo que cualquier mujer con dos dedos de frente haría en una situación como esa — sentencia el patriarca.

Estalla una carcajada colectiva. Hasta que la aludida toma la palabra:

—¿De verdad me lo estáis preguntando? —les pregunta en voz alta.

Y toda la familia la mira como siempre la miró: entre fascinada y expectante.

—Sí, mamá. Podríamos haber tenido abuelos en Vigo y conexiones mundiales con el narcotráfico. Por favor, ¿de qué estamos hablando? Si hasta tu hija podría ser la yerna de Rajoy —dice Randi, mirando a Adriana con una sonrisa que viaja en el tiempo, una sonrisa de pícara, de cheeky fucker, que Aleix también tenía.

—Pues nada. Tuve una visión. Eso fue lo que pasó. Me vi en Galicia, un 25 de diciembre, pelada de frío, con una resaca de órdago y una gaita por un lado y un botafumeiro por el otro, y me entró lo contrario de la morriña… ¡Me entró la amorriña por vuestro padre, desgraciados! —sentencia.

Y la familia entera prorrumpe en otra carcajada.

Es una tarde caliente de junio de 2012, una tarde después de la noche roja y vergonzosa de la puta Historia de España, y Alfonso Vergés y Chisca Tramullas celebran sus cuarenta años de matrimonio cerca de la cumbre de la ciudad, en la misma casa en la que han escrito la historia de su familia, los Vergés Tramullas. Casi tantos como años sin Franco. Casi tantos como tendría hoy Aleix, su primogénito. Pero Aleix ya no está. Sería casi aberrante que tuviera cuarenta años. No le hubiese hecho ni puta gracia. Así que ahora está de otra manera. Se fue un 19 de mayo de 2006, y desde entonces la vida es un desafío y un agujero. Y es esperanza y es descendencia.

La familia se ha reunido en la Bonanova. Los tres hermanos —Daniel, Adriana y Randi—, sus parejas y los nietos —Teo, hijo de Daniel, y Leo, de Adriana—. Es la primera vez que Adriana regresa a Barcelona con su primogénito desde que hace un año lo alumbrara en Barcelona. Adriana vive en el hemisferio de los desagües cambiados y pasa la mitad de su vida sumergida en el Pacífico. Es bióloga submarina y la primera doctora en edad de la universidad de Sídney. Una pionera. Exactamente lo que su padre quiso que fueran todos sus hijos. Números uno. Precursores. También está Leire, la compañera más longeva, la escudera que sobrevivió a las peores calamidades y a todas las adulaciones, y cuyo nombre bautizó el proyecto póstumo de Aleix. Y Guille, pareja de Leire desde finales de 2003. Al final del jardín está Anya Stafford, una irlandesa con cara de gato que estudió con Adriana en Galway. Al lado de Anya está Sean, su novio, un veterinario al que alguien bautizó como Indiana Sean —pronunciado «Shon»— después de un desenfrenado safari por Kenia.

Chisca Tramullas, la misma mujer que se hizo pasar por esposa de un tipo al que no conocía en 1972, la ávida lectora de K. Dick que dejó a un cirujano gallego en la estacada y apostó por la longitud revolucionaria de la ginecología, se mete dentro de casa, sube las escaleras que separan el jardín de su habitación y agarra una bolsa gigante. Dentro hay algo rectangular envuelto en papel de regalo. Podría contener una isla del tamaño de Irlanda. El paquete está junto a su mesilla de noche, en la que descansa un libro mucho más pequeño: Cosas que los nietos deberían saber, de Mark Oliver Everett, un músico más conocido como Eels, que la tiene embaucada. Chisca se las apaña para cargar la geografía y bajar las escaleras. Llega a la cocina, pilla el iPod, cancela los grandes éxitos de Aphex Twin, su músico electrónico predilecto, y pone la playlist de doce horas que ha elaborado para la fiesta. Melanie, Françoise Hardy, Moustaki, Gilbert O’Sullivan, Procol Harum, Herb Alpert o Burt Bacharach deslizarán su folk setentero y sus voces soñadoras durante las próximas doce horas.

Chisca se mete en el salón y deja su regalo apoyado junto al piano en que Aleix empezó a tocar cuando tenía siete años. Interpretaba a Bach y se reía de Mozart. Movía los dedos deprisa y cantaba con voz de soprano. Pero nunca se lo tomó en serio. No hasta que a los diecinueve descubrió a Glenn Gould. Entonces se tomó en serio a Gould, pero hacía ya algunos años que el piano no lo tocaba. No volvería a hacerlo.

La historia de Glenn Gould es solo una de las infinitas voces, imágenes, frases y nombres que surcan el regalo que Chisca le ha hecho a Alfonso. Es un álbum gigante: un scrapbook. La historia ilustrada de cuarenta años de vida en pareja. Chisca conserva intactos los diarios que ha escrito durante toda su vida. Y las fotografías que ella misma disparó, amplió y reveló, de sus hijos, de sus coches, de sus viajes y de sus veranos. Hay recortes de prensa, entradas de conciertos y un montón de técnicas de compaginación elaboradas con retales, tejidos y pegamento. Un trabajo de tres años que Alfonso descubrirá en un rato, cuando todos los invitados se hayan largado y el jardín se haya convertido en un descampado de copas vacías, confeti aplastado y colillas extintas, cuando las lámparas de papel japonesas ardan solas bajo las estrellas y siga sonando la voz de la Hardy y diga que no hay retorno y que la eternidad era solo un día.

Los Vergés Tramullas disfrazados para el carnaval del colegio en 1982. De izquierda a derecha: Adriana, Randi, Aleix y Daniel.

Prehistorias

No se sabe bien dónde empiezan las historias. Lo que es seguro es que nunca terminan. Todo es augurio y todo es misterio. Se sabe que la sangre fluye por todas ellas. Que a menudo se derrama y que otras se concentra en hematomas. Se sabe que la genética tiene memoria y que los mismos huesos han crujido distinto en distintos lugares y en distintas décadas.

La ascendencia es el principio de la influencia y de la experiencia. De la violencia y de la negligencia. Sin embargo, lo normal, a no ser que seas aristócrata o historiador, es conocer tu Historia hasta tus abuelos. Y gracias. Lo normal es que apenas conozcamos vaguedades de nuestros bisabuelos. Y de los tatarabuelos, apenas un dato, probablemente engendrado por la fantasía.

Sería arrogante pensar que la sucesión y la herencia son insustanciales. Sin embargo, es un absoluto misterio cuál es su alcance. Es posible que exista una memoria subliminal de nuestros ancestros. En los borradores de su prólogo al libro de DJ Spooky, La ciencia del ritmo, Aleix Vergés escribió que la historia es «la historia de un sonido, de un eco que viaja a través del tiempo y de los tímpanos, y que se transmite como una vibración, como una percepción melódica del universo o como un ruido de fondo».

A Aleix le gustaba decir que «el subconsciente es la memoria de nuestras vidas anteriores». Como si nuestros sueños no nos pertenecieran. Como si formaran una larga cadena de préstamos inconscientes, una divisa inadvertida y onírica, de naturaleza infinita, como las bibliotecas de Borges.

Otra cosa es que conociera la historia de su bisabuelo Edelmiro. O de su bisabuela, María Ángeles.

Edelmiro Vergés Bartolí nació en Reus, Tarragona, un 22 de diciembre de 1870. Fue un bebé extra largo alumbrado en un descampado. Su nacimiento empleó a siete comadronas (cuatro tías y tres primas) y a un doctor que también era cura y ciclista, además de tío abuelo del recién parido. El parto se prolongó cincuenta y tres horas, un registro insólito y épico que atravesó un eclipse de sol total. Su madre, la tatarabuela Corintia, se quedó ciega tras arrojarlo sobre un cojín relativamente descauterizado. Estaba fundida. Sin energía. Viviría algunos días más sin ver la luz del sol. Y al cabo de los meses, se apagaría.

Edelmiro fue un hombre largo y barbudo como su descendencia y, antes de que pudiera decidir qué iba a hacer con su vida, tuvo que largarse para preservarla. Una mañana de finales de siglo, muy poco antes de la caída de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, se batió en duelo por un asunto de faldas en un callejón infecto de las afueras de Reus, exactamente donde hoy está la pista de aterrizaje de Ryanair.

Salió milagrosamente vivo y se exilió amenazado. Edelmiro era un hombre imprevisible y temperamental que soñaba con daguerrotipos y telescopios. Antes de largarse de Reus, se dedicó a la compraventa de cámaras fotográficas. Así fue cómo conoció a María Ángeles, una jovencita enigmática e inexpresiva que le vendió un tomavistas de seis objetivos. La transacción terminó en cita. Y la cita en pasión. Y la pasión en embarazo. Y el embarazo en matrimonio. Edelmiro se largó a Manila en 1899 con el bolsillo amortiguado por la generosidad de María Ángeles, una mujer con un sentido calculado y expansivo de la riqueza, que repararía la mayoría de sus ruinas venideras.

Edelmiro vivió en Manila una posguerra de sangre y de barro. De españoles y norteamericanos confundidos por la victoria, la derrota, el opio y la gonorrea. La ciudad era un lodazal de oportunidades, un escenario parecido al descampado en que nació su ideología revolucionaria.

Si la historia es el viaje de un sonido y nuestra memoria solo alcanza hasta nuestros bisabuelos, entonces Edelmiro fue el preámbulo ruidoso de Aleix. La primera nota de una mayúscula sinfonía del caos. Su sentido de la organización empezaba por el desequilibrio. Por una noción extrema y revolucionaria del orden. Edelmiro se describió siempre como un republicano. Nació en un descampado, bajo la dictadura de una monarquía absoluta y las consignas de una iglesia categórica. Y supo desde muy temprano que no solo no pertenecía a ninguna de las dos, sino que el sentido de su vida era ser, exactamente, lo contrario.

A Aleix le sucedió algo parecido: encontró el motivo en el reverso, y la razón en el cuestionamiento. Ambos fueron jóvenes creativos y caóticos que se comieron el fin de siglo antes que la madurez. En realidad, Aleix prescindió por completo de la madurez. Era lo que se esperaba de él, tal fue su revolución: vivir eternamente en la república de la juventud.

Edelmiro, en cambio, tuvo tiempo y ganas de hacerse hombre. Y nunca tuvo miedo de viajar. Desembarcó en Manila, se embriagó de su exotismo y encontró deprisa su lugar. No le fue tan difícil. Conocía la fertilidad del arroz y se asoció con trabajadores locales para destilarlo y embotellarlo. Los más entusiastas dicen que inventó el sake. Pero el sake llevaba siglos inventado. Lo cierto es que, como buen hijo del Delta del Ebro, tenía buena sintonía con los pantanos y los arrozales. La fortuna le duró poco, la perdió a la misma velocidad a la que la había amasado. Se enamoró de muchas filipinas, pero solo una le hizo perder la cabeza. Era una bailarina a la que evocaría secreta y erráticamente hasta el día de su muerte.

Edelmiro conoció en el exilio a otros catalanes, a más impostores, a revolucionarios ultraconservadores y a filipinos que desayunaban chorizo y adulaban a los Borbones. Conoció a tanta gente como sedujo. Y sedujo a todos los que conoció. Pero solo confió en dos individuos, sus dos únicos amigos de ultramar: Jean Noutel y Sean O’Sullivan.

Noutel era un estafador francés que se hacía pasar por ingeniero de caminos. Viajaba a lugares en guerra y conseguía contratos de reconstrucción de puentes y senderos. Cobraba cantidades industriales y las repartía entre los damnificados, que siempre eran habitantes del lugar. Presumía de haber conocido a Coco Chanel y de haber financiado su aventura costurera. Era un hombre exquisito y delgado, que fumaba cigarrillos aromatizados con melocotón y jamás repetía sus trajes ni sus sombreros. Le gustaba fantasear, adornar el pretérito y el futuro con nubes de Chanel y efluvios de Guerlain.

Noutel era un romántico, como Edelmiro. Eran dos negociadores que anteponían la aventura al enriquecimiento. Así que el día que conocieron a Sean O’Sullivan, un irlandés que trabajaba oficialmente para los servicios secretos norteamericanos y secretamente para los filipinos, sus contratos ganaron en ceros, y sus visados en sellos. O’Sullivan les presentó también a los náufragos del ejército español. Fue un momento de desorden, estampidas y cambios urgentes de ideología, y bebieron en cobertizos y jugaron al póquer en palacios clausurados.

Edelmiro no se casó con nadie, sedujo con sus aspavientos y su voz a todo el que salió a su paso y estuvo poco tiempo en muchas partes. Su independencia y su revolución quedaron eclipsados por la hipnótica bailarina, que estuvo cerca de arrebatarle la cordura. Ciego de deseo y de amor, la siguió hasta Borneo. Allí descubrió que era opiómana y comprobó que su amor no era suficiente para vencer a Morfeo.

O’Sullivan era otro hombre misterioso en un país extranjero. Su frase favorita era: «Nunca le preguntes a un extranjero los motivos de su exilio». A diferencia de Noutel, O’Sullivan iba siempre vestido con el mismo estilismo: camisa amarilla y pantalones de rayadillo. Se bebía los crepúsculos como un vikingo, pero nunca se le vio borracho.

Sean adoraba las historias de Edelmiro, su pasión por la vida y su talento para seducir. Tuvo claro enseguida que podía confiar en él y que sus negocios internacionales no podían tener mejor embajador. Así que le convenció para que dejase el Sudeste Asiático y se trasladara a los Alpes. Le contó que allí, en Suiza, el blanco no estaba en la arena, sino en la cumbre de las montañas. Y que todo el oro estaba protegido bajo tierra. Le contó que se fabricaban los mejores tejidos para la confección de ropa, le confió un secreto de muchos ceros y le hizo prometer que, en caso de desgracia en ultramar, repartiera el botín en una orilla del oeste de Cork.

Así que Edelmiro viajó hasta la falda de los Alpes y descubrió la lencería y el chocolate. El aburrimiento y el paraíso fiscal. Contactó a banqueros y a comerciantes y descubrió la precisión de los bordados y la nobleza de las telas. Volvió a Reus y le contó a María Ángeles sus aventuras en ultramar. Regresó de su último viaje con un reloj de cuerda que tenía cuatro esferas. Era un reloj extraño, como un prototipo o una versión abortada de algún dispositivo del futuro. Edelmiro lo dejó en la estantería más alta de la biblioteca de la casa, y Alfonso, el abuelo de Aleix, el padre de Alfonso, creció convencido de que el tiempo tenía cuatro dimensiones, tantas como esferas tenía el antiguo reloj.

Edelmiro regresó y María Ángeles se volvió a quedar embarazada, y Edelmiro cambió de planes y viajó muchas veces más a Irlanda, Suiza y Filipinas. Exportó arroz e importó anís. Compró sujetadores y vendió jamones. Fue un extranjero promiscuo y un padre y marido ausente cuya familia no paraba de crecer. Los vaivenes políticos de principios de siglo y las exigencias de María Ángeles y de sus hijos le obligaron a sentar cabeza. O, en última instancia, a pretenderlo.

En 1900 nació Alfonso, el abuelo de Aleix. A Edelmiro se le multiplicaba la familia. Necesitaba un golpe de efecto. Tiró de sus contactos en Manila y se afilió al partido del republicano Antonio Maura, en 1901. A los tres años, en 1904, Maura conquistó el poder y le nombró diputado. Su magnetismo y su labia conjugaban enormemente bien con su altura y su barba. El talento y las frases adecuadas, la casualidad y la despoblación, le elevaron hasta un cargo que siempre consideró azaroso. Del mismo modo que Aleix Vergés se vería convertido en disc jockey sin haber mezclado un disco en su vida, Edelmiro fue nombrado diputado sin tener ni puta idea de lo que era un escaño.

1904 fue un año convulso y errático. Edelmiro descubrió que en la política no existe ideología, ni hubo nunca revolucionarios, y decidió abandonarla para siempre con la caída del gobierno de su líder. Perseguido por las deudas y la incertidumbre, convenció a María Ángeles de dejar Reus y mudarse a Barcelona.

Allí montó el negocio que O’Sullivan le insistió en emprender con parte del dinero de Noutel: un tienda de bordados y tejidos suizos. Encontró un local en la calle Trafalgar de Barcelona, le pidió un préstamo a María Ángeles y, al igual que Gabi haría en el futuro, no se devanó demasiado los sesos para bautizar el negocio: se llamó La Suiza y se especializó en la venta de bordados y tejidos del país alpino.

Aleix creía en el viaje del sonido, en la longitud de un eco que rebasa los siglos, que provoca que escuchemos el retumbar ancestral de la Guerra Civil en nuestros tímpanos infantiles. Quizá en su cabeza vibraran los estertores filipinos. Puede que la influencia de los pitidos y de las coincidencias trazara idénticos destinos en dos individuos separados por ciento tres años y treinta y dos mil seiscientos crepúsculos. Luego todo se pierde. El olfato, la vista, el oído y hasta el tacto. La historia es un misterio y no hay ciencia exacta en la descendencia. Sin embargo, la matemática del ADN y de la casualidad escribió la poesía asimétrica de un bisabuelo y un bisnieto que vivieron conectados por un siglo y por el desorden, por el afán creativo y la ausencia absoluta de un sentido del límite.

Edelmiro tuvo siete hijos y todos heredaron el negocio de su padre. Aunque no todos se dedicaron a él. Alfonso, el abuelo paterno de Aleix, fue uno de los que se aventuraron. Su paciencia y su sentido del orden eran la negación de la impaciencia y el desorden de Edelmiro. Alfonso decidió abrir una segunda tienda. La bautizó como La Suiza, «hijos de E. Bartolí», en la Ronda de San Antonio con la calle Muntaner. Bajo la dirección organizada del abuelo Alfonso, la tienda funcionó como nunca antes y se convirtió en un negocio longevo y respetable que no solo estabilizaría las rentas de la familia, sino que sería también el escenario en que Alfonso conocería a su futura mujer, Matilde Torres, la abuela paterna de Aleix, una modista oriunda de Lagunarrota, corazón resquebrajado de Los Monegros, que se aprovisionaba en La Suiza, hijos de E. Bartolí, de las telas para sus bordados.

Alfonso Vergés Torres fue el segundo hijo de Alfonso y Matilde. Alfonso, el ginecólogo largo y barbudo, pionero e incansable, se desmarcó del negocio familiar, aunque no se distanció demasiado de su zona de influencia. Digamos que traspasó la lencería, atravesó la ropa interior y alcanzó el órgano que se escondía detrás. Así que desobedeció los mandatos familiares, pero se quedó en su órbita. Como ginecólogo.

Alfonso nunca durmió demasiado. El vértigo de los nacimientos le ha arrebatado muchos sueños, no ha tenido piedad de su inconsciencia. Ahora que está retirado de los partos, confiesa que lo más doloroso de su profesión es acostarse amenazado por la incertidumbre de no saber ni cómo ni cuándo te despertarás. Perder la conciencia sin saber si tu descanso será arrebatado en la cumbre del sueño por una vibración o por un pitido.

Tras la muerte de Aleix, el sueño de Alfonso se estropeó un poco más. La frecuencia del pitido se hizo más fuerte; la incertidumbre, más totalitaria. Una vez se quiebra el orden de la naturaleza, se abre un hueco perverso, una frecuencia diabólica. No existe prueba más dura para un ser humano. Alfonso y Chisca han encontrado trincheras poderosas para combatir la vibración del desorden. Chisca sabe que Aleix está en la música y la escucha de sol a sol. Viaja en la melodía y es casi imposible encontrarla en silencio.

Alfonso encontró refugio en la escritura. Al poco de morir Aleix, empezó a escribir su primera novela: Sueños y realidad, la historia de su madre, narrada en clave de realismo mágico. Y todavía con el pulso caliente, escribió la segunda: Nadie, su particular ajuste de cuentas con la muerte de Aleix.

«La protagonista del libro se llama Nadia. Y Nadia es Aleix. A falta de poder enfrentarme directamente a él, lo convertí en una chica. Entiendo que es un mecanismo de defensa, pero imagino que era la única forma que encontré para lidiar con el tema. Aleix se drogaba. A mí me costaba mucho aceptarlo. Así que, en el libro, preferí convertirlo en una puta», cuenta Alfonso.

Nadie es la historia de Nadia, una joven con un talento extraordinario para la danza que no encuentra su lugar en el mundo. Nadia es hija de Albert, el álter ego de Alfonso, un arquitecto viudo que vive solo en un caserón de una montaña de Barcelona. Albert recibe el encargo de diseñar la dirección artística de un espectáculo de danza inspirado en la teoría del caos.

«La personalidad de Aleix me sugirió muchísimo la teoría del caos», recuerda Alfonso.