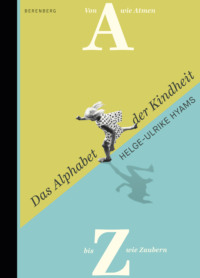

Kitabı oku: «Das Alphabet der Kindheit», sayfa 6

Erstes Mal

»Der erste Mensch durchläuft nochmals den ganzen Werdegang, um sein Geheimnis zu entdecken. Er ist nicht der erste Mensch. Jeder Mensch ist der Erste, keiner ist es. Deswegen fällt er seiner Mutter zu Füßen.«

Albert Camus

Der erste Atemzug

der erste Tag

das erste Mal in Papas Arm

das erste Lächeln

die ersten Schuhe

das erste Nein

das erste Mal Ich

das erste Mal enttäuscht werden

das erste Mal verlorengehen

das erste Vogelnest

der erste Buchstabe

das erste Mal Erde riechen

das erste Tier

und so weiter und so weiter

Später dann:

Der erste Kuss

die erste Zigarette

der erste Samenerguss

der erste Betrug

und so weiter und so weiter

Jedes erste Mal eine Station der Menschwerdung. Banal und zugleich atemberaubend. Jede Erfahrung des Kindes geschieht ein erstes Mal – das ist banal, weil sie jeder macht, atemberaubend deshalb, weil mit jedem Kind die Welt neu beginnt: die Welt des Atmens, des Trinkens, des Lächelns und des Sprechens. Jedes Kind ist für sich »der erste Mensch«74, wie Albert Camus es in seiner Autobiografie wunderbar schlicht ausdrückt. Vorher – das heißt vor meiner Geburt – war ein dunkles Nichts, ein Tohuwabohu wie am Anfang der Welt, und mit mir und mit meinen Augen, die das Licht empfangen, entstand das Licht. Was weiß denn das kleine Kind von all den anderen Menschen vor und neben ihm, die vor ihm den ersten Atemzug gemacht haben, die ersten Schritte und das erste Wort? Das erste Mal ist immer mein erstes Mal, als wenn es nie vorher von anderen durchlebt worden wäre.

Der französische Dichter Pierre Loti beschreibt in seinem Roman eines Kindes, wie er das erste Mal ein ureigenes, durch und durch körperliches Gefühl von Hüpfen, von Federn und Laufen entdeckte – wie einen explosiven Einbruch in seine damalige Art, sich zu bewegen: »Von diesem Augenblick an konnte ich hüpfen, konnte ich laufen! Ich bin überzeugt, dass es das erste Mal war, so deutlich ist mir meine überbordende Lust und meine verwunderte Freude noch gegenwärtig.«75 Diese Erinnerung hat sich dem Dichter nur deshalb so tief verankert, weil sie – wie es häufig geschieht – mit einem anderen ersten Mal verschmolzen war. Im selben Moment nämlich, in dem der Junge bewusst erstmals die Kraft und Beweglichkeit seiner Beine spürt, so glaubt er später rückblickend, sei ihm auch der Geist erwacht: »Aber während des Hüpfens dachte ich nach, und dies so intensiv, wie es gewiss sonst nicht meine Gewohnheit war. Zur gleichen Zeit, da meine Beinchen, mein Verstand erwacht waren, wurde es in meinem Kopf, wo die Gedanken erst ganz blass heraufdämmerten, ein wenig klarer.«76

Vielleicht ist es gerade die Verdoppelung, die das Ereignis so unauslöschlich als das erste Mal markiert. Sigmund Freud hat dieses Phänomen als Deckerinnerung bezeichnet, ein besonderer Kunstgriff der menschlichen Erinnerungskultur. Viele Momente des ersten Mals können wir später als Erwachsene nur schwer abrufen. Doch wenn wir Glück haben, schiebt sich jenes Doppelte darüber, das wir fast übergenau erinnern (eine Mütze, ein kratzender Strumpf oder ein Geruch), und dieses Doppelte überlagert oft das Ursprungsgeschehen, welches doch das eigentlich Bemerkenswerte und Erinnerungswürdige sein sollte.

– Ein Kind erinnert die erste Begegnung mit dem Tod. Später weiß es nichts vom Sterben der Großmutter, aber spürt noch genau den Geschmack des Mohnkuchens, den es bei ihrer Beerdigung zu essen gab.

– Ein Junge hat vergessen, wie er das erste Mal in einem Kaufhaus verlorenging. Sogar die Polizei musste auf der Suche nach ihm eingeschaltet werden. Er prägte sich von diesem Drama ausschließlich den grünen Kaugummi ein, den ihm einer der Polizisten zur Beschwichtigung seiner Angst zugesteckt hatte.

– Und ein anderes Kind erinnert sich an gar nichts vom ersten Schultag – außer an den Geruch des Schulranzens.

Wie wir an diesen Beispielen sehen, ist die Erinnerungskompetenz des Körpers anscheinend viel größer und ausgeprägter als das kognitive Gedächtnis. Auf jeden Fall verschieben sich auf diese mysteriöse und doch gleichzeitig logische Weise unsere Kindheitserinnerungen und vor allem verschiebt sich der Rückblick auf das erste Mal. Es gibt nichts Kostbareres für uns Erwachsene, jenen Angelpunkten unserer Menschwerdung nachzuspüren und bei Kindern, mit denen wir leben, jedes wahrnehmbare erste Mal mit staunender und respektvoller Gebärde zu begleiten.

Übrigens: Ein ähnlicher Zauber wie der des ersten Mals liegt auch im bewusst erlebten letzten Mal. Hier spüren wir Wandlung pur. Der letzte Schultag. Der letzte Arbeitstag. Die letzten Worte des Großvaters. Der Abschiedskuss. Hier schließt sich der Kreis – unwiderruflich, einmalig –, wie das erste Mal.

Essen

»Iss, damit du groß wirst.«

Françoise Dolto

In diesen Ferien dreht sich alles ums Essen. Wir haben fünf Kinder im Haus und eines im Mutterbauch (kurz vor der Geburt), und mir scheint, es habe noch nie so viele Gespräche um Essen gegeben wie in diesen Wochen. Und ich muss lachen.

Im Alltag geht das tägliche Essen irgendwie unter. Es ordnet sich ein in die Abläufe des Haushalts, der Schule und der Arbeit der Eltern. Die Energie der Kinder ist, ebenso wie die der Erwachsenen, ganz in den Alltag eingebunden. Und das Essen, auch wenn es nicht immer zu festen Zeiten stattfindet, ist meist geregelt, für die Kinder vorhersehbar, kurz: verlässlich.

In den Ferien aber ist alles anders. Da ist unendlich viel Zeit und Raum, über Nahrung nachzudenken und zu reden. »Wollen wir Cornflakes oder Croissants zum Frühstück?« Und plötzlich spaltet sich die Familie, die einen wollen Cornflakes, die anderen Croissants, und einer will keines von beiden, sondern richtiges Brot. Schon entfaltet sich wenn nicht ein Streit, so doch eine Diskussion um das beste, schmackhafteste und gesündeste Frühstück. Wir sprechen über Nutella, Zucker und sogar Milch, als ginge es um Religion oder Weltanschauungen. Leidenschaften brechen durch: »Ich könnte für Honig sterben!« Und blanker Starrsinn offenbart sich: »Nutella kommt mir nicht ins Haus!«; »Ich trinke nie, nie wieder Milch!«

Doch das ist nur der Anfang. Mittags geht es weiter: Essen wir Pommes frites an der Bude? Kochen wir? Haben auch alle Hunger? Gehen wir irgendwohin essen? Tausend Möglichkeiten – und tausend Beschränkungen. Wer eine große Familie hat, stößt dauernd an Grenzen. Am Nachmittag haben die Kinder Hunger auf Kuchen und Begierde nach Eis, und abends möchten die Eltern Muscheln essen – aber auf keinen Fall die schwangere Mutter. So geht es fast jeden Tag. Am Ende der Ferien, zum großen Abschiedsessen, einigen sich alle auf Artischocken, und nie habe ich die Familie so entspannt beisammen gesehen: eine Schar hoch beschäftigter, Blätter zupfender, glücklicher Kinder.

Essen ist niemals banal. Für Kinder ist es wichtig, in Harmonie mit sich und den anderen zu essen. »Die Liebe«, sagt Sigmund Freud, »entsteht in Annäherung an das befriedigte Nahrungsbedürfnis«77, und wir alle ahnen, nein, wir alle wissen, dass Essen tatsächlich unendlich viel mit Liebe zu tun hat. Alle Schattierungen von Liebe und Hass und sämtliche Zwischentöne spiegeln sich im Essen. Was einem mit Liebe gereicht wurde, nimmt man gern an, das schluckt man gern und verdaut man gut. Was einem hingegen gleichgültig oder lieblos gegeben wurde, spuckt man aus oder es bleibt einem als unangenehmer Brocken quälend im Halse stecken. Man kann und will es nicht verdauen. Man will das Ungeliebte von außen nicht in eigene Körpersubstanz umwandeln, denn nichts anderes ist der Vorgang des Kauens und der Verdauung: Nahrung wird zur Ichsubstanz.

Alles beginnt auch hier mit den ersten Tagen und Wochen nach der Geburt. Gestilltwerden, das Annehmen der süßen Muttermilch (oder ihres Ersatzes) ist die allererste und wichtigste Interaktion des Säuglings mit der Mutter. Gelingt dieser Prozess, kann man davon ausgehen, dass das Kind gut angekommen ist auf dieser Welt, dass es weiter wachsen – und vor allem weiter trinken – will und dass es die Menschen in seiner Umgebung als verlässlich erfährt. Über die erste (Milch-)Nahrung verinnerlicht es Verlässlichkeit und Liebe.

Wenn dieser Prozess nicht gelingt, wenn das Kind die Nahrung nicht annehmen kann, sondern mit Appetitlosigkeit, Brechreiz, Allergien und Koliken reagiert, offenbart sich darin, dass es noch nicht sicher in dieser Welt verankert ist, dass es noch keine Balance zwischen Innen und Außen gefunden hat. Unbewusst misstraut es dem, was ihm zugeführt wird, und der Körper wehrt sich gegen Nahrung.

Kaum ein Bereich der Kindesentwicklung – und später der Erziehung – ist derart emotional beladen und derart störungsanfällig wie das Essen.78 Natürlich wollen die allermeisten Eltern das Beste für ihr Kind. Doch das Kind entwickelt seinen Eigenwillen, vor allem seinen eigenen Geschmack und besondere Abneigungen, und es bedarf eines ständigen Aushandelns zwischen den Vorstellungen der Eltern und denen des Kindes. Viele Eltern bringt das nicht nur an die Grenzen ihrer Geduld, sondern auch ihrer Pädagogik.

Früher war scheinbar alles viel einfacher. Es gab klipp und klare Ge- und Verbote das Essen betreffend: »Der Teller wird leer gegessen!« – »Am Essenstisch wird nicht gesprochen!« – »Zur Strafe gibt es kein Dessert!« – und so weiter. Aber selbst wenn es wirklich einfacher war, so war es noch lange nicht besser. Wir können uns ausmalen, welch unterschwelliges Leid die starren Essensregeln den Kindern bereiteten und welche Tricks sie sich ausdenken mussten, um sich nicht vollends die Lust am Essen verderben zu lassen (manche Kinder schütteten das ungeliebte Essen einfach in die Ärmel oder Hosentaschen). Weil die Kinder früher kaum eine Vorstellung beziehungsweise keinen Vergleich hatten, dass es auch anders, nämlich freier und fröhlicher, beim Essen zugehen könne, schluckten sie die Nahrung brav und manchmal stumm in sich hinein.

Nur einige wenige, besonders gezeichnete oder besonders mutige Kinder wagten den offenen Widerstand: »Nein, meine Suppe ess’ ich nicht!« Mutig war der Suppenkaspar tatsächlich. Aber wir wissen ja, wie elend es mit ihm ausgeht – und Kinder von damals, die die Geschichten vom Struwwelpeter meist auswendig kannten, waren gewarnt.

Manche Kinder, die keinen Widerstand leisten konnten, die ihre Suppe (äußerlich) brav auslöffelten und ihr Brot brav kauten, flohen (innerlich) in die Fantasie. So wie der Schriftsteller Amos Oz, der behauptet, als Kind eigentlich nie Lust auf Essen gehabt zu haben, außer auf Mais und Eis: »Ehrlich gesagt, beneidete ich manchmal sogar ein wenig jene hungrigen Kinder in Indien, die nie von jemandem gezwungen wurden, ihre Teller leer zu essen.«79

Essen ist Interaktion zwischen dem Kind und seiner Mutter, aber ebenso zwischen ihm und seiner sozialen Gruppe. Keine Feier, kein biografisches, religiöses oder jahreszeitliches Fest ohne die dazugehörigen Speisenfolgen. Und genau so wie sich das menschliche Urvertrauen mikrokosmisch im Kontakt zwischen Mutter und Kind aufbaut und fortwährend festigt, so bindet sich die kulturelle und religiöse Identität des Kindes an die festlichen Mahlzeiten seiner Gemeinschaft. Ich werde nicht müde, den Erzählungen anderer zuzuhören, wenn sie von den Gerichten ihrer Kindheit sprechen. Das ganze Bündel der Erinnerungen scheint in den Speisen konzentriert – jede einzelne steht für ein Gefühl, das mit anderen geteilt wurde. Mit den Speisen von damals lebt ein ganzes Universum auf: nicht nur das der Kinder, sondern das eines ganzes Milieus.

Machen wir hier einen Sprung in eine andere Welt. Für den kamerunischen Soziologen Iwiyé Kalla Lobé zählt in der Erinnerung an seine Kindheit weniger, was er damals gegessen hat, sondern wie. Alle griffen mit der Hand in die große Familienschüssel, vom Kleinkind bis zum Großvater. Lobé schreibt: »Es gibt eine besondere Intensität, wenn man gemeinsam die Hand in die große Schale streckt. In diesem köstlichen Moment fühlt man ganz tief in den Zellen seines Körpers, dass man dieselbe Essenz miteinander teilt, dass man Teil hat an denselben menschlichen Bedingungen wie alle anderen Familienmitglieder, die da zum großen Familienmahl gruppiert sind.«80

Vielleicht sollten wir unsere Kinder wieder öfters mit den Händen essen lassen. Essen ist Liebe – und da ist alles erlaubt.

F

»Die Vokale entsprechen dem Ruach, dem Geist. Ohne Vokale, ohne den Geist, kann kein Leben sein. Die Konsonanten, die ihre Zeichen, ihre Buchstaben haben, entsprechen dem Körper.«

Friedrich Weinreb

Familie

»Wenn man Menschen in Amerika oder Europa fragt, was ihnen im Leben am wichtigsten ist, nennen sie immer noch ihr Zuhause und die Familie an erster Stelle, nicht einmal Religion oder Gemeinschaft können da mithalten.«

John R. Gillis

Der erste offen homosexuelle Imam in Frankreich heißt Ludovic Mohamed Zahed. Er ist mit seinem Partner Khiam standesamtlich und religiös verheiratet und erklärt in einem Interview, dass er und sein Ehemann nach Südafrika auswandern wollen, um dort eine Familie zu gründen.81 In Südafrika, davon ist das Paar überzeugt, gibt es seit Jahren sichere und freundlichere Rahmenbedingungen, unter denen ihre zukünftigen Kinder aufwachsen werden können. Es sollen ein Mädchen und ein Junge sein. »Nein, lieber drei Kinder«, fügt Khiam hinzu, gezeugt von den beiden Männern und ausgetragen von Leihmüttern. So der gemeinsame Plan. Die beiden wünschen sich sehnlichst eine richtige Familie.

Dabei wissen wir doch längst: Es gibt sie nicht mehr, die richtige Familie, die klassische, allgemein verbindliche Form des Zusammenlebens zwischen Mann, Frau und Kindern. Überall ist Bewegung, Umbruch, Neuerung. Freilich hat es auch in der Vergangenheit nicht immer die eine richtige Form der Familie als einzig ideale Weise des Zusammenlebens gegeben. Wenn man die Geschichte der Familie neu schreiben würde, wären die Abweichungen von dem je herrschenden Familienideal sicher der spannendste Teil.

Heute leben wir wie selbstverständlich mit vielfältigen alten und neuen Familienformen: Kern- und Großfamilien, Alleinerziehende, Patchwork-, Homo- und Adoptivfamilien und dazu einige durch die moderne Reproduktionsmedizin ermöglichte neue Konstellationen, die manchmal so verwirrend-kompliziert sind, dass es für sie noch keine wirklichen Namen gibt.82 Viele dieser Familienformen wurden vor nur wenigen Jahrzehnten als befremdlich wahrgenommen. Schaut man heute in die Namenslisten einer Großstadt-Grundschulklasse, findet man gut ein Drittel der Kinder ohne Vater (seltener ohne Mutter), manchmal gibt es zwei Mütter oder zwei Väter. Fast die Hälfte der Eltern ist nicht verheiratet, und die verheirateten Paare werden von Jahr zu Jahr weniger. Hand in Hand mit dieser sozialen Realität wächst die Akzeptanz der neuen Familienformen, wobei allerdings die extremen regionalen und kulturellen Unterschiede ins Auge fallen. Es ist also kein Zufall, wenn der Imam das Land wechseln will, um seine Familie zu gründen.

Jeder nostalgische Rückblick auf ein Familienleben, das früher anscheinend tragfähig und intakt war, mit klarer Rollen- und Aufgabenverteilung der Geschlechter, mit väterlicher Autorität und mütterlicher Rundum-Fürsorge, ist heute müßig. Kaum jemand wird das Rad der Geschichte zurückdrehen und zu traditionellen Familienstrukturen zurückkehren können. Zu sehr hat sich, vor allem durch moderne Methoden der Geburtenkontrolle und die fortgeschrittene Berufstätigkeit der Frauen, das Verhältnis der Geschlechter zueinander verschoben – weg von wirtschaftlicher und moralischer Abhängigkeit der Frauen, hin zu mehr Egalität im sozialen Raum.

Aber dennoch: Junge Menschen – und nicht nur sie – heiraten immer wieder, zelebrieren ihre Hochzeit mit einer Innigkeit und Intensität, als gäbe es keine Scheidungsstatistiken. Andere ziehen ohne Eheschein zusammen und bauen ein Nest für sich und ihre Kinder. Homosexuelle Paare kämpfen leidenschaftlich nicht nur um ihre Anerkennung, sondern auch um juristische Absicherung und Gleichstellung.

Was treibt diese Paare in die Bindung? Was treibt sie in die Familie?

Was auf den ersten Blick widersinnig erscheint, ist es bei näherem Hinblicken keineswegs. Der tiefe Wunsch nach Bindung in der Familie, der Wunsch nach Kindern, auch und gerade bei homosexuellen Paaren, ist gar nicht irrational. Die Seele, sagt der Philosoph Theodor W. Adorno, ist stets konservativer als der Verstand. Und sie hat gute, überzeugende Gründe hierfür. In den tieferen Schichten des Menschen verborgen liegt eine sprachlich und gedanklich kaum fassbare Sehnsucht nach Dauer, nach Ausschließlichkeit und umfassender Annahme der eigenen Person. All dies erhoffen sich Menschen, Männer und Frauen gleichermaßen, wenn sie eine Familie gründen.

Die Sehnsucht nach Dauer entspringt dem frühkindlichen Wunsch, nie von der Mutter, der Quelle von Nahrung, Wohlbehagen und Glück, getrennt zu sein. Die Bindung an den Partner oder die Partnerin soll genau wie die frühe Bindung zur Mutter niemals bedroht sein durch plötzlichen Abbruch. Nicht umsonst lautet die Formel der religiösen Eheschließung »bis dass der Tod euch scheidet«.

Die Sehnsucht nach Ausschließlichkeit, auch sie ist ein früh angelegtes Begehren in uns allen. Wir wollen für den anderen wichtig sein, am liebsten unersetzlich. Wo, wenn nicht in der Liebe, möchten wir nicht austauschbar sein, und zwar ewig. Auch hier setzen sich lebensgeschichtlich sehr frühe Impulse durch: Die Sehnsucht nach Ausschließlichkeit geht mit dem ursprünglich narzisstischen Wunsch des kleinen Kindes einher, einzig auf dem Schoß der Mutter zu thronen, einzig an der Brust zu saugen, mit niemandem teilen zu müssen, Mittelpunkt ihrer Welt zu sein!

Und schließlich entspringt auch die Sehnsucht nach umfassender Annahme der eigenen Person einem frühkindlichen Impuls. Wir konnten nur wachsen und gedeihen, wenn die eigene Mutter uns so annahm, wie wir waren, lockig oder kahlköpfig, dick, mager oder schielend. Wenn man sich die Mütter in den Entbindungsstationen oder später auf den Spielplätzen anschaut, entdeckt man, dass jede ihr eigenes Baby und Krabbelkind als das süßeste von allen empfindet. Und wenn es nicht so ist, wenn die Mutter mit anderen Babys liebäugelt und mit ihrem eigenen Kind unzufrieden ist, wenn sie kritisch an ihm herumnörgelt, ist dies keine gute Basis für das Gedeihen des Kindes. Das Grundgefühl, rundum in seiner Person angenommen zu sein, auch wenn man sich krank und elend fühlt, gibt das Rückgrat im Leben, den inneren Halt. Und dieses im Partner oder in der Partnerin wiederzuerlangen, dem gilt alle spätere, zumeist verborgene Sehnsucht.

Wer eine Familie gründet, möchte in seiner Gesamtheit, mit seinen Sonnen-, aber auch seinen Schattenseiten anerkannt werden, mit seinen Träumen, Erinnerungen, seinen Traurigkeiten und seinem Ärger, ganz so, wie die meisten Menschen sich in früher Kindheit von ihrer Mutter angenommen fühlten.83 Im Akt der Familiengründung ist all dies verheißen. Für die Erwachsenen und ebenso für die zukünftigen Kinder. Wie immer die Familie zusammengesetzt sein mag, gibt es für uns Gründe genug, ihr mit Achtung zu begegnen.

Farben

»Farben sind Taten des Lichts. Taten und Leiden.«

Johann Wolfgang von Goethe

»Es war einmal eine kleine süße Dirne, die hatte jedermann lieb, der sie nur ansah, am allerliebsten aber ihre Großmutter, die wusste gar nicht, was sie alles dem Kinde geben sollte. Einmal schenkte sie ihm ein Käppchen von rotem Sammet, und weil ihm das so wohl stand, und es nichts anders mehr tragen wollte, hieß es nur das Rotkäppchen.«84 So beginnt das Märchen Rotkäppchen, mit dem zahlreiche Kinder groß werden. Für die meisten ist es das erste und vertrauteste Märchen überhaupt. Rotkäppchen steckt in uns allen.

Viele frühe Kindheitserinnerungen kreisen um Farben und auffallend häufig nur um eine einzige. Anders als Erwachsene, die ihre Lieblingsfarbe direkt benennen – »Ich liebe das Blau« –, verbinden Kinder ihre Lieblingsfarbe instinktiv und unauslöschbar mit einem Gegenstand: das rote Käppchen aus dem Märchen, der grüne Wackelpudding, der gelbe Teppich des Kinderzimmers. Der mit diesem Gegenstand verbundene Affekt verschmilzt mit der Farbe und überträgt sich auf sie. Mal erscheint sie in gutem oder gar strahlendem Licht (im Beispiel von Rotkäppchen wird das Rot mit weichem Samt und Liebe assoziiert), aber es kann ebenso gut in die andere Richtung gehen. Wenn ein Kleidungsstück das Kind kratzte oder beschämte, dann überträgt es diese Emotion ungebrochen auf dessen Farbe. »Ich hasse Lila«, sagt es dann später, weil Lila die Farbe der hässlichen Bluse war, die eine grässliche Tante ihm zu Weihnachten geschenkt hatte.

Kinder fühlen sich durch Farben, zu denen man sie zwingt, ähnlich verletzt wie durch Worte oder Gesten. Ein Mann erzählt, dass er seine ganze Kindheit hindurch »nur Braun« getragen habe, und das ganze braune Unbehagen steht in seinem Gesicht. Wenn Kinder wiederholt Kleidungsstücke anziehen müssen, die ihnen farblich zuwider sind, dann spüren sie dies als negative Schwingungen, ja als Kränkung vonseiten der Erwachsenen, die sich über ihre Wünsche hinwegsetzen. Und ich bin überzeugt, viele morgendliche Kämpfe von Müttern mit ihren Kindern um die Frage, was heute angezogen werden soll, drehen sich in Wirklichkeit um die Farben der Hosen, T-Shirts, Socken und Kleider – kurz: um die Farben und die damit verbundenen Gefühle der Kinder.

Kinder haben einen lebendigen Impuls, ihre ureigene Farbe, ihre Seelenfarbe zu entdecken und auszuleben, das heißt zu malen und in tausend Formen hervorzuzaubern oder eben am eigenen Leib als Kleider zur Schau zu tragen. Und dennoch wird dieser Impuls schon früh von kulturellen und der Mode unterworfenen Eingriffen der Erwachsenen gebremst und gelenkt. Es beginnt mit dem Rosa und Hellblau, mit dem das Neugeborene auf dieser Welt begrüßt wird. Eine große Anzahl von Eltern verfällt, darin kräftig unterstützt von Werbung und Verwandtschaft, in einen Rausch von Rosa oder Hellblau. Nicht nur Babykleidung, sondern schlichtweg alles, vom Löffel bis zum Bettzeug, von der Flasche bis zum Roller: alles in Rosa, alles in Hellblau. Vergessen sind die wissenschaftlichen Untersuchungen aus Jahrzehnten, die doch beweisen wollten, dass Mädchen zu Mädchen nicht geboren, sondern gemacht werden – unter anderem durch allzu viel Rosa.85

Aber das ist nur der Anfang: Unmerklich wächst das kleine Kind in das System der kulturellen Deutungsmuster hinein. Da gibt es schreiende und schrille Farben, bei denen die Erwachsenen das Gesicht verziehen. Da gibt es passende und unpassende und sogar schockierende Farben, und auch das schaut sich das Kind von seiner Umgebung ab. Sätze wie etwa »orange ist so kitschig« oder »rot so auffallend« verankern sich im kindlichen Bewusstsein wie Lehrsätze.

Wenn ich Kinder nach ihren Lieblingsfarben frage, dann stocken sie auffällig oft. Sie antworten zögerlich, und ich spüre, wie ihre spontanen Einfälle überlagert sind von den Sichtweisen der Erwachsenen. Oft haben sie Angst, sich wirklich zu ihrer Farbe zu bekennen, weil sie ahnen, damit anzuecken oder ausgelacht zu werden. Was könnte etwa passieren, wenn sie wirklich sagten: »Meine Lieblingsfarbe ist Gold«?

Aus meiner eigenen Kindheit erinnere ich mich sehr genau an eine seltsame Art von Transformation meiner Lieblingsfarbe. Von früh an liebte ich Rot. Bereits mit drei Jahren, kaum dass ich sprechen konnte, wünschte ich mir einen roten Rock. Nachdem ich aber über Jahre hinweg dieses Begehren bei meiner Mutter nicht befriedigen konnte, nachdem meine Rot-Sehnsucht immer wieder ins Leere lief, begrub ich sie einfach und verlagerte mich auf Hellblau. Noch heute spüre ich die Intensität dieses neuen Gefühls, ich verklärte das Hellblau zu meiner Himmelsfarbe. Meine Mutter, die mich von nun an mit blauen Anoraks versorgte, war anscheinend zufrieden. Aber ich weiß, die eigentliche, tief verborgene und nun verdrängte Sehnsucht galt stets dem Rot. Wie sagt Ingrid Riedel so schön in ihrem wunderbaren Buch Farben: »Rot ist zugleich die Lieblingsfarbe der Kinder.«86 Recht hat sie. Denn Rot ist die Farbe des Lebens. Und im Chinesischen sogar des Glücks.