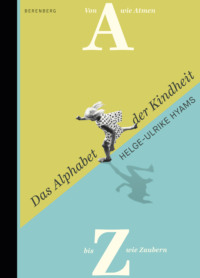

Kitabı oku: «Das Alphabet der Kindheit», sayfa 8

Freunde

»Ich kann die Freunde meiner Kindheit nicht zählen, doch viele Gesichter blicken mich noch an. Ich weiß nicht mehr richtig, wer sie sind, doch sie haben ihre tiefen Spuren in mir hinterlassen, sie in mir und ich in ihnen. Wen werde ich wiedererkennen in diesem Spiegelbild?«

Jacques Lusseyran

Jean-Jacques Sempé, der immer leicht melancholische, großartige französische Cartoonist – in Deutschland vor allem durch seinen kleinen, stets von einer Freundesbande umzingelten Nick bekannt –, bekennt in einem Gespräch, dass er als Kind nie wirklich Freunde gehabt habe. Aber er war schon damals nicht auf den Kopf gefallen und äußerst kreativ: »Wir wohnten nicht sehr weit vom Stadtpark, in Bordeaux hieß er Jardin public. Mein Bruder und ich gingen sehr häufig dorthin. Und es durfte niemand wissen, dass ich keine Freunde hatte, das war bei mir so eine fixe Idee. Die Frauen, die dort mit ihrem Strickzeug saßen und auf ihren Nachwuchs aufpassten und mich vorüberrennen sahen, durften bloß nicht denken, ich sei ganz allein mit meinem Halbbruder da. Im Gegenteil, sie sollten glauben, wir hätten eine ganze Horde von Freunden, und so habe ich, sobald ein paar Erwachsene in der Nähe waren – mein Halbbruder muss mich für verrückt gehalten haben –, plötzlich ›Sie kommen, sie kommen!‹ geschrien und bin losgerannt und hab meinen Halbbruder hinter mir hergezogen. ›Sie kommen!‹, das sollte signalisieren, dass andere Kinder uns verfolgten, obgleich wir ganz allein waren. Mir hat das sehr gefallen, weil ich dachte: Jetzt glauben all diese Erwachsenen, dass ich ganz viele Freunde habe.«103 Diese Geschichte ist nicht nur witzig, sondern sie zeigt auch, wie trügerisch unsere Wahrnehmung von dem ist, was wir gemeinhin Freunde nennen – dies gilt anscheinend für Kinder ebenso wie für Erwachsene. Und diese Geschichte erzählt auch viel über den Menschen Jean-Jacques Sempé.

Anfänglich sind es zumeist eher Zufälle, welche Jungen und Mädchen zusammenbringen: die Nachbarschaft, der gemeinsame Schulweg, der Pausenhof. Man kann einander gut leiden und schon tituliert man den anderen als Freund oder Freundin. Und ebenso leicht und schnell wie diese Freundschaften geschlossen werden, werden sie auch, zumindest verbal, wieder aufgekündigt. So durchzieht etwa der Satz: »Du bist meine Freundin gewesen« die allermeisten Kleinmädchengespräche als latente Drohung, und von einem Moment auf den anderen wendet er sich in sein Gegenteil: »Du bist meine allerliebste Freundin!« Dauerhafte freundschaftliche Bindungen, die auf Sympathie, auf gleicher Interessenlage und Schwingung beruhen, gehen Kinder in der Regel erst im Pubertätsalter ein, wenn sie frei wählen und ihre Bindungswünsche auch real umsetzen können.

Im Kindesalter ist die Definition dessen, was beziehungsweise wer ein Freund ist, noch eher fluid. Interessanterweise entdeckt man manchmal erst als Erwachsener, wer von all den vielen Spielgefährten und Wegbegleitern der Kinderjahre ein wirklicher Freund, eine wirkliche Freundin gewesen ist – und dies meist mit der verklärenden Wehmut der Erinnerung.

Widerspruch: Natürlich gibt es auch Menschen, die sich schon vom Grundschul- und manchmal sogar Kindergartenalter an lebenslang die Freundschaft hielten. Und natürlich gibt es die wunderbaren Geschichten, wo sich bereits Zwölfjährige auf dem Schulweg heimlich die ewige Freundschaft versprachen und später einander heirateten. Aber das ist schon wieder ein anderes Kapitel, nämlich Liebe.

G

»Der Schatten meiner Seele

durchflieht ein Verdämmern

von Alphabeten,

Büchernebel

und Worte.«

Federico García Lorca

Gang

»Gehen – atmen – welches Glück.«

Peter Handke

In den Waldorfschulen wird der Schulbeginn eines Kindes mit einer besonderen Feier zelebriert. Die Schulgemeinde versammelt sich in der festlich geschmückten Aula. Auf der Bühne steht der Klassenlehrer der ersten Klasse und ruft jeden kleinen Schulanfänger einzeln bei seinem Namen auf. Bis zu diesem aufregenden Moment sitzt das Kind zwischen seinen stolzen Eltern, Großeltern und Paten. Wenn es nun aufgerufen wird, ergreift es seinen viel zu großen, funkelnagelneuen Ranzen und klettert die Stufen zur Bühne empor. Klettert? Nein, ich bräuchte dreißig verschiedene Worte, um die dreißig unterschiedlichen Gangarten der Kinder in diesem Moment einzufangen: stürmen, stolpern, sich überschlagen, hetzen, hüpfen, schreiten, schlurfen, kriechen, zögern, bocken, stehen bleiben, umkehren, in die falsche Richtung gehen, hinfallen, wippen – alles gibt es, nur keine Gleichförmigkeit.

In diesen wenigen Minuten kann man so gut wie alles über das Kind erfahren: beispielsweise ob es ein Draufgänger ist (es überspringt eine Stufe), ob es eitel ist (es schwenkt beim Gehen den Ranzen hoch in die Luft), ob es ängstlich ist (es bleibt unten stehen und muss ein zweites Mal gerufen werden) oder ob es noch nicht wirklich schulreif ist (es bleibt sitzen und weint). Auch – und vor allem – die Schritte selbst, die Art, wie federnd, wie hart oder weich das Kind seine Füße setzt, verraten manches über sein Wesen: Einige Kinder fliegen förmlich in die Arme des Lehrers, so als hätten sie bereits seit Ewigkeiten auf diesen Moment gewartet.

Auffallend selten ist der kindliche Gang Thema pädagogischer Überlegungen. Die Wissenschaft hat sich immer mehr für den Kopf als für die Füße des Kindes interessiert. Umso eindrucksvoller sind die Wahrnehmungen der Dichter: »Ich werde den Klang deines Schrittes kennen, der sich von allen anderen unterscheidet«, heißt es etwa bei Antoine Saint-Exupéry.104

Dabei offenbart doch der Gang tatsächlich, wie wir in der Welt stehen, zu unseren Mitmenschen und sogar zu uns selbst. Ebenso wie die Sprache unterscheidet er uns von den Tieren, und es wundert nicht, dass die sogenannten wilden Kinder, die ganz unter Tieren aufwachsen, aus eigenem Antrieb nicht die menschliche Gangart annehmen. Gehenlernen braucht wie das Erlernen von Sprache das menschliche Vorbild. Gehenlernen ist deshalb ein Zeichen der Menschwerdung, und ähnlich wie das erste vom Kind gesprochene Wort heilig ist, empfinden viele Eltern die ersten Schritte als etwas ganz Besonderes in der Entwicklung ihres Kindes, das sich nun vom liegend-kriechenden zum aufrechten Wesen verwandelt. Es dauert noch eine Weile, bis das Kind seinen ganz persönlichen Gang entwickelt, und es ist gut, ihm hierbei viel Zeit und Freiheit zu gewähren. Wir sollten einzig dafür Sorge tragen, dass es ein aufrechter werde.105

Garten

»Der große Garten bildete ein doch sehr fremdes Gebiet. Man hätte meinen können, dass er hauptsächlich dazu diente, die kleinen Katzen einzugraben, die in Überzahl geworfen wurden. Weit hinten ein dunklerer Gang und zwei hohle Buchskugeln: dort fanden einige Episoden aus der Kindersexualität statt.«

Roland Barthes

Hätte ich wie im Märchen Wünsche frei, so wünschte ich jedem Kind auf Erden einen Garten – seinen Garten. Ich wünschte ihm den Garten ganz real als ein Stückchen umrandete Erde. Nicht Abriegelung, wohl aber Schutz und Hülle. Und ich wünschte ihm diesen Garten auch gleichzeitig symbolisch, als inneres Bild eines Ortes, an dem das Kind ganz bei sich ist und es Urerfahrungen machen kann: Erde anfassen – riechen – sich besudeln – Löcher graben – sich verstecken – sich unsichtbar machen.106

Was die Fibel für das Erlernen der Schrift, das ist der Garten als Initiation in die Natur. Der Garten birgt en miniature alles, was die Natur im Großen und in unendlichen Variationen bereitstellt: Nirgendwo sonst kann das Kind über eine relative Dauer hinweg mit Tieren in Kontakt sein. Es kann Igel beobachten, Schnecken sammeln, Vögel ihre Nester bauen und Ameisen ihre Bahnen ziehen sehen. Nirgendwo sonst durchlebt es die Jahreszeiten derart hautnah und intensiv wie im Garten. Es wartet auf die ersten Schneeglöckchen, auf die Stachelbeeren im Sommer und die Birnen im Herbst. Im winterlichen Garten bekommt es eine erste Ahnung von dem Geschehen auch unter der Erde, dass nämlich Wachsen (pflanzliches ebenso wie menschliches) durchaus nicht immer für die Augen sichtbar ist. Zudem lernt es nebenbei, dass die Realität des Supermarktes, in dem man das ganze Jahr über jederzeit nach Orangen und Trauben greifen kann, eine trügerische ist. Alles Wachsen und Reifen hat seine Zeit. Ein schwerer, mitunter verwirrender Lernprozess zumal für Großstadtkinder.

Apropos Großstadt: Eine der erfreulichsten Innovationen der vergangenen Jahre sind sicher die kollektiven und interkulturellen Gärten, wie man sie derzeit in vielen Städten entdecken kann. Ausgehend von der Idee der New Yorker Community-Gardens107 teilen sich hier Familien, zumeist mit ihren Kindern, Gartenflächen zum gemeinsamen Pflanzen und Experimentieren, zum Ernten und Miteinander-Teilen. Ja, vielleicht wäre dies überhaupt die eigentlich wünschenswerte Form zukünftiger Gärten – grenzenlos geteilte Gartenarbeit und Gartenlust für alle und jedermann.

Übrigens war es der Pädagoge Friedrich Fröbel, der dieses gemeinschaftsstiftende Moment der Gärten schon deutlich erkannt und benannt hat.108 Von ihm stammt der Begriff des Kindergartens. Diese Wortschöpfung ist so einzigartig, dass sie in zahlreiche fremde Sprachen übernommen wurde und man heute auch in Australien, Japan und anderswo vom Kindergarten spricht. Fröbel hat die menschenbildenden und heilsamen Kräfte des Gartens auf seine Weise verstanden: Das Kind braucht den Garten für seine Individualisierung und gleichzeitig für sein Sozialwerden. Immer wieder vergleicht er – ähnlich wie Jean-Jacques Rousseau – das Kind mit einer Pflanze, das achtsam umhegt, geschützt und bewässert werden, aber stets nach eigenem Gesetz wachsen muss, in welches der Erzieher (der Kindergärtner) niemals willkürlich eingreifen darf.

Schade, dass sich moderne Erzieherinnen so vehement gegen die traditionelle Bezeichnung Kindergärtnerin wehren. Ist sie zu poetisch? Zu abgehoben? Warum wollen sie lieber die Kinder erziehen, anstatt sie in ihrem Garten zu begleiten? Seien wir doch ruhig ein bisschen altmodisch und behalten – auch wenn die wirklichen Gärten der Kinder im Verschwinden begriffen sind – das Wort Kindergarten bei. Es ist einfach nur schön und verheißungsvoll, weil es dem Wachsen der Kinder (und der Pflanzen) so viel Raum und so viele Möglichkeiten gibt.

Geburt

»Natur und Mensch.

Mutter und Kind.

Zwischen ihnen das große Rätsel.

Das Mysterium des Lebens.«

Frédérick Leboyer

Gerade in dem Moment, da Sie diese Zeilen lesen, wird ein Kind geboren. Vielleicht in einem Zimmer ein paar Straßen entfernt, vielleicht in dem Kreißsaal eines naheliegenden Krankenhauses, ganz sicher aber an unzähligen Orten überall in der Welt: in Zelten von Flüchtlingslagern, auf dem Erdboden, in Wäldern, auf Bergen. Überall wiederholt sich das Mysterium des Lebens, wie es der französische Frauenarzt und Philosoph Frédérick Leboyer bezeichnet.

Wie sich diesem Mysterium nähern? Vonseiten der Mutter, die gebiert und deshalb von ihrer Geburt spricht (»meine Geburten«)? Oder aus der Perspektive des Kindes, das zur Welt kommt (des Kindes »in seiner Geburt«)?109 Die sprachliche Zweideutigkeit verweist auf das eine symbiotische Geschehen, das zugleich ein doppeltes ist, in dem jeder, nämlich Mutter und Kind, gleichermaßen seinen Part spielen muss.

Und in welchen Kategorien nähert man sich? In Begriffen wie Glück? Die Natur kennt nicht Begriffe wie Glück und Unglück, sie kennt nur Notwendigkeit. Erst die Gebärende selbst definiert, ob die Geburt für sie Glück ist. Und dieses Glück stellt sich auch selten während der Geburt ein, sondern erst danach, wenn die Mutter ihr Kind auf dem Bauch liegen hat, wenn sie sieht, dass ihm nichts fehlt110, wenn sie seine Stimme hört und seinen Geruch wahrnimmt.

Und das Kind: Weiß es um sein Glück, geboren zu sein? Wenn es in der Lage wäre, seine ersten Empfindungen mitzuteilen, klagte es womöglich eher über sein Unglück, über den Verlust von Wärme und Getragensein und über Abgeschnittensein von den mütterlichen Rhythmen. Von Wehen bedrängt und gepresst, erlebt es den Durchgang durch den Geburtskanal als erste dramatische Bedrohung und Beengung.111 Der Psychoanalytiker Otto Rank spricht in diesem Zusammenhang vom Trauma der Geburt, das alle Neugeborenen körperlich durchleben und das im späteren Leben des Menschen seine seelischen Spuren hinterlässt.112 Nicht zufällig kreisen viele Träume von Kindern und Erwachsenen und ebenso viele Märchen und Mythen um die Sehnsucht des Menschen, die Geburt rückgängig zu machen, hin zu jenem zeitlosen paradiesischen Zustand im mütterlichen Leib, wo Milch und Honig fließen.113

Faszinierend ist, wie unterschiedlich Frauen die Geburt ihrer Kinder erleben. Falls sie nicht durch Ganz- oder Teilnarkose betäubt und damit erlebnismäßig weitgehend abgeschnitten sind, bewältigt jede Frau die Geburt auf individuelle Weise. Das reicht von einer ungeduldig aggressiv-fordernden Haltung bis hin zum passiv Geschehenlassen. Schon die Entscheidung über den Ort der Geburt (Klinik oder zu Hause) sowie deren möglichen Ablauf (künstliche Einleitung der Wehen zu einem fixierten Zeitpunkt, Wahl einer bestimmten Anästhesie) sagt viel über die Frau und über die bevorstehende Geburt aus. Aber noch so viel Planung verhindert bisweilen nicht, dass die Geburt am Ende ganz anders verläuft, so, als setze sich das Neugeborene mit seinem Eigenwillen hier bereits durch. Tatsächlich berichtet eine große Anzahl von Müttern, dass ihre Kinder schon im Moment der Geburt durch die Art, wie sie ins Leben gekommen sind, ihr Wesen radikal offenbaren.

Von daher ist es für die Gebärende ein Glück, wenn sie die Chance hat, die Geburt ihres Kindes möglichst wach zu durchleben. Natürlich gibt es Fälle von Komplikationen, die etwa einen Kaiserschnitt notwendig machen, um das Leben des Ungeborenen und der Mutter zu schützen. Doch nicht wenige Frauen entscheiden sich auch ohne zwingende medizinische Indikation zur Narkose und/oder zum Kaiserschnitt, gleichsam als Vorbeugung oder weil man ihnen dazu geraten hat. Sie versuchen damit unbewusst, der Anstrengung der Geburt und der Konfrontation mit den Schmerzen auszuweichen. Dabei liegt gerade im Geburtsschmerz eine tief prägende Erfahrung, die Mutter und Kind verbindet. Der geteilte Schmerz – hier die Mutter, die presst, dort das Kind, das gepresst wird – und die gemeinsame Erlösung hernach ist für viele Frauen eine schwer in Sprache zu fassende Grenzerfahrung.114

Aber sie wollen darüber sprechen. Mütter haben meist ein intensives Bedürfnis, detailliert über die Geburten der eigenen Kinder zu erzählen. Vielleicht um sich und ihrer Umgebung stets neu zu vergewissern, wie sie und ihr Kind Todesnähe erlebt und überwunden haben.115 Ganz ähnlich wie manche Männer ausschweifend und mit viel Pathos lebensbedrohliche Kriegssituationen schildern, aus denen sie jedoch lebend entkamen.116 Wie oft hat mir meine Mutter berichtet, dass sie in der Nacht meiner Geburt nicht klar wusste, ob sie durch die Sirenen des Fliegeralarms oder durch ihre Wehen aufgeweckt worden war. Wie oft hat sie noch Jahrzehnte danach über ihre Einsamkeit bei meiner Geburt gesprochen. Und ich stehe meiner Mutter in nichts nach, wenn ich immer wieder die Bilder meiner Geburten nachzeichne. Das Reden über Geburt hat eine heilsame, erlösende Funktion. Es hilft zwar nicht vollkommen, das Mysterium der Geburt zu verstehen, aber das Geschehen durch Worte magisch zu beleben tut der Seele gut. Kinder lieben die Geschichten ihrer eigenen Geburt mehr als alle anderen, weil sie eine unersättliche Neugier nach ihrem Geburts-Tag haben, dem Tag, an dem wirklich alles für sie begann.

Gedichte

»Dichter wird man als Kind.«

Marina Zwetajewa

Heißt es wirklich das Rad der Geschichte zurückzudrehen, wenn man dafür plädiert, dass Kinder auch heute noch Gedichte lernen sollten – und dies am besten auswendig? Es gibt zahlreiche und starke Gründe dafür. Dass sie damit ihre Merkfähigkeit trainieren, ist eher ein vordergründiges, jedoch nicht zu vernachlässigendes Argument. Das Eigentliche aber ist, dass Gedichte wirklich gute Seelennahrung sind. Das Kind kann sie sich ganz einverleiben wie eine Leibspeise. Das Gedicht, einmal auswendig gelernt, gehört dem Kind wie ein kostbarer Besitz, vielleicht bleibt es sogar sein Leben lang verfügbar.

Joseph von Eichendorff vermag das Kind zu trösten (»Komm Trost der Welt«); Joachim Ringelnatz kann es erheitern (»In Hamburg lebten zwei Ameisen«); Kurt Tucholsky kann ermutigen (»Fahre mit der Eisenbahn, fahre, Junge, fahre!«); Matthias Claudius wiegt in den Schlaf (»So schlafe nun, du Kleine! Was weinest du?«), und Bertolt Brecht bringt das Kind zum Nachdenken über seine gefährdete Existenz (»Was ein Kind gesagt bekommt«). Wenn das Kind Kummer hat, findet es diesen im Gedicht widergespiegelt. Es fühlt sich verstanden und darf sich seinem Schmerz leidenschaftlich hingeben – ohne äußere Kontrolle und ohne sich selbst zu gefährden. Denn eben darin liegt ja die Zauberkraft der Gedichte: dass sich alles Erleben im Inneren des Kindes abspielt – die reale Außenwelt und die Gegenwart anderer Menschen verlieren ihre Macht.

Aus den Berichten ehemaliger Gefangener in Gefängnissen und Lagern erfahren wir immer wieder davon, dass diejenigen, die Gedichte auswendig sprechen konnten für sich und für die anderen, die Haftzeit innerlich anders durchlebten als die ganz ohne Poesie, als jene, die schutzlos nur der Realität und der brutalen Sprache ihrer Umgebung ausgeliefert waren. Sicher konnten Gedichte nicht konkret Freiheit gewähren, wohl aber ein Gefühl von Freiheit, von Überlebenswillen und ganz sicher von Trost.117

Es wundert nicht, dass Kinder, sobald sie einmal die Schönheit und die Wirkkraft von Poesie erlebt haben, häufig zum Stift greifen und ihre Empfindungen in Reime bringen wollen. Die frühen Zeugnisse dieser kreativen Impulse sind unendlich kostbar, und Eltern sollten sie, falls die Kinder sie ihnen übergeben, sorgsam verwahren. Aber nicht immer vertrauen Kinder ihre ersten Gedichte den Eltern an, denn damit geben sie ihr Innerstes preis, eben das, was sie oft vor dem Zugriff der Erwachsenen schützen zu müssen glauben. Viele erste Gedichte verschwinden in geheimen Heften, ähnlich wie Tagebücher, streng verborgen vor den Augen der anderen.

Dabei geht es bei diesen Gedichten niemals um künstlerische Perfektion. Alles ist gut. Alles, was anknüpft an die große Tradition der Menschen, ihre fließende, vergängliche Sprache in eine Form zu bringen, damit sie überdauert. »Gedichte, sprachliche Gebilde, geschaffen aus dem flüchtigsten Material, aus Worten, können die ununterbrochen vergehende Zeit besser überstehen als die prächtigsten Tempel und Paläste«118, schreibt Marcel Reich-Ranicki. Das Gedichte lesende oder schreibende Kind hat diese Idee der Poesie begriffen – es wird zukünftig immer eingebunden sein in diese wunderbare Schöpfung der Menschheit.

Geheimnis

»Aber das künftige Kind wird ein Geheimnis uns künden, wenn es im Sternenbettchen spielt.«

Federico García Lorca

Der dreizehnjährige Markus hat ein Geheimnis. Jeden Morgen, wenn die anderen Kinder aus seinem Viertel zur Schule gehen, läuft er im Trab einen knappen Kilometer weit bis zu einer Brücke. Er versteckt sich dort ein paar Minuten und rast dann zur Schule, wo er keuchend ankommt. Auf dem Heimweg von der Schule macht er noch einmal denselben Umweg. Neben der Brücke, im Vorgarten eines heruntergekommenen Hauses, ist ein Hund angebunden, der nur drei Beine hat. Diesem Tier bringt Markus unbemerkt von den Hausbewohnern ein paar Brocken zu fressen, meist Stücke von seinem Wurstbrot, von dem er morgens auffallend viel einsteckt. Niemand erfährt davon, keiner darf es wissen.

Viele Kinder haben Geheimnisse, kleine Pufferzonen, zu denen die Erwachsenen keinen Zugang haben, in denen ihre Gesetze nicht gelten. Markus hört seine Eltern immer wieder von den Kötern reden, die die Straßen besudeln. Wie könnten sie es je gutheißen, dass er dieses kranke Tier zum Freund hat – niemals! Geheimnisse, sagt man, seien Räume der Privatheit; ich gehe weiter und behaupte, sie sind Räume der Freiheit. Sie sind ein gezielter Akt, sich dem Zugriff der Erwachsenen zu entziehen. Sie sind deshalb so kindgemäß, weil sie, ganz ähnlich wie Lügen, keine Form aggressiver Gegengewalt darstellen (zu Recht müssen die Kinder nämlich befürchten, dass sie da unterliegen), sondern eine intelligente Weise, aus dem Regelsystem der Erwachsenen auszuscheren und eigene Wege zu erproben.

Kinder sind erfinderisch. Manche schaffen ihre geheimen Orte unter dem eigenen Bett oder draußen im Garten, auf dem Hinterhof oder auf einem Baum. Manche haben Freunde (menschliche oder auch tierische, wie eben jener dreibeinige Köter), von denen niemand wissen darf. Und manche schließlich verwickeln sich in Dinge (natürlich auch sexuelle), von denen nie jemand erfährt. Vieles, was einmal nicht machbar erschien, wird – nunmehr in geheimer Aktion – doch machbar. Ein schönes Bespiel dafür findet sich in Erich Kästners Roman Pünktchen und Anton, wo das kleine verwöhnte Mädchen sich abends fortschleicht, um für (s)einen guten Zweck Streichhölzer zu verkaufen.

Es gibt Menschen, die über ihre gesamte Kindheit bis ins Erwachsenenalter hinein ein so hoch persönliches Geheimnis bewahren, dass sie es erst sehr spät preisgeben.119 In Psychoanalysen nimmt das Wiederentdecken bisweilen einen großen Raum ein. Oft sind die Kindheitsgeheimnisse schambehaftet, und die Befreiung von Scham ermöglicht dann endlich das Aussprechen des Geheimnisses. Auch das Grimmsche Märchen vom Marienkind handelt von solch einem Geheimnis, von dem das Kind sich geschworen hatte, es niemals, niemals über die Lippen zu bringen. Erst auf dem Scheiterhaufen, als das Feuer zu brennen beginnt, verrät die junge Frau ihr Geheimnis und wird – dem Gesetz der Märchen entsprechend – erlöst.

Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.