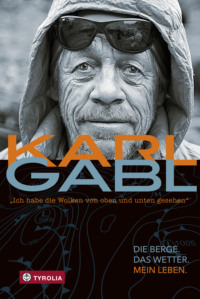

Kitabı oku: «"Ich habe die Wolken von oben und unten gesehen"», sayfa 2

Bir şeyler ters gitti, lütfen daha sonra tekrar deneyin

₺970,24

Türler ve etiketler

Yaş sınırı:

0+Hacim:

332 s. 87 illüstrasyonISBN:

9783702235666Yayıncı:

Telif hakkı:

Bookwire