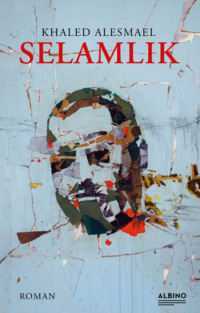

Kitabı oku: «Selamlik», sayfa 3

Mit Tränen in den Augen ging ich fort.

Von jetzt an besuchte ich das Grab jeden Abend und entzündete eine Kerze. Von meinem Zimmer aus konnte ich dann das flackernde Licht in der Dunkelheit sehen. Merkwürdigerweise minderte der Anblick der kleinen Flamme den Kummer meiner einsamen Nächte. Eine Stimme in mir begann mit den Toten zu reden. Am Morgen, wenn ich meinen Kaffee trank, sah ich zu ihnen hinab und sprach von Dingen, die ich vor langer Zeit vergessen hatte. In ihren ordentlich aufgereihten Gräbern schienen sie mir respektvoll zu lauschen. Von Tag zu Tag wurden sie mir vertrauter, sie wurden Freunde, denen ich all meine Geheimnisse anvertrauen konnte. Wir lachten und weinten zusammen. Verstorbene sind aufmerksame Zuhörer, und das war alles, was ich brauchte, jemand, der mich beachtete.

Leider sind die guten Dinge oft nicht von Dauer. Gerüchte gingen um, dass alle Asylsuchenden in andere Unterkünfte verlegt werden sollten. Es hieß, die Bewohner des Altersheims gleich nebenan hätten sich über uns beschwert. Der Grund war anscheinend, dass wir lärmende Fledermäuse waren, die nachts aktiv wurden. Unsere Stimmen waren laut und störten sie besonders, wenn wir vor der Unterkunft telefonierten. Die Kinder waren zu lebhaft, sie schrien die ganze Zeit. Die Mülleimer neben dem Altenheim quollen über von unseren Abfällen, und die Luft war vom Qualm unserer Zigaretten verpestet. Ihr Leben war durch unsere Anwesenheit bedroht. Niemand wusste, ob diese Gerüchte auf Tatsachen beruhten, bis eines Morgens jeder von uns einen Brief erhielt, in dem uns mitgeteilt wurde, die Asylboende würde im November geschlossen werden. Es war beschlossen worden, uns auf verschiedene andere Unterkünfte in Kronoberg zu verteilen.

Bei meiner Ankunft war mir von der Beamten der Migrationsverket gesagt worden, ich würde diesen Ort erst dann verlassen, wenn mir eine Aufenthaltserlaubnis erteilt wurde, doch nun schien es so, als würde ich schon vorher gehen. In der folgenden Woche wurden wir gedrängt, uns darauf vorzubereiten, dass verschiedene Busse uns und unsere blauen Plastiksäcke an andere Orte bringen würden. Von meinem Fenster aus beobachtete ich, wie sich die Bewohner voneinander verabschiedeten. Ich blieb allein und trank einen letzten Kaffee mit meinen verstorbenen Freunden. Ich genoss den letzten Blick auf diejenigen, die meine neue Familie geworden waren.

«Du wirst mir fehlen», flüsterte ich meinem jungen Freund zu.

Die Zimmertür wurde aufgerissen, und die Beamtin kam herein. Sie wirkte verärgert, sagte aber nichts. Sie untersuchte den Fensterrahmen und schüttelte die Vorhänge; ich war mir sicher, dass sie mich im Verdacht hatte, etwas zu verstecken. Dann befahl sie mir, ihr zum Ausgang zu folgen. Ich trug denselben Sack und Karton wie bei meiner Ankunft, außerdem ein Schreibheft, das ich im ICA-Geschäft in Åseda gekauft hatte. Die Szene erinnerte mich an meine Ankunft vor einigen Monaten, nur dass es dieses Mal nicht nach Essen roch. Sobald wir draußen waren, forderte sie mich auf, in den Wagen zu steigen. Ein anderer Mann saß bereits auf der Rückbank; auch er hatte einen blauen Sack. Ich schwieg. Eine Digitaluhr zeigt 03:00 nachmittags, und das Autoradio übertrug einen Bericht auf Schwedisch. Dann stieg auch die Beamtin ein und setzte sich neben den Fahrer.

«Lenhovda», antwortete sie, als ich fragte, wohin wir fuhren.

Es begann stark zu regnen. Die Scheibenwischer zuckten hektisch von links nach rechts. Ich drehte mich um und warf einen letzten Blick auf meine toten Freunde. Friede sei mit euch, ihr Menschen in den Gräbern, ihr seid uns vorangegangen, und wir werden euch folgen … Der Wagen fuhr langsam um den Friedhof herum, ich konnte ihn noch durch das Rückfenster sehen. Der Regen trommelte auf das Autofenster; bald konnte ich die Gräber durch die regennasse Scheibe nicht mehr erkennen. Das Bild des Friedhofs würde in den nächsten Monaten neben vielen anderen Geschichten in meinem Geist fortbestehen. Mein Schreibheft fiel zu Boden; ich konnte es mit Mühe unter dem Vordersitz hervorziehen. Als ich mich wieder aufrichtete, sah ich, dass Abu Halab mich mit seinen weit geöffneten Augen ansah; sein Gesicht war ganz nah, ich konnte seinen warmen Atem auf den Lippen spüren.

KAPITEL 3

HUNDE IN MEINEM LEBEN

KRONOBERG

Ich suchte in der Blocket-App * auf meinem Handy nach Hunden, die zu verkaufen waren. Jedes Bild sah ich mir genau an, vergrößerte es, bis die Nase des Hundes das Display ausfüllte, und verkleinerte es allmählich wieder, um sein Gesicht vollständig vor Augen zu haben, als wäre mein Smartphone ein Ort, an dem er Zuflucht suchen könnte. Ich fühlte mich ihm nahe, lächelte ihn liebevoll an. Niemand schenkte mir so viel Energie und Hoffnung wie ein Hund. Mein ganzes Interesse galt dieser Blocket-Seite. Ich war süchtig danach, die Nachrichten über Käufe und Verkäufe zu verfolgen. Den Hunden ging es genau wie mir, alle suchten wir ein Asyl.

Der Kellner warf die Pizza vor mir auf den kalten Eisentisch und nahm mir damit erst mal die Freude am Betrachten der Welpengesichter. Der Tisch, der wie ein Flamingo auf einem einzigen Bein stand, wackelte, und mein Messer landete laut klirrend auf dem Betonboden. Der Kellner – der in Personalunion der Pizzabäcker war – wandte sich ohne ein Wort der Entschuldigung um, nicht einmal mein Dankeschön wartete er ab. Schnell bückte ich mich unter den Tisch und langte nach dem Messer. Graue Flusen blieben an meiner Hand kleben. Als ich den Kopf wieder hob, stieß ich mit dem Nasenbein an den Tischrand. Der heiße Dampf, der von der Pizza aufstieg, schlug mir ins Gesicht. Starker Geruch stieg mir in die Nase, wie nach geschmolzenem Plastik. Ich zog den Kopf ein, setzte mich wieder, ohne Messer und mit schmutziger Hand, und beobachtete, wie der Käse auf der Pizza brodelte, als wäre sie ein Vulkan. Ich hielt mir die Nase zu. Die Pizza sah aus wie ein leeres Gesicht. Von dem Gemüse, mit dem sie laut Speisekarte belegt sein sollte, keine Spur. «Die Pizza hier ist ganz anders als die in Abu Salams Restaurant unterhalb meiner Wohnung in Damaskus», dachte ich. «Abu Salams Pizzen sahen aus wie eine Schüssel frisches Gemüse auf einem Meer aus Schafskäse.» Der Käse hörte auf, Blasen zu werfen. Ein paar tote Zwiebelringe tauchten an seiner Oberfläche auf. Das Beste auf dem ganzen Tisch war das Bild des lächelnden Golden Retrievers auf meinem Handydisplay. Der Hund wurde für nur zweitausend Schwedische Kronen angeboten, er war sieben Jahre alt. Schande! Wie konnte man ein Familienmitglied verkaufen, mit dem man sieben Jahre zusammengelebt hatte?

Wie dem auch sei, das Essen in der Pizzeria hatte ich mir als Belohnung gönnen wollen, weil die gut tausend Kronen Geldleistung von der Einwanderungsbehörde auf meinem Konto eingegangen waren. «Toll, mein Einkommen reicht nicht einmal aus, um einem siebenjährigen Hund auf Blocket das Leben zu retten», dachte ich.

Ich griff mir mein Telefon und verließ die Pizzeria.

Die Temperatur draußen betrug vier Grad unter null. Ich stellte mich an die Bushaltestelle und zog wie eine Schildkröte den Kopf in den Mantelkragen. «Mein Schal hängt noch drinnen über dem Stuhl!» Aber lieber frieren, als noch einmal diese Plastikpizza sehen müssen. Ich zog mein Handy aus der Tasche. Bis der Bus nach Växjö kam, blieben noch drei lange Minuten. Wieder sah ich mir auf meinem eiskalten Handy den Hundemarkt an. Obwohl Haustiere in der Asylboende verboten waren, war ich besessen davon. Am Ortsrand stand ein großes, verlassenes Haus, das ich jeden Tag besuchte, um vor der Tür davon zu träumen, wie ich sämtliche zum Verkauf stehenden Hunde und Welpen adoptierte und mit ihnen dort wohnte.

Der Bus kam, ich stieg ein und setzte mich allein auf die mit samtartigem Stoff bezogene Rückbank. Im Bus war es warm. Nach weniger als einer Minute stieg eine Frau von gut sechzig zu. Ich sah nur ihr kurzgeschnittenes graues Haar; als sie auf die vorderste Bank sank, verschwand sie ganz aus meinem Blickfeld. Der Fahrer startete den Motor, der Bus fuhr los und ließ zwei junge Männer zurück, die winkend angerannt kamen – aus Richtung der Asylunterkunft. Der Bus verließ das Dorf und tauchte ein zwischen die hohen Bäume. Plötzlich stoppte er mitten im Wald. Ein wuchtiger Mann mit einer schwarzen Wollmütze, die er sich tief über beide Ohren gezogen hatte, stieg ein. Er trug einen schwarzen Overall mit hellgrünen Streifen. Unschlüssig, auf welchen der leeren Plätze er sich setzen sollte, ging er den Mittelgang entlang. Aus seinen Taschen ragten mehrere Schraubenzieher, ein Hammer, eine Zange und eine Taschenlampe. Schließlich warf er sich auf eine Sitzbank und war damit ebenfalls verschwunden. Der Bus sah aus wie ein leerer Kinosaal und die Fenster wie große Leinwände, auf denen ein Film lief, der an einem einzigen Ort spielte: in den Wäldern Smålands.

ASMAHAN

Eines Tages, als meine Mutter vom Einkaufen zurückkam, fand sie an unserem Gartentor einen sehr jungen hellbraunen Welpen, gerade einmal so groß wie ein Handteller. Die kleine Hündin suchte dort nach einem kühlen Plätzchen im Schatten, das sie vor der Sommerhölle in Deir ez-Zor schützte. Mitleidig nahm meine Mutter sie auf den Arm, obwohl ihr die schweren Plastiktüten voller Gemüse tief in die Finger schnitten. Sie kam durch die Küchentür ins Haus und rief: «Kommt mal her, Kinder, ich hab an unserem Tor einen Hund gefunden!» Die schweren Tüten rutschten ihr eine nach der anderen aus der Hand, und Tomaten und Äpfel kullerten über den Boden. Der Welpe jedoch hing noch auf ihrem Arm und sah uns erstaunt an. Meine vier Brüder und ich drängelten uns um sie herum und starrten ihn an wie ein Wunder. «Wir behalten ihn», sagte meine Mutter mit einem Strahlen im Gesicht. Mit der einen Hand drückte sie den Welpen an ihre Brust, mit der anderen zog sie sich das Tuch vom Kopf. Ihr langes und weiches kastanienbraunes Haar war so verschwitzt, dass es ihr an der Kopfhaut klebte. Sie warf das Tuch auf das glatte Marmorbord, und der fließende Stoff ergoss sich wie geschmolzenes Wachs auf den Boden. Als sie mit dem Hündchen ins Badezimmer ging, hüpften meine Geschwister und ich um sie herum wie ein Wurf Welpen um seine Mutter. Sie setzte die Kleine ins Waschbecken, drehte den Hahn auf und rieb sie zwischen ihren Händen wie ein Stück Seife. Behutsam wie ein Neugeborenes wusch sie sie unter den Achseln und zwischen den Beinen, wickelte sie anschließend in ein weißes Handtuch und übergab sie mir wie eine kleine Schwester, damit ich, der damals Zehnjährige, ihr einen Kuss gab. «Du bist nicht mehr der Jüngste im Haus», flüsterte mein älterer Bruder mir schadenfroh ins Ohr, als würde dieser Welpe nun dafür Rache nehmen, dass ich ihm seine Stellung als Nesthäkchen streitig gemacht hatte. Ohne mit uns darüber zu diskutieren, nannte meine Mutter das Hündchen Asmahan, nach der in den vierziger Jahren des letzten Jahrhunderts so berühmten syrischen Sängerin, für die sie ein besonderes Faible hatte. «Wäre Asmahan nicht schon in der Blüte ihrer Jugend, ganz am Anfang ihrer künstlerischen Karriere gestorben», pflegte sie zu sagen, sobald das Gespräch auf das Thema Musik kam, «wäre sie zur Legende der arabischen Musik geworden und nicht Umm * Kulthum.» Das war ihre Meinung. Asmahans Aufnahme in unsere Familie hießen wir alle gut. Meine Mutter fütterte sie mit einem Brei aus gekochten Kartoffeln und Kaschkawal *, dann brachte sie sie zur Toilette und machte die Tür zu. Meine Geschwister und ich saßen derweil in der Küche und warteten, dass die beiden wieder herauskämen. Die Wände unserer glücklichen Küche reflektierten die Strahlen der Nachmittagssonne. Sie fielen auch auf die roten Stickblumen der kurzen Vorhänge vor den Wandregalen. Hinter diesen Vorhängen standen die Einmachgläser meiner Mutter aufgereiht. Sie enthielten lauter hausgemachte Lebensmittel: Konfitüren aus Aprikosen, aus grünen Walnüssen, Kirschen, Babyauberginen oder Damaszener Rosen, dazu mit Pistazien oder Walnüssen gefülltes Gebäck. Außerdem Gläser mit Makdus * und schwarzen Oliven sowie mit Schwarzkümmel bestreutem Akkawi-Käse.

Irgendwann kam meine Mutter mit Asmahan unter dem Arm zurück in die Küche. Der Welpe zappelte mit den Beinen in der Luft, als führe er Fahrrad. Behutsam stellte meine Mutter ihn auf den runden Küchentisch. «Ärgert sie nicht!», sagte sie warnend und begann, Kaffee zu kochen und dazu mit ihrer weichen Stimme ein Lied von Asmahan zu singen: «Ahwa … ana ahwa … aya min yaqulli ahwa asqihi bi Eidi Qahwa.»* Wir saßen um den Tisch herum und starrten Asmahan an wie eine frischgebackene Torte. Aus dem Stielkännchen meiner Mutter duftete es nach Kardamom. Die kleine Asmahan hatte ein rundes Gesicht wie ein Teddy und gutmütige schwarze Augen, ihr kurzes Fell war honigbraun. Sie gähnte herzhaft, ohne sich um den Gesang meiner Mutter oder den Radau um sie herum zu kümmern, und streckte dabei ihre zarte rosarote Zunge heraus. Dann schlief sie ein. Meine Mutter stellte ein rundes Stahltablett mit einem Jasminsträußchen, das sie in unserem Garten gepflückt hatte, einem durchsichtigen Wasserkrug mit Eiswürfeln, dem dampfenden, kupfernen Stielkännchen und drei weißen Tässchen auf den Tisch. Es waren ihre Lieblingstassen, die Tulpenbögen an den Rändern hatte sie selbst gemalt. Wenn das Tablett mit diesem Service auf den Tisch kam, hieß das, ihre engsten Freundinnen waren im Anmarsch. Meine Mutter besaß ein reges Sozialleben. Es kommt mir vor, als sei sie die einzige Frau aus Mardin gewesen, die sich in Deir ez-Zor integriert hatte. Beinahe täglich gab es in unserem Haus kleine Kaffeekränzchen, dazu einmal im Monat größere Einladungen, bei denen Mandelmilch und Kastanieneis gereicht wurden. Als Umm Salih die äußere Küchentür aufstieß, zogen sich meine Geschwister leise aus der Küche zurück. «Hallo zusammen!», grüßte sie und trat ein. Wie üblich hing der Saum ihres langen violetten Hidschabs bis auf den Boden. Ich blieb in der Küche, denn in unserem Haus durften die Kinder an den Treffen der Frauen teilnehmen.

«Ach neeee, ein Hund! Ihr seid doch nicht etwa Christen geworden?» Umm Salih schnappte so laut nach Luft, dass Asmahan aufwachte. Meine Mutter nahm Asmahan auf den Schoß und schenkte Umm Salih ein. «Schäm dich! Umm Elias kann jeden Moment da sein. Trink deinen Kaffee!» Umm Salih ignorierte die Aufforderung meiner Mutter und fuhr fort: «Einen Hund im Haus zu halten, ist haram! Ein Haus, in dem ein Hund ist, besuchen die Engel nicht mehr!» Zum Zeichen, dass unser Haus nun nicht mehr rein sei, schob Umm Salih die Kaffeetasse von sich. «Sie werden sagen: ‹Sieben! Der achte war ihr Hund›», zitierte meine Mutter aus dem Koran, um Umm Salih darauf aufmerksam zu machen, dass selbst dort Hunde vorkamen. «Ich habe sechs Kinder», fuhr sie fort, «und Asmahan ist nun mein siebtes.» Umm Salih lachte auf. «Bist du verrückt?» Dass Umm Salih solchen Wert darauf legte, was erlaubt und was verboten war, interpretierte ich stets so, dass sie davon träumte, als erste Frau Imamin einer Moschee zu werden. Meine Mutter nahm Asmahan hoch, brachte sie ins Wohnzimmer und schloss die Tür. Währenddessen stieß Umm Elias mit dem Fuß die Außentür der Küche auf und kam mit einem weißen Stoffbeutel in der Hand herein. «Komm, Furat, nimm mir das mal ab!» Umm Elias hatte Fastengebäck* mitgebracht. Ich sollte ein Stück essen und den Rest auf die Arbeitsplatte stellen, sagte sie. Sie selbst postierte sich vor dem Küchenspiegel, um sich zu vergewissern, dass ihr kurzes Haar die schwarze Farbe, mit der sie es behandelt hatte, angenommen hatte. Dann nahm sie sich die großen goldenen Creolen von den Ohren und atmete auf, als hätte sie eine schwere Last abgeworfen. Sie legte sie vor sich auf den Tisch und setzte sich zu den beiden anderen.

Kaum hatte meine Mutter ihr Kaffee eingeschenkt, seufzte Umm Elias: «Ich hab schon daran gedacht, zum Islam zu konvertieren, damit diese Geschichte endlich ein Ende nimmt.» Diesen Satz sagte Umm Elias jedes Mal, wenn sie uns besuchte. Sie beneidete die Musliminnen um die Annehmlichkeit der Ehescheidung, denn die katholische Kirche verschleppte ihren Antrag auf Trennung von ihrem Mann schon seit etwa fünf Jahren. Sie begann, meiner Mutter und Umm Salih den neusten Stand des Prozesses gegen ihren Ehemann zu berichten.

Über Umm Elias’ Erzählungen vergaß Umm Salih unsere Hündin Asmahan und schlürfte schweigend ihren Kaffee. Umm Elias war eine ausgezeichnete Geschichtenerzählerin. Von ihr habe ich diese Kunst gelernt, muss ich gestehen. Sie war eine assyrische Christin aus Hasaka, die in den Sechzigern hinter dem Rücken ihrer Angehörigen eine Entführungsehe mit Abu Elias eingegangen war. Nachdem ihre Familie seinen offiziellen Antrag abgelehnt hatte, weil er einer anderen christlichen Konfession angehörte, war sie mit ihm nach Deir ez-Zor geflohen und hatte sich in unserem Viertel niedergelassen. In einem Gemüseladen lernte sie dann meine Mutter kennen, und die beiden wurden wie Schwestern. Was dagegen Umm Salih betraf, so suchte sie mit dem Besuch bei uns ihrem anstrengenden Ehemann zu entkommen. Sie nannte unser Zuhause immer ein Haus der Freiheit, weil meine Mutter verwitwet war. Umm Salih war der Ansicht, in unserer Gesellschaft biete nur der Tod des Ehemanns einer Frau die Möglichkeit, absolut frei zu sein. Wenn sie uns besuchen kam, zog sie sich als Erstes ihren großen Hidschab vom Kopf und warf ihn sich über die Schultern, dann breitete sie ihr hennarotes Haar aus, öffnete die obersten Knöpfe ihres Kleides und zeigte ihr leuchtend weißes Dekolleté. Dabei kam ein großer goldener Anhänger in Form eines Korans zum Vorschein, der ihr an einer dicken Goldkette um den Hals baumelte. Sie steckte die Hand in ihren BH und holte einen Fünfundzwanzig-Lira-Schein heraus, gab ihn mir und bat mich, ihr ein Päckchen Kent-Zigaretten zu kaufen, den Rest könne ich behalten.

«Ach neeeee, ein Hund, nicht zu glauben! Ihr werdet alle krank werden!», keuchte Umm Elias, kaum dass mein Bruder mit Asmahan auf dem Arm in die Küche gekommen war.

Meine Mutter kümmerte sich jedoch nicht um die Ansichten ihrer Freundinnen und erlaubte Asmahan, bei uns zu wohnen. Mit der Zeit akzeptierte auch Umm Salih die Hündin und hing schließlich so sehr an ihr, dass sie sie versorgte, wenn wir in den Ferien in unser Haus in Damaskus fuhren. Auch Umm Elias arrangierte sich mit Asmahan, allerdings wusch sie sich jedes Mal, bevor sie unser Haus verließ, die Hände mit Alkohol. Die Zeit mit Asmahan war für meine Familie die schönste und gemütlichste überhaupt. Sie wuchs zu einer großen Hündin heran, benahm sich aber immer noch wie ein kleiner Welpe und behielt auch ihren neugierigen Blick. Sie liebte uns alle, aber schlafen legte sie sich nur im Schoß meiner Mutter. Asmahan! Sie war sehr sensibel, aber gleichzeitig stark und unabhängig. Sie wusste, dass sie auf der Straße geboren war, und besaß die Seele einer Katze im Körper eines Hundes. Morgens verschwand sie aus dem Haus und kehrte erst zurück, wenn sie Hunger hatte. Nach dem Essen schlich sie sich ins Wohnzimmer und sah sich im ganzen Raum um, bis sie eine Lücke zwischen uns gefunden hatte. Dann sprang sie mit einem eleganten Satz aufs Sofa und setzte sich zu uns, um mit uns fernzusehen. So nahm sie in den Erinnerungen von uns Geschwistern einen wichtigen Platz ein.

An der Station Växjö saßen drei ältere Schwedinnen auf einer Bank. Eine von ihnen hielt einen kleinen honigfarbenen Hund im Arm, der aussah wie Asmahan. Sie unterhielten sich auf Schwedisch, deshalb konnte ich sie nicht verstehen. Ich wagte nicht, ihnen zu erzählen, dass sich die gleiche Szene bereits vor fünfundzwanzig Jahren in unserer Küche abgespielt hatte, wenn auch mit anderen Personen. Ich schwieg lieber, blieb aber die ganze Zeit im Bahnhof, starrte die Frauen an und gab mich meinen Erinnerungen hin. In der beißenden Kälte legte ich mir die Hand um den Hals und bereute, meinen Schal in der Pizzeria liegen gelassen zu haben. Die elektronische Tafel über den Köpfen der drei alten Damen zeigte an, dass der letzte Bus in fünf Minuten ging.

Ich war der erste Fahrgast, der einstieg, und setzte mich auf die hinterste Bank, Hände und Lippen vor Kälte zitternd. Gegen Abend war die Temperatur noch weiter gesunken. Ich zog mein Smartphone aus der Tasche, es spendete ein wenig Wärme, und scrollte erneut durch die Verkaufsanzeigen für Hunde in der Blocket-App. Es war keine neue darunter. Ich schloss die App und steckte das Handy zurück in die Tasche. Durchs Fenster sah ich Geflüchtete in langen Schlangen vor den in die Dörfer Smålands fahrenden Bussen stehen, in den Händen große weiße Plastiktüten, wie es sie nur in arabischen Lebensmittelläden gab, vollgestopft mit Gemüse, dazu Tüten mit arabischem Brot, Fleisch, Hühnchen und Konserven. Als der Bus halb voll war, fuhr er ab. Sobald er die Straßen der Stadt verlassen hatte, versanken wir in der Finsternis der Wälder. Mit ans Fenster gepresstem Kopf lauschte ich dem Knurren meines leeren Magens. Ich drehte mein Gesicht zur Scheibe und sah dort einen zweiten Furat an mir kleben. Diese unvermutete Begegnung mit mir selbst gefiel mir. Meist passierte das, wenn ich auf Reisen war.

Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.