Kitabı oku: «Historias de terror», sayfa 3

Cuando rompieron la pared que había junto a la chimenea, descubrieron una cámara secreta que más tarde descubrimos que había sido utilizada para esconder a hombres y mujeres que huían de la esclavitud. Durante las décadas de 1850 y 1860, Cincinnati fue una de las principales paradas de la red ferroviaria clandestina de huida de esclavos. Kentucky tenía algunas de las leyes más severas de cualquier estado del Sur y estaba justo al otro lado del río del territorio emancipado de Ohio. Podías largarte en barca y llegar a orillas de la libertad en menos de una hora si la intemperie era favorable. Por desgracia, el río Ohio también estaba plagado de cazarrecompensas. La gente no estaba inmediatamente a salvo en cuanto ponía los pies en el Norte; todavía podían ser apresados y devueltos si uno de aquellos mercenarios daba con ellos.

En cuanto nuestra familia se dio cuenta de que la granja la había construido un abolicionista, su disposición cobró sentido de repente. Nadie utilizaba jamás la puerta principal, porque estaba delante de una cuesta relativamente empinada que daba al valle. Había que aproximarse al porche delantero desde un camino lateral, mientras que la puerta de atrás daba a un terreno llano y una entrada para vehículos con una pendiente ligera, que daba la vuelta al establo y descendía por la colina antes de hacer intersección con la carretera principal. Era casi como si alguien hubiese construido la casa al revés.

No obstante, ahora todo tenía sentido, porque las casas seguras siempre colgaban faroles delante para indicar su hospitalidad. Los fugitivos que viajaban a pie a través del oscuro valle habrían podido ver aquel farol del porche delantero a millas de distancia. La ubicación y la construcción de la granja de Red Bird Hollow fueron escogidas específicamente con vistas a este propósito. Darse cuenta de ello fue a la vez estimulante y una lección de humildad estremecedora. Es posible que aquella casa no hubiera tenido jamás ningún otro propósito. Desde luego, detrás del pequeño terreno del abuelo no hay tierras de labranza. Detalles premeditados, como la forma en que la habitación oculta se habría mantenido caliente gracias a la parte de atrás de los ladrillos calentados por el hogar, y cómo la chimenea tenía dos huecos separados para que pudiera entrar aire fresco, evidencian las convicciones del constructor.

Fuesen quienes fuesen los hombres y mujeres que vinieron buscando refugio por una, dos, o más noches, debieron de lograr llegar más al norte sanos y salvos, pues de lo contrario la habitación secreta habría sido descubierta y destruida mucho antes de los tiempos de mi abuelo. Es sumamente probable que la propia casa hubiera sido reducida a cenizas si el escondrijo hubiera sido descubierto alguna vez. Imaginaos cuánto miedo y ansiedad, alivio e impaciencia, habrían pasado en aquel refugio sin ventanas de noventa centímetros por un metro ochenta. Imaginaos las historias que podría contar este árbol si fuera capaz de hablar. El pino del que estoy colgada estuvo vivo durante todo el proceso. Lo vio y lo escuchó todo.

El leve rumor del eco de los truenos atraviesa el valle. Levanto la mirada hacia Phillip, que ya se encuentra a tres metros más arriba de mí, y me pregunto si tiene más probabilidades de ser alcanzado por un rayo por ser el que más arriba de los dos está. Empiezo a trepar de nuevo, pero de manera pausada, para poder mantener una distancia segura entre los dos.

Me pica el dorso de la mano. Me sacudo algo de color carmesí de la muñeca. Ahora me pica el antebrazo. Me examino la piel y veo a dos microscópicas arañas rojas trepándome por el brazo. Odio a las arañas más que a cualquier otra cosa, pero estos arácnidos no parecen peligrosos. Son del tamaño de una cabeza de alfiler. Aun así, me sacudo frenéticamente la ropa y me revuelvo el pelo para asegurarme de que no hay nada dentro. La rama sobre la que estoy posada se mece un poquito más de la cuenta, por lo que salto rápidamente a la siguiente. Ahora estamos a mucha altura. Casi el doble del tejado de la casa. Puedo ver la casa de cristal megamoderna de Tiffany a través de los árboles: un experimento arquitectónico multicolor de varias plantas.

Oigo cómo el pie de Phillip se resbala de una rama y cómo se aferra para salvarse. Como consecuencia de su paso en falso, cae a mi alrededor algo de corteza suelta.

—¡Baja! —me exhorta de pronto con la voz abrumada por el pánico—. ¡Libby, vuelve abajo! ¡Date prisa!

—¿Qué pasa?

Empiezo a desplazarme por la rama, estirando cuidadosamente un pie hacia la rama que tengo debajo. Cuesta mucho más bajar que subir.

—¡Vete! ¡Date prisa!

Phillip suelta un chillido, seguido por una retahíla de tacos que jamás le había escuchado, cosa impresionante, teniendo en cuenta lo mucho que le gusta jurar a nuestro padre. Es una introducción a un área completamente nueva de la lengua inglesa.

—¿Qué pasa? ¡Dímelo! —lloriqueo. Su miedo es contagioso. Resbalo por todas partes. Intento maniobrar mi peso hacia el centro de cada rama, pero de repente me vuelvo torpe y no consigo mantener el equilibrio.

—Es un nido de arañas. ¡No levantes la vista, Libby! ¡Vuelve a bajar y punto! ¡Más rápido!

—¿Qué?

Por supuesto que miro hacia arriba. Al principio no veo nada. Después, poco a poco, mi vista se adapta y distingo las familiares formas de ocho patas esparcidas por todas las ramas, inmóviles y perfectamente camufladas. Son esparásidos, y son enormes, mayores que mi mano, y están por todas partes. Por todas partes. Por todas partes.

Rompo a llorar.

—¡Phillip!

—No pasa nada, Libby. ¡Baja, por favor! —me suplica.

—¡No puedo! ¡Van a caerme encima!

—Puedes hacerlo.

Phillip sabe que las arañas son mi fobia principal, lo único que me incapacita de manera absoluta. Cada vez que veo una, salto y chillo por reflejo. Y estas malditas arañas son las más grandes del mundo.

—No pasa nada, Libby. Yo estaré encima de ti, ¿vale? Me quedaré justo encima de ti, Libby. No van a caer sobre ti. Caerán sobre mí.

Sé que Phillip está casi tan asustado como yo. Su gallardía en este momento es algo que nunca olvidaré.

Intento moverme con rapidez, pero me aterra que vayan a empezar todas a correr hacia mí. Sé que, si lo hacen, si una sola de ellas se aproxima de repente, me soltaré y caeré a tierra en picado. No hay forma de que pueda impedirlo. Aguanto la respiración, gimiendo de desolación mientras me encojo para dejar atrás a una araña posada verticalmente en el tronco. En el último segundo, sale corriendo a toda velocidad hacia el otro lado, y el movimiento de sus patas es suficiente para que me fallen las piernas. Me estremezco de asco y emito pequeños chillidos y gimoteos. No puedo creer que hayan estado aquí durante todo el tiempo que estábamos subiendo.

Da la sensación de haber pasado una eternidad antes de que hayamos salido del territorio arácnido. Tiemblo tanto que cuando llegamos abajo ni siquiera soy capaz de sujetarme a la última rama, y los dos últimos metros caigo de espaldas. Winnie está allí y me coge en brazos, preguntándonos qué ha pasado, mientras aparta a los perros, que nos saltan encima intentando lamernos las heridas. Tengo la piel cubierta de feos arañazos que tardarán semanas en cicatrizar porque están infectados por savia. Tengo la cara embadurnada de lágrimas y tierra. Tengo agujas de pino y ramitas rotas enredadas en el pelo.

Phillip me da un gran abrazo mientras empiezan a caer las primeras gotas de lluvia.

—Estoy orgulloso de ti, Libby. Has estado muy valiente ahí arriba —me dice.

Bajo la cabeza mientras entramos en la casa, dejando que el pelo me envuelva como un velo. Solo quiero quedarme mirando el suelo y mis pies calzados con zapatillas rojas, y también a todas las cosas pequeñas y familiares que no me abruman.

Winnie nos lava en el fregadero de la cocina con su pastilla de jabón con partículas de piedra pómez, que ella considera capaz de curarlo todo. Veo un relámpago a través de la ventana, seguido de cerca por el estallido de un trueno. Una ráfaga de viento frío levanta las cortinas. Winnie recorre a toda prisa la casa cerrando todas las ventanas mientras Phillip y yo nos cambiamos de ropa. Los truenos ya ni siquiera me sobresaltan. Tengo la adrenalina completamente agotada.

Abajo, en la sala de estar, Phillip enciende la televisión y nos ponemos a ver Yo amo a Lucy3, sentados en la alfombra con las piernas cruzadas. La lluvia azota los cristales de las ventanas mientras los relámpagos hacen fotos fijas del cielo y los truenos hacen vibrar las paredes y el suelo, pero estamos a salvo en nuestra vieja y recia granja. Winnie nos saca unos boles de cereales Honeycomb con leche. La pobre Diana está escondida detrás del sofá temblando, porque es la perra más cobarde de todos los tiempos y siempre se mete debajo de la cama cuando hay tormenta o fuegos artificiales. Yo me pongo a cuatro patas y me acerco hasta ella, haciendo un hueco para encajar mi cuerpo alrededor del suyo y acariciarle el costado para que deje de estremecerse.

—No pasa nada, chiquilla —susurro en su sedosa oreja—. Estás a salvo.

El abuelo entra en la sala de estar y lanza un grito de alegría, vigorizado por la tormenta.

—¡Llueve a mares!

Enciende un fuego crepitante en la chimenea y después se acomoda en su butaca para hacer el crucigrama. Winnie le trae un whisky con hielo mientras canta «It’s raining, it’s pouring, the old man is snoring4» para entretenernos. Tiene la cena en marcha en la cocina, y puedo oler el asado y las patatas dorándose en el horno.

Diana ha dejado de temblar, ahora que ya está calentita. La parte violenta de la tormenta ya ha pasado. Apoyo mi cabeza en el brazo y me quedo mirando fijamente el baile de las llamas; estoy somnolienta. Veo la silueta del zapato de mi muñeca Barbie favorita recortada contra la luz del fuego. Creí que lo había perdido. Y ahí está la canica de ágata azul de nuestro juego de tres en línea. Hundo los dedos en la alfombra y encuentro media docena de artículos entrañables más entre las hebras sueltas y las pelusas: tesoros que me guardo en los bolsillos y sobre los que no le digo nada a Phillip. Él no cree en la magia. Él los llamaría trastos y me los quitaría o los tiraría entre la maleza. Yo soy la guardiana de los rituales sagrados, y es mi cometido asegurarme de que el universo no pierda el hilo.

Me tomo mi trabajo muy en serio. No quiero que las hadas se enfaden conmigo ni que los árboles se quejen. Pero, sobre todo, no quiero vivir en el monótono y soso mundo de la realidad. Necesito más que eso. Y sé que está ahí fuera. Siempre hay algo precioso oculto en Red Bird Hollow. Estos bosques están encantados. Al fin y al cabo, contienen mi infancia.

Capítulo 4 Magdalena

Estoy sentada en la silla de maquillaje, uno de esos tronos de director con respaldo de lona incómodamente altos que dan la sensación de que podrían plegarse sobre sí mismos en cualquier instante. A mi alrededor —sobre las pantorrillas y las lumbares, así como sobre mis omoplatos desnudos— circula demasiado aire. Estoy inquieta y ansiosa con la sesión fotográfica, frustrada por encontrarme desplazada, en el camerino improvisado, mientras el resto del equipo habla de cómo organizarlo todo. Eso sí, nunca os lo imaginaríais mirándome. Estoy como petrificada y me mantengo absolutamente inmóvil.

Una mujer menuda, pelirroja y con unas facciones perfectas, me está delineando los labios. Abro la boca complacientemente en forma de O, y ella, con el lápiz en las manos, contempla con la mirada entornada mi perfil carmesí como un científico forense que intentase trazar el contorno de una prueba desaparecida. Nos conocimos hace quince minutos y literalmente nos estamos echando el aliento la una en la boca de la otra. Yo trato de conservar oxígeno exhalando lentamente hacia un lado. Mis ojos saltan de los suyos al lápiz, y de este al gran espejo de maquillaje de la pared. Ya no me reconozco a mí misma.

Los globos incandescentes desprenden un cálido resplandor que resulta al mismo tiempo reconfortante y vagamente incriminatorio. Me siento radiografiada, exhibida bajo una luz reveladora que magnifica todos mis defectos. El proceso de transformación es siempre el mismo, pero los resultados varían notablemente en función de quién sea la artista y de lo que estén buscando. Nunca me acostumbro a la precisión del maquillaje aplicado con profesionalidad a mi rostro de por sí anguloso. Parece que aquí estemos redoblando esfuerzos cuando deberíamos estar llegando a un compromiso. Pero dejo que mi equipo de glamur haga su trabajo, porque el único desenlace que cuenta es el que capte la cámara.

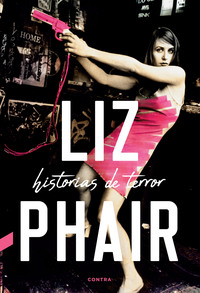

Las fotografías que estamos tomando hoy aparecerán en una revista adolescente neoyorquina que está en la onda, junto a un artículo para la promoción de mi último álbum. Nos encontramos en el Meatpacking District5, en el ático de un amigo de alguien, y la fotógrafa está embarazada. Es todo muy de vanguardia, pero tengo que proteger el inminente lanzamiento de mi disco. Quiero ver las referencias que están usando para el concepto que quieren vender. Necesito tener la certeza de que cuando lo editen quedará como ellos han dicho. Últimamente he hecho un montón de sesiones fotográficas y tengo la sensación de que me están robando la identidad. No tengo ni idea de que están a punto de hacerme algunas de las mejores fotografías de toda mi trayectoria.

Nada más llegar al loft, me pasean por ahí y me presentan a todo el equipo. Echamos una ojeada a un perchero con ropa mientras la fotógrafa me explica su visión. Quiere hacer algo rompedor, algo que provoque a la gente. Veo mucho material de bondage. Si un hombre me hubiera sugerido que explorásemos narrativas sadomaso, se me habrían puesto los pelos de punta inmediatamente. Pero el espectáculo de esta mujer embarazadísima dirigiendo a una plantilla de ocho personas vestida con botas militares, pantalones de cuero ceñidos y una camiseta de concierto que apenas cubre su enorme vientre me desarma por completo y accedo a seguirle la corriente.

Lo que me muero de ganas de decir ahora, aquí sentada mientras me llenan los poros de polvos de maquillaje, es que he cambiado de idea. He tenido unos minutos para pensarlo y quiero dar marcha atrás. Me temo que las fotos tengan una pinta chabacana, o pornográfica o —peor aún— que parezca que esté desesperada por convencer a la gente de que sigo siendo sexy. Vuelvo a llamar a mi mánager, pero se encuentra a mitad de trayecto rumbo al centro de la ciudad y no coge el teléfono. Si quiero parar este tren, voy a tener que hablar con la maquinista yo misma.

Pero hay algo más que me lo impide. La maquilladora, cuyo rostro se cierne a apenas un centímetro del mío, está llorando. Más aún, está sollozando descontroladamente. No hace el menor ruido, pero es evidente que está desbordada. El drama se desarrolla entre nosotras dos, porque nadie más ha notado nada. Cada vez que resuella se le despejan temporalmente los ojos. Luego las lágrimas vuelven a acumularse, se derraman y ruedan por sus mejillas junto con lo que le queda de rímel.

También está mojada, empapada por la lluvia que ha empezado a caer en el exterior. Alguien la mandó a comprar tabaco y celofán en Duane Reade, y cuando volvió estaba hecha un cromo. Ni siquiera se ha molestado en secarse. Sea lo que sea lo que la haya disgustado, es tan grave que su propia comodidad carece de importancia. La primera impresión que me dio fue positiva. Se mostró refinada y amigable, una gótica élfica de veintidós o veintitrés años cuyo propio maquillaje estaba aplicado de forma inmaculada y realzaba su complexión.

No puedo imaginarme qué le puede haber sucedido para que esté así. Me pregunto si la habrá llamado su novio para cortar con ella, o si se ha topado con un ex por la calle. Quizás haya muerto alguien de su familia. Le pregunto si se encuentra bien, y ella le quita importancia. «Sí, estoy bien.» Si estuviéramos en cualquier otro lugar que no fuera Nueva York, le volvería a preguntar, pero los residentes de esta abarrotada metrópoli tienen que construirse una sensación de intimidad de la nada y a pulso, y no siempre es más amable insistir.

La punta de su minúscula nariz está colorada. Está aplicando lápiz de ojos a la línea de las pestañas, difuminándolo repetidamente con un pincel biselado. Tiene que apoyar un brazo sobre el otro, porque jadea tanto que le tiembla la mano. No tiene tiempo para tomarse un descanso y sosegarse. Me he presentado tarde, y creo que vamos con retraso. Puede que la haya hecho perderse una cita, pienso yo. Pero parecía contenta y relajada antes de salir.

Repaso mentalmente distintos escenarios. Puede que esté sin blanca y que acabe de descubrir que se ha quedado sin un trabajo con el que contaba. Puede que haya dejado de beber hace poco y que se le esté haciendo todo demasiado cuesta arriba. Puede que a su perro lo haya atropellado un coche, pero no puede largarse del trabajo porque está sin blanca y ha dejado de beber. Tanta conjetura me está dejando el cerebro como una batidora. Tengo que concentrarme en mi propia situación y encontrar la forma de sacar adelante esta sesión fotográfica sin minar la inspiración de mi fotógrafa.

«Estás increíble», me dice el peluquero acercándose y colocándose detrás de la silla para acariciarme la melena.

Me miro en el espejo. La verdad es que estoy impresionante. La maquilladora me ha dotado de unos preciosos labios rojos y una mirada oscura y osada. El estilista sigue jugando con mi pelo, atusándolo, alborotándolo y revolviéndolo hasta alcanzar una textura que me hace sentir tan salvaje como atrevida. La maquilladora sonríe por primera vez desde su bajón. Me doy cuenta de que está orgullosa de su obra. No quiero decepcionar a ninguno de ellos. Meneo la cabeza de un lado a otro, poniendo caras que normalmente no pondría jamás y viendo cómo desaparezco dentro de un personaje.

Y en un abrir y cerrar de ojos, nos ponemos en marcha. Me llevan corriendo al vestuario, donde me desnudo tras una cortina muy fina y me quito la ropa de calle para ponerme el atuendo seleccionado por ellos. Estoy tan delgada debido a lo mucho que he trabajado últimamente que me sienta todo como un guante. Aparezco entre gemidos de entusiasmo. Pese a mis reservas anteriores, hasta yo me dejo llevar por la fantasía. Soy una zorra motera. Soy Olivia Newton-John en Grease, cuando, al final de la película, se vuelve mala. De forma espontánea, agarro un sombrero vaquero rojo y alguien me presta un cigarrillo. Ahora soy Ponyboy, de Rebeldes. Es todo un juego de disfraces.

Me pongo delante de la cámara y hago poses provocativas ante el telón de fondo de lona impermeabilizada. Tienen puesta buena música y vamos a ir a donde quiera que nos lleve el momento. Las fotos tienen una pinta increíble. Todo el mundo se asoma por encima del hombro de la fotógrafa para admirar sus fotos de prueba. Me deja quedarme con algunas de las Polaroid. Me siento desinhibida y libre. Pero este viaje tiene un destino, y la fotógrafa tiene una hoja de ruta acerca de cómo llegar a él. Cada puesta en escena es psicológicamente más intensa que la anterior, hasta que llegamos a los límites de mi zona de confort. Quiere que haga una declaración atrevida acerca de la anulación del poder femenino, que habite un rol que me hace sentir realmente vulnerable. Quiere que abrace el bondage. La indecisión que reina en la habitación me dice que ya se contaba con esta bifurcación en el camino. Es cosa mía decir que sí.

Al final, lo hago por Magdalena. Me pongo un vestido escotado que acentúa mis pechos. Una de las asistentes me ata los brazos por detrás de la espalda y me entrecruza el cuerpo con una cuerda con la que me da dos vueltas al cuello. Me tapan la boca con cinta americana. La única forma de comunicarme que tengo ahora es a través de los ojos. La maquilladora sale al escenario para difuminarme el contorno de ojos y administrarme gotas de glicerina para que parezca que estoy llorando. Se sitúa delante de mí con las mejillas secas mientras humedece las mías. Ha tenido tiempo de arreglar su propio maquillaje y parece otra persona. Se ha aplicado un reluciente look color pastel y ha cambiado de estética por completo.

Es entonces cuando caigo en la cuenta de que no ha habido una crisis en ningún momento. Le pilló la lluvia y se le corrió el maquillaje; eso es todo. Una vez desintegrado su blindaje de belleza, se sentía vulnerable y desprotegida, desnuda de una manera que ella no había elegido. Me compadezco de ella, pensando en lo triste que es que una chica tan inteligente y dotada de tanto talento dé tanta importancia a su aspecto. Esto no deja de resultar gracioso teniendo en cuenta que yo estoy trabajando mis ángulos buenos atada como un pollo rociado de purpurina, luciendo ropa de diseño bajo luces halógenas de tungsteno, rodeada por un equipo de profesionales contratados para asegurarse de que esté despampanante, y sigo sin estar convencida de que todo va a salir bien.

Ella examina mi maquillaje por última vez y retoca cualquier imperfección. Acto seguido me mira directamente a los ojos para comprobar que estoy bien aquí dentro, en el interior de este disfraz de víctima de secuestro. Me pilla desprevenida, porque me doy cuenta de que me mira a mí, no a la artista discográfica que ha venido a realizar una sesión fotográfica ni a la empresaria preocupada por su marketing, sino a la persona frágil e insegura que cree estar engatusando a todo el mundo para que no se fijen en ella.

«Estás magnífica», me cuchichea. Asiento, ya que no puedo hablar, pero sé que ella estará ahí si la necesito, si todo esto me supera, si no me puedo marchar porque necesito el artículo en la revista, además de un montón de otras cosas de las que dependo en el día a día para sentirme segura y en control de la situación.

Nos la estamos jugando al ensalzar la indefensión, pero la apuesta sale bien. Esta imagen de mí atada y amordazada será elegida como portada del volumen de 1990 de la serie Getty Images. Décadas del siglo XX para representar a toda una oleada del feminismo indie. La imagen de una artista fuerte con una voz atrevida, constreñida y silenciada. Solo una mujer podría haber tomado esta fotografía, y quizás solo a una mujer embarazada se le habría ocurrido en primer lugar. Al representar la pérdida de la libertad, la imagen llama la atención sobre la valentía de las supervivientes. Es la antítesis de la portada de mi primer álbum, en la que tengo los brazos completamente abiertos, la boca abierta; estoy desnuda, natural, lasciva. ¡Ay, las mujeres son unas muñecas! Juguemos con ellas.

Para cuando hemos terminado de tomar fotos ya ha dejado de llover. Recibo una ronda de aplausos, y todo el mundo felicita a la fotógrafa. ¡Listos! El equipo apaga las grandes luces del estudio, y de repente las sombras color lavanda de una tarde tormentosa inundan la habitación. El espectáculo se ha terminado, la ilusión queda arruinada. Me quito la ropa de prestado y me siento un poco desilusionada, como cuando a la Cenicienta le tocó volver a barrer suelos después de haber estado toda la noche en el baile. Salgo y voy hacia la cocina y me maravillo ante lo rápidamente que paso de ser la atracción estrella a ser alguien a quien nadie presta atención alguna. Los operarios están ocupados recogiendo su equipo. La maquilladora cierra las cremalleras de sus bolsas.

Me sentiría rara yéndome por ahí con ellos, ahora que todo ha vuelto a la normalidad. Quiero marcharme, pero mi limusina está atrapada en el tráfico junto a Battery Park y es la hora punta, así que jamás lograré coger un taxi. La fotógrafa está enseñándole a su marido las mejores fotos del día; los dos están acurrucados en una conmovedora pose de intimidad. Están mirando mis fotos, pero la chica que sale en esas fotografías es otra persona, alguien que nunca volverá a existir de esa manera precisa, una amalgama de toda la gente que ha colaborado en la sesión. Esa es la parte más difícil que tiene ser tu propio producto: cuesta saber qué eres tú y qué no.

Decido salir. No sé a dónde voy a ir, pero puedo dar vueltas alrededor de la manzana si hace falta. En cuanto abro la gran puerta industrial y salgo al aire fresco y limpio, siento que se me quita un peso de encima. Son las seis de la tarde y las calles están repletas de gente. Las aceras están abarrotadas de corredores de bolsa trajeados y oficinistas con blusas de seda que se mueven rápidamente, de forma deliberada y decidida. Bocinas, sirenas y gritos puntúan la banda sonora urbana. Mi ritmo se ajusta al del tráfico peatonal mientras me dirijo rumbo al este. Noto que la gente me echa miradas furtivas al cruzarse conmigo. Si bien nadie me confundiría con una modelo, camino un poco más erguida y contoneándome un poco más, eufórica por tener una profesión secreta que me hace interesante. Me paro en una bodega para comprar unas barritas energéticas y una botella de agua. El hombre de la caja registradora no me quita los ojos de encima. Sonrío recatadamente, contando el cambio y sintiéndome tan golfilla como Audrey Hepburn en Vacaciones en Roma.

Mientras me marcho, me veo en el espejo que hay detrás de una vitrina. Parezco una prostituta zombi desquiciada. Mi maquillaje, que tan impresionante resultaba en las fotografías, se ha convertido en un caos aterrador bajo la luz natural, formando una costra y acumulándose en las arrugas. El lápiz de ojos se me ha corrido un centímetro y pico. Estoy horrorizada, y la vergüenza desencadena viejas inseguridades sobre mi cara.

Cuando tenía doce años, una edad en la que todas las demás empiezan a salir con chicos, tuve que ponerme gafas y aparato. Durante un par de años, tuve que lidiar con un personaje que no sentía que fuera el mío. Mientras otras chicas avanzaban, yo me estaba estancando. En cuanto me quitaron el aparato y me pusieron lentillas, perdí aún más tiempo tratando de demostrarme a mí misma que era atractiva. Elegía al tío más bueno de la fiesta y trataba de ligármelo. Nos escabullíamos a algún sitio para enrollarnos, pero yo me largaba en cuanto veía que la cosa iba en serio. Hubo quien me llamó calientapollas, pero no era eso lo que estaba haciendo. Era como una persona que padeciese un trastorno obsesivo-compulsivo y que no para de encender el interruptor de la luz para asegurarse de que la electricidad todavía funciona. Y por dentro me sentía cada vez peor. La máscara que me había puesto era mucho más distorsionadora que un par de piezas de metal y de plástico.

Eso es lo que nunca te dicen acerca de la apariencia. Importa, por supuesto que sí, pero no tiene peso específico alguno comparado con las acciones. Si tienes la actitud correcta puedes cambiar fácilmente tu aspecto, pero los malos patrones de conducta son como los hierbajos: en cuanto echan raíces, son increíblemente difíciles de erradicar.

Me acuerdo de una sesión fotográfica que hice a principios de mi trayectoria, quizás la primera de todas o la segunda. La encargó un periódico de Chicago, y organizaron una fiesta para sí mismos en el transcurso de la sesión. Me colocaron encima de una alfombra de pieles, sin llevar puesta otra cosa que unos pantalones y unos tirantes para taparme los pezones, mientras los invitados anónimos —desconocidos— sorbían cócteles y me observaban desde la periferia. Fue algo perturbador, como la escena de la orgía de la película Eyes Wide Shut. Podía oír los comentarios de los espectadores, pero no podía verlos demasiado bien porque estaba situada debajo de unas luces deslumbrantes mientras que ellos se encontraban en los recovecos del estudio, tenuemente iluminados por la luz de las velas.

Algunas de mis letras son explícitas, así que estoy segura de que esperaban que me pusiera a bailar y que me comportara escandalosamente. Pero no podía moverme. Me quedé ahí tirada, como una novata en sesiones fotográficas, muda y con la mirada perdida. Estaba tan alterada que me refugié dentro de mí misma, desconectando mentalmente del entorno. Al resto no les quedó más que la carcasa vacía de una persona con la que trabajar. Era como el sexo malo. Nadie sabía qué hacer al respecto. En aquel entonces yo no sabía decir que no. No tenía mánager. No tenía ningún concepto de lo que era normal para mi profesión.

Lo curioso es que, pese a que me sentía explotada y lo odiaba, lo que me hizo llorar después fue el aspecto de mi maquillaje. El maquillador era un hombre muy agradable y muy dulce, y era mi único aliado en aquella triste situación, así que no tuve el valor de contarle que sus polvos de sol intensos, labios desnudos y pestañas de patas de araña me hacían sentir payasa y abochornada, como un perro que llevara puesto un cono o como uno de los últimos niños en ser escogido para un equipo de educación física. No podía dejar de pensar en cuánta gente de la ciudad iba a verme con este aspecto, y estaba destrozada.

¿Qué es lo que evaluamos exactamente cuando pensamos en nuestro físico? ¿Qué es lo que conforma la opinión que tenemos de nosotros mismos, lo que realmente hay o cómo la gente reacciona ante nosotros? ¿Se puede describir el físico de alguien sin imaginar cómo se mueve, el sonido de su voz o su personalidad? Si se desglosa por partes, solo los atributos —cabello castaño, ojos castaños, rostro ovalado, bajo, gordo, patizambo—, ¿es ese su verdadero físico o simplemente es una forma de resumir tu manera de identificarlo, mucho más matizada y compleja? Como echar una ojeada a la página del título y a los nombres de los capítulos sin leer el libro. Incluso algo tan objetivo como una fotografía pone de manifiesto el sesgo de quienquiera que estuviera sujetando la cámara. Y como espectadora, una agrega su propia reacción a la imagen.

Así que, ¿qué es el físico? En serio, ¿qué es?