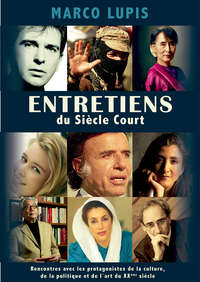

Kitabı oku: «Entretiens Du Siècle Court», sayfa 4

Aung San Suu Kyi

Prix Nobel de la paix 1991

Se libérer de la peur

Le six mai 2002, suite à de fortes pressions de lâ onu , Aung San Suu Kyi fut libérée. La nouvelle fit le tour du monde, mais sa liberté fut de courte durée. Le trente mai 2003, alors quâelle se trouvait à bord dâun convoi, entourée dâune foule de ses partisans, un groupe de militaires ouvrit le feu en massacrant un nombre important de personnes, et Aung San Suu Kyi ne dut la vie quâà la qualité des réflexes de son chauffeur Ko Kyaw Soe Lin ; mais elle fut de nouveau assignée à résidence.

En mai 2002, le lendemain de sa libération, par le biais de contacts que jâavais avec la dissidence birmane, je pus lui faire parvenir par mail une série de questions pour une interview âà distanceâ.

*****

Hier, à dix heures du matin, sans un bruit, les gardes qui stationnaient devant la résidence dâAung San Suu Kyi, leader de la contestation démocratique birmane, sont rentrés dans leur caserne. Câest ainsi, par une manÅuvre inattendue, que la junte militaire de Rangoun a annulé les restrictions de liberté de mouvement de la leader pacifiste, âla Dameâ comme on lâappelle simplement en Birmanie, prix Nobel de la paix en 1991, assignée à résidence depuis ce lointain vingt juillet 1989.

Depuis hier, dix heures du matin, après presque treize ans, Aung San Suu Kyi est donc libre de sortir de la Maison du lac, de communiquer sans restrictions, de faire de la politique, de voir ses enfants.

Mais le terrible isolement de la âpasionaria birmaneâ est-il vraiment terminé ? L'opposition en exil ne croit pas encore aux déclarations grandiloquentes de la junte militaire qui a affirmé la libérer sans conditions.

Incrédules, les exilés birmans attendent. Et prient. Depuis hier, la diaspora birmane a en effet organisé des prières collectives dans tous les temples bouddhistes de Thaïlande et de lâAsie orientale.

Elle, la Dame , nâa pas perdu de temps. Elle avait à peine retrouvé sa liberté quâelle a rejoint le quartier général de son parti, cette Ligue nationale pour la démocratie ( lnd ), qui avait obtenu une victoire écrasante (quatre-vingt pour cent des voix), aux élections de 1990, quand le Parti de lâunité, au pouvoir, ne sâétait adjugé que 10 sièges sur 485. Le gouvernement militaire avait annulé le résultat des élections, interdit les activités de lâopposition, réprimé violemment les manifestations, et emprisonné ou contraint à lâexil les leaders de lâopposition. Le parlement ne fut jamais convoqué.

Lâédition italienne de votre autobiographie a pour titre âLibera dalla paura [9] â. Vous vous en sentez libérée, aujourdâhui ?

Aujourdâhui, pour la première fois depuis plus de dix ans, je me sens libre. Libre physiquement. Libre, surtout, dâagir et de penser. Comme je lâexplique dans mon livre, cela fait maintenant des années que je me sentais âlibérée de la peurâ. Depuis que jâavais compris que les exactions de la dictature de mon pays pouvaient nous blesser, nous humilier, nous tuer. Mais quâelles ne pouvaient pas nous faire peur.

Aujourdâhui, à votre libération, vous avez déclaré quâelle est sans conditions, et que la junte militaire au pouvoir vous a même autorisée à vous rendre à lâétranger. Vous y croyez vraiment ?

Un porte-parole de la junte, dans un communiqué écrit diffusé hier soir, a annoncé lâouverture âdâune nouvelle page pour le peuple du Myanmar et pour la communauté internationaleâ. Des centaines de prisonniers politiques ont été libérés au cours des derniers mois, et les militaires mâont assurée quâils continueraient à libérer ceux qui -je les cite- « ne représentent pas un danger pour la communauté ». Ici, tout le monde veut croire, veut espérer que câest vraiment le signe du changement. La reprise du chemin vers la démocratie, brusquement interrompu par la violence du coup dâÃtat de 1990. Mais que lââme du peuple birman nâa jamais oubliée.

Maintenant que vous avez été libérée, vous ne craignez plus dâêtre expulsée, éloignée de vos partisans ?

Une chose doit être bien claire : je ne partirai pas. Je suis Birmane, jâai renoncé à la nationalité britannique précisément pour ne pas offrir un prétexte au régime. Je nâai pas peur. Et cela me donne de la force. Mais le peuple a faim, câest pour ça quâil a peur et quâil devient si faible.

Vous avez dénoncé plusieurs fois, et avec force, les intimidations des militaires à lâégard des sympathisants de la Ligue pour la démocratie. Tout cela continue-t-il encore aujourdâhui ?

Dâaprès les informations en notre possession, au cours de la seule année 2001, lâarmée a arrêté plus de mille militants de lâopposition sur ordre des généraux du slorc . Beaucoup dâautres ont été obligés de quitter la Ligue après avoir subi des intimidations, des menaces, des pressions illégales pour lesquelles il nâexiste aucune justification. Leur stratégie est toujours la même, une action capillaire : des unités de fonctionnaires dâÃtat lâchées sur tout le territoire national font le tour des maisons, et dans ce âporte-à -porteâ, demandent aux citoyens de quitter la Ligue . Les familles qui refusent font lâobjet dâun chantage, avec le spectre de la perte de leur emploi et souvent des menaces explicites. De nombreuses sections du parti ont été fermées et chaque jour, les militaires vérifient les chiffres des abandons. Cela montre à quel point ils ont peur de la Ligue. Pour nous tous, en ce moment, lâespoir est que tout ça soit vraiment fini.

Le tournant dâaujourdâhui, le coup de théâtre de votre libération ont-ils été une surprise, ou sâagit-il de quelque chose qui a été préparé avec attention, et imaginé par les militaires pour des questions âdâimageâ internationale ?

Depuis 1995, lâisolement de la Birmanie a petit à petit diminué, lâuniversité de Rangoun a été rouverte, et le niveau de vie sâest peut-être légèrement amélioré ; mais lâhistoire de la Birmanie continue à se dérouler dans un quotidien fait de violences, dâactions illégales, dâabus de pouvoir, tant à lâencontre des dissidents, des minorités ethniques (Shan, We, Kajn) qui demandent leur autonomie, que de la majeure partie de la population, de manière générale. Les militaires sont de plus en plus en difficulté, tant à lâintérieur que sur le plan international. Entre-temps, ils poursuivent le trafic de drogue, à moins quâils ne parviennent à remplacer cette rente lucrative par une autre, tout aussi rentable. Mais laquelle ? Notre nation est quasiment transformée en gigantesque coffre-fort dont seule lâarmée connaît la combinaison. Et ce ne sera pas facile de convaincre les généraux quâils doivent partager cette richesse avec les cinquante millions dâautres Birmans.

Dans cette situation, quelles sont vos conditions pour entamer un dialogue ?

Nous nâaccepterons aucune initiative ây compris des élections organisées par les généraux- avant que ne soit réuni le Parlement élu en 1990. Mon pays reste dominé par la peur. Il nây aura pas de paix véritable tant quâil nây aura pas un engagement véritable qui rende honneur à tous ceux qui se sont battus pour une Birmanie libre et indépendante ; même si la conscience reste aiguë quâon ne pourra pas atteindre la paix et la réconciliation une fois pour toutes et quâil faut donc une vigilance encore davantage accrue, encore plus de courage, et la capacité à développer en nous-mêmes une véritable résistance active et non-violente.

Que peut faire lâUnion Européenne pour aider le peuple birman ?

Continuer à faire pression, parce que les généraux doivent savoir que le monde entier les regarde et quâils ne peuvent plus commettre impunément de nouvelles infamies.

*****

Le 13 novembre 2010, Aung San Suu Kyi a enfin été définitivement libérée. Elle a obtenu en 2012 un siège au Parlement birman, et le 16 juin de la même année, elle a pu retirer son prix Nobel. Comme le gouvernement lui a enfin accordé lâautorisation de se rendre à lâétranger, elle sâest rendue en Angleterre auprès de son fils quâelle ne voyait plus depuis des années.

Le six avril 2016, elle est devenue Conseiller dâÃtat (Premier ministre) du Myanmar.

La Birmanie, aujourdâhui le Myanmar, nâest pas encore un pays totalement libre, et son passé dictatorial pèse sur lâhistoire comme sur le devenir de la nation. Mais quelque chose de plus quâun espoir de liberté et de démocratie a fleuri au pays des Mille Pagodes.

7

Lucia Pinochet

â Asasinar, torturar y hacer desaparecir â

Santiago du Chili, mars 1999 .

« Pinochet ? Pour les Chiliens, câest comme un cancer. Un mal obscur... douloureux. On sait quâon lâa, mais on a même peur dâen parler, de prononcer son nom. Et on finit par faire semblant quâil nâexiste pas. En espérant peut-être quâen lâignorant, ce mal sâen aille tout seul, sans quâon nâait à lâaffronter... ». Elle doit avoir à peine plus de vingt ans, la jeune fille qui sert aux tables du Cafè El Biografo , lieu de rencontre des poètes et des étudiants dans le barrio pittoresque de Bellavista à Santiago, le quartier des artistes et des vieux restaurants, avec ses maisons colorées. Elle nâétait peut-être même pas née quand le général Pinochet Ugarte, le âSenador vitalicioâ, comme on lâappelle ici, ordonnait de âasasinar, torturar y hacer desaparecirâ ses opposants -comme le crient les familles de plus de trois mille desaparecidos - ou quand il Åuvrait dâune main de fer âà libérer le Chili de la menace du bolchévisme internationalâ, comme lâassurent ses admirateurs. Mais câest elle qui a voulu me parler de Pinochet, et elle a les idées claires : « Tout est Pinochet, ici. Pour ou contre, mais il est là , le général, dans tous les aspects de la vie du Chili. Il est dans la politique, bien sûr. Il est dans la mémoire de tous, dans les souvenirs de mes parents, dans les explications des professeurs à lâécole. Et il est dans les romans, dans les livres... dans le cinéma. Oui, même le cinéma, au Chili, on le fait pour ou contre Pinochet. Et nous, on continue à faire semblant quâil nâexiste pas... ».

Oui, câest ce vieux monsieur têtu, qui affronte la justice britannique âavec une dignité de soldatâ («...pauvre vieux !» mâa murmuré à lâoreille le portier du âCirculo de la Prensaâ, situé juste derrière le palais de la Moneda où mourut Salvador Allende, traqué par le coup dâÃtat du général, et où les plus fidèles du Senador vitalicio , dans les années sombres de la dictature, venaient âpréleverâ les journalistes gênants), ce âpauvre vieuxâ qui, dans le Chili du III ème millénaire, devient un colosse encombrant dont la masse occupe chaque quartier, chaque coin, chaque rue de cette ville, Santiago, qui semble comme hésitante, repliée sur elle-même.

Et puis câest lui la mémoire vivante de ce pays, une mémoire immense, envahissante, gênante pour ses partisans et insupportable pour ses détracteurs. Une mémoire qui sâétend, poisseuse comme un blob, sur les vies, les espoirs et les douleurs, sur le passé et sur lâavenir des Chiliens.

En octobre 1998, Pinochet, devenu sénateur quelques mois après lâabandon de ses fonctions de chef des Armées, fut arrêté et assigné à résidence alors quâil se trouvait à Londres pour des traitements médicaux. Dans la clinique où il avait subi une intervention chirurgicale au dos, puis dans une résidence de location.

Câest un juge espagnol, Baltasar Garzón, qui avait signé le mandat dâarrêt international pour crimes contre lâhumanité. Les accusations reposaient sur presque cent cas de torture contre des citoyens espagnols, et un cas de conspiration en vue de tortures. La Grande-Bretagne nâavait que très récemment signé la Convention internationale contre la torture, et toutes les accusations portaient sur des faits qui sâétaient produits au cours des quatorze derniers mois de son régime.

Le gouvernement chilien sâopposa immédiatement à lâarrestation, à lâextradition et au procès. Une rude bataille légale sâouvrit dans la Chambre des Lords, lâorgane juridique britannique suprême ; elle dura seize mois. Pinochet en appela à son immunité diplomatique en tant quâancien chef dâÃtat, mais les Lords la lui refusèrent en vertu de la gravité des accusations, et accordèrent lâextradition, subordonnée à des limites, cependant. Peu de temps après, toutefois, un deuxième arrêt de ces mêmes Lords permit à Pinochet dâéviter lâextradition en raison de sa santé précaire pour des motifs qualifiés âdâhumanitairesâ -il avait quatre-vingt-deux ans au moment de son arrestation. Après quelques contrôles médicaux, le ministre britannique des Affaires étrangères de lâépoque, Jack Straw, autorisa Pinochet à rentrer au Chili en mars 2000, presque deux ans après son assignation à résidence.

Au beau milieu de cette complexe affaire juridique internationale, fin mars 1999, je me rendis à Santiago pour suivre lâévolution de la situation pour le quotidien Il Tempo , et pour rencontrer la fille aînée du Senador vitalicio , Lucia. La Chambre des Lords venait tout juste de refuser lâimmunité à Pinochet, et lâavion qui devait le ramener au Chili, comme lâespéraient sa famille et ses partisans, était parti sans lui.

La réaction fut immédiate dans les rues de Santiago. Le vingt-quatre mars, la capitale chilienne avait attendu la décision en retenant son souffle, mais sans être en état de siège. Tandis que des âCarabinerosâ contrôlaient dâune présence discrète les points chauds de la capitale chilienne -le palais présidentiel de la Moneda, les ambassades de Grande-Bretagne et dâEspagne et les sièges des associations pour et contre le Senador vitalicio - les Chiliens suivaient lâévénement, minute par minute, par la couverture massive que toutes les télévisions nationales lui consacraient. L'attention était celle que lâon accorde à un événement historique, avec des directs par satellite de Londres, Madrid et de différents points de Santiago, commencés dès sept heures du matin et poursuivis toute la journée. Un peu moins dâune heure après la décision des Lords, vers midi, heure locale, deux quotidiens du soir étaient déjà prêts pour une édition extraordinaire. Lâun dâeux titrait efficacement, en une : « Pinochet a perdu et gagné ».

Dans les moments cruciaux de la matinée, de très nombreux Santiagois sâétaient assemblés autour des postes de télévision installés un peu partout dans les lieux publics, des McDonald's aux plus petites gargotes. On avait même frôlé lâémeute dans un grand magasin du centre quand les clients, furieux, avaient agressé verbalement le directeur pour lâobliger à transmettre le direct de Londres à la télévision.

Dans lâaprès-midi, après le calme qui avait régné jusquâalors, les premiers signes de tension sâannoncèrent. à seize heures, heure de Santiago, on enregistrait les premiers heurts entre les étudiants et la police dans le centre de la capitale, au carrefour de l'Alameda [10] et de calle Miraflores, avec un bilan dâune dizaine de blessés et dâune cinquantaine dâétudiants arrêtés.

De nombreux appels au calme, surtout de la part des représentants du gouvernement. Les déclarations menaçantes du général Fernando Rojas Vender (le pilote qui avait bombardé le palais présidentiel de la Moneda), commandant de la Force Aérienne Chilienne, la FACH, fidèle entre toutes, qui avait publiquement soutenu le mardi précédent quâune atmosphère « semblable à celle du Coup dâÃtat de 1973 » sâinstallait dans le pays, avaient ainsi été sévèrement censurées par le Gouvernement, qui avait même obligé Rojas à une rectification publique.

Lâattention se déplaçait désormais sur le ministre britannique de la Justice, Straw. Et la machine de propagande des soutiens de Pinochet sâétait déjà ébranlée à son encontre, visant « à faire connaître à Straw la même fin que Lord Hofmann », soit à discréditer le ministre britannique accusé dâavoir publiquement manifesté dans sa jeunesse de fortes sympathies pour la gauche chilienne durant un de ses voyages au Chili, à lââge de trente-trois ans. Certains soutenaient même quâils pouvaient fournir les preuves dâune rencontre amicale entre le jeune Straw et le Président alors en fonctions, Allende, qui lâaurait invité à prendre un thé.

Bref, les arguments à évoquer ne manquaient pas, pensais-je en me rendant à pied vers le domicile de Lucia Pinochet.

*****

Inés Lucia Pinochet Hiriart est lâaînée. Une belle femme, qui porte assez bien son âge, et mieux encore son nom. Un banal plâtre lâa empêchée dâaccompagner ses frères et sÅurs à Londres au chevet de son père. Ainsi, sans lâavoir prévu, le sort lâa désignée pour rester à Santiago et représenter le Senador , et surtout le défendre, dans un moment rien moins que facile.

Des fenêtres ouvertes de sa belle maison des beaux quartiers nous parviennent les voix des manifestants qui hurlent des slogans en faveur de son père ; ses trois garçons Hernan, Francisco et Rodrigo à ses côtés, nous parlons pendant près dâune heure des thèmes âchaudsâ de lâaffaire dont dépendent le destin de son père, et, inévitablement, lâavenir du Chili tout entier.

Que pensez-vous de la décision âhumanitaireâ appliquée à lâégard de votre père ?

Jâaurais préféré quâon reconnaisse à mon père lâimmunité complète à laquelle il a droit en tant quâancien chef dâÃtat dâun pays souverain. Au lieu dâun procès pénal, on est passé à une discussion politique sur des cas de torture, des crimes divers et un génocide présumés, cédant ainsi aux pressions des socialistes et de ceux qui disent vouloir défendre les droits de lâhomme.

Avez-vous parlé à votre père ? Comment a-t-il réagi ?

Mon père nâest pas satisfait par cette solution. On lâavait averti à lâavance quant à la possibilité dâune décision âhumanitaireâ. Et, bien sûr, il est mécontent que tout cela ait été confié au ministre Jack Straw...

Celui-là même qui était venu au Chili en 1966 et qui, dit-on, alla prendre un thé chez Salvador Allende ?

Exactement, et ça, nous le savions depuis longtemps. Il suffit de voir que quand on a arrêté mon père à Londres, Straw a déclaré que le rêve de sa vie se réalisait.

Quoi quâil en soit, on est maintenant passé dâun plan juridique à un plan humanitaireâ¦

Tout cela nâa jamais été quâune affaire politique ! Parler dâune procédure judiciaire revenait à se voiler les yeux, parce quâil nây avait pas à débattre de torture, à Londres, mais uniquement dâimmunité présidentielle et de souveraineté territoriale.

De nombreux commentateurs ont observé quâil sâagit quoi quâil en soit dâun arrêt historique, qui constitue un précédent juridique dâimportance remarquable. Vous êtes dâaccord ?

Ãvidemment, vu que câest la première fois quâon traite une telle situation. Vous devez prendre en considération le fait que des conventions internationales existent depuis des années, mais quâil nâexistait aucune procédure judiciaire, et aucune cour de justice qui puisse juger et éventuellement punir les crimes contre les droits de lâhomme. Et câest mon père qui sert de cobaye !

Quel est lâétat de santé du général ?

Il ne faut pas oublier quâil a quatre-vingt-trois ans, et quâil vient tout juste de subir une intervention très délicate. Il se reprend tout doucement, mais le diabète ne lui laisse pas de répit, et il doit se soumettre tous les jours à des contrôles et des soins médicaux.

Avez-vous des craintes pour sa santé, dans le cas où il serait extradé ?

Oui, parce que lâextradition pourrait faire gravement empirer son état. Et jâai surtout des craintes pour la santé de ma mère. Elle nâa pas eu la force de supporter les épisodes les plus dramatiques de cette affaire. Par exemple, quand elle a suivi lâarrêt des Lords à la télévision, elle a eu un malaise, et les médecins ont dû lui faire plusieurs piqûres pour atténuer les sautes de tension auxquelles elle est sujetteâ¦

La justice anglaise vous a déçue ?

Non, parce que je ne crois pas que cette affaire soit une affaire liée aux Anglais en général. Câest plutôt le fruit de lâaction de ceux qui sont actuellement au gouvernement en Grande-Bretagne. Des gens de gauche, comme on saitâ¦

Croyez-vous quâil y ait en Angleterre aussi des personnes acquises à votre cause ?

Beaucoup dâAnglais sont comme nous. Je mâen suis rendue compte quand jây suis allée, récemment. Beaucoup de gens mâont approchée pour me témoigner leur solidarité. Et leur contrariété, surtout, de ce que lâaffaire dans laquelle mon père est impliqué a aussi un prix pour eux, citoyens anglais, et coûte beaucoup dâargent public.

Lâancien président Frei a-t-il agi avec suffisamment dâénergie, de votre point de vue ?

Jâaurais préféré une action plus énergique. Mais il en a tout de même fait suffisamment, je le lui reconnais, et je lâapprécie. Jâaurais bien sûr voulu le voir agir pour imposer à la communauté internationale le respect que notre pays mérite. Il nâest pas acceptable quâun ancien chef dâÃtat, sénateur de la République et ex-commandant en chef des Armées soit détenu à lâétranger.

Si votre père rentrait, comment voudriez-vous fêter lâévénement ?

En famille. La plus grande fête, ce sera son retour dans sa patrie.

Après son retour, retournera-t-il tout de suite au Sénat, ou, comme lâaffirment certains, se retirera-t-il quelques temps, pour que les choses se calment, dans une de ses résidences, à Bucalemu, El Melocoton ou Iquique ?

Ãcoutez, moi, je ne comprends vraiment pas pourquoi cette affaire agite tant les esprits, ici au Chili. Ce que mon père souhaite le moins, câest bien être source de problèmes. Et de divisions et de déchirures dans la société chilienne. La seule chose quâil souhaite, en revanche, câest que le Chili puisse enfin entamer une pacification et une réconciliation nationale définitives, en avançant ainsi sur le difficile chemin du développement économique. Câest pour cette raison quâil pourrait décider de ne pas retourner tout de suite au Sénat, sâil le pense utile.

En a-t-il parlé avec vous ?

Non, câest une conviction personnelle. Mais ce quâil mâa répété, câest quâil souhaite très vivement rentrer, sans être source de problèmes, toutefois. Mon père veut représenter un élément dâunion, pas de division.

Croyez-vous que votre père soit disposé à se soumettre à la justice chilienne ?

Je suis absolument convaincue quâil est prêt à répondre à toutes les questions que la justice chilienne pourrait lui poser. Cela ne veut pas dire quâil se sent coupable. Il ne se sent pas coupable, et il sait quâil ne lâest pas. Mais, je le répète, il respecte la justice chilienne, il lâa toujours respectée.

Ãtes-vous dâaccord avec votre frère Marco Antonio, qui a déclaré que des abus ont été commis quand votre père gouvernait ?

Mon frère et moi utilisons parfois des mots différents, mais jâai toujours soutenu que, en certaines circonstances, des abus ont été commis. Mais il ne faut pas oublier que dans cette période si difficile de lâhistoire tourmentée du Chili, une véritable guerre était en cours, une lutte souterraine entre deux factions. Câest pour cela quâil y a eu des abus des deux côtés.

Pensez-vous que votre père doive demander pardon ?

Mon père ne se sent pas coupable. De quoi devrait demander pardon une personne qui se sent innocente ?

Partagez-vous les propos récents du général Fernando Rojas Vender selon qui une atmosphère semblable à celle de lâépoque du Gouvernement dâUnité Populaire sâinstalle au Chili ?

Le général Rojas nâa fait que dire la vérité. Câest vrai que le pays se déchire, et que la possibilité existe dâaller -à pas de géant- vers un futur très incertain et dramatique.

Que pensez-vous de la réaction des Forces Armées au sujet de la détention de votre père. On parle dâune nervosité croissante...

Si jâétais militaire, et que lâon arrêtait à lâétranger un ancien commandant en chef de lâarmée de mon pays, je serais extrêmement indigné. Je crois que je vivrais cela comme un attentat à la souveraineté de ma patrie et un manque de respect envers lâArmée. Et je pense que les militaires ont fait preuve jusquâici dâune grande patience. Si jâavais été lâun dâentre eux, je nâen aurais peut-être pas eue autant.

Quâattendez-vous de lâArmée ?

Je nâen attends rien. Si ce nâest quâelle agisse selon sa conscience.

8