Kitabı oku: «AschePerlen», sayfa 3

Part / Teil I:

Basics, Frameworks

Fundamente, Rahmenwerke

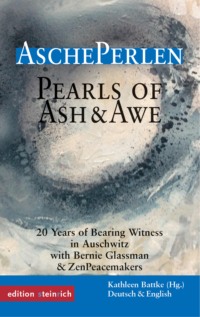

Artwork: © Kazuaki Tanahashi, “Grieving of Humanity” (Ink on Poster, 1997)

Peacemaking and the Three Tenets

Zen Peacemaking is helping individuals and societies realize and actualize the oneness (interconnectedness) of life. This actualization results in a reduction of suffering for both the individual and society.

Entering the stream of Socially Engaged Spirituality, I vow to live a life of:

• Not-Knowing, thereby giving up fixed ideas about ourselves and the universe

• Bearing Witness to the joy and suffering of the world

• Doing the Actions that Arise from Not-Knowing and Bearing Witness

The Three Tenets serve as the foundation for the Zen Peacemakers’ work and practice. Using the Three Tenets as an orientation transforms service into spiritual practice. Specifically, these practices suspend separation and hierarchy, and open direct encounter between equals as the spirit and style of service.

Not-Knowing drops our conceptual framework from very personal biases and assumptions to such concepts as “in and out,” “good and bad,” “name and form,” “coming and going.” Not-Knowing is a state of open presence without separation.

In this state we can Bear Witness, the second Tenet, merging or joining with an individual, situation or environment, deeply imbibing their essence. From this intimate “Knowing,” we can then choose an appropriate response to the person or situation, described as “Doing the Actions that Arise from Not-Knowing and Bearing Witness,” our third Tenet. This gives rise to the holistic, integrated, wrap-around style of service projects inspired by Bernie’s vision.

(In speaking about the Three Tenets as separate practices and phases of consciousness, we are making deference to the discriminating mind. They are actually a continual flow, each containing and giving rise to the others.)

http://zenpeacemakers.org/zen-peacemakers/three-tenets / 20.6.15

Friedenstiften und die Drei Grundsätze

Zen-Friedenstiften hilft Einzelnen und Gesellschaften, die Einheit (Allverbundenheit) allen Lebens zu erkennen und zu verwirklichen. Diese Verwirklichung führt zu einer Verringerung von Leiden – für den einzelnen Menschen und für die Gesellschaft.

In den Strom sozial engagierter Spiritualität eintretend, verpflichten sich ZenPeacemaker zu diesen Drei Grundsätzen:

• Nicht-Wissen, indem wir feste Vorstellungen über uns selbst und das Universum aufgeben

• Zeugnis ablegen von der Freude und dem Leiden der Welt

• Handeln, das aus Nicht-Wissen und Zeugnisablegen erwächst.

Die Drei Grundsätze dienen als Basis für die Arbeit und Übung der Zen-Peacemaker. Sich an ihnen zu orientieren verwandelt Dienst in spirituelle Praxis. Insbesondere lösen diese Übungen Trennung und Hierarchie auf und machen so die direkte Begegnung zwischen Gleichen als Geist und Stil des Dienens zugänglich.

Nicht-Wissen setzt unsere konzeptuellen Denkgewohnheiten – von sehr persönlichen Voreingenommenheiten und Annahmen bis hin zu Konzepten wie „drinnen und draußen“, „gut und schlecht“, „Name und Form“, „Kommen und Gehen“ – außer Kraft. Nicht-Wissen ist ein Zustand der offenen Präsenz ohne Trennung.

In diesem Zustand können wir Zeugnis ablegen (der zweite Grundsatz), mit einer Person, einer Situation, einer Umgebung verschmelzen oder uns damit verbinden, deren Essenz tief einsaugen. Aus diesem intimen „Wissen“ heraus können wir dann eine angemessene Reaktion auf die Person oder Situation wählen – mit den Worten des dritten Grundsatzes: „die Handlungen vollziehen, die aus Nicht-Wissen und Zeugnisablegen erwachsen“.

Dies zusammen führt zu der holistischen, integrierten, umfassenden Art von dienenden Projekten, wie Bernie sie mit seiner Vision inspiriert hat.

(Wenn wir über die Drei Grundsätze als getrennte Übungen und Phasen des Bewusstseins sprechen, zollen wir unserer Unterscheidungsfähigkeit Respekt. Im Prinzip sind sie aber ein kontinuierlicher Fluss; jeder der Grundsätze enthält die anderen und bringt sie hervor.)

http://zenpeacemakers.org/zen-peacemakers/three-tenets / 20.6.15

(Übersetzung K. Battke)

Eve Marko

Some December Days in 1994

I first accompanied Bernie Glassman to Auschwitz-Birkenau in the first days of December 1994, before anyone imagined a Bearing Witness Retreat. He was going there to do a Transmission of Precepts ceremony for Claude Thomas, a Vietnam veteran. An interfaith convocation was being convened at the site of the concentration camps by Buddhist activist Paula Green and the Nipponzan Myohoji Zen community, and Claude was joining a group of walkers that would walk from Poland all the way to Hiroshima, Japan.

In my family, two aunts and an uncle died at Auschwitz. Another uncle barely survived the hard labor and lived the rest of his life like an extinguished candle. My grandfather died in 1944 and my mother and her other siblings hid in cellars before getting caught and sent to the Terezin camp near Prague, Czechoslovakia. They were close to death when the Russian army liberated the camp in 1945. Given all this history, I thought, what better way to go to a place like Auschwitz than with one’s own teacher?

But as I sat alone on a bench along the Vistula River on the weekend before meeting Bernie, I wasn’t so sure. Years of Zen practice slipped off me like snakeskin, revealing underneath the Jewish woman whose forebears lived, prayed, starved, and finally left Poland for Czechoslovakia.

“Don’t just go to see where they died,” my brother had told me on the phone, “also go to where they lived.” So I had indeed flown to Warsaw and taken the train south to Kraków, peering out the windows at dark, hushed houses and even darker twilights. Other Westerners in the compartment, en route to the convocation, talked eagerly and happily; they were not Jews. They didn’t listen to the clanging wheels or the shriek of brakes, they didn’t look out at bare, wintry farms and remember shtetl markets, they didn’t try to pierce through black beech and pine trees and wonder about unmarked graves in the forests.

Only some six years had passed since the overthrow of Poland’s Communist government; the beautiful Old Town of Kraków was not yet crowded with tourists, cafés and flashy shop windows as it is now. The Jewish quarter of Kazimierz had only one café and bookstore at the very top of Ulica Szeroka; Klezmer and Jewish revivals, now a staple of Kazimierz, were still a long time in the future. I walked for hours searching for small bare rectangles on doorframes where mezuzahs had once hung and the carvings of Jewish stars or menorahs on the walls of the old houses, then sat along the river beneath Wawel Castle watching the crows, listening for the trains as they approached Kraków Glowny, the main train station. Is there an East European Jew who doesn’t dread the sound of trains in Poland, who doesn’t imagine instantly the sealed boxcars, the lone whistle of a locomotive echoing across a ravaged countryside, shunted down smaller tracks till it finally rolls in, slowly and exhaustedly, under a brick arch and comes to a stop?

I walked a great deal that weekend and never once saw Poland or Poles, just the dreadful land of stories whispered to me at night long ago when I was a child.

I picked up Bernie at the airport and together we continued to Oświęcim, home to Auschwitz-Birkenau. We arrived in the late afternoon at the German Hostel, which would host several of our retreats in later years, and were greeted warmly by Paula Green, but almost instantly I felt like a stranger. Talks were being given in the main room by a variety of people: Buddhist monks in orange robes, Catholic priests wearing collars, rabbis wrapped in talises or wearing yarmulkes, whites and blacks, activists and saints. Maha Ghosananda was there from Cambodia and Russell Means from the Pine Ridge Lakota Reservation in South Dakota. What am I doing here, I wondered, confused. This is not my family, this is not my people. They talked about compassion, love, and making sure that Auschwitz never happens again, but their words meant nothing to me. What’s this got to do with you, I wanted to ask them. Look at where we are! There are no words for a place like this.

We walked to the Gate of Auschwitz 1. It was a freezing night and the ground was covered with ice as we stood in front of the gates with the slogan Arbeit Macht Frei and there lit a candle for the first night of Chanukah. The flames of those candles dancing in the cold wind lightened my spirits.

But the hardness came right back the next day when we went into Birkenau, entering under the famous guard tower and walking down the tracks. Like so many people before and after, I was stunned by the vastness of the camp, sharpened by its geometric flatness and precisely placed barracks. There were wood and brick structures, but more than anything there was the terrible bareness of it, the frosty air that whispered of hundreds of thousands of inhabitants, a death city peopled by ghosts. That first time it was easy to let my imagination take over, sense a quivering inside the barracks, look up at the sky and feel that the land where you’re standing, filled with visitors, is more abandoned than the North Pole.

Once again I remembered the stories I heard as a little girl lying in bed as my mother recounted what happened to Frieda, her sister, who chose to hold on to her baby and die with him rather than to part with him and join the laborers, as Mengele suggested. I thought of Mordechai, 10 years old and sickly all his life. When they knew they had to go into hiding, his parents scraped up some money to keep him in a hospital for safety, but the Nazis sent all the patients, including children, straight to Auschwitz. No mother had accompanied this young boy to his death and my grandmother never forgave herself.

But the old voices were interrupted by the strange singsong of the Nipponzan Myohoji followers chanting their devotion to the Lotus Sutra, Namu Myoho Renge Kyo, and banging their hand drums as they walked down the tracks. I was repelled. This is not yours, I wanted to tell them. It’s our place of death and destruction, of cries and mourning. My eyes remained dry, my pinched cold cheeks saw no tears, and I felt it was their fault. I shouldn’t be here, I thought to myself. I shouldn’t be here with Buddhists or Christians or American Indians. I should be here only with Jews, people who feel like me.

Up ahead a crowd assembled around the remains of a crematorium. I didn’t want to join them, didn’t want to hear any talks, especially by a man who now slowly made his way to the center of the group and introduced himself as a Protestant minister. I watched from the perimeter as someone gave him a mike but he shook his head. He began to talk in a low voice, faltered, tried again, stammered, and stopped. He looked around him, and quietly said that he hadn’t wished to speak but was persuaded by others. And then he apologized. Till he came here he had no idea, he said, how much his co-religionists had contributed to the mass murder at Auschwitz. He collapsed and people hurried to help him up, but he remained on his knees and apologized for the words and messages of his religious tradition, for the subtle and not-so-subtle ways his religion had demeaned mine, his people had persecuted my people, and his participation in oblivion and denial. He ran a home for children who came from places of war all around the world, but that meant little in a place like this, he said. Here there were no good deeds to evoke, no partial expiation. All he could do was express his deepest sorrow and guilt, as a Protestant minister and as a human being.

And that, finally, was when my tears came. I sobbed like I hadn’t sobbed in my entire life, before or after. I remember the liquid heat burning my cheeks as I stepped away from the group, hardly seeing where I was going. Something opened that had never opened in 45 years of life, something was touched that no previous memorial service, story, or Jewish prayer had ever touched. And it came through the words of a Protestant minister who’d looked hard and deep at the spiritual abyss of Auschwitz and made no excuses. He didn’t open up his Bible to find justifications or beatific quotes we could all find refuge in, he simply collapsed in horror and then apologized.

What unlocks us? What opens up deep traumas that I believe go way back before our parents’ stories, before our childhood, even before our birth? Therapists can help us deal with issues of our lifetime, but what about the karma of history, the fears of multiple generations? How do we finally confront streams of fear and hate that seem as old as time?

I don’t know the answers to these questions, only that my own turning came that afternoon when I encountered the tears of a Protestant minister whose name I don’t know to this very day standing on the remains of Crematorium 1.

I experienced there a profound act of letting go. Certain things changed radically afterwards, first of which was my relationship to German people and the German language. But that was only a beginning. Returning to Auschwitz year after year also helped me shed the insidious identity of victimhood and its accompanying sense of specialness and entitlement – not right away, of course, the process continues, but it began on the grounds of Birkenau that winter morning in 1994.

That, too, was the day I heard Bernie speak out his resolution to do a retreat at Auschwitz-Birkenau and bring others with him. Six months later we returned to Kraków and were met at the airport by a tall, broadchested man from Warsaw, Andrzej Krajewski, who’d heard we needed help to create a silent retreat at the site of the camps. No, Bernie explained right away, it wasn’t going to be silent; it wasn’t going to be a Zen sesshin. It would be a place for people to engage with others about their relationship to this place. And not just with others, but also with Others, with those who personified their fears and hatreds. It would be a retreat where as many different people as possible could come together, in the very place where differences, or any variation from the Aryan norm, were eliminated. Instead of remaining in your private realm of thoughts and memories, as I had tried to do, you would bear witness to those who spoke differently, who even said things you disliked. He jotted down a draft schedule on a cocktail napkin he had in his pocket: small groups in the mornings, walks to Birkenau, sitting by the Selection Site, chanting names, and in the evenings meeting all together, in one big circle of diversity.

Twenty years have come and gone, twenty years of personal narratives from many different people, including different narratives from the same people as they’ve come back again and again. Some are stories about being Jewish and losing family members in the camps; some are about being German or Polish, about being gay or Gypsy. Many participants have only a tangential relationship to what took place at Auschwitz, but they too have their stories about the things that have marked their lives. I remember a European woman crying over and over about her broken relationship with her father that never mended before he died. Between sobs she apologized that in this place she was talking not about murder and genocide, but about a personal loss that took place many years later.

German participants have talked about the secrets in their families; Poles talked about the silence in theirs. Palestinians and Native Americans have inveighed against the loss of their land, Rwandans wept about their own massacre. Who hasn’t had her story of loss – a son, a daughter, a parent, a future? Who hasn’t been blamed? Nazis, Germans, Poles, Israelis, Europeans, Americans, President Clinton, Saddam Hussein, and yes, even Jews. What hasn’t been expressed during these retreats? Anger, rage, selfrighteousness, indignation. It’s so easy to be offended, especially by superficial opinions that barely seem to scratch the surface, or sudden laughter and giggly gossip by people who for the moment forget they’re standing in the middle of the world’s biggest cemetery.

Certain words came up often, like healing and transformation. You don’t come to a giant cemetery for healing, a participant raged one year. I agree, but nevertheless, it can find you. What started out 20 years ago as mourning my own dead, grieving for what happened to the Jews of Europe, became over time something quite different. There’s great power in the place where life and death come together. How do you meet this place, I’ve asked myself each November, year in and year out. Each year the answer has been different, for meeting this place is meeting my own self in the form of Auschwitz.

Don’t do this work for yourselves or for the people who come, Reb Zalman Schachter-Shalomi, Founder of the Jewish Renewal Movement, said back in 1996 when Bernie talked to him about that first retreat. Do it for the souls that are still there.

USA (1994 + often since 1996)

Einige Dezembertage 1994

Das erste Mal begleitete ich Bernie Glassman im frühen Dezember 1994 nach Auschwitz-Birkenau, als noch niemand an ein BearingWitness-Retreat dachte. Er fuhr dorthin, um Claude Thomas, einem Vietnam-Veteranen, in einer Zeremonie die Übertragung der Gelübde zu geben. Von der buddhistischen Aktivistin Paula Green und der Nipponzan Myohoji Zen-Gemeinschaft war eine interreligiöse Tagung einberufen worden, die an der Stätte der Konzentrationslager stattfinden sollte, und Claude würde sich einer Gruppe anschließen, die vorhatte, den langen Weg von Polen bis nach Hiroshima in Japan zu Fuß zurückzulegen.

Aus meiner Familie waren zwei Tanten und ein Onkel in Auschwitz gestorben. Ein anderer Onkel überlebte die Zwangsarbeit gerade eben und der Rest seines Lebens glich einer erloschenen Kerze. Mein Großvater starb 1944, und meine Mutter und ihre anderen Geschwister hielten sich in Kellern versteckt, bevor sie gefangen genommen wurden und ins Lager Theresienstadt, nicht weit von Prag, geschickt wurden. Sie waren dem Tode nahe, als die russische Armee das Lager 1945 befreite. Angesichts dieser Vorgeschichte dachte ich: Was wäre passender, als mit dem eigenen Lehrer an einen Ort wie Auschwitz zu fahren?

Doch als ich an dem Wochenende, bevor ich Bernie treffen würde, allein auf einer Bank am Flussufer der Weichsel saß, war ich mir nicht so sicher. Jahre der Zen-Praxis glitten wie eine Schlangenhaut von mir ab und brachten die darunterliegende Jüdin zum Vorschein, deren Vorfahren lebten, beteten, hungerten und schließlich Polen verlassen mussten und in die Tschechoslowakei kamen.

„Fahr nicht nur dorthin, wo sie starben“, hatte mir mein Bruder am Telefon gesagt, „fahr auch dahin, wo sie lebten.“ Und so war ich tatsächlich nach Warschau geflogen, hatte den Zug Richtung Süden nach Kraków bestiegen und spähte aus dem Fenster auf dunkle, schweigende Häuser und noch dunkleres Zwielicht. Andere Westler im Abteil, die unterwegs zu der interreligiösen Tagung waren, unterhielten sich eifrig und fröhlich; es waren keine Juden. Sie hörten nicht die klirrenden Räder und kreischenden Bremsen, sie schauten nicht hinaus auf schmucklose, winterliche Bauernhöfe und erinnerten sich dabei an Schtetl-Märkte, sie versuchten nicht, zwischen den Schwarzbuchen und Kiefern anonyme Gräber in den Wäldern zu erspähen.

Es waren nur etwas mehr als sechs Jahre vergangen seit dem Sturz der kommunistischen Regierung Polens; Krakóws wunderschöne Altstadt war noch nicht so wie heute überfüllt von Touristen, voller Cafés und protziger Schaufensterauslagen. Im jüdischen Stadtteil Kazimierz gab es nur ein Café und einen Buchladen ganz oben in der Ulica Szeroka; Klezmer und das Wiederaufleben jüdischer Kultur in zahlreichen Veranstaltungen, nun überall anzutreffen in Kazimierz, lagen noch in weiter Zukunft. Ich lief stundenlang herum auf der Suche nach kleinen, kahlen Rechtecken an den Türpfosten, wo sich einst Mesusas befunden hatten, und nach Schnitzereien von Davidsternen und Menoras an den Wänden der alten Häuser; saß dann unterhalb des Wawel-Schlosses am Fluss, wo ich den Krähen zuschaute und auf die Züge horchte, während sie sich dem Hauptbahnhof Kraków Glowny näherten. Gibt es einen osteuropäischen Juden, der nicht das Geräusch der Züge in Polen fürchtet, der nicht sofort an verschlossene Güterwagen denkt, an das einsame Pfeifen der Lokomotive über einer verwüsteten Landschaft, und wie der Zug dann auf kleinere Gleise verschoben wird, bis er zuletzt durch einen Torbogen aus Ziegelstein hineinrollt, langsam und erschöpft, und zum Stehen kommt?

An diesem Wochenende lief ich ziemlich viel und sah nicht ein einziges Mal Polen und seine Menschen, nur das Land schrecklicher Geschichten, die mir vor langer Zeit, als ich Kind war, in der Nacht zugeflüstert worden waren.

Ich holte Bernie am Flughafen ab, und wir fuhren gemeinsam weiter nach Oświęcim, dem Ort der beiden Lager Auschwitz und Birkenau. Am späten Nachmittag kamen wir im deutschen Hostel an, das uns auch in den folgenden Jahren während etlicher Retreats beherbergen sollte, und wurden herzlich von Paula Green begrüßt, doch ich fühlte mich fast augenblicklich als Fremde. Im Veranstaltungssaal hielten die unterschiedlichsten Menschen Vorträge: buddhistische Mönche in orangefarbenen Gewändern, katholische Priester, die ein Kollar trugen, Rabbiner, in einen Tallit gehüllt oder mit Kippa, Schwarze und Weiße, Aktivisten und Heilige. Aus Kambodscha war Maha Ghosananda gekommen und Russell Means aus dem Pine-Ridge-Lakota-Reservat in Süd-Dakota.

Was tue ich denn hier, fragte ich mich verwirrt. Das ist nicht meine Familie, das ist nicht mein Volk. Sie sprachen über Mitgefühl, über Liebe und wollten dafür Sorge tragen, dass Auschwitz nie wieder geschehe, doch ihre Worte bedeuteten mir nichts. Was hat dies mit euch zu tun, wollte ich sie fragen. Seht doch, wo wir sind! Für einen Ort wie diesen gibt es keine Worte.

Wir gingen zum Tor von Auschwitz I. Es war eine frostklirrende Nacht, und wir standen auf eisbedecktem Boden vor dem Tor mit der Inschrift ARBEIT MACHT FREI und zündeten dort für die erste Nacht des Chanukkafestes eine Kerze an. Das Tanzen der Kerzenflammen im kalten Wind hellte meine Stimmung auf.

Doch die Schwere war sofort wieder da, als wir am nächsten Tag Birkenau durch das berühmte Einfahrtstor betraten und den Schienen folgten. Wie so viele Menschen vorher und nachher war ich fassungslos angesichts der ungeheuren Weitläufigkeit des Lagers, die durch die Ebenmäßigkeit seiner Geometrie und die präzise aufgereihten Baracken noch erhöht wurde. Man sah Gebäude aus Holz und Ziegelstein, doch mehr als alles andere war da diese furchtbare Nacktheit, die frostigen Lüfte mit ihrem Geflüster von Hunderttausenden von Bewohnern, eine von Geistern bevölkerte, tote Stadt. Bei diesem ersten Mal fiel es mir leicht, mich meiner Einbildungskraft zu überlassen, in den Baracken etwas Bebendes zu spüren, in den Himmel zu schauen und zu fühlen, dass das mit Besuchern gefüllte Gelände, auf dem wir stehen, verlassener ist als der Nordpol.

Noch einmal erinnerte ich mich an die Geschichten, die ich hörte, als ich ein kleines Mädchen war und im Bett lag, und meine Mutter erzählte, was ihrer Schwester Frieda geschehen war, die sich entschied, lieber mit ihrem Baby zu sterben, als sich von ihm zu trennen und sich den Arbeiterinnen anzuschließen, wie Mengele es ihr nahegelegt hatte. Ich dachte an Mordechai, zehn Jahre alt und sein Leben lang kränklich. Als sie wussten, dass sie untertauchten mussten, trieben seine Eltern etwas Geld auf, damit er sicherheitshalber im Krankenhaus bleiben konnte, doch die Nazis schickten alle Patienten einschließlich der Kinder geradewegs nach Auschwitz. Keine Mutter hatte diesen kleinen Jungen in den Tod begleitet, und meine Großmutter hat sich das selbst niemals verziehen.

Doch die alten Stimmen wurden gestört durch den seltsamen Singsang der Nipponzan-Myohoji-Anhänger, die hingebungsvoll das Lotos-Sutra Namu Myoho Renge Kyo rezitierten und dabei ihre Handtrommeln schlugen, während sie die Bahnschienen entlanggingen. Es stieß mich ab. Ihr habt hier nichts zu suchen, wollte ich ihnen sagen. Es ist unser Ort des Todes und der Vernichtung, der Wehklage und Trauer. Meine Augen blieben trocken, keine Tränen auf meinen verfrorenen, kalten Wangen, und das war, empfand ich, ihre Schuld. Ich sollte nicht hier sein, dachte ich bei mir. Ich sollte nicht mit Buddhisten oder Christen oder amerikanischen Indianern hier sein. Allein mit Juden sollte ich hier sein, Menschen, die wie ich fühlen.

Weiter vorne bei den Überresten eines Krematoriums sammelte sich eine Menschenmenge. Ich wollte mich nicht dazugesellen, wollte kein Gerede hören, insbesondere nicht von dem Mann, der nun langsam in die Mitte der Gruppe trat und sich als protestantischer Pastor vorstellte. Vom Rand aus beobachtete ich, wie er den Kopf schüttelte, als ihm jemand ein Mikrofon reichte. Er begann mit leiser Stimme zu sprechen, stockte, versuchte es noch einmal, stammelte und verstummte. Er blickte umher und sagte ruhig, er habe nicht sprechen wollen, sei aber von anderen dazu überredet worden. Und dann bat er um Vergebung. Bis er hierher kam, sagte er, habe er keine Ahnung gehabt, in welchem Ausmaß seine Glaubensgenossen an dem Massenmord in Auschwitz mitgewirkt hatten. Er brach zusammen, und es beeilten sich Umstehende, ihm aufzuhelfen, doch er blieb auf den Knien und bat um Vergebung für die Worte und Botschaften seiner Glaubenstradition, für die subtilen und weniger subtilen Mittel, mit denen seine Religion die meine erniedrigt, sein Volk das meinige verfolgt hatte, und für sein eigenes Beteiligtsein am Vergessen und Verleugnen. Er leite ein Heim für Kinder aus den Kriegsgebieten der Welt, doch das bedeute wenig an einem Ort wie diesem, sagte er. Hier gelte es keine guten Taten zu beschwören, keine partielle Sühne. Alles, was er tun könne, sei, seiner tiefsten Trauer und Schuld Ausdruck zu verleihen – als protestantischer Pastor und als Mensch.

Und da kamen nun endlich meine Tränen. Ich schluchzte, wie ich in meinem ganzen Leben noch nicht geschluchzt hatte, nicht davor und nicht danach. Ich erinnere mich, wie die heiße Flüssigkeit auf meinen Wangen brannte, als ich mich von der Gruppe entfernte, kaum erkennend, wohin ich ging. Etwas öffnete sich, das sich in 45 Lebensjahren niemals geöffnet hatte, etwas wurde berührt, das von keiner Gedenkandacht, keiner Geschichte und keinem jüdischen Gebet zuvor je berührt worden war. Und es geschah durch die Worte eines protestantischen Pastors, der den geistlichen Abgrund von Auschwitz gründlich und tief betrachtet hatte und keine Ausflüchte machte. Er schlug nicht seine Bibel auf, um darin Rechtfertigungen oder seligmachende Zitate zu finden, die uns allen Zuflucht sein könnten, er brach einfach vor Entsetzen zusammen und bat um Vergebung.

Was öffnet uns? Was lässt tiefsitzende Traumata zugänglich werden, die, wie ich glaube, weit zurückreichen, noch vor die Erzählungen unserer Eltern, vor unsere Kindheit, sogar vor unsere Geburt? Therapeuten können uns helfen, mit den Problemen in unserem Leben umzugehen, doch was ist mit dem Karma der Geschichte, den Ängsten mehrerer Generationen? Wie treten wir letztlich Strömen der Angst und des Hasses entgegen, die so alt scheinen wie die Zeit selbst?

Ich weiß die Antworten auf diese Fragen nicht, nur dass die Wende in mir sich an jenem Nachmittag vollzog, als ich auf den Überresten des Krematoriums I stand und den Tränen eines protestantischen Pastors begegnete, dessen Namen ich bis zum heutigen Tag nicht kenne.

Ich erlebte dort den tiefinnerlichen Akt des Loslassens. Gewisse Dinge änderten sich danach grundlegend, zunächst einmal mein Verhältnis zu Deutschen und der deutschen Sprache. Doch das war nur ein Anfang. Meine Rückkehr nach Auschwitz Jahr für Jahr half mir auch, die heimtückische Opferidentität und ein damit einhergehendes Empfinden des Besondersseins und Anspruchs abzulegen – nicht sofort natürlich, es ist ein fortdauernder Prozess, doch er hat auf dem Gelände von Birkenau an jenem Wintermorgen 1994 begonnen.

Das war auch der Tag, an dem Bernie von seinem Entschluss sprach, gemeinsam mit anderen, die er mitbringen würde, in Auschwitz-Birkenau ein Retreat abzuhalten. Sechs Monate später kehrten wir nach Kraków zurück, wo uns am Flughafen ein hochgewachsener, breitschultriger Mann aus Warschau namens Andrzej Krajewski abholte, der gehört hatte, dass wir beim Gestalten eines Schweigeretreats in den Konzentrationslagern Hilfe bräuchten. Nein, erklärte Bernie sogleich, es würde nicht geschwiegen, es wäre auch kein Zen-Sesshin. Es solle Menschen die Möglichkeit bieten, sich mit anderen über ihr Verhältnis zu diesem Ort auseinanderzusetzen. Und nicht nur mit anderen, sondern auch mit den Anderen, mit jenen, die ihre Ängste und ihren Hass verkörperten. Dieses Retreat wolle so vielen verschiedenartigen Menschen wie möglich Gelegenheit geben, an genau dem Ort zusammenzukommen, an dem Unterschiede oder jegliche Abweichung von der arischen Norm eliminiert worden waren. Anstatt im eigenen privaten Reich der Gedanken und Erinnerungen zu verharren, wie ich es versucht hatte, würde man Zeugnis ablegen für diejenigen, die anders sprachen, die sogar Dinge sagten, die einem nicht gefielen. Er notierte kurz den Entwurf eines Zeitplans auf einer Papierserviette, die er in der Tasche hatte: morgens kleine Gruppen, dann Gang nach Birkenau, Sitzen am Selektionsplatz, Vortragen der Namen und am Abend Zusammenkunft aller in einem großen Kreis der Vielfalt.