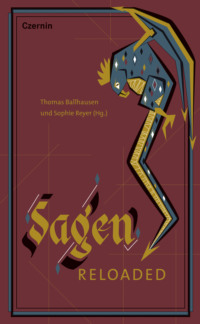

Kitabı oku: «Sagen reloaded», sayfa 4

Michaela Debastiani

Der Zaungast

Hinter dem Fluss, still und klar, steht ein Wald. Steht da seit dem Anbeginn der Zeit und atmet die Seele der Blätter, saftig und grün. Darin sprechen Tiere, haschen Zweige Nebelfetzen und wenn der Wind durch das Unterholz pfeift, klingt das Lied der Kinder des Waldes bis ans andere Ufer.

Vor dem Fluss liegen Stämme, dicht an dicht. Liegen da, seit ein Mann sie aus dem Wald geholt hat, und vergießen ihre Nadeln, harzig und frisch. Äxte haben sich an ihren Zweigen verfangen und sie nicht mehr losgelassen, bis der Boden ihre Farben aufgesogen hat. Die Ringe der Zeit tragen die Stämme voll Stolz.

»Das Feuer ist des Teufels einziger Freund«, sagt der Mann zu seinem Sohn in der Stube, wohlig und warm. »Das sagst du nur, weil du am Zaun die Frau gesehen hast«, antwortet der Sohn. Und es ist wahr! Seit der Mann die Frau am Zaun gesehen hat mit dem Reisighaar und den dürren Fingern, sieht er sie überall.

Und seit der Teufel, gierig und heiß, das Holz aus dem anderen Land an einem anderen Fluss holt, endlos und weit, schrumpft das Feuer im Kamin des Mannes. Sein Holz verbrennt nicht zu Asche, es knausert und ächzt. Übrig bleiben drei Stück Kohle im Kamin. Sie färben die Hände des Mannes schwarz.

Der Mann befiehlt den Arbeitern, mehr Holz aus dem Wald zu holen. Ein Kreischen geht durchs Unterholz. Es wächst der Stapel an Brettern neben dem Fluss. In Reih und Glied liegen sie da, die Stämme, kahl geschlagene Tannen und Fichten. Sie haben ihren Stolz verloren und die Stuben bleiben kalt und traurig.

»Wir müssen schaffen, wie der Teufel!«, ruft der Vater über das Werksgelände. »Das sagst du nur, weil du die Frau am Zaun gesehen hast«, ruft der Sohn zurück. Und es ist wahr! Seit der Vater die Frau am Zaun gesehen hat, kann er an nichts anderes mehr denken. »Siehst du sie auch?« »Klar seh’ ich sie!«

Der Vater geht zur Bank und holt einen Stapel Geld. Neben dem Fluss wachsen Kräne und Mauern, silbern und grau. Es kreischen die Sägen, es poltern die Motoren, es feuert der Mann seine Arbeiter an. »Sie verlangen ihr Säckel, sonst heizen sie uns ein«, lehrt der Vater seinen Sohn im Büro, geschmackvoll und reich.

»Das sagst du nur, weil du die Frau am Zaun gesehen hast«, wendet der Sohn ein, als der Vater die Geldscheine zählt. Und es ist wahr! Der Vater zieht den Sohn am Kragen zur Fensterfront im Werkspalast und die Scheine fliegen wie Späne. »Zur Hölle, siehst du sie auch?«, fragt der Vater. »Ja, ja«, sagt der Sohn.

Es wachsen die Geldstapel, Weihnachten naht. Der Mann sieht die Frau am Zaun bei Tag und bei Nacht. Und er denkt, dass er mehr Holz aus dem Wald holen muss, dass er die Arbeiter und die Banken bezahlen muss und dass er die Lieferanten beliefern muss, dass er in den Stuben der Leute einheizen muss.

Der Wald steht hinter dem Fluss, still und klar. Rauchige Nebel umhüllen die Wipfel und die Zweige beugen sich dem Schnee, fügsam und leise. Es sprechen die Tiere und die Glocken läuten zur Weihnachtsmesse. Der Sohn und der Vater hüllen sich in Felle, doch als sie am Zaun vorbeikommen, bleibt der Vater stehen.

»Sie ist da«, flüstert der Vater. Er rauft sich die Haare und zerfurcht sein Gesicht. »Siehst du, wie sie mich anschaut?« »Ich sehe sie!«, haucht der Sohn. Der Vater droht mit dem Besen und stampft mit dem Fuß. Der Sohn zieht den Vater weiter zur Messe und wieder nach Hause. Er bettet ihn warm und sagt ihm gute Nacht.

Wind pfeift durch das Astloch und treibt den Mann aus dem Bett. Feuer knistert im Kamin. Es zieht ihn hinaus in die rauchige Nacht. Geradewegs geht er auf den Zaun zu. Dort steht die Frau, weht mit weißem Leinengewand. Wie der Mond schimmert ihr Gesicht, umsäumt von Haar, zart wie Federn und Flachs.

Die Frau verschwindet im Wald, schweigend und still. Da hört der Mann die Kinder des Waldes singen. Er ahnt, dass die Schatten des Unterholzes auf den Lichtungen tanzen. Der Mann öffnet die nebelschweren Pforten seines Zaunes. Als er den Wald betritt, wird er empfangen wie ein lange vermisster Gast.

In der Stube holt der Mann nicht Kohle, sondern Asche aus dem Kamin. Seine Hände bleiben weiß. Die Zeit hüllt die Kinder des Waldes in stattliche Farben. Die Bretterstapel wachsen und schwinden. Wann immer der Mann seinen Sohn fragt, ob er die Frau am Zaun sieht, lächelt der Sohn und antwortet: »Ja, Vater. Ich sehe sie.« Und es ist wahr.

Sophie Esterer

Der Schleuserkönig: Eine sagenhafte Satire

Ein Bauer aus der Gegend von Al-Qalamoun war in große Not geraten. Er hatte sich das ganze Jahr früh und spät in seinem kleinen Anwesen geplagt, mit großem Fleiß seine Felder bestellt, hatte gepflügt, gejätet und sich im Sommer im Schweiße seines Angesichts mit seinen Kindern um das Einbringen seiner Ernte bemüht. Doch Jahr für Jahr hatte Dürre geherrscht. Auch in diesem Jahr brannte die Sonne unerbittlich vom Himmel. Die Brunnen waren ausgetrocknet, die Pflanzen verkümmerten am Feld. Dann kam der Krieg. Kein Strom, kein Diesel, kein Saatgut, kein Dünger war zu kaufen. Der Bauer hatte Angst, aufs Feld zu gehen. Bewaffnete Kämpfer lauerten dort, nahmen Menschen gefangen. Der Bauer hatte Angst, in die Stadt zu gehen. Er wusste nicht, ob er wieder in sein Dorf zurückkehren dürfte. Als der Bauer dann nach der Ernte den Ertrag des Jahres überblickte, sah er mit Schrecken, dass er nicht genug hatte, um bis zur nächsten Ernte mit seiner Familie das Auskommen zu finden. In früheren Jahren hatte er regelmäßig einen Teil seiner Feldfrüchte auf dem Markt verkaufen können. Diesmal aber verblieb ihm kein Hälmlein und kein Körnlein, das er zu Geld machen konnte. »Das Unkraut deines eigenen Feldes schmeckt besser als der Weizen aus der Fremde«, sagte die Frau des Bauern. Doch seine Kinder hungerten. Seine Nachbarn verließen das Dorf. Seine Frau wurde still und bitter.

Kummervoll machte sich auch der Bauer eines Tages auf den Weg, um in einem entfernt gelegenen Land Hilfe und Arbeit zu suchen. Es war ein schwerer Gang, denn es kam ihm nicht leicht an, anderen Leuten seine Not zu klagen. Auch machte er sich nicht allzu viel Hoffnung auf den Erfolg, denn die Reise war lange und gefährlich.

Zu Fuß war der Bauer nun auf verborgenen Wegen unterwegs. Tag für Tag litt er Hunger, Durst, Hitze, Kälte. Er teilte den Pfad mit Tausenden, ja, gar Hunderttausenden anderen Bauern, die in fernen Ländern Geld zu verdienen suchten, wovon ihre Frauen die dringendsten Schulden bezahlen und die Felder bestellen sollten. So schritt er, seine hoffnungslose Lage überdenkend, durch eine finstere Schlucht am Rande eines großen Meeres. Müde und verzagt setzte er sich auf einen Felsblock am Weg und murmelte vor sich hin: »Ach, wenn mir doch irgendein höheres Wesen, eine gütige Frau oder ein freundlicher Mann in meiner unverschuldeten Not zu Hilfe käme!« Wehmütig sah er dem munteren Spiel der Eidechsen in seiner Nähe zu, hörte in der Ferne den heiteren Gesang der Vögel, da war es ihm, als vernähme er hinter seinem Rücken leises Stimmengewirr. Doch als er sich umdrehte, sah er niemanden. Aber bald vermeinte er wieder Stimmen zu hören und erhob sich, um durch die Zedernbäume zu spähen. Er sah zwar kein menschliches Wesen, aber die Laute waren jetzt deutlicher zu hören, und er zwängte sich in der Richtung des Schalles durch das Gebüsch. Das Geräusch verstärkte sich , und da sah er auf einer Lichtung Hunderte von Menschen, die dort standen und saßen und unter fröhlichen Gesten und Reden in ihren leeren Taschen wühlten und ihre Träume und Wünsche austauschten. Inmitten des Trubels stand ein wunderschöner, weiß und silbrig schimmernder Wagen. Im Wagen saß ein alter, ehrwürdig aussehender Mann in einem edlen weinroten Anzug. Es war der Schleuserkönig, der mit gnädigem Blick dem fröhlichen Treiben der Menschen zusah.

Der Bauer blieb regungslos in seinem Versteck stehen und beobachtete das bunte Treiben, das sich vor seinen Augen entfaltete. Eine Weile hatte er unbemerkt hinter seinem Busch gelauscht, als plötzlich ein kleiner Mann auf das Gebüsch zugelaufen kam. Mit pochendem Herzen trat der Bauer aus seinem Versteck. Sogleich kamen andere Männer herbei und führten den Bauern zum Schleuserkönig, der den fremden Eindringling auszufragen begann. Der Bauer klagte dem Schleuserkönig in bewegten Worten seine Not, und dieser schien von den offenen Worten des einfachen Mannes gerührt. Er ließ alle Menschen vor seinen Wagen treten und befahl ihnen, zu einem nahe gelegenen niederen Hügel voranzugehen; er selbst fuhr mit seinem glänzenden Wagen hinterdrein und lud den Bauern ein mitzukommen. Ein langer, von Kiefern und Zypressen gesäumter Weg führte zu einem Strand aus weißen Kieselsteinen. Da lag vor den Blicken des Bauern im strahlenden Lichterglanz des blauen Wassers ein Boot, das die Menschen über das große Meer zu bringen versprach.

Viele Tage dauerte die Überquerung des Meeres, und der Bauer litt manchmal große Angst, dass ein Sturm das Boot zum Kentern bringen würde. Auch wusste er nicht, was ihn auf der anderen Seite des Meeres erwarten würde. Der Bauer dachte oft sorgenvoll an seine Ehefrau und Kinder, die von seinem Verbleib nichts wussten.

Als das Boot nach vielen unruhigen Tagen und Nächten endlich Land erreichte, gebot der Schleuserkönig den Menschen, in einen großen, dunklen Wagen zu steigen. Der Wagen holperte über Stock und Stein, durch viele unbekannte Länder, die weder der Bauer noch seine Weggefährten je zuvor bereist hatten. Mit großer Hoffnung unterhielten sie sich über diese fremde Umgebung, die grünen Wiesen, die Felder voller Korn und die großen Maschinen.

Als die Fahrt an ihr Ende kam, stieg der Bauer aus dem Wagen. »Wo bin ich?«, fragte er den Schleuserkönig. Dieser nickte und deutete auf eine große Tafel, auf der in goldenen Lettern »Willkommen in Obernberg« geschrieben stand. Rote, blaue und grüne Häuser mit weiß verzierten Fenstern drängten sich dicht um einen Marktplatz. Ein großer gelber Kirchturm streckte sich zum Himmel. Menschen tummelten sich um Marktstände, die sich unter üppigen Waren bogen – Kartoffeln, Äpfel, Brot und Fleisch, soweit das Auge reichte. So gute Sachen hatte der Bauer noch nie gesehen, geschweige denn gegessen. Während der Bauer noch fassungslos diesen unermesslichen Reichtum bestaunte, verabschiedete sich der Schleuserkönig und wünschte dem Bauern viel Glück.

Zwei Jahre verbrachte der Bauer in seiner neuen Heimat. Er lernte die schwierige Sprache des fremden Landes, bewirtschaftete die fruchtbaren Felder der fremden Bauern und aß die köstlichen fremden Speisen, die mit fröhlichem Geplauder und Gelächter gewürzt waren. Im dritten Jahr ließ der Schleuserkönig den Bauern rufen und fragte ihn, wie es ihm hier gefalle und ob er nicht auf immer dableiben wolle. Da fielen dem Bauern voll Sorge Ehefrau und Kinder ein und alle Not, die ihn und seine Familie auf Erden erwartete, kam ihm wieder zu Bewusstsein. »Herr«, sagte er mit bebender Stimme, »in diesem Reich ist es wunderschön, hier gibt es keine Not und keine Sorgen, und ich würde wohl gern für immer dableiben; aber drüben leben meine Frau und meine Kinder in Not und Entbehrungen; sie wissen nicht, wo ich hingekommen bin, und warten gewiss mit Angst auf meine Heimkehr. Ich bitte Euch, lasst mich wieder zu den Meinen nach Hause gehen!«

Da nickte der Schleuserkönig würdevoll und sagte: »Bald sollst du wieder zu deiner Familie heimkehren. Aber vorher sollst du für einen Sack voller Geld sorgen.« Darauf arbeitete der Bauer so fleißig, wie er es sein Lebtag noch niemals getan hatte. Jahrein, jahraus schuftete und schuftete er. Er sparte jede Münze, die er nur entbehren konnte, bis sein Sack eines Tages bis an den Rand gefüllt war und er ihn kaum schleppen konnte.

Am anderen Morgen nahm er Abschied und schritt mit seinem schweren Sack bepackt aus dem Ort. Bald sah er sich wieder unter den Zedernbäumen, wo er den Schleuserkönig einst vorgefunden hatte, und machte sich auf den Heimweg zu seiner Familie, die wegen seines langen Ausbleibens schon die ärgsten Befürchtungen gehegt hatte; denn er war volle acht Jahre fort gewesen. Nun aber hatte alle Not ein Ende, und dankbar gedachte der Bauer in seinem Wohlstand der hilfsbereiten Menschen auf seiner langen Reise.

Thomas Fröhlich

Das Zicklein und der Wolf

Das Zicklein lief und der Wolf war hinter ihm her …

Mit diesen oder ähnlichen Worten könnte eine Sage beginnen, die man sich im Mostviertel erzählt und die sich in der sogenannten »Filialkirche Hl. Martin in Lanzendorf bei Böheimkirchen« zugetragen haben soll. Jene steht seit ihrem ungefähren Erbauungsjahr 1200 im Wesentlichen unverändert auf einer grünen Wiese; ihr weiß getünchter Bau wird derzeit von zwei Obstbäumen flankiert und lässt sich von den Regionalzügen der »alten Westbahnstrecke« nach wie vor bewundern. Wie aus der Zeit gefallen mutet sie an: Ein schiefer Turm, der sich schon während der Bauzeit abgesenkt hatte, dominiert das Langhaus und das leicht eingezogene Chorquadrat mit seiner niedrigen Apsis, die sich unter einem Sattel- beziehungsweise Halbkegeldach befinden. Neben dem südlich ausgerichteten Haupteingang findet sich ein »Pestloch«. Durch dieses wurde den Pestkranken mit einem langen Löffel die Kommunion gereicht. Direkt über dem Eingangstor ist eine eingemauerte Steinscheibe mit sieben Löchern in der Art einer Lichtschale angebracht.

Die Legende behauptet allerdings, dass es sich bei Letzterem um den Abdruck einer Wolfspranke handelt. Und das kam so:

Als es hier nämlich noch Wölfe gab, soll eine junge Ziege auf der Flucht vor einem Wolf in die offene Kirche gelaufen sein. Die Eingangstür hatte der Küster mit einem Stab offen gehalten, um sie daran zu hindern, ins Schloss zu fallen, möglicherweise deshalb, weil die Kirche zuvor vom nahen Flüsschen wieder einmal überschwemmt worden war. Das Zicklein stürzte zum Altar, von dort zur Kanzel, gefolgt vom Wolf, sprang von der Kanzel und rannte zurück zur offenen Pforte, wobei es den »Hemmungsstab« umwarf. Die Tür fiel zu und der Wolf war nun in der Kirche gefangen – »wütend heulte er bei jeder Ritz’ heraus«.

Das Zicklein entkam also mit Gottes Hilfe und man darf annehmen, dass der Wolf seinen Kirchgang wohl nicht überlebte. Als Andenken »fügte man den Stein mit des Wolfes tiefer Fährte in die Kirchenwand ein«.

So weit die Sage, wie sie überliefert ist. Wie alle Sagen ist sie natürlich wahr. Aber möglicherweise fehlt noch etwas. Etwas, das die Ereignisse in neuem und nicht gerade beruhigendem Licht erscheinen lässt, wie wir den erst vor Kurzem aufgefundenen Aufzeichnungen des Lanzendorfer Pfarrers Augustinus Salingberger entnehmen dürfen …

Das Zicklein lief und der Wolf war hinter ihm her …

[Aus den Aufzeichnungen des Pfarrers der Kirche zum Hl. Martin, Augustinus Salingberger:]

Sonntag, 6. August 1684, nach Sonnenuntergang.

Nun ist es wieder getan. Es fällt mir immer schwerer, meiner Aufgabe nachzukommen, obgleich die Anzahl derer, die meiner bedürfen, um einiges niedriger ist als noch vor einigen Wochen. Nach der Messe habe ich den langen Löffel ins geweihte Wasser getaucht und jenen auf der anderen Seite die Kommunion gespendet. Und wenngleich das Loch, durch welches ich den Löffel durchreiche, schmal ist, breitet sich der Gestank der Erbarmungswürdigen in Windeseile auch hier im Inneren der Kirche aus. Ich weiß, ich sollte all dies in Gleichmut hinnehmen, doch es übersteigt meine Kräfte. Ich bin froh, wenn sie wieder in ihre Häuser schlurfen und mich allein zurücklassen. Ich trage in diesem Gemäuer keine Maske gegen die Pestilenz und wünsche mir oftmals, weit, weit weg zu sein. Die Sommerhitze ist unerträglich; die Luftfeuchtigkeit hier drinnen ist seit der letzten Überschwemmung kaum auszuhalten. Ich weiß nicht, ob es sich bei alldem um eine Strafe oder Prüfung Gottes handelt … oder um etwas ganz anderes. Die Gschamige Sterb* rafft uns dahin, uns, die wir uns vor Kurzem noch in der Türken Not befanden. Der Krummsäbel, den ich üblicherweise in der Sakristei, den Blicken meiner Schäfchen entzogen, aufbewahre, erinnert mich täglich daran. Besonders heute, da ich ihn wieder einmal gereinigt und geschliffen hatte. Auch hier im Gotteshaus wurde Blut vergossen – doch will ich nicht daran denken, zumal ich jener war, der dies getan hat. Ich habe große Schuld auf mich geladen, auch wenn es ausschließlich zur Verteidigung geschah – meine Feder sträubt sich, den Hergang niederzuschreiben. Ich weiß nun, dass es ein schmaler Grat ist, der einen gottesfürchtigen Menschen zum Ungeheuer werden lässt. Es schläft in jedem von uns und wartet nur auf seinen Weckruf. So leise dieser auch sein mag, er übertönt alles. Den Toten hatte ich damals in den Fluss geworfen und niemand hatte mich je verdächtigt. Die blanke Klinge, die ich in seine linke Augenhöhle getrieben hatte, vergrub ich. Keiner hatte es jemals gefunden.

Es gibt Gerüchte. Heute nach der Morgenmesse sagte man mir, dass nachts seltsame Kreaturen aus den Wäldern stapften, manche wild, die Haut von Fell überzogen und hungrig nach Fleisch, ob frisch oder verrottet. Die Toten erheben sich angeblich aus ihren Gräbern und gekalkten Gruben, mit leeren Gesichtern, in ihren Augen tanze schwarze Schlacke und sie trügen die Seuche weiter unter die Lebenden. » Wenn in der Hölle kein Platz mehr ist, kommen die Toten auf die Erde zurück«, meinte hierauf Alois Nigisch, mein Küster, mit vor Furcht zitternder Stimme. Ich hieß ihn ob dieser Blasphemie zwanzig Vaterunser beten, kann mich aber der schrecklichen Vorstellung nicht erwehren, dass er möglicherweise recht hat.

Ich bin müde. Ich möchte gerne schlafen, doch habe ich Angst vor meinen Träumen, die in den letzten Tagen immer schlimmer wurden. Manchmal vermeine ich, durch die Reihen der Kirche zu gehen. Ich bin allein. Fahles Mondlicht begleitet meine Schritte. Es offenbart Dinge, die falsch sind. Die Gegenstände, alles scheint mir fremd. Die Anordnung der Dinge wirkt wie auf den Kopf gestellt. Blicke ich zur Decke, ist diese verschwunden. Ich sehe ein Sternbild, das ich nicht kenne. Zyklopische Bauten mit ins Nichts führenden Treppen beginnen die Kirche zu überragen, scheinen sich zu nähern. Ein Wind, der aus den Tiefen des Alls oder der Hölle zu wehen scheint, braust heran, mit ohrenbetäubender Lautstärke … Dann erwache ich schweißgebadet. Der Traum ist vorbei. Doch weiß ich, dass ich in der nächsten Nacht weiterträumen werde. Und die Bauten werden wieder näher sein als in der Nacht und im Traum zuvor. Irgendwann werden sie mich zermalmen. Ich bete darum, rechtzeitig zu erwachen.

Heute herrscht Vollmond. Ein beinahe gespenstisches Licht hüllt die Umgebung der in gleißendes Weiß gebadeten Kirche ein. Es ist ein geradezu weihevoller Anblick, die Stille wird nur vom inzwischen wiederum friedlich in seinem Bett dahinplätschernden Flüsschen unterbrochen. Ich habe dem Küster heute Abend freigegeben. Ich öffnete nach Sonnenuntergang die Eingangstür und blickte eine Zeit lang hinaus. Es schien keine Gefahr von draußen zu bestehen, also schob ich einen Hemmstab an die Tür, um sie am Zufallen zu hindern, damit sich die drückende Feuchtigkeit herinnen ein wenig in der Nachtluft verlieren konnte. Das Einatmen der frischen Luft tat gut und vertrieb die unsinnigen Gerüchte. In Zeiten wie den unseren neigen Menschen ja zu den absonderlichsten Thesen.

Als ich mich zum Hineingehen in die Kirche anschickte, vernahm ich ein Geräusch im Gras.

Das Zicklein lief zur Kirche und der Wolf war hinter ihm her …

[Aus den Aufzeichnungen des Pfarrers der Kirche zum Hl. Martin, Augustinus Salingberger:]

Montag, 7. August 1684, nach Sonnenaufgang.

Das Zicklein lief geradewegs auf den Eingang, auf mich, zu. So, als wäre der Leibhaftige hinter ihm her. »Zicklein!« rief ich aus. Bauerntochter Maria Grauwieser, ob ihrer Feingliedrigkeit und Lebhaftigkeit von allen nur liebevoll »Zicklein« genannt, war in ein im Mondlicht beinahe strahlend weißes, ansonsten schmuckloses Leinenkleid gehüllt. Als sie meiner ansichtig wurde, deutete sie im Lauf mit dem Kopf hinter sich und rannte weiter. Und da erblickte ich auch ihren Verfolger, den Wolf, der sich in rasender Geschwindigkeit und mit Mordlust in den Augen näherte. Das Zicklein sprang durch den Eingang, während ich mich zur Seite warf. Bevor ich den Hemmstab wegstoßen und die Tür schließen konnte, war Wolfram Staudinger, der älteste Sohn des Schmieds, Wolf genannt, schon mit einem Fuß herinnen. Er strahlte eine unbändige Kraft aus, sein Gewand war zerfetzt und sein Körper schien gewachsen und irgendwie … vertiert. Ich kann es nicht anders beschreiben. Als er im Eingang stand, hieb er mit seiner Hand voller Wut auf die Außenmauer über der Tür. Er brüllte; und es war kein menschliches Brüllen, eher das eines tollwütigen großen Tiers. Ich versuchte ihn aufzuhalten, doch er stieß mich zur Seite. Das Zicklein floh zum Altar, wohin ihm der Wolf folgte, und rannte hierauf zur Kanzel. Der Sohn des Schmieds sprang ihr mit Riesensätzen nach. Als auch er die Kanzel erreicht hatte, hieb er mit einer seiner Pranken nach ihr (als Hände konnte man diese gar nimmer bezeichnen). Maria sprang von der Kanzel und kam auf allen Vieren auf dem Steinboden auf. Offenbar unverletzt stieß sie sich vom Boden ab und rannte zur Tür hinaus. Ich ließ diese hinter ihr krachend zufallen, sodass sich nur noch der Wolf und ich in der Kirche befanden. Er kam auf mich zu, die – viel zu großen – Zähne gebleckt und böse vor sich hin knurrend. Er wollte meinen Tod. Ich trat langsam zur Seite, beugte mich ein wenig und griff unter den der Türe am nächsten gelegenen Holzsitz. Mit einem schnellen Ruck zog ich den Krummsäbel hervor, den ich zuvor gereinigt, geschliffen und vorübergehend unter den Kirchensitz gelegt hatte, und schwang ihn mit Wucht zum Hals des Wolfs. Eine Blutfontäne ergoss sich über mich und während der Widersacher mit seinen Pranken meine Attacken abzuwehren suchte, hieb ich ihm schon den zweiten Streich durch seinen Hals. Ich ließ erst ab, als sein Kopf vom Körper abgetrennt zu meinen Füßen lag. Schwer atmend stand ich da und betrachtete mein Werk des Grauens. Seltsam – im Tod erschien der Sohn des Schmieds wieder menschlich, sogar seine Hände hatten ihre tierische Prankenhaftigkeit verloren.

Ich öffnete die Tür. Draußen stand das Zicklein, den Kopf gesenkt. »Zicklein, es ist vorbei«, sagte ich, als ich zu ihm trat: »Bist Du unverletzt?« Es schien mich lange anzusehen und kam näher. Ich ließ den Krummsäbel fallen. Maria nahm meine Hand und legte sie in die ihre. Sie hob ihren Kopf. Das Mondlicht fiel in ihre Augen und ich erwartete, dass es sich in diesen spiegeln und einen dankbaren Blick offenbaren würde. Doch waren da nur leere Augenhöhlen, in denen so etwas wie schwarze Schlacke tanzte. Da erst fiel mir auf, wie eiskalt ihre Hand war. Sie zog diese wieder zurück, neigte ihren Kopf leicht zur Seite, als blickte sie mich ein wenig abschätzend an. Hierauf verzog sie ihren Mund zu einem obszönen, lautlosen Lachen, dessen Echo gleichsam in der Schwärze ihrer Augenhöhlen nachhallte. Plötzlich schnellte sie vor und presste einen Kuss auf meine Lippen, der trotz der Eiseskälte ihrer Lippen wie Feuer brannte. Dann drehte sie sich um und ging davon. Ihr schmuckloses weißes Leinenkleid schien die Strahlen des Mondes einzufangen.

Ich blieb wie angewurzelt stehen und wartete auf den Sonnenaufgang. Hinter mir, oberhalb der Tür, leuchtete der Abdruck der Pranke im Mondschein wie ein Menetekel. Ich werde einen Steinmetz damit beauftragen, ihn für die Nachwelt als Erinnerung und Mahnung in Stein zu bewahren.

Das Zicklein schritt davon und niemand war mehr hinter ihm her …

[Aus den Aufzeichnungen des Pfarrers der Kirche zum Hl. Martin, Augustinus Salingberger:]

Sonntag, 13. August 1684, nach Sonnenuntergang.

Heute habe ich wohl zum letzten Mal die Heilige Kommunion mit dem langen Löffel an die da draußen verabreicht. Ich bleibe allein zurück.

In meinen Träumen der vergangenen Nacht waren der Ort hier und ich endgültig zermalmt und ausgelöscht worden. Die Sterne waren herabgefallen und ich, als träumender Beobachter meines eigenen Sterbens, schaute in licht- und trostlose Unermesslichkeit.

Seit heute morgen fühle ich mich krank, fiebrig, habe rasende Kopfschmerzen sowie Schmerzen beim Atmen, die einen übel stinkenden Auswurf nach sich ziehen. Auf meinen Lippen befinden sich bläulich-schwarze Flecken. Bald bin ich einer von denen auf der anderen Seite der Kirchenmauer.

Ich habe keine Erklärung mehr für all dies.

Aber welche Erklärung braucht man schon, wenn man verflucht ist?

Das Zicklein machte sich auf den Weg, mittlerweile begleitet von den Vielen …

Ihr Ziel war der Dom zu St. Stephan in der Reichshauptstadt. Sie alle lächelten und in ihren Augenhöhlen tanzte schwarze Schlacke, bei jedem Schritt.

* Gschamige Sterb: lokaler Begriff für den Schwarzen Tod, die Pest.

Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.