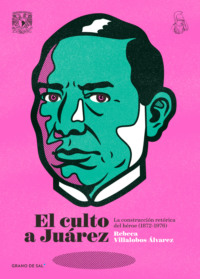

Kitabı oku: «El culto a Juárez», sayfa 3

La configuración de la imagen pública de Juárez precede a su muerte y es producto de una construcción tan intencional y estereotipada como la que le sucede. A raíz de su fallecimiento, no obstante, esa imagen comienza a distanciarse de la concepción de un Benito humanizado, no sólo por el hecho evidente de ya no figurar entre los vivos, sino porque el entorno social y cultural que hizo posible su trascendencia como personaje histórico se ocupó menos del individuo que del carácter simbólico de su legado. En las páginas que siguen veremos cómo la imagen o, mejor dicho, el conjunto de imágenes en torno a Juárez fue construyendo objetos de culto y, posteriormente, un genuino culto al héroe. El dramatismo que en los primeros años tiñe con fuerza el fervor luctuoso fue cediendo terreno ante la celebración y la exaltación no sólo del individuo, sino también de los principios y los preceptos éticos que éste encarnaba. Ya bien entrado el siglo XX, su imagen se vuelve objeto comercial y entra gradualmente en el juego de la cultura de masas gracias al cine y la televisión. Este proceso podría definirse como una gradual cosificación de la figura del prócer, no porque su reiterada presencia y eventual masificación produjeran por sí solas la representación de Juárez como objeto, sino porque lo reivindicado, en cada caso, fue más una bandera, un emblema o una efigie que una persona o su personalidad.

Razones suficientes ha dado la historiografía política para aquilatar la relevancia de Benito Pablo Juárez García en la compleja historia de la construcción del Estado mexicano, pero aquel a quien comenzó a rendírsele tributo a partir del 23 de julio de ese 1872 ya no era una persona de carne y hueso: era el recuerdo, por momentos muy vívido y claramente presente en los discursos fúnebres de sus amigos más cercanos, pero también la figura difuminada y confusa entre la crítica precedente y el luto conmemorativo, ya para entonces ineludible.

EL INMACULADO: EL CULTO FUNERARIO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL HÉROE CIVIL (1872-1890)

La configuración de la imagen heroica de Juárez a lo largo de estas décadas es indisociable de la conmemoración luctuosa, primera manifestación franca del culto colectivo. Si bien es cierto que no todas las imágenes, discursivas o visuales, producidas en esos años pueden calificarse como funerarias, sí es posible afirmar que es el duelo lo que justifica su presencia y lo que les otorga sentido. El ritual del 23 de julio de 1872, emulado en varias ocasiones, fue el núcleo que articuló las distintas representaciones del héroe, al menos hasta 1890. El tono y las características de cada aniversario variaron en intensidad pero se mantuvieron constantes a lo largo del periodo. La construcción tanto discursiva como visual de un liberal inmaculado se convirtió en el motivo más recurrente del imaginario que se fue creando en torno al personaje.

El primer objeto del culto funerario fue la famosa mascarilla que inmortalizó el rostro del cadáver, elaborada antes de ser inhumado el cuerpo. Del original en yeso se hicieron copias y vaciados en bronce que se preservan en la actualidad y que encontraron una amplia difusión en la época.20 De acuerdo con García Barragán, “la exaltación por capturar la imagen del recién fallecido mandatario se dejó sentir en los ámbitos oficiales y en instituciones educativas”, ya que fue en la Academia de San Carlos donde “se tomó la mascarilla mortuoria del Benemérito”.21 En esa misma escuela se formaron los hermanos Juan y Manuel Islas, quienes, ocho años más tarde, confirmarían la importancia de esta primera reliquia al utilizarla en la elaboración de la escultura que coronó el Mausoleo de San Fernando. La imagen post mortem del presidente pasó por este primer filtro: el de la rigidez y la supuesta “majestuosidad” o “serenidad” con la que algunos describieron sus rasgos al morir. A ella se sumaron las crónicas del cortejo fúnebre y algunas cuantas imágenes que de modo muy significativo representaron el acontecimiento.22

El cadáver fue embalsamado y luego expuesto por tres días (20, 21 y 22 de julio) en el Palacio Nacional. Las reseñas periodísticas afirmaron que “desde el sábado en la tarde, en que se hallaban los venerados restos de Juárez en el Salón de Embajadores, es incalculable el número de personas que se han apresurado a verlo por última vez”.23 Inmensa era, de acuerdo con estos primeros recuentos, “la concurrencia del pueblo ávida de contemplar los restos del hombre de la Reforma”.24 El homenaje acusaba fervor y conmoción, pero también orden y “religioso respeto”.25 El cuerpo postrado sobre una base, ataviado con rigurosa etiqueta, mostraba la figura del “venerable anciano sobre un suntuoso catafalco, grave el rostro y sereno, imponente aun en su misma inmóvil actitud”.26 A la mañana siguiente partió el cortejo fúnebre para depositar el cuerpo en el Panteón de San Fernando. El acto se realizó conforme a una serie de reglas publicadas en el bando expedido por el gobernador del Distrito Federal. Ahí se indicaba el luto riguroso que, durante un mes, debían guardar los funcionarios y empleados residentes en la ciudad. También se señalaba la ruta que recorrería el cortejo, el adorno que mostrarían los edificios públicos y, en general, el protocolo que habrían de seguir los contingentes que conformarían la procesión.27

A lo largo del resto de julio y hasta el mes de agosto, los principales periódicos liberales, tanto los afiliados al gobierno como los independientes, ofrecieron crónicas sobre el acontecimiento, destacando la participación de figuras de la talla de José María Iglesias (designado orador oficial), Alfredo Chavero (en representación del Ayuntamiento) y José María Vigil (a nombre de la prensa asociada). De acuerdo con estos recuentos, el acto se caracterizó por su emotividad, gravedad y solemnidad. Además de los políticos de primera línea y los familiares cercanos, participaron en él representantes de escuelas primarias y de otros órganos estatales. Los discursos pronunciados se sumaron al hasta entonces aún incipiente repertorio de retórica encomiástica que, a partir de ese momento, no hizo sino acrecentarse vertiginosamente. La exaltación del oaxaqueño, sin embargo, adquirió con el culto funerario un cariz más lúgubre, y tal vez menos triunfalista, al evocar la nostalgia y el dolor por la pérdida. En una de las esquelas publicadas por La Orquesta —que no deja de llamar la atención por el contraste que guarda con la crítica que ese mismo periódico hizo del presidente en sus últimos años de vida—, la ausencia se describe como “catástrofe”. Más aún, se advierte el temor a la discordia y se levanta la súplica para que “el sepulcro de Juárez no sea la cuna de la más tremenda anarquía”.28 Las honras fúnebres, en suma, se tiñeron no sólo de lamento sino de incertidumbre política.

En este contexto, la figura de Juárez adquirió una dimensión superlativa al convertirse en el bastión intangible, es decir simbólico, de las glorias republicanas. Frente a la muerte de la máxima autoridad política, la reivindicación del progreso liberal se tornaba un camino sinuoso y la creencia en sus principios torales, un acto de fe. Por tanto, el culto funerario se constituyó como un mecanismo cuya primera finalidad fue reafirmar el sentido ético de una comunidad política, mediante un ritual que sacralizó la imagen del hombre, convirtiéndola en el legado del héroe. Como afirman algunos estudios recientes, “el principio que sustentaba el discurso de la ceremonia de la muerte durante la época colonial cambió radicalmente a lo largo del siglo XIX”. Los cambios involucraron la creación de nuevos ceremoniales y la articulación de otros propósitos, como el de rendir tributo a ciertas personalidades por su importancia en la vida pública. “En una época de nacionalismo exacerbado, el acontecer de la vida y la muerte fue un campo virgen para dar rienda suelta a la celebración de actos públicos, tanto legitimadores del ejercicio político de las autoridades en turno como de ciertos modelos morales promovidos por los grupos liberales.”29 Esto explica, en parte, el traslado de una ceremonia privada al ámbito público o, mejor dicho, la integración del duelo personal, con todas sus implicaciones, en el contexto de la comunión política. De acuerdo con Verónica Zárate Toscano, “los ritos fúnebres promovían el clientelismo e imponían la cohesión social, pero sobre todo contribuían al culto divino y al esparcimiento de los espectadores”.30 Esta caracterización nos permite entender la renovación del ceremonial luctuoso en la esfera del laicismo. A lo largo del siglo XIX,

la iglesia dejó de desempeñar el papel central como organizador e ideólogo de la ceremonia y el gobierno lo asumió cambiándole el sentido: ya no se glorificaba el ingreso a la eternidad, sino las virtudes del hombre en la tierra, sus acciones. De esta forma, se rendía culto a su memoria y se iba conformando un panteón cívico, al que ingresaban aquellos que habían contribuido al bien de la patria, es decir, la galería de los héroes nacionales.31

El ritual en torno a la muerte del presidente es una clara expresión de las transformaciones que había sufrido el culto funerario en ese siglo. En éste, como en otros casos, “el Estado asumió el papel de organizador, financiero y doliente principal”, dando lugar a una ordenación de los actos que constituyeron el duelo público. De hecho, el análisis de la organización del acto y de sus principales componentes revela su naturaleza como “funeral de Estado”.32 Los elementos involucrados en todo el ritual fúnebre expresan una forma distinta de entender el sentimiento piadoso, el orden social, el duelo y las actitudes frente a la muerte. “En la procesión de Juárez encontramos que la piedad era un asunto de Estado; los niños desvalidos del colegio de Tecpan apelaban a los sentimientos de los espectadores.” Si bien es cierto que el símbolo de la piedad había sido encarnado por niños durante todo el virreinato, en este caso se trataba de indígenas que pertenecían a “una institución estatal que asumió el papel de tutor e instructor de los nuevos ciudadanos”. Además, su origen étnico rendía homenaje al representante más destacado de los grupos indígenas en la historia nacional.33

Otro aspecto importante de esta procesión fúnebre fue la preponderancia que adquirieron ciertas comitivas como representantes de un nuevo orden social y político. El lugar que en otros contextos estuvo destinado a la iglesia esta vez fue ocupado por organizaciones obreras, como la de los trabajadores del Gran Círculo de México.34 De acuerdo con Zárate Toscano, “era un grupo constituido principalmente por artesanos, que se habían distinguido por organizarse y formar las nuevas corporaciones estatales”. Los representantes de las llamadas escuelas superiores fueron en esta ocasión los alumnos de la Escuela Preparatoria, acaso el emblema liberal más importante de la modernización educativa. Tras ellos desfiló “un grupo selecto de empleados, cuerpo de ingenieros y la oficialidad, quienes representaban los cuadros medios de la burocracia y el ejército, un sector vital para el funcionamiento de las operaciones estatales. Por ello era clave que precedieran y le rindieran honor al jefe de Estado”.35

El núcleo de la procesión lo ocupó el cadáver que días antes había sido expuesto al público. Tras él desfilaron los representantes del orden político que eran, al mismo tiempo, la expresión del duelo nacional. Si bien la familia del difunto ocupó un lugar en el desfile luctuoso, no fue el suyo un papel protagónico. El duelo comenzaba por los miembros del cuerpo diplomático y era continuado por los representantes del Ayuntamiento (el poder local) y los miembros del Congreso.36

La organización de la primera ceremonia luctuosa a la memoria de Juárez expresó la necesidad tanto del gobierno como de las élites por darle un sentido público al ceremonial luctuoso. Esto supuso el aprovechamiento del rito funerario como un elemento de cohesión social en el que el culto a la memoria del héroe comenzó a desempeñar un papel nodal. Aunado a esto, nos encontramos con la necesidad de manifestar los sentimientos de pérdida, dolor y nostalgia, mediante mecanismos que no rivalizaban con el poder del Estado, sino que lo complementaban. La descripción hecha por la historiografía reciente de las primeras honras fúnebres al liberal oaxaqueño subraya, por ejemplo, la importancia que tuvo la masonería. Si bien la ley promulgada en 1836 permitió suprimir cualquier intervención de la iglesia en el ceremonial, éste no quedó desprovisto de intensa solemnidad gracias al recargado ritualismo del protocolo francmasón. Como resume Carmen Vázquez,

FIGURA 1.6. “Exposición del cadáver del C. Benito Juárez en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional de México, los días 21 y 22 de julio de 1872”, litografía publicada en México y sus Costumbres, 1 de agosto de 1872.

cuatro hermanos francmasones, vestidos de negro y llevando en el ojal de la levita la insignia de su grado, acompañaron el cadáver, alternándose cada dos horas, según las prescripciones de la Gran Logia. Incienso, luz azulada, terciopelo negro, guardias de granaderos, ayudantes y masones completaban el escenario visto por miles de personas que desfilaron por ahí en completo orden.37

Melodías y marchas fúnebres, alfombras de hojas de mirto y de ciprés, y la erección de un “monumento efímero en uno de los ángulos del jardín, que era la reproducción de un pequeño Partenón con banderas tricolores”,38 coronaron el ceremonial. Todos estos elementos, junto con el pronunciamiento de sentidos panegíricos y sonetos, contribuyeron a la creación de una atmósfera que dejó huella en la memoria de los capitalinos, al grado de que el ritual fue repetido, con mayor o menor precisión, en épocas posteriores.

Al día de hoy sobreviven algunas imágenes sobre la conmemoración luctuosa de julio de 1872. Si bien contamos con muy pocos datos sobre su origen y difusión, constituyen referentes significativos porque ilustran bien las descripciones de las crónicas periodísticas. Dos de estos documentos gráficos representan el cadáver de Juárez en el Salón de Embajadores y tres, el cortejo fúnebre que partió desde el Palacio Nacional la mañana del 23 de julio con rumbo a San Fernando. El primero de ellos es una fotografía anónima donde se aprecia el catafalco con el cuerpo, en primer plano, y como telón de fondo un enorme óleo con el retrato de Agustín de Iturbide.39 Una litografía que algunos titulan “Capilla ardiente”40 (figura 1.6) muestra una escena del mismo salón, aunque desde una perspectiva diferente. El retrato antes referido no aparece aquí. En cambio, pueden apreciarse tanto el suntuoso arreglo del recinto como la presencia de la guardia presidencial y los políticos alrededor del difunto.41

FIGURA 1.7. “Cortejo fúnebre en el entierro del C. Benito Juárez, verificado el día 23 de julio de 1872”, litografía publicada en México y sus Costumbres, 1 de agosto de 1872.

El cortejo fúnebre, por su parte, fue capturado en una fotografía (anónima) y dos litografías. La imagen fotográfica permite apreciar el tumulto que se arremolina en torno al carruaje, al igual que la decoración de los edificios.42 Se trata de una toma hecha a la distancia y desde arriba. La primera de las obras referidas (figura 1.7) crea un efecto similar porque también representa la comitiva desde lejos, en virtud de lo cual se aprecia mejor el multitudinario desfile. La segunda de estas dos litografías (figura 1.8), tal vez la de mayor calidad técnica, constituye la representación más detallada del entorno y de los participantes. A diferencia de las otras dos, dibuja con minuciosidad los edificios y la calle, la vestimenta de los participantes, el semblante ya serio o cabizbajo pero siempre atento de los distintos rostros y, en general, todo el adorno y la solemnidad de la procesión.

FIGURA 1.8. Cortejo fúnebre del presidente Juárez, litografía publicada en El Americano, 14 de octubre de 1872.

A la luz de una mirada de conjunto, tanto las imágenes como lo dicho por las crónicas evidencian el énfasis en el luto y la importancia del ceremonial. La presencia de Juárez en este entorno es fundamental, mas podría pensarse que el verdadero protagonista del fenómeno es el ritual fúnebre en sí mismo. Quiero decir con esto que el culto funerario hizo poco por explicarnos los méritos y las cualidades del difunto. Si bien es posible considerar estas expresiones como esfuerzos articulados desde el Estado y al mismo tiempo como genuinas manifestaciones de luto colectivo, lo que este primer homenaje nos transmite directamente es el sentimiento de pérdida y la exaltación de un personaje que no acaba por adquirir una identidad definida. Salvo por la biografía de Gustavo Baz, publicada en 1874,43 no parecía necesario, al menos no en estos primeros años, justificar narrativa y argumentativamente la importancia del finado. Las imágenes poco nos dicen de la vida o la personalidad del presidente, salvo por la supuesta dignidad, serenidad y firmeza de esa expresión mortuoria que el cadáver y la mascarilla proyectan. Pese a ello, pienso que el culto funerario es, sin lugar a dudas, la matriz en que surge el culto al héroe civil. Con el paso del tiempo, la reiteración del homenaje luctuoso fue dando lugar a mayores justificaciones. Su constante presencia habilitó la manifestación de otras expresiones que fueron dando cuenta, con mayor precisión, de los atributos que hacían del difunto una presencia fundamental y una figura ejemplar en la cultura política mexicana.

La prensa fue, si no el único, tal vez sí el más asiduo promotor del culto funerario en estos primeros años de la trayectoria póstuma del héroe. Gracias a ella se creó y se difundió el debate sobre los distintos proyectos, ya espontáneos u oficialistas, que iban dando lugar a los diversos actos conmemorativos. De ahí que resulte tan importante una primera alusión al tema. En sus recopilaciones sobre la valoración que hizo la prensa capitalina sobre la figura de Juárez, Carlos J. Sierra ha ofrecido material, acaso insuficiente pero significativo, para evaluar el desarrollo del culto juarista entre 1872 y 1910.44 El ya clásico estudio de Charles A. Weeks, por su parte, ha mostrado la importancia del debate periodístico en torno a las conmemoraciones luctuosas del 18 de julio a lo largo del régimen porfirista.45 Hay, además, una serie de estudios monográficos y compilaciones de publicaciones periódicas de la época que evidencian la importancia de algunas como El Hijo del Ahuizote,46 El Siglo Diez y Nueve, El Colmillo Público o El Universal, en la conformación de estos primeros ejercicios de memoria en torno al héroe.

Desde 1872 hasta 1880, y prácticamente sin faltar a su labor, El Siglo Diez y Nueve, El Federalista, Diario del Hogar y El Monitor Republicano se convirtieron en los órganos más disciplinados en cuanto a la conmemoración luctuosa se refiere. Si bien las menciones no son siempre extensas —llegó a existir una cierta “frialdad recordatoria”47 en los años de 1873, 1874 y 1875—, lo cierto es que la figura de Juárez se mantuvo presente gracias a discursos y actos por demás significativos. El desinterés al que se hace alusión debe entenderse como la falta de una articulación consensuada y calculada del culto, y no tanto como ausencia o indiferencia en sus manifestaciones. En sus primeros ocho años de existencia, este culto sí tuvo adeptos, y fervorosos, sólo que se manifestaron en ámbitos esencialmente sectarios, obstaculizando (consciente o inconscientemente) una convocatoria mayor.

Precisamente porque no había un solo grupo de tributarios, sino muchos y muy dispersos, tampoco un discurso homogéneo ni una postura ideológica uniforme, sino muchas y variadas, la veneración a Juárez se mantuvo, al menos hasta 1887, determinada por su propia diversidad. Pero una de las pruebas más evidentes de su vigencia fue la planeación (la mayoría de los casos frustrada precisamente gracias a la crítica periodística) de los proyectos para la erección de un monumento nacional. La disposición se remonta al mismo año de su muerte, a solicitud del Ayuntamiento de la Ciudad de México. Varias propuestas, destinadas a ubicarlo en la plaza de Santo Domingo, fueron ventiladas en la prensa, que también difundió la convocatoria para el concurso. La crítica en ese espacio no se hizo esperar. El lugar no parecía adecuado, se desconfiaba del talento de los jueces o bien se cuestionaban las características de los proyectos presentados.48 Estos desacuerdos sobre la naturaleza y la función del monumento al héroe revelan la falta de ideas consensuadas y definidas sobre los atributos del personaje pero en ningún caso la ausencia de aquella necesidad, al mismo tiempo política y social, por construir objetos de culto.

En su amplio y sugerente estudio sobre Abraham Lincoln (una figura contemporánea de la de Juárez y en relación con la cual se han trazado paralelismos de todo tipo), el sociólogo norteamericano Barry Schwartz afirma que Lincoln no era un símbolo unificador antes de su muerte, ocurrida en abril de 1865, sino que adquirió esa cualidad gracias a la extraordinaria y genuina expresión de duelo colectivo (por otro lado bien documentada en un vasto conjunto de fuentes testimoniales, gráficas y literarias). El asesinato del buen Abe, calificado desde entonces como “La Gran Calamidad”, hizo posible la gestación de un espacio simbólico de reafirmación y comunión nacional que hasta entonces no había existido. A decir de Schwartz, la peculiar dinámica de los ritos fúnebres fue el dispositivo que habilitó la elevación de la figura de Lincoln, cuya imagen se vio transformada a raíz y gracias a un intrincado proceso de compenetración y emoción colectiva. A la luz de esta perspectiva (compartida por otros autores), el funeral de Lincoln no sólo marcó el final de la guerra, sino también un cambio en la forma en que los estadounidenses se veían a sí mismos.49

Algo similar ocurre durante la etapa de conmemoraciones luctuosas sobre Juárez, la primera de un proceso que se prolonga por varias décadas más. Los años que van desde su muerte hasta 1887, más que un periodo de silencio, constituyen uno de controversia y tal vez incluso de sectarismo. Las polémicas surgidas en torno a la rememoración del héroe y sus monumentos fueron ejercicios cruciales en la configuración de un primer consenso sobre los atributos del Benemérito que debían destacarse en el culto a su memoria.

Puede ser que la prensa haya sido relativamente parca en sus conmemoraciones (asunto discutible a la luz de los contenidos y la significación de todos los discursos, los ensayos y las imágenes ahí vertidos).50 No obstante, las visitas a San Fernando en los meses de julio no cesaron. También cabe destacar la suerte de apropiación hecha por los grupos masónicos del espacio dedicado al sepulcro. Al menos hasta su oficialización, ocurrida años más tarde y con la presencia de Porfirio Díaz,

el Rito Nacional Mexicano se atribuyó la exclusividad de ser el guardián del mausoleo a Juárez en San Fernando. Con el tiempo, los masones lo llenaron de símbolos que ahora ya no están ahí. De ellos guardan memoria un par de testimonios gráficos: un grabado que los muestra en la parte interna, arriba de cada columna, y el resto de uno de ellos que actualmente resguarda el Fideicomiso de la Ciudad de México.51

Resulta pues fundamental considerar el desarrollo del culto a Juárez antes de la gran celebración de 1887. Si asumimos que ésta constituye el esfuerzo más evidente de manipulación oficial de los homenajes al Benemérito,52 debemos también suponer que ya se había construido una imagen y efectuado con éxito una serie de rituales, que el régimen porfirista supo aprovechar en función de sus propios intereses. El culto funerario, aunque fragmentario, se mantuvo vigente entre 1873 y 1887. Y tal vez la prueba más contundente de su vitalidad haya sido la inauguración del único proyecto monumental surgido en esa época que terminó por materializarse: el Mausoleo a Juárez, integrado por una pieza escultórica de los hermanos Juan y Manuel Islas, ubicado en el sepulcro de San Fernando y develado en 1880. Esta obra constituye, sin lugar a dudas, la manifestación más emblemática del culto funerario pero no es la única evidencia de la promoción de la figura heroica a lo largo de estos años. Al margen de ella se produjeron otras que también son importantes para entender la trayectoria póstuma de Juárez.

Además de los tradicionales panegíricos y efemérides que año tras año aparecieron publicados cada mes de julio, hay un repertorio fundamental de retratos y obras iconográficas que, hasta la fecha, son indisociables de la imagen de Juárez. Los óleos de José Escudero y Espronceda, el retratista más famoso de la familia Juárez, son probablemente los más difundidos. Escudero produjo sus dos primeras obras del presidente en 1870 y 1872, respectivamente. Un año más tarde, el mismo en que el Congreso declaró a Juárez “Benemérito de la Patria”, vio la luz una tela de Felipe Castro que guarda características similares a las de su antecesor. Los tres cuadros involucran la alegorización del personaje por medio de referentes asociados con el derecho y el gobierno que han sido ampliamente estudiados.53 La peculiaridad de estas imágenes radica en la valoración de los atributos del retratado mediante la inclusión de elementos u objetos tradicionalmente simbólicos en esta forma de discurso visual. La leontina, la indumentaria formal o la banda presidencial, por ejemplo, evidencian la dignidad política de Juárez. Los documentos o libros de la ley representan la actividad propia del personaje, por la cual es conocido y respetado, mientras que los motivos arquitectónicos, de origen clásico, dan autoridad y legitimidad a su labor. Mucho menos importante en este contexto es la fidelidad hacia la fisonomía del indígena oaxaqueño, vinculada con su origen étnico o con la historia de su encumbramiento. Quiero decir con esto que el tema del indio convertido en presidente, explotado por algunas formas de panegírico, no constituye el núcleo de las representaciones pictóricas de estos años.

A lo largo del siglo XIX, la iconografía de tema juarista hizo mayor énfasis en la calidad civil, política y moral del personaje, soslayando parcial o decididamente los componentes étnicos y sociales que, a la postre, fueron adquiriendo cada vez mayor preponderancia. Cuadros como el de Rebull de 1862, el de Escudero de 1870 y el muy célebre de Tiburcio Sánchez de 1889 representan un Juárez casi o totalmente desprovisto de rasgos indígenas, cuya valía descansa en la relación que guarda su personalidad con la ley en general y con los principios del Estado republicano en particular. Esta condición concuerda con la mayor parte de las manifestaciones literarias y retóricas de la época, aun cuando, en esos espacios discursivos, su origen indígena era referido al menos como un tinte de orgullo.

Los retratos y panegíricos elaborados a lo largo de estos años son ya una muestra suficientemente significativa de la configuración del héroe civil, definida por Vicente Quirarte con extrema claridad:

Juárez pertenece a la categoría de los héroes éticos, aquellos cuya actuación es menos espectacular, pero que con el tiempo forman la parte más sólida de la moral de un pueblo. Así lo vemos en las sucesivas etapas de su biografía: niño vencedor de la ignorancia sojuzgadora; joven abogado que lucha por la reivindicación social; gobernante defensor de la soberanía; estadista fundador de nuestra sociedad civil. De tales características provienen sus representaciones iconográficas.54

Para 1877, los rasgos que con mayor reiteración alimentaban el culto al individuo eran su dignidad como estadista, su inflexibilidad y el “respeto decidido e inextinguible que tuvo por la ley”.55 Atributos inseparables de su capacidad para remontar la adversidad, sintetizada o simbolizada en la noción de un Juárez impasible, sereno y templado aun en las situaciones más extremas. El contexto más habitual de esta primera configuración del héroe civil es el de los aniversarios del fallecimiento, que no dejan de albergar sentimientos como la añoranza y el luto.

La renovación de la ceremonia luctuosa adquirió tintes de oficialización en 1880 gracias a la presencia de Porfirio Díaz. El 18 de julio de ese año los festejos siguieron un protocolo similar al del homenaje de 1872, pero en esta ocasión el acontecimiento central fue la develación del mármol esculpido por los hermanos Islas.56 Los discursos y los poemas corrieron a cargo de Guillermo Prieto, Juan A. Mateos, Hilarión Frías y Soto y José María del Castillo Velasco. Al parecer, sólo algunos periódicos dedicaron notas al respecto, salvo por una notable excepción. José María Vigil publicó, en El Monitor Republicano, un artículo dedicado a Hidalgo y Juárez en el que se menciona la inauguración del monumento. La analogía entre el cura y el abogado, de acuerdo con Vigil, estriba en el “valor heroico que se necesita para encabezar los grandes movimientos sociales” que ambos personajes encarnan. Hidalgo y Juárez son “almas de bronce”, los representantes más fieles del pueblo mexicano, “las personificaciones más acabadas de sus deseos, de sus sufrimientos y de sus esperanzas”.57 Junto con la biografía de Baz, el texto de Vigil es uno de los pocos que, a lo largo de esos años, ofrece una justificación histórica más razonada sobre el culto al héroe que involucra, además, una reflexión de carácter social.

Los referentes más importantes de la imagen de Juárez en esta primera época son la construcción de la figura idealizada del héroe civil, por un lado, y la articulación del culto funerario, por el otro. El homenaje luctuoso se convirtió en un espacio habitual para refrendar no sólo la admiración por el personaje, sino también los valores que defendían las élites liberales en México. En este sentido, y retomando una vez más los estudios de Schwartz sobre Lincoln, puede interpretarse el ritual funerario como un espacio idóneo para reafirmar alianzas políticas con símbolos que apelaron, en su momento, a emociones intensas y colectivas. De forma paralela, el hecho mismo de la muerte de Juárez comenzaba a concebirse como un acontecimiento histórico de importancia. Significativa en este sentido es la detallada descripción que ofrece Manuel Payno sobre el deceso en su Compendio de la historia de México para el uso de los establecimientos de instrucción pública en la República Mexicana. Y, más aún, la develación del primer monumento —conjunto escultórico propiamente dicho— en honor a Juárez, que terminó por convertirse en un objeto independiente de representación y en un referente indiscutible del culto juarista en esta primera etapa.