Kitabı oku: «El culto a Juárez», sayfa 4

La caracterización de Juárez como figura tutelar y como fundamento del Estado liberal adquirió una expresión más definida en los festejos de 1887. Si bien es cierto que ya antes distintos organismos oficiales (el Ayuntamiento y el Congreso) habían incidido en la organización del homenaje luctuoso, resulta inobjetable el hecho de que, tal vez por primera vez, la ceremonia contó con una planeación más concertada. Los preparativos se anunciaron con antelación (desde el 7 de julio para ser exactos) y fueron sometidos al escrutinio de una junta especial integrada por la prensa liberal capitalina y los diputados constituyentes.

El hecho de nombrar primero una “junta general organizadora” y, más adelante, un comité organizador, presidido por Alfredo Chavero, hizo posible no sólo un mayor poder de convocatoria, sino la difusión plena y controlada de los preparativos del acto a escala nacional.58 Las demandas más o menos espontáneas a favor de la creación de otros monumentos y rituales dedicados al héroe adquirieron, en el contexto de estos preparativos, un escenario propicio para expresarse.59

La denominada “comisión ejecutiva”, presidida por Vicente García Torres, dio a conocer el 13 de julio de aquel año el programa conforme al cual se desarrollarían los festejos.60 El documento planteó un homenaje bajo la modalidad de un cortejo fúnebre, en clara alusión a los festejos de 1872 y 1880. Como en ocasiones anteriores, la conmemoración sería eminentemente luctuosa y terminaría en San Fernando, sólo que ahora partiría del Palacio de Minería. Los contingentes participantes representaban más o menos a los mismos grupos que en otros años: prensa liberal, diputados constituyentes, escuelas —preparatorias, profesionales, municipales y lancasterianas—, asociaciones particulares y sociedades mutualistas, oradores, familiares del homenajeado, bandas militares y musicales. A ellos se sumó una comitiva muy significativa de funcionarios públicos tanto federales como estatales.61 Uno, de entre todos estos elementos, destaca entre ellos. Me refiero a la participación del grupo de “los inmaculados”,62 a saber, las personalidades más cercanas a Juárez, que lo acompañaron por su peregrinación en la frontera norte en los momentos más duros de la guerra de intervención y que no pisaron territorio alguno controlado por las fuerzas extranjeras.

Guillermo Prieto fue el orador designado para pronunciar el discurso en nombre de este peculiar grupo. Y aun si en algunas de sus palabras se alcanza a percibir el eco de la animosidad pasada, el panegírico revela la profunda conciencia del escritor de la necesidad de reivindicar la memoria del oaxaqueño en aras del patriotismo. En sus palabras, “el ideal de libertad” y “el sueño de igualdad” constituían la obra que Juárez quiso y

supo consumar inflexible, con fe sublime y con esfuerzo titánico. Y sean los que fueren los defectos de su personalidad, y encarnícese cuanto se quiera el rencor hincando su diente en su memoria, nacerá y se renovará inextinguible el amor a Juárez, mientras quede un átomo de dignidad en las almas y una sola gota de sangre en el corazón de los verdaderos patriotas.63

La particular relevancia de los festejos de 1887 estriba en el ánimo de colaboración y consenso que se reveló tanto en la organización como en la realización del evento. La celebración logró proyectarse más allá de las diferencias entre las élites políticas y, lejos de difuminarse entre las demandas espontáneas y la crítica, pudo articularse como un poderoso mecanismo de legitimación política incluso en el ámbito nacional.

La imagen de Juárez y el culto a su memoria fueron reivindicados como factores de unidad, gracias a lo cual pudieron utilizarse como referentes muy eficaces de propaganda política.64 La manipulación de su figura por el régimen porfirista, un fenómeno ampliamente documentado por Charles A. Weeks, es incontestable y a la vez simultánea a la presencia de otras formas de culto ajenas a la promoción gubernamental. La institucionalización del homenaje luctuoso no debe disociarse del valor simbólico que había adquirido la celebración del juarismo en los años precedentes, pues fue precisamente gracias a ello que el gesto de rememoración comenzó a utilizarse como capital político. La imagen del héroe civil preexiste a los festejos de 1887 y su valor radica en el significado que fue adquiriendo la figura del estadista como un principio ético alrededor del cual se articulaban los valores de la libertad, la legalidad y el orden. Semejantes atributos ya formaban parte del repertorio iconográfico y discursivo gracias al cual la imagen de Juárez se había vuelto familiar, al menos para las élites educadas. Estos grupos encontraron, mediante los distintos y cada vez más institucionalizados ensayos del ritual luctuoso, un símbolo de cohesión, un referente de consenso que ciertamente no diluyó sus diferencias pero constituyó, a partir de entonces, un mecanismo legitimador.

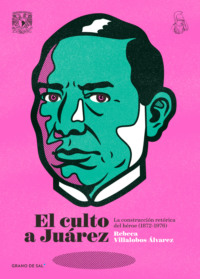

FIGURA 1.9. “El último patriota mexicano. Entre Scila y Caribdis”, litografía de “Fígaro” publicada en El Hijo del Ahuizote, 17 de julio de 1887.

Para ese momento, la proyección de la imagen de Juárez y el culto funerario a su memoria habían cobrado tal relevancia que la prensa comenzó a generar una iconografía que, gracias al grabado y la ilustración en general, hacía de la ceremonia luctuosa del “18 de julio” el objeto directo y a veces exclusivo de sus representaciones. El personaje comenzaba a disociarse de su realidad individual para adquirir connotaciones aún más simbólicas. Ejemplo de ello son las litografías publicadas por El Hijo del Ahuizote en recuerdo de los festejos de julio que, año tras año, se encargaron de difundir la imagen estereotipada de este Juárez marmóreo. Una de estas ilustraciones resulta especialmente significativa no sólo por el hecho de que se publicó el mismo año de 1887, sino también porque constituye una síntesis de los atributos del héroe civil.

En “El último patriota mexicano”, de Fígaro (figura 1.9), litografía publicada por El Hijo del Ahuizote,65 la figura de Juárez es representada, como ya venía siendo habitual, mediante su busto. Vista en conjunto, la imagen representa con tintes de tragedia la penosa lucha de la República por sobrevivir a los embates de dos grandes peligros: el “Imperio” y el “Clericalismo”. La presencia de estos monstruos marinos —referidos con los nombres mitológicos de Escila y Caribdis— atenta contra la República y el último patriota. El ancla que sostiene, en solitario, a la mujer en medio del mar tempestuoso es la fortaleza del prócer, que se sujeta del mástil de la “constancia”. Brazos firmes, manos grandes y cabeza prominente son los rasgos más destacados de esta efigie de semblante impasible y mirada penetrante. El dramatismo de la escena se consolida con la evocación de la tormenta, las furiosas olas de la guerra civil y el fanatismo religioso, cuyo origen no es otro que el imperio representado por la cabeza de Maximiliano, claramente delineada en un primer plano. En medio del amenazante entorno, el patriotismo prevalece mermado y aun así vigoroso, guiado por el faro de una Libertad que se antoja más una utopía que una labor realizada. La voluntad férrea de Juárez simboliza precisamente la lucha por ese ideal que buena parte de la opinión pública juzgaba entonces un proyecto inacabado.

En otras ilustraciones de El Hijo del Ahuizote, publicadas siempre en el mes de julio entre 1887 y 1905, fue habitual la reiteración del homenaje luctuoso en imágenes que sustituían la referencia directa al personaje con la representación del mármol de los hermanos Islas.66 Al pasar de los años, y en gran medida gracias a la proyección que adquirió la conmemoración luctuosa de 1887, el culto funerario se fue convirtiendo en un atributo más del héroe.67 Aunado a esto, podemos decir que, al menos en el ámbito iconográfico, los años que van de 1887 a 1891 son el escenario de construcción de una imagen cada vez más simplificada, aunque también más simbólica y emblemática. Lo que quiero decir con esto es que, salvo algunas excepciones, la figura de Juárez tendía a sintetizarse en función de una gama limitada pero muy significativa de atributos que parecían irse simplificando con una suerte de compulsiva reiteración. Las representaciones de cuerpo entero se habían vuelto menos habituales y también la alusión a un repertorio más amplio de objetos, siendo más bien el busto, y muchas veces tan sólo ese rostro impasible, sereno o rígido, lo que se difundía de modo más recurrente. La extraordinaria litografía de J. F. Lizardi (1877), elaborada con la caligrafía de los famosos Apuntes para mis hijos, es un buen ejemplo en ese sentido. La calidad técnica de la pieza es notable, al igual que su sobriedad y simpleza. Más allá del significativo gesto de mostrar a Juárez recurriendo a su propia pluma, no existe ninguna otra alusión que simbolice sus atributos como estadista. Lo que ofrece la representación es tan sólo la mirada penetrante y el semblante sosega do y diáfano. Con el pasar de los años, la producción de objetos similares se hizo más común. A finales del porfiriato, la explotación de esta imagen creció vertiginosamente gracias a la elaboración de piezas conmemorativas que, como veremos más adelante, también desempeñaron una papel fundamental en la propagación de esta figura tan idealizada como estereotipada del héroe.

El crecimiento en la producción y la difusión del repertorio iconográfico juarista es, por otro lado, proporcional a la tematización historiográfica que, hacia finales de este periodo (1872-1890), aumenta en volumen y también en complejidad. Para 1889, el culto al héroe comienza a alimentarse no sólo de aquel simbolismo en torno al patricio o al inmaculado, sino también de literatura histórica muy digna de tomarse en cuenta. Al Compendio antes citado de Manuel Payno (1880) se sumaron otros libros de texto, como el de Luis Pérez Verdía,68 publicado en 1883, y las Lecciones de historia de Guillermo Prieto, cuya primera edición es de 1886. Por esos años también vio la luz la Historia y política de México (1821-1882) de Ignacio M. Altamirano. Estos recuentos reservaron un lugar muy especial al liberal oaxaqueño pero no en todos los casos compartieron el tono exaltado de los típicos discursos conmemorativos. La versión que ofrece Pérez Verdía, por ejemplo, resulta más sobria y balanceada que la de Prieto, mientras que la de Altamirano se muestra abiertamente crítica.69 Pese a todo, para finales de la década de los años ochenta, la presencia de nuestro personaje en los anales de la historia patria era inobjetable, aun cuando la valoración de sus atributos y el significado de su legado se justificaban en virtud de argumentos muy distintos. El tomo V de México a través de los siglos, dedicado a la gesta reformista, tal vez sea la expresión más contundente en ese sentido.

Para 1889, la historia de la epopeya colectiva había sido contada. México a través de los siglos era, después de cinco largos y tortuosos años de manufactura, el monumento literario a la República triunfante. Juárez desde luego ocupa un lugar muy significativo en esa historia, pero también constituye el objeto de una reflexión que no tiene cabida en el contexto de la conmemoración luctuosa. No hay que olvidar que el episodio relativo a la Reforma fue compuesto por José María Vigil, una de las plumas más agudas del género histórico cultivado por aquellos años. El Juárez de Vigil, aunque exaltado por el autor en ese y otros textos, tiene un valor relativo. El estudio elaborado por Evelia Trejo ilustra bien la complejidad que solía atribuir dicho historiador a los grandes procesos históricos. Bajo su óptica, la gesta liberal “no dependía de voluntades individuales, sino de intereses superiores que radicaban en el espíritu de la sociedad misma”.70 De acuerdo con la interpretación de la autora, el Juárez de México a través de los siglos “simbolizó utopías”, pero lo hizo de un modo distinto al ejecutado por la litografía de “El último patriota”. En esta última, el oaxaqueño es el único protagonista de una lucha que en la interpretación de Vigil, en cambio, no se reduce a la voluntad y las acciones del héroe.71

No deja de llamar la atención que el personaje haya recibido dos tratamientos tan distintos hacia el final de este periodo. Por un lado, las distintas expresiones del culto funerario promovieron la difusión de una imagen esencialmente simbólica, y por lo mismo en alto grado estereotipada, del héroe. Por el otro, la narrativa historiográfica (que no fue ajena al contexto de las conmemoraciones luctuosas) fomentó una valoración más permeable a la deliberación y al análisis. Sin embargo, el discurso historiográfico no fue el vehículo más eficaz para la difusión de la imagen de Juárez durante las últimas tres décadas del siglo XIX. En estos años, la estrategia más habitual para significar la presencia del héroe fue de naturaleza poética. Tanto la plástica como el discurso encomiástico construyeron la figura del héroe por medio de asociaciones simbólicas esencialmente metafóricas. Esto hizo posible la difusión de una imagen relativamente accesible y plenamente compatible con las exigencias propias de la conmemoración luctuosa. Pese a ello, en las postrimerías del siglo XIX se fueron gestando cambios en la configuración del mito juarista que deben señalarse para entender sus nuevas formas de expresión.

En 1891, Porfirio Díaz inauguró la primera estatua de su otrora adversario en la capital del país.72 La intención de expresar el homenaje al héroe por medio de la monumentaria no era inédita, pero el ritual que posibilitó su materialización sí lo fue. El Juárez sedente de Miguel Noreña es el primer monumento de importancia nacional instituido al margen de la conmemoración luctuosa. Por primera vez en casi veinte años, los festejos tuvieron lugar no un 18 de julio sino un 21 de marzo, día del natalicio del Benemérito.

EL INDIO SUBLIME: DEL RITUAL FUNERARIO AL CULTO CÍVICO (1891-1910)

A partir de 1891 el culto funerario, relativamente fragmentario y caracterizado casi exclusivamente por los gestos propios de la conmemoración luctuosa, se transformó de manera importante. Uno de los cambios más notables fue la exponencial difusión de la imagen juarista como símbolo nacional, posibilitada por una gestión gubernamental más organizada y, sobre todo, más eficaz. El resultado fue la conversión del ritual funerario en un culto cívico de alcance nacional. El primero y tal vez más evidente síntoma de esta transformación fue el hecho de conmemorar un natalicio y no un deceso. Este elemento, aparentemente insignificante, tiene la mayor relevancia porque evidencia otras formas de entender el espacio y el sentido de los rituales públicos.

Por las razones expuestas en la primera sección, el Mausoleo a Juárez, si bien legitimado como un espacio de conmemoración pública, nunca abandonó (no lo ha hecho hasta la actualidad) su lugar parcialmente marginal debido al ámbito que le es propicio: el del sepulcro. Es un monumento, sí, pero antes que eso es una tumba y su sentido está determinado por la aflicción y la intimidad propias del gesto luctuoso. En contraste, la monumentaria juarista posterior a 1890 está determinada por los espacios abiertos y por un ánimo festivo. Una de las manifestaciones más evidentes de este cambio de rumbo es la versatilidad que comenzó a revestir el homenaje al héroe. A lo largo de estos 20 años (1891-1910), la figura del héroe civil fue reivindicada en todas las conmemoraciones patrióticas importantes en el plano nacional. Los objetos de culto creados para tal efecto no sólo se multiplicaron, sino que se volvieron apropiados para expresar ideas y sentimientos diversos. A los valores y principios que Juárez había simbolizado hasta entonces (la libertad, la ley y el orden, fundamentalmente) se sumaron otros, como la celebración del poder del Estado y el sentido de unidad nacional. Las emociones evocadas en cada ritual ya no se limitaban a la añoranza o el lamento por la pérdida, hasta cierto punto opacadas por los sentimientos de triunfo y orgullo por el progreso y la identidad nacional.

La inauguración de la estatua de Miguel Noreña tuvo lugar el 21 de marzo de 1891 en una ceremonia presidida por Porfirio Díaz en el Segundo Patio Mariano del Palacio Nacional. La crítica académica más reciente ha calificado el bronce como “una estatua de austera sencillez cívica” que muestra al personaje en su “calidad de presidente”, “en pose meditativa, sin acentos grandilocuentes”.73 De acuerdo con esta caracterización, la obra expresa los atributos que, hasta entonces, se asociaban habitualmente con la imagen de Juárez (la templanza, la serenidad y la impasibilidad). Pero su articulación en este espacio dio realce a la noción de liderazgo inherente al poder presidencial. Y, en efecto, la templanza del político puede interpretarse, en este caso, como el origen de su fortaleza en cuanto hombre de Estado, el germen de su férrea voluntad para la acción. Como ocurre en muchos de los retratos de Benito, la silla “más que un objeto es un símbolo”.74 Pero al tratarse de una estatua en bronce de tamaño natural, la de Noreña, situada en un pedestal y colocada en uno de los recintos centrales del Palacio Nacional, logra un efecto que tal vez ningún óleo puede producir.

En términos generales, la estatuaria constituye una manifestación más compleja social y culturalmente. Producir y dar a conocer una litografía, un retrato o un soneto es asunto muy distinto al de auspiciar, elaborar y gestionar un monumento que, por sus características, casi siempre involucra la esfera pública. Estas construcciones delinean espacios tanto físicos como imaginarios y su vigencia depende no sólo de su mantenimiento en términos prácticos, sino de la aceptación que el entorno social les brinda o les niega. A lo largo de esta segunda etapa del culto a Juárez se promovió como nunca antes la difusión de su imagen por la vía de la monumentaria y por medio de otras manifestaciones estrechamente asociadas con la organización del espacio público. Otro aspecto notable en estos casi 20 años es la preponderancia que fue adquiriendo como figura tutelar, como modelo de liderazgo, incluso por encima de la idea de respeto a la ley. De ahí que no resulte difícil entender la manipulación que las élites porfirianas hicieron de su memoria en estos términos, con la finalidad evidente de justificar o atacar un régimen cuya principal fortaleza fue la consolidación del poder del Estado, y no tanto su observación irrestricta del derecho.

A lo largo de la última década del siglo, el culto a Juárez se convirtió en un elemento especialmente poderoso en el ejercicio de legitimación y disputa política. Pasada la primera conmemoración del natalicio, sobrevino la dificultad de organizar los festejos luctuosos.75 Dos grupos compitieron por la organización del acto: uno semioficial, representado por el Comité Patriótico Liberal, y otro independiente, encabezado por el Grupo Reformista y Constitucional. Aunque al final la disputa no tuvo mayores implicaciones, permite apreciar hasta qué punto no sólo la celebración sino su misma organización se había convertido en un elemento atractivo para los distintos grupos en el poder.

La conmemoración luctuosa de 1891 fue increíblemente prolija en términos retóricos y encomiásticos: el lenguaje llegó a rozar excesos verdaderamente notables. Pero, si algo destaca en el acontecimiento, es la necesidad, al menos desde el punto de vista argumentativo, de justificar la supuesta unión simbolizada por la figura de Juárez. El acto fue cubierto por publicaciones como El Siglo Diez y Nueve pero también por la prensa satírica. Una vez más, El Hijo del Ahuizote se hacía partícipe de esta controversia, refinando sus estrategias irónicas, aprovechando cada oportunidad para criticar la falsa solemnidad del acto, mas nunca la legitimidad de su existencia. En los años posteriores, sin embargo, la publicación dio tregua al sarcasmo y se volcó en la veneración, al refinar cada vez más la representación de sus ya conocidos episodios del “18 de julio”. Resulta notable que, en este contexto, el rostro de Benito Pablo aparezca cada vez menos, para ser sustituido por alegorías de la tumba y la Patria.

Desde el oficialismo, por su parte, también se registraban novedades. Desde 1900 se venían elaborando, a solicitud del Ejecutivo, diversos proyectos para la realización de un nuevo monumento al Benemérito. Como había sucedido antes, las distintas alternativas se ventilaron en la prensa.76 Una de ellas, especialmente significativa por lo que pretendía representar, fue un proyecto escultórico conocido con el nombre de “Zapoteca”. Éste planteaba nada más y nada menos que la elaboración de un “verdadero monumento conmemorativo”. Su defensa y su descripción en las páginas de El Imparcial son tan reveladoras, que vale la pena ofrecer la cita textual:

De los tres proyectos, es el tercero sugestivo a primera vista, es un verdadero monumento conmemorativo, es nacional y profundamente original puesto que está constituido con los elementos de una civilización autóctona. La idea desde luego, sorprende, ya hiere por su bella simplicidad, porque es justo y adecuado. Honrad al noble indígena de raza pura, poniendo a contribución para honrarlo, el alto genio de la raza a que perteneció. No se concibe a Juárez entre columnas jónicas o bajo arcos ojivales. Sólo un artista arqueólogo pudo concebir ese monumento en que parece resucitar el genio zapoteca.77

Si semejante propuesta se hubiera concretado, tal vez estaríamos hablando del culto a Juárez de esos años en otros términos. Sin embargo, esto nunca ocurrió. Como señalé en la primera sección de este capítulo, las alusiones al origen étnico de Benito Pablo estaban destinadas a enaltecer la fortaleza y perseverancia del personaje, mas no a reivindicar, por asociación de ideas, la identidad étnica y social del pueblo mexicano. Los panegíricos de la época se deleitaron cultivando la fábula del indio triunfante, aquel que a pesar de “nacer en lo más bajo, en lo más hondo de una raza extinguida casi, por la conquista española, embrutecida por tres siglos de opresión y de esclavitud”, había logrado vencer todas las adversidades hasta ocupar la suprema magistratura de la República.78 Como salta a la vista, la admiración era en gran medida producto del racismo de las élites, pues se elogiaba precisamente la capacidad de Juárez para remontar su origen étnico y social en pos de una genuina liberación. El triunfo no provenía de aquel trasfondo indígena que las élites casi siempre juzgaron oscuro e inescrutable sino de su voluntad para transformar al “indio de raza pura zapoteca, que creció y vegetó perdido en el enervante subsuelo de la domesticidad”, en el “inmortal de América”.79

El proyecto monumental que terminó por materializarse diez años después de la convocatoria hecha desde el gobierno constituye precisamente un elogio, el más emblemático de ellos tal vez, a la figura del héroe civil. El complejo escultórico que hoy se conoce como Hemiciclo a Juárez, y que a principios del siglo XX se denominaba simplemente como Monumento a Juárez, lejos de distanciarse de los referentes clásicos los exhibió y amplificó de forma extraordinaria. Como muchas otras manifestaciones decimonónicas, elude la reivindicación del origen étnico del personaje en aras de celebrarlo como emblema político. Los atributos indígenas de Benito Pablo no desempeñan un papel importante en este tipo de representaciones. Cuando lo hacen, es sólo para enfatizar la excepcionalidad de su noble y firme temperamento. Esto ocurre en la mayor parte de las expresiones retóricas que hacen uso del apelativo “indio sublime”. La mención de su condición indígena no debe confundirnos, pues se trata, literalmente, del indio enaltecido o excelso, dos de los más recurrentes sinónimos de sublime. Lo que se connota positivamente no es, como tal, el ser indio, sino el hecho de haber superado (sublimado) esa condición. Hablamos, en resumidas cuentas, del homenaje a un indio por su asombrosa capacidad para dejar de serlo, transformando su identidad en la de un genuino héroe civil.

Cabe mencionar que el apelativo “indio sublime” había emergido en la esfera de la retórica luctuosa desde el año de 1874, pero su presencia no siempre es constante y las alusiones no resultan del todo claras aun cuando son significativas.80 En el contexto estrictamente historiográfico, es imposible omitir la clara influencia de las doctrinas evolucionistas o positivistas en la interpretación de los componentes étnicos como un factor de desarrollo histórico. Ya sea por medio de la alusión poética y exaltada o por medio del análisis razonado, la construcción de la figura de Juárez se fue alimentando de menciones, las más de las veces vagas o contradictorias, de su capacidad para superar su primigenia y abatida condición social. Uno de los artículos conmemorativos publicados en El Universal, en julio de 1895, involucra el uso de ambas estrategias. Se refieren ahí, por un lado, algunos de los términos del lenguaje positivista, como las nociones de “consolidación social”, “medio social” y “organismo” para describir el desarrollo inexorable de México por la ruta del progreso; sin embargo, el autor abandona rápidamente el esquema analítico de la jerga positiva (rasgo muy frecuente de un amplio sector de la literatura supuestamente positivista de la época) para romantizar la indianidad y reivindicar la importancia social del personaje.81 El efecto se logra mediante un mecanismo recurrente en los procesos de sublimación: la analogía entre dos personajes en principio radicalmente distintos pero asociados en virtud de su idealización como figuras modélicas. Vigil ya había ensayado esa estrategia, mucho más lograda gracias a su profunda capacidad de interpretación histórica, al equiparar a Juárez con Hidalgo.82 En el artículo de El Universal, por su parte, la figura que complementa y a la vez enaltece la del liberal zapoteca es la de Cuauhtémoc. Para el autor de este artículo, el paralelo entre ambos personajes era inobjetable: se trataba de “la lucha contra una raza superior, contra una civilización más avanzada, teniendo por amparo la justicia y el derecho”. Pero la diferencia fundamental radicaba en el desenlace de sus proyectos: el final trágico de la lucha comandada por el emperador azteca, cuya consecuencia fue la “muerte lenta e irremediable” de todo un pueblo, frente al triunfo de Juárez que, “aceptando igual reto, abrazando la misma causa, realiza la noble empresa y el alma heroica del águila azteca parece haber anidado en la serena personalidad del sublime desterrado de Paso del Norte”.83

Las virtudes de este claro ejercicio de encomiástica retórica difícilmente descansan en la lógica de su argumentación y mucho menos en su exactitud histórica, punto menos que inexistente en cada paso de este abigarrado “argumento”. Una cosa, no obstante, resulta evidente, y de ahí su significación respecto de lo que nos interesa. En primer lugar, la analogía entre los dos personajes permite establecer, con una lógica endeble pero retóricamente efectiva, dos causas asociadas en un mismo punto: lo que importa aquí no es sólo la libertad de esa nación que emerge con la Independencia, sino la libertad como un acto universal en sí mismo. La redención y la superación de los hombres se plantea como una suerte de derecho universal que, no obstante, sólo aquellos con arrojo y atributos verdaderamente heroicos pueden conseguir. En el contexto de esta analogía, el elemento fundamental lo constituye la fuerza que Juárez lleva “dentro de sí”. Su ser indígena es precisamente la matriz, el núcleo profundo y desde luego enigmático, desde donde emergen sus atributos más notables: “la actividad paciente de una voluntad sostenida”, “la energía que está en su dulzura” y “la vitalidad que está en su paciencia”.84

Representaciones como ésta constituyen un pálido intento por mostrar los orígenes étnicos de Juárez, y por analogía también los del pueblo o la patria mexicana, como un factor que posibilita el progreso en lugar de obstaculizarlo. Sin embargo, se trata de tentativas más bien débiles, argumentos condicionados por el racismo de la época y también por la necesidad de reivindicar valores distintos a los de la justicia social. Las loas de las que aparentemente es objeto el Benito indio son en realidad un esfuerzo por señalar y celebrar su inveterado liberalismo. De acuerdo con este argumento, Juárez constituye “la condensación del sentimiento de libertad de la raza india, de la raza conquistada”. La significación histórica del personaje radica en la ulterior redención de toda su raza (tal vez de todas las razas oprimidas), acontecimiento que, por extensión, deriva en la redención y liberación de la patria mexicana.85

En uno de sus artículos sobre el tema, Rogelio Jiménez Marce ofrece una interpretación que en buena medida explica la peculiar lógica de este ejercicio retórico. Al describir las condiciones de producción de las llamadas “hagiografías profanas”, Jiménez revela los vínculos que el discurso decimonónico estableció entre el pasado indígena, la conformación de la nación mexicana y el proyecto liberal, por medio de la creación de tres grandes arquetipos heroicos. Para los liberales del XIX,

la independencia era el mayor bien que había logrado el país. Con base en este argumento se elaboró un interesante vínculo entre los héroes representativos de la genealogía histórica liberal: Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Benito Juárez. Cada uno de ellos compartía un mismo atributo: se habían destacado por haber peleado en defensa de la independencia y de la libertad de una patria mexicana, misma que ya estaba presente en la historia desde su antigüedad.86