Kitabı oku: «Blank Generation», sayfa 2

Kapitel Zwei

Vor einiger Zeit saß im Kino ein hübsches Mädchen vor meiner Frau und mir, und alles, was ich von ihr sehen konnte, war ihr Haar. Als ich in der Grundschule im Klassenzimmer hinter Mädchen saß, konnte ihr Haar mich zum Wahnsinn treiben. Es war nicht einmal wirklich lebendig, aber ergreifender als die Gesichter der meisten Menschen wegen der Intimität, mit der es mit seiner Trägerin in Verbindung stand. Es war unerreichbar, während es direkt vor mir war, völlig entblößt, mit all seinen unkontrollierten, wilden Implikationen und Botschaften seiner Pflege, und ich empfand es als herzzerreißend, dass seine Besitzerin nichts von seiner Wirkung ahnte. Es war, als beobachtete man heimlich einen schlafenden Menschen.

In der dritten Klasse war ich verrückt nach Mimi McClellan. Wenn ich versuche, mir ein Bild von ihr zu machen, so ist da kein Gesicht. Nur ihr hoch toupiertes dunkelblondes Haar. Aber wenn ich es mir überlege, dann gab es damals niemanden, der in dem Alter die Haare toupierte. Es war das Jahr 1958, auch die Frauen trugen noch nicht eine solche Frisur, bis zwei oder drei Jahre später Jackie Kennedy ihren Auftritt hatte. Nachts lag ich in meinem Bett, dachte an Mimi McClellan und phantasierte, ich würde von einem Auto angefahren, so dass sie meine Hand nehmen würde und ich ihr sagen könnte, dass ich sie liebe.

In der sechsten Klasse war es Janet Adelstein. Es ist wahrscheinlich Janets Haar, das ich Mimi zuschrieb. Denn Janet hatte eine von Haarspray konservierte, dunkelblonde Hochfrisur, von der ein seidiger, wohlduftender Hauch ausging.

Die jungen Mädchen trugen weiße Baumwollblusen mit Ringelkragen, Strickjacken und Hosenröcke. Vielleicht noch eine zierliche Halskette aus Gold, Tennisschuhe oder Bass Slipper und Söckchen. Viele der Mädchen in der Klasse hatten schon Brüste. Janets Brüste waren größer als die der meisten anderen.

Verrückt nach Mimi McClellan.

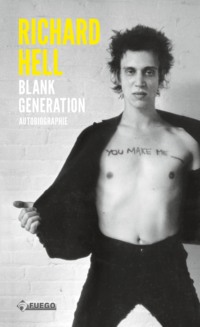

© by Richard Meyers, mit freundlicher Genehmigung der Fales Library and Special Collections, New York University Libraries

Ich offenbarte ihr nie meine Gefühle für sie. Jahre später trafen wir uns irgendwo zufällig, unterhielten uns, und es stellte sich heraus, dass auch sie damals in mich verknallt war. Irgendwie tragisch, geradezu Shakespearhaft.

Ich weiß nicht mehr, wann ich zu onanieren anfing, aber es war lange, bevor ich ejakulieren konnte. Wir Jungen glaubten, Wichsen oder Sex zu haben sei etwas Perverses und Schlechtes. Ich hatte die Taktik, mich damit zu entschuldigen, dass ich einen Ständer nicht durch tatsächliches Berühren des Penis kriegte, sondern durch die bloße Vorstellungskraft. Denke ich heute an diese Phantasien, dann würde ich sie gerne sehen können, als ob sie Filme wären – ich hatte so wenig Ahnung von Sex, da wäre es cool zu sehen, was mir durch den Kopf ging (ich weiß noch, dass Roy Bakers Mutter manchmal dabei eine Rolle spielte).

Zu der Zeit, da ich dreizehn war, war das Wenige, was ich über die sexuelle Mechanik wusste, eine Menge. Schon ein Bild malen mit wenigen Details wie ein Unendlichkeitszeichen mit einem Punkt in der Mitte beider Schleifen und darunter die Umrisse eines Stundenglases, das in der unteren Hälfte ein gekritzeltes, abwärts zeigendes Dreieck hatte, reichte schon, um bei einem Jungen eine gewaltige Erektion hervorzurufen. Am Anfang der achten Klasse achtete ich beim Laufen monatelang darauf, meine Schulbücher vor meine Jeans zu halten, um die Beule zu verbergen. Manchmal entkamen nur durch die Reibung am Stoff ein paar Tropfen Flüssigkeit, und einmal stand ich auf dem vollen Schulkorridor und hatte eine Ejakulation.

Als es mir mit dreizehn oder vierzehn endlich gelang, einen Finger in eine Vagina zu stecken, hatte ich das Gefühl, in eine neue, fast übernatürliche Dimension eingeweiht zu werden, als hätte ich das Schwert aus dem Stein gezogen. Danach machte ich einen langen Spaziergang und hielt alle paar hundert Meter meine Finger unter die Nase – das Duftabzeichen meines neuen Königreichs.

Ich hatte keinen richtigen Sex, bis ich fünfzehn war. Ich war an ihr nur interessiert, weil ich glaubte, sie werde mich vielleicht ranlassen. Der Sexualtrieb überwältigt fast alles. Viele sind beim Ficken gestorben. Woher kommt denn schließlich rücksichtslose Aggression, wenn nicht vom Testosteron? Und woher kommt dieses Testosteron? Dieses unglückliche Mädchen jedoch mochte Sex ganz und gar nicht, und auch sonst kaum etwas, soweit ich das feststellen konnte. Sie arbeitete als Bedienung in einem Autokino in der Nähe der Universität. Sie war neunzehn und ein Landei aus den Appalachen; sie war nicht nur engstirnig und ungebildet, sondern auch dumm wie Stroh und fast genauso lebhaft. Jedes Mal, wenn ich mir dort einen Hamburger kaufte, flirtete ich mit ihr. Ich erzählte ihr, ich sei Medizinstudent im ersten Semester. Ich begleitete sie von der Arbeit nach Hause. Bald gab sie mir den Schlüssel zu ihrem Apartment.

Der Sex mit ihr war nicht entspannt. Es war, als müsste ich mich durch wildes Gebüsch hacken, das sich an meine Fußknöchel klammerte und das Gesicht zerkratzte, während ich mich vorwärtskämpfte, mit rasendem Herzen, weil der Antrieb so mächtig war, auf weibliche Genitalien, auf eine triefend nasse Muschi. Am Ende war ihre Muschi nicht besonders feucht, denn sie war nervös und gehemmt. Es war schrecklich, sie zu ficken, auch wenn ich nicht genug davon bekommen konnte. Selbst als endlich ihre Klamotten weg waren und sie unter mir auf dem Bett lag, machte sie nicht mit, sondern widersetzte sich, um den Schein zu wahren, und während der Penetration gab sie sich völlig unbeteiligt, lag stoisch da und vollführte ein oder zwei ablehnende Hüftstöße. Damit wollte sie kundtun, dass sie keine verruchte Person war, sondern diesen peinlichen, scheußlichen Akt nur mir zu liebe als einen widerwillig gewährten Gefallen zuließ.

Es soll immer noch Gesellschaftsschichten geben, wo ein solches Verhalten selbst zwischen verheirateten Paaren üblich ist. Was großartig für die Pornographie ist. Und für die sexuelle Revolution und die Pille und für rebellische, lebenslustige Frauen. Allerdings kann ich es nicht leugnen, dass ich immer noch verklemmt und Amerikanisch genug bin, um schmutzigen Sex zu mögen. Und ich liebe Haare. Weil sie tot und doch etwas Persönliches sind und weil ich gerührt bin von ihrem vergeblichen Bemühen, die Stellen, wo sie wachsen, zu wärmen und zu schützen.

Kapitel Drei

So linkisch und seltsam ich auch seit dem zwölften Lebensjahr war, immer noch fühlte ich mich als romantischer Held und wollte unbedingt eine Versöhnung zwischen meinem Inneren und Äußeren, selbst wenn das Ergebnis grotesk war. Als Kind phantasierte ich manchmal ein Leben als bettlägeriger fettleibiger Einsiedler, der wie eine Spinne in ihrem Netz mit der ganzen Welt fertig wird, empfindlich für jedes Zittern und sofort darauf reagierend. So jemand wie ein verschwenderischer Orson Welles oder verrückter Howard Hughes, ein ruheloser Superman. Ich hielt mich für faszinierend und charmant, wagte aber klugerweise nicht, es in Gesellschaft zu testen.

In der neunten Klasse geriet ich häufiger in kleine Konflikte mit den Autoritäten. Einmal benutzte ich Substanzen aus einem alten Chemie-Baukasten, um in meinem Schulbus eine Explosion herbeizuführen. Es war nur Lärm und Rauch, aber ich hatte meinen Spaß. Dafür erhielt ich drei Tage Schulverbot.

Einige Zeit später legte ich eine Packung Feuerwerkskörper in ein Schließfach auf dem Schulkorridor und brachte sie mit einer brennenden Zigarette zur Explosion. Im Metallschrank gab es ein lautes Krachen. Meine Klassenlehrerin stürzte nach draußen und kam keuchend zurück: »Die Uhr ist explodiert!« Ich konnte nicht aufhören zu lachen, was mich wohl verriet. Diesmal wurde ich für drei Wochen vom Unterricht ausgeschlossen.

Dann bekam ich völlig überraschend ein Stipendium für Sayre, die einzige Privatschule in der Stadt. Mein Biologielehrer aus der siebten Klasse war dorthin gewechselt, und die Schule hatte mit einem Stipendienprogramm für zwei Schüler begonnen. Meine Mutter erhielt einen Telefonanruf mit dem Angebot, für mich das volle Schulgeld zu bezahlen.

Larry Flynn, der andere Stipendiat, wurde mein bester Freund. Er hatte Leichtathletik als Schwerpunkt, ich sollte mich auf wissenschaftliche Fächer konzentrieren. Er wurde der Quarterback des bunt zusammengewürfelten Footballteams und der Star im Basketball, während meine Noten schlecht blieben, aber uns beiden gefiel die neue Situation. Die reichen Mädchen waren inspirierend. Diese schlanken süß riechenden blassen sommersprossigen Körper, eingewickelt in Kaschmir und in ägyptischer Baumwolle. Die Girls auf der Privatschule waren rauer und in mancher Hinsicht sexier, aber für jemanden wie mich war es schwer, aus ihnen schlau zu werden. (In der achten Klasse, als sich die erste Chance ergab, Sex mit einem Mädchen zu haben – ein armes Arbeiterkind aus der Schule und eine Jungfrau wie ich –, hörte ich irgendwann auf, weil es sie zu schmerzen schien. Schnell fand sie einen weniger rücksichtsvollen Typ.) Ich war glücklich an einer so kleinen Schule wie Sayre, wo jeder jeden kannte. Allerdings bekam ich auch dort Ärger.

In meinem Viertel konnte man damals innerhalb kurzer Zeit ein Auto mit dem Schlüssel im Zündschloss finden. Ich borgte sie mir für Spritztouren mit Freunden und versuchte dabei, das Fahren zu lernen, wobei ich nicht vergaß, den Wagen zurückzubringen, bevor er vermisst wurde. Spät abends schlich ich aus dem Haus, und manchmal nahm ich auch den Wagen meiner Mutter oder der Eltern meiner Freunde. Ich glaube, mit denen ging ich rücksichtsloser um. Zweimal wurde ich dabei erwischt. Das erste Mal, als ich die Wagenschlüssel meiner Mutter klaute.

Im Sayre Basketball-Team, 1965 - neben mir: Larry Flynn.

© mit freundlicher Genehmigung von Richard Meyers

Nachdem es endlos lange gedauert hatte, von meinem Zimmer auf Zehenspitzen die knarrende Treppe runterzuschleichen, ging es durch die Haustür hinaus in die großartige Nacht. Draußen war es wegen des Vollmondes und der Sterne heller als im Haus, es war kühl, das funkelnde graue Gras und das Auto feucht vom Abendtau. Freunde warteten bereits auf mich. Wir schalteten in den Leerlauf, schoben das Auto aus der Auffahrt und rollten es den Hügel hinunter, bevor wir den Motor kommen ließen und losfuhren.

Wir beschlossen, uns nach Cincinnati aufzumachen, etwa 150 Kilometer Richtung Norden. Auf der vierspurigen Autobahn zu fahren, war wie ein Rennen durch den Gang eines leeren riesigen Supermarkts. Große Schilder, die alle möglichen Optionen ankündigten, flitzten an der Windschutzscheibe vorbei. Wir lachten und tranken und rauchten. Das unausgesprochene Risiko, einen Unfall zu bauen, erhöhte noch den Nervenkitzel. Ich hatte ganz sicher nicht alles im Griff. Als wir endlich Cincinnati erreichten, wusste keiner von uns, was wir dort machen sollten, also kehrten wir um.

Wieder in Lexington, beschlossen wir, das Viertel der Schwarzen unter dem Viadukt zu erkunden. Ich verfuhr mich in den schlecht beleuchteten, halbgepflasterten Straßen und bei dem Versuch, aus einer Sackgasse herauszukommen, rammte ich einen Mast und würgte den Motor ab. Als ich ihn wieder anließ, hatte das Auto eine Fehlzündung und beschleunigte unkontrollierbar. Schon eine Minute später rasten wir durch die Stadtmitte. Ich hatte Angst, die Bremsen zu benutzen, weil ich glaubte, das könnte das Auto völlig ruinieren. Also schaltete ich die Zündung aus. Als das Auto im Leerlauf ein vernünftiges Tempo erreichte, startete ich den Motor erneut, wieder gab es eine Fehlzündung, und mit Vollgas ging es weiter. Ziemlich schnell erregte dieses Stop-and-Start Dragsterrennen die Aufmerksamkeit der Polizei, und zwei oder drei Streifenwagen tauchten hinter uns auf. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt von vielleicht einem Kilometer trat ich auf die Bremse, wir sprangen aus dem Wagen und rannten weg. Sie jagten uns mit Hunden und schnappten uns.

Bei dem zweiten Vorfall war Leslie Woolfolk beteiligt. Sie war ein blasses, spindeldürres Mädchen, das sich mit einer Gruppe freiwilliger Außenseiterinnen von Sayre herumtrieb. Sie verhöhnten alles und waren wie eine wilde Herde kleinwüchsiger Giraffen mit hübschen, flachen Kätzchengesichtern. Ich mochte sie alle.

Sie war einverstanden, sich mit mir um Mitternacht mit den Autoschlüsseln ihrer Eltern zu treffen. Wir wollten aufs Land nahe der Stadt Versailles fahren, wo ein weiteres Giraffenmädchen auf einer Pferdefarm lebte. Das Auto ihrer Eltern hatte allerdings eine Handschaltung, und das war neu für mich. Wir schafften es bis zur Farm, aber als ich in der Dunkelheit rückwärts aus einer falschen Einfahrt fuhr, vergaloppierte ich mich und blieb hoffnungslos in einem Graben stecken.

Wir verbrachten die kalte Nacht in einer Heuhütte und wärmten uns gegenseitig; leider zog sie die Grenze für Berührungen frustrierend eng. Wir malten uns aus, dass wir den Wagen am nächsten Morgen von einem Traktor herausziehen lassen und dann nach Florida flüchten würden. Im Morgengrauen, als wir wieder im Wagen saßen, klopfte ein Polizist an die Scheibe.

Die Schule drohte mit Ausschluss. Das verstand ich nicht, denn die Sache hatte ja nichts mit der Schule zu tun. Unsere freundlichen Mitschüler jedenfalls protestierten mit einer Petition und der Direktor lenkte ein. Wir wurden beide für zwei Wochen suspendiert.

Als Strafe für das erneute Schulverbot befahl mir meine Mutter, die Holzfassade unseres Hauses zu streichen – die Fenster- und Türrahmen und die Paneelen unter den Dachrinnen. Immerhin erlaubte sie mir, Musik zu hören. Ich hatte einen kleinen tragbaren Plattenspieler mit einem Verlängerungskabel. Ich besaß nur drei LPs: The Rolling Stones, Now!; Bringing It All Back Home von Bob Dylan und Kinks-Size (mit »All Day and All of the Night« und »Tired of Waiting for You«) von den Kinks. Ich spielte sie wieder und wieder, während ich in der Sonne auf der Leiter stand und das Holz anstrich. Die Stones-Platte begann, sich zu wellen. Ich legte sie zwischen zwei Bratpfannen in den heißen Ofen, und am nächsten Tag klang sie sogar noch besser.

Man mag es kaum glauben, doch sieben oder acht Jahre später, als ich selbst eine Band gründete, traf auf diese drei Platten, die ersten, die mir gehörten und die eine Zeitlang meine einzigen waren, immer noch zu, was mich an Musik begeisterte – die Stücke waren schnell, aggressiv und höhnisch, aber komplex und voller Gefühle. Im Jahr 1965 waren sie nur der beiläufige Soundtrack zum Zeit totschlagen; sie bedeuteten mir nicht viel mehr als die Frage, was für ein Hemd jemand trug oder was für ein Fremder neben mir im Bus saß. Klar, wenn ich damals darüber nachgedacht hätte, was ich da hörte, hätte ich gesagt, ich wollte das Leben dieser Jungs haben, die solche Platten machten, bzw. das Leben, das diese Jungs meiner Vorstellung nach hatten, aber ich hielt die Musik einfach für selbstverständlich. Die Musik war alles, was ich wollte – sie erfüllte mich mit Selbstvertrauen und Unruhe und dem Gefühl, ein besonderes Wissen und einen besonderen Sexappeal zu haben, aber ich nahm sie als gegeben hin. Und ich glaubte, ich könnte sie unter den richtigen Umständen selbst machen. Allerdings glaubte ich nicht, dass ich es je versuchen würde. Ich wusste aus Erfahrung, dass das Üben auf einem Instrument langweilig war (ich hatte etwa ein Jahr lang Klarinettenunterricht), und es schien sehr unwahrscheinlich zu sein, ja sogar unvorstellbar, dass jemand, den ich kannte, (nämlich ich) je Platten machen würde.

Kapitel Vier

Eines Tages, auf mir lag der Schatten meiner Teenager-Vergehen, fuhr mich meine Mutter schweigend durch den Verkehr zu einem Einkaufszentrum. Ich saß auf dem großen Vordersitz des ‘55 Buick, der den Kaiser ersetzt hatte. Wortlos hielt sie plötzlich am Straßenrand an und schlug immer wieder heftig ihren Kopf gegen das Lenkrad. Von ihrer Stirn rann Blut. Ich wusste nicht, was ich tun sollte.

Es war wahrscheinlich mein letztes Missgeschick in Lexington, das zu der verzweifelten Reaktion meiner Mutter führte. Rebecca, die Kellnerin bei Big Boy, mit der ich als Fünfzehnjähriger den ganzen Sommer verbrachte, war eines Abends früher von der Arbeit nach Hause gekommen und hatte mich trinkend mit ein paar Mädchen in ihrem Apartment erwischt. Aus Rache rief sie meine Mutter an und behauptete, von mir schwanger zu sein. Sie rief auch den Leiter der Englischabteilung an der Universität an, wo meine Mutter studierte.

Zu dieser Zeit schloss meine Mutter ihre Doktorarbeit ab und bekam eine Stelle als Dozentin für Amerikanische Literatur am Old Dominion, einer staatlichen Universität in Norfolk (Virginia). Dorthin fuhren wir im Sommer 1965 in unserem ersten nagelneuen Wagen, einen roten kleinen Chevy Corvair, den Onkel Dick und Tante Phyllis ihr zur Promotion geschenkt hatten. Wir zogen in ein Apartment im zweiten Stock eines alten zweistöckigen Hauses an der Jamestown Crescent, der Hauptavenue von Larchmont, einem ruhigen, baumbeschatteten Wohnviertel aus den zwanziger Jahren. Das College lag ganz in der Nähe.

Norfolk war ein Nicht-Ort. Dagegen sah selbst Lexington elegant aus. Sein Herz war eine riesige Marinebasis, die größte der Welt, und der Rest der Stadt war eine genaue Entsprechung dieser Trostlosigkeit in Stahl und Beton. Alle Standorte waren durch kleine Tunnel und Brücken über einem Netzwerk verschmutzter Buchten und Wasserstraßen miteinander verbunden. Es gab nur noch wenige Backsteinzeugnisse eines alten Virginia, das mindestens so konservativ war wie das anonyme Militär. Selbst Virginia Beach, die zwanzig Meilen entfernte Atlantikküste, derentwegen meine Mutter den Job überhaupt attraktiv fand, war hässlich: eine schäbige Ansammlung protziger Mittelklassehotels oder schmuddeliger Billigpensionen, umgeben von Reklameschildern, T-Shirt- und Souvenirläden, Fast-Food-Ketten und aneinandergereihter öder Strandhäuser.

Ich wurde für die elfte Klasse in einer riesigen öffentlichen High School angemeldet. Ich war nie fähig gewesen zu lernen, und ich wusste, ich würde wieder sozial nicht dazugehören. Ich hätte lieber ein Zimmer allein in einer billigen Pension irgendwo in den USA gehabt als Schulbücher durch diese scheußlichen Korridore zu tragen.

Nach einigen Wochen der Drohungen und Versprechungen erklärte sich Mutter schließlich bereit, für mich eine Schule wie Sayre zu suchen. Meine Vorgeschichte war ein Problem – nicht nur die Ausschlüsse, auch meine Noten, die gerade mal befriedigend und ausreichend waren, obwohl ich ein Stipendium für Sayre bekommen hatte. Und wir hatten kein Geld. Meine Mutter besprach die Lage mit Grandma Linda. Sie suchten ein wenig und fanden schließlich ein gemischtes Internat in Delaware, das mich akzeptierte. Großmutter gab meiner Mutter einen Großteil des Schulgelds.

Sanford Preparatory School lag etwa achtzig Meilen nordwestlich von Wilmington inmitten von 50 Hektar Feldern und bewaldeten Hügeln. Die meisten der auf sechs Klassen verteilten 165 Schüler wohnten dort. Es gab sechs kleine, nach Geschlechtern getrennte Wohnheime. Einige davon waren umgebaute Farmgebäude, die anderen eine neu errichtete Art von Barracken. Die Klassenzimmer befanden sich in früheren Farmhäusern, und es gab eine moderne Bücherei mit großen Fensterscheiben, die das Innere besonders an Schneetagen behaglich machten. Die Schule hatte ein nagelneues »Fieldhouse« (Sporthalle) sowie Tennisplätze und Felder für Hockey, Baseball, Football und Lacrosse und sogar einen kleinen Stall. Die Jungen trugen Sportsakkos – wahlweise Schulblazer – und Krawatten, und die Mädchen Kniestrümpfe und Schottenröcke und über ihre weißen Baumwollblusen Blazer oder Strickjacken.

Die Umgebung ähnelte der in Sayre. Meine Arbeitseinstellung änderte sich nicht. Schon im Februar bekam ich mit einer Fünf in Mathematik, einer Vier in Spanisch und einer Drei in Englisch eine Bewährungsfrist. Ich hielt die schlechten Noten für ein Problem, aber nicht für ein großes – so war es bereits seit der siebten Klasse. Allerdings ging die Leichtigkeit des Lebens ein wenig verloren. Meine Rolle an der Schule war die des Skeptikers, Unruhestifters und Spaßvogels, der Typ, der nichts ernst nahm und verbotene Abenteuer suchte. Das kam dem ziemlich nahe, wie ich mich sah, aber ich wollte aus dem Rahmen ausbrechen, was das Ausbrechen aus dem Rahmen des Rahmens einschloss.

Eines Nachts im Frühling schlichen ein Freund und ich aus dem Wohnheim, brachen in die Schulklinik ein und stahlen aus einem großen Gefäß etwa zwei Liter kodeinhaltigen Hustensaft mit Kirschgeschmack. Davon trank ich am folgenden Morgen einen Plastikbecher, blödelte in der Klasse herum und nickte irgendwann, den Kopf auf den Armen, ein.

Wir stahlen aus einem großen Gefäß etwa zwei Liter kodeinhaltigen Hustensaft mit Kirschgeschmack.

© mit freundlicher Genehmigung von Richard Meyers

Aftermath von den Rolling Stones, die wir im Zimmer eines Mitschülers hörten, verbinde ich mit Regenwetter. »Stupid Girl«, »Under My Thumb«, »I Am Waiting«. Die Platte war so wild und grell und voller Persönlichkeit. Die Rolling Stones ließen sich auch gute Titel einfallen. Aftermath. Wer hätte gedacht, dass dieses Wort an eine Bluttat erinnert und das Gefühl einer Lawine auslöst? Es scheint ein unschuldiges Wort zu sein, aber nein – isoliert ist es unheilvoll, und es geht nicht um Erwartung, sondern um die Vollendung von etwas Schrecklichem wie einem schweren Verbrechen oder einem anderen Desaster. Es geht um Massentötungen und furchtbare Täuschungen, die Folgen haben.

An die Mythologie von Rock’n’Roll-Bands glaubte ich jedoch nicht. Die Musik war nur ein ganz gewöhnlicher Bestandteil meiner Umgebung. Ich war kein »Fan«. Der Stil einiger Gruppen war aufregend, aber die Musiker waren Leute, die es nur zufällig in die Musik verschlagen hatte. (Ich sehe es noch immer so, wenn eine Band am Anfang steht.) Die halbe Schönheit von Rock’n’Roll besteht darin, dass »jeder es tun kann«, das heißt, man muss kein Virtuose, sondern einfach angesteckt sein und einen unschuldigen Instinkt und viel Glück haben. Deshalb ist es die Kunst von Teenagern. Für mich hatten Bands nichts Ehrfurcht Einflößendes oder auch nur besonders Interessantes. (Erst seitdem ich eine Menge direkter Kontakte mit Popmusikern hatte, kam ich zu der Ansicht, dass sie tatsächlich ein bestimmter Menschenschlag sind, oder genauer gesagt, geworden sind. Ich bin noch heute nicht empfänglich für ihre Anziehungskraft. »Heiliges Monster« ist genau die richtige Beschreibung, zumindest für den Frontmann, den Sänger in einer Band. Um ein Popstar, ein Leadsänger zu sein, braucht man die unzerstörbare Gewissheit seiner eigenen Unwiderstehlichkeit. Das ist der Monsterpart. Wenn dieses Ichvertrauen nicht natürlich rüberkommt, wenn sich deine Existenz nicht ausschließlich darum dreht, dieses Ego in Szene zu setzen, hast du nicht das, was nötig ist, um deinem Publikum die Show, die Erregung zu geben, die es braucht. Das verlangt das Publikum von dem Performer, um sich mit ihm zu identifizieren, um sich selbst das Gefühl für seine eigene Macht zu geben, um die volle Wirkung und den Zweck von Rock’n’Roll zu spüren. Die Neulinge beginnen naiv und geradezu süß, werden aber auf dem Weg zum Ruhm gemästet und getestet, bis es in jeder Dimension grotesk wird außer der der Performance, die mitreißend und erhebend ist. Und das ist der heilige Part. Meistens ist es auch ein monströser Stress für die Adepten. Das ist nicht wirklich ein wünschenswertes Schicksal. Und ein weiterer Grund dafür, dass die Stars so launenhaft sind. Sie hassen alle dafür, sie zu dem gemacht zu haben, was sie sind, und reiben es jedem unter die Nase.)

Im Sommer 1966, nach meinem ersten Jahr in Sanford, wurde ich für meine schlechten Leistungen damit bestraft, dass ich zu Mama Doll, der Mutter meiner Mutter, nach Sherman (Texas) geschickt wurde, wo sie als Angestellte auf einer Luftwaffenbasis arbeitete. Ich musste die Wüstentage vor einer Tankstelle auf einem Ölkanister sitzend verbringen und auf Kunden warten. Mehrmals in der Woche hatte ich Nachhilfestunden in Spanisch. Ich war so verknallt in meine junge Spanischlehrerin, dass es schmerzte. Darüber hinaus litt ich an Hämorrhoiden; allerdings wusste ich nicht, was es war. Schon der Klang des Wortes deutete darauf hin, dass es etwas Hässliches sein musste, aber da es mir zu peinlich war, jemanden zu fragen, versuchte ich schließlich, das Ding in dem schmutzigen Badezimmer des vollgemüllten, dunklen, alten Hauses, wo Mama Doll mit ihrem geliebten Sittich lebte, mit einer Rasierklinge wegzuschneiden.

Als ich im Herbst nach Sanford zurückkehrte, hatte das Magazin Life auch ins Hinterland Geschichten über langhaarige Kids mit ihren Blumen, Perlenketten und psychedelischen Drogen gebracht. Eine einfache Beatles-Frisur war im ländlichen Delaware noch etwas Extremistisches. Ein- oder zweimal wurde gemunkelt, Studenten hätten auf dem Campus einen Joint geraucht, aber das waren dubiose Gerüchte. Das meiste, was wir über Drogen wussten, kam immer noch von den Beatschriftstellern. Ihr Drogenkonsum erschien uns exotisch und sexy, und doch war ihre Jazz, Lyrik und Zen liebende Partywelt schon so weit vorgedrungen, dass eine ganze Klasse von Leuten, die ich kannte, mehr oder weniger in ihr lebte. Diese Verwässerung unterminierte die Ernsthaftigkeit des Ganzen. Ich konnte mich nicht rückhaltlos für die Beatschriftsteller begeistern, weil es an der Schule diese allgegenwärtige Jugendgruppe gab, die Kopien von Alan Ginsbergs Langgedicht Howl schon für ein geheimes Zeichen hielt, und damit wollte ich nichts zu tun haben. Ich misstraute auch dem dogmatischen Beharren auf Spontaneität. Ich werde spontan sein, wenn mir danach ist.

Drogen allerdings gefielen mir. Sie boten einen sofortigen Fluchtweg, und ich mochte die physischen Freuden, die die Rauschgifte, dann die psychedelischen Drogen und später die Stimulantien bereiteten. Ich konsumierte nie große Mengen, begann aber relativ früh. Ich war der erste, der das überhaupt tat. Viele Drogen nahm ich in Sanford im ersten Monat der zwölften Klasse.

In einem Magazin hatte ich gelesen, dass Samen der Trichterwinde Halluzinationen auslösten. Man musste sie nur waschen und dann zermahlen. Man brauchte nur ein paar Päckchen, und da sie nicht gut schmeckten, musste man das Pulver mit Erdnussbutter anreichern. Aber das war schon alles. So bearbeitete ich eines Nachmittags einige Päckchen Heavenly Blues (Himmelblaue Prunkwinde). Das war bis dahin der glücklichste Tag meiner Teenagerjahre.

Ich befand mich auf dem Weg zu meinem Wohnheim, als die Droge anfing zu wirken – Wellen sexueller Lust und erhöhter Wahrnehmung überschwemmten mich. Es war, als ob die Droge alle Filter auflöste, so dass alles wahrnehmbar und alles Wahrgenommene bedeutsam wurde. Das Klischee von einer Person unter dem Einfluss psychedelischer Drogen ist der Junkie, der auf seine Hand starrt, mit der er sich vor seinem Gesicht herumfuchtelt. Dabei sieht er Kometenschweife in fließendem Zeitraffer, die seine Finger in der Luft gezeichnet haben. Nicht die Droge haben sie hervorgebracht. Wenn man die Hände vor dem Gesicht schnell hin und her bewegt, dann stellt sich der gleiche Effekt ein. Man bemerkt das normalerweise nicht. Unter psychedelischen Drogen fällt es einem auf. Für mich war es, als wechselte ich von einer anspruchsvolleren Dimension, für die ich so wie Superman auf dem Planeten Krypton durch entsprechende Fähigkeiten geeignet war, in das irdische Leben, wo ich Superkräfte entwickelte.

Ein paar Jungs wussten, was ich getan hatte, und die Nachricht verbreitete sich im Wohnheim. Es fiel mir schwer zu sprechen, weil alle Worte falsch und allzu endgültig klangen. Und dann war da noch das trunkene Gefühl, frei zu sein, nicht nur weil ich tun musste, was ich tat, sondern weil mir bewusst war, dass ich in dieser Verfassung nicht verantwortlich sein konnte, was auch immer ich anstellte.

Mitbewohner umringten mich in meinem Zimmer und versuchten, mich vor Problemen zu bewahren. Ich saß am Rand des unteren Betts, stand wieder auf und ging Richtung Tür. Sie hielten mich fest. Ich versuchte, mich durchzudrängen. Sie stießen mich zurück. Ich setzte mich ruhig in eine Ecke und wartete, während sie sich unterhielten. Irgendwann wurden sie unachtsam, und ich stürzte wieder zur Tür. Es war komisch, wie eine Szene in einem Cartoon. Mit der Zeit machten wir zu viel Lärm, und sie ließen mich raus.

In einem großen Raum im zweiten Stock eines der älteren Gebäude veranstalteten Schüler und ein paar Betreuer einen Tanzabend. Das Licht war gedämpft, Luftschlangen aus Krepppapier hingen von der Decke, eine Schallplatte lief.

Die Oberstufe hatten einen Deppen als Maskottchen, ein Zehntklässler, den die Aufmerksamkeit schmeichelte, die er von den größeren Schülern bekam. Er ließ sich von ihnen demütigen, indem er an sich rumfummelte, während sie zuschauten. Ich stand abseits an einer Seite des Raums und sah ihn auf der Tanzfläche in der Menge. Er war in die Cheerleaderin Marilyn Talbert verliebt, eine dunkelhaarige, dünne, prüde Fünfzehnjährige mit traurigen, glänzenden Augen und geschwungenen Lippen, die schief lächelten. Ich sah den Jungen über das Parkett schlurfen. Marilyn Talbert und ich waren wahrscheinlich die einzigen im Raum, die ihn wahrnahmen. Er näherte sich ihr und bat sie, mit ihm zu tanzen. Sie sagte nein. Ich fing an zu weinen.

Beim Frühstück in der Kantine am nächsten Morgen war ich müde und desorientiert, hatte aber keine Halluzinationen mehr. Als ich an der Schlange vor der Essensausgabe vorbeiging, spürte ich alle Augen auf mich gerichtet. Aber trotz meiner trancehaften Müdigkeit und Selbstbewusstheit fühlte ich mich frei, losgelöst. Etwas war noch nicht zu Ende, und es würde weitergehende Konsequenzen haben, aber darüber machte ich mir keine Sorgen; ich war einfach neugierig, sogar erwartungsvoll auf eine distanzierte Art. Ich fühlte mich gut.