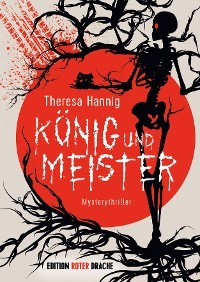

Kitabı oku: «König und Meister», sayfa 4

6. Kapitel

Am nächsten Tag befand die Morgenvisite Ada für stabil genug, das Krankenhaus zu verlassen. Doch sie hatte kein Ziel, keinen Ort, an den sie sich hätte zurückziehen wollen. Ihre WG in der Agnesstraße stand bis auf ihr eigenes Zimmer leer. Ihre beiden Mitbewohnerinnen waren erst letzte Woche ausgezogen und der Makler führte im Stundentakt neue Interessenten durch die Räume. Unter normalen Umständen war das schon schwer zu ertragen gewesen, doch in ihrer jetzigen Situation schien es ihr unmöglich, dort zu sein. Ada überlegte, welche ihrer Freunde sie anrufen konnte, und erkannte mit Bitterkeit, dass es niemanden gab, dem sie sich selbst zumuten wollte. Sie hatte die letzten fünf Jahre als Projektmanagerin bei verschiedenen Kunden verbracht. Manche Aufträge dauerten Monate, andere nur Wochen. Kaum Zeit, um engere Beziehungen aufzubauen oder Freundschaften zu pflegen. Kurz nach dem Studium war sie noch zu dem ein oder anderen Abendessen, einigen Wohnungseinweihungen und sogar zu zwei Hochzeiten eingeladen worden. Doch da sie fast alle Termine hatte absagen müssen, weil das Projekt in Berlin oder der Abschluss in Zürich ihre Anwesenheit erfordert hatten, wurden die Einladungen weniger und blieben schließlich ganz aus.

Sie kam meist nur am Wochenende in ihre Wohnung – niemals würde sie die winzige WG, in der sie seit ihrer Studentenzeit wohnte, als Zuhause bezeichnen. Deshalb war es ihr auch nie in den Sinn gekommen, ihren Ausweis anpassen und die Adresse eintragen zu lassen, und so war sie immer noch im Haus ihres Vaters gemeldet. Meistens war sie montagmorgens froh, endlich wieder unterwegs zu sein. Die schlechteste Laune überkam sie freitags gegen 16 Uhr, wenn es an der Zeit war, aufzubrechen und sich die fragile Schicksalsgemeinschaft aus Beraterkollegen und Kundenmitarbeitern für die zweieinhalb Tage Wochenende auflöste. Unter der Woche fühlte Ada die integrative Kraft des gemeinsamen Projekts, das Kollegen mit unterschiedlichsten Kompetenzen und Interessen um sich scharte wie ein Elektromagnet, der Eisenteilchen an seinen Feldlinien ausrichtete. Doch am Wochenende stellte jemand den Strom ab und die Eisenspäne drifteten alle in ihre jeweiligen privaten Winkel, bis am Montag das Spiel von Neuem begann. Die Zeit zwischen Freitag und Sonntag ging für all die Erledigungen drauf, die Ada unter der Woche neben den Projekten nicht schaffte und die sich meistens um Wäsche, einkaufen und ihre Mitbewohnerinnen drehten, die der Meinung waren, sie solle ihre Putzpflichten genauso erfüllen wie sie selbst, unabhängig davon, ob Ada auch nur einen Staubkrümel verursacht hatte oder nicht.

Dann war da noch ihr Vater und vielleicht das Bedürfnis nach Ruhe und einer Art Ankommen. Alle paar Samstage verabredete sie sich mit Freunden aus der Studienzeit oder mit Nachbarn zum Tanzen, Brunchen, ins Kino oder zum Essen. Bevor sie dieselbe Person ein zweites Mal sah, konnte leicht ein halbes Jahr vergehen. Keine guten Voraussetzungen für ein belastbares Sozialleben, geschweige denn eine ernsthafte Beziehung oder Familie. Ada war jetzt 29 Jahre alt und fühlte sich immer noch so, als müsse das wahre Leben bald anfangen. Sie hasste den Begriff »biologische Uhr«, aber sie wusste auch, dass die einzige Gruppe Singles, die noch schwerer einen Partner fand, als arbeitslose Männer ohne Schulabschluss, Akademikerfrauen über 30 waren.

Ihr aktueller Lebensstil nagte schon länger an ihr. Unter anderen Umständen wäre das Jobangebot von diesem Mike gar nicht uninteressant gewesen, doch im Augenblick kam ihr der Gedanke an Arbeit vollkommen absurd vor. Das Leben war so kurz, mochte von einer Sekunde auf die andere vorbei sein. Wie konnte man da seine Zeit mit einer Beschäftigung verschwenden, die fremden Menschen diente, vornehmlich anderen Leuten Geld einbrachte und sich selbst nur einen Flickenteppich aus wechselnden Projekten, Aufgaben und Verantwortungen, die ihr im Grunde genommen vollkommen gleichgültig waren und genauso austauschbar wie die immer gleichen Zimmer in den immer gleichen Hotels, in denen sie die Abende ihrer Wochentage verbrachte. Als sie ihren Teamleiter gestern Abend per E-Mail über den Unfall informiert hatte, hatte der ihr alles Gute gewünscht und ihr gesagt, sie solle sich Zeit nehmen, so lange sie brauche, das Projekt würde nicht weglaufen. Sie war von seiner herzlichen Mail so gerührt gewesen, dass sie ihn fast angerufen hätte. Aber was hätte sie sagen sollen? Was hätte er ihr sagen können? Er war ihr Teamleiter und natürlich war er nett, aber im Grunde kannten sie einander kaum.

An wen sollte sie sich also wenden? Die meisten Namen, die in ihrem Kopf auftauchten, waren gut für schöne Abende, für nette Geschichten. Freunde, mit denen man Smalltalk machte und denen man auf die Frage »Wie geht s?«, immer mit »Gut« antwortete. Klar, da waren auch ein paar Freundinnen von früher, mit denen sie sich alle Jubeljahre traf. Aber sie hatten sich mittlerweile zu weit voneinander entfernt, als dass Ada ihnen mit dem Gewicht ihres jetzigen Schicksals zur Last fallen wollte. Vielleicht morgen, vielleicht in einer Woche. Doch im Augenblick hinderte sie eine unerklärliche Scham daran, diese Frauen anzurufen. Ja, sie schämte sich für ihre Schwäche, ihre Verletztheit. Als wäre es ein Makel, den sie selbst zu verantworten hatte und der daher keinem Fremden zuzumuten war. Nur der Familie. Dafür war doch die Familie da, um den Makel aufzunehmen, ihn zu akzeptieren und still hinzunehmen, weil er Teil des Ganzen war, für das niemand allein die Verantwortung trug.

s?«, immer mit »Gut« antwortete. Klar, da waren auch ein paar Freundinnen von früher, mit denen sie sich alle Jubeljahre traf. Aber sie hatten sich mittlerweile zu weit voneinander entfernt, als dass Ada ihnen mit dem Gewicht ihres jetzigen Schicksals zur Last fallen wollte. Vielleicht morgen, vielleicht in einer Woche. Doch im Augenblick hinderte sie eine unerklärliche Scham daran, diese Frauen anzurufen. Ja, sie schämte sich für ihre Schwäche, ihre Verletztheit. Als wäre es ein Makel, den sie selbst zu verantworten hatte und der daher keinem Fremden zuzumuten war. Nur der Familie. Dafür war doch die Familie da, um den Makel aufzunehmen, ihn zu akzeptieren und still hinzunehmen, weil er Teil des Ganzen war, für das niemand allein die Verantwortung trug.

Die Erkenntnis traf sie wie ein Schock: Wäre der Autounfall ihr allein passiert, wäre es ihr Vater gewesen, den sie als Erstes angerufen hätte. Er hätte keine Sekunde gezögert, wäre zu ihr gefahren und hätte ihr beigestanden, und wenn die Schramme noch so klein gewesen wäre. Doch ihren Vater gab es nicht mehr. Sie konnte die Abwesenheit der unsichtbaren Hülle fühlen, die bis gestern noch das wir von denen abgegrenzt hatte. Zum ersten Mal in ihrem Leben fühlte Ada sich ganz und gar allein.

Bis zur neurologischen Intensivstation war es ein langer Marsch, vor allem wenn man wie Ada mit zwei Plastiktüten samt Kleidung, Geldbeutel und Handy unterwegs war, die bei jedem Schritt an die metallischen Beine ihrer Krücken klatschten. Auf dem Weg begegnete sie unzähligen halb versehrten Menschen; Leuten mit verbundenen Gesichtern, mit Bandagen und Pflastern an den unterschiedlichsten Körperteilen. Viele schoben fahrbare Metallständer vor sich her, an denen Infusionen oder Medikamente baumelten, die durch Gummischläuche, die irgendwo in den Gewändern der Patienten verschwanden, in deren Körper eingeleitet wurden. Bei anderen ragten Schrauben oder Stahlschienen aus frisch operierten Wunden. Dazwischen huschten Ärztinnen, Pfleger und Reinigungspersonal durch die Gänge. Und dann gab es Besucher wie Ada, die man daran erkannte, dass sie eigentlich nicht am Ziel ihrer Reise ankommen wollten. Doch so langsam sie auch schlurfte, irgendwann erreichte sie ihren Zielort und blieb vor der undurchsichtigen Milchglastür der neurologischen Intensivstation stehen.

Ada drückte auf die Klingel.

»Ja bitte?«

»Ada König, ich möchte zu meinem Vater.«

»Ja, das dauert jetzt leider ein bisschen. Wir haben heute zwei Notfälle reinbekommen.«

»Kein Problem, ich warte.« Die Tür fiel ins Schloss. Ada ließ sich mithilfe ihrer Krücken auf den weiß lackierten Sitz daneben gleiten.

»Das kann lange dauern«, sagte ein Mann, der auf einem Stuhl zwei Plätze links von ihr saß.

Sie hatte ihn bisher nicht bemerkt, doch nun löste sein Anblick etwas in ihr aus, das sie selbst kaum einordnen konnte. War es Erregung, Furcht, Ekel? Oder hatte sie sich einfach nur erschrocken? Augenblicklich knipste sie ihr herzliches Beraterlächeln an, das sie immer aufsetzte, wenn unzufriedene Kunden oder Mitarbeiter zu ihr kamen, weil sie den Mann nicht spüren lassen wollte, wie abstoßend sie ihn fand – denn er sah aus wie ein verbranntes Stück Fleisch. Oben auf dem Kopf kräuselte sich wie verschmortes Zellophan ein winziges Nest Haare. Der Rest seines Schädels wurde von einer bräunlich verfärbten, narbendurchwachsenen Haut umspannt, die weder Ohren noch eine Nasenspitze kannte. Sein Gesicht war wimpernlos und ohne Augenbrauen. Ada war sich nicht sicher, ob er die Augenlider beim Blinzeln ganz schließen konnte. Ihr war, als starrten die verstörend hellbraunen Augen sie wie glühende Kohlestücke an.

Sie schluckte die Frage, was mit ihm passiert war, hinunter und sagte stattdessen: »Warten Sie schon lange?«

»Die machen erst die Tür auf, wenn die Angehörigen auch bereit für das sind, was sie sehen werden.«

»Wie kommen Sie darauf?«

»Sind Sie sicher, dass Sie wissen, wen Sie besuchen?«

»Natürlich.«

»Aber genau werden Sie einen Menschen niemals kennen. Jeder von uns trägt Geheimnisse in sich.«

»Vielleicht …«

Ada massierte ihr Knie. Die Anwesenheit des Mannes beunruhigte sie. Es war nicht nur das Gesicht, es war die Stimme, die sich anhörte, als habe er zu viele Zähne im Mund. Ada wurde das Gefühl nicht los, ihn schon einmal gesehen zu haben, obwohl sie sich doch sicherlich daran erinnern würde, der Mann sah schließlich zum Fürchten aus.

»Besuchen Sie auch jemanden?«, fragte sie, um das Thema zu wechseln, doch er ging nicht darauf ein.

»Manche Geheimnisse sind harmlos. Andere sind unverzeihlich. Was ist mit Ihnen? Wo haben Sie sich das Knie gestoßen?«

»Ich hatte einen Autounfall.«

»Und deshalb fühlen Sie sich schuldig und besuchen das Unfallopfer hier …«

»Nein, das war ganz anders. Ich hatte überhaupt keine Schuld.«

»Sind Sie sicher?«

Die Tür der Intensivstation öffnete sich und zeigte das Lächeln von Frau Mirovic. »Frau König! Sie können jetzt kommen. Ihr Papa ist fertig.«

Ohne sich zu verabschieden, stand Ada auf und verließ erleichtert den Vorraum.

»Gibt es etwas Neues?«, fragte sie die Schwester.

Frau Mirovic war schon halb im ersten Krankenzimmer verschwunden, hielt sich aber noch an der Türzarge fest, als sie bedauernd den Kopf schüttelte.

»Alles wie gehabt. Aber zumindest nicht schlechter als gestern!«

Ada bedankte sich und humpelte allein zum letzten Zimmer.

Der König lag unverändert in seinem Bett. Es schien, als habe er sich seit ihrem letzten Besuch keinen Millimeter bewegt. Nur das blütenreine Weiß des Kopfverbands ließ darauf schließen, dass man ihn frisch versorgt hatte.

Der mächtige Sog in ihrem Bauch nahm Fahrt auf, drehte sich und bildete Wirbel, die ab und zu in Adas Rachen aufstiegen, doch außer ein paar Tränen blieb er tief in ihr verborgen. Sie setzte sich zwischen Bett und Fenster und betrachtete den vermummten Kopf. Sie hatte nur für sich gefleht, nur für sich. Der unsichtbare Glassplitter verwandelte ihr Herz in Blei.

»Was wolltest du mit mir besprechen?«, flüsterte sie. »Was denn? Warum hast du es nicht erzählt?«

Doch außer dem rhythmischen Rauschen der Beatmungsmaschine bekam sie keine Antwort. Also setzte sie sich wieder auf den Stuhl neben seinem Bett und wartete.

Als vor dem Fenster die Straßenlaternen aufleuchteten und die Leute vermehrt Jacken statt T-Shirts trugen, verabschiedete Ada sich von ihrem Vater. Sie war hungrig und die Pfleger, die immer wieder nach dem Rechten sahen, machten mit ihren zurückhaltenden Bemerkungen klar, dass es zwar keine offizielle Besuchszeit gab, diese aber trotzdem langsam vorbei sei.

Auf dem Weg nach draußen wurde sie von einer jungen Krankenschwester aufgehalten, die ihr eine weitere Plastiktüte mit persönlichen Gegenständen ihres Vaters übergab. Dafür war auf der Intensivstation kein Platz, denn Schließfächer gab es nicht und die Schwestern waren froh, in der Zentrale nicht mehr darauf achtgeben zu müssen. Vor der Milchglastür im Wartebereich untersuchte Ada den Inhalt der neuen Tüte: Ein hellblaues Hemd, eine beigefarbene Cordhose, Socken, Unterwäsche, zwei Lederschuhe, alles zerrissen, aufgeschnitten und blutverschmiert, 1,25 Euro in Münzen, ein Taschentuch und eine Walnuss. Sie fischte die Walnuss heraus und ließ sie auf ihrer Handfläche hin und her rollen. Woher die wohl kam? Wahrscheinlich hatte er sie in seiner Hosentasche gehabt. Im Garten des Vaters stand ein Walnussbaum, der mit den Jahren über alle anderen Bäume hinausgewachsen war und den ihr Vater scherzhaft den Meister nannte, weil er den Garten beherrschte und selbst der König nur dann ein Sonnenbad nehmen konnte, wenn der Meister seinen Schatten noch nicht über den Garten gebreitet hatte. Auch das Haus musste sich seit einigen Jahren mit einem Platz unterhalb des alten Walnussbaums begnügen. Beim Gedanken an das Haus biss Ada fest die Zähne zusammen. Dachte sie daran, stellte sie sich ihren Vater auf der Terrasse sitzend vor mit einem großen Becher Kaffee in der Hand und den Kater Juro auf dem Schoß.

Juro! Er war seit vorgestern allein. Jetzt wusste Ada, was zu tun war.

7. Kapitel

Seit Jahren versuchte der Ort Peining, sich der Verstädterung und Flächenversiegelung entgegenzustellen. Im Niemandsland zwischen ländlicher Idylle und den suburbanen Schlafstädten Münchens gelegen, wurde es in der Mitte vom gleichnamigen Fluss durchschnitten, der den Ort in eine Nord- und eine Südstadt teilte, deren Bewohner sich seit jeher aus dem Weg gingen. In Adas Kindheit hätte der Fluss genauso gut eine Landesgrenze oder eine tiefe Schlucht sein können, der Effekt wäre derselbe gewesen, obwohl die Peining an ihrer breitesten Stelle kaum zehn Meter maß und von mehreren Brücken überspannt wurde.

Nordpeining und Südpeining trennten Welten. In der örtlichen Grundschule trafen sich zwar die Kinder, doch man blieb unter sich und von Adas wenigen Freunden hatte kaum einer in der Nordstadt gewohnt. Selten wurden gemeinschaftsstiftende Bauprojekte verwirklicht, weil jeder Ortsteil das neue Rathaus, die neue Feuerwehr oder den neuen Spielplatz auf seiner Seite des Flusses haben wollte. So blieb Peining ein seltsam seelenloser Ort, der zwar nach wie vor viel Natur, sonst aber nicht viel zu bieten hatte. Und die interne Rivalität war nur die Spitze des Eisbergs. Zwischen den Gewerbegebieten der Nachbarorte, mit ihren Lidls und Aldis für tausende Einkäufer, hatte sich kein ortseigenes Lebensmittelgeschäft behaupten können. Das lokale Gewerbe beschränkte sich auf einen Friseur, einen Baumaschinenverleih und einen Laden für Blumen und Friedhofszubehör. Vor zehn Jahren hatte es hier noch einen kleinen Supermarkt gegeben, dazu einen Metzger und eine Bäckerei, in der man für 20 Cent einzeln verpackte Schokoladenstücke kaufen konnte. Heute war davon nichts mehr übrig.

Die meisten alten Bauernhäuser waren Doppelhäusern oder schicken Landhäusern gewichen. Boden war kostbar und Wohnraum begehrt. Die Bauern waren unter dem anhaltenden Bauboom reich geworden, doch der Ort und vor allem die Südstadt, in der Adas Elternhaus stand, wirkte auf sie seit Jahren entkernt. Es gab keinen Grund mehr, zum Kirchplatz zu spazieren, wo sich vormals besagte Geschäfte befunden hatten. Jetzt gab es hier nur noch den Wertstoffhof, das alte Rathaus und einen einsamen Bankautomaten, der mit seinem zerkratzten Display und den von der Dorfjugend abgeschabten Knöpfen wie ein Urtier aus grauer Vorzeit wirkte. Längst schon funktionierte er nicht mehr, doch niemand hatte sich die Mühe gemacht, ihn abzubauen. Die einzigen Touristen, die Peining besuchten, waren Leute, die die Abzweigung zur Keltenschanze verpasst hatten, die einige Kilometer weiter nördlich in einem Waldstück lag und gelegentlich von Wanderern, Hobbyarchäologen oder Schulklassen besucht wurde. Auch der König hatte darauf bestanden, dass die vierten Klassen seiner Schule einmal im Jahr einen Ausflug zu diesem bedeutenden regionalen Geländedenkmal machten. Er begeisterte die Schüler mit Geschichten von Keltenfürsten wie Vercingetorix oder der Dame von Vix. Doch nach dem Ausflug waren die meisten enttäuscht. Denn anstatt verborgener Schätze und spannender Burgruinen gab es nur einen Rundweg auf dem Kamm der Schanze, die so niedrig war, dass sie nicht mal zum Schlittenfahren getaugt hätte.

An der S-Bahnstation von Peining hatte das einzige Taxi im Ort offenbar genau auf Ada gewartet, denn als der Fahrer sie kommen sah, nickte er ihr freundlich zu, trat seine Zigarette aus und stieg ein. Als er sie an der angegebenen Adresse absetzte, fragt er mit Blick auf die Krücken: »Kommen Sie klar?«

»Danke, das geht schon. Ist schlimmer, als es aussieht.«

Eine Sekunde schien er irritiert, dann lachte er und Ada grinste ebenfalls. Er war auch einer von denen, dem seine Freunde stets »Gut« antworteten.

Sie stieg aus und ließ das Taxi abfahren. Direkt neben der Straße fiel das Gelände ab und mündete nach einigen Metern in die Peining, die sich hier gemütlich entlangschlängelte. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite erhob sich eine Anhöhe, die gute fünfzehn Meter über die restliche Stadt ragte und dort nicht nur dem Haus, sondern auch einem ausladenden Garten Platz bot. Adas Vater bezeichnete den Hügel und das darauf errichtete Haus nicht umsonst als seine Burg und erzählte staunenden Besuchern nur halb im Scherz, er halte diese Lage für strategisch günstig und durchaus standesgemäß.

Jetzt wirkte das Haus seltsam verlassen und bedrohlich. Es hockte da oben auf dem Hügel und wartete auf sie, lauerte wie ein Raubtier, das seine Beute nahe genug herankommen lassen wollte. Ada verdrängte die düsteren Gedanken und humpelte langsam die Auffahrt empor. Was auch immer in diesem Haus gewesen war, welche Erinnerungen und Lebensabschnitte sie damit verbunden hatte, würde für immer dahin sein, sobald sie den Schlüssel im Schloss gedreht und den Fuß über die Schwelle gesetzt hatte. Bisher war sie nur das Kind gewesen, nur die Tochter des Königs, nur die zweite in der Erbfolge. Jetzt war es an ihr, die Herrschaft über das Haus zu übernehmen – ob sie wollte oder nicht.

Doch Ada blieb nichts anderes übrig, als hineinzugehen, wenn sie nicht die Nacht auf der Türschwelle verbringen wollte. Ein fernes Grollen am sternlosen Himmel kündigte ein aufziehendes Gewitter an.

Als sie eintrat, geschah überhaupt nichts. Nur die Tür fiel etwas zu fest ins Schloss und Ada erschrak, weil das Echo im leeren dunklen Haus unerwartet laut hallte. Der Impuls, »Hallo, Papa!« zu rufen, rotierte in ihrer Kehle, doch sie unterdrückte ihn gewissenhaft. Langsam schritt sie durch den Flur und betätigte jeden Lichtschalter in ihrer Nähe.

Als es hell genug war, rief sie: »Juro!«, woraufhin aufgeregtes Schnurren erklang, und leichte Sohlen eilig über die Treppenstufen nach unten trippelten. Der Kater ihres Vaters kam um die Ecke und schmiegte sich sofort mit dem Kopf an ihr Schienbein. Juro war fast komplett schwarz mit einem weißen Fleck am rechten Hinterbein. Seine ganze Statur war gedrungen, die Beine verkrümmt und etwas zu kurz geraten. Genau deshalb hatte ihr Vater den kleinen Kater behalten, als er ihm eines Tages zugelaufen war. »Ich hätte mir niemals eine Katze zugelegt«, hatte er gesagt. »Aber Juro ist keine normale Katze. Er ist ein Außenseiter und hat gewusst, dass er bei mir sicher ist. Zusammen sind wir ein gutes Team.«

»Na, Juro, warst du einsam?«, fragte Ada. Der Kater schnurrte in einem fort und strich um ihre Beine. »Komm, ich mach dir Futter.«

Sie hinkte vorsichtig in die Küche, immer darauf bedacht, nicht über den liebesbedürftigen Kater zu stolpern. Juro war normalerweise nicht so anschmiegsam, hielt sich eher im Hintergrund und erlaubte nur dem König, ihn zu streicheln. Doch die zwei Tage Einsamkeit hatten ihn wohl anspruchsloser werden lassen.

In der Küche fand Ada das übliche Chaos vor, in dem ihr Vater zu leben pflegte und das – wie er selbst oft sagte – einem König höchst unwürdig war, doch er sah keine Notwendigkeit, sich darum zu kümmern. »Wozu soll ich putzen, außer mir ist doch sowieso niemand da; und mich stört es nicht.«

Immerhin war das meiste auf dem Geschirr eingetrocknet und nicht in der Spüle eingeweicht und dann vergessen worden.

Als Ada noch klein gewesen war, hatte er sich manchmal einen Spaß daraus gemacht, mit ihr verrückte Gerichte zu kochen. Er kündigte Spaghetti mit Tomatensoße an und sie durfte eine besondere Zutat bestimmen. Manchmal waren es Gummibärchen, manchmal Leberwurst. Adas Mutter hatte oft geschimpft, wenn sie nach einem harten Arbeitstag in der Firma die mysteriöse Pampe essen musste. Und dann hatten Ada und der König gelacht und erzählt, wie das Rezept zustande gekommen war. Irgendwann hatten sie damit aufgehört. Ada konnte gar nicht mehr sagen, wann. Seitdem gab es nur noch Essen, das er schnell und unkompliziert zubereiten konnte.

Ada schob großzügig Teller, Töpfe, Dosen und aufgerissene Verpackungen zur Seite und stellte so viel Geschirr in die Spülmaschine, wie hineinpasste. Den Inhalt der Obstschale warf sie bis auf drei Walnüsse in den Mülleimer, genauso die fertig gekochten Nudeln, die sich in einem Topf in eine glitschige Masse verwandelt hatten. Dann nahm sie Juros Fressnapf, der blitzblank geleckt worden war und die leere Wasserschale und füllte beides auf, woraufhin sich der Kater gierig auf sein Futter stürzte. Beim Abspülen der Gläser sah sie ihm eine Weile zu, wie er die weichen, braunen Brocken in sich hineinschlang: Fleischbrei und undefinierbare Schlachtabfälle, mit Aroma versetzt, damit es die Herrchen und Frauchen appetitlich fanden. Ada hatte oft genug Katzenfutter probiert, um zu wissen, dass Geruch und Geschmack nichts miteinander zu tun hatten. Doch Juro schien es zu mögen.

Ein Blitz zuckte durch den Garten und tauchte alles für einen Sekundenbruchteil in beinweißes Licht. Kurz darauf rollte Donner über das Dach. Juro erstarrte mit spitzen Ohren und aufgestelltem Schwanz.

»Mach dir keine Sorgen«, sagte Ada beruhigend. »Das Gewitter kann uns nichts anhaben. Hier sind wir sicher.«

Er schien ihr zu glauben, denn sofort widmete er sich wieder seinem Futter und schlang es bis zum letzten Geleewürfel hinunter. Nachdem er fertig war, löschte Ada das Licht in der Küche und machte es sich im Wohnzimmer bequem. Hier war das Chaos etwas weniger immanent, doch man konnte erahnen, dass ihr Vater in naher Zukunft keinen Besuch erwartet hatte – abgesehen von Ada, aber für sie räumte er niemals auf. Auf dem Sofa lag eine zerknüllte Decke, ein angebissener Schokoriegel auf dem Boden darunter. Auf dem Glastisch vor der Couch stapelten sich benutzte Teller, Pizzadeckel, eingetrocknete Wurstscheiben, ein schwitzendes Stück Käse, eine leere Dose Mais, drei halb volle Flaschen Limonade und ein Glas Bier, in dem drei Fliegen den Tod gefunden hatten. Ein Block Butter glänzte weich und gelb in seinem aufgefalteten Glanzpapier. Pfotenabdrücke und Leckspuren deuteten darauf hin, dass Juro noch einige Zeit durchgehalten hätte, falls Ada sich nicht an ihn erinnert hätte. Sie räumte das alte Geschirr zusammen, las die Essensreste von Tisch und Boden auf, wischte einmal mit ein paar Küchentüchern über die Glasoberfläche und ließ sich seufzend auf die Couch sinken. Ihr Knie meldete sich und erinnerte sie daran, dass sie sich schonen sollte. Doch irgendetwas stimmte nicht mit dem Sofa, da war etwas kleines, rundes Hartes. Ada tastete unter ihr Gesäß und zog eine Walnuss hervor.

In diesem Moment fielen die Krücken, die sie an die Couch gelehnt hatte, polternd zu Boden. Ihr Herz verdoppelte augenblicklich seine Schlaggeschwindigkeit und Juro floh unter das Sofa. Sie legte die Walnuss auf den Glastisch und lehnte sich zurück. Wenn sie die Augen schloss, konnte sie sich vorstellen, dass ihr Vater neben ihr saß. Die Decke und die Kissen rochen nach ihm – stark, aber nicht unangenehm. Hier hatte er den Großteil seiner Freizeit verbracht. Auf der Couch vor dem Fernseher: Talkshows gucken oder Flugzeugträgerdokus auf Phoenix: »Diese 230.000 Tonnen schwere schwimmende Stadt kann zwanzig Flugzeuge, drei Helikopter und fünf U-Boote transportieren. Die Mannschaft von 3000 Soldaten arbeitet im Schichtbetrieb, um 24 Stunden einsatzbereit zu sein. Dazu müssen die Köche an sieben Tagen die Woche 63.000 Mahlzeiten zubereiten, die zusammen 44 Tonnen wiegen und einen Müllberg von zwanzig Kubikmetern erzeugen. Doch das alles ist nichts im Vergleich …« Ada hasste diese sogenannten Dokumentationen, in denen mit möglichst vielen Zahlen interessanter Inhalt suggeriert werden sollte. Doch ihr Vater hatte sich das gerne angesehen, genauso wie Filme über mögliche Weltuntergangsszenarien und Naturkatastrophen. Nicht selten hatte er Ada im Anschluss aufgeregt angerufen, und sie hatte gleich an seiner besorgten Stimme erkannt, dass er wieder etwas über den Vulkan im Yosemite Nationalpark oder die drohende Gefahr durch unentdeckte Asteroiden gesehen hatte. Für sich selbst sah er keine Bedrohung, aber er war sich sicher, dass seine Tochter eines Tages ein solches Unglück würde miterleben müssen.

Im Gegensatz dazu waren ihm die tatsächlichen, viel näher liegenden Probleme gering erschienen. Die Schule? Nicht so wichtig. Das Studium? Ein Klacks! Die Arbeit? Kenn ich alles! In Liebesdingen solle sie vorsichtig sein, hatte er gesagt, da könne man sich leicht die Finger verbrennen. Aus eigener Erfahrung wisse er, wie blöd sich die Männer benähmen, aber die Frauen seien keinen Deut besser, es sei also kein Wunder, dass die beiden Geschlechter es nicht zusammen aushielten. Ada solle sich glücklich schätzen, wenn sie einen einigermaßen anständigen Mann erwischen würde.

Ada erwischte einige Männer an der Uni und ein paar Kollegen, die an denselben Projekten wie sie arbeiteten. Keine langen, festen Beziehungen oder Männer, bei denen sie je das Bedürfnis verspürt hätte, »lass uns Freunde bleiben« zu sagen, doch davon erzählte sie ihrem Vater lieber nichts. Auch davon, wie sie vor zwei Jahren, anstatt befördert, fast gekündigt worden wäre, hatte sie nichts erwähnt. Ihr Vater wusste sowieso nicht, was für Aufgaben sie in welchen Projekten übernahm. Wenn er fragte: »Und, wie läuft s bei den Kunden?«, antwortete sie stets: »Gut«, und das genügte ihm. Vielleicht hätte sie doch mehr erzählen sollen. Vielleicht hätte es ihn sogar interessiert?

s bei den Kunden?«, antwortete sie stets: »Gut«, und das genügte ihm. Vielleicht hätte sie doch mehr erzählen sollen. Vielleicht hätte es ihn sogar interessiert?

Ada starrte auf die schwarzen bodentiefen Fenster, die das Wohnzimmer umrahmten und dann auf den ebenso schwarzen Fernseher. An der Wand dahinter war der Kachelofen. Sie könnte ein Feuer entzünden, um es ein bisschen gemütlicher zu haben. Aber es war kein Feuerholz da, und mit den Krücken war es ihr zu mühselig, welches von draußen zu holen. Die Walnüsse, die in einem Weidenkorb neben dem Sofa standen, konnte man nicht verheizen, das wusste sie. Einmal hatte ihr Vater es versucht und ihr mit Schrecken erzählt, wie die explodierenden Walnüsse einen Sprung in das Schutzglas geschlagen hatten. Nein, der Ofen war heute nichts für sie.

In Hotelzimmern war sie oft allein, ohne sich einsam zu fühlen. Hier im Haus jedoch schien sie Kilometer von jeder menschlichen Seele entfernt. Dieses Haus, das ihr so vertraut und ohne ihn doch so fremd war, steckte voller alter Erinnerungen und Gefühle, deren Mischung ein ganz eigenes Lebensgefühl verströmte. Ihre früheste Erinnerung betraf ein Weihnachtsfest, an dem sie staunend vor dem riesigen Baum gestanden hatte, der an Heiligabend, mit echten Kerzen bestückt, wie ein Wunder leuchtete. In diesem Wohnzimmer hatte sie gespielt und getanzt, die Terrakottafliesen mit Wasserfarbe bemalt und furchtbar Ärger bekommen. Hier hatte sie ihre Playmobil-Ritterburg aufgebaut und auf dem Boden sitzend ihre Lieblingsbücher gelesen. Manchmal hatten sie abends zusammen auf der Couch – einer anderen Couch mit einem anderen Bezug, aber doch irgendwie diese Couch – gesessen, in kleine Quadrate geschnittene Brote gegessen und die Tagesschau geguckt. Noch heute musste Ada bei der Titelmelodie an Wurstbrot denken. Einmal hatte sie ihre Eltern sogar überreden können, im Wohnzimmer ein Lager aufzuschlagen und dort zu übernachten. Sie hatten sich in ihre Schlafsäcke gezwängt und mit der Taschenlampe die Astlöcher der Holzbalken an der Decke gezählt, und Ada hatte sich vorgestellt, dass sie in Wirklichkeit die letzten Überlebenden einer Weltraummission waren und unter sich einen neuen Planeten entdeckten. Doch dann hatten sich die Eltern erst getrennt, dann scheiden lassen und alles war anders geworden. Alles hatte einen bitteren Beigeschmack bekommen.

Ada sah nach oben und fühlte den massigen leeren Raum um sich herum, denn die Decke war hoch – sehr hoch. Ihre Eltern hatten das Haus selbst gebaut. Der König liebte große, großzügige Räume mit vielen Fenstern und offenen Türen … es sollte alles hell sein, es sollte viel Platz zum Atmen da sein. Doch je älter Ada geworden war, desto häufiger hatte sie sich einen Ort gewünscht, an dem sie sich mal verkriechen konnte, ein Zimmer, das einen Schlüssel hatte und in dem sie eigenen revolutionären Gedanken nachhängen konnte. Doch der König wollte sein Reich im Auge behalten. Das war schon in Adas Kindheit so gewesen und so war es geblieben.

Als sie ihren Blick über die drei an das Wohnzimmer angeschlossenen Räume schweifen ließ, standen alle Türen wie immer offen, obwohl sie sicher war, dass ihr Vater nur eines der Zimmer in den letzten Wochen betreten hatte, nämlich sein altes Arbeitszimmer, in dem er viel Zeit verbrachte, obwohl er schon seit einem Jahr keine Unterrichtspläne, Beurteilungen oder Disziplinarverfahren mehr organisieren musste. Das Schlafzimmer mit den durchgelegenen Betten benutzte er so gut wie nie, weil er lieber auf der Couch schlief. Das Gästezimmer stand sowieso leer und die Abstellkammer bot gerade genug Platz für zwei uralte Staubsauger und Juros Kratzbaum, dessen Fuß vor einem Jahr abgebrochen war und den ihr Vater notdürftig mit einem Holzbrett und drei Nägeln repariert hatte. Eigentlich gab es viel Platz. Genug, um Freunde, Familie oder Gäste zu empfangen. Doch Adas Vater hatte sein Reich meist in Einsamkeit regiert. Von dieser Couch aus. Mit einem Wurstbrot in der Hand und dem kurzbeinigen Juro auf dem Schoß.